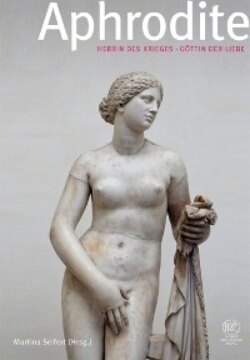

Читать книгу Aphrodite - Группа авторов - Страница 9

APHRODITE, EINE LIEBESGÖTTIN AUF EINER LANGEN REISE

ОглавлениеMartina Seifert

Der Felsen der Aphrodite

„Dort stieg die schöne heilige Göttin ans Ufer; es sprosste Gras unter ihren zarten Füßen. Die Götter und Menschen nennen sie Aphrodite, weil sie enttaucht ist dem Schaume, oder Kythereia, weil sie zuerst Kythera sich nahte“, mit diesen Worten berichtet der griechische Schreiber Hesiod in seiner Abhandlung über die Geschichte der griechischen Götter, der Theogonie, über die Ankunft der Göttin Aphrodite (Hesiod, Theogonie, 194–197).

Als aus dem Westen kommend – „wohin sie die feuchte Brise des Westwindes trieb und wo sie die Horen voll Freude empfingen und mit göttlichen Kleider umhüllten“ – wird sie auch im Homerischen Aphroditehymnus beschrieben. Doch ob hiermit wirklich die Insel Zypern gemeint war, von welchem Ort aus sie die Insel erreichte und zu welchem Zeitpunkt der Geschichte dies geschah, bleibt ein Rätsel und führte in der Vergangenheit zu lebhaften Forschungsdiskussionen. Die heutige Tourismusindustrie hat es indes leichter als die Wissenschaft: „Petra tou Rhomiou“ (Griechenstein) nennen die Zyprioten einen Felsen nahe Alt-Paphos an der südwestlichen Küste Zyperns, an dem die Göttin Aphrodite dem Meer entstiegen sein soll (Abb. 2).

In der griechischen Mythologie ist die Legende um Aphrodites ungewöhnliche Geburt nach Hesiod zugleich die Geschichte der Entmachtung des alten Göttergeschlechts der Titanen (Theogonie, 188–206): Am Anfang der Welt war das Chaos. Aus diesem Chaos entstand die Erde Gaia, die den Himmel Uranos gebar und sich mit ihm vereinigte. Gaia und Uranos zeugten mehrere Kinder – die Titanen, drei Zyklopen und drei Hekatoncheiren. Doch der die eigenen Nachkommenden hassende Uranos ließ diese Kinder im Schoss der Gaia verbleiben, welche daraufhin ihren Letztgeborenen Kronos mit der Entmachtung des Vaters beauftragte. Kronos gelang es, den Vater zu überwältigen und ihn mittels einer Sichel aus Adamant zu entmannen; das abgetrennte Glied warf er ins Meer. Aus dem herausrinnenden „Schaum“ (griech. aphros) entstand Aphrodite, welche von Eros und Himeros in die Wohnstätte der Götter auf den Berg Olymp geleitet wurde. Dort wurde die aus dem Meer geborene Göttin wegen ihrer Schönheit und Klugheit von jedem Olympier als Gemahlin begehrt und ging schliesslich eine eheliche Verbindung mit dem verkrüppelten Schmiedegott Hephaistos ein. Das Glück war jedoch nicht von Dauer, denn sie betrog diesen später u. a. mit dem Kriegsgott Ares. Als der Sonnengott Helios die beiden Ehebrecher beobachtete und Hephaistos über Aphrodites Untreue unterrichtete, fing dieser das nackte Liebespaar mit einem unsichtbaren Netz und rief die anderen Götter herbei. Auf diese Weise gab Hephaistos die treulose Gattin mit ihrem Liebhaber vor aller Augen der Lächerlichkeit preis.

Bei Homer wird eine andere Geschichte über Aphrodites Herkunft erzählt, der zufolge Aphrodite die Tochter des Göttervaters Zeus und der Dione war und somit seit ihrer Geburt zum Kreis der Olympischen Götter gehörte (Homer, Ilias 5, 370–417). Zu diesen zählen in diesem Kontext neben Aphrodite und dem Göttervater Zeus dessen Gemahlin Hera sowie Poseidon, Demeter, Apollon, Artemis, Athena, Hephaistos, Ares, Dionysos und Hermes.

Da jede Gottheit gesellschaftliche Wertvorstellungen verkörperte – Tugenden wie Laster –, boten die Götterkulte den Griechen notwendige Identifikationsmöglichkeiten und schufen ein Regelsystem für angemessenes menschliches Verhalten. Die Heiligtümer, in denen die meisten Götterkulte angesiedelt waren, lagen in den innerstädtischen (urbanen), randstädtischen (sub-urbanen) und außerstädtischen (extra-urbanen) Gebieten und boten neben ihrer religiösen Funktion eine wichtige soziale Anlaufstationen.

Interessant ist nun die Rolle, welche die Göttin Aphrodite im Kreise der Olympier spielte. Griechische Darstellungen von Aphrodite in Gesellschaft der Olympischen Götter kennen wir aus der Vasenmalerei, aber auch durch den Figurenschmuck des Parthenons auf der Athener Akropolis. Der im 5. Jh. v. Chr. geschaffene und im Tempelinneren (griech. Cella) herumlaufende Fries des Parthenons bildet den Festumzug des Panathenäenfestes zu Ehren der Stadtgöttin Athena ab: Die Olympischen Götter, und unter ihnen Aphrodite, sind herbeigekommen, um das Treiben der Menschen zu beobachten. Aphrodite wird auf dem Parthenonfries nicht durch besondere physische Merkmale, erklärende Beigaben oder explizites Verhalten charakterisiert, sie erscheint vielmehr im Stil der Zeit als eine der olympischen Göttinnen. Detailliertere Informationen über ihr Wesen gewinnen wir durch die mythische Überlieferung: Dort verkörperte sie die Weiblichkeit in all ihrer Zweideutigkeit, den verführerischen Liebreiz und die Anmut – von den Griechen als „Charis“ bezeichnet – ebenso wie die sexuelle Fähigkeit zur Fortpflanzung. Außerdem wurde Aphrodite bei den Griechen als Schützerin der Seefahrt, Schirmherrin der Ehe sowie als Hüterin der guten Sitten verehrt. Als Aphrodite „in Waffen“ besaß sie, wie wir noch sehen werden, ebenfalls kriegerische Aspekte. Durch ihr Erscheinen und ihr Wesen sorgte sie vielerorts für Unmut und Streit. So schrieben ihr ja bekanntlich manche Dichter eine nicht unmaßgebliche Beteiligung am sogenannten Parisurteil zu, das den Auslöser für den Trojanischen Krieg bildete.

Die Olympischen Götter

Im antiken Griechenland war die Religion ein integraler Bestandteil des Lebens und der Kult der Götter eine öffentliche und gemeinschaftliche Aktivität, die vorwiegend in Heiligtümern ausgeübt wurde. Die griechischen Götter besaßen eine Reihe von Eigenschaften, die sie von den Menschen unterschieden: Sie waren unsterblich und in ihren Adern floss kein Blut. Sie ernährten sich von Nektar und Ambrosia sowie vom Opferrauch, der von den Altären der Menschen in den Heiligtümern aufstieg. Als ihre Wohnstatt galt der sagenhafte Berg Olymp – ein vielgipfliges Bergmassiv zwischen Makedonien und Thessalien, das zugleich die höchste Erhebung Griechenlands bildet. Die auf dem Olymp wohnenden Götter wurden von den antiken Schriftstellern als Olympier bezeichnet. Zu ihnen gehörten Zeus, Poseidon, Demeter, Hera, Ares, Aphrodite, Artemis, Apollon, Athena, Hermes, Dionysos und Hephaistos. Darstellungen der Olympischen Götter finden sich auf griechischen Vasen und auf dem berühmten Parthenonfries aus dem 5. Jh. v. Chr.

Die Götter konnten eine Reihe von verschiedenen Rollen übernehmen, die durch Beinamen angezeigt wurden. Diese Beinamen entsprachen dem jeweiligen Ort, an dem die Götter den spezifischen Kult empfingen, oder der Funktion, die sie erfüllten.

Zeus als der Göttervater galt als der mächtigste aller griechischen Götter und als der Bewahrer von Ordnung und Gerechtigkeit der Welt. Als Gott des Lichts und des Himmels führte er den Vorsitz bei den göttlichen Zusammenkünften. Man erkennt ihn an Ägis und Blitz.

Seine Gattin Hera war als Tochter des Kronos und der Rhea zugleich seine Schwester und Frau. Als Hüterin der Ehe wachte sie über die eheliche Treue und wurde oft als ebenso eifersüchtig wie rachsüchtig in der Mythologie erwähnt. Hierzu hatte sie auch allen Grund – stammten doch viele außereheliche Nachkommen aus diversen Verbindungen des Zeus mit zahlreichen Göttinnen und sterblichen Frauen.

Als wichtige Götter traten auch die Geschwister der beiden, Poseidon und Demeter, ebenfalls Kinder des Kronos und der Rhea, in Erscheinung. Poseidon galt als der Gott des Meeres. Sein Attribut ist der Dreizack. Die Fruchtbarkeitsgöttin Demeter war zugleich die Mutter von Persephone. Ihre Erkennungsmerkmale sind Ähre und Fackel.

Ares, der Kriegsgott, und Hephaistos, der Schmiedegott, waren die beiden legitimen Söhne von Zeus und Hera. Hephaistos fertigte als Gott des Feuers, der Metalle und der Metallverarbeitung die Waffen der Götter und der Heroen.

Aus außerehelichen Verbindungen des Zeus stammten Aphrodite, die Göttin der Liebe – welche einer anderen Überlieferung zufolge von Uranos geschaffen wurde –, Artemis, die Göttin der Jagd, sowie Hermes, der Götterbote.

Eine Sonderstellung nahm Apollon, der Gott des Orakelwesens, der Musik, der Poesie und der Beschützer der Musen, ein. Seine Attribute sind die Leier, der Bogen (den er mit seiner Zwillingsschwester Artemis teilte) und der Lorbeerkranz.

Ebenso bedeutend war Athena, die Göttin der Vernunft und der Weisheit, welche Zeus aus seinem Kopf gebar. Als Schutzgöttin der Künste und der Literatur förderte sie die Wissenschaften, das Gewerbe und das Handwerk. Somit sorgte sie für den Wohlstand der Städte und galt als Beschützerin von Helden wie Herakles und Odysseus. Als kriegerische Göttin und gleichzeitig als Bewahrerin des Friedens hat sie als Attribute Lanze, Helm, Ägis und Gorgoneion. Ferner gehörten zu ihr die Eule und der Ölbaum, den sie den Menschen gebracht hat.

Dionysos war ein Sohn des Zeus und der Semele. Er war der Gott des Weines und der ekstatischen Begeisterung. Er erschien mit Efeu bekränzt, den Kantharos, das Trinkhorn, und den Weinstock haltend.

Abb. 2 Der als „Felsen der Aphrodite“ bezeichnete „Petra tou Rhomiou“ befindet sich in der Nähe von Alt-Paphos an der Südküste Zyperns. Er ist heute noch eine Touristen-Attraktion. Das Bild gibt den Küstenabschnitt in der Nähe des Aphroditefelsens wieder.

Ankunft nach einer langen Reise?

Doch war Aphrodite wirklich eine genuin griechische Göttin? Woher stammte ihr Kult und wie gelangte er nach Griechenland? Die antiken Schriftsteller geben Hinweise auf eine Entstehung des Aphroditekultes im Vorderen Orient. Herodot (1,105) berichtet, der Tempel der Aphrodite Urania in Askalon, im heutigen Syrien gelegen, sei „der älteste von allen Tempeln, welche die Göttin hat. Auch der Tempel auf Kypros ist von Askalon aus gegründet worden, wie man auf Kypros selber zugibt, und den Tempel in Kythera haben Phöniker, also Bewohner jenes syrischen Landes errichtet“. Nach Pausanias (3, 15,10; 3, 23, 1; 2, 5, 1) war das Heiligtum der Aphrodite Urania auf der griechischen Insel Kythera das älteste und heiligste der Göttin in Griechenland. Er beschreibt das Kultbild als bewaffnet, bleibt uns allerdings hinsichtlich der Art der Waffen und der Gründe, warum sie diese mit sich führte, eine Antwort schuldig. Der Überlieferung nach trug Aphrodite auch in ihren Heiligtümern in Akrokorinth und Sparta Waffen, beide Heiligtümer befanden sich auf der Peloponnes an wichtigen antiken Handels- und Verkehrswegen.

Interessanterweise lässt sich der Aphroditekult in Griechenland archäologisch erst seit dem 9./8. Jh. v. Chr. nachweisen, denn obwohl die meisten griechischen Gemeinwesen eine oder mehrere Kultstätten für die Göttin besaßen, lassen sich diese in der Regel nur über Hinweise in den Schriftquellen, weniger durch tatsächliche archäologische Befunde, lokalisieren. Aphrodite wurde in Griechenland, wie bereits angeklungen, vor allem als Gottheit der Sexualität und der Zeugung verehrt. So ist zumindest für die archaische und klassische Zeit, d. h. für den Zeitraum zwischen dem 6. bis 4. Jh. v. Chr., belegt, dass in vielen Orten junge Mädchen am Abend vor ihrer Hochzeit der Göttin ein Opfer darbrachten, um ihre erste sexuelle Begegnung mit dem Gatten in der Hochzeitsnacht günstig ausfallen zu lassen.

Der Aphroditekult auf Zypern scheint dagegen älter zu sein. Funde in Alt-Paphos deuten auf die Existenz des Kultes bereits im 12.–11. Jh. v. Chr.– seit diesem Zeitraum sind dort Siedlungsspuren bezeugt – und das Aphrodite-Heiligtum von Paphos galt als die berühmteste antike Kultstätte der Göttin auf Zypern. Möglich ist, dass nicht vom Festland stammende mykenische Griechen den Kult auf die Insel brachten – die griechische Göttin somit nicht tatsächlich bei Paphos „aus dem Meer stieg“ –, sondern phönizische Händler hier einen Astartekult etablierten, der sich mit dem Kult einer Großen Göttin bzw. der später als Aphrodite bezeichneten Gottheit mischte bzw. neben diesem weiterhin Bestand hatte.

In der Tat sind gerade zwischen der kriegerischen Aphrodite, der phönizischen Göttin Astarte und der akkadisch/sumerischen Gottheit Ištar/Inanna vergleichbare Wesenszüge zu beobachten. Astarte, spätestens seit dem 14. Jh. v. Chr. aus Ugarit (heute in Syrien gelegen) bekannt, weist sich wie Aphrodite als Gottheit der Liebe, der Fruchtbarkeit, der Gestirne und der Kriege aus. Inanna und Ištar sind in Literatur und Bildkunst ebenfalls als kriegerische und sich sexuell ambivalent verhaltende Göttinnen geläufig. „Ich bin die kriegerischste aller Götter, die die Ortschaften zerschlägt“ heißt es in einem akkadischen Hymnus an Ištar. Ihre Waffen sind Schwert, Streitaxt, Bogen und Speer.

Die bewaffnete Liebesgöttin

Auch einige freiplastische Aphroditeskulpturen sind mit dem Schwert als Waffe versehen, so z. B. die sogenannte Aphrodite von Epidauros. Bei ihrer Entdeckung im Jahr 1885 befand sie sich zusammen mit Statuen des Asklepios, der Hygieia und der Athena in einem Saal der römischen Badeanlagen in Epidauros, dem wohl prominentesten Heiligtum des Heilgottes Asklepios. Bei der 1,50 m hohen Aphroditefigur handelt es sich um eine stehende, mit Untergewand (griech. Chiton) und Mantel (griech. Himation) bekleidete Frau, der ein über ihre rechte Schulter geführtes Gurtband als Halterung für ein heute nicht mehr erhaltenes Schwert gedient hat. Die Statue stammt aus römischer Zeit und geht vermutlich auf ein griechisches Original vom Ende des 4. Jhs. v. Chr. zurück; zu sehen ist sie heute im Athener Nationalmuseum.

Es gibt weitere, allerdings unbekleidete Frauenfiguren, die ebenfalls als Aphroditestatuen benannt werden und ein Gurtband mit erhaltenem Schwert aufweisen. Auch bei ihnen handelt es sich um römische Kopien, deren Vorbilder in hellenistischer Zeit zu suchen sind. In den Uffizien in Florenz steht eine 1,23 m hohe, stark ergänzte Statue, die eine unbekleidete Frau zeigt, welche mit ihrer rechten Hand in ein über der Schulter liegendes Schwertband greift und mit der linken den Griff der in der Schwertscheide steckenden Blankwaffe ergreift. Eine weitere Figur mit ähnlichem Haltungsmotiv befindet sich heute im Louvre in Paris: Dargestellt ist auch hier eine bis auf das Schwertband nackte Frauengestalt (Abb. 3), welche ebenfalls mit ihrer Rechten an das Schwertband auf ihrer Schulter greift und mit der Linken den Knauf der Waffe umschlossen hält. Diese Figur ist mit einer Höhe von 1,99 m überlebensgroß. Sie war in einer Wandnische in der Villa Giulia in Rom aufgestellt, gelangte von dort in die Sammlung Borghese und anschließend weiter nach Paris. Als Stützfigur der Skulptur dient ein kleiner Eros, der einen Helm über seinem Kopf erhebt. An seiner Seite befinden sich ein Panzer mit darüberliegendem Kurzmantel (griech. Chlamys) sowie zwei Beinschienen. Dazu meinte der Florentiner Gelehrte G. Simeoni aus der Mitte des 16. Jh. n. Chr.: „… der Künstler habe zeigen wollen, wie Soldaten und andere tapfere Männer sich von der Liebe verleiten lassen, Pflicht und Ehre zu vergessen…“ Ein 0,91 m hoher Torso aus Nea Paphos auf Zypern unterscheidet sich von den zuvor genannten Statuen durch einen Reif am linken Arm der Figur. Das Schwertgehänge befindet sich frei unter der rechten Achselhöhe der Frauenstatue.

Vorbildlichkeit und Attraktivität

Die zuletzt betrachteten Frauengestalten wirken trotz des umgehängten Schwerts auf den Betrachter nicht kriegerisch, denn ihnen haftet nichts Kämpferisches an. Die Archäologin Wiltrud Neumer-Pfau hat in ihrer Arbeit über die Funktion der hellenistischen Aphroditestatuen den Typus der nackten Aphrodite, den Figuren wie die sogenannte Aphrodite von Knidos (Abb. 4) wiedergeben, sehr zutreffend beschrieben: Die Göttin in ihrer Nacktheit wird in leicht vorgebeugter Haltung „als schamhaftes, eher ängstliches Wesen charakterisiert, deren vorbildhafte Attraktivität von der scheuen Sittsamkeit bestimmt wird, die zugleich Unterlegenheit signalisiert“. Die demutsvolle Haltung der Göttin und ihre erotische Wirkung auf den Betrachter lassen als Künstler oder Auftraggeber eine eher dem traditionellen griechischen Frauenbild zugetane Person vermuten.

Abb. 3 Die Skulptur der „Aphrodite mit dem Schwert“ ist eine römische Kopie. Der Göttin ist ein kleiner Eros als Stützfigur beigegeben. Paris, Musée du Louvre.

Noch in der Klassik, d. h. im 5. und 4. Jh. v. Chr., ist weibliche Nacktheit in der Regel motivisch bedingt: Unbekleidete Frauen erscheinen auf den griechischen Vasenbildern dieser Zeit beispielsweise als Badende im Frauengemach oder als Hetären beim Symposion, dem traditionellen Gelage der Männer. Eine bürgerliche und verheiratete Frau wurde niemals (!) unbekleidet dargestellt, denn durch ihre nach außen hin zur Schau gestellte Tugendhaftigkeit und Sittsamkeit unterschied sie sich deutlich von den Hetären, ihr Status wurde auf den Bildern durch den Ausdruck im Habitus der Dargestellten wiedergegeben. In dieses Bild der anständigen Frau fügt sich auch die sogenannte Aphrodite von Epidauros ein, obwohl es sich bei ihr um eine Göttin und nicht um eine sterbliche Bürgerin handelt. Eine solche Interpretation trifft natürlich nur dann zu, sofern tatsächlich eine griechische Vorgängerfigur aus dem 4. Jh. v. Chr. existiert hat, die eine bekleidete Aphrodite in Waffen zeigte, und der römische Bildhauer also nicht den Typus einer griechischen Gewandstatue umbildete, indem er das Schwert hinzufügte.

Der Typus der halbbekleideten und nackten Aphrodite entstand erst mit dem ausgehenden 4. Jh. v. Chr. In dieser Zeit traten auf den vornehmlich von Frauen verwendeten Gefäßen für den Kosmetik- und Toilettengebrauch – so auf diversen Kästchen oder Salbölfläschchen, z. B. auf Pyxiden, Lekythen, aber auch auf Lekaniden oder Lutrophoren – Bilder von Bürgerinnen in häuslichen Ambiente auf, die in ihrer Darstellungsweise der Göttin Aphrodite und ihrem mythischen Gefolge angeglichen wurden. Auch diese Darstellungsweise deutet auf Vorbildlichkeit und Attraktivität der Frauen. Viele der Szenen zeigen Hochzeitsvorbereitungen, auf denen die Frauen „Aphrodite gleich“ und auf diese Weise dem Alltag entrückt abgebildet sind.

Das Unbehagen der Römer

Kehren wir zurück zum Typus der bewaffneten Aphrodite. Warum stellen nun ausgerechnet griechische freiplastische Statuen eine Aphrodite in Waffen dar? Ist dies möglicherweise ein Verweis oder eine Erinnerung an die kriegerische Göttin, die ursprünglich mit den Phöniziern vom Vorderen Orient über Zypern nach Griechenland gelangte und dort erst den Namen Aphrodite erhielt? Oder spielen die Waffen auf Aphrodites unheilvolle Rolle beim sogenannten Parisurteil und auf den hierdurch ausgelösten Trojanischen Krieg an?

Die Knidische Aphrodite

Sie ist eine der am häufigsten kopierten antiken griechischen Frauenstatuen der spätklassischen Zeit: die Knidische Aphrodite. Das Standbild wurde im 4. Jh. v. Chr. von dem Bildhauer Praxiteles für den Tempel der Aphrodite Euploia in Knidos geschaffen und galt als die erste und zugleich vollkommenste Skulptur einer vollkommen nackten Göttin. Die Schriftquellen bezeichnen diese Aphrodite als berühmteste Marmorskulptur der Welt, die schon in der Antike eine große Anziehungskraft auf Besucher ausgeübt hat (Plin. nat. hist. 36,20). Der Überlieferung nach soll Praxiteles von den Bürgern der Stadt Kos aufgefordert worden sein, eine Statue der Göttin Aphrodite anzufertigen. Er schuf daraufhin zwei Versionen: eine bekleidete und eine unbekleidete – wobei ihm angeblich die Hetäre Phryne als Vorbild gedient hat. Die Bewohner von Kos waren beim Anblick der nackten Figur entsetzt und entschieden sich somit für die Gewandstatue. Das nackte Götterbild wurde schließlich nach Knidos gebracht. Aphrodite selbst soll bei der Betrachtung des Werkes mit den Worten reagiert haben: „Wo hat Praxiteles mich denn nackt gesehen?“

Eine pikante, ebenfalls von Plinius verfasste Geschichte spielt auf die Lebendigkeit der Skulptur und gleichermaßen auf das technische Können ihres Bildhauers Praxiteles an: Als ein junger Mann des Götterbildes ansichtig wurde, verliebte er sich in die lebensecht aussehende Aphrodite und ließ sich entflammt vor Begehren eines Nachts im Tempel einschließen, wo er sich dem Göttinnenbild in unschamhafter Weise näherte. Zeugnis von dieser Begegnung soll ein gut sichtbarer Fleck am hinteren Oberschenkel der Knidierin abgelegt haben.

Das griechische Original des knidischen Kultbildes ist heute verloren. Ursprünglich soll sich die Statue in einem eigens für sie errichteten kleinen Rundtempel befunden haben, der den Eintretenden ein Umschreiten der Figur ermöglichte.

Insgesamt haben sich mehr als 50 großformatige Kopien und zahlreiche kleinplastische Werke erhalten. Die künstlerische Rezeption der Knidischen Aphrodite in nachantiker Zeit war im Vergleich zu der ebenfalls berühmten Venus von Milo jedoch gering.

Abb. 4 Zu den berühmtesten antiken Statuen zählt die sog. „Aphrodite von Knidos“. Der Bildhauer Praxiteles soll dieses Bildwerk für die kleinasiatische Stadt Knidos geschaffen haben. Erhalten blieben nur Kopien des klassischen Originals. Rom, Vatikanische Museen.

Den römischen Künstlern oder Kopisten muss der Umgang mit einer bewaffneten Aphroditegestalt sicher ungewöhnlich vorgekommen sein, denn ein gängiger, für das römische Pendant der Aphrodite, die Göttin Venus, verwendeter Topos ist die ohne Waffen siegende Göttin. Der um 300 n. Chr. lebende Lacantius berichtet von spartanischen Frauen, die ihre Männer durch den Anblick ihres nackten Körpers „entwaffneten“. Dieses Entwaffnungsmotiv hatte bereits im 3. Jh. v. Chr. Leonidas von Tarent aufgegriffen, als er über die spartanische Aphrodite in Waffen schrieb: „Kythereia, sag an: Warum hast Du die Rüstung des Ares Dir um die Glieder gelegt? Ist sie nicht müßig, diese Last? Nackt hast Du Ares entwaffnet, und muss schon ein Gott sich Dir fügen, trägst Du die Waffen dann nicht wider die Menschen umsonst?“

Der Schriftsteller nimmt hier nicht auf die kriegerische Ausstattung der Göttin Bezug, sondern thematisiert die Gegensätze zwischen Liebe und Krieg sowie die Macht der Liebe über die Starken. Das„kulturelle Gedächtnis“ reichte, so scheint es, nicht bis in die frühen Zeiten und in den Orient zurück. Thematisiert wurden Episoden aus dem griechischen Mythos bzw. der griechischen Historie und vor diesem Hintergrund interpretierten die Autoren Aphrodites schlagkräftige Ausrüstung. Zu vermuten bleibt also, dass dieser bewaffnete Aphrodite-Typus vor dem Hintergrund der Troja-Episode entstand. Gemeinsam ist den verschiedenen Sichtweisen – griechischen wie römischen – eine gewisse Ambivalenz gegenüber der erotischen Attraktivität der Göttin Aphrodite.

Die Römer integrierten in ihre Staatsreligion den Typus der „Venus victrix“, der siegreichen Venus. Die römische Venus erhielt im 3. Jh. v. Chr. in Rom einen Tempel, der aus Geldern errichtet wurde, die von verheirateten Frauen stammten, die des Ehebruchs bezichtigt wurden. Leider lässt sich nicht nachweisen, ob die Römer tatsächlich ihren Typus der Venus victrix wiederum in Anlehnung an die griechische, bewaffnete Aphrodite schufen.