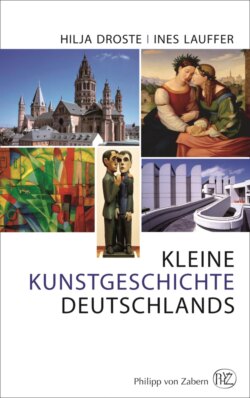

Читать книгу Kleine Kunstgeschichte Deutschlands - Hilja Droste - Страница 11

KAROLINGISCHE ARCHITEKTUR

ОглавлениеIn ihrem Erneuerungsbestreben orientierte sich die Kunst unter Karl dem Großen an der christlich-römischen Spätantike ebenso wie an Byzanz. Trotz der Völkerwanderungen war die römische Kultur in der ehemaligen Grenzprovinz Germania nicht vollständig zerstört worden; vor allem in Trier, Mainz und Köln waren Stadttore, Thermenanlagen sowie Gebäude für private und öffentliche Zwecke teilweise erhalten und konnten ebenso wie die Kirchen im italischen Gebiet als Vorbilder dienen. Die Karolinger konnten also gut auf das spätantike Erbe zurückgreifen. Wie sie diese Einflüsse umsetzten, ist heute nur noch anhand weniger Beispiele nachvollziehbar. Die meisten karolingischen Bauten sind allein durch Grabungen beleg- und rekonstruierbar, so wie sich Spuren karolingischer Bautätigkeit etwa auch unter dem Kölner Dom finden.

Unter anderem aus diesen Grabungen wissen wir, dass sich die Sakralbauten aus Stein an den frühchristlichen Basiliken in Rom orientierten. So konnte auch die ehemalige, 751 geweihte Klosterkirche in Fulda als dreischiffige Basilika mit einer Apsis als östlichem Abschluss rekonstruiert werden. Die Reste dieses Baus liegen unter dem heutigen barocken Dom. Gut siebzig Jahre später entstanden zwei Pfeilerbasiliken aus Stein, die als Zeugnisse früher karolingischer Sakralbaukunst heute noch zu bewundern sind. Die von dem Biografen Karls des Großen errichtete und nach ihm benannte Einhard-Basilika im hessischen Steinbach bei Michelstadt ist die ältere der beiden und wurde zwischen 822/23 und 826 gebaut. Der Baubeginn der zweiten Kirche in Seligenstadt, die für die Reliquien der Märtyrer Petrus und Marcellinus errichtet wurde, liegt nur wenige Jahre später, 830; hier wurde Einhard zusammen mit seiner Frau Imma bestattet. Für unsere Augen mögen diese Bauten eher schlicht wirken (vor allem jener in Steinbach), aber für die damalige Zeit waren derartig große Steinbauten etwas Besonderes. Im Vergleich zu den lokalen Holzkirchen und Fachwerkhäusern zeugen sie von einem neuen Anspruch und von neuen Vorbildern. Hamburg etwa, das zu dieser Zeit erstmals in den Urkunden erwähnt wurde, hatte noch bis ins 11. Jahrhundert nur eine Holzkirche, den Mariendom, der Anfang des 19. Jahrhunderts abgebrochen werden sollte.

Neben den Sakralbauten zählten die Königspfalzen (abgeleitet von palatium, Palast) zu den wichtigsten Bauaufgaben. Da es keine Hauptstadt gab, von der aus Karl der Große zentral regierte, sondern er vielmehr an zahlreichen Orten agierte, entwickelte sich ein regelrechtes Reisekönigtum. Dabei kam den Pfalzen eine zentrale Rolle zu: Sie waren feste Stützpunkte, an denen sich der reisende König und Kaiser mit seinem Hof zumindest zeitweise niederließ. Wie schon von den Sakralbauten, so sind auch von den karolingischen Pfalzen nur wenige Reste erhalten, am besten noch die Aachener Pfalzanlage und in dieser die Pfalzkapelle (Abb. 1), die zugleich einen Höhepunkt karolingischer Architektur darstellt.

1 Aachen, Dom, ehem. Pfalzkapelle, Innenansicht