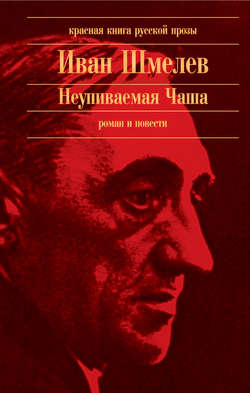

Читать книгу Неупиваемая Чаша (сборник) - Иван Шмелев - Страница 11

Повести

Человек из ресторана

XI

ОглавлениеА время было самое горячее для ресторанов, после Рождества. Работал и работал. Такие бывают месяцы в нашем деле, что за полгода могут прокормить. Сезон удовольствий и бойкой жизни. Возвращаются из-за границы, из теплого климата, и опять обращаются в жизни напоказ. И потом господа из собственных имений… По случаю как продадут хлеб и другое, и также управляющие богачей. Очень любят глотнуть воздуха столицы. А потом коннозаводчики на бега, а этот народ горячий для ресторанов и любят рисковать очень на широкую ногу. Такое кипение жизни идет – оборот капиталов!.. А потом из Сибири подвалят, народ особенный, сибирский… В один день год норовит втиснуть, да чтобы со свистом. А это купечество и доверенные приезжают модные и другие товары закупать на летний сезон.

Вот такой сорт публики для нас очень полезный. Копейке в зубы не засматривают… Ну и измотают, конечно, так, что по ногам-то ровно цепями молотили. Наутро едва подымешься.

Таких-то дней не только мы ждем. Метрдотель-то еще больше нашего ждет… А ведь это штука не малая.

Вот метрдотель… Ведь вот кто хорошо не знает – не может понять даже, что такое метрдотель!.. А это уж как кому какое счастье. Это не простой человек, а, можно сказать, выше ученого должен быть и уметь разбирать всех людей. Настоящий, породный, так сказать, метрдотель – это как оракул какой! Верно скажу. Чутьем брать должен. Другой скорей, может быть, в начальники пройдет, и в судьи, и даже, может быть, в губернаторы, а метрдотель выше его должен быть по голове. Взять официанта, нашего брата… Хороший лакей – редкость, и большой труд надо положить, чтобы из обыкновенного человека лакея сделать по всем статьям, потому что обыкновенный человек по природе своей приспособлен для натурального дела и имеет свой обыкновенный вид, как всякий обыкновенный человек. А лакей – он весь в услугу должен обратиться, и так, что в нем уж ничего сверх этого на виду не остается. Уж потом, на воздухе, он может быть как обыкновенно, а в залах действуй, как все равно на театре. Особенно в ресторане, который славен. Ну прямо как на театре, когда представляют царя или короля или там разбойников. А метрдотель… это уж высший номер наш, как королек или там князек из стерлядки, значит, белая стерлядка, редкость. Он должен проникнуть в гостя и посетителя и наскрозь его знать. Так знать его по ходу, чтобы не делать ошибки. И потом ответственность! Как тоже к гостю подойти и с какой стороны за него взяться, в самую точку попасть! И чтобы достоинство было и движения… Это любят. Такие движения, чтобы как дипломат какой. И потом чтобы был весь во всей фигуре. Маленький метрдотель даже и не может быть. Тогда он должен в ширину брать… И тощих тоже нельзя, потому на взгляд не выходит. И такой должен быть, чтобы от обыкновенного официанта отличался. По зале пройдет, так что как бы и гость, но так, чтобы и с гостем не перепутали…

Может выйти неприятность, да и бывали. Раз вот так-то с артисткой вышла история. У нас на парадных обедах дамам букеты цветов подают, так вот одна артистка шла в зал, а у двери наш метрдотель Игнатий Елисеич букет подал с таким движением и такой взгляд сделал, что она ему головой так кивнула и такую улыбку приятную сделала. Подумала, что это ей любитель. И потом, как узнала все, ее кавалеры выговор сделали метрдотелю, зачем так подал. Это уж перестарался.

Очень трудное дело при тонкости публики. У ней все на расчете: и не глядит, а все примечает и чует. Надо тихую линию вести и изображать, чтобы солидность и юркость чтобы светила. Чтобы просвечивало!

А капитал у него, может, побольше кого другого. Хороший метрдотель только времени выжидает, и как свой курс пошел и капитал уловил, выходит обязательно в рестораторы… И на чай ему нельзя принять просто, а надо по-благородному. Ему на чай идет как за труд мозга и с куша, и больше по кабинетам, и за руководство пира.

А это очень трудно. Надо очень тонко понимать, как и что предложить, чтобы фантазия была! Только немногие знатоки могут сами выбирать обед или ужин деликатес. Да вот и просто, а… Придет какой и важно так – карту! И начнет носом в нее и даже совсем беспомощно, и никогда сразу и по вкусу не выберет. И выберет, так общеизвестное. Знают там провансаль, антрекот, омлет, тефтели там, беф англез… А как попал на трехэтажное, ну и сел. Что там означает в натуре и какой вкус? Гранит виктория паризьен де ля рень? Что такое? Для него это, может, пирожное какое, а тут самая сытность для третьего блюда!.. Или взять тимбаль андалуз корокет? Ну что? Он прямо беспомощен и, чтобы не сконфузиться, не закажет, а если заказал, тоже осрамился. Потому что это даже не блюдо, а пирожки…

Мы, конечно, прейскурант должны знать наизусть, как «Отче наш», и все трудные имена кушаньев, ну иной раз и посоветуешь осторожно. Но могут и обижаться. Один вот так заказывал-заказывал мне при барынях закуску, рыбку и жареное, а потом и говорит важно так: «А потом еще для четвертого – тюрьбо». Ему название понравилось. Я и скажи, что рыбка это будет, потому, вижу, не понимают они… А он на меня как зыкнет: «Знаю, знаю!» Однако отменили потом.

Вот тут-то метрдотель и нужен. Он так может изобразить и направить, что вместо красной на четвертной взведет, да еще красненькой-то и накроет, если гость стойкий. А вот для тех, которые из Сибири, метрдотель прямо необходим. Уж такого-то он, как дите, должен взять в свою заботу и спеленать. Тут его фантазия как раз. Такие блюда может изобразить – не поверишь. Ну и мазь тут уж обязательно бывает. С примастью, так сказать…

Опять товарец… Известное дело, что такое «товарец»… И вот тут опять метрдотель. Спрашивают в кабинетах, и наше дело доложить, а они уж знают, метрдотель-то… Конечно, и из них не всякий за это дело берется, но наш Игнатий Елисеич на этот счет большой специалист. И я получал от барышень этих и птичек на чай, но как перед совестью скажу, никогда самостоятельно не рекомендовал гостям и не подставлял в нужный момент. Очень это нехорошо, и я понимаю, и потому у меня самого дочь росла… Батюшке на духу говорил, и он сказал, что такие деньги, если нельзя отказаться, лучше подавать на церковь.

И вот как укрепился я на мысли, что надо скорей накопить для домика, как раз тут и подошла полоса.

Остановились у нас из Красноярска два купца в гостинице при ресторане и стали прохлаждаться. И мне от них очень полезно – по душам я им пришелся ввиду баков.

И вот как-то ужин велели сервировать в отдельном кабинете. И с ними еще здешний был доверенный по модному делу. Всё с ним возились, кто кого обставит. Народ зубастый: для удовольствия ему не жалко тыщу-другую протранжирить, а на дело он от своего процента не уклонится, хоть ты ему что угодно. И пришли в достаточные градусы, все с водки, да на коньяк, да опять на водку. И закусили хорошо, но им это пустяк, потому что могут три раза обедать. И как пришли в хорошее состояние духа, сейчас меня:

– А как бы нам, Аксен Симоныч, зефиров… французской марки!..

Я и не понял. Зефиров! Зефиром у нас называется вроде пирожного – буше там и вообще воздушное. Но как доверенный-то сказал, что живого салатцу, да как языком пощелкали, я, конечно, понял. И доверенный-то, знаток, прямо приказал:

– Позови метрдотеля, у него справку возьмем!..

И это он верно, потому что у Игнатия Елисеича нашего даже запись телефонов есть, и вообще как справочная контора. Барышни сами просят, и даже он от них пользуется в разных отношениях. Но ведь и ресторану не убыток. И даже не только телефоны мог указать, а для уважаемых людей мог целый кинематограф карточек предложить в пакетике, как образцы. Сами барышни давали, это уж я знаю. У него в письменном столе хранился этот пакетик.

Попросил я к ним Игнатия Елисеича, и он им этот пакетик доставил. А сам, конечно, ушел, чтобы достоинство соблюсти. И началась обычная история… Начали они тут ревизию производить. А доверенный тоже знаток оказался, здешний, и не впервой ему это, так очень старался для них, чтобы расположить в свою пользу. Как все равно вина выбирал и к градусам прикидывал.

– А ну-ка, какие у вас тут примечательные есть, ну-ка?

Очень старался говорить, который постарше. У него отвислая губа, красная и мокрая, даже рукой ее подбирал. И в глазах у них туманность и в голосе запал. А доверенный-то объясняет:

– Эту вот я знаю… ничего… А эта с жилкой… А эта полукровка… Ах, шельма какая, Нюшка…

А старший крякает и пенсне надел, по карточке щелкает пальцем.

– А че-орт… тощая какая! Девочка совсем… а, че-орт!..

Как камни ворочают, с одышкой.

– А у этой фигура… И с истерикой даже…

Такой знаток оказался доверенный, даже нельзя было поверить. Очень про дело хорошо говорил и тут специалист. А я стою, смотрю на них от портьеры и думаю: «Ведь это что! Колюшка-то этого не видал…» А у него даже остервенение против этого. И вот ему тогда лет девятнадцать было, а он ни-ни! Это я знал, и Луша знала по некоторым приметам, а так я не мог с ним про это обсуждать – стыдно было.

И вот весело они так выбирали. Эту, а потом откажется и скажет: вот эту лучше. Увидали, что я у портьеры стою, и говорит старший:

– Не засти! Пошел!..

Вскорости потребовали метрдотеля и, конечно, заказали.

И как прибыли спустя время три по заказу, то коридором были проведены в кабинет. А прибыли, как всегда в таких случаях полагается, самые опытные, и началась мазь.

Выбор выбором, а метрдотель-то тоже очень хорошо понимает, которая занята, а которая свободна. Заказывать ужин. А уж тут блюда самые рискованные. Конечно, суть-то в вине, но и блюда тоже… Такие блюда можно сотворить, что и в картах не сыщешь. Вот тут-то и мазь!.. И по произвольному тарифу. А что они могут понимать, которые из Сибири? Им покрепче да позабористей, да чтобы кошельку не в обиду. А обида у них часто наоборот.

Скажи ты ему – крем де ля рень… Он за сладкое считает, а тут суп. И ему даже приятно. А порция-то два-три целковых! Или риссоли… А говорит, соленый рис! Да не угодно ли пирожков, а не рису! Для некоторых даже развлечение. А из них, этих самых зефиров, есть такие, которые наш прейскурант вот как знают, и потом, у них тонкая фантазия. И они знают, что надо, чтобы о них метрдотель помнил. И должна она как следует повести гостя, а особенно такого сорта. Есть из них очень падкие, гости-то. У него ноги, как у петуха, извините за слово, сводит и в губах судорога, а она с прохладной истомой:

– Ах, как страшно есть хочу!.. Ужасно!

И есть-то она не хочет, а говорит так свирепо, чтобы раздразнить. И сейчас карту. И того-то не могу, и это противно, и так, и эдак, и ручку отставит, и шеей так, и глазами обожгет. И давай, и давай – то того, то того… Эта ведь не такая, как в маленьких ресторанах. Там и сорт иной, помельче. Там просьбой и глазками, и там она есть по-настоящему хочет, как человек. Там она, может, день не ела. Там она выпрашивает с осторожностью: можно ли мне котлетку съесть или ветчинки… А тут она прямо командует. Дайте острые тефтельки по-кайенски! Вот за остроту-то и навар. Так их порция – полтора, а за остроту-то примасть – три с полтиной! Да гранит виктория по-парижски! А по-парижски-то, может, и сам главный повар не знает как. Переложил лист салату на другое место, вот тебе и по-парижски! Бывало.

Мы-то уж понимаем, какая тут демонстрация идет. И вот еще такие господа очень любят приводить барышень к градусу, и ресторану, конечно, выгодно, чтобы вина выходило в норму. Так для этого подставляются чашки полоскательные хорошего фасону, конечно, для отлива, будто для прополаскиванья рта. И они умеют вовремя найти такую соринку или уронить в бокал крошку какую, и сейчас вон. Или опрокидывают по нечаянности. Уж как следует стараются.

И вот приехали три женщины, очень выразительные. Ну и как всегда. Сперва более-менее короткий разговор и примериванье, а потом все живей, и так далее. На разжиг пошло ходом. С вывертами и тому подобное. И уж как стали до десерту доходить, то пошло как следует, беззастенчивое приближение. Каждый по своему вкусу себе распределил. Один, который постарше и губу рукой подбирал, облюбовал совсем легенькую, и лет восемнадцать ей, и она через плечо, закинув голову в пышной прическе, бокал и к нему свой тянет и через лоб смотрит, а он ей шейку щекочет, козу делает… И вообще у всех что-нибудь, как игра.

И вот мне тогда случай подошел, как бы полное исполнение желаний.

Покружились они так на словах, разожглись, насмотрелись на кофточки и шейки, – одна извинилась и корсет свой стала перед зеркалом чуть ослаблять и чулок сквозной поддернула, – и пыхтенье стало усиливаться у всех, как на трудной работе, и приказали автомобиль вызвать, за город, значит, катнуть для продолжения. И потом один, помоложе, стал фокусы показывать. Что-то под столом руками делал, вытаскивал что-то из сюртука и потом стал свою штучку за ушками щекотать и по волосам гладить. И как ни погладит – пять рублей золотой и вытянет из шевелюры. И ей за горлышко опустит. И другим это очень понравилось, и стали просить. Он и им тоже напускал за шейку. И так они тут стали ежиться от щекотки и делать разные движения всем телом и такой пошел азарт с пыхтеньем, что все распалились до неузнаваемости. И потом стали трясти барышень, и у них разные монеты из-под платья стали выскакивать – и рубли, и двухгривенные, и золотые даже, и началась ловля монет. А это все для фокуса.

Вот фокусник-то вдруг и говорит:

– А где же десятирублевый?

И стал прикидывать, куда он мог задеваться. И тогда стали играть в сыск-обыск.

– А не застряли ли за корсетиком? Дозвольте ревизию сделать? Позволите?

– Пожалуйста, только не щекотайте…

И все пошли в сыск-обыск. И мне из-за двери все слышно и видно в щель. Такой смех!.. И взвизги пошли.

– А не попал ли в чулочек? С вашего позволения… Или сюда?..

– Ах, нет, нет…

– Нет, уж вы покажите… за спинку не закатился ли?..

И разве подробные замечания насчет туалетов. Да что говорить, не то еще бывало. А старики так хуже молодых. Нарочно себя распаляют.

Наконец уехали на автомобиле дальше. И вот как стал я прибирать кабинет, то нашел пару пятирублевых и три полтинника, в углы откатились. Держу их на ладони и думаю – положить в карман? Ведь как сор они для гостей, суют их без толку… И положил их я в карман. Одиннадцать с полтиной!..

Стал прибирать, а в голове разные мысли все про находку. Вот это им, тем, за обыск уплатили, а я их вот взял… Стал по всему кабинету елозить, под кушеткой пересмотрел, под коврами… Еще сорок копеек нашел. Подхожу к столу, смотрю… И даже во мне дрожь. Смотрит из-под стола бумажка… Беловатая и кружок черный, краешком. И сразу постиг – не простая это бумажка. А тут еще номер пришел помогать в уборке, а во мне трясение… Увидит. Говорю ему: неси подносы с посудой. Понес он, а я нагнулся и подхватил. И на ощупь узнал, что не одна бумажка. Развернулся к сторонке – пять сотельных, в четвертушку сложены. Выронил гость, значит, как под столом деньги вынимал для фокусов. Так во мне все и заходило… Руки-ноги дрожат, в глазах черные кружочки… Вот как Господь послал. Все думал, как бы скопить, а тут сразу – на! Смял их, завернул брюку и в сапог поглубже… Хожу как угорелый. И потерять боюсь. Побежал в ватер, переложил из сапога в карман, потом вспомнил, что фрак оставляю в официантской, как бы не забыть, засунул под мышку на голое тело, и оттуда вынул, спрятать не знаю как, чтобы не потерять.

Крутился я с ними – страсть… И боязно, что схватятся, и жалко. А может, они их там потеряли где! За мной ни разу никогда не замечено, а им что! Они, может, в один час больше простреляют… И без бумажника нашел. Вот Луша-то все собак мохнатых видела! К деньгам и видела, черные кружочки-то! Так у меня в голове-то как дым. Полбутылки шампанского мы выпили с номером, который со мной убирал. И шампанское-то никогда не любил…

Они, значит, в первом часу укатили, а я все минуты считаю. Два пробило, конечно. Не хватились. Давно бы пора схватиться… Пьяные теперь совсем.

Метрдотель меня зацепил:

– Чего у тебя брюка заворочена? По зале бегаешь…

Испугался я даже. И как убрались – домой. Так побежал, побежал… Это мне сам Господь, думаю. И уж стал подходить к дому, и вдруг как искра в глазах. Вижу вот Колюшку… И как нарочно что повернуло в мозгах и вылезло, как мы с Кривым поругались, что он пьяный кричал, – что знаю, мол, вас, интендантов-официантов, как по чужим карманам гуляете, – он после того скандала не в себе был. Ходил-ходил так все, щелкал-щелкал пальцами да вдруг подходит и говорит:

– Может, я и не имею права просить отчета, а меня смущает мысль…

– Какая такая мысль? – спрашиваю.

– А вот. Вы нас кормите-питаете… а правда, что Кривой кричал?

Ну я ему и ответил. Я тогда сгоряча пощечину ему закатил. Вот тебе – питаете! Вот тебе! И потом такое со мной вышло, что от сердца всю ночь страдал, а Колюшка ничего, даже потом смеялся и у меня на постели сидел.

– Я, – говорит, – вас очень хорошо знаю… Простите…

Ну мы тогда с матерью порадовались за такое его чувство, потому он у нас очень прямодушный вышел, даже до злости.

И вот перед нашими воротами совсем встал он мне перед глазами, как тогда смотрел на меня. И остановился я у фонаря. Не знаю, как быть. И слышу, как они у меня в боковом кармане хрустят, проклятые. Значит, краденые деньги в дом тащу… кормить-питать. Никогда я ничего подобного раньше, и Колюшку по щеке отлупил. Не могу идти на квартиру. Страшно себя стало. Да что же это? Значит, всю жизнь насмарку? А она-то, моя жизнь-то каторжная, одна у меня была, без соринки была… Одно мое, эта жизнь без соринки. Всем могу плюнуть, кто скажет, не только сыну! Сам Господь, думаю, теперь на меня смотрит… И ждет он, как я распоряжусь… Может, нарочно и послал бумажки, чтобы знать, как распоряжусь…

Стою у фонаря. Извозчик-старичок едет и спит, а мороз здоровый. Еще окликнул я его, чтобы не замерз, а он как вскинется да как ударит от меня… Такой меня страх охватил. И пустился я назад, бегом.

И в глазах у меня жгет, чувствую я, что очень хорошее дело делаю. И еще себя хвалю: так, так. Вот Господь послал, а я не хочу, не хочу. Вот… И никому не скажу, что сделал. А сам про себя думаю: мне теперь Господь за это причтет, причтет. И бегу и думаю, как правильно поступаю. Кто так поступит? Все норовят, как бы заграбастать, а я вот по-своему! И боком думаю, с другой стороны, будто слева у меня в голове: дурак ты дурак, они все равно их пропьют или в корсеты упихают. А я, с другой стороны, будто справа у меня, думаю: будет мне возмездие и причтется…

Может, и причлось… Так полагаю, по одному признаку, – причлось. В городе незнакомом старичок один на морозе теплым товаром торговал… Причлось, может быть… Может, и за это…

Прибегаю к ресторану – темным-темно, огни потушены. В гостиницу нашу, где купцы остановились. Коридорный Степан спрашивает:

– Что тебя прохватило? Еще не приезжали… Зачем понадобились?

– Деньги оставили под столом…

– А-а… Получить захотел? Много ли?

Народ у нас очень любопытный.

– Пять сотен!

– Да ну?! Пя-ать сотен!.. В бумажнике?

– Голые… Хотел в контору сдать, а уж закрылась…

– Гм… – говорит. – Надо бы в контору… Только пятьсот?

Будто я больше нашел!

Стал ждать. Вот в часу шестом приезжают. Старика под руки волокут, и он весь растерзан, крахмальная сорочка сбоку вылезла, галстук мотается, и часы из кармашка выскочили и по коленкам бьют. А волокли его фокусник тот, тоже в надлежащем виде, но на ногах стоек, и швейцар снизу в спину поддерживал, как на себе нес. А тот мычит все – кра-кра… а докончить не может. И потом нехорошими словами…

– Не хххо… чу!.. Кра!..

И губа у него совсем вывернулась, как красный лоскуток в бороде. Уперся на последней ступеньке ногами, назад на швейцара откинулся и того шубой накрыл. И тут с ним нехорошо сделалось, лисиц стал, конечно, драть, на ковры… А не сдается, все кракает. Ножкой топочет, прямо на шубу, на угол попадает. И коридорный тут помог. Подхватили все его за шубу и понесли в номер.

Доложил коридорный про меня фокуснику, и позвали меня в номер. Старик в шубе на кресле сидит, с себя обирает и на ковер сплевывает, а по воздуху пальцами все, как щупает, и опять кракает, а фокусник окно раскрыл, обе рамы, и из графина, запрокинув голову, воду дует и рыкает в графин. Увидал меня.

– Тебе еще чего, рыло?

И выложил тут я одиннадцать девять гривен, которые подобрал, заодно уж и пачку.

– Вот, – говорю, – сударь: после вас по уголкам подобрал…

Он на меня уставился, лоб потер, на деньги посмотрел и полез в карман. Сперва в потайной, в брюках сзади. Вытащил сверточек в газете, пошевелил и на стол бросил. И много там было разных. Потом полез в боковые, в жилеточные, в разные и давай выворачивать все, а сам ворчит и черта поминает. И тут у него и гладенькие, и скомканные, и в полоску, и трубочками, и звонкие. Со стола падают, мелочь рассыпал, из кошелька стал вытряхивать. Считал-считал. Потом уставился на лампу.

– Все равно, – говорит, – давай!.. Ничего больше?

Сказал, что все вот. Вытянул он тут пятишницу из кучки и дал.

– Ты… человек… из парка? – спросил.

Сказал откуда. Посмотрел он на меня сонно, так вот обе руки поднял и замахал.

– Ступай, все равно… Кланяйся Краське…

Очень был сильно выпимши, хоть и на ногах. Спросил меня Степан – у двери он стоял и слушал – много ли дал. Узнал, да и говорит:

– Охота была носить… Он и не помнит-то ничего…

И как пришел я домой, Луша в тревоге. Что да что? Сказал ей, что с гостями задержался.

– А у нас-то, – говорит, – до четырех гости у жильцов были, и Колюшка жиличку прогуливать ходил, угорела она… Только как бы чего не вышло…

– Чего это такое – не вышло?..

– Да больно за ней ухаживает и дипломат подает… В щелку к ним, – говорит, – смотрела, а он так с нее глаз и не сводит. А жилец-то не замечает ничего, как слепой… А она такая вольная, как говорит с ним, прямо его Николаем зовет… Хоть бы ты, – говорит, – как-нибудь Колюшке замечание сделал…

И я-то, надо правду сказать, замечал это и беспокоился.

Другое бы что надо замечать…