Читать книгу Die Kommune der Faschisten - Kersten Knipp - Страница 14

Just au corps

ОглавлениеAlles ist ihm Thema, die Kunst, der Sport, die großen gesellschaftlichen Zusammenkünfte. D’Annunzio wird zum Chronisten des römischen Lebens, vor allem seiner mondänen Variante. Insbesondere beeindruckt ihn die Mode der Frauen. Was tragen sie, was verhüllen sie, was geben sie preis und auf welche Art? Wie läuft das Zusammenspiel der Farben und Stoffe, der Verarbeitung, des Schnitts? „Die schwarzen Anzüge haben eine wirklich gute Eigenschaft: Sie umfassen alle Grade der Eleganz. Darüber hinaus gefallen sie uns in höchstem Maß. Kleidet eine Frau sich in Schwarz, und wir werden sie glühend lieben.“ Der Journalist ist der weiblichen Schönheit hingegeben. Und er weiß, was jungen Frauen am besten steht – nämlich „ein dunkles Kostüm ohne jede andere Verzierung als eine kleine Spitze aus Wolle; dazu eine knapp gehaltene Jacke aus Tuchstoff, geschnitten in leicht männlicher Manier, dazu ein Amazonenhut aus schwarzem Stroh, verziert mit einem großen Knoten“. Und die „nicht mehr ganz so jungen Frauen“, was tragen sie? Der Dichter rät zu „einem Faltenrock mit einem Überwurf aus Baumwollspitzen, dazu ein kurzes Mäntelchen entweder aus gerautem Velours oder auch –just au corps – eines aus kräftig leuchtendem Taft, verhüllt von feinem Gazestoff“.63

Die Kunst ist eine mächtige Kraft, und der junge D’Annunzio kann sich ihr immer weniger verschließen. Nicht nur, indem er schreibt – bislang überwiegend Gedichte –, sondern auch, indem er sich als Künstler inszeniert. Denn Kunst, ist er überzeugt, entfaltet ihre Geltung erst dann, wenn sie den ganzen Menschen ergreift, wenn sie sein Leben formt. Wenn der Journalist sich auch als Künstler verstehen will, dann muss er als solcher erkennbar sein, sich als solcher geben. D’Annunzio hat das Glück, über eine Ausstrahlung zu verfügen, die seinem Selbstverständnis als Künstler nach Kräften entgegenkommt.

„Im Winter und Frühjahr 1882“, schreibt Edoardo Scarfoglio, „war Gabriele für alle von uns ein Objekt besonderer Vorliebe und eines unglaublichen Kults. Er war so sanftmütig, so liebenswürdig und so bescheiden, er nahm seinen beginnenden Ruhm mit einer solchen Würde hin, dass alle ihn in einem spontanen Gefühl von Freundschaft umgaben, wie eines jener erfreulichen Wunder, die in der Vulgarität des literarischen Lebens nicht allzu oft vorkommen.“64 Mit seinen – noch! – lockigen Haaren und weichen Gesichtszügen scheint der Dichter wie aus einer anderen Welt, mit einer Begabung gesegnet, die ihn unübersehbar aus der Menge der vielen heraushebt. „Gabriele erschien uns rasch als Verkörperung des romantischen Dichter-Ideals: ein schöner, umgänglicher junger Mann, dem nichts fehlte, um in der Phantasie als Wunderkind zu erscheinen, begrüßt von Chateaubriand und Victor Hugo.“

Offen ist allerdings, inwiefern diese romantische Erscheinung bereits Frucht bewusster Inszenierung ist. Was ist Neigung, was kalkulierte Selbstdarstellung, der wache Blick auf den Markt? Fest steht, dass D’Annunzio den Erfolg fest im Blick hat. „Werde ich auf die höchsten Gipfel von Kunst und Ruhm gelangen?“, fragt das Wunderkind im Frühjahr 1882 in einem Brief an seinen Vater.65 Zweifel mögen da sein, doch es überwiegt der Wille, aus sich etwas zu machen. Entschlossen kalkuliert der Dichter die Wirkung, die er erzielen will, jenen kunstvollen Ausdruck kultivierter Eleganz, den er in jenen Jahren zu seinem Markenzeichen erhebt. „Ich habe Lust, mich in die Gesellschaft zu begeben“, gesteht er Ende des Jahres seinem Vater. „Das high life. Morgen gehe ich zum Schneider Segre, um Maß für einen Abendanzug nehmen zu lassen.“66 In jenen Monaten ist die Verwandlung bereits in vollem Gange. Aus dem Romantiker vom Lande wird ein urbaner Künstler, ein Literat, der sich stilsicher in den besseren Kreisen der Stadt bewegt.

Die Metamorphose behagt nicht allen. „Gabriele, der Rom zu Beginn des Sommers als freundlicher und bescheidener Mensch verlassen hatte, kehrte als schlauer, aufgeblasener Pfau ohne jede Anmut zurück“, erinnert sich Scarfoglio.67 „Ein unvermuteter Drang, all die traurigen und sterilen Freuden der Popularität zu genießen, hatte sich seiner wie ein Geschwür in Körper und Geist bemächtigt.“ Mit der Unschuld künstlerischer Freuden sei es fortan vorbei gewesen, berichtet der Verleger. Vorbei auch der belebende Austausch, der gemeinsame Genuss der Natur. „Gabriele überließ sich der Menge, jener vulgären Menge, von der sein natürlicher Sinn als Künstler ihn doch so sehr trennt.“ Eine „vulgäre Schar“ von jungen Schmeichlern umgebe ihn nun, sein Ernst sei den Lockungen der Damen gewichen, die ihm im Winter ihre Villen öffneten. Nie werde er vergessen, wie er D’Annunzio zum ersten Mal geschmückt, herausgeputzt und parfümiert gesehen habe. So um sein Aussehen bemüht, „erschien er mir wie ein Dummkopf“.

Dass der Dichter alles andere als ein Dummkopf ist, weiß auch Scarfoglio. Ebenso ist ihm klar, was seinen Schützling lockt: Ruhm, Popularität, die Lust am Promi-Dasein. Denn prominent ist der mit allen Wassern gewaschene Journalist und Dichter inzwischen. „Die Damen, die seine Verse vielleicht nicht gelesen, auf jeden Fall aber nicht verstanden hatten, wurden beim Anblick dieses wilden, gerade zivilisierten kleinen Mannes, dieses Hündchens mit einem seidenen Band um den Hals von einer morbiden und romantischen Bewunderung ergriffen.“

Unverkennbar ist Scarfoglio enttäuscht von seinem Schützling. Er hat anderes von ihm erwartet als haltloses Geplänkel mit den Damen der römischen haute volée, die kurzatmigen Affären und Liebeleien, auf die der Dichter sich einlässt. Die Begabung läuft ins Leere, fürchtet der Verleger. Anstatt Poesie und Prosa zu Papier zu bringen, vertändelt der begabte Künstler sein Leben mit süßen Nichtigkeiten. „Sechs Monate reihte Gabriele Maskenbälle an Frühstücke mit Aristokraten, an Reitausflüge und Abendessen in Begleitung irgendeines adeligen aufgetakelten Cretins.“

Aber anders als Scarfoglio es notiert, nimmt der junge Dichter die Bücher weiterhin in die Hand. Und er schreibt weiter, nicht nur für Scarfoglios Blatt, sondern auch für andere. Bald freundet er sich mit dem jungen Verleger Angelo Sommaruga an, der 1881 die Zeitschrift Cronaca Bizantina gegründet hat. Der Titel deutet deren elitär-dekadenten Stil an: „Byzanz“ steht für jenes mythische, dem Verfall anheimgegebene Reich, das seine politische Spannungskraft unmerklich verliert, sich dafür aber in den Künsten hervortut. Zugleich ist der Titel auch als dezentes politisches Bekenntnis lesbar: Er spielt auf zwei berühmt gewordene Verse des patriotischen Dichters Giosuè Carducci an: „Impronta Italia domandava Roma/Bisanzio essi le han dato“ – „Italien forderte Rom/Man gab ihm Byzanz“.68 Die Verse artikulieren ein verbreitetes Unbehagen an den politischen Mechanismen des jungen Königsreichs, die vielen seiner Kritiker als korrupt und dekadent gelten.

D’Annunzio aber hält sich politisch zurück – vorerst. Rom, die erste Station seiner Karriere, ist für ihn Heimstatt von Sinnlichkeit und Kunst. Er widmet sich der Schönheit und deren überzeugendster Verkörperung: den Frauen. Schritt für Schritt wächst auch sein Ruhm, etabliert er sich als Schöpfer verträumter, ebenso aber auch wilder erotischer Zeilen, ganz nach dem Geschmack derer, die ihn lesen. „Meine barbarische und starke Jugend“, heißt es in dem 1883 erschienen Gedichtband Intermezzo di rime, „tötet sich in den Armen der Frauen. Fast entweicht mir ein sanftes Gift aus allen Adern,/lange Mattigkeit entzieht mir die Nerven;/und die Tugend muss ich nicht mehr bekämpfen.“69 Die Mattigkeit, wo sie sich der Realität entzieht, richtet sich ein in der Phantasie. Das gilt, in Teilen, auch für D’Annunzio. Mehr aber noch gilt es für seine Leser, zumindest wie er sie sieht. Das große Publikum, notiert er, habe „ein starkes Bedürfnis nach dem Traum, es hat eine ausgeprägte Sentimentalität, und zwar nicht nur in den Reihen der sogenannten Intellektuellen, sondern auch der unteren Klassen.“70 Und er, D’Annunzio, wird sich aufmachen, diese Sentimentalitäten zu bedienen. Vorerst die poetischen. Alsbald aber auch die politischen.

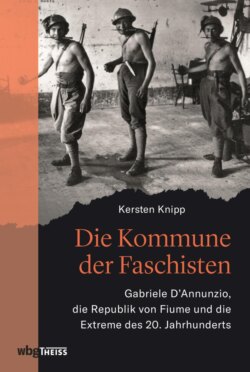

Anfang 1896: Sudanesische Soldaten unter der Führung von Leutnant Scala im Äthiopischen Krieg.

Die Enthüllung der Reiterstatue des Königs Vittorio Emanuele III. am 24 Juni 1911.