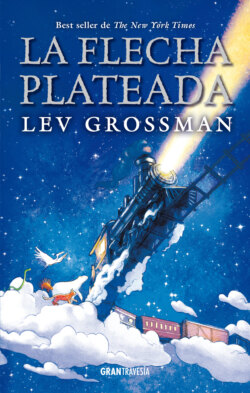

Читать книгу La flecha plateada - Лев Гроссман - Страница 4

ОглавлениеEl tío Herbert

es una mala persona

Kate sabía sólo dos cosas de su tío Herbert: que era muy rico y muy irresponsable.

Eso era todo. Uno hubiera pensado que sabía algo más porque era su tío, al fin y al cabo. Pero el hecho es que ni una sola vez lo había visto. Ni siquiera en foto. Era el hermano de su madre, y ella y el tío Herbert no simpatizaban demasiado.

Era extraño si lo piensas. Quiero decir, Kate tenía un hermano menor, Tom, y era terrible y asqueroso, pero ella no podía concebir dejar de verlo. Por lo visto, entre adultos era cosa diferente.

El tío Herbert nunca los visitaba. Jamás los llamaba. ¿Dónde vivía? ¿Qué hacía todo el día? Kate lo imaginaba haciendo cosas raras, de ricachones excéntricos, tal vez viajando a islas remotas, coleccionando mascotas exóticas y, no sé, comprando una casita hecha de galleta de jengibre y dulces para comérsela entera él solo. Eso es lo que ella hubiera hecho.

Pero era un gran misterio. Lo único que le quedaba claro con respecto al tío Herbert, por lo que decían sus padres, era que se trataba de un perezoso, tenía un montón de dinero y ni el más remoto sentido de la responsabilidad. Kate se preguntaba cómo había sido posible que alguien tan perezoso e irresponsable hubiera llegado a acumular una fortuna, pero los adultos jamás explicaban contradicciones como ésa. Se limitaban a cambiar de tema.

Lo cual no quiere decir que los padres de Kate fueran malos tutores, porque en realidad no era así. Sólo que sus hijos no parecían estar hasta arriba de su lista de prioridades. Se marchaban temprano al trabajo y regresaban a casa tarde, e incluso cuando estaban en casa, siempre tenían la vista puesta en sus teléfonos y sus computadoras con caras muy serias de trabajo. A diferencia del tío Herbert, trabajaban todo el tiempo y eran extremadamente responsables, aunque no parecía que tal dedicación les redituara demasiado.

Quizás era por eso que el tío Herbert los contrariaba. Como fuera, sus padres no parecían tener mucho tiempo para ella.

Sin embargo, Kate si tenía mucho tiempo para sí. A veces tenía la impresión de que era demasiado. Paseaba en bicicleta, jugaba videojuegos, hacía sus deberes y jugaba con sus amigas, y de vez en cuando incluso con Tom. No era una niña con algún talento especial, cosa que sí había en su clase… niños diestros para dibujar o hacer malabares con cuatro objetos a la vez, o para identificar hongos y conocer la diferencia entre los venenosos y los que se pueden comer… aunque a veces deseaba que fuera así. Leía mucho; con desesperante frecuencia le ordenaban, a la hora de comer, que cerrara el libro. Sus padres la inscribieron en clases de piano y de tenis (y a Tom, de violonchelo y hapkido).

Pero había días en que, mientras tecleaba el piano vertical de caoba en la sala, o cuando castigaba la puerta de la cochera practicando lances rectos y reveses, podía entender que se sentía inquieta. Impaciente. ¿Qué sentido tenía hacer todo aquello? Estaba todavía en la edad en que podía dedicar todo su tiempo a cosas de niños, pero también iba creciendo y pronto querría hacer algo más que jugar e inventar nuevos juegos. Se sentía lista para algo más emocionante. Más real. Algo que en verdad importara.

Pero no había nada. Sólo juegos, juguetes, tenis y piano. La vida siempre parecía tan interesante en los libros, sin embargo, cuando uno llegaba a vivirla, no sucedía algo emocionante. Y, a diferencia de los libros, uno no podía saltarse las partes aburridas.

Tal vez fue por eso que en la noche en la víspera de su cumpleaños número once, Kate se sentó a escribir una carta a su tío Herbert:

Querido tío Herbert:

No me conoces, pero soy tu sobrina Kate y, como mañana es mi cumpleaños, y tú eres millonario, ¿crees que podrías por favor enviarme un regalo?

Con cariño,

Kate

Al leerla de nuevo, no estuvo muy segura de que fuera la mejor carta del mundo, y tampoco de que ese por favor hubiera quedado en el lugar correcto. Pero le pareció que contenía una verdad que le salía del alma, cosa que, en palabras de su profesora de arte, era lo importante. Así que la metió en el buzón. Lo más probable es que nadie fuera a leerla porque no había escrito una dirección de destinatario en el sobre, pues no sabía dónde vivía el tío Herbert. Ni siquiera tenía una estampilla.

Por eso fue todavía más asombroso que a la mañana siguiente apareciera un regalo del tío Herbert. Era un tren.

No es que Kate deseara un tren. No le interesaban mucho los trenes, que eran más del gusto de Tom. Lo de Kate eran los libros, los LEGO, y los Vanimals, unos animalitos simpatiquísimos que conducían unas camionetitas, y que tenían locas y fascinadas a todas las de su clase, y a ella también, aunque no podía explicar por qué.

Después de todo, sin embargo, no había pedido algo en específico, y supuso que tal vez su tío no tenía mucha experiencia con niños. Bueno. Kate intentó evaluar el gesto positivamente.

Lo que resultaba muy sorprendente era el tamaño. Quiero decir, esta cosa era realmente descomunal. Demasiado grande para enviarla por correo postal. Llegó a casa de Kate en un enorme camión de doble remolque especialmente reforzado, y con veintiocho ruedas. Tom las contó. Era gigantesca, negra e increíblemente detallada. De hecho, no parecía un juguete desde ningún punto de vista, sino una verdadera locomotora, tamaño real.

Eso se debía a que lo era, justamente, según les explicó el tío Herbert.

El tío Herbert había llegado a entregarla en persona, en un auto Tesla amarillo plátano tan increíblemente elegante que parecía uno de los cochecitos Hot Wheels de Tom. El tío era barrigón, con fino cabello castaño y una cara redonda y amable. Parecía profesor de historia o uno de esos señores que revisan los boletos de admisión en los parques de diversiones. Vestía unos brillantes zapatos azules de cuero y un traje amarillo plátano que hacía juego con su Tesla.

Kate y Tom salieron a toda prisa para mirar el tren. Kate tenía un abundante cabello castaño cortado a la altura de la barbilla, y una naricilla respingada que le confería cierto aire de princesa, aunque por lo demás no era especialmente principesca. Tom tenía el cabello corto y rubio, que le caía en mechones, como un conejillo de Indias que acabara de despertarse de la siesta, pero tenía la misma nariz de Kate, que a él sí lo hacía ver como un principito.

Kate estaba tan sorprendida que no le acudían palabras a la mente.

—Es un tren en verdad enorme —fue lo único que atinó a decir. Tendría que bastar.

—No es un tren completo en realidad —explicó el tío Herbert con modestia—, sino sólo la locomotora y el vagón carbonero, que lleva detrás.

—¿Cuánto pesa? —preguntó Tom.

—Cien toneladas —dijo el tío Herbert de inmediato.

—¿Exactamente eso? —preguntó Kate—. ¿En serio pesa justo cien toneladas?

—No, bueno —dijo el tío Herbert—. Pesa ciento dos toneladas. Ciento dos punto treinta y seis. Haces bien en sospechar de los números redondos.

—Eso pensé —dijo Kate, que de hecho había sospechado que su tío no había sido tan preciso.

En realidad, uno no se hace una idea de lo increíblemente colosal que es una locomotora de vapor hasta que una se presenta, estacionada frente a su casa. Ésta medía por lo menos cinco metros de altura, y más de quince de largo. Tenía un faro frontal, y una chimenea y una campana, y un montón de tubos y pistones y varillas y válvulas y palancas. Sólo las ruedas, ya eran el doble de altas que Kate.

Su padre también había salido de la casa. De hecho, la mayoría de los vecinos de su calle se habían asomado a ver la máquina. Papá se llevó las manos a la cintura.

—Herbert, ¿qué rayos es esto?

En realidad, no dijo rayos, sino una palabra más fea, pero ésas no se pueden decir en un libro para niños.

—Es un tren —dijo el tío Herbert—. Un tren de vapor.

—Ya lo veo, pero ¿qué hace aquí? ¿En un camión enorme? ¿Y tan cerca de mi casa?

—Es un regalo para Kate. Y para Tom, supongo, si es que ella quiere compartirlo —volteó hacia los niños—. Compartir es importante.

Definitivamente, el tío Herbert no tenía experiencia con niños.

—Pues es un bonito gesto de tu parte —opinó el padre de Kate, frotándose la barbilla—. Pero… ¿no habría sido mejor enviarle un juguete?

—¡Esto es un juguete!

—No, Herbert, no lo es. Es un tren de verdad.

—Supongo que sí —contestó el tío Herbert—. Pero, en sentido estricto, si ella va a jugar con este tren, entonces es también un juguete por definición. ¿Cierto?

El padre de Kate calló un momento y lo meditó, cosa que fue un error táctico. Lo que debió haber hecho, pensó ella, era salirse de sus casillas y llamar a la policía.

Su madre no tuvo el mismo problema. Salió a toda carrera de la casa, dando alaridos.

—¡Herbert! ¡Cabeza de chorlito! ¿Qué rayos crees que estás haciendo? ¡Saca esta cosa de aquí! ¡Niños, bájense del tren!

Esto último lo dijo porque mientras su padre discutía, Kate y Tom ya habían subido al remolque y empezaban a buscar por dónde trepar a la locomotora. No podían evitarlo. Con tanto tubo y palanca, parecía una escalada en roca.

Bajaron del camión contrariados y retrocedieron hasta cierta distancia, pero Kate no podía evitar seguir mirando la locomotora. Era una cosa gigantesca y negra y genuina, con muchos botones, perillas y detalles que obviamente servían para algo interesante, y una cabina pequeña y acogedora en la cual uno podía sentarse. Lucía fascinante, cargada de presagios; como un dinosaurio dormido. Mientras más la miraba, más interesante parecía.

Y real. Era como si Kate hubiera estado esperando algo así sin saberlo. ¡Le encantaba!

Sobre el costado del vagón carbonero, en pequeñas letras mayúsculas, se leía:

Así se llamaba. Las palabras estaban escritas sobre una flecha larga y fina que parecía haber atravesado las letras en su trayectoria.