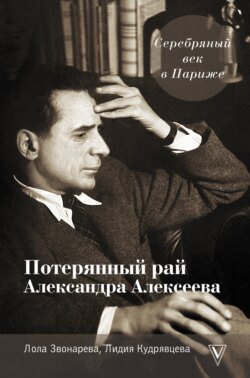

Читать книгу Серебряный век в Париже. Потерянный рай Александра Алексеева - Лола Звонарёва - Страница 5

Детство

Глава вторая

От Босфора до Петербурга (1904–1911)

Константинополь

ОглавлениеАлексеев родился 5 апреля 1901 года в Казани. Первое его младенческое впечатление: он видит себя «на деревенской улице, вдали – деревянные, бревенчатые дома, а точнее, один дом, полностью обрамлённый листвой» (приверженность к чёрно-белой графике без ярких красок станет одной из примет его творчества). В полтора-два года – второе воспоминание: «Я – в коляске, которая катится вперёд по лугу, а перед нами появляются горизонтальные деревянные перегородки, покрашенные белым и чёрным, а также красным, по диагонали». Это уже глаз художника. Это Казань. Видимо, военный городок.

11 декабря 1904 года с женой и тремя малолетними сыновьями А.П. Алексеев прибыл в русское посольство в Константинополе, где ему предоставили белоснежную трёх-этажную виллу над Босфором. Нашему герою было в то время 3 года и 8 месяцев (в воспоминаниях он назовёт себя двухлетним). В конце 1906 года семья навсегда покинет Босфор. Но эти два года станут отдельной главой в парижских воспоминаниях художника, и он назовёт то место и ту жизнь «раем». Как известно, Л.Н. Толстой определил расстояние от появления на свет до пяти лет как «страшно огромное», измерив всю остальную человеческую жизнь, какой бы она ни была долгой, одним шагом.

Что же дала ребёнку жизнь в пригородной Терапьи над сияющим голубизной Босфором под боком у экзотического Константинополя? Что навсегда врезалось в память, стало важным для его представления о «рае», который всегда – детство? Всего два года, а какой огромной, насыщенной впечатлениями видится эта детская жизнь в преклонные годы! Она и казалась ему намного протяжённее этих двух лет.

Сад: «…камни в саду, упавшие в саду каштаны с длинными иглами, которые могут раскалываться и в этот момент являть прекрасную белую чашу с красивым плодом внутри; ветки, большие и очень лёгкие мёртвые стрекозы…» Он всё это назовёт предметами, вещами. В том числе оловянных солдатиков английского производства, найденных в старом парке. Их можно попробовать на вкус, они имели какой-то особый опьяняющий запах. Он пока в них играет, рисовать будет чуть позднее.

Мальчик умел наблюдать за «живыми существами». Мухами, бабочками, ящерицами, за ними он никак не мог угнаться и даже видел скорпионов, маленьких и, как говорили взрослые, опасных, ядовитых. После упоминания «вещей, существ и животных» – чёрной собачки Арапки и осликов – он называет «человеческие существа». Непонятные, незнакомые люди, иногда появлявшиеся в их доме, – «все большие, властные, сильные». Тайн было много. Они жили в особом, изолированном мире за высокими стенами – поскольку «тот, бесконечный» мир «был непредсказуем, он мог быть враждебным, он мог быть опасным»: это был «турецкий мир». С каким художественным вкусом описана им пряная экзотика Востока! Это уже не первые младенческие воспоминания, а впечатления пятилетнего, подросшего. Как и об играх в индейцев с братьями Владимиром и Николаем, детских развлечениях и проказах. И даже о первой тайной «любви» к уже взрослой девочке Лене Майковой, внучке поэта Аполлона Майкова (его сын был первым переводчиком посольства).

Они играли в крокет. Его мячи «регулярно отбивались, чёрт знает куда, безжалостным каблуком Лены, которая каждый раз, когда представлялась возможность "выбить" соперника, находила во мне идеальную жертву». Тут он впервые отмечает в себе черту – она впоследствии разовьётся. Он не терпит поражений, ущемления самолюбия. Влюблённый мальчишка от волнения растянулся посреди аллеи на виду у барышни и издал вопль, «в котором не было ничего героического». А он хотел быть в её глазах только победителем. Так он испытал «первое поражение в своей жизни», заметит семидесятилетний художник.

Вот его словесный автопортрет того «райского» времени: «Я только что научился говорить. Разумеется, я говорил по-французски (у детей были французские гувернантки, "мадемуазель", вначале – Жозефина, потом – Эстер, выписанные из Франции. Европейцы в Турции общались на французском. – Л. З., Л. К.). Я был блондином, у меня были вьющиеся волосы, я носил платье (тогда – поясняет автор французским слушателям по радио, где вначале он читал воспоминания, – "маленькие мальчики моего возраста ещё носили платья"). На мне была маленькая шляпа из белой пикейной ткани с пуговкой наверху. Я был совершенно счастлив. В этом мире я чувствовал себя очень удобно. Я впитывал тень листвы и тепло пробивающихся солнечных лучей. Я внимал звукам, но особенно вкушал запахи и ароматы». «Райский» ребёнок.

С тем же литературным мастерством, с тем же художественным восприятием реального мира он опишет детские впечатления от Босфора, в которых проявятся и черты его характера. «Босфор, расстилавшийся перед домом, был похож на огромного зверя, огромную рептилию, огромную плоть от расплавленного свинца, вздрагивающую и будоражащую поверхность воды, отнюдь не ровной, а бугристой, подобно рептилии, под гладкой кожей которой постоянно шевелятся мышцы. Эта рептилия в миг "утекала" на глазах у ребёнка, выходящего на балкон; вилла была снабжена балконом, опирающимся на две белые колонны, воспоминания о которых меня и сегодня переполняют гордостью».

Главными в этом очаровывавшем ребёнка мире, а «любое детство волшебно», по собственному его выражению, были мать и отец. Мать рядом чаще отца. С нею он ездил на греческом фиакре в город и в посольство, по дороге совершая прогулку на пароходе, любуясь башнями Румели Хисары и другими константинопольскими редкостями. С нею гулял по набережной вдоль Босфора, каждый раз около трёх часов дня: она требовала, чтобы он говорил только по-русски, и со строгим лицом не отвечала ему, если он забывался, – ему легче говорить по-французски, когда рассказывал ей свои сны. Ей, здороваясь, целовал руку по утрам. Он запомнил её в белом пеньюаре с кружевами, держащей в руках «томик в жёлтой обложке». Ему почему-то казалось: мать «большую часть дня проводила в комнате на втором этаже в пеньюаре и с жёлтым томиком в руке». Видеть её хотелось чаще. Это он запомнил. Она всегда казалась ему светской дамой. Назвал её «королевой».

Мария Никандровна была дочерью провинциального священника, протоиерея Никандра Николаевича Полидорова, похвально служившего в Вознесенской церкви и столь же ревностно – в церковных учреждениях в Оренбурге, с 1894 года – в Казани. Отец отличался деспотическим нравом и к концу жизни спился, оставив дочери в наследство лишь икону в позолоченной раме. Мария и родилась в Оренбурге, в 1873 году. Отец овдовел при её рождении и, когда та подросла, отправил к суровым тёткам, а они, по всей видимости, определили сироту в Институт благородных девиц, где она и получила светское воспитание, понимание высокого христианского долга дочери, жены и матери. Видимо, ещё в Оренбурге познакомилась с кадетом А.П. Алексеевым и вышла замуж в Петербурге уже за штабс-капитана, коим он был с 1892 по 1897 год. Мария Никандровна как-то, уже в Петербурге, показав сыну «четырёхэтажный дом на серой и грустной улице», сказала: «Мы жили здесь с твоим папой, когда ты ещё не родился. Твой брат Кока родился здесь, на третьем этаже. Мы были бедны, работали днём и ночью. Твой отец готовился к экзаменам в Военную академию. Я ему помогала, и мы вместе учились стратегии и тактике».

Если мать – «королева» его детского пространства, то отец – «король». «Появлялся он в двух обличьях, одно из них – чёрное: когда он бывал в сюртуке. На голову иногда надевал цилиндр. В другие дни он выходил на улицу в феске. Порой он превращался в военного: тёмно-зелёная форма, плечи украшены жёсткими эполетами, которые больно кололи меня, когда я прижимался к их золотой бахроме. Это был мой отец. Я редко виделся с ним, он не всегда бывал дома. Иногда он отлучался на несколько недель, а то и месяцев». И ещё, такое же незабываемое: «Я сижу на левом плече отца, моя правая рука запущена в его волосы. Его эполет царапает мне попу. Но я так горд тем, что сижу рядом с его головой и возвышаюсь над всеми». К нему приходили люди в фесках, называли «эфенди», что «было почётным обращением к начальнику». Они «приносили разные сведения, в которых он нуждался». Рядом с отцом всегда было счастье. Однажды после одного из исчезновений отец привёз подарок от арабского шейха – «великолепную» львиную шкуру с головой льва со стеклянными глазами и оскаленной клыкастой пастью. Шейх подарил двух арабских скакунов, но он не смог их взять с собой. Прибыли три ослика, доставшиеся сыновьям. «Все ослики были довольно тёмными за исключением одного, самого большого, серого с белым животом». Его-то и получил самый младший, Александр, на зависть двум постарше. О братьях он вспоминал с благодарностью и любовью. В детстве они вместе, как упоминалось, играли в индейцев, по утрам занимались гимнастикой у шведской стенки под приглядом гувернантки, постигали тайны руин и подземных ходов в заросшем саду. Все трое рисовали. Старшего брата, Владимира, Александр считал «полным совершенством». К брату Николаю, Коке, «испытывал чувство глубокого уважения, искренней нежности и болезненной жалости»: брат был почти глухой после перенесённой скарлатины.

Читаем в записках «Альфеони глазами Алексеева»: «Альфеони было четыре года, когда Старый Моряк построил ему корабль на террасе, выходящей на Босфор. Корабельные бока были бревенчатые, а днище – земляное (это был собственно пол террасы). Альфеони принялся грести, и оттого, что корабль, как вкопанный, стоял на месте, ему пришлось стать исследователем. Простыми линиями он начал рисовать корабли, мерно скользившие по проливу, – один за другим. Потом – одну за другой – зубчатые башни Румели Хисары», средневековой крепости, выложенной из серого камня и ставшей достопримечательностью Стамбула. Потом (тоже простыми линиями) – воинов, осаждавших крепость, – одного за другим. «И так Альфеони развивал вкус к повтору». И добавим: вкус к простым линиям. Они не раз будут встречаться в его иллюстрациях и даже в анимационных лентах, как и ритмические повторы. Следует обратить внимание на одно алексеевское высказывание о свете, идущем с небес, названное им «божественным светом»: он «позволил мне познать Константинополь и научил меня думать». Не отсюда ли идёт понятие «рая»? Не потому ли он дал себе столь романтическое имя – Альфеони? Но увидим ли мы этот «рай», «божественный свет» в графике Алексеева или его затмят иные, драматические земные картины?..

…И вдруг в посольском доме разбилось зеркало. Отцовское зеркало. «А ведь русские верят, – пояснял Алексеев, – что разбитое зеркало предрекает скорую смерть тому, кто обычно в него смотрит». Ему было пять лет и пять месяцев, когда «наступил страшный день». «Появилась мать без лица. Оно было покрыто чёрной вуалью. Мама была вся чёрная и стояла перед настежь распахнутой дверью. Её руки раскрылись, чтобы обнять меня…» На поминальной службе «мама с чёрным лицом, держа белый платок рукою в чёрной перчатке, плакала. Я ухватился за её свободную руку, и меня называли сиротой».

Встреча со смертью – самое трагическое и непонятное в человеческой жизни. Смерть предстала перед ним, ребёнком, в чёрном цвете. Детство кончилось. Но образ «потерянного рая» с ним останется навсегда.

Как ни у какого другого художника, чёрное в сочетании с сумеречными оттенками серого и серебристого, загадочного, сыграет главную, драматическую роль в его творчестве. Это произведёт неизгладимое впечатление на французов, о чём мы в России узнаем лишь в начале ХХI века при издании его книг и признаем уникальность творчества русского художника, ставшего французским. Будет и ещё одно его гениальное, оглушившее всех открытие – превращение статичной гравюры в подвижную, в движущуюся, но об этом позднее.

Память об отце, образ отца, смерть отца в метафорическом выражении пройдут через всё его творчество. Он с детства знал: отец умер в Германии и был «похоронен там прежде, чем мать смогла туда добраться». Это единственное верное свидетельство. Алексеев написал: «лишь позже узнал об этом», уточнив: отец умер «от внезапной болезни». Что не совсем так. Было время, когда он и в этом сомневался.

Неожиданно овдовев, Мария Никандровна остаётся без средств к существованию. Пенсия ей не полагается, так как муж скончался, не дослужив положенного срока. Она обращается за помощью в Министерство иностранных дел, в Генеральный штаб, наконец, ещё находясь в Константинополе, видимо, по чьему-то совету пишет самому императору. Вот её письмо, написанное элегантным каллиграфическим почерком:

«Всепресветлейший, Державнейший, Великий Государь Император Николай Александрович Самодержец Всероссийский Государь Всемилостивейший Верноподданной вдовы Военного Агента в Константинополе Генерального Штаба Полковника Марии Никандровны Алексеевой Верноподданнейшее прошение: Положив все свои силы на честное исполнение возложенного на него службой долга и руководствуясь единственным желанием – принести посильную пользу делу, муж мой имел несчастие простудиться при исполнении им служебных обязанностей и умер, оставив меня с тремя малолетними сыновьями: Владимиром – 10 лет, Николаем – 8 лет, Александром – 5 лет – без средств к существованию и воспитанию детей.

Сама я крайне слабого здоровья и страдаю хроническим аппендицитом, сын же мой, Николай, страдает глухотою вследствие повреждения барабанной перепонки обоих ушей после скарлатины. На основании вышеизложенного осмеливаюсь всеподданнейше просить Ваше Императорское Величество о назначении мне и оставшимся детям пенсии в усиленном режиме вне правил.

Приложение: 1) Свидетельство доктора Плескова о роде болезни покойного, 2) Свидетельство доктора Гольдшмидта о роде болезни и смерти мужа и 3) Свидетельство доктора Плескова о болезни сына Николая.

г. Константинополь 10 сентября 1906 г.

Вашего Императорского Величества

Верноподданная Вдова Военного

Агента в Константинополе

Генерального Штаба Полковника

Мария Никандровна Алексеева»

Было ли отослано это послание, неизвестно. Может быть, и нет. Как случилось это с предсмертным письмом её мужа. Но небольшую пенсию после длительных хлопот она получит.

Отъезд в Россию на пароходе «Николай Первый» Алексеев назовёт «изгнанием из рая». В Одессе, куда приходит пароход, они останавливаются у дяди Миши, младшего брата отца, полковника. Мальчика отталкивает отсутствие цивилизации: «В доме не имелось ни канализации, ни сливного механизма, а место для раздумий было из дерева с большими дырами, в которые я боялся упасть. Это был мой первый ужас перед невидимым и неизвестным». Дядя Миша видит в племяннике будущего военного и воспитание берёт в свои руки. После небольшой мальчишеской провинности (Александр укусил старшего брата за руку – тот не пускал его в дверь на веранду) у него требуют просить прощения, он упрямо твердит «не буду», и тогда ему говорит, очевидно, вспыльчивый дядя: «Если ты не попросишь прощения, то будешь выпорот денщиком». – «Я не буду просить прощения». Что же было дальше? «…Даже вспоминать об этом не хочу… и моё сопротивление было сломлено». Он, очевидно, попросил прощения, но не сразу, это стало сильным ударом по его болезненному самолюбию.

В детстве над Босфором никто так не посягал на его детскую свободу, хотя воспитание было строгим. «Однажды утром денщик своими сильными и добрыми руками осторожно меня поднял, посадил в седло и прокатил вдоль забора. Это было единственное счастливое воспоминание, которое осталось у меня от Одессы». То были «мрачные месяцы» его жизни. Мария Никандровна, не сторонница столь жёсткой армейской муштры, увещевает деверя: дети ещё малы для военной дисциплины, но это будет уже в Риге, куда скоро они переедут все вместе: Михаил Павлович, видимо, получил новое назначение[2].

Мария Никандровна ещё в Риге, куда они переехали вслед за дядей Мишей, продолжала носить глубокий траур: «чёрную вуаль открывала только во время еды, никуда не ездила и никого не принимала». Через год она сменила чёрное платье на фиолетовое. Дядя Миша стал мягче, и дети даже поговаривали, хорошо бы, чтобы они поженились. Но вдовец дядя Миша готовился к другой свадьбе. Они стали собираться к отъезду в Гатчину. Семилетний Александр в Риге впервые попал в кино и увидел: из проекционной кабины, от проектора, спрятанного за стеной, так объясняла детям немецкая гувернантка Паулина, идёт изображение на экран. И не только серая улица была на нём, но шёл сильный дождь, бегали люди, «дрыгали ногами», словом, двигались. Он углядел «стеклянную трубку, приделанную к стене, длиной с карандаш, но потолще… Я заключил, что трубка посылает изображение, как мы сами пускали солнечных зайцев. Хотя, перепутав следствие с причиной, я всё-таки предугадал эффект широкого экрана… в термометре». Так родился в нём будущий киноизобретатель.

2

Полковник артиллерии М.П. Алексеев в Первой мировой войне – генерал-майор. После 1917 г. мобилизован в Рабоче-крестьянскую Красную армию, начальник Школы красных коммунаров. В 1931 году осуждён на 10 лет исправительно-трудовых лагерей по делу «Весна», расстрелян.