Читать книгу Kaisersturz - Lothar Machtan - Страница 12

Fritz Ebert – Vernunftsmonarchist und Sozialistenführer24

ОглавлениеDer berühmte Maler Lovis Corinth hat dem Kopf unseres Protagonisten »interessante Hässlichkeit« bescheinigt. Eberts stark »gedrungene Figur« habe ihn nach außen eher »unbedeutend« erscheinen lassen.25 Das war nicht abschätzig gemeint, denn der Maler hatte durchaus Respekt vor dem politischen Format seines Modells. Nicht anders als sein Malerkollege Max Liebermann: Auch der hielt Ebert für einen »fabelhaften Kerl« und doch für »unsagbar hässlich«, weshalb er ihn auch partout nicht portraitieren wollte.26 Unverkennbar ironische Untertöne sind dagegen den Worten eingeschrieben, mit denen der zeitgenössische Romancier Alfred Döblin den Sozialistenführer charakterisiert hat, aber eine Verzeichnung ist auch das nicht: »Er hatte eine untersetzte rundliche Figur. Sein dicker Kopf wuchs nicht recht aus den Schultern heraus. Seine Augen, die hervorquollen und deren Blick nicht angenehm war, bedeckte er gerne mit den schweren Lidern. Aus dem Kinn stieß ein kurzer schwarzer Knebelbart hervor. Das Wichtigste, Deutlichste aber an ihm waren die Beine, kurze stämmige Träger, solide Instrumente, denen ihr Besitzer sein Gewicht anvertrauen konnte. Und mit solchen Beinen stand er auf dem Boden der Tatsachen.«27

Ja, dieser Ebert war ein kurzer, stämmiger, breitschultriger Mann mit einem schwarzen, dichten Lockenkopf und einem sogenannten Henriquatre-Bart. Und ja, der Habitus war durch seine kompakte Körperform gewissermaßen vorgegeben, aber nicht allein darin drückte sich sein Charakter aus, sondern auch in »seinen stets maßvollen Bewegungen, seiner Selbstbeherrschung, seinem großen Kopf mit der vorgewölbten Stirn und den eigentümlich von den Stirnmuskeln und Brauen überwölbten Augen«, wie ein Beobachter aus Eberts unmittelbarem Umfeld ganz richtig ergänzt.28 Ergänzt muss hier ebenfalls werden, dass seine massige Statur vielen, die mit Ebert in engere Berührung kamen, ein Sicherheitsgefühl vermittelte, weil er so eindrucksvoll in sich ruhte und dabei zugleich einen tatkräftigen Eindruck machte. Ebert, der seine Worte meist sorgsam erwog, bevor er sie äußerte, war weithin anerkannt, ohne sich dafür zu verstellen. Auch Thomas Mann lernte in ihm einen »grundangenehmen Mann« kennen, »gelassen und menschlich fest«.29 Mochte er auf den ersten Blick auch nicht sonderlich attraktiv erscheinen, zeigte er auf den zweiten Blick indes ein markantes, vertrauenserweckendes und originelles Wesen. Ebert machte zwar einen bedächtigen und besonnenen Eindruck, konnte jedoch, wenn es erforderlich war, auch temperamentvoll, ja draufgängerisch handeln: »Aus seiner biegsamen, warmen, seltsam gewinnenden Stimme sprach ein gütiger Mensch. Aber dieselbe Stimme konnte anschwellen im Zorn und rebellierende Rotten bannen.«30

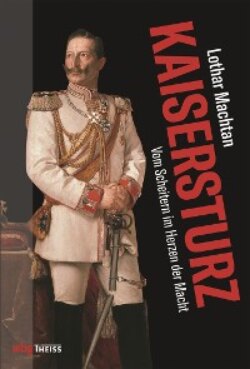

Der Vorsitzende der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (MSPD) Friedrich Ebert nach einer Fotografie, um 1918.

Auf ein strammes Auftreten oder eine achtungsgebietende Haltung legte Ebert keinen besonderen Wert. Er kultivierte eher eine lässige Behäbigkeit, war ein durch und durch »gutbürgerlicher« Typ, offensichtlich bieder, rechtschaffen und abgeklärt. Auch wenn er sich gern urban und modern bis in die Kleidung hinein gab, vermochte er weder seine philiströse Herkunft gänzlich zu verleugnen, noch wollte er es wohl. So band er sich – wie der Hamburger Bankier Warburg überliefert hat – selbst beim Festessen »die Serviette um den Hals, wie man sie eigentlich sonst nur beim Rasieren trägt«. Ebert machte nicht Konversation, er sprach im »Plakatton«. Seinem bildungsbürgerlichen SPD-Vorstandskollegen Eduard David war er »geistig zu eng«, und der Parteitheoretiker Karl Kautsky hielt ihn sogar für »etwas beschränkt«.31 Tatsächlich bemühte sich Ebert niemals krampfhaft, geistreich zu sein, begegnete geistreichem Gehabe selbst reserviert. Auf Intellektualität wie auf Wortdrechslerei legte er keinen gesteigerten Wert. Er drückte sich unmittelbar und verständlich aus, verließ sich auf seinen gesunden Menschenverstand und machte aus seinem Herzen nur selten eine Mördergrube. So »verkörpert [er] die ehrliche Urkraft der organisierten Arbeiterbewegung wie kein anderer Abgeordneter«, schreibt ein Parteifreund 1918 über ihn. »Warmherzig und standfest« sei er.32 Kein gewandter Gentleman, aber robust und real.

Seine ersten politischen Karriereschritte33 hatte der Heidelberger Handwerkersohn um die Jahrhundertwende in Bremen gemacht, wo er auch seine kinderreiche Familie gründete.34 Erst nachdem er 1905 zum Sekretär im SPD-Vorstand berufen worden war, zog Ebert dann nach Berlin. Das war eine feste Anstellung mit einem Jahreseinkommen von etwa 4000 Reichsmark – ungefähr das Doppelte dessen, was ein qualifizierter Facharbeiter damals verdiente. Als dieses Gehalt erst auf 5000 Reichsmark erhöht wurde und dann nach seiner Wahl in den Reichstag eine Diät von 2500 Mark hinzukam, war die Familie Ebert materiell gut abgesichert. Im Herbst 1911 bezog Ebert mit seiner Frau Louise und seinen fünf Kindern eine vergleichsweise stattliche Wohnung in der Nähe des Treptower Parks. Eine Bleibe in dieser Wohngegend war nur für mittelständische Einkommensgruppen erschwinglich: Ebert hatte es offensichtlich zu etwas gebracht. Die Anwohner dort hatten viel Grün vor Augen, und zugleich den Vorteil einer guten Verkehrsanbindung an das Berliner Zentrum, wo sich auch Eberts Arbeitsplatz, die Parteizentrale der SPD, befand. Die Ebert-Wohnung in der Defreggerstraße befand sich in der obersten von insgesamt vier Etagen. Ihre Nachbarn waren Kaufleute oder Handwerksmeister. Die vier Wohnräume erstreckten sich über mehr als hundert Quadratmeter, ohne Balkon und Loggia. Das war für eine siebenköpfige Familie nicht übertrieben, aber doch schon mehr als ordentlich, gemessen an den sozialen Standards der damaligen Zeit. So konnte sich das Familienoberhaupt schon vor Kriegsausbruch dort eine eigene Stube, das sogenannte Herrenzimmer einrichten. Und mit solch einem »Luxus« galt man damals in mittelständischen Kreisen als »etabliert«, was ein Telefonanschluss im Jahr 1918 noch unterstrich. Die Eberts lebten in unserer Betrachtungszeit mehr oder weniger frei von existenziellen Sorgen. Sie konnten sich ein Laubengrundstück leisten, ein kleines Segelboot sowie regelmäßige Urlaubsreisen in die Sommerfrische – sei es an die See oder ins Gebirge.

Mit Ehefrau Louise, die übrigens größer und schlanker war als ihr Gatte, hatte sich Fritz Ebert 1894 verheiratet. Sie soll eine sehr angenehme Frau gewesen sein, gewandt und sicher, dabei adrett und attraktiv, auch noch nach fünf Geburten. Sie kam aus bescheidenen Verhältnissen im Umland von Bremen, wo sie bis zur Jahrhundertwende als Dienstmädchen, Fabrikarbeiterin und Gastwirtin gearbeitet hatte, was sie nie verleugnete. In ihr fand der Ehepartner stets unbedingten Rückhalt. Louise Ebert ging ganz im Wirkungskreis ihres Mannes auf, verfolgte keinerlei eigene Ambitionen, war aber durchaus politisch und am Zeitgeschehen interessiert. In gewisser Weise hat sie sich immer als Mitkämpferin für die sozialdemokratische Sache begriffen, und ihr Fritz konnte sich ihr rückhaltlos anvertrauen. Über das Innenleben ihrer Ehe wissen wir fast nichts, das heißt auch nichts Schlechtes – keine Gerüchte oder Affären. Nur um die Gesundheit ihres Mannes soll Louise Ebert besorgt gewesen sein: Fritz laborierte an einem chronischen Gallenleiden, was ihn gleichwohl nicht daran gehindert hat, sich in fröhlicher Runde auch gelegentlich als geselliger Zecher niederzulassen. Als geborener Kurpfälzer trank er schon von Haus aus gern eine Flasche Wein, und gutes Essen hat er ebenso wenig verachtet.

Bei den Eberts zu Hause galten traditionelle Werte: Fleiß, Disziplin, Ordnung, Pflichttreue – mit einem bis zum Jähzorn strengen Familienoberhaupt, der auch privat seinen zielstrebigen Aufstiegswillen artikulierte. Parallel dazu entwickelte er sich zu einem modernen Berufspolitiker von echtem Schrot und Korn. Aufgrund seiner mannigfaltigen politischen Verpflichtungen und Ambitionen wird er nicht viel am häuslichen Leben seiner Familie teilgenommen haben. Doch er hatte wahrlich keinen Grund, mit seinem Schicksal zu hadern. Seine parteipolitische Karriere hatte ihn vom ganz kleinen Mann zu einer gesellschaftlich etablierten und geachteten Persönlichkeit aufsteigen lassen. Diese Karriere, auf die er stolz war, durfte er in vieler Hinsicht als einen Glücksfall betrachten. Aber als Spitzenbeamter einer Partei, die zwar gesellschaftlich mächtig, aber im Kaiserreich als regierungsunfähig galt, hatte Ebert im Fall des politischen Scheiterns oder auch nur des Abstiegs seiner Organisation keine Rückfallposition. Das heißt schon aus persönlichen Gründen der Besitzstandswahrung musste er alles tun, um Wachstum und Einfluss dieser Partei nicht zu gefährden. Insofern verkörperte er auch so etwas wie einen bürgerlichen Grundinstinkt innerhalb der Sozialdemokratie, die ihn gegen alle linksradikalen Versuchungen gleichsam von Haus aus feite.

Dann kam der Weltkrieg: 1916 wurde die Familie auseinandergerissen, die drei Ältesten zogen in den Krieg, und schon ein Jahr später waren zwei von ihnen gefallen. Dieser Verlust hat den Eltern bestimmt tiefe seelische Wunden geschlagen, doch Genaueres wissen wir darüber nicht. Fühlte sich der Parteiführer mitschuldig am Tod seiner Kinder, weil er so vehement für die Bewilligung der Kriegskredite eingetreten war? Wir wissen es nicht, doch seiner politisch sichtbaren Vaterlandsliebe hat diese traumatische Erfahrung keinen Abbruch getan. Ebert war mehr denn je bestrebt, die Integration seiner Partei in den Wilhelminischen Staat zu fördern. Dieser Prozess war durch die Burgfriedenspolitik der kaiserlichen Regierung bei Kriegsausbruch einen elementaren Schritt vorangekommen. Das System brauchte die Loyalität der SPD für sein Weltkriegsabenteuer, und die Arbeiterpartei ließ die Regierung nicht im Stich. Fast vier lange Jahre hindurch gelang es dabei tatsächlich, den großen Teil der deutschen Arbeiterschaft in der sogenannten nationalen Front zu halten und der deutschen Sozialdemokratie das Prinzip der Landesverteidigung ins Gewissen zu schreiben – dank Eberts unermüdlichem Einsatz. Denn »immer wieder zwang er durch die Kraft seiner Überzeugung und seines Willens die Widerstrebenden – ihre Zahl wuchs beständig – zum Ausharren für die Sache Deutschlands.«35 Doch woher nahm er das?

Die Familie Ebert 1916 privat in ihrem Schrebergarten in Berlin-Treptow; es fehlt (weil Fotograf) der vierte Sohn.

In äußerst zäher Kleinarbeit hatte sich Ebert an die Spitze der größten europäischen Arbeiterpartei hinaufgearbeitet, wo er schon vor dem Krieg über eine beachtliche Hausmacht verfügte. Allseits wertgeschätzt wurde, dass er sich trotz seiner herausgehobenen Stellung kaum jemals als Platzhirsch aufführte. Er wusste sich zurückzunehmen, konnte zuhören und hatte Taktgefühl. Fremden gegenüber gab er sich stets freundlich, ja entgegenkommend. Er war gefragt und geschätzt, schon weil kaum jemand in allen Einzelheiten der Organisationsarbeit so beschlagen war wie er. Im Parteivorstand vertraute man dem Sekretär Ebert nahezu rückhaltlos und zollte seiner besonnenen Tatkraft, seinem Fleiß und seinem Können viel Respekt. Auch die Gewerkschaften wusste er großenteils hinter sich, als er im Herbst 1913 für den Parteivorsitz kandidierte und neben Hugo Haase SPD-Parteiführer wurde. Bis zur Fraktionsspaltung im Frühjahr 1916 stand Ebert allerdings politisch im Schatten des ihm geistig überlegenen Juristen.36 Erst 1916/17 änderte sich die Konstellation: Der Krieg driftete immer mehr ins Uferlose ab, und die Parteilinke reklamierte nun einen radikalen Kurswechsel hin zu einer entschiedenen Oppositionspolitik gegenüber den politischen Machthabern. Das aber war mit Ebert nicht zu machen, der nun den offenen Bruch mit seinen inner-parteilichen Widersachern riskierte. Natürlich war diese Parteispaltung im Jahr 1917 auch für ihn ein Desaster – zum einen, weil sie die emotionale Gemeinschaft des sozialdemokratischen Milieus schwer beschädigte; und weil die neue Konkurrenz von links, die sich bald Unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands (USPD) nannte, den Einfluss der MSPD auf die Arbeiterschaft empfindlich zu beschneiden drohte. Mit großer Willenskraft und taktischem Geschick gelang es ihm jedoch 1918, sich aus der Krisensituation des Vorjahres heraus und an eine Position zu kämpfen, an der er auf beinahe unglaubliche Weise zu wirken vermochte. Aus dem getreuen Diener und Spitzenbeamten der Partei wurde nun ein echter politischer Führer. Dass die Leitung der Mehrheitssozialdemokratie jetzt faktisch allein in seinen Händen lag, war dabei nur ein Faktor. Wichtiger war fast noch das beträchtliche politische Kapital, das ihm seine Führungsqualitäten für seine Arbeit einbrachten.

Überragend waren seine Nervenstärke, seine Kaltblütigkeit und die Beharrlichkeit, mit der er an Beschlüssen und Zielen festhielt. Zudem vermochte ihn nichts aus der Ruhe zu bringen; große Aufregung zeigte er trotz seines Temperaments so gut wie nie. So heftig der Gegenwind auch sein mochte, er hielt an seiner Position fest, ja schien an Widrigkeiten nur noch zu wachsen. Dass er selbst unter höchstem Druck rational und vernünftig agierte, Unvorhergesehenes kaltschnäuzig parierte, wurde 1918 zu seinem politischen Gütezeichen. Hinter seinem nüchternen Realismus und seiner unerschütterlichen Sachlichkeit stand allerdings nicht unbedingt das kluge Kalkül eines politisch besonders Weitsichtigen, sondern sogar eher ein gewisser Mangel an grandiosen prospektiven Ideen. Denn Ebert war alles andere als ein Visionär, was ihn vor der destruktiven Wirkung großartiger politischer Würfe bewahrte. Er dachte pragmatisch und in kleinen Schritten, ging gewissenhaft vor, ließ Herausforderungen an sich herankommen. Seine Politik war einfach, fair und gradlinig.

Seine Ruhe und Sachlichkeit machten ihn zum geborenen und weithin respektierten Verhandlungsführer, der zudem immer einen aufrichtigen Verständigungswillen zu erkennen gab und sich auch für kleine Erfolge und Kompromisse engagierte. »Niemals suchte er das nächste Ziel jenseits der Grenze der Erreichbarkeit.«37 Mit seinem ausgeprägten gesunden Menschenverstand war er in der Lage, komplexe Stoffe auf einfache Formeln zu bringen, und weil er alles, was er sagte, mit einer ungemeinen Festigkeit und Bestimmtheit hinzustellen wusste, konnte er auch so überzeugend auftreten. Man hielt ihn seit 1918 im politischen Berlin auch parteiübergreifend für überaus vertrauenswürdig. Das rührte hauptsächlich daher, dass er sich in seiner Eigenschaft als Vorsitzender des sogenannten Hauptausschusses im deutschen Reichstag zu einem äußerst geschickten Anführer einer Art Koalition der Mehrheitsparteien entwickelt und sich in dieser »überparteilichen« Funktion ausgezeichnet bewährt hatte. Eberts kluges Auftreten im bürgerlichen Lager, seine Trittfestigkeit, die er dort zeigte, wirkten sich weiter vorteilhaft für ihn aus. Man merkte, dass dieser Politiker kein sozialistischer Parteibonze und schon gar kein Utopist, sondern ein »Wirklichkeitsmensch« war und der entschiedenste Vertreter jener Politik des Verständigungswillens, den seine Partei seit Kriegsausbruch fortgesetzt zum Ausdruck gebracht hatte. Man sah, dass er seine Kraft aus einem echten Verantwortungsgefühl für das Schicksal des deutschen Nationalstaates schöpfte und dass es ihm ernst war, mit der Bereitschaft, politische Brücken zu anderen Parteilagern zu schlagen. Man erkannte ihn als einen Patrioten an, der dem Staat aufrichtig dienen wollte, auch wenn dies noch lange kein Volksstaat war.

Dieses außergewöhnliche vaterländische Verantwortungsbewusstsein, das bei Ebert durchaus unpathetisch daherkam, machte wachsenden Eindruck. Besonders im Herbst 1918, als Ebert sich als einer der ganz Wenigen im Berliner Politikbetrieb demonstrativ nicht von der um sich greifenden Nervosität anstecken ließ, sondern in seiner staatspolitischen Loyalität unbeirrbar blieb. Diese Überlegenheit mussten selbst die Männer des alten Regimes anerkennen. Man sah jetzt mehr und mehr in Ebert und nicht in seinem Mitparteivorsitzenden Philipp Scheidemann, der geistig viel beweglicher, rhetorisch brillanter und auch anpassungsfähiger in Erscheinung trat, den verlässlichen Führer einer Partei, die zum Erhalt des Staates unbedingt gebraucht wurde. Plötzlich galt die Ebert-SPD im Sommer 1918 als die entscheidende Stütze des wankenden Vaterlandes und nicht die sozialistische Arbeiterbewegung insgesamt. Ebert wusste natürlich, dass das alte Regime um die Gunst der Sozialdemokratie buhlte, doch er war inzwischen politisch zu klug geworden, um das jetzt skrupellos auszunutzen. »Seine große Kunst war zu warten, die Dinge sich ausreifen zu lassen und erst dann zu agieren.« Das schreibt der Bankier Max Warburg, der damals als einer der ersten Vertreter des Großbürgertums mit dem Parteiführer in intensiveren Austausch getreten war – mit dem Ergebnis, dass Warburg in Ebert »einen der wenigen staatsmännisch begabten Deutschen seiner Zeit« zu erblicken meinte.38 Selbst sein ziemlich bester Parteifreund Scheidemann musste etwas missgünstig anerkennen, dass Ebert »ein glänzender Taktiker [war], der aus der schwierigsten Lage in Partei, Parlament oder Regierung, den Ausweg wusste«.39

Kein Zweifel, im Herbst 1918 war Ebert eine politische Instanz und strahlte diese Macht auch aus. Maßgeblich dafür waren allerdings vor allem seine Solidität, seine Sorgfalt und seine Zielstrebigkeit. Seine operativen politischen Fähigkeiten erwiesen sich hingegen als begrenzt. Zündende Ideen waren von ihm weniger zu erwarten, sodass von ihm auch keine richtungsweisenden Impulse für eine Veränderung des Bestehenden ausgingen. Eberts politischer Horizont war begrenzt, und sein Blick reichte nicht sehr weit, jedenfalls nicht über die Zielvorgabe einer mehr oder weniger demokratischen Monarchie hinaus. Er setzte auf minimale Terraingewinne und war nicht willens, ganz Neues zu erproben. Ebert war ein mutiger Mann, doch die visionäre Kraft für eine große politische Initiative suchte man bei ihm vergeblich. Daher stand auch das Zukunftsmodell, an dem er sich orientierte, nicht in radikalem Widerspruch zu den bestehenden Verhältnissen. Die Demokratie, die ihm vorschwebte, sollte den bestehenden Staat auf ein breiteres Fundament von Teilhabern stellen. Ebert wollte die bestehende autokratische Autorität durch eine parlamentarisch kontrollierte ersetzen und wäre mit einer politischen Modernisierung der monarchischen Ordnung zufrieden gewesen. Natürlich immer vorausgesetzt, dass die Volksvertreter angemessen an den Regierungsentscheidungen beteiligt und die elementaren Interessen der Arbeiter insofern gewahrt würden. Er blieb überzeugt, dass eine politisch gezähmte Monarchie die besten Aussichten böte, der Volksvertretung dauerhaft eine prodemokratische Mehrheit zu sichern, während eine Republik die politischen Lager nur noch stärker polarisieren und radikalisieren würde. Die Revolution hasste Ebert vor allem deshalb so leidenschaftlich, weil er wusste, wohin eine solche Entwicklung letztlich führen würde: in die Unkontrollierbarkeit des Geschehens. Deshalb war er fixiert auf allmähliches organisches Wachstum und hielt nichts von spektakulärer Konfrontationspolitik. Der Schriftsteller Kurt Hiller sprach bissig von einem »Ebertinismus, welcher nichts Besseres« sei »als Konservativismus mit gemäßigter Arbeiterfreundlichkeit«.40 Das stimmt insofern, als Ebert eine radikale Überwindung des Bestehenden für utopischen Voluntarismus hielt. Selbst dass die Macht im Staat allein dem Volk zustand, widersprach seiner Überzeugung.

Für Ebert kam eine Burgfriedenspolitik, wie sie die Reichsregierung bei Kriegsausbruch feierlich verkündet hatte, daher wie gerufen. Es fiel ihm nicht schwer, sich mitsamt seiner lange geschmähten Arbeiterpartei in die nationale Einheitsfront einzureihen und die geforderten Loyalitätsbeweise zu erbringen. Und so kam unter seiner Führung die erhoffte Integration der Sozialdemokratie in den kaiserlichen Machtstaat derart rasch voran, dass die SPD im Lauf der Kriegsjahre zu einem festen Bestandteil des Berliner Politikbetriebs wurde und sich ab 1917 dem Establishment zugehörig fühlen durfte. Dieses Heraustreten aus der politischen Subkultur erfüllte die Parteiführung mit Stolz, ihr Machtbewusstsein aber stärkte es kaum. Im Gegenteil, sie entwickelte damals sogar deutliche Neigungen zu einer grundsätzlichen Akzeptanz des deutschen Kaiserstaats. Das ist etwa einem Leitartikel des SPD-Zentralorgans zu entnehmen, der im Frühjahr 1917 erschienen ist. Dreiviertel der deutschen Reichstagsabgeordneten seien – so hieß es da – »entschiedene Monarchisten«, sodass man »die Stärke der Monarchie in Deutschland nicht unterschätzen« solle; zumal auch »das deutsche Volk in seiner Mehrheit nicht antimonarchisch« sei. Es wolle nur »das, was in anderen Monarchien längst verwirklicht« sei, nämlich mehr demokratische Rechte. Findet die Monarchie, so der aufrichtige Rat der Sozialdemokraten an die Machthaber in Deutschland, entsprechend »kluge Ratgeber, dann kann sie sich für alle absehbare Zeit sichern und festigen«. Geradezu verheißungsvoll muss die Kernaussage des Artikels für die Herrschenden damals geklungen haben: »Sobald die Monarchie die Wünsche des Volkes erfüllt, ist aller republikanischen Agitation der Boden unter den Füßen weggezogen.« Die Frage, ob Republik oder Monarchie, hätte sich dann erledigt – »ohne eine Spur von gewaltsamem Umsturz«.41 Dieses noch etwas schüchtern artikulierte Bekenntnis nicht allein zum Kaiserreich, sondern zu seiner königlich-preußisch dominierten Staatsform hatte sich – wie wir noch sehen werden – namentlich Friedrich Ebert zu eigen gemacht. Vermutlich war er sogar Autor oder doch geistiger Urheber des Artikels.

Allen Integrationsbemühungen zum Trotz blieb seine Partei aber von einer echten Teilhabe an der politischen Zentralgewalt auch nach vier Kriegsjahren so entfernt wie eh und je. Von einem maßgeblichen Einfluss auf die Kriegspolitik der Reichsleitung konnte ebenso wenig die Rede sein. Außerdem hatte Eberts politische Selbstbindung an das Herrschaftssystem einen hohen Preis. Erstens nahm sie die Partei in die Pflicht, die nationale Einheitsfront unverändert zu unterstützen und die Großmacht Deutschland zu verteidigen. Zweitens bestärkte sie die »unabhängigen« Sozialisten in ihrem Oppositionsbestreben, Politik auf eigene Rechnung und auf Kosten der Ebert-Partei zu machen.42 Drittens schließlich beförderte sie die anhaltende Illusion, man könne den wilhelminischen Obrigkeitsstaat gleichsam von innen heraus modernisieren, ohne die Machtfrage zu stellen. Die Folgen waren: Überschätzung der Stabilität des monarchischen Herrschaftssystems bei gleichzeitiger Unterschätzung der eigenen Macht; Vertrauensseligkeit gegenüber der militärischen Kriegsführung und unerschütterliche Hoffnung auf einen für Deutschland günstigen Frieden; mangelnde politische Risikobereitschaft und verkümmerter Kampfgeist; Irritation der aktionsbereiten und veränderungswilligen Teile des Volkes; Fehlurteile bei der Einschätzung der Lage der Nation bis hin zu politischem Selbstbetrug. Auch für diese Folgen und Entwicklungen steht der Name Friedrich Ebert, für den der Burgfrieden alternativlos war und blieb – bis zum 9. November 1918.

Und warum? Weil er eine gegenkulturelle Politik einfach nicht zu denken vermochte, nicht offen war für einen Staat jenseits der Wilhelminischen Reichsmonarchie. Weil er – trotz des zunehmenden politischen Gewichts seiner Partei sowie seiner Führungspersönlichkeit – vor der SPD-Forderung nach einer parlamentarischen Republik auf volksdemokratischer Grundlage zurückschreckte. Und weil er ein entschiedener Gegner eines freiwilligen Verzichtsfriedens blieb. Deshalb stellte er auch im Oktober 1918 noch die Staatsraison über alles andere, selbst über die Programmatik der eigenen Organisation: »Wenn wir mit unserer Partei das Leck verstopfen können, an dem das deutsche Schiff zugrunde geht, dann hat die Partei ihren Zweck erfüllt, wenn sie sonst nichts erfüllt hat!«43 Kein Wunder, dass die politische Gegenleistung, die Ebert für solch einen patriotischen Opfermut einforderte, mehr als bescheiden blieb. Die Rechnung: demokratische Volksrechte für Loyalität machte er jedenfalls nicht auf, als er seine Partei Ende September 1918 überredete, sich dem Kaiserstaat als gleichsam letztes politisches Kapital zur Verfügung zu stellen, mit allem Kredit, den sie noch bei den Massen des Volkes hatte.

Diese entschiedene Befürwortung einer sozialdemokratischen Regierungsbeteiligung war eben hauptsächlich von der Sorge getrieben, das Reich werde einen weiteren Verlust an Vertrauen in seine Staatsregierung nicht verkraften. Er spürte förmlich das Schwinden der Bindekräfte, welche die deutsche Kriegsgesellschaft nur noch notdürftig zusammenhielten. In dieser Notlage sah Ebert seine Partei in der moralischen Pflicht, einen tatsächlich selbstlosen Beitrag zur Festigung der politischen Ordnung zu leisten: durch eine Art Bürgschaft für den gedeihlichen Fortgang der Regierungsgeschäfte. Dafür bedurfte es einer vollstreckenden Gewalt, die man dem Volk als vertrauenswürdig hinstellen konnte. Die Aussicht darauf hat ihm im September 1918 Prinz Max von Baden eröffnet. Deshalb hat Ebert sich ihm an die Seite gestellt. Unbeschadet der Tatsache, dass die alten Gewalten in Deutschland immer noch die entscheidenden politischen Machtstellungen innehatten und ihre Autorität im Volk längst untergraben war. Obwohl die Systemkrise seiner Partei einen enormen politischen Machtzuwachs beschert hatte, verzichtete er darauf, die daraus resultierenden Handlungschancen auszureizen. Ebert blieb Gefangener seines unbedingten Willens zum Erhalt des bestehenden Staates und fixiert auf seine Annahmen über den politischen Reifegrad des eigenen Volkes. Dem fromme vorerst nur eine – sagen wir – spezifisch deutsche Demokratie, also eine parlamentarische Regierung mit monarchischer Spitze. Auf gesicherten Tatsachen beruhte diese Einschätzung freilich nicht. Die Errichtung einer politischen Ordnung, in der alle öffentliche Macht allein auf dem Willen des souveränen Volkes ruhte, lag nur eben gänzlich außerhalb seines Horizonts und jenseits des konkreten Strebens seiner Parteiführung.

Der Bewusstseinsstand der Bevölkerung über die krisenhafte Lage ihres Landes war da trotz des offiziellen Beschweigens der Probleme realistischer. Zumal die informelle Verständigung darüber, was nun politisch notwendig sei, seit Sommer 1918 erhebliche Fortschritte gemacht hatte. Vor allem stand dem überkommenen System beim Volk kein Vertrauenskredit mehr zu Gebote. Für alternativlos hielten den systemkonformen Weg der Krisenbewältigung in der deutschen Arbeiterbewegung nur die Vorstandsmitglieder der MSPD. Das war so, weil Eberts Kollegen ihren Vorsitzenden inzwischen wie einen Häuptling verehrten. Denn ein informiertes Entscheiden war das nicht. Sie folgten ihm, weil Ebert so ein starker Charakter war, der selbst seine eigenen Skrupel und Ressentiments souverän unter Kontrolle zu halten vermochte. ›Häuptling Ebert‹ besaß die seltene Gabe, sich auch auf Situationen einstellen zu können, die er nicht verstand. So war es ihm möglich, Herr der Lage zu bleiben oder jedenfalls so zu erscheinen. Wie kein zweiter vermochte er deshalb, sich in den Führungsgremien seiner Partei durchzusetzen. Dass seine Politik vielleicht auf eine gefährliche Unterforderung des deutschen Volkes hinauslaufen könnte, das hatte Ebert nicht im Blick. Und so verlor er auch ein Gespür dafür, wie politisch die unterschwelligen Bewegungen der reichsdeutschen Gesellschaft inzwischen geworden waren.44