Читать книгу Blautopf, Kaiserstuhl und Katzenbuckel - Manuel Lauterbach - Страница 10

Schwarzwald

Alt, älter, Schwarzwald

ОглавлениеGeopunkte

IP Nationalparkzentrum Ruhestein in Seebach Besucherzentrum mit Dauerausstellung zur Geologie des Schwarzwaldes

1 Todtnauer Wasserfall im Südschwarzwald Wasserfall des Stübenbaches über eiszeitlich ausgeschürften Felsböschungen mit Anatexiten und Gneisen

2 Triberger Wasserfälle im Zentralschwarzwald Wasserfall der Gutach als einer der höchsten Wasserfälle Deutschlands mit mehreren Felsstufen aus Triberger Granit

3 Granit-Felsformationen bei Bühlertal Wiedenfelsen, Falkenfelsen und Gertelbachschlucht

4 Solfelsen bei Rickenbach Soleierförmige Granitfelsen mit Lehrpfad

5 Bergbau in Wolfach und Oberwolfach Mineralienhalde der Grube Clara in Wolfach, Bergwerk Grube Wenzel in Oberwolfach, Bergbau- und Mineralienmuseum sowie Themenpark Historischer Bergbau, Mineralien und Mathematik in Oberwolfach

6 Felsmassiv Battert bei Baden-Baden 60 m hohe Felswand aus Oberrotliegend-Sedimentgesteinen

7 Karlsruher Grat und Gottschlägtal Ausgesetzte Kammscheide aus Quarzporphyr mit Klettersteig

8 Ehemaliger Steinbruch in Teningen-Heimbach Einblick in das Deckgebirge mit Unterem und Mittlerem Buntsandstein

9 Ehemaliger Steinbruch am Schrofel bei Baiersbronn-Heselbach im Nordschwarzwald Diskordanz Granit (Grundgebirge) mit überlagerndem Buntsandstein (Deckgebirge)

10 Wutachschlucht im Südschwarzwald Schluchtensteig durch das meist tief eingeschnittene Grundgebirge (Badenweiler-Lenzkirch-Zone) und Deckgebirge (Nationaler Geotop)

11 Feldberg (1493 m NHN) im Südschwarzwald Höchster Schwarzwaldgipfel mit Feldsee und Karwand (Nationaler Geotop)

12 Titisee und Schluchsee im Südschwarzwald Eiszeitlich durch Gletscher gebildete Karseen im Südschwarzwald

13 Präger Kessel bei Todtnau Einzigartiger eiszeitlich geformter Talkessel im Zusammenflussbereich mehrerer Gletscher

Der Schwarzwald als höchstes und größtes Mittelgebirge Deutschlands ist Teil eines ehemals riesigen Gebirges, das sich von Polen bis zum Zentrum der Iberischen Halbinsel erstreckte. Bereits vor hunderten von Millionen Jahren wurde dieses sogenannte Variszische Gebirge größtenteils abgetragen. Erst seit dem Einbruch des Oberrheingrabens im frühen Tertiär hob sich der Schwarzwald als östliche Grabenschulter zusammen mit seinem „Schwestergebirge“, den Vogesen als westliches Graben-Pendant, wieder empor. Die Granite, Gneise und jüngeren Gesteine des Gebirgssockels sind Zeugen von hochkomplexen und teils sehr alten geologischen Vorgängen. Am Todtnauer Wasserfall, in der Wutachschlucht, am Karlsruher Grat oder auf dem Feldberg können deren Auswirkungen heute noch bestaunt werden.

Mit einer 150 km langen Nord-Süd-Erstreckung vom Hochrhein im Süden bis zum Kraichgau im Norden und einer Breite von 30 bis 50 km in Ost-West-Richtung bildet der überwiegend dicht bewaldete Schwarzwald das größte zusammenhängende Mittelgebirge Deutschlands. Zudem ist der Feldberg im Südschwarzwald mit einer Höhe von 1493 m NHN der höchste Gipfel Deutschlands außerhalb der Alpen. Die heutige morphologische Gestalt des Schwarzwaldes – mit seinem steilen und hohen Abbruch nach Westen zum Oberrheingraben hin und einem eher unscharfen Übergang nach Osten ins Südwestdeutsche Schichtstufenland (Exkurs 1) – repräsentiert lediglich eine der letzten Epochen der Gebirgsbildung im frühen Tertiär (vor 2,6 bis 65 Mio. Jahren). Seine Entstehungsgeschichte beginnt aber bereits viel früher im Präkambrium (Erdfrühzeit) vor fast 3 Md. Jahren und ist sehr komplex.

Über 60 m tief stürzt der Stübenach als Todtnauer Wasserfall im Südschwarzwald zu Tal. Die Steilstufe aus den ältesten Gesteinen des Schwarzwaldes – Gneise und Anatexite – ist eiszeitlich entstanden.

An einer eiszeitlich angelegten Abbruchstufe im harten Gestein des Triberger Granits konnte die Gutach noch kein ausgeglichenes Gefälle schaffen. Über mehrere stufenartige Wasserfälle (im Bild die 4. Hauptstufe) stürzt der Fluss spektakulär ins Tal. Mit insgesamt 163 m Fallhöhe gehören die Triberger Wasserfälle zu den höchsten in Deutschland.

Insgesamt gab es mehrere immer wiederkehrende Gebirgsbildungsphasen mit der Versenkung, Umwandlung und Aufschmelzung der Gesteine sowie der Hebung und Abtragung des Gebirges. Bis heute stellt die Rekonstruktion dieser Prozesse hohe Anforderungen an die forschenden Geologen. Theorien zum Ablauf der geologischen Vorgänge und deren zeitliche Einordnung mussten im Laufe der Erforschungsgeschichte immer wieder revidiert und umgeschrieben werden. Sehr vereinfachend kann man sagen, dass bereits im Präkambrium etwa vor 1 bis 3 Md. Jahren ein sehr altes Gebirge aus vulkanischen und sedimentären Gesteinen existierte. Im nachfolgenden Paläozoikum (Erdaltertum) wurden diese Gesteine tief in die Erdkruste versenkt, teils aufgeschmolzen, zu Metamorphiten (Umwandlungsgesteinen) verändert, wieder an die Erdoberfläche gehoben und teils durch erneute Versenkung nochmals aufgeschmolzen.

Anhand neuerer Altersdatierungen an geeigneten Kristallen (Zirkone) in Metamorphiten konnte das Alter der ältesten nachvollziehbaren geologischen Prozesse bestimmt werden. Demnach entstammen diese Zirkon-Minerale einer Schmelze, die bereits zwischen 2,9 und 2,5 Md. Jahren im Archaikum, dem älteren Abschnitt des Präkambriums auskristallisierte. Im Schwarzwald wurden somit Spuren der ältesten Gesteine Deutschlands nachgewiesen.

Während des Paläozoikums im Devon und Karbon vor 418 bis 299 Mio. Jahren war das heutige Gebiet des Schwarzwaldes ähnlich den heutigen Alpen Teil eines riesigen Gebirgsbogens, der sich von Polen im Osten über Böhmisches Massiv, Schwarzwald, Vogesen und Französisches Zentralmassiv bis hin zur Iberischen Halbinsel im Westen erstreckte. Dieses ehemalige Kettengebirge benannte der berühmte Geologe Eduard Süß nach dem alten Volksstamm der Varisker, die im Vogtland lebten, als Variszisches Gebirge. Im Wesentlichen entstand dieses Gebirge durch Auffaltung und andere geologische Prozesse während der Kollision des ehemals existierenden Südkontinents Gondwana (heute: Afrika, Südamerika, Australien, Antarktis) mit dem Nordkontinent Laurussia (heute: Europa, Nordamerika, Asien). Der Schwarzwald und die von Geologen bezeichnete Böhmische Masse (Bayerischer und Böhmischer Wald sowie Oberpfälzer Wald) stellen Relikte dieses großen und weitgehend abgetragenen Gebirges dar. Der Abschnitt zwischen diesen beiden Mittelgebirgseinheiten wird als Moldanubische Zone bezeichnet. Dieser Name leitet sich von den lateinischen Namen der beiden bedeutenden Flüsse Moldau (Moldava) und Donau (Danuvius) ab. Die süddeutschen Landschaften innerhalb dieser Zone werden oberflächennah im Gegensatz zum Schwarzwald und der Böhmischen Masse aus viel jüngeren Schichten aufgebaut. Schon früh wurde vermutet, dass Abschnitte des ehemals zusammenhängenden Gebirges in diesem Bereich in große Tiefen versenkt wurden. Mit mehreren Tiefbohrungen, beispielsweise im Alpenvorland, konnte dies tatsächlich bestätigt werden. Ganz im Norden des Schwarzwaldes befindet sich bei Baden-Baden ein schmaler Gebirgsteil, der landschaftlich zwar ebenfalls dem Schwarzwald zugerechnet wird, aber geologisch gesehen einem weiter nördlich liegenden Gebirge angehört. Diese sogenannte Saxothuringische Zone entstand auch während der variszischen Gebirgsbildung und erstreckte sich ehemals von den Sudeten, über das Erzgebirge, den Thüringerwald, den Spessart und den Odenwald bis hin zu den Nordvogesen.

Noch während der variszischen Gebirgsbildung drangen im Karbon (vor 358 bis 299 Mio. Jahren) neue Magmen in die bereits existierenden Metamorphite ein und kristallisierten als Granite beziehungsweise granitähnliche Gesteine, sogenannte Granitoide, aus. Gleichzeitig kam es in anderen Gebirgsbereichen zu größeren Absenkungen, in denen sich mächtige Sedimentschichten durch Fluss- und Meeresablagerungen anhäufen konnten. Das gesamte alte Gebirge – das kristalline Grundgebirge – wurde über hunderte von Millionen Jahre durch Absenkung und Erosion immer weiter eingeebnet. Ab dem Perm vor 299 Mio. Jahren und während des gesamten Mesozoikums (Erdmittelalter; vor 252 bis 65 Mio. Jahren) lagerten sich flächenhaft marine und festländische Schichten über dem versenkten Grundgebirge ab. Diese Art von Abdeckung des Grundgebirges durch jüngere Sedimentgesteinsschichten wird Deckgebirge genannt.

Während des Känozoikums (Erdneuzeit; vor 65 Mio. Jahren bis heute) hob sich vor allem im Tertiär zwischen dem Oberrheingraben im Westen und einer Linie etwa entlang der Flussläufe von Nagold, unterer Neckar, obere Wutach im Osten ein Bereich der Erdkruste mitsamt Grund- und Deckgebirge wieder heraus. Dabei war die Hebung im Süden etwas größer als im Norden und der Schwarzwald wurde somit als eigenständiges Gebirge definiert. Zunächst war das Gebirge wohl noch ein stattliches Hochgebirge. Mit weitgehender Abtragung seiner Kappe aus Deckschichten wurde es im Laufe der Jahrmillionen schließlich zum Mittelgebirge degradiert. Entlang der Nord-Süd verlaufenden Scheitellinie sind die Kristallingesteine des alten Grundgebirges aufgrund der Erosionsprozesse wieder freigelegt.

Im beginnenden Eiszeitalter vor 2,6 Mio. Jahren, dem Pleistozän, war der Schwarzwald als einziges deutsches Mittelgebirge über weite Flächen vergletschert. Die eiszeitlichen Prozesse veränderten die Landschaftsmorphologie nachhaltig, sodass das Gebirge eine subalpine Insel nördlich der Alpen darstellte. Der glaziale Formenschatz mit Endmoränenwällen, Toteislöchern und Karseen zeugt heute noch von diesen Prozessen.

Im Südschwarzwald kommen neben den Gneisen die für den Schwarzwald typischen Anatexite (oder oft synonym gebraucht: Migmatite) vor. Beim Aufstieg und der Platznahme einer zähflüssig-heißen Granitschmelze nahe der Erdoberfläche kristallisierten Minerale wie Quarz, Feldspat und Glimmer während der Abkühlung regellos aus. Werden solche Granite oder auch Sedimentgesteine im Zuge weiterer Gebirgsbildungsvorgänge wieder tief versenkt, entstehen bei zunehmenden Druck- und Temperaturbedingungen Gesteine mit einer gebänderten Struktur. Das umgewandelte Metamorphitgestein mit den eingeregelten Mineralen bezeichnet man als Gneis. Wird das Gneisgestein im Zuge weiterer Gebirgsbildungsprozesse noch tiefer versenkt, kommt es in Verbindung mit hohen Druck- und Temperaturverhältnissen zu einer erneuten partiellen oder fast vollständigen Aufschmelzung. Der dabei ablaufende Prozess wird Anatexis und die neuen Gesteinsprodukte Anatexite genannt. Wurden die Anatexite der einstigen Gneise nur partiell aufgeschmolzen, nennt man sie Metatexite. Diese besitzen oft aufgrund ihres Aufschmelzungsgrades und der Einregelung bestimmter Minerale ein schlieren- oder streifenartiges Aussehen. Einer der spektakulärsten Orte, Metatexite zu bewundern, ist sicherlich der Todtnauer Wasserfall zwischen Todtnau und Aftersteg. Hier stürzt der Stübenbach über eine insgesamt 60 m hohe Stufe aus harten und frisch poliert wirkenden Metatexiten in die Tiefe. Dabei ist die glattgeschliffene Oberfläche Folge der Ausschürfung eines eiszeitlichen Hanggletschers.

Metatexit am Fuß des Todtnauer Wasserfall bei Todtnau, Südschwarzwald: Bei teilweiser Aufschmelzung von ehemaligen Gneisen entstehen Metatexite, die ein streifen- bis schlierenförmiges Aussehen besitzen.

In Hanglage bildeten sich aus einer ursprünglich zusammenhängenden Granitmasse im Zuge der Verwitterung zunächst Klippen. Während des feuchtwarmen Klimas im Tertiär wurden die Klüfte immer mehr aufgeweitet, bis schließlich nur noch runde Steinkerne übrigblieben. Da diese an Wollsäcke erinnern, nennt man diese Verwitterungsform Wollsackverwitterung. Im Bild der 230 t schwere Solfelsen aus Albtal-Granit bei Rickenbach im Südschwarzwald.

Die später in das alte Gebirge eingedrungenen Granite im Nord-, Zentral- und Südschwarzwald wurden nach ihrem regionalen Vorkommen mit lokalen Namen belegt. Der Triberger Granit als das größte zusammenhängende Granitmassiv des Schwarzwaldes ist sicherlich einer der bekanntesten Granitvorkommen. Denn an einer steilen, ebenfalls eiszeitlich gebildeten Abbruchstufe stürzt die Gutach bei Triberg spektakulär über mehrere harte Stufen aus Triberger Granit ins Tal und bildet so die berühmten Triberger Wasserfälle. Mit insgesamt 163 m Fallhöhe gehören sie zu den höchsten Wasserfällen Deutschlands.

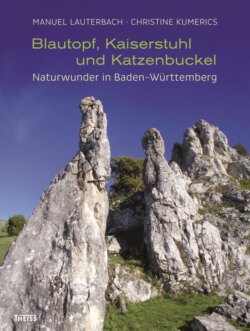

Im Nordschwarzwald zählt die Bühlerhöhe mit ihren markanten Felsformationen aus Bühlertal-Granit zu den geologisch interessanten Highlights dieser Region. Der 80 m hohe Falkenfelsen, die malerischen Wiedenfelsen und die wildromantische Gertelbachschlucht zeigen höchst künstlerische Formen in den zerklüfteten Granitmassiven des Bühlertal-Granits.

Bei Rickenbach im Südschwarzwald stellt der Solfelsen die typische Wollsackverwitterung im Albtal-Granit par excellence dar. Durch Druckentlastung und Abkühlung entstanden in der ausgehärteten Gesteinsschmelze tiefe Risse und Klüfte. In exponierten Lagen blieben Granitklippen und ausgesetzte Felsformationen als Härtlinge stehen. Im Tertiär verwitterte das Gestein durch subtropisches feuchtes Klima weiter. Übrig blieben schließlich nur noch runde Steinkerne, die das Aussehen von Wollsäcken besitzen. Ähnliche Felsformationen, Klippen und Schluchten in den Granitgebieten des Schwarzwaldes gibt es zu hunderten, die aus Platzgründen leider unerwähnt bleiben müssen.

In zwei Gebieten des Schwarzwaldes existieren zwischen den Granit- und Gneiskomplexen auch alte Sedimentgesteine des Paläozoikums. Die Badenweiler-Lenzkirch-Zone im Südschwarzwald ist ein schmales Band mit einer durchschnittlichen Ausdehnung von nur 3 km in Ost-West-Richtung. Hier findet man zum einen enggeschuppt Streifen aus gering metamorph überprägten devonischen und karbonischen Sedimentgesteinen und zum anderen auch Vulkanite und Sedimentgesteine. Im Osten und Westen wurde dieses schmale Band paläozoischer Gesteine – wie sollte es im Schwarzwald anders sein – wieder von jüngeren Graniten, den spätvariszischen Graniten der Bärhalde, des Schluchsees, des Ursees und dem Granit von Münsterhalden durchschlagen. Nordöstlich von Waldkirch liegt das zweite Gebiet mit paläozoischen Gesteinen, die kleine Zinken-Elmen-Zone.

In der Spätphase der variszischen Granitintrusionen drangen heiße wässrige und erzhaltige Lösungen in Klüfte und Spalten ein. Es entstanden Vererzungen aus Silber, Blei, Zink, Kobalt, Nickel, Wismut, Silber und auch Uran. Auf diese Gangfüllungen gründet sich der seit Römerzeiten betriebene jahrhundertelange Bergbau im Schwarzwald, der bis auf den noch aktiven Tagebau der Grube Clara bei Wolfach aus wirtschaftlichen Gründen mittlerweile aufgegeben wurde. Neben den Erzen bildeten sich auch mehrere hundert verschiedene Minerale in schönen Kristallstufen aus, die in zahlreichen Mineralienmuseen im Schwarzwald zu bewundern sind. Zwischenzeitlich wurden mehr als ein Dutzend der alten Stollen und Bergwerke aufgrund des großen öffentlichen Interesses wieder als Besucherbergwerke zugänglich gemacht. Im Wolfacher Bergbaurevier beispielsweise kann die Grube Wenzel, in der bis ins 19. Jahrhundert Silbererze in Fluss- und Schwerspatgängen abgebaut wurden, befahren werden. Auf der Mineralienhalde der Grube Clara können Mineraliensammler ungefährdet ihrem Hobby nachgehen. Im benachbarten Bergbau- und Mineralienmuseum Oberwolfach ist ein Großteil der über 375 verschiedenen in der Grube Clara gefundenen Mineralarten, die die Grube weltweit bekannt machten, zu bestaunen. Aber auch die vielen anderen Besucherbergwerke von Pforzheim, über Neubulach, Freudenstadt, das Münstertal und am Schauinsland bis zum Hochrhein sind einen Besuch wert.

An vielen Orten im Schwarzwald sind alte stillgelegte Bergwerke zu Besucherbergwerken ausgebaut. Im Wolfacher Bergbaurevier ist es möglich, die Grube Wenzel, in der bis ins 19. Jahrhundert Silbererze in Fluss- und Schwerspatgängen abgebaut wurden, im Rahmen von Führungen zu befahren. Im Bild: Historische Laufkarre in einem Querschlag.

Bei Wolfach drangen in der Spätphase der Gesteinsbildung wässrig-heiße und teils erzhaltige Lösungen in Klüfte und Spalten ein. Aus der Grube Clara stammt dieser einzigartige Fluorit-Kristall, der auf einem „Kristallrasen“ aus Quarz wachsen konnte. Ausgestellt ist er im Bergbau- und Mineralienmuseum Oberwolfach.

Über den Karlsruher Grat bei Ottenhöfen führt der einzige Klettersteig des Schwarzwaldes. Die Felsen der Gratschneide bestehen aus Quarzporphyr. Dieses witterungsbeständige Gestein ist erst lange nach der Erkaltung des Granits in eine breite Spalte eingedrungen.

Nicht weit vom Karlsruher Grat entfernt stürzt der Gottschlägbach in einer engen Schlucht über harte Gesteinsstufen im Quarzporphyr in Richtung Oberrheingraben. Den schönsten Abschnitt stellen die Edelfrauengrab-Wasserfälle im unteren Gottschlägtal dar.

Im Murgtal ist im Steinbruch „Am Schrofel“ bei Baiersbronn-Heselbach die Grenze von Grundgebirge zu Deckgebirge messerscharf aufgeschlossen. Das Grundgebirge aus Gang-Graniten und Gneisen wurde zunächst bis auf eine Fastebene erodiert. Darauf lagerten sich Sande ab, die später zu den Sandsteinschichten des Buntsandsteins verfestigt wurden.

Am Ende der variszischen Gebirgsbildung entstand im Oberkarbon die Senke von Baden-Baden. Dort lagerten sich die Sedimente der nächsten geologischen Zeiteinheit, dem Perm (vor 299 bis 252 Mio. Jahren), ab. Die Sedimente aus der permischen Rotliegendund Zechsteinzeit wurden bereichsweise durch silikatreiches Grundwasser zementiert. Durch diese Verkieselung verhärteten die Gesteine und trotzten der Erosion, sodass sie teilweise heute noch erhalten geblieben sind. Das Felsmassiv des Batterts bei Baden-Baden mit 60 m hohen fast senkrecht geneigten Felswänden aus verkieselten Konglomeraten und Brekzien des Oberrotliegenden ist hierfür ein eindrucksvolles Beispiel. Der alte Abtragungsschutt des Schwarzwaldes aus gerundeten Kiesen oder mehr eckigen Bruchstücken in einer feinkörnigen Grundmasse aus Ton und Sand hatte sich in der Senke angehäuft und wurde durch die Zementierung zu einem neuen Gestein „verbacken“.

Im Westen des Schwarzwaldes sind im Bereich der Vorberg-Zone jüngere Gesteine des Deckgebirges während der Hebungs- und Senkungsbewegungen von Schwarzwald beziehungsweise Oberrheingraben hängengeblieben. Bei Teningen-Heimbach offenbaren die alten Steinbrüche Einblicke in die Abfolgen des Unteren und Mittleren Buntsandsteins.

Granit- und Gneisblöcke in der oberen Wutachschlucht: In der 35 km langen und mancherorts dramatisch schönen Schlucht kann man nach und nach das Grundgebirge der Badenweiler-Lenzkirch-Zone und des Südschwarzwaldes sowie das Deckgebirge durchwandern.

Ebenfalls in der Rotliegendzeit kam es infolge tektonischer Bewegungen in Mitteleuropa zu einer verstärkten vulkanischen Aktivität. Auch in der Nähe des späteren Oberrheingrabens wurden im westlichen Schwarzwald Vulkangesteine in Form von Lavaströmen und -decken, Tuffen und Schlotfüllungen gefördert. Von der Mineralzusammensetzung her handelt es sich meist um quarzreiche Quarzporphyre, heute von Geologen als Rhyolithe angesprochen.

Im Gottschläggebiet entstand durch eine gewaltige Spalteneruption eine wild zerklüftete und schroffe Felslandschaft, die sich von den umliegenden abgerundeten und kuppigen Granitgebieten deutlich abhebt. Entlang der ausgesetzten Gratschneide auf dem Kamm wurde die als „Karlsruher Grat“ bekannte einzige Klettersteigroute des Schwarzwaldes eingerichtet. In unmittelbarer Nachbarschaft hat sich der Gottschlägbach in einer engen Schlucht tief in den Quarzporphyr eingegraben und stürzt im unteren Schluchtabschnitt mit mehreren Wasserfällen über harte Felsstufen ins Tal.

Nach einer Zeit der intensiven Abtragung des gesamten Schwarzwaldes zu einer Fastebene wurden in der Trias (vor 252 bis 201 Mio. Jahren) und im Jura (vor 201 bis 145 Mio. Jahren) neue mächtige Schichten auf dem übriggebliebenen Grundgebirge abgelagert. Im Zuge der Kontinentalkollision zwischen der Afrikanischen und der Europäischen Platte wurden altangelegte Strukturen durch Brüche und Störungen wiederbelebt. Ab dem Eozän (vor 56,0 bis 33,9 Mio. Jahren) im frühen Tertiär hob sich der Sockel des Schwarzwaldes mehr und mehr und das heutige Gebirge mit seinen heutigen Abgrenzungen wurde herausmodelliert. Durch die Hebung, die im Pliozän (vor 5,3 bis 2,6 Mio. Jahren), im jüngsten Tertiär, nochmals kräftig einsetzte, und der damit verbundenen intensiven Abtragung der jüngeren Schichten wurde die einst mächtige Überdeckung des Deckgebirges wieder großenteils entfernt. Die Kristallingesteine des Grundgebirges liegen in weiten Bereichen wieder frei an der Erdoberfläche. Nur in Richtung Osten und Norden ist das Grundgebirge durch das Deckgebirge aus Buntsandstein und Muschelkalk überlagert. Noch jüngere Schichten findet man dort nicht mehr vor. Auch im Westen im Bereich der Randverwerfung zum Oberrheingraben blieben zwischen dem gehobenen Schwarzwald und dem abgesenkten Oberrheingraben quasi eingeklemmte Gebirgsschollen hängen. Diese besonders zwischen Offenburg und Freiburg i. Br. ausgeprägte Zone wird als Vorberg-Zone bezeichnet. Bei Teningen-Heimbach wurden in der Vorberg-Zone alte Steinbrüche angelegt, in denen bis zu 40 m hohe Felsböschungen einen Einblick in die Schichten des Unteren und Mittleren Buntsandsteins (Exkurs 2) gewähren. Im ehemaligen Steinbruch am Schrofel westlich von Baiersbronn-Heselbach im Murgtal ist der Kontakt zwischen Grund- und Deckgebirge bilderbuchartig aufgeschlossen. Der hier als Forbach-Granit bezeichnete Granit des Grundgebirges, in dem in der Spätphase des Magmatismus noch mehrere vertikale Gänge eindrangen, wurde im frühen Mesozoikum durch Erosion wie mit dem Messer horizontal abgeschnitten. Direkt über dieser sogenannten Diskordanz lagern dickgebankte Sandsteine aus dem Unteren Buntsandstein des Deckgebirges. Im Südschwarzwald dagegen sind kaum noch Buntsandsteinschichten vorhanden, da der Südteil des Schwarzwaldes infolge stärkerer Hebung bereits deutlicher abgetragen wurde.

Für deutsche Mittelgebirge einmalig stießen bei Präg während der letzten Eiszeit sechs Gletscher aufeinander. Der dadurch entstandene glaziale Formenschatz dieses Gletscherkessels ist mannigfaltig. Moränenwälle und -hügel (in der Bildmitte) sind durch Schuttanhäufung im Zuge der Gletscherbewegung entstanden. Durch Frostsprengung an den Felsen der Hänge bildeten sich, wie im Bildhintergrund zwischen den Bäumen erkennbar, ausgedehnte Blockhalden.

Vom höchsten Gebirgsmassiv des Schwarzwaldes aus, dem Feldbergmassiv (1493 m NHN) im Bildhintergrund, floss der Feldberggletscher während der Eiszeiten durch das Seebachtal und schürfte dabei eine breite Gletschermulde im harten Granit aus. Auf über 800 m Höhe staute sich durch eine das Tal verschließende Endmoräne großflächig Wasser an. Es handelt sich um den heute bei Einheimischen und Touristen gleichermaßen äußerst beliebten Titisee.

Zu den eindrucksvollsten Wanderungen im Schwarzwald gehört die Durchquerung der 35 km langen und stark eingetieften Wutachschlucht. Nach und nach durchwandert man entlang des Schluchtensteigs flussabwärts zunächst bei Lenzkirch die Badenweiler-Lenzkirch-Zone des Grundgebirges, danach das Granitgebiet des Südschwarzwaldes und schließlich das Deckgebirge. Im Übergangsbereich zu den Oberen Gäuen (Exkurs 3) östlich des Schwarzwaldes passiert man in der Wutachschlucht nacheinander zahlreiche geologische Aufschlüsse aus Sedimentgestein, Granit, Gneis, Quarzporphyr und den Deckgebirgsschichten wie Buntsandstein, Muschelkalk, Gipsgestein des Keupers sowie Jurakalke.

Aufgrund seiner Höhe von bis zu 1400 m NHN waren der Südschwarzwald und der südliche Zentralschwarzwald im Pleistozän, mindestens während der Riß- und Würm-Eiszeit, den beiden letzten Eiszeiten, wie kein anderes deutsches Mittelgebirge mit größeren Gletschern bedeckt. Im Feldberg-Gebiet existierte zeitweise ein großer Eisschild, von dem aus Einzelgletscher in mehrere Richtungen in die tieferen Täler vordrangen. Im Zentrum der Gletscher mit der größten Eisüberdeckung wurden die Felswände übersteilt und der felsige Untergrund so tief ausgehobelt, dass hieraus ein amphitheaterförmiger Kessel entstand – ein sogenanntes Kar. Die talwärtige Schwelle lag wie eine Barriere vor dem bergwärts liegenden Kar. Nach der Eiszeit konnte das angesammelte Wasser der Bäche nicht mehr abfließen und es bildeten sich Seen. Der Titisee und der Schluchsee sind solche eiszeitlich entstandenen Karseen, auch wenn der Schluchsee heute künstlich noch 30 m höher aufgestaut wird. Auch im Nordschwarzwald gibt es mit dem weithin bekannten Mummelsee und vielen weiteren kleinen und eher unbekannten Seen ebenfalls Karseen, die oft als die dunklen Augen des Schwarzwaldes bezeichnet werden. Die Karseen Wildsee, Buhlbachsee und Huzenbacher See am Kamm des Nordschwarzwaldes liegen innerhalb des erst 2014 eingerichteten Nationalparks Schwarzwald – dem ersten und einzigen Nationalpark Baden-Württembergs. Unweit des Wildsees befindet sich am Ruhestein auch das Nationalparkzentrum mit Informationen, auch über die Entstehungsgeschichte des Schwarzwaldes.

Der Schauinsland (1284 m NHN) ist immer ein lohnenswertes Ausflugsziel. Auf dem Gipfel des Freiburger Hausberges bietet sich ein fantastischer Rundblick über Südschwarzwald, Oberrheingraben und Vogesen bis hin zum Schweizer Jura und dem Alpenhauptkamm.

Bei Präg in der Nähe von Todtnau im Südschwarzwald entstand im Zusammenflussbereich mehrerer Talgletscher ein einzigartiger eiszeitlich geformter Talkessel. Durch das sternförmige Zusammentreffen von sechs durch die Gletschertätigkeit ausgeschürften Tälern in dem Präger Kessel entstand eine der großartigsten Landschaftsbilder des Hochschwarzwaldes.

Bis heute wird der Schwarzwald wie schon einige Male zuvor in seiner Milliarden Jahre langen Erdgeschichte herausgehoben. Doch Abtragung und Erosion gehen mit der Hebung einher, sodass das Mittelgebirge – bis zum Einsetzen neuer geologischer Prozesse – seine Höhe halten wird.

Exkurs 1: Südwestdeutsches Schichtstufenland

Die Südwestdeutsche Schichtstufenlandschaft erstreckt sich vom Main bis zum Südrand der Schwäbischen Alb und vom Rheingraben bis zum Ostrand der Fränkischen Alb. Im Zuge der Alpenentstehung im jüngeren Tertiär und der damit verbundenen Heraushebung von Schwarzwald und Odenwald wurde das gesamte im Erdmittelalter abgelagerte Schichtpaket vom Buntsandstein bis zum Weißjura gering nach Südosten verkippt. Hieraus entstand im Laufe der Jahrmillionen durch Erosionsprozesse eine typische Schichtstufenlandschaft. Die harten widerstandsfähigen Schichten aus Buntsandstein, Muschelkalk, Sandsteinkeuper und Weißjura formen die vier Hauptstufen, während die weicheren Schichten mit Unterkeuper, Gipskeuper, Schwarz- und Braunjura Verebnungsflächen bilden. Durch die Verkippung nach Südosten sind im Nordwesten die ältesten Gesteine (Buntsandstein) des Schichtstufenlandes und im Südosten die jüngeren Gesteine (Weißjura) zu finden.

Landschaftlich gehören zum Südwestdeutschen Schichtstufenland von Nordwest nach Südost die Buntsandsteinschichten des Odenwaldes und Schwarzwaldes, die Muschelkalkschichten und der Unterkeuper der Gäulandschaften, der Mittel- und Oberkeuper des Keuperberglandes, der Schwarzjura des Albvorlandes sowie der Braun- und Weißjura des Albtraufs. Südöstlich des Albtraufs als letzte und jüngste Schichtstufe schließen sich die flacheinfallenden Tafeln von Schwäbischer und Fränkischer Alb an, die jenseits der Donau unter den jüngeren Schichten des Albvorlands abtauchen.