Читать книгу Der Kronprinz des Selbstvertrauens - Markus Meisl - Страница 4

2.Kapitel

ОглавлениеVormittag. Fünfzehn Grad im Schatten, siebenunddreißig und mehr unter den Miniröcken. Ventilatoren surren, bemühen sich fleißig, das Fieber zu kühlen. Verkaufslage angespannt, die Chinesen auf dem Vormarsch.

Auch Fräulein Blau trägt einen Rock und bewegt sich charmant wie immer, ganz der Sache ergeben. Ihre weiche, tief schwingende Stimme paart sich höchst interessant mit femininen Attributen.

„HERR MEISL, VERGESSEN SIE NICHT: MINDESTENS ZWEI LITER WASSER AM TAG ZU TRINKEN. DAS IST WICHTIG FÜR DEN ORGANISMUS.“

Der kollegiale Beistand macht den Unterschied. Alles für den Organismus, den Orgasmus; ich schenke sofort Wasser in meinen Becher, aus einem hellen Krug, und trinke, trinke ... da fällt mir ein ...

„ACH JA, FRAU BLAU, ...

WAS SUCHT EIN DOLLER PENNIS IM GEFRIERSCHRANK?“

Sie hebt ihre Brauen und erstarrt, meine Frage kommt überraschend, kommt hart. Doch in ihrem Gesicht treffen sich Neugier und Entrüstung, wie zwei, die es wollen.

Ich lasse sie raten, ein, zwei Mal, doch sie weiß es nicht.

„EWIGE JUGEND.“

Und sie setzt eine Verblüffung auf, wie Grießbrei, zu lang gekocht.

Da kommt mein Chef um die Ecke und wirft mir einen Stoß von Akten auf den Tisch.

„HIER MEISL, DAS MATERIAL ÜBER DIE NEUE TOILETTE! DURCHSEHEN UND BEWERTEN, ICH BRAUCH DIE DATEN BIS MORGEN!“

Er bleibt nur wenige Sekunden im Bild, mein Chef, mit seinem schnellen Gang und den von steter Arbeit gespannten Vorwärtsdrang; aber schon habe ich mich wieder an meinen Platz gesetzt und tippe am Computer, Anbote, Preise, Lieferzeiten; natürlich, bis morgen, es ist wie Sauerstoff in offene Glut, Lodern der Flammen, fünf Anschläge in der Sekunde, denn Zeit ist Geld, aber eben nur so lange der Zustrom hält; und das Feuer erschlafft.

Allmählich lasse ich meine Hände sinken, mein Blick schwenkt nach innen; ich starre ohne Ziel, doch seelenruhig ins Dunkel. So passiert es in letzter Zeit öfter, daß Gestalten vor mir erschienen, besonders zu Mittag, wenn Müdigkeit und Wärme mich umgarnen. Es ist wie ein kurzes Aufflammen von Gesichtern, die gleich wieder verschwinden. Ich frage mich, was sie bedeuten, ich frage mich, woher sie wohl kommen. Also, auch hier, alles beim Alten.

*

Einmal im Monat besuche ich meine Eltern. Es ist wichtig die familiären Bande zu pflegen und die Wurzel zu gießen.

Ich öffne das Tor eines kleinen Häuschens mit Garten. Am Aufgang stehen Pflanzen, schimmert die Glocke aus Messing und selten dauert es lange; die Tür geht auf und mein Vater erscheint. Er ist ein stattlicher Mann mit gepflegtem Vollbart, blauen Augen und markanter Stirn, das Haar, verweht vom Winde der Zeit. Er begrüßt mich wie ein strahlender Jungmann, denn er freut sich, wenn die Kinder kommen.

Ich betrete den Vorraum; überall atmet der Duft meiner Kindheit und Jugend, wenn auch schon etwas nostalgisch.

Meine Mutter werkt in der Küche. Sie ist eine kleine, athletische Frau, mit vollem Haar und Brille und immer geschäftig. Putzt sie nicht den Boden, entstaubt sie die Schränke. Wäscht sie nicht die Wäsche, so poliert sie die Gabeln. Und abends vor dem Fernseher, da schwingt sie ihr Bügeleisen. So hat die Natur entschieden: vom Vater die Frisur, von der Mutter den geschliffenen Blick.

Ich betrete die Küche, sie erkennt mich freudig. Und dann diese Geste wie aus Erwartung und sanftem Fordern: na, ein Küßchen? Und während sie unablässig den Kochtopf schruppt und mir die Wange bietet, erfüllt sich der Wunsch.

Auch im Garten ist viel los. Mein Bruder und meine Schwester arbeiten ruhig und mit beständiger Absicht; denn bald, so heißt es, kommt der Winter. Mehrjährige und spätblühende Pflanzen sind wegen des Frostes gefährdet; das muß rechtzeitig ins Haus, es muß der Garten winterfest gemacht werden. Meine Schwester steht im Gemüsebeet und entfernt die Plastikfolie, dazu die Befestigungspflöcke. Die gesamte Ernte ist bereits eingebracht, die Zierpflanzen im Eimer. Allein zwei Rosensträucher blühen noch, in Gesellschaft blauer Zierkugeln. Mutter verwendet sie jedes Jahr als Gartenschmuck, wie zwei letzte Standposten, bevor das große Frieren kommt.

Meinem Bruder fällt eine andere, jedoch nicht mindere Aufgabe zu. Er fährt mit der Schiebetruhe und holt die Zwerge ab; vorsichtig befreit er sie von Staub und Blättern, behutsam legt er sie in die Truhe. Sie sollen ins Haus, bevor der Winter einbricht und die Mützen zuschneit. Auch ein Zwerg hat Gefühle ...

Die nächste Arbeit betrifft das Obst, Äpfel und Birnen. Der Großteil wurde schon geerntet, lange schon zu Mus und Marmelade verkocht. Doch zwei, drei Äpfel, eine wackere Gesellschaft, hängen noch dreist in den Kronen. Sie verhöhnen den Frost.

Aber das ist nicht das einzige. Seit dem Sommer arbeitet Vater an einer neuen Gartenhütte, eine größere und schönere soll es werden, als die alte, mit eigenem Gesellschaftsraum, Vordach und Holzkohlegriller. Und eine Sitzecke und ein Tisch soll rein, auch eine Petroleumlampe und bunte Vorhänge, sowie ein Kanonenofen für kühle Abende.

Vorerst steht das Gerüst, samt dem Fundament. Auch das Dach ist schon gedeckt.

Aber noch ist manches zu tun und ich komme zum Zug. Gekleidet in eine blaue Arbeitsmontur und mit dem Werkzeugkoffer in der Hand marschiere ich auf, Vater wartet vor den Planken und Brettern der Baustelle. Er unterzieht die Hütte einem prüfendem Blick, weiß dann aber, wo wir fortfahren müssen. Da das Gerüst bereits steht, sind die Wände an der Reihe. Und er zeigt mir einen Trick, wie die Maserung eines Brettes zu verwenden ist, wie man eine Aussparung sägt, wie man richtig mißt, wie man das Stemmeisen führt, ohne sich selbst zu verletzten.

Da kommt Mutter mit nagelneuen Arbeitshandschuhen. Sie gibt sie uns, zur Schonung der Hände. Denn Finger – man hat nur zehn. Vater dankt ihr für den Hinweis und er gibt mir das Paar.

Inzwischen hat mein Bruder alle Gartenzwerge ins Winterquartier übersiedelt. Auch meine Schwester hat gute Arbeit geleistet: die blauen Zierkugeln sind weg, an ihrer Stelle bleiben die Holzstümpfe und die bloße Erde, müde vom Jahr, von aller Vegetation und Wachstumsarbeit. Nur die Rosen bleiben. Bis zum ersten Schneefall.

Da zeigt mir Vater, wie man Bretter richtig anlegt: es ist wichtig, sie ganz aneinander zu pressen, damit der Wind nicht durch bläst. Denn etwas nachtrocknen und schwinden tun sie ohnehin, und das macht sich bemerkbar, auch bei guter Dämmung. So ist es immer gut, die Lage zu kennen, vorauszubauen, zu planen, denn einmal mehr zu überlegen ist, bei Erwägung aller Gefahren niemals Verschwendung: die Kälte.

Endlich ist Mittag.

Meine Geschwister und ich treffen uns am Brunnentrog zum Händewaschen - die Meisl-Kinder vereint. Damit sich einer waschen kann, muß ein anderer die Pumpe leihern und umgekehrt. Auch gibt es für alle ein Stück Seife, so hart wie ein Knochen. Das Handtuch ist frisch, doch so groß wie ein Kalenderblatt. Bruder geht nach dem Vater, meine Schwester nach Mutter. Er: attraktive Augen, volle Sehkraft, der Haarschopf beim Teufel. Sie: außergewöhnliches Haar, pflegeleicht, die Brille: so schwer wie Aschenbecher. Und ich: na ja, ...

Und immer wieder ersteht dabei vor mir ein hehres und doch so fernes Bild; es scheint wie aus einem Traum, umkränzt von seligem Nebel: Der wahre Meisl - umwerfende Augen, mit der Sehstärke des Adlers und Haar, phantastisch, von außerordentlicher Wuchskraft und Geschmeidigkeit, daß die Bürsten nur so Schlange stehen. Bürsten in allen Größen und Formen. Werkstoffen und Farben. Für immer ...

Da kommt Mutter mit vier Töpfen und den Tellern; ein Wunder, wie sie das alles tragen kann, sie hält es, sie balanciert es, und sie stellt es auf den Eßtisch. Noch trocknen wir uns die Hände, kommen dann aber an den Tisch: Mittagessen im Freien.

Mutter verteilt die Teller und erklärt die Reihenfolge der Speisen. Es sind mehrere Gänge, Gemüse und Fleisch, Pikantes und Riskantes, vier Stunden Arbeit mit aufgescheuerten Knöcheln; und sie warnt uns: wenn es irgendjemandem nicht schmecken sollte, dann ... ja dann!

Jeder nimmt sich vom ersten Gang, Suppe mit feinem Sahnedekor.

Und alle beginnen zu essen, schweigend, mit tastenden Gaumen.

Schließlich ist es Vater, der absetzt und das Schweigen bricht.

„ALSO, MEINE LIEBE ... GANZ AUSGEZEICHNET! IM RESTAURANT HÄTTE ES NICHT BESSER SEIN KÖNNEN!“

Und er drückt Mutter einen Kuß auf die Wange.

Das war richtig.

Vater beginnt wie beiläufig, in lockerem Ton zu erzählen; er kann überhaupt gut erzählen, besonders von seinen Reisetagen, als er beruflich auf Südseeinseln unterwegs war und gut verdiente; und das besonders bei fortgeschrittener Stunde und einem Gläschen Wein; vorläufig aber gibt es nur Quellwasser und normale Gespräche.

Mutter empfiehlt zum Fleisch die Soße, denn ohne: da schmeckt`s nur halb so gut.

Schwester und Bruder nicken.

Und? Was gibt es Neues? Will Vater von uns wissen.

Erst Zögern. Dann antworten wir, alle drei.

Ja, hmm, gut ...jaa, hm, nja ... hoom, ...

Um einfach zu bleiben.

Nach einer Weile: Sonst noch was?

Schließlich, nachdem ich den größten Kartoffel meines Tellers zerteilt habe:

Also, ich habe mich diese Woche für einen Kurs angemeldet!

Da heben meine Eltern die Brauen, bei so viel Information auf einmal. Einen Kurs? Ja? Erzähl doch! Laßt euch nicht alles durch die Nase ziehen.

Gitarre, antworte ich, ein Abendkurs für klassische Gitarre!

Plötzlich hört man den Wind im Gras und die Vögel: in den Wolken. Mutter sagt nichts, Vater starrt in die Brühe.

Gitarre? Bemerken meine Geschwister schließlich, ohne eine Wertung abzugeben, hätten wir uns von dir nicht gedacht.

Da läßt Vater die Gabel sinken, mit einem Ausdruck der Enttäuschung. Gitarrenkurs hin, Gitarrenkurs her, ja, aber ist es nicht an der Zeit, auch im Beruf an ein Weiterkommen zu denken und DAFÜR Kurse zu besuchen? Immerhin sei ich schon sieben Jahre in derselben Stellung, ohne jede Beförderung. Gibt es nicht die Möglichkeit, einmal aufzusteigen und seine Gehaltsstufe zu wechseln? Abteilungen brauchen Führungspersönlichkeiten und Weiterentwicklung bedeutet mehr Geld, bedeutet mehr Sicherheit.

Nun schweigen wir alle.

Es bedarf keiner weiteren Erklärung. Schließlich setze ich das Besteck ab und wische mir mit der Serviette den Mund. Da erinnert Mutter an die Nachspeise: Pudding mit Erdbeersoße. Probiert mal!

Ich beziehe Stellung: aber der Gitarrenkurs ist mir wichtig. Es ist ja nur einmal in der Woche! Selbst große Manager haben ihr Steckenpferd und nicht nur die Arbeit. Und die Stellung in der Firma, sie ist nicht so schlecht, wie es scheint, manchmal etwas computerlastig, ja, aber ein Job. Und Aussicht auf Beförderung: die gibt es zur Zeit wohl kaum; es sind andere, die sich diesen Braten teilen.

Hier reagiert Vater verärgert: Alles Ausreden! Auch mir sind gewisse Sachen wichtig! Das mit der Beförderung wäre ja noch zu abzuwarten, aber ihr, alle drei zusammen, seid schon über dreißig und habt noch immer keine Kinder. Wie ist das nur möglich? Es ist doch die natürlichste Sache der Welt. Und wir wünschen uns Enkel, lange schon, und - hier verändert er nochmals seine Stimme - in letzter Zeit ist es immer so still im Haus.

Jetzt ist es raus.

Aber da ist auch meine Ruhe dahin und ich schwanke zwischen verletztem Stolz und dem Notstand um eine Erklärung. Er muß doch auch meine Seite verstehen! Und das mit dem Kinderkriegen ist nicht so einfach! Die Zeiten haben sich geändert und die Frauen sind nicht mehr so pflegeleicht wie früher; das muß er beachten. Seit sie neues Bewußtsein haben, seitdem die Emanzipation in den Zeitungen steht, seitdem Kondensmilch nur mehr am Schwarzmarkt zu melken ist.

Alles nur Ausreden - besonders faule - entgegnet er zornig und schlägt mit der Hand auf den Tisch, es braucht nur ein wenig guten Willen und die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen. Aber daran mangelt es wohl jedem einzelnen von euch!

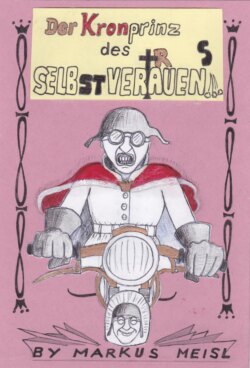

Da ist´s genug! Ich springe auf, mit geballten Fäusten; den Pudding können nun die Vögel haben, Notration für den Winter. Ich wende mich ab, gebe dem Sessel einen Tritt und stapfe durch den Garten; sollen sie doch weiter essen und sich leid tun, die Stille beklagen, mich geht das nichts mehr an. Ich platze ins Haus und greife nach meinem Sturzhelm, Sekunden später sitze ich auf meiner Maschine und starte: mit Höllenlärm!

Häuser und Gärten beginnen sich zu bewegen und flitzen an mir vorbei. Die Straße, eine einzige entfesselte Rennbahn! Und ich drehe meine Maschine weiter auf, werde immer schneller, verbissener; nun hatte ich die Kröte wieder gefressen!

Und es bohrt die eine Frage: Warum muß er mich so quälen, mit großen Erwartungen und erhobenem Zeigefinger? Bin ich denn ein Erfüllungsknecht? Ist unser Leben tatsächlich auf der falschen Bahn? Gibt es den Verhau, den ganz großen?

Und immer wieder die Angst vor dem Wind und der Kälte; wo ist denn nun der Wind, wo ist denn nun die böse Kälte?

Mein Innenthermometer flirrt vor Hitze. Und ich gebe noch mehr Gas und ich werde wahnsinnig. Ich komme in eine Kurve, dort modert der Schatten, verquickt mit dem Laub... ich breche aus. Meine Maschine verliert die Bodenhaftung, doch mit derselben Geschwindigkeit geht es weiter. Dann geschieht alles sehr schnell. Ich durchstoße einen Holzzaun, die Bretter fliegen, ich rutsche auf einer Wiese, alles dreht sich, fliegt an mir vorbei, dann etwas Lebendiges, flüchtend, Federn durch die Luft, und ich schieße über ein nasses, schwarzes Feld, gleich einem Pfeil, und kollidiere mit etwas Kompaktem, ... zuletzt überschlage ich mich.

Nach Sekunden des Schreckens komme ich zu mir; ich sitze auf einem Misthaufen, das Visier mit Kot verschmiert; doch dann sinke ich auf meine Schenkel und stinke; nun ist es doch wieder das Weh, das mich packt wie eine Zange. Ich bin verkrampft und bekomme kaum Luft.

Und rings um mich herrscht großes Durcheinander, als hätte eine Bombe eingeschlagen. Hühner und Gänse gackern, in den letzten Schritten ihrer Flucht und blicken auf mich zurück, die böse Rakete. Ein Hahn schlägt empört mit den Flügeln, die größte Beschwerde vorbringend. Und ich hocke noch immer auf dem Dung; letzten Endes geht es doch allen gleich, man wird überfallen, man wird überrascht, man landet auf dem Mist. Überall verliert die Freude Federn. Und ein Huhn senkt sein Hinterteil und gibt dem Schrecken gehörig Luft.

Den Dreck auf meinem Anzug erledigt die Reinigung, die Kratzer auf der Maschine die Werkstatt, die blauen Stellen verschwinden. Für Knochenbrüche gibt es den Doktor. Doch wer reinigt meine Weste, das Mal unter der Haut?

Eklats dieser Art lähmen mich für Wochen. Dann leide ich und kann an nichts anderes mehr denken ... einen guten Job, eine verständnisvolle Frau, dazu noch Sonnenschein und alles authentisch und frei von schlechter Nachrede.

Doch woher nehmen und nicht stehlen?

---

Einmal in der Woche vergesse ich meine Sorgen.

Ich befinde mich in einem schattigen Hof, unter dem prachtvollen Grün von Linden. Meine Maschine steht neben einem Haufen aus Schutt, vorwiegend in grau und blau, dazwischen Bruchstücke von Ziegeln. Auf dem Gepäckträger ruht, sorgsam mit Gummibändern befestigt, ein Holzkoffer; er hat an den Ecken kupferne Beschläge und ist sehr handlich. Ich nehme ihn behutsam von der Maschine. Die Session beginnt. Ich gehe über einen breiten Weg, durch einen Garten, dann durch eine Tür und in das Haus mit Blumen. Schon höre ich die vertrauten Stimmen, es zieht mich, es wartet, und zwei Schritte weiter bin ich da, im Gemisch von Farbgeruch, Milchkaffee und entspannter Atmosphäre. Denn jeden zweiten Mittwoch ist Kurs für Kreativmalerei.

Mutter der Veranstaltung ist Mama Martha, ein in die Vollendung gekommene Frau mit großem Herzen. Sie begrüßt mich mit zwei dicken Küssen auf die Wange und umarmt mich. Ihre Sprache ist die des Körpers, freundliche Augen, reichlich Pfunde und ein Umfang, so breit wie ein Rubensgemälde. Für Mama sind alle Kinder Malende, Sprößlinge der Erde; egal wie dick der Pinsel, wie stark der Auftrag der Farbe, egal wie groß das Können: in jeder Brust pocht warmes Blut.

Ich gehe zu meinem Platz und begrüße die Kollegen, Menschen aller Alterstufen, auch Menschen mit Behinderungen. Die Atmosphäre ist wohlwollend, gemeinschaftlich, es ist das gemeinsame Hobby, das verbindet.

Ich streiche über das Leinen und öffne meinen Malkoffer. Im Koffer: Pinsel, Farbtuben, Verdünnungsmittel, zwei Ballaststoffriegel.

Noch dauert es eine Weile, bis sich alle eingefunden haben. Die Leute sitzen, tratschen, doch allmählich wird es dichter. Schließlich erhebt Mama Martha das Wort. Sie begrüßt die Gruppe mit warmem Willkomm. Am Anfang stehen ein paar einleitende Worte, über die Kunst, über die Freiheit, die große Gnade; denn grau ist alle Theorie, doch hell des Lebens dampfender Strom. Mama Martha stimmt uns ein ...

Am Anfang steht nur die weiße Fläche, das unbenützte Leinen. Doch plötzlich ist Farbe auf dem Pinsel und die Arbeit beginnt. Ich habe anfangs etwas Scheu, mich dem Prozeß zu überlassen. Wer weiß, was kommt? Wer weiß, wovon? Will ich es sehen? Kann ich es tragen? Doch alsbald ist das Lampenfieber verschwunden. Einem Auftakt von Grün folgt Rot, dann Rosa, wie ein wirbelnder Schweif. Es folgen Grau und Blau, ich kann es gar nicht steuern. Der Geist ist erwacht, der Pinsel hat Spaß.

Aber im gesamten Raum herrscht nun Stille und hohe Präsenz. Alle malen fleißig. Mutter Martha geht langsam zwischen den Staffeleien, die Hände am Rücken, mit den voluminösen Hüften, dem erhobenem Kopf, verfolgend die Entstehung der Werke. Ab und wann gibt sie ein wohlwollendes Lächeln, einen ermunternden Blick.

Ein Mann mit stechenden Augen steht gerade vor seiner Staffelei und führt den Pinsel konzentriert; es ist ein Feuer und eine kontrollierte Wildheit in seinen Augen, die er stückweise auf die Leinwand bringt. Das kann was werden.

Ein Greis mit weißem Vollbart wiederum ist die Ruhe selbst; er sitzt vor seiner Leinwand und malt zufrieden, malt selig; alles an ihm ist selbstredend.

Auch das Mädchen im Rollstuhl, mit den Zöpfen und der Zahnspange ist in ihrem Tun zu Hause, malt Wiesen und Himmel, malt Blumen und Kühe. Überall findet man eine etwas andere Art, sich auszudrücken.

Auch ich habe etwas zu sagen. Die Wahl der Farben erfolgt nach Geschmack, dünn oder kräftig, für sich oder ineinander spielend. Und es erscheinen Formen, verkörpernd die Wendung, den inneren Gang. Es ist erfreulich, wenn der Nektar erscheint, es malt gut, wer auch das Gift nicht verneint.

Nach und nach habe ich die gesamte Leinwand ausgefüllt; es ist ein Kolorit aus allerlei Stücken, Beziehungen und Wendungen; aber immer wieder kommen Ergänzungen; es ist ein Prozeß. Dann kommt die Arbeit zum Stoppen. Ich betrachte mein Werk. Es kann sein, daß etwas noch kommt, doch vorerst bin ich leer.

Jetzt ist der Moment gekommen, um aufzustehen und sich ein wenig die Beine zu vertreten. Es ist gut, Abstand vom eigenen Werk zu nehmen, zu pausieren und sich mit einer Tasse Kaffee den anderen zu widmen. Der Blick über die Schulter ist frei und überall gibt es etwas zu entdecken.

Als ich zu meinem Bild zurückkehre, atme ich durch. Ich betrachte es erneut. Es ist gut, es drückt die Lage aus. Da und dort vielleicht noch eine kleine Verbesserung, doch weiter ist nichts zu ändern.

So folgt der zweite Teil des Kurses. Er besteht in der Sichtung und Besprechung der Arbeiten. Dieser ist nicht weniger traditioniell und alle haben Anteil. Irgendwann haben sich alle um das erste Bild versammelt.

Es stellt eine Heidelandschaft dar, vornehmlich in Blau-und Grau, übergossen vom kühlen Schein des Mondes. In der Mitte steht eine Hütte und von dieser entfernt sich ein Wanderer.

Mama Martha nähert sich dem Bild mit bedeutungsreicher Sprache. Hmmm, ahhh, interessant, sehr schön, wirkungsvoll in der Sparsamkeit der Mittel, und der Wanderer, ein starkes Symbol, der Suche, des Weges ...

„WAS HAT ER IN DER HÜTTE GEMACHT,“ fragt jemand aus der Runde, „ HAT ER SICH AUSGERUHT?“

Der Maler schweigt bedeutungsvoll.

„ICH WEIß ES, „ ruft jemand anders,“ ER HAT SICH EINE WURST GEBRATEN!“

Wieder falsch.

„ER HAT DIE HÜTTENWIRTIN ANGEBRATEN!“

Interessant, aber auch falsch.

Endlich gibt der Künstler die Auflösung.

Die Hütte existiert in Wirklichkeit in einer anderen Dimension, und der Wanderer geht an ihr vorbei. Jetzt sind alle enttäuscht und stöhnen auf; Mama Martha gibt das Lob – ein origineller Einfall, darauf wäre niemand gekommen.

Das nächste Bild - es stellt einen roten Kreis und ein Dreieck dar; auf blauem, kongruentem Hintergrund.

„UH, MATHEMATIK, kommt wie erschrocken ein Ausruf aus der Mitte!“

Alle erstarren und nehmen Distanz.

Ja, Mathematik, fügt Mama Martha nach einer Pause hinzu und tritt bedeutungsschwer aus der Mitte ... Mathematik, Pythagoras und Kopernikus, Kepler und Gauß, die Großen. Aber es ist noch mehr; es ist das Relative im Absoluten, Gesetz und Form, Kristall und Struktur. Es enthält Geheimnisse, es ist Flirt mit Epsilon: aber eben auch mit Pi ...

„JA, JETZT SEH ICH ES AUCH!“

Und so geht es weiter. Mama weiß zu jedem Werk etwas zu sagen. Und sind es nur bloße Kohlenstücke, die jemand malt, so ist es die besondere Art, dieselben zu setzten, und malt jemand sehr unsicher, voller Zweifel, so ist es das Verletzliche, das durchkommt. Mama würdigt automatisch.

Und Willi, der stille Greis mit dem weißen Vollbart, hat eine Alm mit lauter Hütten und fleißigen Sennern und Sennerinnen gemalt, mit hohen Bergen im Hintergrund. Und ein Gipfel in der Form eines Hornes ragt besonders hervor, mit augenscheinlichen Kräften. Natürlich wird er bemerkt, und, wie kann es anders sein, Willi als Besitzer ungeahnter, kolossaler Talente entlarvt. Und alles lacht und alle sind zufrieden.

Als mein Bild an die Reihe kommt, entspinnt sich ein Diskurs. Es geschehen richtungsweisende Umbrüche in diesem Werk, meint Mama Martha, große Bewegungen. Es ist ein mutiges Werk, großes Potential, das noch schlummert, und sie sagt es mit Betonung.

Für mich ist es ein Hund im Schnee, dem die Eier frieren, erklingt eine Gegenstimme.

Nein, es ist eindeutig ein Huhn, ein träumendes Huhn in Nepal, behauptet wieder eine andere. Sie ereifern sich, werden emotional, fahren sich fest. Am Ende ist man sich uneins; ist es nun ein Huhn, ein Hund im Schnee, oder großes Potential? Aber in einem gewinnt man Übereinstimmung: die Farben kommen aus Nepal ...

Nach dem Ende des Kurses verlassen wir alle das Haus, gehen durch den Vorgarten und fühlen uns gut; wir wechseln noch ein paar Worte, lachen, zerstreuen uns aber dann in alle Richtungen.

Wieder montiere ich meinen Malkoffer auf die Maschine, und spanne sorgfältig den Gummi; nun ist es die große Sonne, die mich erfüllt. Und die Bäume haben Saft in den Blättern, wirken erneuert. Ich schwinge mich auf meine Maschine und ich habe es nicht eilig irgendwohin zu kommen. Ich fahre die Straße entlang, die Blätter über mir, die Stämme fest darunter. Da betritt ein Mann mit Krücken die Straße, er kommt plötzlich von der Seite. Ich drücke elegant Kupplung und Bremse und warte. Seine Bewegungen sind so langsam, daß er nur Zentimeter für Zentimeter voran kommt. Eine Schnecke könnte konkurrieren.

Wird es den Agenten gelingen, mich zu ärgern? Meine Maschine tuckert und tuckert, ich warte und warte. Irgendwann, bin ich nun eine Minute gestanden oder zehn, hat er es geschafft und ich fahre weiter. Würde der Alte umfallen, so würde ich zurückfahren und ihm auf die Beine helfen. Keine Frage.

An der nächsten Kreuzung blinkt die Ampel Grün, ... spuckt Orange und ... schaltet auf Rot. Ich halte, zufrieden und voller Selbstvertrauen. Da kommt das grüne Signal. Eine elegante Lady in Stöckelschuhen betritt den Zebrastreifen. An der Leine führt sie ein Hündchen in modischer Bekleidung, ein Mäntelchen gegen die Kälte; während sie einen Schritt macht, macht das Hündchen fünf. Sie geht sehr erotisch und lächelt mir zu. Und ich lächle zurück, sehr erfreut hinter meinem Sturzhelm. Und ich stelle mir vor: die Kleine wartet heute abend auf meiner Couch: Kein Problem.

Auch der Hund darf kommen und erhält seine Wurst. Ein Ritter weiß, was sich gehört.

Sich all dies vorzustellen, hat Kraft, hat Potential.

Es geht weiter. Sanft fließt der Verkehr, andere überholen mich, sind schneller; es ist mir egal. Auf meinem Tank spiegeln sich die vorbeiziehenden Häuser, das grüne Gewölbe, mit Braun und Rot, den Farben des Herbstes; ich befinde mich auf einem der breiten Wege, die aus der Stadt führen. Und ich weiß: der alte Noah hätte das Boot nicht besser geschaukelt.

Später; mein Tank spiegelt noch immer die Umgebung wie ein magisches Glas. Nun gucken Kühe daraus, mit großen Augen und riesigen Schnauzen, ich bin auf dem Lande. Ich liebe es, ins Weite zu fahren und neue Flecken zu entdecken. Seit einer ganzen Weile schon ist mir kein Fahrzeug mehr begegnet, Wiesen und Bäche lachen, Gebirge säumen meinen Weg. Und dann gelange ich in ein Dorf mit Häusern und Ställen, die verschlafen in der Sonne liegen. Als ich eintreffe, ist kein Mensch zu sehen. Auch nicht in den Gärten. Alles ist aufgeräumt, der Rasen gemäht, die Wäsche gewaschen, die Leinen gespannt. Und doch ist es so, als könnte jeden Moment jemand um die Ecke kommen und vorsprechen. Oder sollte ich mich irren?

Schließlich, es ist schon am Ende der Ortschaft, drossle ich meine Geschwindigkeit. Denn da steht auf einem umzäunten Grundstück ein Esel; doch noch ein lebendiges Wesen in diesem seltsamen Dörfchen! Ich nehme mir vor, den Burschen mit einem Büschel Gras zu locken und stelle mich an den Zaun. Es dauert eine Weile, bis er mich bemerkt, doch schließlich kommt er näher und nimmt das Futter. Als ich ihn streicheln will, will er mich beißen. Ich versuche es noch einmal, doch der Esel bleibt stur. Plötzlich habe ich das Gefühl, aus diesen Augen blickt mich jemand an. Ein Vorwurf, eine Klage? Ich überlege. Was will er mir sagen? Doch dringe ich nicht durch ...

---

Wenig später eine weitere Begegnung.

Ich habe gerade das Dorf mit dem Esel verlassen, bin wieder auf meiner Maschine; da erscheint, schon von weitem, eingerahmt von Mauern, ein Friedhof. Aufmerksam betrachte ich im Näherkommen diese Anlage, die offen auf einem Hang liegt und wie das Dorf friedlich in der Sonne schläft. Als ich näher komme, verringere ich meine Geschwindigkeit und halte unweit des Einganges. Die Außenmauer ist, abgesehen von wenigen Stellen, gewärmt von Teppichen grünen Efeus, auch der Torbogen, hoch und breit.

Wie bei jedem Objekt, das mein Interesse erweckt, nehme ich meinen Helm ab, bleibe kurz stehen und lasse die Seele des Ortes auf mich wirken; ich atme ruhig, spüre in mich.

Es sind gemischte Gefühle.

Dann aber klemme ich meinen Helm unter die Achsel und gehe durch das Tor, um mich meinem zweiten Hobby zu widmen: Friedhofsbesuche. Immer wieder ist es interessant, die verschiedenen Gräber zu sichten und neue Kleinode der Grabkultur zu entdecken. So liegen viele Parzellen brav und konform, ohne besondere Aufregung, einige jedoch verströmen eine individuelle Atmosphäre.

So begegne ich gleich am Anfang einem Grab mit dem besonderen Flair. Da lehnt die Figur eines Engels, mit schlaffen Flügeln und geneigtem Kopf. Es herrscht Trauer an diesem Grab, in Treue dem Toten zugewandt; die Verbindung zu Lebzeiten schien stark, das Band noch gegenwärtig. Es ist berührend, die Formen aus Stein und die Wolken, sie bleiben grau.

Einige Sprünge weiter finde ich einen klobigen Stein von grotesker Form. Er ist völlig unbearbeitet, mit schroffen Ecken und Kanten, wie ein dicker Monolith; keine Zahl datiert die Abrißkante, kein Photo zeigt den Besitzer. Nur zwei Sätze geben lakonisch Aufschluß: Hier ruht der Komiker XY! Mit freundlichen Grüßen!

Und ich gehe langsam weiter, mich umschauend, ein wenig steif in meinem Lederanzug, meinen schweren Stiefeln, weitere Namen und Zahlen entdeckend, ... der Fundus ist reich.

Am hinteren Ende, mit einem gewissen Abstand von den anderen, befinden sich weiß gestrichene Kreuze, auf durchgehendem Rasen und wenn, so nur spärlich geschmückt. Instinktiv nehme ich mich zurück. Es handelt sich um Gräber von Namenlosen, von Findelkindern, von Selbstmördern und Verbrechern. Mit vorsichtigen Schritten nähere ich mich und halte und dann: ein energetischer Abgrund. An einem der Gräber haftet eine dunkle Verzweiflung und Qual, eine Konzentration, daß ich zurückschrecke; mein erster Gedanke: Einbildung.

Doch dann falte ich intuitiv die Hände, wohl eine Minute, mit der Absicht, gute Gedanken zu senden; und dann, so scheint mir, indem ich mich selber beruhige und die Angst schmilzt, wird es an Ort und Stelle leichter und aus der Finsternis schält sich Reue und Beschämung, vielleicht auch ein Weinen. Das bestärkt mich und indem ich behutsam ein paar Blumen auf das Grab lege, gepflückt vom Rand der Anlage, ist es, als würde sich das Elend nochmals abschwächen ...

An anderer Stelle wiederum relativiert sich das Erlebte: wieder ist es ein einfaches Kreuz, weiß gestrichen, mit ein paar Blumen; im Moment habe ich das Gefühl, es war dies ein Kind, ganz früh gestorben; aber da ist kein Schmerz, kein Bedauern, denn von diesem Grab lächelt dermaßen Leichtigkeit, eine Gewißheit, die alle Gräben überwindet ...

Auch finde ich eine kleine Kapelle mit zwei stattlichen Bäumen, und hinter dem geschmiedeten Tor, neben dem ewigen Licht, ein Heiligenbild, das Fräulein Maria. Mit geneigtem Kopf und den stillen, ergebenen Augen ...

Irgendwann sitze ich zwischen zwei Kreuzen, gelehnt an einen Stein. Es ist überraschend gekommen, doch plötzlich hat sie mich wieder, die Melancholie; es ist die unnennbare Sehnsucht, die Neigung zum Endziel. Vorne hört man die Geräusche eines Ziehbrunnens; eine alte, gebückte Frau pumpt Wasser für die Blumen, sie ist neben mir die einzige auf dem Friedhof. Ich bin sehr schläfrig und habe das Gefühl, ich müßte mich ausruhen, vielleicht für Stunden, vielleicht für Wochen, gelehnt an einen Grabstein, begleitet vom monotonen Leiern eines Brunnens, ... ich glaube aber nicht, daß das der Normalität entspricht.

Einige Stunden später ist Nacht. Ich erschrecke. Die Luft am Gesicht ist kühl und feucht; ich spüre, daß sie auch meinen Lederanzug durchdrungen hat, es ist das Gefühl von Kälte. Ich taste um mich, suche meinen Helm. Ich berühre die Einfassung eines Grabes, greife in das geschmiedete Eisen eines Kreuzes. Allmählich erlange ich meine Orientierung zurück; ich muß wohl viele Stunden geschlafen haben, denn das Geräusch des Ziehbrunnens hat aufgehört, auch die alte Frau ist verschwunden. Doch nun sind überall, illuminierende Schar, die Lichter der Toten erwacht.

*