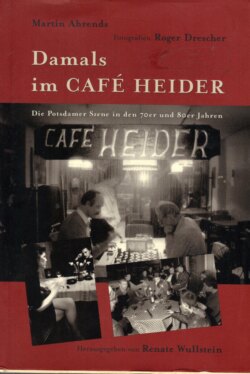

Читать книгу Damals im Café Heider - Martin Ahrends - Страница 3

Einleitung

ОглавлениеZu DDR-Zeiten war es das einzige privat betriebene Café Potsdams, es gab Kuchen aus der hauseigenen Backstube, Bedienung, die persönlich am Gewinn interessiert war. Kein sozialistischer Biedermeier, sondern ein bisschen mondän. Geige und Klavier, Live-Caféhaus-Musik. Als wäre man nicht ganz so aus der Welt, wie man es nach dem Mauerbau tatsächlich war. Das Heider war eine Insel, ein Refugium, das bald verschiedene Szenen beherbergte. Das Angebot, an diesem etwas anderen Ort „anders“ sein zu können, war sehr verlockend. Geradezu zwingend. Zumal sich dafür ringsum wenig Gelegenheit fand. Im Heider konnte man glauben, der uniformen DDR entronnen zu sein. Hier konnte das Leben ausnahmsweise etwas bunter sein, war extra knallbunt und blieb doch in der Ausnahme befangen. Es gab radikale Gespräche, Kunst- und Lebensentwürfe, die nur in diesem Café leuchteten, dafür um so greller. Die Luft war voller wunderbarer Ideen und übler Gerüchte. Man konnte hier den „vollen Durchblick“ kriegen oder dem Alkohol anheimfallen. Oder beides. In exzessiver Selbstdarstellung konnte man an diesem Ort gut damit zurechtkommen, draußen, hinter den Scheiben ohnmächtig zu sein. Das Heider war die Kontaktbörse Nr 1, hier wurden aber nicht nur Gedanken und Blicke und Partner getauscht, sondern zum Beispiel Trabantteile und Antiquitäten. Und die raren, die verbotenen Bücher; es war eine heimliche Universität. Und weil man für sein Heider-Studium außer diversen Stasi-Akteneinträgen nie ein Zeugnis bekam, war das Café auch ein Wartesaal, in dem man Kind bleiben konnte, während man erwachsen wurde, ein Erwachsenenspielplatz und eine Seelenwärmestube.

Plätze waren immer knapp, man saß bunt gemischt beieinander: Beamte, Militärs, Ärzte neben Schülern, Studenten, Künstlern. Und die Dauergäste, die man nur mit dem Vor- oder Spitznamen kannte. Es gab Besucher, die noch heute sagen, dieses Café sei ihr eigentliches Zuhause gewesen. Existenzen, die sich hier beheimateten, die hier Wurzeln schlugen, um sie nicht da draußen schlagen zu müssen. Eine DDR-Bohème hatte da ihren Ort gefunden, obschon in Gedanken oft drüben, hinter der nahen Grenze, sogar ernsthafte Fluchtpläne schmiedend und in Alkohol wieder ersäufend. Im Frühling 1989 schreit in diesem Café plötzlich einer los, ohne ersichtlichen Grund: „Ich halt es nicht mehr aus, ich kann nicht mehr, ich will da jetzt durchrennen, jetzt, jetzt!“, und er rennt wirklich los zur Glienicker Brücke. Zwei, die an seinem Tisch saßen, erheben sich rasch und eilen zu den nächsten Telefonen, einer telefoniert vom Tresen, der andere von der Zelle am Nauener Tor. Ein Dritter bleibt einfach sitzen. Er hätte sich nicht auch noch enttarnen wollen, sagt er später zu seinem Führungsoffizier.

Am 7.Oktober 89 wird das Heider von Volkspolizisten geräumt. Viele der Gegendemonstranten hatten sich hierher geflüchtet.

„Das von Heider in Potsdam geleitete Café bildet einen Sammlungs- und Konzentrierungspunkt negativ dekadent eingestellter intellektueller Kreise, wobei es sich in erster Linie um Künstler, Studenten, Oberschüler und ähnlich gelagerte Personenkreise handelt…“ – Als ein Stasi-Leutnant dies notierte, Anfang der Siebziger, ging ich auf die Helmholtzoberschule und oft am Heider vorüber. Das Heider und seine Bohème hatte mit Erwartungen zu tun, die ich mir so nicht einlösen wollte. Ich hielt dieses Café für einen Trug, für eine Kulisse. Für einen Ort, wo man jene Frau Welt vergessen konnte, die sich unseren jugendlichen Ambitionen als lederne alte Genossin darbot. Hier konnte man seine besten, seine ungestümen Jahre abwarten. Unter einer Aufsicht, die sich immerhin nicht auf den ersten Blick zu erkennen gab. Und als mir jetzt Karl Heider von einer flächendeckenden Abhörlage in der Decke seines Cafés erzählte, fand ich mich bestätigt in meiner Aversion gegen das Nichtauthentische dieses Ortes. Dass dieser Ort aber ein besonders authentischer war, dass es dieses Café-Heider-Leben nirgends sonst als in diesen Jahren, in diesem östlichen Nachkriegsdeutschland geben konnte, dass es also ein Ausdruck dessen war, was uns alle mehr oder weniger betraf: mit der ganzen Biographie gefangen, befangen zu sein in dieser DDR, gleichviel, ob man ihr früher oder später entkam oder zu entkommen glaubte – das habe ich erst viel später verstanden. Ich bin nie ein Heiderianer geworden. Doch die Lebensgeschichten, die sich hier kreuzten und verbanden, sind die Geschichten meiner Generation. Vom Kreuzpunkt dieses Cafés aus lassen sie sich gut erzählen. Und ich bin froh, dass man mich als Geschichtensammler doch noch in die Heider-Szenen einließ, nachträglich.

Martin Ahrends