Читать книгу Живые иконы. Люди веры, вернувшие миру надежду - Майкл Плекон - Страница 3

Предисловие

ОглавлениеПапа Иоанн Павел II неустанно напоминает нам, что Церковь должна «дышать обоими легкими», то есть жизненность Евангелия обеспечивается традициями, унаследованными христианскими церквями Востока и Запада. Папа сознает эту нужду лучше многих, потому что он – первый епископ Рима родом из Восточной Европы, где Православие и Римская Церковь соприкасаются и взаимодействуют друг с другом – увы, настороженно и с подозрительностью – уже почти два тысячелетия. Обе традиции влияли друг на друга, хотя отношения оставались натянутыми. Мы можем лишь надеяться, что в наше время это напряжение начнет спадать. Сегодня у обеих традиций много общего, в том числе опыт преследований и мученичества.

Современной Католической Церкви посчастливилось воспользоваться богатством интеллектуальной и духовной традиции русских мыслителей диаспоры, возникшей после революции 1917 года. Читатель подробных очерков Майкла Плекона, посвященных этим мыслителям, которые были по преимуществу связаны со Свято-Сергиевским богословским институтом в Париже, увидит в них ключевые фигуры в том развитии римско-католического богословия, которое получило наименование la nouvelle theologie («нового богословия») и привело ко Второму Ватиканскому собору, мыслителей, чье влияние простирается вплоть до сегодняшнего дня. Они делились мудростью русского христианства из сердца Западной Церкви и при этом не только сохранили свою традицию живой, но и обогатили Запад.

Чему учат нас эти православные мыслители? Прежде всего они напоминают нам, что истинное богословие нельзя отделять от молитвенной жизни вообще и литургии в частности, что теология есть доксология, славословие. Они помогают нам заново открывать библейскую и патристическую мысль, что Христос есть Премудрость в глубочайшем и самом фундаментальном смысле этого слова. Они выдвигают на первый план антропологию, утверждающую, что мы можем быть полностью «ре-формированы» под действием благодати, чтобы стать по усыновлению тем, Кем Христос является по природе: истинными чадами Божьими. Они обостряют наше чувство святости, заново открывая нам древние формы духовной практики, развившейся и усовершенствовавшейся в великих аскетических школах и монашеских уставах. Настаивая на важности иконы и иконического подхода, они опять же помогают нам высвободить концепцию красоты как средства освящения. Они дают нам возможность в точности понять то, что подразумевал старец Зосима в «Братьях Карамазовых», когда говорил, что «красота спасет мир» (любимое изречение Дороти Дей).

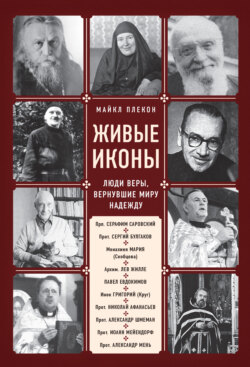

Лица, которые встретятся нам в этой книге, представляют не только лишь исторический интерес. Их труды оказывают влияние и сегодня. Современные течения в христианской духовности многим обязаны мысли Льва Жилле, Павла Евдокимова и позднего Владимира Лосского. К примеру, наше богословие горячо обсуждаемой экклезиологии общения черпает вдохновение из сочинений Николая Афанасьева (умственного наследника блестящего мыслителя Сергия Булгакова). Это совершенно ясно читателю внушительных трудов позднего периода творчества Жана-Мари Тийяра или Ива Конгара. Американское богословие обогатилось пламенными трудами Иоанна Мейендорфа и Александра Шмемана, которые не только отстаивали живое предание Православия, но и свидетельствовали о нем тем, кто почти ничего не знал о богатстве православной мысли. Оба исследователя учились в Свято-Сергиевском институте в Париже, но приехали в Америку преподавать в Свято-Владимирской семинарии в Нью-Йорке. Нынешнее поколение ученых Свято-Владимирской семинарии сформировалось под их непосредственным влиянием. Майкл Плекон совершенно справедливо называет Мейендорфа, Шмемана и других православных деятелей, описанных здесь, «иконами» – живыми образами, позволяющими нам увидеть сквозь них незамутненное благочестие русской традиции.

Большинство представленных в этой книге людей были изгнанниками из своей родной России. Но Плекон включил сюда и дореволюционного Серафима Саровского, канонизированного в 1903 году, в правление последнего царя, и Александра Меня, убитого в период окончательного падения советской системы в 1990 году. Повествование о жизни и смерти этих людей веры очерчивает исторические рамки для понимания современной истории Русской Православной Церкви.

Томас Мертон во время углубленного изучения произведений Николая Бердяева и Сергия Булгакова в конце 1950-х годов записал в своем дневнике 28 апреля 1957 года следующие слова (включенные им в «Conjectures of a Guilty Bystander»): «Если я могу объединять в самом себе, в своей духовной жизни, мысль Востока и Запада, греческих и латинских отцов, я творю в себе воссоединение разделенных церквей, и из этого единства во мне может произойти внешнее и видимое единство Церкви. Ибо если мы хотим объединить Восток и Запад, мы не сможем этого сделать навязыванием одного другому. Мы должны заключать обоих в самих себе и превосходить обоих во Христе». Глава о Льве Жилле в книге Плекона показывает, что о. Лев, называвший себя «Монахом Восточной Церкви», в самом глубоком смысле осуществил прозрение Мертона.

Всякий диалог (и единство, приходящее только после диалога) начинается с выслушивания, а слушание предполагает, что слушают нечто, что делает возможным истинный обмен. Нижеследующие страницы предоставляют достаточно материала, чтобы убедить нас, что дары великой православной традиции не только достойны выслушивания, но должны быть услышаны. Сегодня церкви Запада выказывают новый интерес к духовным сокровищам восточных церквей. Многие находят в стенах последних свой духовный дом. Многие импульсы в Православии размывают тяжкое бремя этнических разделений внутри Православия. В той мере, в какой такие перемены происходят, они обязаны усилиям поколений серьезных мыслителей и деятелей, подобных тем, кто описан в этой книге.

Жизнь этих светлых людей и произведения их как плоды этой жизни очищались в грозных кострах современности. Они испытали преследования, изгнание и замалчивание. Они жаждали одного: говорить миру от имени своей древней традиции, но мир не только отверг их весть, но активно старался подавлять ее. Говорить равнодушному, по всей видимости, миру – для этого требуется исполинская вера, и они говорили. Майкл Плекон блестяще показывает, как они говорят своей жизнью и своим делом и что именно они говорят нам.

Лоуренс Каннингэм

14 декабря 2001

Память св. Иоанна Креста