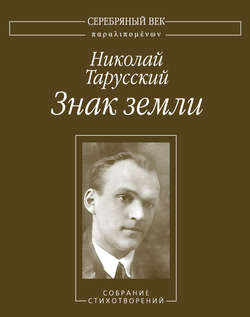

Читать книгу Знак земли. Собрание стихотворений - Николай Тарусский - Страница 5

Я плыву вверх по Вас-Югану. Стихотворения 1928–1934

II

ОглавлениеПро себя («Помолодеть бы на десяток лет!»)

Помолодеть бы на десяток лет!

Пускай бы в зеркале заулыбалось

Лицо, в котором ни морщинки нет,

Глаза, которым не страшна усталость.

А впрочем, не грусти, читатель мой!

Что проку в отрочестве желторотом?

Еще покуда хитрой сединой

Не тронут я. И никаким заботам

Не поддаюсь. Вперед, вперед, вперед

Шагаю я, упрямый и лобастый:

Вот только сердце иногда сдает,

Но, кажется, пустое. И не часто.

А отрочество – это пустяки:

Чему научат маменькины юбки?

Что слышали уездные сынки,

Запрятавшись галчатами в скорлупки?

Смешно, когда двадцатилетний бас

Вдруг вспоминает про петуший дискант,

Которым он певал в апрельский час,

Когда был свеж, как первая редиска!

Понятно, жалко, что уже не так

Поглядывают на тебя девчонки.

А всё же, поэтический простак,

И ты бы не хотел назад в пеленки?

Морщины? Ну и что ж, – рубцы бойца.

Глаза мутнеют? – Многое видали.

Я научился ремеслу ловца,

Стерлядки в вентеря мои попали.

И пусть мой голос с легкой хрипотцой —

Недаром дул крапивный жгучий ветер —

С охотничьей сибирской хитрецой

Я разыщу места,

Поставлю сети…

Теперь – Москва. На третьем этаже

Живу, дышу, работаю, потею.

И, что ни год, острее и свежей

Люблю ту жизнь, которую имею.

Ее горчинка мне по вкусу: в ней —

Следы охотничьего непокоя:

Опять-опять бредем среди степей,

То рубим гати, то следим зверей,

То боремся с драчливою рекою.

И то-то хорошо, что башмаки

Дорожные, в которых я когда-то

Шел на Чонгар, всё так же мне с руки,

Нужны всё так же, хоть они в заплатах!

Ровесники! Я с вами! Вот ружье!

Косматый ветер в перьях сизо-серых

В воронках кружит сосны, воронье

И светлячков в оконце старовера.

И черными спиралями тропа

Бросается сквозь наледи в сугробах.

И бьет, и бьет январская крупа

По кочкам и пенькам широколобым.

А за кустом горбатый старовер

Хозяйственно хлопочет над обрезом.

И вдруг – гремит. А сосны скачут вверх,

Врываясь в небо. Тяжелей железа

Лечу на хворост. Лапчатой звездой

Резнет глаза. И мир погаснет разом.

Лишь перья ветра. Вьюга. Волчий вой.

Но тут мы распрощаемся с рассказом

И в зеркало дешевое опять

Посмотримся. Лысеем? Ну и что же!

Мы знали жизнь, как многим не знавать.

И мужественно будем умирать,

Помыслив с твердостью: я славно прожил!

1934

Теплушки («Уж поезда давно в единоборстве…»)

Уж поезда давно в единоборстве

С разрухой станций. Мутною свечой

Они сквозь ночь выносят непокорство

На тихий город с красной каланчой.

Пусть ночь плотна, теплушки утверждают

В ее владеньях свой солдатский быт:

Свистят и воют, дружно голодают,

Больные и облезлые на вид.

У всех одно солдатское обличье,

Шинельное и серое, как дождь

В сентябрьский день. Несметных их количеств,

Пожалуй, и в неделю не сочтешь!

Они платформы осыпают в шуме

Сапог разбитых, блещут чешуей

Серебряною чайников, безумье

Мертвящих тифов носят за собой.

От них бегут, сторонятся и в прятки

Играют с ними: то игра, как смерть.

Здесь не помогут никакие взятки,

Здесь жизнь ломают, как сухую жердь.

Составы убегают от вокзала,

Вгоняя в дрожь разбитое окно.

Как мухами засиженное, зало

Мешочниками испещрено.

Куда ведут расхлябанные рельсы —

Позабывают, если на путях

Рвет облака свистками из-за леса

Чугунный задыхающийся шаг.

Покашливая, с хрипотцою, паром,

Одышливый и гулкий паровоз

С болезненным и непонятным жаром

Развертывает музыку колес.

Он вырывает – из-за станционных

Домишек – смешанных вагонов ряд,

Которых так трепали перегоны,

Что те до смерти ехать не хотят.

Еще не остановка – и в Челябинск

Идет ли поезд? Неизвестно, – но

Шинельные и ситцевые хляби

Потопом раздувают полотно.

Бьют сундучком, бьют чайником и просто

Бьют кулаком, чтоб в схватках поездных

Отбить состав, зверея от прироста

Подспудных сил, вдруг закипевших в них.

Отстаивают взятые позиции,

На буферах, на крышах грохоча;

Мелькают руки, бороды и лица,

То – меловые, то – из кирпича.

Пристраивают сундучки и чают

Вернуться с хлебом и уже, рядком

Подсаживаясь к бабам, их смущают

Румяным, нестыдящимся словцом.

И уж «хи-хи» несет по огуречной

Вагонной крыше, а под ней, внизу,

Малиновой гармоникою вечной

Клубит теплушка через щель в пазу.

И нехотя, крепчая понемногу,

Наматывая на колеса путь,

Состав, как червь, вползает по излогу

В березовую крашеную муть.

Пока настой раскуренной махорки

Мешается с прохладной пустотой,

Оставшиеся смотрят, как с пригорка

Исчез состав, заставясь берестой.

Когда ж черед их? И бредут обратно,

Шурша лузгою семечек, и тут

Обсеивают перрон, как пятна,

Жуют картошку, сплевывают, ждут.

Перрон моргает сеткой веток мокрых,

Густою стаей галок затенен.

Опять встречает комендантский окрик

Пришедший из уезда эшелон.

Переселенье? Тронулась Россия:

Она на шпалах долго проживет…

Нам незабвенны ливни проливные,

Что обмывали кровью этот год!

В ночные шахты памяти зарыто

Семнадцать лет, и верить тем трудней,

Что сыновья теплушечного быта

Для матери-земли всего милей.

В них есть ее уральская усмешка,

Спокойное величье до конца, —

Под скорлупой каленого орешка —

Испытанные, свежие сердца.

«А через два года тридцать мне!»

А через два года тридцать мне!

И путь мой такой же, как у всех,

Что шли, как я, со мной наравне

В декабрьских сугробах, в майской росе.

Военное солнце встает из тьмы, —

Жизнь стонет над белой смертью рек.

Я вспомнил, как умирали мы

И как начинался двадцатый век.

Пусть в нашем зданьи метил мертвец

Каждый кирпич и каждый гвоздь, —

Не нужно игрушечных сердец:

Что боль, если время прошло насквозь?

Ты видишь, их смерть была нужна,

Бессмертьем их дышит любой завод.

Горнистом с зарей трубит страна:

Мой возраст она опять зовет.

Турксиб («Верблюжьи колючки. Да саксаул…»)

Верблюжьи колючки. Да саксаул.

Да алый шар солнца над

Сухими буграми. Да жаркий гул

Вагонов… Степь. Мир. Закат.

Тут сушь разогретой пустой земли

Жжет рельсы, свистит в окно.

Змеиную шею верблюд в пыли

Повертывает на полотно.

И в медном безлюдьи нагих широт,

Выглядывающих, как погост,

Вдруг – юрта, где брат мой – киргиз – живет

Приятелем мертвых верст.

Ни капли воды. Солона, горька

Земля. Даже воздух весь

Разносит запах солончака

В зеркальный металл небес.

Владычеством смерти и торжеством

Бесплодной земли восстав,

Здесь степь против разума, и кругом

Ее сумасшедший нрав.

Она отрицает себя и нас,

Верблюдов, киргизов, мир,

Когда добела раскаленный глаз

Ее превратил в пустырь.

И можно поверить, – когда б не так

Я крепко дружил с землей, —

Что мир опустел, нищ, угрюм и наг

Перед этой слепой бедой.

Но жаркий железный вагонный стук,

Но рельсы сквозь этот ад…

И вот над пустыней, как верный друг,

Свисток разорвал закат.

По древней верблюжьей тоске твоей,

Преступница прав земных,

Прошел колесом, обвился, как змей,

Стянул в литые ремни.

И в этом отмщенье испей до дна:

Пшеница, вода, арык;

И будет другая весна дана,

Чтоб к новой киргиз привык.

Что смерть? Что безумство? Иная крепь

Осилит твой дикий нрав.

Так будь человеку покорной, степь,

Всей силой земли и трав!

12 июля 1930

Ст. Арысь