Читать книгу Верить и видеть. Искусство соборов XII–XV веков - Ролан Рехт - Страница 3

От переводчика

ОглавлениеЧитатель, видимо, уже в названии лежащей перед ним книги увидит некоторую необычность: вера, зрение, искусство… Отчасти это объясняется самим фактом ее публикации в одной из самых популярных во Франции исторических серий, Bibliothèque des histoires, руководимой Пьером Нора (историк или, как в данном случае, историк искусства, опубликовавшийся в «Галлимаре», может считать свою карьеру удавшейся). Она объединяет под своей эгидой крупных мыслителей нынешнего и прошлого столетия (в основном, однако, наших современников) и отнюдь не ограничивается европейскими проблемами. Отличительная черта этой серии состоит в том, что она выбирает новаторские работы, которые, по мнению издателей, могут стать и популярными у широкого культурного читателя, и стимулирующими новые исследования.

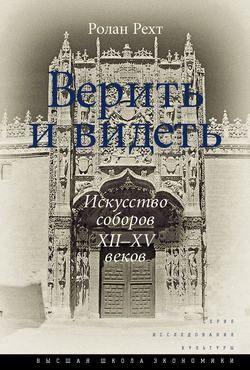

В чем новизна появившейся накануне XXI столетия работы Ролана Рехта? В предисловии к французскому изданию, поблагодарив Нора за приглашение опубликовать книгу, он пишет, что тот «увидел в ней скорее не историю искусства, а историю идей, частью которой искусство несомненно является». Такое заявление может обидеть не одного искусствоведа не только в России, но и во Франции. Ролан Рехт это прекрасно понимает: «В нашей стране (т. е. во Франции. – О. В.) такая точка зрения зачастую воспринимается с недоверием историками искусства. Я считал бы свою задачу выполненной, если бы мне удалось примирить нескольких историков с историей искусства и нескольких искусствоведов – с историей идей». Таков основной пафос всей научной деятельности Ролана Рехта, чьи интересы вовсе не ограничиваются средневековым искусством: читатель найдет подробное обоснование этой научной позиции в «Предмете истории искусства» – лекции, публикуемой в приложении настоящего издания, прочитанной Рехтом при вступлении на кафедру, созданную для него в Коллеж де Франс вскоре после выхода «Верить и видеть». На суперобложке французского издания книги представлен фрагмент знаменитого триптиха Рогира ван дер Вейдена «Семь таинств»: две женщины плачут у подножия распятия, стоящего посреди нефа готического собора, который развернут по правилам прямой перспективы. На полной репродукции на заднем плане можно видеть священника в ключевой момент мессы, когда он поднимает гостию для демонстрации прихожанам. Литургия совершается перед украшенным скульптурами алтарем, находящимся посередине между хором и распятием. Хотя пространство собора заведомо уменьшено художником, чтобы выделить группу распятия на переднем плане, ему удалось показать гармонию между скульптурным оформлением, архитектурным пространством и происходящими в нем событиями.

Ван дер Вейден не случайно оказался на обложке – у хороших книг, начиная с раннего Средневековья, не бывает случайных обложек. И здесь она – метонимия концепции всей книги. Столь же выразительна и поэтика заглавия: «видеть» и «верить» – основные понятия, объясняющие смысл искусства готических соборов. Собор для Рехта не только архитектура, не только скульптура, не только витраж, не только драгоценная утварь. Он – свидетельство реального присутствия Бога на земле: присутствия в гостии, как это было возведено в догму на IV Латеранском соборе в 1215 г., присутствия в храме, в литургии, в собрании верующих. Собор – объект и субъект социальной, политической, культурной истории.

Все эти сложносочиненные конструкции покажутся банальными всякому, кто знаком с трудами Эмиля Маля, Эрвина Панофского, Ганса Зедльмайра и других классиков, отчасти доступными даже в русских переводах. Поэтому я не буду утруждать читателя пересказом или критическим разбором, тем более что можно обратиться к уже опубликованным рецензиям[1]. Для меня лично в 1999 г., когда я приехал в Париж изучать средневековую культуру, и книга, и ее автор, тогда еще директор Страсбургских музеев и организатор годового семинара по готическому искусству в Лувре, стали открытием, которым я не преминул поделиться на семинаре Жан-Клода Шмитта в Высшей школе социальных наук. Жак Ле Гофф, тогда уже патриарх на пенсии, прочтя книгу, сетовал, что «не успел поработать с этим интересным искусствоведом». Вскоре я сел за перевод, сам по себе многому меня научивший: на русском языке, хотя бы для подбора правильной лексики, мало на что можно было опереться. Пока перевод больше десяти лет лежал под спудом, Ролан Рехт успел прочитать целый ряд курсов на самой престижной искусствоведческой кафедре Франции, провести несколько крупных выставок, выйти в академики и вернуться в родной Страсбург на опять же специально для него созданную экстраординарную кафедру в его родном университете. Я искренне благодарен ему за то, что сейчас он нашел силы и время, чтобы вернуться к тексту, набранному на машинке (!) пятнадцать лет назад, и сверить со мной все места, которые показались мне спорными или сложными для перевода. Благодаря этому, я надеюсь, у русского читателя есть возможность максимально близко познакомиться с мыслью этого замечательного, по-настоящему заслужившего свои лавры ученого.

Олег Воскобойников,

ординарный профессор НИУ ВШЭ,

январь 2014 г.

1

Maxwell R.A. L’image à l’époque romane by Jean Wirth, Le croire et le voir: l’art des cathédrales (XIIe—XVe siècle) by Roland Recht // Te Art Bulletin. 2001. Vol. 83. Nо. 4. P. 757–762; Воскобойников О.С. Новые подходы к традиционным вопросам – рец. на книги: Wirth J. L’image à l’époque romane. P., 1999; Recht R. Le croire et le voir. L’art des cathédrales. XIIe—XIIIe siècle. P., 1999 // Одиссей. 2002. С. 365–378. Характерно, что не сговариваясь, мы соединили в наших рецензиях две книги, схожие по замыслу, масштабности, профессионализму авторов, но довольно разные по исполнению.