Читать книгу Die Hexenriecher - Roman Rausch - Страница 7

ОглавлениеVorwort

Festung Marienberg zu Würzburg, 21. Juni 1749

Ruf und Talent des Henkers von Kitzingen müssen anno 1749 hervorragend gewesen sein. Nicht der Konkurrent aus Würzburg erhielt den Auftrag, eine in der Bischofsstadt verurteilte Hexe mit dem Schwert zu richten, sondern er, der Auswärtige.

Laut Augenzeugenbericht hat er mit ausnehmender Kunstfertigkeit den Kopf der adeligen Ordensschwester Maria Renata Singer von Mossau abgeschlagen. Die Umstehenden jubelten vor Begeisterung.

Zur Predigt eines Jesuitenpaters wurde ihr Körper im angrenzenden Hexenbruch den Flammen übergeben und der Kopf zur allgemeinen Erbauung, aber auch zur Abschreckung auf einen Spieß gesteckt. Das Spektakel fand das Interesse einer unerwartet großen Menschenmenge – von Tausenden ist die Rede, was in Anbetracht der 15.000 Einwohner von Würzburg zu jener Zeit beträchtlich ist.

Am Himmel über dem Hexenbruch kreiste derweil ein Geier, ein Teufelstier, dessen Erscheinen auch den letzten Zweifler überzeugte, dass man mit der Hinrichtung der Hexe Recht getan hatte. Ohnehin hatte sie alle gegen sie erhobenen Vorwürfe auf Hexerei und Zauberei freiwillig gestanden und war durch ein ordentliches Gerichtsverfahren ihrer gerechten Strafe zugeführt worden …

Das Bild vom aufgespießten Kopf der Hexe und dem Geier zieht sich seitdem durch die Schilderungen jenes jungen Junitags, als die letzte fränkische Hexe verurteilt und vor den Toren Würzburgs hingerichtet wurde.

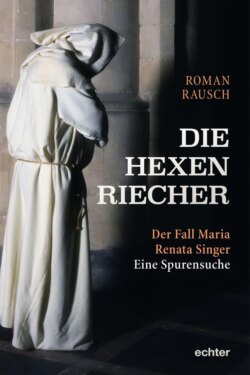

Abbildung 1: Hexenbruch zu Höchberg/Würzburg

Doch das ist nur ein Teil der Geschichte, der Legendenbildung. Der andere Teil ist kaum bekannt, von ihm soll hier die Rede sein.

Als der Kopf Maria Renatas am 21. Juni 1749 zu Boden fiel, löste er ein reichsweites, nicht für möglich gehaltenes Erdbeben der Entrüstung aus. Bis nach Wien und Rom drangen die Schockwellen. Von Kaiserin Maria Theresia heißt es, sie habe sich über den rohen, unrechtmäßigen Gewaltakt erschüttert gezeigt, vom Heiligen Stuhl soll es Proteste und Drohungen gehagelt haben.

Ein erbittert geführter Streit unter den Gelehrten aus dem In- und Ausland setzte daraufhin ein, er brachte den Fürstbischof von Würzburg, Carl Philipp von Greiffenclau, und den Abt von Kloster Oberzell, Oswald Loschert, in höchste Erklärungsnot. Als Hexereikrieg ging er in die Geschichtsschreibung ein.

Wie konnte es überhaupt dazu kommen, dass die verdiente Subpriorin des Frauenkonvents der Prämonstratenserinnen in Unterzell in Hexereiverdacht geriet? Über viele Jahre hatte sie ein unauffälliges, nahezu mustergültiges Leben in der Verwaltung und Führung des Klosters geführt, galt als gewissenhaft und streng in der Erziehung der Novizinnen und stand obendrein unter dem Schutz ihrer einflussreichen Ordensbrüder in Oberzell.

Anhand dreier Schlüsseldokumente – das Urteil der geistlichen Kommission, das Gutachten der theologischen Fakultät der Universität Würzburg und der Augenzeugenbericht eines Unbekannten von der Hinrichtung – werden die damaligen Ereignisse aufgegriffen und einer kritischen Spurensuche unterzogen. Sie sollen ein klareres Bild von Anklage, Prozess und Verurteilung der Maria Renata zeichnen als die durch Legenden und falschen Berichten überlieferten Versionen.

Aufgrund des verheerenden Bombenangriffs auf Würzburg im Zweiten Weltkrieg sind viele Originaldokumente zerstört oder verloren gegangen, sodass eine vollkommene Rekonstruktion des Falles und seiner Beteiligten nicht mehr möglich ist. Die erhaltenen Prozessakten lagern im Staatsarchiv Würzburg, sie sind umfangreich und werfen ein wenig schmeichelhaftes Licht auf diejenigen Personen, die hier als Hexenriecher1 bezeichnet werden. Dabei geht es nicht um deren nachträgliche Schmähung, sondern um die Charakterisierung ihres Denkens und Handelns.

Die nachfolgende Schilderung bezieht sich im Wesentlichen auf die Arbeiten von zwei Autoren und deren transkribierten Fassungen der Prozessunterlagen, zu einem kleinen Teil auf eigene Recherchen im Staatsarchiv Würzburg und bei Historikern, die zum Thema geforscht und veröffentlicht haben.

Bei den beiden Grundlagenwerken über den Prozess gegen Maria Renata Singer handelt es sich um:

Das verhexte Kloster von Anton Memminger (Ausgabe 1904) und der bisher noch unveröffentlichten Magisterarbeit von Claudia Sussman-Hanf Der Hexenprozess gegen Maria Renata Singer von Mossau in Würzburg (Universität Würzburg, 1990). Mitunter wird namentlich auf den jeweiligen Autor hingewiesen, wenn es sich um Informationen handelt, die nur bei einem Autor zu finden sind, oder wenn sich Erkenntnisse nicht mehr überprüfen lassen.

Wer sich auf die Logik und die Vorstellungswelten der Menschen im 18. Jahrhundert einlässt, wird an den Vorgängen in den Klöstern Unterzell (bei Würzburg) und Ilbenstadt (Niddatal, Hessen) als auch in der Universitäts- und Bischofsstadt vorerst nicht viel auszusetzen haben. Es war eine Zeit, die noch dem Teufelsglauben verhaftet schien und die sich aus unserer heutigen, aufgeklärten Sicht nur schwer beurteilen lässt.

Angesichts der großen (geistes-)wissenschaftlichen Leistungen jener Zeit und den gesellschaftspolitischen Entwicklungen im In- und Ausland stellt sich hin und wieder doch die Frage, ob selbst hochgebildete Geistliche, Doktoren, Professoren und Rektoren von Universitäten beim eigentlich anachronistischen Thema Hexerei ihres Verstandes verlustig gegangen sind, da sie nicht das Offensichtlichste erkannt haben (wollen). Es ist, als hätte der Teufelsglaube alles Wissen – gerade von den furchtbaren Hexenverfolgungen in Franken zwischen 1590 und 1631 – und Zweifel an der Wahrhaftigkeit der gegen Maria Renata erhobenen Vorwürfe ausgelöscht.

Auch die Erinnerung an den berühmten Jesuit Friedrich von Spee scheint verloren gegangen zu sein, der als Beichtvater im Würzburger Hexenturm tätig gewesen sein soll und daraufhin seine Cautio criminalis (Rechtliches Bedenken wegen der Hexenprozesse) veröffentlicht hat – die vermutlich jedem Student der Theologie und Rechtswissenschaft bekannt war, wenn er sein Studium nicht im Beichtstuhl oder im Wirtshaus verbracht hat.

Neuzeitlich würde man von einem vollkommenen und über Monate andauernden Blackout sprechen. Oder ging es den am Prozess Beteiligten weniger um Wahrheitsfindung als um Wahrung von Besitzständen und persönliches Fortkommen?

Anhaltspunkte gibt es dafür einige, wie auch für eine völlig aus dem Ruder gelaufene Klosterführung und die Unfähigkeit ihrer Vorsteher, deeskalierend einzugreifen. Menschliche Schwächen verlieren sich in menschlichen Abgründen und es fällt schwer, Verständnis dafür aufzubringen, wenn heute immer noch von Unglück und Verdrießlichkeit in der Vita hochgeschätzter Geistlicher gesprochen wird, während sie eine unschuldige Frau auf den Scheiterhaufen gebracht haben. Nachträgliche Besinnung, gar Reue oder Bekehrung ist bei keinem der Protagonisten feststellbar.

Im Gegenteil: Ausgang des 18. Jahrhunderts, am Vorabend zur Französischen Revolution, hängen sie immer noch einem alten Weltbild nach und stemmen sich mit aller Gewalt gegen dringend notwendige Reformen im Klosterleben wie auch im universitären Bereich, wo sie mittels der theologischen Fakultäten die Deutungshoheit besaßen.

Die Situation in Stadt, Land und Kirche war um das Jahr 1750 komplex, verworren und heiß umkämpft. Maria Renata hatte sich ohne eigenes Betreiben und vor allem schuldlos in diesem schwer zu entwirrenden Knäuel verfangen, sodass man sie als Opfer hochtrabender, unbelehrbarer und unbekehrbarer Geister und hysterischer Gemüter betrachten kann.

Es ist daher notwendig, ein paar Dinge anzusprechen und zu erklären, die auf den ersten Blick nichts mit ihr zu tun haben, aber letztlich zu ihrem Tod beigetragen haben. Sie sollen auch helfen, das Andenken an die Ordensschwester Maria Renata Singer von Mossau zu fördern und zu bewahren. Insbesondere gilt es, den teils abenteuerlichen Narrationen und frömmelnden Exkulpierungen eine Aufarbeitung der damaligen Ereignisse und Umstände entgegenzusetzen.

Beginnen wir mit der korrekten Terminologie: Maria Renata war keine Hexe, es gab niemals wahrhafte, echte Hexen und Dämonen, sondern nur abstruse Gedankenkonstrukte bis hin zu krankhaften Zwangsvorstellungen vom Wirken des Teufels auf Erden.

Maria Renata wurde aber ganz real zu einer Hexe gemacht und zum Tod verurteilt.

Wie es dazu kam und warum, ist Grund für die nun beginnende Spurensuche.