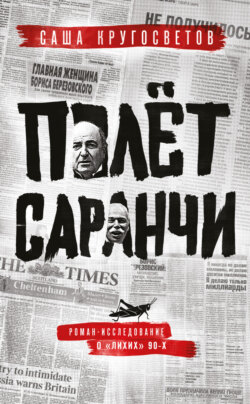

Читать книгу Полет саранчи - Саша Кругосветов - Страница 12

Часть 2. Авантюристы – детство, отрочество, юность

Везувий просыпается

ОглавлениеКогда Березовский заходил в комнату, начинало пахнуть серой, как от спичек. Он был для меня настоящим чертом. Очень талантливым чертом.

Б. Белоцерковский

«А ведь скажи тогда кто-то, в стародавние пятидесятые, что этот щуплый и шустрый еврейчик с вечно не закрывающимся ртом станет некоронованным властителем России, будет избирать вождей (о президентах в те годы слыхом не слыхивали), формировать правительства и открывать ногой тугие кремлевские двери, никто бы это даже за удачную шутку и не посчитал. Еще, может, и побили бы его – для острастки»[42].

Кем мог стать школьник Боря Березовский?

Плохоньким инженером? Совсем плохоньким, потому что не любил приземленной практической деятельности, – да.

Псевдоученым, кропающим никому не нужные квазидиссертации и псевдостатьи? Да, уже и стал в какой-то момент.

Заведующим продмагом, отпускающим по блату дефицит, а еще лучше начальником ОРСа – вполне. Возможно, неудачником-товароведом. Или, наоборот, мог «подняться» до директора овощебазы.

Директором совхоза, как Лукашенко? Вряд ли, не по зубам косточка, не по Сеньке шапка…

Мечтал он о многом, вплоть до Нобелевской премии, мечтать в стране развитого социализма никому не возбранялось. Но чтобы рулить Россией – об этом, думаю, он даже во сне не фантазировал. «И дело здесь не столько в государственном антисемитизме, – писал Хинштейн, – сколько совсем в другом: в отсутствии у нашего героя тех неуловимых, но необходимых черт, которые с детства отличают будущих начальников и VIP-персон от прочего люда, всевозможной массовки».

Кто знает, были у мальчика черты лидера или их не было? Сверстники могли не догадываться об этом, а нам теперь издалека не разглядеть.

«Ужас, все время болтал, – вспоминала его мать. – Уже не знали, на какую парту его посадить, он все равно найдет кого-то и будет все время разговаривать».

Незначительный, суетливый, говорливый, невнятный – таким его увидел и Сережа Турчин при их первом знакомстве. Люди вообще мало меняются. Приобретая жизненный опыт, многие, как правило, становятся хуже: хитрее, изворотливее, злее, коварнее. Мало кому удается пронести через годы лучшие детские качества: открытость, непосредственность и доброжелательность. Кстати: были ли у маленького Бориса эти замечательные детские качества? Почему нет, впрочем…

Сверстники, видимо, не принимали всерьез вертлявого Бориску, однокашницы – вообще не замечали. Детские и юношеские обиды сформировали его характер: вкрадчивость, энергию, несгибаемое, звериное упорство и сатанинское тщеславие. «Меня многие предавали», – часто повторял он. До последних дней лондонский изгнанник пытался рассчитаться с предателями за свои детские мальчишеские и новые недетские обиды, доказать неблагодарному миру – и в первую очередь самому себе, – «сколь преступно они все недооценили его таланты и достоинства».

Абрам Маркович Березовский, сын томского купца, по профессии инженер-строитель, всю жизнь колесил по стране, что-то возводил, воздвигал, пока не осел наконец в Москве. В 1943 году, в самый разгар войны, познакомился с Анной Гельман, девятнадцатилетней студенткой мединститута, – встреча двух провинциалов, приехавших «покорять столицу».

Двенадцать лет разница в возрасте…

Она – милая и трогательная, он – солидный и надежный: за таким как за каменной стеной. Что это было – пылкая любовь или трезвый расчет? Шла война, по Москве женихи не гуляли; даже инвалиды шли нарасхват…

Первый послевоенный год. Мертвые похоронены, живые вернулись с фронта, люди настраиваются на послевоенную жизнь, которая «теперь будет совсем другая», все полны радужных надежд. Двадцать третьего января 1946 года у четы Березовских родился мальчик.

Абрам Березовский был на хорошем счету, его переводили с завода на завод – каждый раз главным инженером, – дали даже премию Совмина. В общем, молодой советский выдвиженец.

К моменту рождения сына Анна училась на третьем курсе, из академического отпуска назад уже не вернулась – выбрала жизнь скромной домохозяйки.

Отныне и навсегда все в этой семье будет подчинено интересам долгожданного наследника. О, эта атмосфера безоглядной любви и даже поклонения! «Она боготворила сына, полностью жила его жизнью, – вспоминает ее знакомая Алла Раствелина. – Есть такие фанатичные мамы, которые с первых дней появления в семье чада всю собственную жизнь дарят только ему. Она даже второго ребенка не захотела только потому, что не представляла себе, что придется делить свою любовь к Борюсе с кем-то еще. Борюня для Анны Александровны был светом в оконце, абсолютным „всем“ в ее жизни».

Анна Березовская, насколько мы знаем, дала единственное интервью, приуроченное к шестидесятилетнему юбилею сына. Мать олигарха вспоминает такой эпизод: обнаружилось, что ненаглядный отпрыск скрыл от нее несколько полученных двоек, и она решила проявить строгость, наказав нерадивого ученика.

«Он лег. И я его так, знаешь… рукой шлепнула. В общем, и потом мы оба… Нет, не помню, не буду говорить, плакал ли он, но я плакала».

Жили Березовские скромно: шиковать было не на что. Если появлялись лишние деньги, тратили на Борю.

«Помню, один раз муж получил премию… и сказал: „Поезжай купи себе хоть платьице“. Я приехала и увидела детские колготки и шапочки. И купила их на все эти деньги. А себе, помню, купила только клипсики. И такая счастливая ехала домой!»

В сравнении с большинством советских семей Березовские существовали сносно. Достаточно сказать, что на почетном месте в их одиннадцатиметровой комнате стоял, прикрытый салфеткой, телевизор – роскошь по тем временам неслыханная! Все равно что теперь автомобиль класса люкс.

В школе Бориса постигло жесточайшее разочарование: выяснилось, что их кажущееся благополучие – не более чем жалкая пародия на подлинную роскошь. Дело в том, что в школе № 413 Ждановского РОНО учились в основном представители столичной элиты.

«Определенное своеобразие школе добавляла близость нескольких престижных домов, – вспоминает одноклассник Березовского Евгений Беркович, – высотного на Котельнической набережной и пары домов на улице Чкалова, где жили известные физики. Оттуда пришли в школу дети знаменитых ученых, артистов, военных».

Блатные дети жили уже не в коммуналках, а в отдельных квартирах с телефоном, ватерклозетом и даже с ванной. Носили модные курточки и брюки, катались на велосипедах и коньках, а к школе их подвозили аж на персональных автомобилях.

Впечатлительная душа избалованного домашнего ребенка не могла остаться равнодушной к столь прелестным признакам социального успеха: вот тогда-то, наверное, и зародилась в маленьком Боре мечта о «красивой и богатой жизни».

Он был увлекающейся натурой – ходил в кружки, секции, учился играть на баяне (пианино не помещалось дома), навзрыд отдавался пионерской работе, взахлеб соревновался в сборе макулатуры и металлолома.

Семья Березовских переезжает на новую квартиру в Академическом проезде, и в шестом классе их мальчик переходит в английскую школу № 2 на углу Ленинского и Ломоносовского проспектов. В этом районе жили в основном работники Академии наук. Среди Бориных одноклассников – сын Нобелевского лауреата Прохорова, дочь крупного физика-теоретика профессора Берестецкого.

«Из общей массы Бориса я никак не выделяла, – вспоминает Елена Баженова, его классная руководительница. – Да, неглупый. Да, способный. Но особой исключительности ничто не предвещало; был как все».

В новой школе юный Березовский вступил в комсомол и активно включился в столь важную для всей страны общественную деятельность. Среди его многочисленных комсомольских нагрузок – работа в школьном агитпункте. С агитацией, похоже, у него как-то не пошло, и тогда он придумал комсомольский патруль (патруль – уже какая-никакая власть!), придумал, организовал, сам же его и возглавил (не отдавать же власть в чужие руки!).

Патрульные дежурили на входе, проверяли: чистоту обуви, наличие сменки, успеваемость комсомольцев, отмечали опоздавших. Ах, что за сладкое чувство: задержать за опоздание не кого-нибудь – аж сына классной руководительницы! Это ли не высшее свидетельство его высочайшей принципиальности?!

Что говорить, талантов у шустрого мальчишки – хоть отбавляй! Но случился у него еще один по-настоящему высокий дар – главный талант всей его жизни: уже тогда он мастерски овладел высоким искусством обмана. Нет, никто в классе не умел врать лучше него: у будущего политического деятеля это получалось на удивление правдоподобно. Отъявленный шкода, он после любых, даже самых дерзких «проделок» выходил сухим из воды. Учителя глядели в эти наивные восточные глазки с растерянно хлопающими ресницами, и у них не оставалось ни капли сомнения: уж кто-кто, а этот приличный, интеллигентный мальчик точно не может быть замешан в плохом. Но ведь кто-то все придумал и сделал… Ну что ж – за проделки Березовского доставалось совсем другим. Начало было положено уже тогда, в невинные детские годы грядущего босса! Начало… Лиха беда – начало!

Это качество очень пригодится ему в дальнейшем.

И разумеется, понятно, почему одноклассники его не любили.

Дворовые мальчишки считали его дохляком и маменькиным сынком – от них больше всего и доставалось.

Когда сверстники впервые поучили его правильной жизни, пионер Боря долго не мог сообразить, что случилось. Мир раскололся: в одной половинке – домашние тепло и уют, мама, от которой никогда не было секретов, и алтарь домашнего храма – покрытый кружевной салфеткой телевизор; в другой – опасный двор и ничего не понимающая, неотесанная дворовая шпана.

Он был уверен: правда на его стороне, но дать сдачи обидчикам не мог и не умел – тщедушен был, росточком обделен, да и бойцовским характером на тот момент не отличался. Но уже тогда его нельзя было упрекнуть в недостатке сообразительности – быстро смекнул: не хочешь ходить с синяками, подстраивайся под тех, кто сильнее.

Видимо, с тех пор и появились у него хорошо нам теперь известные поднятые плечики, подобострастная, вкрадчивая походка – бочком, бочком, тяга к сильным мира сего и торопливое многословие… надо ведь успеть побольше наговорить, отвлечь внимание, заболтать противника, лишь бы не били. Ну и, конечно же, пристрастие к соленому и матерному словцу, без труда добавляющему недостающие штрихи брутальности его невзрачному облику.

А потом он стал старше и сделал неприятное открытие: прелестные одноклассницы игнорировали его, будто он и не юноша вполне себе пубертатного возраста, – вообще не замечали. Он готов был из кожи вон лезть, чтобы привлечь хоть чье-то внимание, – ноль результата. «Юный Березовский был в точности таким же, каким через много лет его узнает страна: сумбурным, невнятным, суетливым. Невысокого роста, сутулый, вечно куда-то спешащий, во рту сплошная каша – он, понятно, никак не подходил на роль героя-любовника, – писал А. Хинштейн, скрупулезно опросивший его одноклассников. – Но в изложении Бориса Абрамовича был он парнем хоть куда, драчуном, забиякой и бретером. И друзей имелось у него с избытком, а если от чего и страдал он, так исключительно от антисемитизма и большевистской косности».

«Однажды мы играли в классе в футбол и разбили портрет Дзержинского, – рассказывал он в одном из интервью, которые в эру своего расцвета раздавал в несчетном количестве. – Под этим предлогом меня не хотели принимать в комсомол. Говорили, что это был антисоветский поступок, чуть ли не сознательный».

Правда, его матушка вспоминала о том эпизоде несколько по-другому: «Учительница по истории рассказывала им, что, когда Дзержинский говорил, у него горели глаза. И что эти трое или четверо сделали? Сняли портрет Дзержинского со стены, подчистили глаза и провели туда лампочки».

Веселая детская шалость, тут нечего стыдиться – ну подзабыл, ошибся… Вспомнил не так, как было на самом деле, – может, случайность? Вроде пустяк. Но с этим умением БАБа в нужный момент вытаскивать из рукава туза или короля, переворачивая события с ног на голову, мы еще не раз столкнемся.

* * *

Да, у четы Березовских родился чертенок. Веселый, проказливый, симпатичный… Со временем из него вырос вполне себе полноценный черт.

И. Малашенко в Рамблере рассказывал о БАБе (это случилось на презентации сразу после выхода книги «Время Березовского»): «Он был малообразован, не понимал, где проходит граница между добром и злом. Однажды он пригласил меня на свою виллу на Кап-д’Антиб, и, выйдя из машины, первое, что я увидел, – каменная надпись „Оставь всю печаль, приходящий сюда“, переиначенная цитата из Данте. В „Божественной комедии“ над адом написано: „Оставь всякую надежду, входящий сюда“[43]. И я сказал Борису: „Посмотри, твой рай – просто перелицованный ад, и это очень опасная игра, потому что с адом ты неизбежно заиграешься“. Борис заигрался с адом».

Как получилось, что в человеческой семье родился черт? Отец и мать Бориса не были обременены предрассудками клерикализма – может, поэтому? А с другой стороны, не очень-то верится, что милая двадцатидвухлетняя Анна Гельман могла водиться с «нечистой силой». Как тогда быть с чертячьей генетикой? Кстати, такой же вопрос можно задать и относительно происхождения Троцкого, Азефа и Парвуса. Те уж точно – из всех чертей самые что ни на есть чертяки, просто несвятая троица. А в принципе, как в обычной семье может появиться ребенок-черт? Сейчас даже самые верующие и воцерковленные не очень-то разбираются в делах небесных, а уж в демонологии – тем более. Посмотрим же, что об этом писали искушенные люди в Средние века.

Очевидно: черти не родятся сами по себе. Нужно, чтобы чертом (инкубом) были либо отец, либо мать. И отчасти примыкает к этому традиционный русский народный сюжет о подмене младенца чадом нежити.

Средневековые демонологи не были изобретателями инкубов, поскольку истории о сношении человека с духами природы, демонами и языческими богами появляются во многих культурах и верованиях. В древнегреческой мифологии Зевс отличался большим распутством и влюблялся в смертных женщин, например в Семелу, родившую ему Диониса.

Римляне считали инкубов духами и приписывали им возможности и привычки, которые русские приписывают домовому… Инкуб, кстати, упоминается и в трагедии Гете «Фауст» в качестве «духа земли».

В славянских преданиях инкуб увязывался с Летающим или Огненным змеем: «Огненный змей (варианты – змей-любака, маньяк, налёт огнянный, прелестник) – злой дух, мифологическое существо, которое часто является людям инкубом – ипостасью ходячего покойника или черта, принимающего облик умершего или находящегося в отлучке мужа или любовника и вступающего в любовные отношения с женщинами».

В сказках, легендах и мистических историях встречается и такое, что нечисть якобы обернулась мужем и затащила женщину на ложе. А тогда уж, наверное, возможно и рождение ребенка – почему нет? И при определенном стечении обстоятельств никто, включая мать, не узнает, что ребенок этот не от мужа, а от черта, то бишь он и есть маленький черт.

Мне кажется, можно сразу отмести приведенные выше варианты, подробно описанные в «Молоте ведьм»[44]. Все наши пламенные революционеры родились в достойных семьях, хоть и не христианских, но их матерей мы никак не можем заподозрить в тайных связях с чертями. А чтобы эти заботливые еврейские мамы не заметили подмены их младенцев на чады нежити – нет, этого ну никак не могло случиться!

«Молот ведьм» дает еще один вариант – на эмбрион (в момент его формирования) или на плод (уже на этапе вынашивания) было обращено какое-то особенное воздействие.

Что может происходить с плодом, если в беременную женщину вселится инфернальная сущность? Наверное, эта сущность может как-то направить развитие плода.

А насчет вселяющихся в человека бесов – если верить легендам, то это запросто может произойти в любой момент. Во всяком случае, к такому выводу меня подталкивают цитаты из книги Александра Амфитеатрова[45]: «Чтобы ворваться в слабо защищенную душу, дьяволы пользовались не только малейшим вольным грехом, но всякою невнимательностью, вводившей в грех невольный. Дитя хочет пить. Дьявол подсовывает ему кружку воды и сам в нее ныряет. Бедное дитя пьет, позабыв перекреститься, и вот бес уже в нем, это рассказ св. Цельза. В житии св. Бонания, аббата в Люцедио, повествуется о родильнице, которая таким же способом проглотила дьявола по имени Фумарет (Fumareth). Cв. Григорий Великий знал монахиню, съевшую демона в листке латука. Если человек жил в грехе, от бесноватости не могли его спасти никакие святые прибежища, ни убежища. В житии св. Констанца, архиепископа Кентерберийского, рассказывается случай, как бес вселился в молодого монаха в то самое время, когда он читал за литургией Евангелие. Сын отца Алексея в известном рассказе Тургенева окончательно был схвачен преследующим его бесом в момент еще более священный:

– Слушай, – говорит, – батька. Хочешь ты знать всю правду? Так вот она тебе. Когда, ты помнишь, я причастился и частицу еще во рту держал – вдруг он (в церкви-то это, белым-то днем!) встал передо мною, словно из земли выскочил, и шепчет он мне… (а прежде никогда ничего не говоривал) – шепчет: выплюнь и разотри! Я так и сделал; выплюнул – и ногой растер. И стало быть, я теперь навсегда пропащий – потому что всякое преступление отпускается – но только не преступление против святого духа…

Все некрещеные предполагались одержимыми бесом с момента рождения».

Теоретически, кстати, и вселение беса необязательно. Деревенская ведьма посмотрела дурным глазом – вот плод уже и стал развиваться под черта. Или, например, зачатье в аномальной зоне произошло. Или потом беременная в проклятом месте плод вынашивала. Или тот же домовой решил на будущего ребенка как-то повоздействовать своими мистическими силами.

* * *

В последних классах школы в Березовском произошел неожиданный перелом – проснулась любовь к точным наукам, хотя вплоть до восьмого класса тройки по геометрии с алгеброй были самой частой отметкой. Он всерьез увлекся математикой, его даже стали посылать на математические олимпиады – отстаивать честь школы.

Годы еще вполне оттепельные. Еще живы хрущевские послабления с нежными ростками, пробивающимися сквозь изрядно продырявленный железный занавес, – демократизации, свободы творчества и контактов с продолжающим загнивать капитализмом хотя бы в области культуры.

Андрей Вознесенский у памятника Маяковскому кричал: «Я – Гойя! Глазницы воронок мне выклевал ворог, слетая на поле нагое». Появился театр Современник, а в 64-м – обновленный Юрием Любимовым Театр на Таганке. В Москве проводился Конкурс Чайковского и возобновился международный кинофестиваль. Рупорами шестидесятников стали Новый мир и Юность, вечера поэзии в Политехническом музее, зарождался новый жанр бардовской песни, впервые после возвращения из Китая прошли гастроли оркестра Олега Лундстрема, вживую появился американский джаз в лице биг-бенда короля свинга Бенни Гудмена.

И садовые скамейки куйбышевского Бродвея, на которых весной 62-го собиралась молодежь, действительно были. И там действительно бурлили идеи, кипели страсти, обсуждались замыслы… Молодежные движения и объединения по всем городам Союза росли как грибы.

В 1962-м наш герой окончил школу, но аттестат оказался посредственным: четыре пятерки, двенадцать четверок и одна тройка. Аттестат – что, разве это самое главное? Честолюбивый юноша решает посвятить себя науке и несет документы в святая святых – на физический факультет МГУ. Он, как вся страна, смело смотрит в будущее и почти уверен в успехе, но жизнь не согласилась разделить его оптимизм: на устном экзамене по математике Борис получает отлично, но на письменном – неуд.

В случившейся неудаче виноват, конечно, государственный антисемитизм: «Мне поставили двойку, потому что я еврей». Давая интервью уже в годы своего жизненного успеха, БАБ постоянно педалирует именно такое объяснение случившегося провала, подчеркивая, через какие суровые тернии ему приходилось продираться к звездам.

Не секрет, что даже в открывающие новые горизонты шестидесятые юдофобство еще поддерживалось государством – вспомним чеканную формулу Косыгина: «Старые не вытаскивать, новые – не забивать!» – но в данном конкретном случае это очередная легенда прикрытия. Михаил Денисов, приятель Березовского с юношеских лет, вспоминает, что такая версия неуда по математике появилась на свет гораздо позже, уже в годы публичности БАБа: «Напротив, он сам признавался, что ему не хватило знаний. Борис даже приводил в пример своего приятеля из параллельного класса – еврея. Вот, мол, если б я был подготовлен, как он, тоже бы поступил».

Вместо МГУ он был вынужден поступать в Лесотехнический институт на факультет электроники и счетно-решающей техники, созданный по инициативе самого С. П. Королева: вот уж унижение так унижение!

Некоторые доморощенные биографы высказывают мнение, что туда с поступлением у Бориса тоже возникли проблемы и, возможно, они как-то устранялись его отцом, Абрамом Марковичем, – вероятно, с помощью сверхлимитной отгрузки керамической продукции своего предприятия. Не исключено, что это наветы недоброжелателей, хотя все знают: при советской власти именно так, неформально, и решались нерешаемые вопросы. Но если это все-таки верно, то уже с нежного абитуриентского возраста будущий БАБ убедился: связи и блат являются настоящей властью в стране «развитого социализма» – перед ними не устоят никакие стены, amen.

Чудесные студенческие годы, все прекрасно! Нет, он не просто лучше сверстников решает математические задачи, он умнее их во всем. Вот мнение Ю. Фельштинского: «Отличие Березовского от остальных людей заключалось в том, что его интересовал только он сам. Думал он только о себе; делал только то, что считал для себя выгодным и приятным». И обоснование готово – все вокруг дураки, зачем с ними считаться? Недаром любой его разговор с друзьями (да полноте, разве были у него друзья?), как правило, начинался с присказки-скороговорочки: «Ты не понимаешь». Ты не понимаешь, вы все не понимаете, а я-то уж точно понимаю…

Похоже, уже в те годы у него появились комплекс превосходства и пофигизм. В личном деле – выговоры: «За нарушение правил читального зала и грубость к сотрудникам библиотеки», «За систематические пропуски занятий»… Вроде бы ерунда, но раньше тихий, пугливый мальчик ничего такого себе не позволял: дисциплина – пять, прилежание – пять, что еще там есть – послушание? – твердая пятерка…

Соученики его не особенно жаловали; в том числе и девушки, для которых умение решать математические задачи не играло, видимо, существенной роли.

Однокурсница Татьяна Хохлова вспоминает Бориса как «сутулого мальчика небольшого роста, с черными, не всегда аккуратно причесанными волосами. Ходил он обычно в запачканном светлом клетчатом пиджаке. Вдобавок необычайно быстро двигался и говорил».

Он уже почти взрослый, он лучше и умнее всех, а женского внимания как нет, так и нет.

Студент Боря Березовский, по мнению близких знакомых, отличался повышенным мужским темпераментом – любил прекрасный пол, трогательно относился даже к бывшим возлюбленным, но дамы, увы, не отвечали ему взаимностью. Все ближайшие годы – вплоть до конца перестройки – наш герой будет мучиться от этого, и, возможно, именно здесь зарыт корень многих проблем БАБа.

Тема секса почти не сходила с его языка; даже случайным знакомым, просто первым встречным, он любил рассказывать о своих бурных эротических похождениях. Вездесущий А. Хинштейн, который запальчиво и не по-детски копал эту тему (задание было такое или задело за живое?), сообщает, что в каком-то колхозном таблоиде он обнаружил «преоткровеннейшее интервью личного уролога Бориса, некоего доктора Князькина, в котором тот рассказывал о вещах сугубо интимных – о габаритах, особенностях, недугах своего пациента и даже о том, что перед абордажем Борис Абрамович непременно натягивал ярко-красные трусы».

Несколько старых приятелей Березовского, пожелавших остаться неизвестными, рассказывали тому же въедливому Хинштейну, что «еще в 1980-е Борис Абрамович вынужден был пользоваться услугами платных цыпочек: и это в те годы, когда проституция слыла исключительно западным пороком и платить за любовь считалось чем-то постыдным, недостойным нормального мужчины».

Пришло богатство, и многолетние унижения БАБ с лихвой компенсировал, оттягиваясь за наличный расчет… «Хорошо, что наступила перестройка, – восторженно заявлял он. – Теперь без проблем можно снять бабу, завести в гостиницу». Любовницы, жены, нимфетки, девочки из модельных агентств напрокат, жены партнеров – словом, он дорвался до сладкого, просто плескался в клубничке с молоком!

Стоило стать богатым и знаменитым: локомотивом его непомерных амбиций, возможно, оказалась элементарная фрустрация. Ситуация, понятная и знакомая не только ему. «Для очень многих людей, – поясняет Петр Авен, хорошо знавший Березовского, – то, что девушки их обходили, становилось стимулом в разных отраслях человеческой деятельности».

Давайте вспомним разговор на эту тему незабвенного Паниковского с монументальным Остапом Бендером.

П.: Я совсем бедный! Я – старый. Меня девушки не любят.

Б.: Обратитесь во Всемирную Лигу Сексуальных Реформ. Может быть, там вам помогут.

П. (содрогаясь): Меня никто не любит.

Б.: А за что вас любить? Таких, как вы, девушки не любят. Они любят молодых, длинноногих, политически грамотных. А вы скоро умрете. И никто не напишет про вас в газете: «Еще один сгорел на работе». И на могиле не будет сидеть прекрасная вдова с персидскими глазами. И заплаканные дети не будут спрашивать: «Папа, папа, слышишь ли ты нас?»

П. (перепугавшись): Не говорите так! Я всех вас переживу. Вы не знаете Паниковского. Паниковский вас всех еще продаст и купит.

Это не о Паниковском написано, это о судьбе Бориса Абрамовича (и про старость, и про девушек, и про вдову с персидскими глазами, и про детей на могиле) – пророческие строки! И о собственной несгибаемой позиции БАБа:

«Вы не знаете Паниковского. Паниковский вас всех еще продаст и купит».

Возникает вопрос: не слишком ли много внимания уделяет автор любовным похождениям будущего олигарха? Да нет, я не ханжа, мне все равно, как строил личную жизнь Борис Абрамович, это его выбор. Просто, если ты только покупаешь любовь, не надо удивляться тому, что твоя гражданская жена исчезает на две недели (выкрали инопланетяне, как она объяснила), а потом живет со своим фитнес-тренером; что одна из бывших жен, с которой якобы сохранились самые теплые отношения, отсуживает у тебя несколько сот миллионов фунтов стерлингов; что шестнадцатилетняя стерва в глаза и при свидетелях называет тебя «старым евреем, которого все ненавидят», но живет с молодым любовником в подаренной тобой квартире. Еще озадачивает, почему такой неподдельный восторг вызывают похождения немолодого и не особо удачливого казановы у некоторых представителей российской и нероссийской элиты – у Юла Дубова, например, у Дмитрия Гордона или у милого моему сердцу Павла Лунгина, создателя фильма «Олигарх»?

Но это будет потом – и портфельные модели, и элитные эскортницы, и доступные нимфетки, и жены класса люкс. А в студенческие годы нашему герою пришлось умерить эротические амбиции, предпочесть синицу в руке и жениться на скромной соученице Нине Коротковой, которая родила в этот мир двух прелестных девочек: Лизу и Катю.

После окончания института Березовский в течение полутора лет трижды менял работу, пока в 1969-м не осел в столь желанном академическом Институте проблем управления (ИПУ, тогда – Институт автоматики и телемеханики). В те годы это были очень сложные, почти цирковые трюки – поменять работу после распределения и попасть в престижный академический институт. Надо отдать должное способностям начинающего фокусника, уже на заре туманной юности умевшего подключить нужные связи и рычаги блата – абсолютно уникального советского явления!

Нет, не зря он упирался и суетился – в этом учреждении Борис Абрамович останется всерьез и надолго: в неприступных стенах научного парадиза встретит перестройку, развал Союза и собственное чудесное превращение из балаганного фокусника в настоящего волшебника – из бесправного нищего ученого в преуспевающего долларового миллионера.

Уже была написана повесть «Понедельник начинается в субботу»[46], и наш герой под фанфары вошел в лучший из советских НИИЧАВО, чтобы заниматься – естественно – чародейством и волшебством. Институт, основанный в 1939-м, занимался теоретическими и прикладными исследованиями в области управления. Модная тематика с мутными формулировками направлений научных исследований, чем-то напоминающая поиск красной тинктуры в условиях развитого социализма, именуемой еще панацеей жизни или жизненным эликсиром, – универсального средства: и золото из дерьма делать, и старое тело молодить. Но в ИПУ это не какая-то дремучая средневековая алхимия – все на строго научной основе. Постулаты, теоремы, доказательства… А уже по их интеллектуально емким рекомендациям будут перестраиваться производства, которые сразу же превысят уровень зарубежных аналогов – почти без затрат и практически мгновенно!

* * *

ИПУ в те годы напоминал свифтовскую Лапуту – и по созвучию, и по содержанию их бурной деятельности. Кстати, вы знаете, что такое Лапута? Очень просто – lа puta, путана по-испански. Что-то от работы путаны было и в этом НИИЧАВО – денег научный рай съедал немерено, но философского камня для волшебных превращений нашей отсталой промышленности мы так и не дождались. Полный аналог продажного секса: стоит дорого, удовольствия – ноль!

Заглянем в старинные тексты Джонатана Свифта.

«Дома лапутян построены скверно: стены поставлены криво, ни в одной комнате нельзя найти ни одного прямого угла; эти недостатки объясняются презрительным их отношением к прикладной геометрии, которую они считают наукой вульгарной и ремесленной; указания, которые они делают, слишком утонченны и недоступны для рабочих, что служит источником беспрестанных ошибок. И хотя они довольно искусно владеют на бумаге линейкой, карандашом и циркулем, однако что касается обыкновенных повседневных действий, то я не встречал других таких неловких, неуклюжих и косолапых людей, столь тугих на понимание всего, что не касается математики. Они очень плохо рассуждают и всегда с запальчивостью возражают, кроме тех случаев, когда бывают правы, но это случается крайне редко».

Очень по-советски, на мой взгляд.

Дальше Свифт пишет о необъяснимом пристрастии лапутян к новостям и политике: «Они вечно осведомляются насчет общественных дел, высказывают суждения о государственных вопросах и ожесточенно спорят из-за каждого вершка партийных мнений», хотя сам-то Свифт не мог найти ничего общего между математикой и политикой: «…разве только, основываясь на том, что самый маленький круг имеет столько же градусов, как и самый большой, они предполагают, что и УПРАВЛЕНИЕ миром требует не большего искусства, чем какое необходимо для управления и поворачивания глобуса».

Несомненно, одаренные математики нашего своеобразного НИИЧАВО готовы были и стремились управлять чем угодно – только допустите. Как и в случае с лапутянами, «эта наклонность обусловлена скорее весьма распространенной человеческой слабостью, побуждающей нас больше всего интересоваться и заниматься вещами, которые имеют к нам наименьшее касательство и к пониманию которых мы меньше всего подготовлены нашими знаниями и природными способностями».

Забегая вперед скажу, что впоследствии из таких вот храмов науки и вышли смелые лидеры перестройки и бодрые младореформаторы (настоящие Тимур и его команда), которым мы почему-то доверили свои судьбы, и за короткий срок соорудившие на месте нашей страны свой бредовый и претенциозный лапутянский рай.

Но это будет потом, а пока ипушники, как и лапутяне, «находятся в вечной тревоге и ни одной минуты не наслаждаются душевным спокойствием, причем их треволнения происходят от причин, которые не производят почти никакого действия на остальных смертных».

Чем же они так увлечены и взволнованы?

«Один из ученых занимался проектом извлечения из огурцов солнечных лучей, которые предполагал заключить в герметически закупоренные склянки, чтобы затем пользоваться ими для согревания воздуха в случае холодного и дождливого лета; другой – превращением человеческих экскрементов в те питательные вещества, из которых они образовались, путем отделения от них некоторых составных частей, удаления окраски, сообщаемой им желчью, выпаривания зловония и выделения слюны; третий – пережиганием льда в порох. Одни сгущали воздух в вещество сухое и осязаемое, извлекая из него селитру и процеживая водянистые и текучие его частицы; другие размягчали мрамор для подушек и подушечек для булавок; третьи приводили в окаменелое состояние копыта живой лошади, чтобы предохранить их от изнашивания».

Если назвать темы диссертаций, написанных и защищенных в ИПУ в 70–80-е, получится нечто похожее – квазинаучная жвачка, не имеющая отношения к науке и практике управления чем-либо. Управлением чем-то конкретным занимались – причем достаточно успешно, – но совсем в других ведомствах.

Думаю, уместно напомнить об особой машине лапутян, показанной Гулливеру, – станке, подбирающем случайные сочетания слов, написанных на деревянных дощечках. Благодаря этому изобретению самый невежественный человек, считали лапутяне, может писать книги при полном отсутствии эрудиции и таланта. Неважно о чем – книги по философии, поэзии, политике, праву, математике, богословию и т. д.

Как это похоже на маразм некоторых советских научных учреждений восьмидесятых… Не всех и не всегда – возразите вы и будете правы. Но об этом позже.

* * *

Писать книги при полном отсутствии эрудиции и таланта…

Звучит куда как заманчиво! Молодой специалист сразу понял, что его всегда тянуло к чему-то подобному Тонкой, увлекающейся натуре юного БАБа претила работа практическая, приземленная работа от сих до сих. Потому-то он и бежал из этих ужасных почтовых ящиков. То ли дело чистая наука – можно бесконечно дискутировать, спорить, воображая себя попеременно то Фурье, то фон Нейманом, в крайнем случае – Леонидом Канторовичем, придумавшим линейное программирование.

Вот что об этом периоде своей жизни писал сам Борис: «Мне нравилась жизнь ученого в Советском Союзе. Нерегламентированный рабочий день. Не нужно было к восьми часам, продираясь через толпу, лезть в метро. Я мог поспать, но зато мог и посидеть до четырех утра и подумать над проблемами, которые были интересны. Я вел жизнь советского художника. Это не жизнь советского рабочего. От звонка до звонка у станка. А с рассвета до заката наедине с собой, со своими мыслями и с компанией, которую ты выбираешь».

А вот мнение Ю. Дубова, сослуживца и будущего компаньона Березовского: «У нас был невероятно высокий уровень инфантилизма. Это были такие замечательные элои, как у Уэллса. Сел, написал диссертацию. Вскочил, получил зарплату, сбегал за колбасой. Мой шеф говорил: „Ты пришел в замечательное место, в Академию наук. Тебе здесь всю жизнь будут платить зарплату, и тебя никто никогда не тронет“….Березовский, – продолжает Дубов, – придумывал новые задачи с какой-то невероятной скоростью. Были задачи, на которые уже есть ответы, он про это просто не знал. Было какое-то количество задач, наверное, интересных, но непонятно кому нужных. Он был ребенок-непоседа. Он этих идей рожал штук по пять в неделю и бросал».

Нет, БАБ не создан для безмятежной жизни в раю, радостей мнимых научных открытий, накрученных на генераторе идей лапутян (или другим весьма прагматичным способом – бартером автозапчастей), ему явно недостаточно. Его энергия бьет ключом. «Я – образец классического советского карьериста. Я – общественное животное. Я – активный человек, был в пионерии, комсомоле, партии».

Березовский с головой погружается в общественную жизнь института: член комитета комсомола ИПУ, активист совета молодых ученых, потом – председатель совета. Одной наукой карьеры не сделать.

На пике своего успеха – а он придет в недалеком будущем – Березовский без устали станет всем напоминать, с каким увлечением он занимался наукой, каким был талантливым и успешным: «В двадцать семь лет защитил кандидатскую диссертацию, в тридцать семь стал доктором технических наук, в сорок пять был избран членом-корреспондентом РАН. Двадцать пять лет я занимался наукой, тоже в режиме восемнадцать – двадцать часов в сутки».

Борис Абрамович вылепит в СМИ собственный образ нищего подвижника науки, живущего математикой, забывающего пообедать аскета в мятом костюме, мыслителя не от мира сего, сутками бьющегося над решением мировых проблем.

Вся озвученная в СМИ биография нашего героя составлена из мистификаций и тщательно придуманных мифов.

Первый фантом: БАБ – большой ученый.

В советском смысле – да, был вполне успешным; большим, видным – не уверен…

По мнению Авена, «он был очень посредственным ученым. В проблемах, которыми занимался, разбирался поверхностно. Но зато был хорошим организатором. Как только Березовский занял в ИПУ мало-мальски значимый пост, он мгновенно добился права набирать к себе в подчинение евреев. За это они вынуждены были работать на него, выполнять функции научных негров. Вот эти-то ребята и были действительно гениальными. Например, Юлий Барышников, живущий сейчас в Германии. Березовский же попросту их эксплуатировал, пользуясь их бесправием».

Друживший с ним в студенческие годы Михаил Денисов: «Ничем особо выдающимся Борис не выделялся. Средний ученый; верхний слой среднего уровня. Но у него всегда была очень развита организаторская жилка… Это не то, что мы – теоретики; сидели на кухне, писали диссертации. Он всегда входил в темы через предприятия, через производство».

В конце концов, это тоже очень важно – заниматься именно тем, что нужно промышленности, обеспечивать внедрение. Социолог а. Ослон, некогда работавший в ИПУ, считает, что Березовский был довольно слабым администратором: «Работники лаборатории постоянно были увлечены чем-то. Постоянно находились на гребне творческой активности. Березовский был слишком занят, чтобы отвлекаться на повседневные дела».

А вот мнение еще одного сослуживца, приведенное в книге А. Хинштейна: «Березовский буквально фонтанировал различными идеями, но реализовать что-то до конца было выше его сил. Своих подчиненных он просто утомлял противоречивыми, а то и взаимоисключающими заданиями».

В общем, все, даже близкие друзья, уверенно подтверждают: слабак – а как тогда появились диссеры, научные работы?

Многие считают, будто диссертации Березовский готовил не сам: его кандидатскую писал Михаил Денисов, докторскую – другой приятель, сослуживец по ИПУ, впоследствии партнер, Александр Красненкер. Есть мнение, что активное участие в подготовке принимал и Ю. Барышников.

А вот что говорит об этом первый заместитель Березовского по ЛогоВАЗу Самат Жабоев: «Красненкер сам рассказывал мне, что делал для Бориса докторскую. Ему принесли написанные Березовским наброски, тот посмотрел. „Полная фигня (он, правда, выразился крепче)“, – говорит. Но его настоятельно попросили помочь».

Я привел высказывания разных людей – как было на самом деле, мы выяснить уже не сможем, оставим это на совести очевидцев. Или, перефразируя Александра Сергеевича, «ну что же, мненья очевидцев я вам старательно читал – иных уж нет, а те далече, как Сади некогда сказал».

Фантом второй: БАБ – блестящий коммерсант.

Мне рассказывали о запуске на конвейер диссертаций на заказ. Якобы писал их Красненкер со товарищи, Борис Абрамович же, как и положено председателю совета молодых ученых, осуществлял общее руководство и занимался реализацией наукоемкого товара. Цена докторской под ключ – нескольких тысяч рублей (сравним с типовой зарплатой тех времен – от ста до двухсот рублей).

В «Большой пайке» Дубов посвящает немало страниц этому увлекательному промыслу.

«Действительно, они писали диссертации за других», – свидетельствует бизнесмен В. Хроленко, познакомившийся с Березовским еще в конце 1970-х.

«За написание одной главы Борис брал триста рублей, – сообщает Петр Авен. – Но писал, разумеется, не он; Березовский лишь организовывал процесс – находил заказчиков, подбирал исполнителей».

Главное – организовать процесс, набрать толковых исполнителей, пусть они придумывают и играют музыку. Всю основную работу сделают статисты, а сливки останутся директору филармонии…

Я не сужу. Так принято было в Советском Союзе делать карьеру ученого. Совок неэффективен во всем. Удивительно, что советская Академия наук все-таки дала нам имена великих физиков, математиков, биологов и кибернетиков – Ландау, Сахаров, Курчатов, Котельников, Королев, десятки имен. Как говорится, не благодаря, а вопреки… Объяснение на поверхности: все, что касалось ВПК, космоса и их обеспечения, было под особым контролем. От прикладных институтов – тем более от шарашек – требовались конкретные результаты, а не диссертации. По опыту моей собственной работы могу сказать, что в министерствах микроэлектроники, судостроения, общего машиностроения были очень сильные прикладные НИИ, но и там выкрутасов и безобразий с внешними регалиями научной работы хватало.

БАБ не был ученым в общечеловеческом смысле этого слова, он был обычным, как все, чиновником от науки – бесцветной, затертой личностью без собственного лица. Говорят, не научился даже ясно излагать свои мысли. По воспоминаниям А. Зибарева, на заседаниях совета директоров ЛогоВАЗа Березовский каждый раз мямлил, не мог толком сделать доклад об итогах работы его компании. Вот он, реальный масштаб человека!

Но у него ведь есть истинные таланты. Как у Азефа, как у Парвуса. Что-то даже от Троцкого. Просто таланты эти лежат в иной плоскости. С ранней юности Борис имел нюх на нужных людей и обладал умением легко с ними сходиться: поистине дар небес в эпоху тотального дефицита! Что вам надо? Билеты на спектакль Театра на Таганке? Продуктовые заказы для ветеранов из Елисеевского магазина? Книги Юлиана Семенова, подписку на библиотеку современной фантастики?

Он получился совершенно замечательным чертиком, типичным жучком советской поры, человеком повышенной бюрократической проходимости – очень, кстати, нужный в то время тип людей.

«Борис был таким активным, что поймать его невозможно, – говорит о нем Александр Ослон. – Он появлялся то здесь, то там, звонил в миллион мест, опаздывал в миллион мест, обещал быть в миллионе мест, но так и не попадал туда».

Одним словом, калягинский персонаж Сан Саныч Любомудров – умел дружить, а его записная книжка была испещрена телефонами нужных людей; при этом на службе он почти не появлялся.

Втереться в доверие, выскочить как черт из табакерки, улучить момент и подсунуть бумажку на подпись, найти подход к нужному человечку, выбить дефицитные фонды – вот его стихия. Зачем он пошел в науку? Из него мог получиться талантливый снабженец-толкач! Это ведь тоже дар. И самое главное – он любил всем этим заниматься.

А вот что говорит о нем Михаил Денисов: «Боря всегда искал контакты с нужными людьми. У него были к тому способности».

Ему вторит сослуживец Березовского Владимир Гродский: «Борис знал, как строить отношения с людьми. Он мог найти общий язык с кем угодно».

Руководство института благоволит к молодому ученому. Ему симпатизирует и помогает во всех делах сам академик Трапезников – личность легендарная, Герой Труда, лауреат мыслимых и немыслимых премий, бессменный директор института со сталинских времен. Скорее всего, не научными талантами объяснялись симпатии институтского начальства к Березовскому. Услуги, услуги и еще раз услуги – очень удобный и полезный сотрудник. И какая пробивная сила – нет, такой завлаб определенно необходим институту!

Березовский уже тогда понял, как важно заранее создавать правильный имидж. В его собственном изложении БАБ предстает перед нами в образе бескорыстного ученого, живущего в аскезе и всего без остатка отдающего себя советской науке. Похоже, это не совсем верно. Его с детских лет тянуло к красивой, роскошной жизни, да вот беда: бодливой корове бог рог не дает – на зарплату научного сотрудника особо не разгуляешься.

Денисов рассказывал, что от безденежья Березовский экономил буквально на всем. Ну и конечно, приходилось ловчить, подрабатывать мелкими спекуляциями. Через знакомых продавцов скупал в столичных магазинах мелкие партии дефицита, потом перепродавал – с интересом для себя. Время от времени какой-то товар подкидывал ему папа приятеля, возглавлявший Роспотребсоюз – организацию, управлявшую всей потребкооперацией на российских коммерческих просторах. Очевидцы рассказывают о распродажах втридорога меховых шапок, организованных БАБом и этим его приятелем, – довольно выгодный дефицитный товар в те времена.

Но главной золотоносной жилой для него стали запчасти Жигулей: самая твердая советская валюта. Достать в те годы запчасти – двери, крылья, бамперы, лобовые стекла, кузов – было сродни подвигу. А у Бориса нашего Абрамовича в тот период образовались уже кое-какие знакомства на Волжском автогиганте, ВАЗе.

Нужному человечку или начальничку он доставал (ну что, забыли об этом важном глаголе соцдействительности?) вожделенные железяки по госцене, прочим – с наценочкой.

Все шло по накатанной, пока не случился конфуз в славном городе Махачкале, куда самолетом из Москвы прилетел предприимчивый ученый. Наметанный глаз сотрудника ОБХСС сразу заметил два огромных мешка, которые, надрываясь, тащил небогатырского вида столичный пассажир.

Мешки, как выяснилось, были набиты сирийскими покрывалами и комплектами постельного белья. Молодого ученого препроводили в кабинет следователя – он мгновенно сознался, что хотел перепродать товар по спекулятивной цене.

По тем временам – криминал, и криминал весьма серьезный. Когда следователь Анатолий Коркмасов объяснил незадачливому коммерсанту, что сидеть ему придется годика четыре, тот не мог удержаться от слез. До сих пор Коркмасов с умилением вспоминает, как сам Березовский рыдал у него в кабинете: «Расплакался как ребенок. Особо упирал на нищенскую зарплату, рассказывал о несовершеннолетних детях, которые станут безотцовщиной, и неработающей жене. Наволочки и пододеяльники, как оказалось, он купил с помощью знакомого товароведа универмага Москва; деньги на товар назанимал у сослуживцев. Говорил о поломанной научной карьере, о том, что мечтал быть полезным для страны. Но закон есть закон, и прокурор уже дал санкцию на его арест…»

В махачкалинском СИЗО Борис Абрамович отсидел десять суток. Дома у него прошел обыск, родственники и сослуживцы были в шоке: в институте отреагировали и подготовили специальный выпуск стенгазеты, клеймящий позором отщепенца и спекулянта.

Но потом случилось нечто удивительное. Уголовное дело неожиданно прекратили – якобы за недоказанностью вины. Будто бы следователь Коркмасов проникся состраданием к несчастному кандидату наук и не стал ломать ему жизнь. А руководство института тут же забыло, как только что собиралось пригвоздить незадачливого спекулянта к позорному столбу.

И еще одна пикантная деталь: не ожидая завершения следствия, дирекция направляет Березовского – случай беспрецедентный – в командировку (куда-то в Восточную Европу). В те времена для выезда за рубеж требовалось пройти все круги ада в жерновах бессчетного количества советских инстанций и комиссий.

Борис из заточения многим звонил, подключал к избавлению себя любимого своего друга Леню Богуславского, а через него – известных деятелей культуры Зою Богуславскую и Расула Гамзатова: у П. Авена это подробно описано, но меня почему-то Петр Олегович не убедил. Волшебное спасение мелкого барыги и незначительного махинатора от науки можно списать на низменные инстинкты академиков и служителей правосудия, которым ничто человеческое – в том числе дефицитные автозапчасти – было не чуждо. Можно – на капризные зигзаги удачи, которая берегла нашего героя для будущих славных дел и свершений. Александр Хинштейн, бывший журналист, а ныне известный политик, считает, что главная причина счастливого избавления нашего героя из рук правосудия крылась в другом: «Об этой стороне своей жизни Борис Абрамович постарался забыть как можно скорее; даже мысленно – я почти уверен – он предпочитает не возвращаться в далекий 1979 год, когда судьба свела его с одной могущественной, таинственной организацией, чью аббревиатуру из трех букв знала вся страна.

Теперь Березовский ругает Лубянку на чем свет стоит, обвиняя контору в покушении на него самого, в убийстве Литвиненко, во взрыве жилых домов. Кажется, нет сегодня на планете более ярого ненавистника отечественных спецслужб, чем Борис Абрамович.

Однако так было далеко не всегда. Мне доподлинно известно, что осенью 1979 года скромный кандидат технических наук Березовский вступил в близкие отношения с КГБ; попросту говоря, стал агентом госбезопасности по кличке Московский, или, выражаясь его нынешней терминологией, стукачом».

Леонид Богуславский, знакомый с Борисом со времени их работы в совете молодых ученых, считает, что кураторы из органов не занимались спасением и реабилитацией БАБа, что именно он выручил своего друга – может, и так, нам-то какая разница? А. Хинштейн называет имена кураторов агента Московского – наверное, знает, раз говорит…

Я не случайно привел справки о первых жизненных шагах троих известных авантюристов. С каждым из них у Березовского есть что-то общее. С Троцким – желание кардинально перекроить привычное нам общество, с Парвусом – изобретательность и способность находить неожиданные ходы в политических играх.

А с Азефом? Оба работали на охранку. Почему они выбрали этот путь?

Оба карьеристы, оба – прагматики tsu di beyn[47], оба понимали, сколь полезным может оказаться сотрудничество с охранкой. Для Азефа – это деньги и ощущение тайной власти, орудие мести ненавистным богатым сверстникам. По крайней мере, с этого начиналось. Для БАБа, возможно, все начиналось как игра. Даже рассуждая абстрактно, протекцию и заступничество влиятельной конторы трудно недооценить – почему не попробовать?

Березовский не ошибся в расчетах: «ангелы-хранители» из конторы неоднократно помогали ему. Самое главное, он получил возможность выезжать за рубеж. Перед поездкой – на научные симпозиумы, совещания, лекции – агенту Московскому давался инструктаж: какой информацией интересоваться, с кем из зарубежных коллег завязывать отношения. А потом на встречах с куратором, проходивших либо возле его, Березовского, дома на Ленинском проспекте, либо на конспиративной квартире, он писал подробный отчет.

Вот и сейчас – сразу после задержания в Махачкале первым, кому он ринулся звонить, был его куратор. Незадачливый коммерсант чуть не плакал в трубку: «Умоляю, спасите! Век не забуду! Отслужу! Отработаю сторицей!»

Говорят, КГБ своих в беде не бросает. Как изложил это дело Хинштейн, куратор связался с Махачкалой, объяснил следователю, что гражданин, конечно, виноват, но полностью осознал вину, а доводить до суда не следует…

Когда Бориса Абрамовича отпустили, он прыгал до потолка и клялся следователю в вечной любви. Правда, через полтора десятка лет пробиться к своему бывшему подследственному Коркмасов, сколь ни старался, так и не смог.

Что ж, вполне в характере БАБа! Люди для него имеют сугубо прикладное значение: пока есть в них надобность, он ужом станет виться, по-волчьи выть, в глазки заглядывать – и это будет безграничная любовь и бес-ко-нечная преданность. Но стоит им потерять былую прикладную привлекательность, черт из табакерки навсегда вычеркнет их из памяти.

Итак, после короткой отсидки наш герой благополучно вернулся на службу. Старыми грехами никто его не попрекал: напротив, карьера перспективного сотрудника лихо пошла в гору.

Через полтора года Борис Абрамович защищает докторскую, его научным руководителем числится не кто-нибудь – сам академик Трапезников. Тогда еще Березовский представить себе не мог, какое будущее ждет его за поворотом. Советская власть казалась вечной, незыблемой, словно Кремль с курантами и Мавзолей Ленина. Вся жизнь была распланирована на годы вперед – как в Госплане.

К началу перестройки наш герой добился практически всего, что задумывал. Стал доктором наук, завсектором, а в 1987-м – завлабом, получал 500 рублей в месяц и, чтобы засвидетельствовать окружающим свою успешность и достаток, разъезжал на шикарной красной «шестерке». Купить «шестерку» без очереди или переплаты было невозможно, но у Березовского уже были нужные связи на ВАЗе.

Как ему это удалось? К выполнению своей программы-максимум Борис Абрамович шел шаг за шагом всю жизнь. Ради нее готов был поступиться любыми принципами, благо принципов этих, видимо, у него никогда и не водилось.

Он использовал простой ключ к успеху: с людьми надо говорить только на их языке. С начальством – сама любезность и почтительность; критиковать, спорить – ни-ни! С сослуживцами – свой в доску; с деловыми партнерами – сухой прагматик без сантиментов; с женщинами – галантный, заботливый, сама открытость и обаяние; на конспиративной квартире – дисциплинированный исполнитель, рьяный служака. С друзьями на кухне – отчаянный смельчак, напропалую ругающий тупое руководство, обличающий песочников из Политбюро, отпускающий шутки типа: «Даю настройку, раз, два, три, товарищ майор, вы меня слышите? Я люблю советскую власть!» – ха-ха-ха, как смешно!

Каков он был на самом деле – тихий карьерист, умеющий ладить с сильными мира сего и нужными людьми, готовый переступить через любого, кто окажется на пути, или скрытый диссидент, поругивающий аж саму Светлану Васильевну?[48] Закомплексованный трус, который боится начальства, комиссий, парткома, КГБ, милиции, бандитов, старух у подъезда, дворовой шпаны, слухов и пересудов, или ницшеанский сверхчеловек, уверенный в своем превосходстве над обычными людьми, радикальный эгоцентрик, принимающий жизнь в ее самых экстремальных проявлениях, творец, воля которого задает вектор исторического развития? Кто я – тварь дрожащая или право имею? Молчалин, талант которого умеренность и аккуратность, – или Чацкий, не признающий условностей общества? Незадачливый герой-любовник – или в нем скрыт темперамент яркого плейбоя, Казановы наших дней?

Нет сомнений, он считал себя Казановой, Калиостро, пророком и сверхчеловеком в одном лице. Нет, не просто считал. В нем действительно дремал яростный и неукротимый характер, просто этого тогда еще никто не знал. До поры до времени не знал. Он и сам не понимал до конца своих возможностей и будущей судьбы.

«И если б не перестройка и развал СССР, ветераны Института проблем управления и по сей день пребывали бы в святой уверенности, что работавший с ними лысоватый суетливый доктор наук Б. А. Березовский был милейшим, интеллигентнейшим человеком…»[49]

А в стране тем временем начались изменения. То, о чем вчера боялись говорить даже на кухне, теперь уже вещали со всех телеэкранов. Правда, продукты и промтовары постепенно исчезали с прилавков, но разве народ не готов заплатить такую цену за обретенную наконец свободу?

Научная среда приняла перестройку на ура; большинство демократов, новоявленных кумиров общества, выйдут из различных НИИ и КБ.

В феврале 1987-го Совмин принимает постановление «О создании кооперативов». В эпоху большого хапка предприимчивый и суперактивный БАБ не может оставаться в стороне и хватается за самые анекдотические бизнес-проекты. Он решил проверить свои силы в сельском хозяйстве, а именно попрактиковаться… в строго научной кастрации кабанов.

«Мы приехали в колхоз, договорились с председателем, взяли аванс, закрепили борова, установили лазер, – вспоминал позднее Ю. Дубов. – Первые два борова подохли на месте, третий испустил дух ровно в тот момент, когда мы вскочили в автобус: за нами уже бежали с дрекольем». Нечто подобное случилось с Березовским и на ниве птицеводства, когда он вознамерился увеличить поголовье кур с помощью чудодейственных импортных кормовых добавок. Картина маслом: на фоне гор из куриных трупиков, преследуемый птичницами с мотыгами наперевес, наш герой вновь с трудом успевает добежать до машины, прижимая к хилой груди потрепанный портфельчик… Так бы и бегал наш блестящий коммерсант с неизменным портфельчиком по окраинам реформируемой империи, кабы однажды его не осенила гениальная идея: конвертировать в бизнес свою самую сильную сторону – связи.

К концу 1988 года, когда Березовский только решал, податься ли ему из науки в бизнес, будущие олигархи уже делали первые шаги на новой для них стезе коммерции.

Театральный режиссер Владимир Гусинский в кооперативе Метам лудил металлические изделия всех видов: от ручных браслетов до гаражей. Инженер-конструктор Михаил Фридман в кооперативе Курьер зарабатывал на мытье окон. Бывший комсомольский вожак Михаил Ходорковский впаривал молодежи варенки и поддельный коньяк. Товаровед Александр Смоленский, судимый когда-то за хищения социалистической собственности, создал кооператив Москва-3. А студент Роман Абрамович спекулировал зубной пастой и конфетами, играя на разности цен столицы и родной Ухты.

Надо было спешить. Но Березовский не станет лудить браслеты или драить московские окна. Выпускать вареные джинсы тоже не будет. И вообще не рвется он что-то создавать, выстраивать – зачем, если можно забрать то, что уже существует? Позднее его мысль получит идеальную огранку: «Надо приватизировать не завод, а директора». Этот подход станет впоследствии фишкой, фирменным стилем БАБа.

В этом смысле АвтоВАЗ представлял собой идеальный объект его вожделений. Здесь удачная дебютная идея впервые прошла проверку боем. А потом уже были телевидение, Аэрофлот, Сибнефть… Принцип работал. Поэтому и появилась более серьезная цель – управлять ООО Россия. Что для этого надо? Правильно – приватизировать президента. Временами казалось, что даже это вполне возможно, но все еще впереди, и наш герой пока пробует силы в бизнесе, а о политике даже не мечтает.

Все знавшие Березовского сходятся в одном: к поставленным целям он шел с фантастическим упорством.

Михаил Денисов: «Борис умеет фокусироваться, целиком погружаться в проблему. Если он выбрал какую-то цель, не будет ни есть, ни спать, поднимет, переворошит всех вокруг, двадцать четыре часа станет работать, пока не добьется своего».

Владимир Темнянский: «Если Боря что-то задумывал, он никогда не отступался, чего бы это ему ни стоило. Создавая ЛогоВАЗ, он позвал меня за собой. Поначалу я не соглашался: у меня были другие планы. Так вот, каждый вечер, приходя с работы домой, я заставал Борю, сидящего на кухне и уплетающего ужин, который прямо с порога начинал свои уговоры. А пока меня не было, он с той же горячностью обрабатывал мою жену».

Петр Авен: «Березовский кайфовал от ощущения, что он может переубедить, уговорить любого, заставить встать на собственную позицию. Это было поводом для его внутреннего превосходства. И действительно, если он за что-то брался, остановить его было невозможно».

Для прагматизма БАБа не существовало условностей и нравственных преград: если надо решить конкретную задачу, он отбрасывал амбиции и гордыню. Не боялся показаться смешным, жалким, не боялся клянчить, заискивать и плакать, чтобы добиться своего. Он, не стесняясь, говорил друзьям: «Если мне что-то надо, я перед любым стану на колени». Академику Трапезникову он доставлял на дачу продукты, руководителей АвтоВАЗа, приезжавших в Москву, вместо шофера развозил на собственной машине, часами мог ждать нужного человека под лестницей.

Как создать фирму для продажи дефицитных Жигулей, как перетащить на свою сторону руководство завода?

Владимир Каданников, только что избранный трудовым коллективом (чувствуете специфическую терминологию и контекст перестройки?) на пост гендиректора АвтоВАЗа, вспоминал позднее: «Зибарев привел ко мне Бориса, с которым был давно знаком. Час они мне говорили какую-то ерунду о создании какого-то совместного предприятия. Сначала я не понимал, о чем идет речь, потом спросил, сколько им надо денег. В качестве уставного капитала они назвали пятьдесят тысяч рублей. Что ж, говорю, вы мне час голову морочили, сказали бы сразу, сколько надо, и шли бы».

А вот как описывает этот разговор сам Зибарев. Дескать, когда он объяснил генеральному цель своего прихода, тот, поразмыслив, бросил в сердцах: «Да отдай ты ему эти пятьдесят тысяч, и пошел он на хер».

В. Каданников и А. Зибарев категорически отрицают, что изначально понимали истинные корыстные цели проекта Березовского. Эх, Владимир Васильевич, эх, Александр Григорьевич, вы собственного счастья не понимали, совсем не понимали!

Каданников долго возражал и сломался, лишь когда ему принесли письмо академика Шаталина на бланке члена Президентского совета – ай да Березовский, ай да сукин сын.

Предложение, сделанное вазовской верхушке, подкупало наглым цинизмом. АвтоВАЗ мог продавать собственные автомобили только по госценам. БАБ брался за их реализацию по свободным ценам. «Прибыль пойдет на разработку технологических и инвестиционных инициатив, чем больше заработок – тем круче инициативы», – заявлял он на голубом глазу.

«Вначале мы действительно надеялись сделать что-то новое, – рассказывает Михаил Денисов, один из отцов-основателей ЛогоВАЗа. – Все хотели зарабатывать честно, своими мозгами, потому что ничего другого и представить себе не могли. Никто и подумать не смел, что деньги так легко можно будет уводить у государства».

Новая компания была учреждена в апреле 1989-го и получила название Совместное предприятие (СП) ЛогоВАЗ.

Пятьдесят процентов акций было отдано итальянской фирме Logo system, издавна занимавшейся автоматизацией ВАЗа. Сорока пятью процентами СП владел завод в разных своих ипостасях. Оставшиеся пять процентов отошли ИПУ, под маркой которого выступал Борис Абрамович. Костяк предприятия составили поначалу три человека: Березовский, друг его юности физик Михаил Денисов и денисовский приятель Самат Жабоев, преподаватель режиссуры ГИТИСа.

Председателем совета директоров ЛогоВАЗа был избран А. Зибарев. Березовский удовлетворился постом гендиректора, хотя у него уже тогда были наполеоновские планы…

Петр Авен: «Как-то у нас возник разговор, кто и сколько планирует заработать. И Борис на полном серьезе мне заявил: „Пока не получу миллиард долларов, я не успокоюсь“. Это звучало как абсолютная фантастика. Миллиард! А на дворе еще – махровая советская власть, хождение валюты запрещено, бизнес только-только начинает выходить из подполья».

Березовский в интервью рассказывает о создании СП: «Переход к бизнесу произошел мгновенный. В один прекрасный день я вышел из института, в котором проработал больше двадцати лет, а в следующий раз появился там через полгода».

Не совсем верно. Борис Абрамович не расторгал формальных отношений с ИПУ. Он оставался завлабом – правда, на общественных началах – до момента бегства из России. Его научная карьера продолжалась и после ухода в бизнес: в декабре 1991-го Березовский был избран членом-корреспондентом Российской академии наук, чем всю жизнь гордился, с удовольствием и часто демонстрируя публике свою мантию.

Первый зам гендиректора ЛогоВАЗа Самат Жабоев комментировал это событие как весьма малопочтенное мероприятие: «Борино избрание в Академию наук обошлось нам в общей сложности в 126 Жигулей».

ЛогоВАЗ создавался как научно-технический центр для нужд автозавода, да и назывался поначалу весьма горделиво: Центр технологических и организационных инициатив. Торговля машинами декларировалась исключительно как способ его финансирования.

Михаил Денисов: «Ни одной идеи АвтоВАЗу мы не предложили».

Александр Зибарев: «Он постоянно обещал: подождите, дайте только встать на ноги, но закончилось все пшиком. Из Академии наук прислали даже письмо, что никаких материалов предоставить они нам не могут: не исключаю, что это было делом рук самого Бориса. В итоге, так и не став научно-техническим центром, ЛогоВАЗ превратился в обычную посредническую структуру».

Промысел Березовского при переходе в ЛогоВАЗ мало изменился – разве только сделал рывок в масштабах. Работая в ИПУ, он скупал из-под прилавка дефицитный товар и перепродавал втридорога. Раньше спекулировал постельным бельем, теперь автомобилями. До того связи ограничивались товароведами, продавцами, в крайнем случае заведующим секцией; отныне партнерами Бориса Абрамовича стали первые лица флагмана российского автопрома.

Едва ли Каданников и Зибарев не понимали, что происходит у них под носом. Кто им мешал в любой момент остановить отгрузку машин? Думаю, они были в доле, иначе что еще могло их остановить?

Березовский – специалист по системным моделям. Вот как работает его бизнес-модель.

ЛогоВАЗ разместился в здании московского представительства автозавода, бывшем особняке поэта и гусара Дениса Давыдова, в Сеченовском переулке на Пречистенке. Деньги, продукция, связи – все чужое, вазовское. А зачем тогда нужен БАБ? Он все время в центре событий, лихо перекладывает товар из одного кармана в другой, из кармана завода в карман ЛогоВАЗа, заодно оставляя там и всю выручку.

Пятьдесят тысяч рублей, обещанных Каданниковым, СП так и не увидело. Как начать работу без оборотных средств? Гениальное детище БАБа могло погибнуть сразу после регистрации. Выручил Михаил Гафт, старый знакомый БАБа по Академии наук.

Трудясь в некоем НИИ, Гафт накропал толстенный талмуд с помпезным названием «Оценка технического уровня промышленной продукции». Суть сего эпохального труда заключалась во введении группы параметров, по которым можно было оценивать любую промышленную продукцию.

«Само по себе это было чистой профанацией, – комментирует Жабоев, – заводам предписывалось жить уже по-капиталистически, но оценивать их работу предлагалось по-социалистически. Никому это на хрен не было нужно».

Предприимчивому БАБу удалось через академика Трапезникова (тогда зампреда ГКНТ) пробить постановление ГКНТ СССР о внедрении разработки Гафта в советскую промышленность. Кроме Гафта, никто ничего не знал об этих таинственных параметрах, поэтому все внедрение замкнул на себя героический ЛогоВАЗ.

Свидетельствует Жабоев: «Мы разослали договоры на обучение специалистов примерно по 15 тысячам предприятий. Трое суток безвылазно сидели в офисе, подписывая и проштамповывая каждый договор; рук уже не чувствовали. Особых иллюзий мы, правда, не питали; Союз уже разваливался, и этот чисто социалистический бред даром никому не требовался. Но, к всеобщему удивлению, примерно треть предприятий клюнули на нашу удочку и договоры оплатили: магическая аббревиатура ГКНТ СССР по инерции еще работала. В подвале ЛогоВАЗа оборудовали специальную комнату для занятий, где Гафт с указкой в руках обучал командируемых в Москву специалистов, как им надо жить: чертил схемы на доске, показывал диаграммы. В один миг мы разбогатели: за каждого специалиста нам платили то ли по шесть, то ли по десять тысяч рублей – деньги в то время огромные».

Одураченные директора получили за казенный счет никому не нужные инструкции и методики. Ах, если бы не болела «Светлана Васильевна»! Они, глядишь, и до Политбюро сумели бы дойти, в крайнем случае до партийной прессы, и призвать аферистов к ответу. Но погоды на дворе стояли уже не те, страна рушилась, никому не было дела ни до чего. Всю жизнь Борис Абрамович успешно торговал воздухом – наиболее эффектным в будущем станет цирковой номер с народным автомобилем AWA, но все его лучшие подвиги еще впереди.

Успех с гафтовскими параметрами окрылил нашего героя. Выяснилось, что зарабатывание денег – занятие не столь сложное и совсем не опасное.

В том же 1989-м ЛогоВАЗ протолкнул крупную сделку с партией Фиатов-Типо. Кредит 8,5 миллиона долларов дала одна из вазовских структур: Интер-Волга. Logo system помогла приобрести в Италии партию автомобилей.

Сделку оформили на внешнеторговое объединение (ВО) Агропромсервис: это означало как бы приобретение машин для себя. Накануне ЛогоВАЗ стал ассоциированным членом Агропромсервиса. Закон не позволял перепродавать машины на сторону, но и не запрещал переуступить их своей структуре – ЛогоВАЗу. А поскольку передача фиатов происходила не из-за рубежа, ЛогоВАЗ мог поступать с ними по своему усмотрению.

Ю. Дубов в «Большой пайке», захлебываясь от восторга, объясняет, как обрабатывалось руководство ВО: «Два дня и две ночи они директора этого и двух его замов поили-кормили, девок им откуда-то из Метрополя возили, подарки дарили, а к вечеру в воскресенье те подписали документы». Накрыть поляну, подтянуть продажных девок – тоже черты будущего фирменного стиля БАБа.

Березовский не без гордости вспоминает свою первую комбинацию: «Никто никогда не продавал в России иномарки. Мы привезли первую партию – 886 фиатов. Взяли кредит, выложились до копейки. Мне говорили: ты сумасшедший. Их никто не купит. Их по дороге растерзают. И вот приходит замдиректора АвтоВАЗа – и стоят эти фиаты на стоянке, как летающие тарелки с Марса». Красиво сказано, черт побери!

Если сделка имени Миши Гафта была чистым надувательством, то контракт по ввозу итальянских машин – вполне законный рыночный ход, умело использовавший спрос на европейские автомобили и лазейки в умирающей советской системе хозяйствования.

Logo system в лице своего главы Джанни Чемароне закупил для ЛогоВАЗа фиаты по цене от шести до семи тысяч долларов. Сбывали их по 11–13 тысяч, хотя машины были не новые – год с лишним хранились на открытой стоянке где-то в Скандинавии. По западным меркам эти фиаты считались устаревшей рухлядью, но в голодном Союзе они казались верхом роскоши. Добавим к этому, что кредит ЛогоВАЗ заводу не вернул и тот впоследствии был списан.

Несколько толковых ребят из науки после образцово-показательной торговой операции как по мановению волшебной палочки стали миллионерами. Руководство СП почувствовало: им не надо больше ничего ни с кем согласовывать, они могут делать что захотят, им больше не нужно считать деньги – поездки за рубеж, частные авиарейсы, дорогие отели, рестораны, валюта, лучшие автомобили, одежда и обувь из лучших бутиков и роскошные эскортницы – все, что еще вчера казалось недостижимой мечтой, им теперь по плечу.

Вот и закончилась полная счастливых надежд правильная (почти правильная) юность нашего героя. Вы скажете, какая юность в сорок три? Взросление у каждого происходит в разное время. Завершилась увертюра, сыграна красивая прелюдия. Все только начинается в жизни молодого внесистемного чертика.

Теперь уж он точно не будет Молчалиным. Вы не знаете Березовского. Березовский вас всех продаст и купит. Ему нечего бояться. Еще посмотрим, кто теперь начальство! Пусть академики сами бегают за ним. И еще он больше никогда не окажется в роли неудачливого героя-любовника – только плейбоя! Бабы теперь сами станут искать его внимания и влюбляться как кошки… Он будет и Казановой, и Калиостро, и великим манипулятором.

Рано БАБ раздухарился – от себя не убежишь. Он еще не раз будет праздновать труса – и перед безжалостными органами, и перед могучей машиной власти, и перед отвязными бандитами. Он еще будет втискиваться бочком в приемные всесильного начальника Службы безопасности президента (СБП) А. Коржакова, вице-премьера О. Сосковца, на лице – все те же многократно отрепетированные покорность и боязливость. Изображая Березовского в высоких кабинетах, управделами президента Павел Бородин «по-заячьи прижимал к подбородку сжатые лапки, подразумевая портфель, мелко и подобострастно тряс головой и бормотал без остановки: „Спасибо, спасибо, спасибо“».

Чему тут удивляться? Мы знаем, что такое страх перед жестокой Системой, воспитанный десятилетиями пропаганды, лагерей, репрессий и тотального контроля над жизнью «маленького человека». Но мы видим: наш герой уже научился переступать через это. На многое ли его хватит?

Борис Абрамович почувствовал свою силу, выпал из теплого гнезда Академии, распрямил плечи, преисполнился. Первый шаг – обескровить и проглотить АвтоВАЗ. Он готов и к настоящему большому полету. Но сколь величественным будет сей полет, с кем ему теперь предстоит сразиться там, в разреженных горних высях, недоступных обычным людям, он еще не представляет. Мечты о покорении ООО Россия пока остаются далеко за горизонтом его самых смелых фантазий.

42

А. Хинштейн, «Березовский и Абрамович. Олигархи с большой дороги», 2013 год.

43

«Оставь надежду, всяк сюда входящий».

44

Генрих Крамер, «Молот ведьм» – трактат по демонологии и о так называемых надлежащих методах преследования ведьм.

45

А. Амфитеатров, «Дьявол в быту, легенде и в литературе Средних веков», 1911 год.

46

Книга братьев Стругацких.

47

До мозга костей (идиш).

48

Светлана Васильевна, Софья Власьевна – эвфемизмы для обозначения советской власти.

49

А. Хинштейн, «Березовский и Абрамович. Олигархи с большой дороги», 2013 год.