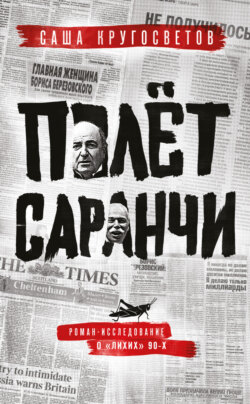

Читать книгу Полет саранчи - Саша Кругосветов - Страница 7

Часть 1. Выход из ковидной спячки

Восьмидесятые. Затишье перед бурей

ОглавлениеДурные мысли… Понятно, что дальше: мысли – слова – намерения – поступки – привычка – характер – судьба. Мысли программируют судьбу – штампуете трюизмы, дорогой товарищ! Хоть и тривиально, но, видимо, так и есть: дурные мысли порождают дурную судьбу. Сергей размышлял не о БАБе – бог с ним, с БАБом, – он думал о собственной жизни. Забыть дурные мысли – все, об этом ни слова! Какая разница, как жил и что делал БАБ, – это его выбор. Он был магнатом и крупным политическим деятелем; Сергей не станет фокусироваться на критике – расскажет то, что знает из собственного опыта, этого достаточно.

Так, где-то был перечень вопросов интервьюера… Алексей Корпетченко, кажется… Надо освежить в памяти личную, так сказать, историю.

Итак, первый.

Я знаю, большую часть жизни вы были инженером и занимались наукой. Когда и как вы пришли в бизнес?

Первый же вопрос оказался непростым, как на него ответить? Легко сказать, «пришел в бизнес»…

Это ведь не одномоментно произошло, вчера – инженер, научный работник, преподаватель, сегодня – бизнесмен. Надо вспомнить середину восьмидесятых. Восемьдесят пятый был, пожалуй, знаковым в жизни тридцатилетнего молодого ученого Сергея Николаевича Турчина. В тот год он из НПО Гранит, где занимался оборонкой, перешел в институт Научно-технического объединения (НТО) Академии наук (АН) на Огородникова (нынче Рижский проспект). Они с Юлей вместе с 83-го – в 85-м решили наконец пожениться, и в тот же год их стало трое!

Восьмидесятые: что это были за годы? Как же давно случились эти самые предреволюционные, преддевяностые – будто и не с ним, а с чужим дядей, наспех описанным в чьих-то воспоминаниях… Впоследствии Сергей называл восьмидесятые затишьем перед бурей.

Когда живешь счастливо, кажется, что вокруг ничего не происходит. Сергей с Юлей не замечали многого из того, чем в то время жила страна. Какая страна? Какое им было дело до скучных событий в скучной Совдепии? Жили своей жизнью, дышали полной грудью. Много путешествовали: раньше порознь, теперь – вместе. Объехали Прибалтику, Крым, Кавказ, Среднюю Азию, Северо-Запад. Сергей работал в Академии, вел Межведомственную межрегиональную группу. Проводил совещания и семинары в академических институтах Эстонии, Латвии, Украины и Белоруссии. У них с Юлей росла прекрасная девчонка. Когда немного подрастет, будут брать ее с собой в свои бесчисленные поездки.

Юля поменяла специальность – оставила инженерную деятельность и перешла на ТВ, пробовала силы в нескольких телевизионных специальностях и стала наконец режиссером. У родителей Сергея спокойно на душе – им нравилась умная, доброжелательная, красивая невестка. Нравилась их семья. Они жили в любви и согласии.

Теперь считается хорошим тоном ругать советскую власть… Есть за что. Но Турчины тогда действительно жили счастливо – может, потому, что были совсем молоды?

Вскоре после перехода Сергей получил в институте обособленное подразделение – в приказе сказано: для разработки перспективных промышленных сетей по международным стандартам MAP/TOP[18]. Такие сети должны были стать основой будущих автоматизированных производственных систем, и на это выделялись приличные деньги. Империя пыталась бороться – чтобы преодолеть отставание, чтобы не топтаться на месте, двигаться вперед. Советская техническая интеллигенция в большинстве своем еще жила иллюзиями. Многим чистым и наивным душам казалось: что-то можно еще сделать. Но получалось неважно, потому что не было современной микроэлектроники, быстро росло отставание в компьютерной технике – это противоречие вызывало у людей ощущение когнитивного диссонанса. Но они по инерции пытались выйти из тупика, не останавливались и упрямо шли вперед.

Руководство АН Советского Союза – да, тогда еще был Советский Союз, а его город назывался Ленинградом! – предпринимало самостоятельные шаги. В НТО было создано одно из первых венчурных предприятий. Нашли немецкого партнера и создали совместное предприятие (СП) Компьютеры АН (КОМПАН). СП возглавил Саша Тараненко, который до этого работал у Сергея в секторе. На выбор его кандидатуры повлияло немаловажное в те времена обстоятельство, что он был членом партии. Какой партии? Да той самой – тогда еще единственной, декларировавшей себя в качестве руководящей и направляющей силы советского народа. Может, так оно в какой-то степени и было, вопрос только – куда она всех нас вела?

Саше удалось быстро создать современное предприятие, СП заработало, сотрудники НТО впервые увидели персональные компьютеры. Хороший пример для ученых НТО, прекрасная школа для сотрудников КОМПАНа. Начальник отдела этого СП, Сергей Тарасов, в дальнейшем, уже в двухтысячные, дорос до должности вице-губернатора Санкт-Петербурга.

Сергею довелось встречаться по компьютерным делам с руководством Академии. Турчина вместе с его руководителем и другом профессором Мариком Барановым, одним из ведущих специалистов по теории дискретных систем, тогда тоже молодым человеком, пригласили к президенту АН Анатолию Петровичу Александрову. Очень крупная фигура в сложившейся советской иерархии, патриарх Академии хотел посоветоваться с ними по вопросам закупки компьютеров. Молодые ученые были крайне удивлены, насколько просто и демократично держался академик при встрече: «Вы, наверное, будете меня ругать, но я заказал компьютеры», а дальше – каких и сколько. Они его будут ругать… В душной советской империи разного рода руководители держались подчеркнуто снобливо и заносчиво со всеми без исключения «простыми смертными». Для обычных инженеров и научных работников руководство начиналось с инструктора райкома и заместителя главного инженера института. Что уж говорить о членах бюро обкома, о начальниках главков, министрах и их заместителях? Президент Академии встретился и беседовал с ними на равных.

Так же спокойно и доброжелательно держался с ними и любимец Академии, вице-президент Евгений Павлович Велихов, президент Курчатовского института. Сергею запомнилось одно высказывание академика (озвученное несколько позже и не ему): «…а подводный город Солнца мы обязательно построим. Ресурсы нефти и газа арктического шельфа – основа топливно-энергетического комплекса России в XXI веке. И добывать эти ресурсы придется под вечными арктическими льдами. Это будут волшебные города на дне океана, где люди будут работать и жить в условиях цивилизации следующего столетия».

Увы вам, академик-мечтатель, – жизнь оказалась сложней и трагичней: никаких городов Солнца не получилось, а в конце восьмидесятых Велихову пришлось лично участвовать в ликвидации страшных последствий чернобыльской аварии.

Сергей подумал: чем крупнее масштаб личности, тем проще и доступнее человек держится, независимо от занимаемой должности. Так же держался и директор ЦНИИ Гранит В. В. Павлов. И член-корреспондент АН М. А. Гаврилов, руководитель Школы по теории дискретных устройств, в работе которой Сергей неоднократно принимал участие. И член-корреспондент АН В. А. Павленко, генеральный директор НТО АН, где он тогда работал.

Потом, во времена перестройки, мы увидели на высших государственных должностях и узнали имена таких людей, как Сахаров, Ельцин, Попов, Старовойтова, Травкин, Собчак… Их, к сожалению, было на удивление мало, а многие вскоре сдулись.

Гораздо больше было совсем других – талантливых проходимцев и барыг, – в смутное время на поверхность поднимается мусор. Власть в России захватили голодные красные директора, криминал, прожорливые и беспощадные неофиты молодой буржуазии и их послушная креатура.

Смутные времена, пожалуй, и сейчас еще не закончились. В. И. Новодворская еще в 90-м предвидела нашу сегодняшнюю жизнь: «Система не разрушается. Система переходит на другой уровень функционирования. Система увековечивает себя, причем с помощью демократов, которые жизнерадостно вступили в общий заговор против демократии. Сегодня режим действует более утонченно, не с дубиной, как в сталинские времена. Вся эта деятельность демократов, все их мельтешение, их беспредельная наивность и не менее беспредельная продажность – это может привести к тому, что Система переживет не только XX, но и XXI столетие».

А пока в стране восьмидесятые, все идет как обычно, но в обществе нарастает ощущение грядущих изменений. И ощущения эти постепенно превращались в перемены.

Первые перемены оказались довольно странными и никого не вдохновляли. Новый генсек Горбачев, как и его предшественники, начал с антиалкогольной кампании: «В шесть утра поет петух, в восемь – Пугачева. Магазин закрыт до двух, ключ – у Горбачева», «„На недельку, до второго“, закопаем Горбачева. Откопаем Брежнева – будем пить по-прежнему». На экран пустили «безалкогольный» боевик «Лимонадный Джо». Восемьдесят пятый год – массовая вырубка виноградников. Утеряны уникальные сорта – тяжелейший удар по селекционерам, посвятившим жизнь выращиванию винограда. Бодрый Лигачев лихо принимал решения: «Винотеку уничтожить, Массандру закрыть!» Под тотальную вырубку пошли коллекционные сорта – например, жим-кара, основной компонент знаменитого вина Черный доктор. В результате возникшего дефицита спиртных напитков в магазины было выброшено огромное количество подпольного алкоголя, на производство которого уходил весь сахар. С прилавков магазинов сахар исчез – его продавали теперь только по карточкам.

Были предприняты и другие меры административного характера – ускорение развития народного хозяйства, «борьба с нетрудовыми доходами», введение госприемки, имитация и демонстрация борьбы с коррупцией. Потом власти предержащие стали понемногу отпускать вожжи. Восемьдесят шестой год – возвращение из ссылки академика Сахарова, прекращение преследований инакомыслящих. Введение хозрасчета, самофинансирования. В 1987-м объявлена перестройка. Заявлено о реформировании системы в духе демократического социализма. Гласность, снятие партийной цензуры. Отказ от классового подхода в дипломатии, улучшение отношений с Западом. В экономике узаконивается частное предпринимательство в форме кооперативов, совместных и малых предприятий.

Часть населения (в основном молодежь и интеллигенция) была охвачена эйфорией от долгожданных перемен и невиданной по советским меркам свободы. Деньги в огромной стране валялись буквально под ногами, и вскоре появились очень богатые люди: Артем Тарасов – первый легальный миллионер.

Руководители Советского Союза, партийные бонзы откровенно метались – может, слишком отпустили? Как бы чего не вышло! Пробовали замедлить раскрутку маховика – стали вводить контрмеры, ограничения рыночной экономики, с демократией тоже как бы не переборщить! Сергей вспомнил, что какое-то время действовало ограничение наценки на товары в 15 процентов.

Параллельно с работами в НТО Турчин с друзьями создали малое предприятие в Таллинне (Таллинн, который тогда писали с одной «н», еще был в составе Союза) и кооператив в Ленинграде. Занимались внедрением локальных сетей.

Да, они неплохо заработали в тот период и приобрели бесценный опыт предпринимательской деятельности. Все давалось очень легко. Как обойти ограничение в 15 процентов? Это же простейшая математическая задача: закольцовываем три хозяйственных объекта и после определенного количества перепродаж товара через собственные структуры получаем на выходе нужную наценку.

В буднях страны сосуществуют замшелые партийные методички из оруэлловского мира, с одной стороны, и новые экономические формы, открывающие активному человеку практически неограниченные возможности для предпринимательства. В рамках своего института Сергей не раз наблюдал эту странную эклектику По-прежнему инструкции спускались из обкома партии – иногда до уровня лабораторий. Сотрудников, как и раньше, направляли на овощебазы – кандидаты, доктора наук и даже членкоры занимались ручной переборкой гнилой картошки и капусты с морковью.

Но жизнь шла вперед, и многое менялось. Выборы Верховного Совета. Конфликт Горбачева и Ельцина. Восемьдесят девятый год – вывод войск из Афганистана. Ослабление контроля над странами соцлагеря. Реабилитация жертв сталинских репрессий. Окончание холодной войны. Система рушилась, но продолжала бороться, держась за свои привилегии и привычки. Подавление митингов молодежи в Алма-Ате, ввод войск в Азербайджан, разгон демонстрации в Грузии, начало Карабахского конфликта, борьба с сепаратистами Прибалтики… Все расползалось. Из магазинов исчезали продукты. Росла инфляция. Введены карточки на многие виды продуктов. Гиперинфляция. Полное вымывание некоторых видов товара. Рост внешнего долга страны. И неистребимая, удушливая обыденщины жуть[19]!

В конце восьмидесятых отец Сергея все больше и больше болеет. Ему необходимо хорошее питание. Ничего особенного: творог, сметана, докторская колбаса – обычные продукты, которых теперь нет в продаже. Продукты привозят в гастроном – угол Кировского и Братьев Васильевых – к 12 часам, разбирают все за 20–30 минут. Отцу не по силам дойти, Юля работает – что делать? На трамвае, на метро, бегом (машины у них тогда не было) Сергей добирался до гастронома, покупал все, что требуется, относил отцу – и опять на работу. Дефицит. Проблемы со всем – с вещами, с продуктами. Выручали привилегии отца, участника трех войн, – что-то можно было найти в спецмагазине для льготников. Здесь к празднику продавались заказы: икра, консервы, твердокопченая колбаса. Мебели в магазинах нет, но льготники могут купить ее два раза в году в специальном магазине. Выбор – максимум два гарнитура. Да и то не придешь просто купить. За несколько дней составляются списки, с вечера накануне дня продажи все приходят к магазину. Делают перекличку, дежурят всю ночь, зимой жгут костры, чтобы согреться. Потеряешь очередь – жди еще полгода. Все это ложилось на Сергея. Он записывался, дежурил, покупал по отцовской доверенности. Такие же проблемы были у них и с другими вещами: спортивная куртка, велосипед – в итоге все это покупались как бы для папы. Отцу – за восемьдесят, ему просто необходимы велосипед и спортивные куртки… Так же приобретали они и свой первый автомобиль – Жигули 13-й модели. Модель-то 13-я, но ничем не отличается от единички. Сергей для простоты называл ее копейкой.

Истекает срок карантина Сергея в связи с прежним допуском к секретным документам – он становится выездным. Когда это было? Кажется, 1990-й.

Его командируют в академические институты стран Восточной Европы, сначала в Братиславу, потом в Софию. Готовит поездку специальный человек, очень важная и крайне несимпатичная тетя. Она получает визу, приобретает билеты, рассчитывает, сколько нужно валюты на транспорт, гостиницу, на командировочные расходы. И выдает командированным документы и валюту. Как же она всех их презирает! Выделяет и выдает деньги так, будто делает личное одолжение. Возникающие вопросы обсуждаются в крайне унизительной форме. Сергей не вникает, не спорит – все равно потом за каждую копеечку надо будет отчитаться. При поездке в Братиславу она рассчитала ему командировку на сутки меньше, хотя сама приобретала билеты и точно знала даты. Денег не хватило на одну ночь в гостинице, командировочных – на один день. В результате Сергей сутки провел в Братиславе без денег и ночевал в зале ожидания в аэропорту. Хорошо, что полиция не проявила к нему интереса. А что можно было сделать? Где он мог взять валюту? Рубль тогда не конвертировался. При получении финансового отчета Турчина эта дама, как образцовый советский функционер, не испытывала каких-либо неудобств и не выказывала раскаяния. К счастью, в девяностые с зарубежными поездками все разительно изменилось.

Девяносто первый год. Закончились десять лет его лучшей, настоящей жизни, когда, кроме неудобств советского образа жизни, семья Турчиных в полной мере использовала его плюсы. Путешествовали за гроши. Наслаждались ощущением безопасности в самых отдаленных местах нашей страны. Тыкали пальцем в карту, садились на раздолбанный сельский автобус и ехали в глухой поселок в горах Узбекистана, например. Приезжали в незнакомое место – их окружали красивые загорелые чумазые дети. «Откуда вы, откуда вы?» – кричали и тянули к себе домой. Там их встречали взрослые. Фотографировались вместе на память. Угощали чаем со сладостями. Полная свобода. Полная безопасность. Сейчас об этом можно только мечтать. Вспоминать и вздыхать.

В конце восьмидесятых рухнула советская империя. Кончилась привычная профессиональная жизнь многих, зона комфорта ушла в прошлое. Академические программы закрывались. Финансирование текущих работ приостанавливалось.

В 91-м на ученом совете института Сергей сдавал последнюю работу своего сектора. Отзывы были очень хорошие. Члены ученого совета говорили, что институту нужны именно такие разработки, что не существует отечественных аналогов. Но средств, необходимых для продолжения и внедрения подобных работ, тоже уже не было. Через две недели направление Турчина закрыли, а подразделение расформировали – прекрасные специалисты оказались на улице.

Восемь лет Сергей отработал в оборонке, занимался ракетами, стоял у истоков отечественной микроэлектроники и вычислительной техники, потом перешел в объединение Академии наук. И вот этому поставлен предел: придется из науки и техники уходить. Ему уже тридцать шесть – проектная деятельность стала делом всей жизни: как это интересно – собрать холодный металл и оживить его в соответствии с дебютной идеей! А еще были статьи, диссертации, авторские свидетельства, более ста научных трудов…

Сергею Николаевичу, подобно большинству старателей и тружеников науки, пришлось думать, как жить дальше, вернее, выживать.

Так было по всей стране – наука, промышленность, сельское хозяйство – деньги урезали, предприятия закрывали, коллективы ликвидировали.

Куда шли специалисты высшей пробы и просто целая армия инженеров и техников?

Кто-то оставался работать по специальности, это были настоящие подвижники – как можно было работать? Заказов нет, финансирование сокращено, зарплаты нищенские, да и те выдавались нерегулярно. В отдельных организациях пытались удержать на плаву тематику и часть специалистов. Насколько Сергей знает, в Зеленограде тогда удалось сохранить технические наработки и отдельные группы проектировщиков микросхем.

Кто-то уехал за рубеж и там, на чужбине, нашел работу по специальности. Наиболее разворотливым удалось найти место в бизнесе. Но были и те, кому пришлось работать охранниками, сторожами, разносчиками рекламы, продавцами на рынке, страховыми агентами, риелторами… Страна потеряла не только ценных профессионалов, но и механизм их подготовки. Длинная цепочка, десятилетиями работавшая на ковку специалистов высшего уровня: школа, институт, НИИ, аспирантура, работа на заводах с уникальными технологиями – все рухнуло в одночасье.

С тех пор прошло тридцать лет. Долгие годы молодежь не шла в НИИ и на производство – наши дети дружно становились офисным планктоном. И теперь нам предстоит заново строить эти цепочки, восстанавливать образование, готовить новых профи, налаживать утраченные производственные связи. Сейчас, по прошествии стольких лет, мы с вами наконец вспомнили, что главный капитал страны – люди!

В тридцать шесть остаться у разбитого корыта неприятно и обидно… А в пятьдесят, шестьдесят разве легче? К счастью, у Сергея был собственный опыт работы в бизнесе. Опыт – это хорошо… В любом случае надо все начинать сначала.

Сергей вспомнил, как выносил личную научную библиотеку, как отвез и сложил ее на пороге магазина технической книги – угол Литейного и Жуковского. Оставил на память два десятка любимых книг, свои публикации и научные рукописи. Жена плакала: «Я выходила замуж за ученого! Кем ты теперь будешь, Сережа, жалким мерчандайзером?»

Он не стал искать инженерной работы в других институтах и КБ: жребий брошен – теперь только вперед!

Придется стартовать с нуля. У них с Юлей маленький ребенок. Семью надо кормить. Что делать? Был ученым, инженером, теперь станет предпринимателем. Какой она окажется, эта новая жизнь? Сейчас, оглядываясь назад, Сергей может сказать, что девяностые – отчаянные девяностые – оказались для них самыми тяжелыми.

На земле весь род людской чтит один кумир священный,

Он царит над всей вселенной, тот кумир – телец златой![20]’

Тысяча девятьсот девяностый год – разрушена Берлинская стена. Объединение Германии. Август 1991 года – ГКЧП. Декабрь 91-го – передача Ельцину ядерного чемоданчика. Спущен государственный флаг СССР, Советский Союз перестал существовать.

Сергей с друзьями арендовали подвальчик на улице Маяковского, где и началась их новая самостоятельная жизнь. Никаких начальников, никаких райкомов, обкомов: наконец-то он сам себе хозяин. Сумел продвинуть товар – получи, что заработал. Не сумел – подтяни ремешок и зубы на полку. Первый год у него с друзьями не пошло. Заработанные деньги таяли на глазах из-за инфляции. Вложились в производство, наклепали хардвера своей разработки, но скоро выяснилось, что эти изделия никому теперь не нужны.

Да, вот именно так Сергей и оказался в бизнесе. Как он себя там чувствовал в эти годы – другой вопрос. Сожалел об инженерной работе, о науке? Да, очень. Но жизнь била ключом, диктовала свои правила и почти не оставляла времени для вздохов и сожалений.

Зато во сне он временами приходил в Гранит, – почему-то именно в свой родной Гранит, – просил принять простым инженером. На любую, пусть самую маленькую зарплату. Вспоминал, сожалел, но понимал: пути назад нет.

Теперь-то он может позволить себе не торопясь подумать об этом. Многое из того, что раньше знал как «Отче наш», стерлось из памяти. Однажды ему захотелось самому, без помощи справочника просчитать высоту орбиты геостационарного спутника. Оказалось, он забыл формулу центробежной силы… Пришлось повозиться: ему удалось вывести эту чертову формулу, вычислить высоту возможного космического лифта – задачка для 8-9-го класса средней школы.

«Не думаю, что мне по силам было бы вернуться в науку – и сейчас, и в начале двухтысячных, – подумал Сергей. – В инженерную практику – тем более, вычислительная техника ушла немыслимо далеко. Верно говорят о реке, в которую не войти дважды, – река другая, да и сам я уже не тот».

Инженеры всегда были нужны – и теперь тоже. Сергей был прекрасным инженером, он провел и внедрил несколько классных разработок. Но так ли важна была та наука, которой он столь увлеченно занимался, – теория релейных устройств? Какова была советская наука восьмидесятых, что это вообще было и зачем? Ничего из того, что они тогда в многочисленных научных школах по логическому синтезу систем управления исследовали, теперь не вспоминается – все оказалось ненужной болтовней, в определении Арендт. Микроэлектроника и вычислительная техника шли вперед семимильными шагами, но нужна ли была для этого именно их наука?

Может, и не было никакой науки? Тратились государственные деньги, содержались институты, выпускались журналы, издавались книги… И тогда правильно, что всю эту лавочку прикрыли? Жизнь заставила. Прикрыли – и хорошо! Как говорил незабвенный Игорь Семенович Кон, «все сущее разумно».

Сергей нашел в интернете публикацию своего давнего знакомого Толи Шалыто, теперь уже доктора наук, профессора, «У нас была великая эпоха»[21]. Посмотрите, сколько нас было, у нас была великая кибернетика! Конечно, Анатолий Абрамович имел в виду в первую очередь то, чем сам занимался, теорию конечных автоматов, – не помехоустойчивое кодирование, не вероятностные автоматы, не распознавание образов, не асимптотическую сложность алгоритмов, не проблемы равенства классов P и NP и много других «не». Но основополагающие достижения в области конечных автоматов были сделаны до восьмидесятых годов. Дала ли эта теория какие-то полезные прикладные результаты? Повлияла ли теория конечных автоматов на развитие микроэлектроники, компьютерной техники? Сергей тоже занимался конечными автоматами и неплохо знал, что делалось в этой области до девяностых годов. Публиковался в журнале «Автоматика и телемеханика», выпускаемом Институтом проблем управления (ИПУ), выступал у них на семинаре. Огромный институт, тысячи научных сотрудников, фантастический потенциал! Десятки институтов подобного профиля – практически во всех крупных городах советской России.

Теперь, по прошествии тридцати с лишним лет, Сергей уверен в том, что теория дискретных устройств почти не повлияла на развитие прикладных дисциплин, связанных с развитием электроники и вычислительной техники. Он, как и все, заблуждался, жил иллюзиями, ему казалось это очень интересным – все что-то придумывали, обсуждали, спорили, но история рассудила по-своему: спичка зажглась и сгорела, остался пшик. Себя он особенно упрекать не может. Сергей много работал как инженер, и за плечами у него успешный опыт создания железа, как говорили в НИИ и КБ. Помогла ли ему лично теория? В расширении кругозора – да, в инженерной практике – скорее нет.

В этом же ИПУ АН в свое время трудился и Борис Абрамович, в 1991-м – уже доктор наук и член-корреспондент АН. О его работе в науке, о так называемых внедрениях методов многокритериальной оптимизации многое написано. Остаются недоуменные вопросы – что он сделал лично, как влияли исследования его лаборатории на автоматизацию конкретных производств, было ли это хоть чуть-чуть наукой? Даже близкие друзья олигарха высказываются о его научном потенциале скорее отрицательно. Жора Ремизов, впоследствии сотрудник ЛогоВАЗа, рассказывал Сергею, как он писал докторскую Борису Абрамовичу. Непонятно, зачем он ему об этом говорил? Кто только не приложил руку к этой его докторской – дело темное! На фактическое соавторство в свое время претендовали также Денисов с Красненкером…

Схема такая. Молодые сотрудники его лаборатории пишут дисеры БАБу и начальникам с АвтоВАЗа, с завода получают запчасти и Жигули, подгоняют материальное обеспечение для благоприятного голосования ученого совета. В планах у молодого ученого (в 91-м ему сорок пять) Нобелевская премия – никак не меньше! Как он сам говорил: «Я – образец классического советского карьериста. Я не согласен был с компартией, хотя был ее членом». С этой платформы любомудровской прохиндиады начинался его путь в бизнес.

Будущий партнер Березовского по ЛогоВАЗу Самат Жабоев так объяснял особую эффективность научной работы БАБа: «Вы не представляете, что значили в те времена запчасти! Крыло от Жигулей в восьмидесятые – это гораздо больше, чем десять тысяч долларов сегодня. А кузов в сборе открывает перед тобой любые двери. Запчасти – сумасшедший, ни с чем не сравнимый ресурс».

Александр Долганов (впоследствии – один из руководителей АвтоВАЗа): «Он был элементарным фарцовщиком. Уезжая с завода, Боря навьючивал на себя пару сумок запчастей и пер на перекладных из Нового города до Жигулевского моря – это километров сорок. Жалкое и одновременно впечатляющее зрелище! Каждая сумка весила едва ли не больше, чем он сам. „Боря, ты надорвешься“, – говорил я ему, он так жалостливо смотрел в ответ – не помочь ему было невозможно».

А. Хинштейн цитирует А. Зибарева, замгенерального АвтоВАЗа: «Березовский постоянно просил о чем-то, ходил за мной хвостом, чуть ли не держась за лацкан пиджака, заваливал просьбами помочь с запчастями нужным людям: ученым, чиновникам, каким-то приятелям его и знакомым. Я никогда Борису не отказывал, регулярно отправляя запчасти почтой, наложенным платежом, по указанным им адресам. Не исключаю, что с этого он имел свою выгоду».

Владимир Темнянский (впоследствии замгендиректора ЛогоВАЗа): «Мы знакомы с 86-го, уже тогда Борис зарабатывал на жизнь мелкими спекуляциями: доставал автозапчасти, кузова по двойной, а то и тройной цене».

Тот же А. Хинштейн приводит слова В. Хроленко о том, что Березовский забирал детали у некоего М. Гриба, имевшего левый цех по производству вазовских запчастей, а потом перепродавал через Бадри – тогда еще скромного замначальника Грузинского центра АвтоВАЗ-техобслуживания.

Сегодня это называется коммерцией: обычная торговая практика набирающего в России силу капиталистического образа жизни. Тогда же суровые социалистические законы за подобные фокусы-покусы отправляли людей в солнечный Магадан.

Тайная жизнь бойкого, суетливого доктора наук, завлаба, руководителя совета молодых ученых академического института – известно ли о ней в институте, знал ли об этом академик Трапезников? Какая уж тут тайна! Знали, разумеется, знали… Закрывали глаза на мелкие шалости перспективного завлаба: он был удобен и полезен, институтское начальство, видимо, с удовольствием принимало его многочисленные услуги. А уж как сам-то Борис Абрамович был рад – чтобы во всем-всем угодить, понравиться вышестоящим товарищам.

Как говорили в ИПУ, Березовский отличался вкрадчивыми манерами и предупредительностью, почти каждый день находил повод обсудить что-то со своими научными руководителями[22].

Так продолжалось вплоть до 1979 года, пока не разразился непривычный для научной среды скандал: скромный ученый был задержан за спекуляцию и препровожден в тюремную камеру.

Осуждал ли Сергей Березовского за делячество и карьеризм? Скорее нет, чем да. Это была распространенная практика того времени. Вступали в партию, делали карьеру. Выстилали дефицитными товарами тропинки для себя любимых в бюрократических джунглях. Писали статьи, диссертации нужным людям, брали в соавторы начальников. Большинство диссертаций в сфере управления и информатики были в те времена очень посредственными. Сергей никогда не думал вступать в партию, но ведь и он был когда-то комсомольским функционером. А вот статьи писал сам, девайсы проектировал сам, проблем не было – он фонтанировал тогда идеями, из него просто перло, все происходило как бы само собой, Сергей получал от работы огромное удовольствие. Борис, возможно, был другим. Ну и что? Бартер, товарный обмен – сейчас, в наше время, это кажется ерундой, детскими шалостями. Даже тот смешной случай, когда кандидата наук Борю Березовского на Северном Кавказе поймала милиция при попытке привезти из столицы и выгодно продать постельное белье… Смешной, курьезный случай.

Детские шалости – с них подчас многое начинается. А ведь когда-то Борис, как и мы все, был просто ребенком. Интересно, каким он был ребенком?

18

Аббревиатура английских названий протоколов функционирования промышленных и офисных сетей.

19

Выражение В. Маяковского из поэмы «Про это».

20

Куплеты Мефистофеля из оперы Гуно «Фауст».

21

«Информационно-управляющие системы», № 1, 2003 год. https://cyberleninka.ru/article/n/u-nas-byla-velikaya-epoha/viewer.

22

А. Хинштейн, «Березовский и Абрамович. Олигархи с большой дороги», 2013 год.