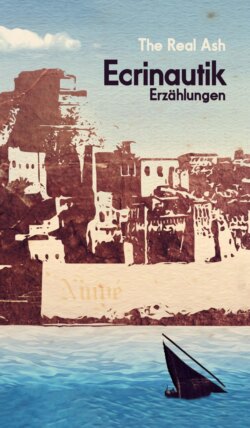

Читать книгу Ecrinautik - The Real Ash - Страница 9

ОглавлениеDer Friedhof der ungeschriebenen Bücher

Eines der schönsten Kapitel in Walle Hendricksons nationalem Epos ist das, in dem die Amazone Anthis in einem Wüstensturm plötzlich mit ihrem Pferd in einer dschungelartigen Umgebung wieder auftaucht, als hätte es die xantalanischen Steppen und Eismeere nie gegeben. Zuerst denkt sie an einen Traum, merkt aber bald, dass es sich um eine andere Art von Realität handeln musste, da sie nach langer Zeit über das Funkgerät endlich Kontakt zu ihren Leuten aufnehmen kann, den Freiheitskämpfern der Nuum, die mit ihrem Widerstand das staatliche Regime der Hauptstadt Ninvé zerschlagen wollen.

Nachdem Anthis durch den schwer verständlichen Funkspruch wieder Hoffnung schöpfen und auf Hilfe warten kann, macht sie sich also auf zur Erkundung jenes Dschungels, in dem sie sich nun befand. Bald merkt sie, auf einem Anhügel stehend, dass dieser Ort kein gewöhnlicher Ort war; es war fast so, als ob dieser Ort einem Plateau zu vergleichen war, das mit dichtem Tropenwald bedeckt war, aus dem vereinzelt mehrere kleinere und ein größerer Berg hervorragten – ein magischer Ort jenseits der Gesetze der herkömmlichen Physik. Wie man sich denken kann, wird dieser Unort, als utopischer Heterotopos noch eine nicht unwichtige Rolle in den folgenden Erzählungen in Hendricksons Buch finden.

Doch zurück zu Anthis, die sich mit ihrem treuen Pferd, auf dem sie in dieser Wildnis leider nicht reiten konnte, mühsam durch den Busch kämpft. Das schönste an diesem Kapitel sind die darauffolgenden Seiten, die – ich wage zu behaupten – zum faszinierendsten gehören, mitunter, was ich je in der Literatur gelesen habe. Nicht nur die Idee selbst, auf die ich gleich zu sprechen komme, sondern vor allem das Schriftbild sondert eine merkwürdige, geradezu halluzinogene Strahlkraft ab, derer man sich nicht entziehen kann. Hendrickson hat hier mit allen Mitteln seiner Kunst, die ihm keiner so schnell nachmacht, einen eigenen Kosmos geschaffen, den man tatsächlich zu greifen können meint. Es scheint fast so, als ob es in einer anderen Sprache geschrieben ist, die nicht von dieser Welt kommt. Bedenkt man die Zeitspanne, in der Hendrickson sein Epos geschrieben hatte, muss man ehrfürchtig den Hut ziehen und sich tief verbeugen. Wie der junge Rimbaud hat auch er, um seinem Helden Tribut zu zollen, exakt zur gleichen Zeit zu schreiben angefangen. Er wollte, wie er in einem kleinen Interview aus einem Universitätsstudentenmagazin ein Jahr vor seinem Tod sagte, „eine Art Doppelexistenz schaffen, allein für mich. Verstehen sie, es handelt sich dabei nicht um ein Schreiben der herkömmlichen Art und Weise. Ich setze mich nicht hin, konstruiere einen Plot, schleife an den Figuren und entwerfe einen Plan. Nein, ich lasse mich schreiben, lasse mich von den Schriftstellern schreiben, die alle meine Zeitgenossen sind, die alle mein Alter haben, alle Gespenster und Geister, kurzum, ich mache mich zu einem Kanal, durch den ich alles, was ich bündeln kann zusammenknote und festzuhalten versuche und das dann auf Papier zu bannen, das ist die meine Kunst. Ich, meine Liebe, ist eben nicht nur ein anderer und auch nicht allein alle anderen, sondern etwas, das ich selbst niemals verstehen werde. Dabei hat es nichts mit dem Träumen zu tun, oder dem, was man so allgemein darunter versteht. Man kann das Schreiben nicht allein auf so plumpe Metaphern reduzieren. Verstehen sie das?“

Die Interviewerin verstand selbstverständlich nicht und fragte Hendrickson, ob er die kleinen Sexgeschichtchen, von denen er einige in seinen frühen Zwanzigern in Anthologien veröffentlichte, selbst erlebt habe, worauf der gute Walle – ich konnte ihn mehr als gut verstehen – empört aufstand und den Seminarraum mit einem lauten Türknallen verließ, was die Studentin jedoch nicht weiter beeindruckte. „Wie Rimbaud“ sei er nach Aussage seiner Tagebücher in die nächste Kneipe, um sich mit einem befreundeten Dichter mit dem Kürzel M. (von dem oder der man noch immer nicht weiß, wer es wirklich ist) mit der ein oder anderen Flasche Algenschnaps zu betrinken.

Doch zurück zum schönsten Kapitel in seinem Buch, demjenigen, an dem die völlig am Ende ihrer Kräfte stehende Amazone Anthis nach langer Reise durch den Busch endlich an einem offenstehenden Platz ankommt, von dem aus eine Art grobe Steinpflasterstraße mit Menhiren einen großen Hügel bedecken, in dessen Mitte eine Pforte steht, deren Eingang an die Mayas erinnert. Anthis folgt dieser Spur und kommt durch eine enge Passage ins Innere des Hügels, der, wie sich herausstellt, ein versteckter Grabhügel ist, wie ihn die Wikinger hatten und gesäumt von Schädeln und menschlichen Überresten (hier merkt man Hendrickson das alte Erbe an, das er einfach mit bekannten Abenteuergeschichten und -orten überlagert hatte). Im Inneren angekommen passiert Anthis wieder etwas Seltsames, in dieser brüchigen Realität der Erzählung. Anthis beginnt nun ein inneres Gespräch mit ihrem Pferd, das sich hierauf vor ihr entmaterialisiert. Der Hügel beginnt sich zu öffnen und in sich eine Art umgekehrtes Sternendach zu bilden. Am Boden wird ein weiterer Friedhof sichtbar, nun mit Särgen und klassisch anmutenden Grabsteinen, aus dessen Schriftzeichen und eingemeiselten Bildern selbst zunächst nur vereinzelt schmale Lichtstrahlen wie Messerstiche herausstachen, die sich immer weiter ausbreiteten. Der Anblick scheint Anthis zu hypnotisieren, so dass sie nicht merkt, dass sich hinter ihr ein kleiner Mann mit einer Schaufel nähert, der sie im passenden Moment niederschlägt.

Nachdem Anthis wieder zu sich kommt, liegt sie auf einer Decke und sieht, wie ein Totengräber, der dem aus Shakespeares Hamlet nicht unähnlich ist, ein Grab aushebt. Der Totengräber lässt daraufhin von seiner Arbeit ab, entschuldigt sich und beginnt Anthis in einem langen Gespräch (das sich über viele Seiten zieht) auseinanderzusetzen, wo sie sich befindet. Dieser Ort sei dem Totengräber zufolge der Friedhof der ungeschriebenen Bücher.

Was Hendricksons Kunst nun ausmachte, waren nicht die Szenerie und der Dialog, der daraufhin folgt, sondern die unglaubliche und schwer zu interpretierende Leuchtkraft, die von dieser Schrift ausging. An diesem Ort befinden sich, nach Angaben des immer trotteliger werdenden Totengräbers, was auch einige Situationskomik beinhaltet, alle Bücher, die niemals geschrieben worden seien und niemals geschrieben werden, alle Fragmente und Ideen, die jemals bei jedem Menschen im Kopf herumspukten. Dabei sei es natürlich unmöglich, dass diese Bücher jemals gelesen würden, sagt der Totengräber, an diesem Ort kämen quasi alle Theorien, Szenerien und Biographien des Universums zusammen, eine Art Zwischenraum des Universums, das der Idee von Borges’ Nussschalen verwandt war, die das illustre Gebäude der Welt erst geschaffen hätten. Diese Bücher seien aber, wenn man sich darauf einlasse, lesbar. Es sei eine Mischung von Trauer und Hoffnung, die man beim Lesen dieser Romane und Abhandlungen, dieser Reportagen und Kochrezepte, Geständnisse und Phantasien, zu Gesichte bekäme, die sowohl eine utopische Sinnhaftigkeit zu postulieren imstande seien, als auch die totale Negation der Materie in sich beinhalten würden.

Anthis lässt sich daraufhin dazu überreden eines dieser Bücher zu lesen, einen Roman einer frei gewählten Asiatin, die im realen Leben niemals auch nur mehr als ein paar kurze Briefe und Notizen geschrieben hatte. Der Roman führt Anthis im Anschluss in eine Welt ein, die ihr (und den Lesenden) eine ganz einfache und unprätentiöse Literatur bietet, die aber in ihrer Einfachheit so hell leuchtet wie ein geschliffener Edelstein. Das Besondere an diesem Friedhof sei nämlich, wie der Totengräber bald endet, die Vollkommenheit mit der diese Bücher geschrieben wurden. Wer der wirkliche Urheber sei, oder die Urheberin, oder welche Entität auch immer, das wisse der Totengräber selbst nicht, es sei ja auch nicht seine Aufgabe Fragen zu stellen, sondern zu buddeln.

„Ich bin nur der Totengräber.“

Nachdem er diese Worte ausspricht, beginnt sich ein Sturm zu bilden, eine „Abberation des Universums,“ wie der Totengräber sagt und „ich hoffe, sie bald wieder zu sehen.“ Nach langen Beschreibungen dieses Wirbels, der, wie Hendrickson schreibt, nichts mit Wurmlöchern zu tun habe, findet sich Anthis mit ihrem Pferd wieder an der Stelle der Wüste, von der aus sie verschwunden war. Einige ihrer Mitstreiter sind längst da, um sich um sie zu kümmern und ihren zuckenden Körper fern jeglicher Erinnerung ins geheime Lager zu bringen.

Jede Beschreibung der Handlung und der Schrift dieses Kapitels kann nur versagen, darüber war ich mir immer bewusst. Doch trotzdem oder gerade deswegen, werde ich es immer wieder versuchen, möge der Himmel existieren, auch wenn, wie Borges sagt, mein Platz die Hölle ist.

summoning of the perverted prutrescence