Читать книгу Личности. Очерки об интересных людях - Виктор Кротов, Виктор Гаврилович Кротов - Страница 5

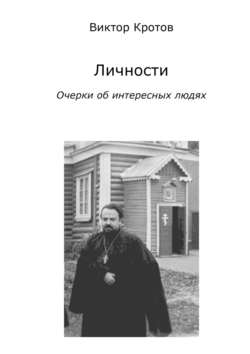

Александр Мень:

сила и слава

2. Сила и слава отца Александра

Оглавление* * *

Отец Александр был большим книгочеем. Он читал на многих языках. Сложной литературы для него не существовало. При этом ему нравился и тот увлекательный жанр, который принято обозначать словами «приключения и фантастика» (как тут не вспомнить про оборотную сторону шкафа у диванчика). Жанр, вплетающий в житейские обстоятельства притчу и символ. Жанр, использующий движение сюжета вместо назидания. Жанр ироничный и непредсказуемый.

Не удивительно, что отец Александр любил книги Грэма Грина – высочайшего профессионала приключенческого жанра и вместе с тем мастера, умеющего наполнять свои книги тем, ради чего и стоит их писать: осмыслением жизни. Писателя-христианина (католика, но это не пугало отца Александра, ставящего христианство выше конфессиональных перегородок). Писателя, особо внимательного к миру социальных надежд и иллюзий.

«Сила и слава» – это роман о священнике. О священнике в стране победившей революции. Революция присутствует здесь прежде всего как некое стихийное безликое явление, переворачивающее привычную человеческую жизнь. Религия запрещена. Священников или женят, вынуждая тем самым нарушить обет безбрачия и расстаться с саном, или – казнят. Есть и ещё один выход для священника – убежать из страны.

Герой романа не является героем по натуре. Но он священник. Он не может сложить с себя сан. Не может бросить своих прихожан, оставить их без причастия, без крещения и венчания. И он поневоле превращается в героя, становится, так сказать, катакомбным священником. Скрываясь от революционной власти, тихо делает то, что должен делать…

О священстве отец Александр говорил так: «Когда меня рукополагали в священники, епископ возложил мне руки на голову. И ему епископ возложил когда-то руки на голову. И эта живая цепочка тянется сквозь века. И восходит к Иисусу Христу, благословившему на служение апостолов. Разве я могу не ощущать каждое мгновение эту живую цепочку?..»

Книги отца Александра становятся всё более известны, и его писательская слава может заслонить собой его священническую деятельность. Но он был прежде всего именно священником. Дело не только в огромном количестве его духовных детей, превративших храм Сретенья в Новой Деревне в один из духовных центров просыпающейся России. Дело не только в хорошо известных именах. Дело в том, что он никогда никому не отказывал в духовной помощи, будь то посещение больного в приходе (к которому следует отнести, может быть, и особую, «новодеревенскую» Москву, разбросанную по всей географической Москве) или разговор о смысле жизни с тем, кто не мог сам освободиться от болезненного безверия – десятилетиями насаждаемой болезни.

Священник из «Силы и славы» прячется и боится быть пойманным. Но он не может перестать быть священником. Паства его, лишённая прежних духовных водителей (кто казнён, кто эмигрировал, кто боится вспомнить о своём священническом прошлом), ширится необычайно. Всюду множество людей нуждаются в нём, и некуда ему деваться от этой нужды.

Но безликая маска революционного правосознания тоже находит в романе свою персонификацию. Не помню, назывался ли он у Грина комиссаром, но мне подворачивается именно это слово. Комиссар этот выразительнее всего виден в небольшом эпизоде, когда он идёт по вечерней улице и замечает стайку детей. Те с восхищением смотрят на кожанку и портупею, а комиссар удовлетворённо думает, что вот эти ребята – те, ради кого и происходит великая революционная деятельность, что это завтрашний день новой страны. И подзывает одного из мальчишек, чтобы показать ему маузер, или что там у него имелось в портупее. Полон душевного расположения, комиссар протягивает руку – погладить мальчика по голове. Но рука его, привыкшая не к ласке, а к истязанию, обычным движением хватает мальчика за ухо и выворачивает до жгучей боли. Мальчик, рыдая, убегает, а комиссар слегка досадует на себя или на свою руку, но это скоро проходит. Этот комиссар и возглавляет поиски катакомбного священника.

Отцу Александру, как любой яркой личности, тоже хватало преследователей. Они проявлялись в разных обличьях. Это мог быть и настоятель храма, приставленный «держать и не пущать». Могла быть староста церковной общины. Могли быть сексоты, легко растворяющиеся в пёстром и широком кругу «своих» прихожан. И уж конечно – пресловутые органы, которые никогда не оставляли его своей бдительной опекой, которым был известен каждый его шаг и которым потом не по силам оказалось найти преступника. Самая характерная черта этого преследования – его полная, по сути, безликость. Да и комиссар в романе: персонификация безликости, без-личности.

И вот безличная система, сосредоточившаяся в безликом комиссаре, начинает сжимать свои клещи. Священника вытесняют из города. Он вынужден скрываться в селениях, всё более и более удаленных. Впрочем, скрываться у него получается лишь до определённой степени: ведь он священник. Он служит мессы, совершает таинства, открываясь любому энтузиасту-доносчику. Да и не просто энтузиасту. За поимку священника назначена награда, весьма весомая для нищих жителей этой несчастной страны. Объявление о награде висит в полицейском участке, рядом с таким же объявлением о розыске вооружённого убийцы.

Ощущение преследования разрастается в романе до мистической фантасмагории – и кому, как не нам, жившим при советской власти, ощутить реалистичность этой фантасмагории.

Священнику удаётся ускользать и спасаться, порою чудом, но не удаётся освободиться от сжимающегося кольца. Никто не берёт на душу иудин грех, кроме одного жалкого метиса, жадного до награды. Что ж, достаточно и одного иуды… Пока у него не получается. Но по ходу повествования то и дело возникает мрачный символ: грифы, терпеливо дожидающиеся своей поживы.

По ходу действия мы многое узнаём о главном герое. Грин нарочито остро высвечивает его человеческие слабости. Священник оказывается выпивохой, а в одном из селений он встречает женщину, которая несколько лет назад родила от него ребёнка. Он мучается своим несовершенством – и более всего страдает из-за той тени, которая падает от его человеческой натуры на его священство. И всё же он нащупывает в своей душе ту тонкую, но точную границу, которая отделяет одно от другого.

Важна была эта граница и для отца Александра. К счастью, он не был героем парадоксального романа, и человеческая жизнь его была светлой и чистой. Но он был очень внимателен к тому, чтобы священство не превращалось в его личную заслугу. Ему верно помогал в этом тонкий улыбчивый юмор. Он мог протянуть руку юноше, робеющему перед знаменитостью, и представиться: «Мень-пельмень». Мог сколько угодно подшучивать над собой, но никогда – над своим делом, над своим «CREDO».

Вернёмся к сюжету. Тёмная безликая сила, заполнившая страну, вытесняет священника, вынуждая его покинуть пределы родины. Беглец, эмигрант, спасающий свою жизнь, устраивает систему, пожалуй, даже больше, чем казнённый герой, тут же попадающий в ранг святого великомученика. У самой границы священник встречается с тем самым бандитом, к которому он сопричтён в полицейском розыске. Бандит ранен, жить ему осталось недолго, но священнику не удаётся обратить его к раскаянию: тот полон желания продать свою жизнь подороже, с оружием в руке.

И вот граница позади. Спасение! И не только спасение. Герой романа снова в официально христианской стране, его венчает героический ореол человека, не поступившегося совестью перед лицом смерти. Ему платят большие деньги за службу в храме пограничного городка. Предлагают остаться, но возможности новой жизни, блистательной церковной карьеры впереди безграничны. Он только что был нищим и оборванным – и уже седлает двух новоприобретённых ослов, нагружая их вещами, необходимыми для путешествия в столицу.

Жизнь сложнее романа. И время новых возможностей, открывшихся перед отцом Александром, не было отделено спасительной границей от преследований и угроз. Он жил всё стремительнее, действовал всё энергичнее, но никто не облегчал ему путь, а чёрные тени по-прежнему кружились вокруг него. По-прежнему? Или ещё настойчивее, чем раньше, – с ростом его известности, с упрочиванием его авторитета, с расширением масштаба его трудов?.. Какие новые формы приняла безликая тёмная сила, вынужденная постепенно отказываться от привычных вызовов к чиновникам, уполномоченным на угашение духа?..

Рассказывая о книге, мы подошли к её кульминации. Из темноты перед священником, седлающим ослов, возникает знакомая фигура: метис-предатель, не слишком-то и скрывающий своё будничное томление по назначенным сребреникам. Он ничего не говорит, он лишь протягивает записку, коряво нацарапанную на случайном клочке бумаги. Записку от бандита, подошедшего к смерти вплотную и решившегося на исповедь и покаяние. Записку с просьбой прийти. Вот и всё. Решение за священником.

Пересечь границу обратно? Наверняка зная, что это бездарная ловушка, что спасительных вариантов уже не будет. Выбрать сознательно самому смерть вместо жизни, унижение вместо славы, слабость вместо силы… Или отмахнуться от метиса, выпроваживая его в породившую его тьму, отбросить клочок бумаги как ненужный мусор, и продолжить свой выстраданный путь к новому взлёту жизни и призвания?.. Ясно, как решил бы человек. Но решение принял священник.

В какую примитивную ловушку заманили отца Александра, чтобы он подошёл к ожидающему его убийце? Что за обстоятельства побудили его не звать на помощь и на вопрос прохожей женщины «Что случилось?» ответить: «Ничего, это я сам»?.. Это простая фраза наполнена подлинным духовным героизмом. Может быть, так же ответил бы священник из «Силы и славы», если бы его, возвращающегося, просто убили из-за угла… Слишком легко у нас расправиться с человеком. И легче лёгкого – со священником. Когда-нибудь, когда всё станет известно, эти слова обретут свой понятный и глубокий смысл…

Да, священник вернулся. Он принял исповедь умирающего разбойника. Он отказался взять в руки оружие, когда его окружил отряд комиссара. И комиссар, наконец, схватил его и повёз на казнь. Дорога была неблизкой, священник с комиссаром много общались, но комиссар оказался твердокаменнее разбойника. А священник, оставшись наедине со своими мыслями, молился (не очень складно, не по канону, просто беседуя с лучшим своим Собеседником) и просил прощения, что он оказался таким неважным кандидатом в святые…

Ещё запомнилось, как в обычной семье (кажется, в семье того самого любопытного мальчика, которому комиссар вывернул ухо) читают тайком жития святых, и постепенно сквозь величавые слова проступает жизнеописание нашего подлинного, живого священника. И как раз когда говорится о тайных его скитаниях из дома в дом, раздается стук в дверь. Мальчик выбегает и, вернувшись, говорит приглушённо и радостно: «Он пришёл к нам»… То ли новый скиталец, то ли новый святой, мне трудно по памяти истолковать этот эпизод. Но главное здесь – мальчик. Этот мальчик не будет мечтать о кожанке и портупее.

Роман куда богаче и глубже моего скудного пересказа. Тем более это относится к облику отца Александра. Но у него не будет недостатка в биографах. Мне хотелось рассказать лишь об удивительной истории перевода книги, в которой Александр Мень увидел нечто особое. Нечто значительное, особым образом связанное и с его жизнью, и с нашей общей судьбой. Мне видится в этой истории и некое предчувствие будущей трагедии, которая – какие бы корни она ни имела – стала для него гибелью на поле духовной брани.