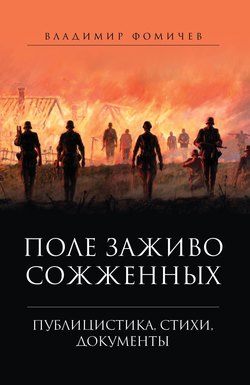

Читать книгу Поле заживо сожженных - Владимир Фомичев - Страница 16

Огненное кладбище безмолвствовало 64 года

Поперечные мысли

Оглавление(С открытым письмом С.В. Михалкову, отрывок)

«В первом номере газеты («Пульс Тушина», ноябрь 1989. – Изд.) Вы знакомили читателей с рядом руководителей Тушинского района, – пишет, обращаясь ко мне, один из корреспондентов. – Надеюсь найти интересующие меня, да, конечно, не одного меня, подобные сведения и о Вас в следующем номере». Что ж, знакомиться так знакомиться.

Сын Тимофея и Аксиньи – смоленских крестьян из-под Вязьмы.

В раннем детстве пережил фашистскую оккупацию, хорошо знаю нелегкий крестьянский труд. Окончил на родине сельскую семилетку, а затем в Москве – энергетическое отделение политехникума и историко-филологический факультет Государственного пединститута.

Служил в бронетанковых войсках, трудился разнорабочим, проводником, учителем, директором школы, старшим инженером газовой промышленности, журналистом – в различных районах страны, в том числе пять лет на Крайнем Севере в Тюменской области. Последние годы живу в Москве, редактировал книги в издательствах «Современник» и «Правда», возглавлял газету столичных писателей «Московский литератор». Автор поэтических сборников. Член двух творческих союзов: Союза писателей СССР и Союза журналистов СССР.

Читатели также выразили желание, чтобы я периодически выступал с изложением своих взглядов по острым общественным проблемам, как в статье «Попранная гордость великороссов». Охотно отзываюсь и на это. Итак, сегодня о том, что у всех на слуху, но мало кому до конца понятно, – об историко-патриотическом движении «Память».

22 мая 1987 года статьей Е. Лосото в «Комсомольской правде» было начато и дружно поддержано другими ведущими периодическими изданиями очернение этой общественной деятельности, травля членов и активистов «Памяти», продолжающиеся и по сей день. Однако, к сожалению, почти никто не читал газетных и журнальных материалов, авторами которых являлись бы сами представители нового гражданского устремления. Мне известно лишь одно такое полноценное выступление – учителя средней школы из подмосковной Купавны Александра Штильмарка «Память: мы – за духовное возрождение Отечества» («Собеседник», № 23, июнь 1989). Таким образом, средства массовой информации действуют не в духе плюрализма, а в соответствии с раскритикованным ныне принципом «Не читал, но осуждаю», как в свое время при дискредитации романа Б. Пастернака «Доктор Живаго». Не дают слова на страницах печати и тем, кто в «Памяти» не состоит, но пытается объективно разобраться в деятельности этого объединения, склонен в целом относиться к нему положительно. Таких материалов, как мне стало известно, поступает в разные редакции значительно больше, чем негативных, но все они остаются под спудом, не доходят до советских читателей.

Примером тому может служить зарубленное два года назад «Литературной Россией», «Литературной газетой», другими печатными органами мое «Открытое письмо С.В. Михалкову». Это письмо было написано как ответ на бездоказательную, как представляется, публичную критику маститым писателем историко-патриотического движения, ответ – противоположный взгляд на то же самое.

Почему в наше перестроечное время письмо не нашло издателя? Полагаю, что размышления общественности над причинами сокрытия его и множества ему подобных корреспонденций несомненно будут способствовать активизации благотворных, но трудно идущих некоторых процессов современности. Предлагаю этот документ вашему вниманию.