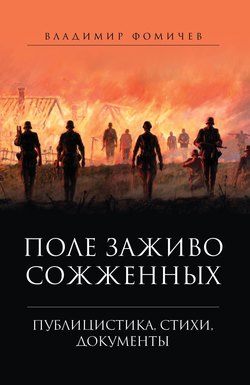

Читать книгу Поле заживо сожженных - Владимир Фомичев - Страница 18

Огненное кладбище безмолвствовало 64 года

Слепая память

ОглавлениеМарт 1943 года. Смоленщина. Входили в сердце острой болью зарева полыхавших соседних деревушек, особенно зловещие глубокой ночью. Затем «культурная нация» добралась и до наших Желтоух, хотя деревушка находилась почти в полутора километрах от большака, магистрали передвижения гитлеровских войск. Разъяренные при отступлении разбойники полностью проявили тогда свой звериный нрав, наполнив горелой вонью самые отдаленные уголки лесного края. Наверно, помните строки Михаила Исаковского из стихотворения как раз о наших местах «Есть во Всходском районе…»: «Ничего от деревни моей не осталось, ничего – ни кола, ни двора»?

Как заколотилось сердце, когда запылала своя кровля! Селение сгорело дотла, кроме трех расчетливо оставленных изб: в середине и по краям кладбища нашего соснового жилья. Объявив, что всех до единого сожгут, загнали старых и малых в одну избу, но затем, изуверски испытав жутью, все же выпустили и запалили хату. Видно, продляли садистское удовольствие, хотели извести бедных сельчан до смерти страхом. Операцию один к одному повторили в следующей оставленной избе. Не удовлетворившись этим устрашением, кровавые чудовища в конце концов уже в единственно сохранившемся пока доме заставили всех нас дожидаться смерти примерно шесть часов. Двери его заколотили, у каждого окна выставили по автоматчику, готовя жестокую казнь. Эту избу подпалили вместе с нами, а потом, когда красный дракон ринулся на приготовившихся к кончине, внезапно открыли дверь, через которую мы все хлынули на волю.

Никто до сих пор не знает истинной причины тогдашнего «милосердия» фашистских гадов. У нас немало ходило на этот счет легенд, предположений. Теперь, спустя многие годы, зрело размышляя, я пришел к твердому выводу-убеждению, что наши палачи в последний момент испугались возможной конкретной мести красноармейцев, которые уже наступали им на пятки. И не решились к своим чудовищным злодеяниям добавить еще одно. Ибо эта месть в таких случаях была ужасной для карателей.

Один земляк из Гжатска рассказал мне, что он, тогда еще подросток, стал однажды свидетелем того, как яростно, в неудержимом порыве гнева, осуществил грозное правосудие передовой отряд наших бойцов над самими фашистскими поджигателями, застигнув их на месте подобного преступления. «Бросали пойманные фрицевские морды в костер по одному, – говорил рассказчик. – Каждый дико верещал, как заяц, и лишь синий столб огня поднимался на месте крика. Видно, не зря говорят: «Гореть тебе синим пламенем!». Такого оно цвета бывает, когда людской плотью костер поддерживают».

Самозванные претенденты на мировое господство, палачи из палачей, проводили откровенный и омерзительный геноцид! В поэтическом цикле «Прицельные грома» я завершил стихотворение о перенесенных мной и однодеревенцами мучениях того далекого дня сорок третьего года следующим четверостишием:

Враг прямо в сердце метил,

Гудел огонь в пазах…

Ему до самой смерти

Гореть в моих глазах!

Да, законченные выродки – тогдашние новые учителя «варварской России», показав воочию свое канннибальство как олицетворение русоненавистнического Запада, влили в наши души до скончанья дней неизбывную горечь, которая постоянно возвращает к страшному пережитому. И потому всегда в минуты размышлений об ошеломляющих сороковых сами собой приходят под давлением тяжелого опыта прошлого видения пылающей России, воспоминания о тогдашних муках честного и простого деревенского народа, как будто все происходит сейчас.

И вот представьте, сожгли бы нас тогда, а сейчас, по прошествии пятидесяти семи лет, никто бы об этом случае ни разу не вспомнил публично, то есть общественное сознание забыло бы нас совсем, а значит, забыл бы народ, несмотря на весь ужас трагедии. «Да полно, возможно ли это?» – воскликнете вы. Однако, увы, в нашей действительности подобных фактов предостаточно, что называется, пруд пруди. А они, как известно, вещь упрямая: к ним и перейдем.

Довелось не так уж давно целый месяц провести в отчей Смоленской области, а последнюю треть этого срока – в исчезающей деревеньке Дуденки, в которой всего оставалось пять жителей, причем только один работоспособный. Бывало, на моей еще памяти, один мужицкий угол насчитывал в два раза больше едоков. С неистовой скоростью губит себя наша родина, если учесть, что речь идет о краях, расположенных всего в трехстах километрах от Москвы! Через нитяную речушку Серебрянку – такой же населенный пункт Клетки, правда, полностью обезлюдевший, хотя от непригляда покосившиеся и лишенные крыш, стекол, дверей дома стоят в живописнейшем окружении природы. Жил да, глядя на мерзкое запустение, тужил. О большем же горе ничего не предполагал, не ведал, а узнал – мороз по коже пошел. Оказывается, всего в километре с небольшим нацистские живоглоты предали огню деревню Борьба с 287-ю ее мирными жителями. Отчаянные крики испускавших дух своими ушами слышала доживавшая в Дуденках последние дни, родившаяся тут же и никуда не уезжавшая тетя Маруся.

– Наши деревенские убежали вон в те кусты и спрятались, потому что нас тоже могли уничтожить, как и соседей, – говорила она, и, свесив голову, добавила: – Это ж надо быть такими нелюдями, чтобы даже детей не пощадить!

– И никто не спасся?

– Три человека. Старуха восьмидесятилетняя по нужде запросилась – сказали: «Иди и больше не приходи», да два мальчика, по четвертому году каждый, улизнули. Потом, уже взрослыми, они померли. Никого из тех не осталось на свете.

Не возродилась Борьба, как птица Феникс из пепла. Где стояла, разросся бурьян. Пришла в упадок окрестность. Даже место трагедии тому, кто родился не здесь, невозможно отыскать, дорога туда заросла. Служим Мамоне, злословим, развлекаемся, гоняемся за бестселлерами, не задумываясь над тем, что предсмертные надежды истреблявшихся на нашу вечную память о них оказались ложными – мы забыли, что такое случилось у нас. Что это, как не атрофия памяти, как не бездуховность, как не позор, в конце концов? Сколько мы видели по телевидению саморекламы, посредственностей, дешевых трюков, но почему никогда не видели этого священного места? Почему не услышали с экрана рассказов очевидцев трагедии, когда они были еще с нами, которых уже теперь нет в живых? Почему журналисты не записали их воспоминания, дали небытию возможность поглотить страницу истории народного духа?

Просто заходишь в тупик, когда начинаешь всерьез задумываться над подобными явлениями окружающей действительности, пытаешься, что называется, свести концы с концами. Неужели мы не достойны лучшей роли, кроме роли грязных потребителей, уподобленных воровским душам? Ну не дикой ли гнуси продали сердца? Ведь даже в исторических музеях районного и областного центров нет не только стендов, но и упоминаний об этом ужаснейшем злодеянии, вурдалачьей вольнице фашистов. Мало того, в краеведческом словаре «Смоленская область», выпущенном издательством «Московский рабочий» в 1978 году, подготовленном серьезными организациями, тоже нет ни слова о нем. И название Борьбы, исчезнувшей вместе с населением, не присутствует.

Но, может быть, безответственно подошли к делу мои земляки, составляя справочник, или просто у них не хватило компетенции, специальных знаний в этом вопросе, а в других близких, но более научно проработанных изданиях рассказано об ужасном конце мирного русского населения? Откройте энциклопедию «Великая Отечественная война. 1941–1945», вышедшую в солиднейшем издательстве «Советская энциклопедия» в 1985 году. И здесь не найдете никакого упоминания о жутком факте: словно бы ничего и не произошло. А ведь главный редактор капитального тома объемом 185 авторских листов – генерал армии, профессор М.М. Козлов. Подобный же титульный военно-исторический багаж и у четырнадцати членов редакционной коллегии: Ю.Я. Барабаша, П.А. Жилина, В.И. Канатова, М.И. Кузнецова, Г.А. Куманева, И.С. Ляпунова и других. На отдельной странице красуются тоже набранные крупным кеглем семьдесят громких имен, находящихся в составе научно-редакционного совета, во главе с председателем А.М. Прохоровым. Всего же приняло участие в подготовке обобщенного юбилейного издания (к 40-летию Победы) несколько сот человек, авторов и сотрудников «Советской энциклопедии», основных столпов главных центров знаний тогдашнего Министерства обороны. Маститые хозяева посвященной войне книги странным образом «не заметили» фашистских зверств, злой доли неповинного населения одной из деревень оккупированного Русскоземелья.

Но в то же время нашли, например, возможность поместить здесь биографию и портрет члена Политбюро Шеварднадзе Э.А. (стр. 790), хотя в начале немецко-фашистской агрессии ему было всего тринадцать лет, и ни одного общезначимого факта в связи с ней в его жизнеописании не имеется. Да и события тех лет не носили в Грузии такой бесчеловечной сути, как, скажем, на Смоленщине, Брянщине, Орловщине, Псковщине… По какому праву создатели фундаментального труда об огненных годах себе это позволили?

В шедевре их коллективной мысли вместо статьи о тягчайшем международном преступлении в Борьбе читаешь биографию, зришь портрет и другого «знаменитого» участника Великой Отечественной войны – Алиева Г.А. из Азербайджана (стр. 47), где вовсе не было театра военных действий, а сам Гейдар Алиевич не являлся фронтовиком. Чем же известен сей муж? Оказывается, он, рожденный в 1923 году, отличился следующим: «В период войны с 1941 года работал в НКВД, зав. отделом СНК Нахичеванской АССР. С мая 1944 в органах гос. безопасности Азерб. ССР». Разве сопоставимо это с массовым уничтожением советских граждан в лесной деревушке моей «малой родины»? Почему же отдано предпочтение рассказу о малозначащих фактах при умалчивании о кричащих, не в силу же профессиональной некомпетентности? Скорее – в результате действия отлаженного механизма планомерного и подлого манипулирования сознанием по внедрению в общество антирусизма, разрушительной идеологии, по существу ведения подрывной деятельности против главной силы России. Молчать об этом – значит бездействовать, что равносильно продаже высших ценностей за тридцать сребренников. Мы обязаны проявить решимость, противостоять злу, когда создающие книги некоторые сограждане действуют, откровенно говоря, по принципам уголовного мира. По крайней мере, такую мысль можно допустить с большей степенью вероятности, чем незнание крупнейшими специалистами по Великой Отечественной войне ее важнейших обстоятельств. Но и в одном, и в другом случае, согласитесь, их за это справедливо было бы лишить ученых степеней.

Однако, в отличие от изданного в столице пухлого универсального тома, в краеведческом областном словаре, хотя он не посвящен конкретно минувшей войне, все же можно отыскать много упоминаний о трагедиях, подобных той, которая случилась в Борьбе. Из него узнаем, что вместе с населенными пунктами были заживо сожжены жители Астахова, Драчева, Замошья, Залазны, Ляхова, Маркова-Шарина, Новодугина, Новоселок, Чертовки, Шилова… А вот в названной специальной энциклопедии – ни слова ни об одном из этих селений не найдете, вообще ни о каком-либо подобном на Смоленщине. Хотя, по моим сведениям, они были практически в каждом районе (районов сейчас 25, до войны их насчитывалось 36). В отдельных же – по нескольку: в Вяземском, Сычевском, Угранском, Гагаринском…

В моем домашнем архиве имеются копии нескольких документов из Сычевского музея, неопровержимо подтверждающие эту абсолютную истину. Рассматриваю «Реестр актов о злодеяниях немецко-фашистских оккупантов и их сообщников». Здесь указаны случаи сожжения, с обозначением дат и количества погибших, в деревнях Зайчики, Осиповка, Харино, Клинцы, Сухарево, Богданово. Вот некоторые жертвы нацистского ничтожества из «Именного списка граждан дер. Зайчики, сожженных в феврале 1943 года фашистским карательным отрядом» с фамилией Лабейкины: Александра, Пелагея, Таисия, Анастасия, их возраст соответственно – 60, 26, 21, 19 лет. Из двадцати трех порядковых номеров этого списка семь относятся к детям.

Еще об одном похожем военном преступлении на территории Сычевского района, ответственность за что несут гитлеровцы, рассказывает «Акт от 21 мая 1943 года»: «В период оккупации, 22 декабря 1942 г., отряд, входивший в состав крупных сил, посланных немецким командованием против партизан, устроил зверскую расправу над жителями деревни Аксенино Тишинского сельсовета. Якобы за связь с партизанами и за помощь им немцы решили сжечь деревню вместе с жителями. В огне погиб 21 человек, из них девять детей в возрасте от 2 до 8 лет». Только в этом районе, оказывается, сожжены жители семи деревень!

По моей просьбе смоленский поэт и публицист Николай Кеженов в свое время прислал газетные вырезки очерка О. Лонского «Тайна бункера Гитлера», опубликованного в трех номерах областной газеты «Рабочий путь» в июле 1988 года под рубрикой «Из журналистского блокнота». Из него я узнал, что как раз в марте 1943 года, когда чуть не предали огню меня самого с остальными жителями родной деревушки Желтоухи, на Смоленщине в бункере, в глубокой подземной норе, находился главарь пришлых извергов Гитлер. «Почему именно в его приезд, как факелы, вспыхнули сотни смоленских деревень, а людей сжигали заживо? Какие распоряжения он отдавал из этого бункера?» – задается такими вопросами О. Лонский. Отвечая на них, он собрал воедино разрозненные в его досье сведения «о смоленских деревнях, в которых оккупанты заживо сожгли мирных жителей – женщин, стариков и детей». Исследователь сообщает: «Таких деревень насчитал 47, а сожжено в них было, по официальным актам, 6669 душ.

Это не полная картина. Сюда не вошли сожженные узники рославльской тюрьмы (мне довелось слушать показания бывшего начальника этой тюрьмы на заседании военного трибунала)». Далее мой земляк говорит об общих сведениях по ряду городов и районов, где причины смерти не дифференцированы, и продолжает:

«А когда заново начал перечитывать сводки Совинформбюро, то обратил внимание, что в моем досье нет многих смоленских деревень, о трагедиях которых писали тогда все газеты. Первое сообщение о зверствах на Смоленщине прозвучало еще в утренней радиопередаче 10 сентября 1941 года: «Около деревни Починок была повреждена телефонная линия. Немцы согнали оставшихся в деревне стариков, женщин и детей в помещение правления колхоза и заживо всех сожгли». Публикация О. Лонского расширяет список огненных трагедий, носящих здесь названия следующих деревень: Ивченок, Колодезков, Песочни, Бильдюгина, Орловки, Хотькова, Ломанчина, Знаменок, Новой, Гаврилок, Спасского.

А сколько же таких ужасов насчитывается во всех русских областях в целом? Сколько вообще погибло мирного русского населения в годы грандиозного побоища? Об этом фактически никто не говорил при коммунистах, и все молчат при «демократах». Иль говорят так, что как будто и не говорят, скорее темнят, до сути не докопаешься. К случившимся однотипным событиям в других краях отношение иное, каким оно и должно быть.

Не только в Белоруссии, например, но и во всем мире известно, что вместе с селом Хатынь немецко-фашистские солдаты в марте 1943 года (почти одновременно с гекатомбой в русском селении Борьба) уничтожили 149 жителей. На месте трагедии сооружен мемориал, туда проложены экскурсионные маршруты, о происшедшем написаны книги, естественно, подробная статья о Хатыни имеется и в любом систематизированном труде о Великой Отечественной войне, тем более когда в подготовке его зараз участвуют сотни ученых. Но в Борьбе сожжено на 138, в Астахове (300) в два, в Чертовке (480) в три с лишним раза больше мирных граждан, чем в Хатыни. Однако они практически забыты совсем, о них даже нет напоминаний в справочной литературе о войне. Ну не парадокс ли? Почему не известна обществу вышеназванная фактура? В чем корень неосвоения этих исторических трагедий народа и спустя полвека с лишним после их совершения? Происходит нечто ужасное. Это не какая-то простая вещь. Содержащееся в общественной жизни противоречие, являющееся фактом, который нечего доказывать, ибо он – самоочевидность, нельзя не заметить.