Читать книгу Gegen den Koloss - Achim Balters - Страница 4

На сайте Литреса книга снята с продажи.

2

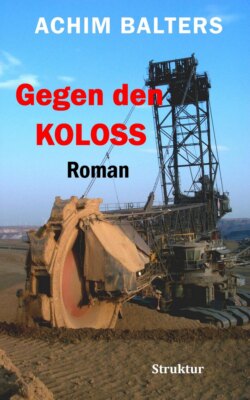

ОглавлениеNoch knapp fünf Kilometer entfernt, von Richards Jugendstilvilla aus nicht zu sehen und zu hören, frisst sich der Schaufelradbagger N12 durch das Erdreich. In wenigen Jahren wird er hier angekommen sein und, fern von menschlicher Zivilisation, in einer weiträumigen Grube Braunkohle fördern.

Die Energetik AG ist stolz auf ihn, präsentiert ihn als ein einzigartiges Wunderwerk der Technik.

Der größte unter den riesigen Schaufelradbaggern, der Super-Star mit bewundernswerten Maßen und Leistungen. 96 Meter hoch, also höher als der Ozeanriese Queen Mary, 220 Meter, mehr als zwei Fußballplätze lang und 13500 Tonnen schwer, das ist doppelt so viel wie der Eiffelturm. Es ist die größte Arbeitsmaschine der Welt. Das Schaufelrad hat einen Durchmesser von sage und schreibe 21 Metern, das ist so hoch wie ein siebenstöckiges Haus. Neue satellitengestützte GPS-Systeme lassen den N12 noch effizienter schaufeln. Seine Leistungsfähigkeit ist enorm – 240000 Kubikmeter pro Tag! Damit kann man einen Güterzug von 16 Kilometern füllen. Sein jährlicher Stromverbrauch ist so hoch wie in einem Dorf mit 5000 Einwohnern (1350 Haushalte mit jeweils 3600 kWh).

Auf Hochglanzprospekten und Videos wirbt Energetik für ihn, dieses imponierende Beispiel menschlichen Fortschritts. Einst waren es nur einfache Schaufeln in den Händen von Arbeitern, mit denen mühselig nach Braunkohle gegraben werden musste. Als zu Beginn des industriellen Zeitalters die Arbeitsabläufe endlich mechanisiert und dadurch erleichtert wurden, setzte man auf Schienen fahrende Eimerkettenbagger ein, die weitaus höhere Förderleistungen erzielten als ganze Heerscharen von Arbeitern mit ihrer Muskelkraft. Das war schon ein beachtlicher Fortschritt, ist aber nicht zu vergleichen mit der Spitzentechnologie unserer Schaufelradbagger, von denen der N12 nicht nur der größte, sondern auch wegen seiner neuartigen Computersysteme der am weitesten entwickelte ist. Dieses mit 4500 PS ausgestattete Hightech-Wunderwerk, das nur fünf Mann pro Schicht bedienen müssen, hat natürlich auch seinen Preis. Es kostet, sage und schreibe 214 Millionen Euro! Eine extrem hohe Investition der Energetik AG, aber sie rentiert sich auf jeden Fall. Denn seine grandiose Förderleistung senkt die hohen Produktionskosten, die wegen der komplizierten Arbeitsabläufe im Braunkohlentagebau entstehen. Er ist für uns unverzichtbar, ein Garant für das Erreichen unserer unternehmerischen Ziele. Es geht uns vor allem um kostengünstige Energiegewinnung angesichts internationaler Konkurrenz, um zukunftsorientierte Energieversorgung im Zeitalter schwindender Ressourcen und um die Sicherung von vielen Tausend Arbeitsplätzen. Der hiesige Braunkohlentagebau setzt mit dem N12, dem größten Schaufelradbagger der Welt, auch ein eindrucksvolles Zeichen dafür, dass Nordrhein- Westfalen ein dynamischer, fortschrittsorientierter Wirtschaftsstandort ist. Wer Interesse hat, den N12 in seinem Revier live zu erleben, dem bieten wir geführte, ebenso informative wie spektakuläre Ausflugsfahrten (kostenlos!) zu diesem einzigartigen Giganten der Technik an. Hobby-Fotografen kommen dabei voll auf ihre Kosten. Seine gigantische Größe und seine einzigartige Leistungsfähigkeit haben den N12 weltberühmt gemacht. Er ist unser technischer Super-Star. Die Broschüre «Braunkohle heute» mit eindrucksvollen Fotos vom N12 und wissenswerten Informationen über den Braunkohlentagebau können Sie bei unserem Kundenservice bestellen.

Richard hat sich von dem Imponiergehabe der Energetik AG nie blenden lassen. Auch als er noch nicht in Anfelden wohnte und ihm der Gedanke fern war, selbst einmal zu den Opfern des Braunkohlentagebaus zu gehören. Ihn hat schon immer die mit großem Werbeaufwand betriebene Öffentlichkeitsbearbeitung des Konzerns abgestoßen, der seit Jahrzehnten versucht, das als fortschrittlich und wertvoll zurechtzulügen, was hirnverbrannt und zerstörerisch ist. Und die 16, den Niederrhein zerwühlenden Schaufelradbagger, die man verblendet als nützliche Giganten feiert, waren für ihn nie etwas anderes als ein Bataillon von Zerstörungsmaschinen, die von wirtschaftlichen Interessen rücksichtslos gelenkt werden. In Friedenszeiten verwüsten sie, abgesegnet von politischem Starrsinn, den Lebensraum tausender Menschen, um kilometerweit Braunkohle zu erbeuten, mit katastrophalen Folgen für die Umwelt. Richard wundert sich über diejenigen, die Schaufelradbagger als Wunderwerke der Technik anstaunen. Wie naiv muss man sein, um sich von solchen Maschinenmonstern beeindrucken zu lassen? Es sind abstoßende Beispiele dafür, was geschieht, wenn menschliche Maßlosigkeit sich hemmungslos austoben kann. Und die Nummer eins davon ist der N12.

Früher hat er zwar kritisch, aber noch unbeteiligt mitverfolgt, was der Tagebau am Niederrhein anrichtet, wie Menschen Haus und Hof verloren, Lebensräume vernichtet, nicht wiedergutzumachende Umweltverbrechen begangen wurden. Er war nur ein Augenzeuge. Doch jetzt wird er selbst damit konfrontiert. Wie viele andere in dieser Region ist auch er ein Opfer des Braunkohlen-Terrors geworden.

Die Konzern-Propaganda, die mit großem Budget und schmieriger Werbepsychologie die Öffentlichkeit zu bearbeiten versucht, widert Richard immer stärker an. Sie erinnert ihn an die Heucheleien und Lügen, mit denen Regierungen ihre Macht absichern wollen, Behörden Missstände vertuschen oder Firmen auf Kritik reagieren. Die Wahrheit soll nicht ans Licht kommen.

Der N12 ist der Bagger, der schon am weitesten bis zu seinem Zuhause vorgerückt ist und immer näherkommt, unaufhaltsam, Meter für Meter. Bald wird er hier stehen und anstatt eines Baukunstwerks wird es nur noch ein Werk der Zerstörung geben. Jeden Tag muss Richard daran denken. Und er wird es auch weiterhin nicht aus dem Kopf bekommen. Was er hier erlebt, ist eine andere Form der Diktatur. Der N12 dient der Willkür einer mächtigen Clique, die nicht befürchten muss, für ihre Taten zur Rechenschaft gezogen zu werden. Er ist ihr Star, auf den sie auf eine abstoßende Weise auch noch stolz sind.

Für Richard zeugt der Schaufelradbagger N12 von technischer Perversion. Brutal funktionalistisch, skelettartig, zusammengesetzt, als wäre er nach dem Stabilbaukasten-Prinzip entworfen worden. Er könnte das Spielzeug eines verrückten Riesen sein. Der N12 hat für Richard eine abstoßende Hässlichkeit, Ausdruck einer gegen menschliche Bedürfnisse verstoßenden Gigantomanie. Jedes Mal, wenn er ihn sieht, ist er empört. Es ist ein Werkzeug der Destruktion.

Richard liegt mit hinter dem Kopf verschränkten Armen im Bett, starrt zur Decke, neben ihm Iris, die ihren nackten Körper gerade in eine Seitenlage von ihm weggedreht hat. Es war ein Intermezzo der Lust. Nicht mehr und nicht weniger. Losgelöst von seinen wahren Gefühlen. Im Grunde eine Lüge. Er hat sich dazu hinreißen lassen. Ihre geschickt eingesetzten Reize betören und befeuern ihn noch immer. Ein zwar banaler, aber auch willkommener Rausch, der alles andere eine Zeit lang überdeckte. Er hat es genossen, es hat ihn entspannt, vertrauter Sex um Mitternacht, der dem Tag die Schwere nahm. Warum sollte er auch darauf verzichten? Er und Iris sind sexuell gut aufeinander eingespielt, können sich auf diese Weise noch immer genießen. Ein Paar, das voneinander enttäuscht ist, sich bereits aufgegeben hat, körperlich jedoch weiterhin anzieht. Aber seit einiger Zeit ist mehr Aggression im Spiel. Als würden sie sich gegenseitig zu einem Sex-Duell herausfordern, bei dem jeder den anderen beherrschen und besiegen will.

«Unser Sex ist wie ein schöner Garten in einer Einöde», bemerkte sie einmal sarkastisch nach ihrem Orgasmus. Danach stritten sie sich heftig. Für Richard ist es heute ein letzter Beziehungsrest, der bald ganz verschwunden sein wird. Vielleicht wird er es anfangs sogar vermissen. Wenn, dann nur das, sonst nichts. So lange sie heute auf ihren Körper fixiert blieben, so lange trieben sie in gewohnter Harmonie. Sie erzeugten eine lusterfüllte Nähe, die sich schnell verflüchtigte. Richard fühlt sich jetzt leer, befremdet von der Frau, die neben ihm mit angewinkelten Beinen auf der Seite liegt, und wie von einer unsichtbaren Grenze von ihm getrennt zu sein scheint. Dass er ihr Gesicht jetzt nicht sehen kann, empfindet er als angenehm. Das gedämpfte Licht der beiden schalenartigen Wandlampen beleuchtet ihren Körper, der brauner wirkt, als er ist. Seine Augen gleiten über ihren Rücken und ihre Hüften. Die ebenmäßige Birnenform ihres Körpers hat für ihn etwas Klassisches. Er betrachtet sie noch immer gern. Vorhin jedoch, als er hinter ihr kniete und sie seine tiefen, heftigen Stöße mit geilem Sexgestammel begleitete und sich lustvoll mitbewegte, erinnerte ihn die Birnenform ihres Körpers plötzlich daran, dass bald eine Abrissbirne gegen seine Villa wüten würde. Er war kurz irritiert, konnte dann aber seinen störenden Gedankengang verscheuchen und kostete weiter den einzigen Genuss aus, der ihm seine Ehe noch mit ihr bietet.

Heute schien sie ihm wieder mehr Leidenschaft vorzutäuschen, als sie wirklich empfand. Mit ihrer Schauspielerei will sie ihm wohl noch demonstrieren, was für eine tolle Frau sie doch ist, welch großer Verlust ihm droht.

Gegen uns kracht schon die Abrissbirne, denkt er. Nicht mehr lange, und es liegt alles in Trümmern. Ein unaufhaltsamer Prozess. Von uns beiden in Gang gesetzt und beschleunigt. Keine Tragödie. Halb so schlimm.

Aufseufzend dreht Iris sich zu ihm hin und blickt ihn abwartend an. Ihre üppigen Brüste liegen schön gekurvt vor ihm. Es reizt ihn, sie anzufassen und zu küssen. Er unterdrückt diese Verlockung, es wäre übertrieben, unpassend. Ein verspätetes Nachspiel. Sie sind jetzt beide nach dem ganzen Theater sowieso ernüchtert. Ach, ihre Brüste! Sie bildet sich einfach zu viel auf sie ein. Als hätte sie sie selbst gemacht. Stellt sie zu gern zur Schau. Ein Blickfang, jetzt ohne größere Bedeutung für ihn, denn die damit ausgestattete Frau befremdet ihn. Eine schöne Dekoration. Mehr nicht. Gut für oberflächliches Getue. Außer Sex verbindet sie nichts mehr. Wo er gerade mit seinen Augen war, hat sie natürlich bemerkt. Sie lächelt wissend, verlagert ihren Körper mehr nach hinten, als wollte sie es sich bequemer machen, aber in Wirklichkeit, so glaubt er, um ihre Kurven noch besser ins Spiel zu bringen.

«Und?», fragt sie, die Stirn wichtigtuerisch hochziehend. Sie gibt sich sehr überlegen. Er weiß nicht, ob er darüber lachen oder sich ärgern soll.

«Was heißt hier und?», fragt er schroff zurück.

«Nun, ich nehme an, dass du nicht nur meine Brüste begutachten, sondern mir auch etwas sagen willst.»

«Nein, ich will dir nichts sagen.»

«Haben sie dich etwa sprachlos gemacht?», fragt sie spöttisch.

Er antwortet nur mit einer abfälligen Handbewegung.

«Ach, Richard! War das wieder gut. Schon erstaunlich, dass wir so toll miteinander vögeln. Unsere Körper verstehen sich eben noch immer. Aber –», sie bricht ab.

«Aber sonst sieht’s bei uns nicht gerade rosig aus», fügt er hinzu.

«Nein, der Lack ist ab.»

«Schon seit Langem.»

«Wenn wir uns scheiden lassen, was sich ja abzeichnet, sollten wir unsere gemeinsamen», sie überlegt kurz, «sexuellen Freuden nicht streichen. Das wäre doch zu schade. Wir können uns weiter zu intimen Meetings verabreden. Nach Lust und Laune. Was spricht denn dagegen? Unsere jeweiligen Partner müssten das verkraften. Wenn sie reif genug sind.»

«Woran du schon denkst.»

«Ist das nicht ein interessanter Gedanke?», fragt sie.

«Wie man’s nimmt», antwortet er ausweichend.

«Sag mal, Richard, vögelst du mit deiner Neuen schon so gut wie mit mir? Oder etwa besser? Deine neue Nummer eins?»

«Darüber rede ich nicht. Ich frage dich auch nicht, wie gut dein Liebling im Bettsport ist.»

«Frag doch.» Sie richtet sich auf, stützt den Kopf auf die rechte Hand und sieht ihn herausfordernd an.

«Warum sollte ich? Die Antwort interessiert mich überhaupt nicht.»

«Na schön. Jedenfalls gibt’s keine Komplikationen, was unsere sexuellen Aktivitäten, nennen wir es mal so, anbelangt. Kindische Eifersüchteleien et cetera.»

«Nein.»

«Apropos Komplikationen. Die gibt’s ja wegen der Entschädigung. Heute bist du keinen Schritt weitergekommen. Das wird hart.»

«Sieht ganz so aus. Nicht zu fassen. Es reicht doch schon, dass ich überhaupt verkaufen muss. Dazu gezwungen werde. Aber dass ich auch noch um eine angemessene Entschädigung kämpfen muss, ist eine verdammte Sauerei», sagt Richard mit lauter werdender Stimme. Er muss an Efferen denken, an sein schleimiges Auftreten, mit dem er als Erfüllungsgehilfe seine Abgebrühtheit zu kaschieren versuchte.

«Was hast du denn anderes von Energetik erwartet? Das ist kein humanistischer Freundeskreis. Es geht denen nur um den Profit. Und die sind am Drücker. Du kannst froh sein, wenn du die 950000 bekommst. Und die Million, die deine Mutter gefordert hat, die sind doch lachhaft.»

«Lachhaft würde ich es nicht nennen. So abwegig ist es nicht, eine Million zu verlangen.»

«Und wieso nicht?»

«Ganz einfach. Der wahre Wert der Villa ist gar nicht zu ermitteln. Dafür gibt es keinen brauchbaren Vergleichsmaßstab.» Er macht eine kurze Pause. «Und die Tatsache, dass ich nur gezwungenermaßen verkaufe, weil ich sonst enteignet würde, müsste eigentlich mitberechnet werden. Allein schon aus moralischen Gründen.»

«Aus moralischen Gründen? Damit kannst du bei diesen Ganoven nicht punkten. Du bist vielleicht naiv.»

«Bin ich nicht. Was hier geschieht, ist doch ein schwerer Verstoß gegen die Menschenrechte. Es geht nicht nur um materielle Schäden, sondern auch um psychische Verletzungen, die von Energetik verschuldet werden. Psychoterror. Als würden wir in einer Bananenrepublik leben, wo die Rechte der Bürger total missachtet werden. Wir sind Opfer von Zwangsmaßnahmen.»

«Zweifellos. Nur, wie sollten denn Entschädigungen für diesen Psychoterror berechnet werden? Wie kann man dafür ein Strafmaß finden?», fragt sie.

«Keine Ahnung», antwortet er. «Auf jeden Fall müsste eine Entschädigung für die psychischen Verletzungen zu dem Verkaufspreis hinzugerechnet werden.»

«Müsste.»

«Was hier abläuft, ist eine institutionalisierte Erpressung.»

«Worte deines Freundes Martin. Womit er ja auch recht hat.»

«Für ihn ist der Staat sowieso mehr oder minder bürgerfeindlich. Das erleben wir hier wieder hautnah. Unfassbar.»

«Und nicht zu ändern. Darüber solltest du dich nicht länger aufregen. Ist zwecklos.»

«Ich bekomme es aber nicht mehr aus dem Kopf.» Er überlegt kurz. «Dieser Efferen ist ein Kotzbrocken. Macht alles nur noch komplizierter.»

«Dass ihr die Verhandlung abgebrochen habt, macht’s auch nicht gerade leichter.»

«Der weiß jetzt aber, dass er bei uns auf Granit beißt. Beim nächsten Mal läuft’s wohl anders ab. Wird sich zuerst drehen und wenden, ist so ein Typ, aber dann wird er doch nachgeben.»

«Abwarten.»

«Unter 950000 verkaufe ich nicht. Das steht fest.»

«Musst du wissen. Du entscheidest. Es ist ja dein Palazzo.»

Ihre Stimme klingt mit einem Mal gereizt.

«Das hört sich ziemlich vorwurfsvoll an», meint er.

«Tatsächlich?», fragt sie spöttisch.

«Ja», antwortet er.

«Du bist sicherlich froh, dass es nur dein Haus ist, nur du im Grundbuch stehst, nur du entscheiden kannst. Vor allem dann, wenn du an den Zustand unserer Ehe denkst.»

«Was soll das?», fragt er gereizt. «Du brauchst gar nicht zu betonen, dass es nur mein Haus ist. Soll ich es etwa bedauern? Bevor du in meinem Leben auftauchtest, habe ich die Villa gekauft und modernisiert. Und zwar mit großzügiger Unterstützung meines Vaters.»

«Das weiß ich bereits. Du brauchst dich nicht zu wiederholen.»

«Und nach seinem Tod habe ich dann von meinem Erbe so viel in die Villa investiert, dass sie jetzt schuldenfrei ist.»

«Keine besonders gute Investition. Wird ja bald abgerissen das Ganze. Für dich ein Verlustgeschäft», sagt sie kühl.

«Nein. Im Gegenteil. Ich bekomme auf jeden Fall mehr Geld raus, als ich reingesteckt habe. Ein schwacher Trost. Zwar verliere ich kein Geld, dafür aber verliere ich ein für mich einzigartiges Zuhause. Nicht zu ersetzen. Dass demnächst hier nach Braunkohle gebuddelt wird, war nicht vorauszusehen», sagt er und merkt wieder, wie fremd sie ihm geworden ist.

«Das Haus gehört dir, klar.» Sie macht eine Pause und sieht ihn bedeutungsschwer an. «Aber du wirst doch zugeben, dass wir einiges gemeinsam geschafft haben. Es ist nicht allein dein Verdienst, auch ich habe dazu beigetragen, dass es uns so gut geht. Finanziell gesehen.»

«Ich habe auch nie etwas anderes behauptet. Was soll das? Iris, ich habe noch immer ein gutes Gedächtnis. Aber sag mal, willst du jetzt unsere Finanzen analysieren? Es ist schon verdammt spät. Schon nach zwölf», sagt er.

«Neinnein», sagt sie schnell. «Dazu habe ich im Bett überhaupt keine Lust. Ich hoffe nur, dass wir uns fair verhalten. Wenn -», sie bricht ab.

«Wenn wir uns scheiden lassen», vollendet er sachlich.

«Ja.»

«An mir soll es nicht liegen.»

«An mir auch nicht. Ach, was palavern wir jetzt über ungelegte Eier. Bringt nichts. Nur nichts überstürzen. Alles zu seiner Zeit», floskelt sie.

«Ganz meine Meinung. Ich bin müde», sagt er und gähnt demonstrativ.

«Ich auch. Jedenfalls haben wir himmlisch miteinander gevögelt. Ein Feuerwerk für mich. Nach einem Orgasmus schlafe ich immer gut. Nacht, Richard. Schlaf gut. Träum was Schönes», sagt sie und sieht ihn entspannt lächelnd an. Sie beugt sich über ihn, platziert gönnerhaft einen Kuss mitten auf seine Stirn, dreht sich und zieht das Oberbett bis zum Kinn hoch.

Liegt da wie in einem Kokon, denkt Richard. Scheinbar friedlich. Und entpuppt sich morgen wieder als Xanthippe.

«Gute Nacht», sagt er mit gepresst klingender Stimme und schaltet das Licht aus.

Richard fühlt sich mehr befremdet als befriedigt. Die Frau, die regungslos neben ihm liegt und auf den Schlaf zuatmet, ist zwar seine eigene, aber ihn scheint mit ihr nicht mehr zu verbinden als mit einer First-Class-Gespielin. Schon wieder kommt ihm hier alles künstlich vor, ohne echte Privatheit. Aber so stark wie heute hat er es noch nie empfunden. Ein Ehekrampf, der sich längt. Er dreht sich von der einen auf die andere Seite und wieder zurück, schwer ausatmend. Er starrt ins Dunkle. So geht es nicht weiter. So will er doch nicht leben. Und so braucht er auch nicht zu leben. Kein Zaudern, kein Zögern mehr. Er sollte jetzt schnell für klare Verhältnisse sorgen. Unnötiger Ballast. Alles andere ist schon schwer genug. Diesen trägen Ablösungsprozess muss er beschleunigen. Auch ihre sexuelle Schauspielerei sollte aufhören. Das Bett war heute wieder eine Bühne. Jeder hat routiniert seine Rolle gespielt. Eine Art Duell. Erst spannend und lustvoll, dann ernüchternd und befremdend. Was hat er denn davon? Darauf müsste er jetzt verzichten können. Schließlich hat er ja Birgit. Mit ihr genießt er den Sex ganz anders als mit Iris. Es ist echter, leidenschaftlicher. Und dabei spürt er eine Innigkeit, die ihn erstaunt und erfreut. Ist er nicht schon längst mit ihr zusammen und nicht mehr mit Iris? Im Grunde ist nicht Birgit seine Geliebte, sondern Iris. Die eigene Frau als Geliebte. Also betrügt er Birgit mit seiner Frau. Streng genommen. Daran hat er ja noch gar nicht gedacht. Es stimmt. Auch ein Grund dafür, dieses Getue mit Iris zu beenden. Sonst würde er Birgit mit ihr weiter betrügen. Dieses Spiel ist aus. Es hat keinen Sinn mehr. Hier hat sowieso nichts mehr einen Sinn. Alles geht nur noch den Bach runter.

Richard dreht sich abrupt auf die andere Seite, weiter weg von Iris, die sich im Schlaf nah an ihn heran gelegt hat. Es stört ihn, dass er mit ihr zusammen im Bett liegt, ihr Parfüm riecht, sie atmen hört. Er überlegt, ob er aufstehen und im Gästezimmer schlafen soll, lässt es aber sein, weil ihm das übertrieben erscheint und mitten in der Nacht auch zu unbequem ist. Doch ab morgen wird er mit ihr nicht mehr zusammen in diesem Raum schlafen. Seit einiger Zeit löst die Einrichtung bei ihm ein Unbehagen aus. Sie schafft eine Intimität, die ihm auf die Nerven geht. Die runden Art-déco-Formen, der Einsatz von weichem Licht, die erotische Kunst an den Wänden. Als hätte sich eine sehr sinnliche Innenarchitektin hier ausgetobt. Die erotischen Aquarelle sind ihm zu ausgewogen, zu sehr auf Schönheit und Sinnlichkeit getrimmt. Der große Spiegel mit geschnitztem Holzrahmen gegenüber dem Bett gehörte für ihn anfangs zum erotischen Spiel, verlor dann aber seinen Reiz. Wenn er heute hineinsieht, was nur noch kurz geschieht, kommt er sich wie auf einer Bühne vor. Und es lenkt ab. Für Iris jedoch ist ihr gespiegelter Sex noch immer fesselnd. Sie verändert sogar deswegen die Stellung, eine Stimulanz für sie. Den Raum hat sie fast allein gestaltet; darauf ist sie stolz. Obwohl er ihn lieber anders eingerichtet hätte, ließ er sie damals, in ihrer besten Zeit, als eine Art Liebesbeweis ihre Vorstellungen verwirklichen. Im Gegensatz zu früher fühlt sich Richard heute im Schlafzimmer nicht mehr wohl. Zu geschmäcklerisch, zu feminin, zu viel Art déco, ihr Lieblingsstil. Sie neigt zum Kunstgewerblichen. Sie ist zu viel mit Werbefritzen zusammen. Das färbt ab, ist geschmacksbildend. Er ist ihre Welt. Sie ist gern Art Direktorin, hat Erfolg, verdient glänzend. Ich bin eine gute Allrounderin, behauptet sie von sich. Ihr eigenes Qualitätssiegel, mit dem sie sich wie mit einer Auszeichnung brüstet. Richard weiß bis heute nicht, ob ihr starkes Ego mehr mit ihrem Selbstbild verknüpft ist oder wie sie von anderen gesehen wird und gesehen werden will. Sie achtet darauf, dass alles werbewirksam zurechtgemacht wird. Das richtige Werbekonzept, vor allem darauf kommt es an. Für Richard jedoch produziert sie Blendwerk. Dazu gehört sie wohl auch, mehr oder weniger. Sie weiß, wie sie am vorteilhaftesten wirkt, ist ihr eigenes Werbeprodukt. Sie beherrscht das parfümierte Gequassel und kommt damit gut an. Aber bei ihm nicht mehr. Zu lange hat er sie überschätzt, sich etwas vorgemacht. Geblendet von seinen Illusionen, befeuert von ihren erotischen Auftritten. Ähnlichkeiten, die keine waren. Aufkeimende Zweifel hat er überschminkt. Architekt und Art-Direktorin, das schien ihm gut zu passen. Beide kreativ, ein beneidenswertes Paar, das auf sich stolz war. Er machte es sich zurecht, konstruierte ein Beziehungsgebilde ohne echte Basis. Eitel sonnten sie sich in Oberflächlichkeiten, machten sich etwas vor, schminkten ihre Ehe zurecht. Doch dann bekam die Fassade Risse, der Lack blätterte ab, die Korrektur begann. Und jetzt, denkt er, sich auf den Rücken drehend und die Lippen zusammenpressend, wird das Finale eingeläutet. Nach acht Jahren. Es wird höchste Zeit. Rien ne va plus. Was ist das bloß für ein Leben hier?, grübelt er, von Unzufriedenheit übermannt. Ohne Zukunft. Total entwertet. Seine Ehe hat nur noch Schrottwert. Sie muss entsorgt werden, damit sie ihn nicht weiter belastet. Und seine Mutter? Die wird doch immer schwieriger, ist verbittert. Auch eine Belastung. Er kann sie verstehen. Eine besonders schwere Zeit für sie. Für ihn auch. Was er hier gestaltet und genossen hat, wird es bald nicht mehr geben. Zerstört und ausradiert. Er bekommt es einfach nicht aus seinem Kopf. Es besetzt weiterhin sein Denken, dominiert ihn. Wie kann er sich bloß davon lösen?

Gelassener werden, sich an das Unvermeidliche gewöhnen. Was bleibt ihm denn anderes übrig? Er muss das durch, Abschied nehmen, braucht aber noch Zeit dazu. Ohne Birgit würde es ihm schwerer fallen, zweifellos. Sie lässt ihn nicht in Selbstmitleid zurücksinken, stärkt ihn, bietet ihm eine neue Perspektive. Sie gehört bereits zu seinem Neubeginn. Mit ihr zusammen wird er hoffentlich bald wieder sein Leben umarmen können.

Richard merkt, wie Müdigkeit ihn stärker durchrieselt. Seine Gedanken bleiben noch bei Birgit, beginnen aber schon durcheinander zu treiben, so lange, bis alles verschwimmt und er im Schlaf versinkt.

Wenn vor 30 Millionen Jahren die Erdkruste in der Niederrheinischen Bucht nicht durch gewaltige Senkungsbewegungen umgeformt worden wäre und die üppige, artenreiche Vegetation der küstennahen Urwälder sich nicht zu Torf zersetzt hätte, der nach Meeresüberflutungen und Meeressenkungen von Schichten aus Sand, Kies und Ton überlagert, zusammengepresst und allmählich zu den größten Braunkohlenflözen Europas verdichtet wurde, dann hätten sich Energiewirtschaft und Politik nicht zu einer skrupellosen Braunkohle-Allianz verbündet und dann würde auch nicht Richard Lindners Jugendstilvilla in naher Zukunft von der Abrissbirne des Machtmissbrauchs zerstört werden. Verglichen mit den in Urzeiten entstandenen Braunkohlenflözen, die jetzt hemmungslos ausgebeutet werden, hat sie eine nur Wimpernschlag lange Geschichte.

Die 1912 erbaute Villa diente anfangs einem Stolberger Textilfabrikanten als standesgemäßes Renommier-Domizil, sollte der steinerne Beweis für seinen unternehmerischen Erfolg sein. Einem Kölner Architekten war es gelungen, ein dreigeschossiges, harmonisch gegliedertes Bauwerk zu gestalten, das von einem gemäßigten Jugendstil geprägt wurde; dafür sorgten auch die geschickt verteilten Renaissance-Anklänge.

Für Richard eine meisterhafte Baukomposition, die er von Anfang an sehr schätzte. Eine überzuckerte Jugendstilvilla, bei der sich, dafür kennt er einige abschreckende Beispiele, naive Formspielereien zu stark in den Vordergrund drängen, hätte er nicht gekauft.

Nach dem Ersten Weltkrieg bezog ein Aachener Chirurg mit großer Familie die Villa, der sie später als rheumageplagter, in Südfrankreich Linderung erhoffender Ruheständler an einen heute vergessenen Bestseller-Autor verkaufte. Die wechselnden Besitzer, darunter auch ein virtuoser Hochstapler, und die sich über Jahrzehnte erstreckende Gebäudealterung nahmen der Villa einiges von ihrem architektonischen Glanz.

Viel zu spät, erst 1982, als die Verunstaltungen schon alarmierend waren, wurde sie unter Denkmalschutz gestellt. Trotzdem häuften sich Versäumnisse. Das unter strikten Sparmaßnahmen leidende Amt für Denkmalschutz kontrollierte nur lasch die Auflagen und bezuschusste die jeweiligen Eigentümer mit zu niedrigen Beträgen, die nur die nötigsten Restaurierungsarbeiten abdeckten.

Als Richard die leer stehende, am Ortsrand von Anfelden gelegene Villa kaufte, war sie in einem ziemlich ramponierten Zustand. Sie erinnerte ihn an eine ehemals schöne Frau, die sichtlich gealtert war und sich vernachlässigte. Die architektonische Schönheit war noch immer erkennbar, beeindruckte ihn sofort, jedoch hatten Materialschäden und menschliches Unvermögen im Laufe der Zeit deutlich ihre Spuren hinterlassen. Es war ein Baukunstwerk, das dringend saniert und restauriert werden musste. Der Eigentümer, ein am Rande des Bankrotts balancierender Geschäftsmann aus Neuss, der auf seinen am Markt vorbei produzierten Billigmöbeln sitzen geblieben war, bewohnte sie seit einem Jahr nicht mehr und hatte vorher zu wenig in ihren Erhalt investiert. Wegen mehrerer, von strengen Gutachten aufgedeckten Baumängeln, und weil er der einzige ernsthafte Interessent war, konnte Richard den Kaufpreis auf günstige 440000 Euro herunterhandeln.

Sein Vater, ein vermögender Notar, für den Immobilienbesitz die beste Kapitalanlage war, schenkte ihm 250000 Euro, die ihm halfen, seine Vorstellungen zu verwirklichen.

Die mit viel Aufwand restaurierte und modernisierte Villa wurde für Richard zum Zentrum seines Lebens, in dem Privates und Berufliches ineinander übergingen.

Zusammen mit seinem Partner Axel Tiedeck verlegten sie ihr bereits florierendes Aachener Architekturbüro dorthin, was mit einem gewissen Werbeeffekt verbunden war. Im Erdgeschoss waren die Büroräume untergebracht, das Ober- und Dachgeschoss bewohnte Richard zusammen mit Iris, die hier, wie sie es damals nannte, ein aristokratisches Lebensgefühl bekam. Zuerst schmunzelte Richard darüber, doch dann bespöttelte er es.

Die Denkmalschützer waren von der sich in neuem Glanz zeigenden Villa begeistert, lobten Richard wegen seines souveränen und zugleich vorsichtigen Umgangs mit historischer Bausubstanz. Sie nannten es ein Baudenkmal, das für Anfelden, das nicht gerade reich an schützenswürdigen Bauten sei, eine besondere Bedeutung habe. Schließlich verbuchten sie es als hervorragendes und vorbildliches Beispiel geglückten Denkmalschutzes, auch wenn sie kaum etwas dazu beigetragen hatten.

Acht Jahre blieb die Villa das Zentrum seines Lebens. Er genoss es, dort zu wohnen und zu arbeiten. 24 Stufen ging er auf der sich bogenförmig durch den Raum schwingenden Treppe nach unten, um seinen Beruf auszuüben und auf demselben Weg nach oben kehrte er zu seinem Privatleben zurück. Das änderte sich, als Richard mehr Platz für sich und seine Familie benötigte. Er und Iris hatten beschlossen, ein Kind zu zeugen, wofür sie sich zu sexuellem Leistungssport animierten. Zwei Kinder waren eingeplant. Ihr Familienleben sollte nicht von Rücksichten oder Störungen beeinträchtigt werden, die mit dem im Erdgeschoss gelegenen Berufsalltag von Richard zusammenhingen. Es gab auch noch einen weiteren Grund, die Firma auszuquartieren.

Richards Vater war infolge eines tragischen Irrtums bei der Wildschweinjagd erschossen worden. Er hinterließ ein beachtliches Vermögen und eine todunglückliche Frau. Anna verkraftete nicht, was passiert war, verlor ihren Elan, mit dem sie vorher andere mitreißen konnte. Sie fühlte sich ausgehöhlt, taumelte, wurde anfällig für seelische Abstürze. Richard, der sich Sorgen um seine Mutter machte, überzeugte sie davon, in die Villa zu ziehen, wo es Platz genug für sie gab. Dort lebte sie wieder auf, genoss menschliche Nähe und schwärmte noch mehr als zuvor von der Villa, bezeichnete sie als ihr kleines Schlösschen. Sie vermisste zwar weiterhin ihren Mann, den sie, wie Richard meinte, idealisierte, aber es gelang ihr immer besser, ohne ihn zu leben.

Alles schien hier gut geregelt. Die Gegenwart bot Zufriedenheit und die Zukunft war kein Problem. Richard war stolz darauf, was er aus der Villa gemacht hatte. Ein Prachtbau, ganz auf seine Familie zugeschnitten, bestens geeignet für ein Mehrgenerationenhaus. Ein außergewöhnliches Zuhause für lange Zeit. Zum ersten Mal hing er an einem Gebäude. Seine Lebensfreude war damit verknüpft.

Doch dann veränderte sich alles auf eine einschneidende Weise. Anfangs war es nur ein Gerücht. Richard spürte zwar Unbehagen, aber es stufte es als Schwarzseherei von zu misstrauischen Umweltschützern ein. Nein, das konnte gar nicht stimmen, dass der Braunkohlentagebau doch noch weiter als geplant vorrücken, Anfelden und damit sein Eigentum wegbaggern würde. Hatte die Energetik AG nicht stets beteuert, dass keine weiteren Tagebaue geplant seien? Und Politiker hatten es doch immer wieder bestätigt, Anfragen besorgter Bürger auf eine beruhigende Weise beantwortet. Doch dann stellte sich heraus, dass alle Verlautbarungen nur abgefeimte Täuschungsmanöver von Industrie und Politik waren, um die Menschen hinters Licht zu führen. Anfelden und noch acht weitere Ortschaften würden von der Landkarte verschwinden, ausradiert vom Braunkohlentagebau.

Als sich das Gerücht bewahrheitete, fühlte sich Richard wie jemand, dem der Boden unter den Füßen entzogen wird. Er brauchte einige Tage, um sich wieder zu fangen und auf die nervenaufreibende Situation einzustellen. Es war für ihn eine einschneidende Lebenswende, so schmerzhaft, wie er es noch nie erlebt hatte. Jetzt war er selbst davon betroffen, was die bisherigen Opfer des Braunkohlentagebaus schon durchlitten hatten. Und wie ihr Leben, änderte sich auch sein Leben auf eine nicht für möglich gehaltene Weise. Zusammen mit den Einwohnern von Anfelden und den anderen vom Untergang bedrohten Ortschaften protestierte er anfangs heftig. Sie hielten anklagende Plakate hoch, gründeten Bürgerinitiativen, versammelten sich auf Großdemonstrationen, Umweltschützer ermutigten sie, wissenschaftliche Gutachten sicherten sie ab, ihr Rechtsempfinden ließ sie schließlich klagen. Juristisch gestützte Hoffnungen keimten auf. Sie fühlten sich im Recht.

Doch sie scheiterten mit ihren Klagen vor Gerichten, wo ihre Menschenrechte von wirtschaftspolitischen Scheinargumenten ausgehebelt wurden.

Sie hatten kein Recht auf ihre Heimat und auf ihr Eigentum, wurden dazu verurteilt, dem Tagebau zu weichen. Manchmal flammten Proteste wieder auf, doch nicht lange, dann lähmte sie ihre Machtlosigkeit.

Es gab keine Gesetze, die sie schützen. Sie hatten das Gefühl, als wäre ihre Heimat Abfall, der entsorgt werden musste. Eine störende äußere Zivilisationsschicht, wertlos im Vergleich zu der angeblich Energiesicherheit garantierenden, konkurrenzlosen Braunkohle unter ihr.

Es empörte sie und ekelte sie an, wie die katastrophale Ausbeutung von Braunkohle als energiepolitische Notwendigkeit zurechtgelogen wurde. Entmutigt von ihrer hoffnungslosen Lage, gaben sie ihren Widerstand auf, resignierten. Für sie war es ein verlorener Kampf nach einer kraftraubenden Zeit des Aufbegehrens.

Ihre Ohnmacht hat viele die vom Unrecht diktierten Verträge zu früh unterschreiben lassen. Sie sind bereits Opfer einer flächendeckenden Erpressung geworden. Sie haben erschöpft aufgegeben, es nicht mehr geschafft, einen günstigeren Verkaufspreis für ihr Eigentum auszuhandeln. Sie sind Betrogene, ihre Schwäche haben zynische Mitarbeiter der Energetik AG kalt lächelnd ausgenutzt.

Richard ist davon überzeugt, dass ihm so etwas nicht passieren wird. Die Phase, in der er gegen Einflüsterungen der Resignation ankämpfen musste, ist glücklicherweise vorbei. Er hat sich wieder im Griff. Es ist eine Herausforderung, der er sich gewachsen fühlt. Er wird sich, davon ist er überzeugt, immer mehr an diesen noch nie erlebten Ausnahmezustand gewöhnen und kompromisslos die höchste Entschädigung aushandeln. Zwar ist er auch ein Leidtragender des Braunkohleterrors, aber das darf sein Leben nicht verdüstern. Es rumort noch in ihm, er versucht, es weiter zu dämpfen. Warum sollte er sich davon noch aus dem Gleichgewicht bringen lassen? Schließlich bietet ihm das Leben noch genug, was ihm gefällt. Während er sich dem hier herrschenden Zwang beugt, plant er bereits für die Zeit nach Anfelden. Dann wird er wieder nach seiner Fasson leben. Er glaubt, dass er auf dem richtigen Weg ist.

Heute Morgen fühlt sich Richard voller Elan. Er wundert sich über sich selbst. Als hätte er alles, was ihn belastet, von sich abgeschüttelt. Es fällt ihm leicht, sich auf die Arbeit zu konzentrieren. Im Architekturbüro ist er in seinem Element. Zusammen mit Axel Tiedeck, seinem Partner, sitzt er vor einem großen Monitor, in dem sie gerade auf einem virtuellen Spaziergang ein Bauprojekt im Aachener Norden besprechen.

«Wir sollten die Dachgeschosse noch etwas großzügiger gestalten. Mit tieferen Fenstern und breiteren Balkonen», schlägt Richard vor.

«Also mehr Kosmetik als bauliche Veränderung», meint Axel schnell, bevor Richard weitersprechen kann.

«Ja, auch. Axel, ich war noch nicht fertig. Was hältst du davon, wenn wir in allen Geschossen die Dielen verkleinern und dadurch die Wohnzimmer vergrößern. Ich finde, da haben wir noch Spielraum.»

Axel blickt Richard an, als wollte er aus seinem Gesicht noch weitere Informationen herauslesen, wiegt dann Zweifel mimend seinen Kopf hin und her.

«Ich weiß nicht, Richard. Das Projekt ist doch so gut wie durch. Alles schon abgesegnet. Die Finanzierung ist wasserdicht. Warum sollten zusätzliche Kosten einkalkuliert werden?»

«Weil sie den ganzen Komplex attraktiver machen. Und dazu mehr Wohnqualität versprechen. Die Eigentumswohnungen könnten teurer verkauft werden.

«Genau. Ich glaube auch, dass die Kosten für diese Veränderungen kaum ins Gewicht fallen werden», meint Claudia Verwey, die zu ihnen gekommen ist, die Hände auf den großen Tisch stützt und auf den Monitor blickt. «Alles würde dann ohne großen Aufwand weniger standardisiert aussehen.»

«Und die Herren Investoren wären dann noch zufriedener als sie es sowieso schon sind», sagt Richard. «Leerstände brauchen sie für dieses Projekt bestimmt nicht befürchten. Auch wenn alles so bleibt, wie es ist», sagt er, sich zu Claudia wendend. «Übrigens, Claudia, es war eine gute Idee von dir, die Grünflächen zwischen den Häusern anders anzuordnen. Dadurch sieht alles aufgelockerter und einladender aus. Die von Conselect waren auch sofort einverstanden.»

«Kein Wunder. Sie haben sofort begriffen, dass der ganze Komplex dadurch gewinnt. Vorher sah es zu genormt aus. Größere Rasenflächen und ein paar Bäume und Sträucher mehr machen alles freundlicher und großzügiger», sagt Claudia.

«Die gepflasterten Flächen wirken dadurch nicht mehr so nackt», meint Richard, das am Computer veranschaulichend.

«Und weniger geometrisch», fügt Axel hinzu. Er überlegt kurz. «Es soll uns ja egal sein. Aber es stinkt gewaltig. Dass auf dem Grundstück so ein Komplex mit Eigentumswohnungen gebaut werden kann, ist wieder einmal ein Beispiel für institutionalisierte Korruption. Der Bebauungsplan sah vorher ganz anders aus.»

Axel lehnt sich im Stuhl zurück, wendet seinen Blick vom Monitor ab, lehnt sich zurück, die Hände hinter dem Kopf verschränkend.

«Ursprünglich sollten dort ja nur Einfamilienhäuser gebaut werden. Aber dann hat man von Conselect für das marode Gymnasium gespendet. Und siehe da, sie bekamen grünes Licht für ihr Projekt», sagt Richard.

«Auch weil der ehrenwerte Herr Behrens als Grundstückseigner im Gemeinderat sitzt. Spielt den fidelen Rheinländer. Weiß, wie er leutselig seine Schäfchen ins Trockene bringt», fügt Axel hinzu.

«Konnte dann an Conselect das ganze Bauland verkaufen. Schneller und zu einem höheren Preis, als wenn dort Einfamilienhäuser entstehen würden», sagt Claudia, sich neben Richard setzend.

«Der übliche Reibach. Wo ein Bauamt ist, das gibt’s auch einen Skandal», meint Axel.

«Mindestens», sagt Richard.

«Wiederum, wäre das Grundstück nicht zur Bebauung freigegeben worden, hätten wir den Auftrag nicht bekommen.»

«Na logisch», sagt Claudia knapp. Sie mustert Axel etwas abfällig, die Stirn hochziehend.

«Ich finde, wir können zufrieden sein, im Großen und Ganzen. Wir haben eine auch ästhetisch gelungene Lösung für das Projekt gefunden. Trotz mancher Abstriche», sagt Richard.

«Das finde ich auch», sagt Claudia. «Gut, dass wir die versetzte Anordnung der Gebäude durchgeboxt haben. Und dass sie kein Flachdach bekommen. Das würde zu roh aussehen.»

«Zweifellos. Aber was waren die anfangs verbohrt», erinnert sich Richard.

«Setzten Rendite mit Billigbauweise gleich. Wir haben sie erst bearbeiten müssen. Haben’s dann aber eingesehen», sagt Claudia.

«Jetzt können sie mehr herausholen, als sie vorher einkalkuliert haben», sagt Axel.

«Eine gute Investition für sie», sagt Claudia.

«Und für uns eine gute Basis für weitere Aufträge, die Conselect für Bauvorhaben vergibt», sagt Richard.

«Wilke hat es beim letzten Meeting ja schon angesprochen. Tat so, als würde er nur noch mit uns zusammenarbeiten. Hat was von einem Dampfplauderer. Ist mit Vorsicht zu genießen», sagt Axel.

«Jedenfalls wollen sie einen ganzen Straßenzug in Eschweiler sanieren und komplett ummodeln», sagt Richard.

«Noch ist alles in der Planungsphase», sagt Axel. «Wir sollten jetzt etwas für die gezielte Kontaktpflege tun. Der richtige Zeitpunkt. Ein gut funktionierendes Netzwerk gehört einfach dazu.»

«Ja. Brauchen wir. Claudia, dafür bist du ja zuständig. Machst es immer auf die feine Art. Lass dir was einfallen», sagt Richard.

«Habe ich schon», sagt sie verschmitzt lächelnd. «Was haltet ihr davon, wenn ich der Führungsriege von Conselect eine Einladung zur Vernissage von Stefan Heitkamp schicke? Und dazu jedem ein Exemplar vor dem gerade erschienen Buch über seine Fotoarbeiten.»

«Prima Idee», sagt Richard.

«Telefonisch werde ich das morgen vorbereiten, Wilke anrufen. Auf unsere gute Zusammenarbeit eingehen, blablabla. Und dann auf Kultur umschwenken. Ich glaube, der und seine Truppe sind Kulturbanausen. Aber das versuchen sie zu vertuschen», sagt Claudia.

«Vor allem ihre Frauen werden sich für die Vernissage interessieren. Die haben bestimmt keinen kulturellen Auslauf. Hören doch nur von Geld, Geld und nochmals Geld. Insgeheim träumen sie von einem Abenteuer mit einem Künstler», meint Axel.

«Donnerwetter, wie gut du doch die Frauen kennst», spöttelt Claudia.

«Deswegen heirate ich auch nicht», erwidert Axel trocken. «Es gibt eine Männerkrankheit, und die heißt Ehe.»

«Das ist auch eine Frauenkrankheit», meint Claudia.

«Stimmt. Dagegen gibt es nur eine geeignete Prophylaxe», sagt Axel.

«Und die wäre?», fragt Claudia.

«Single bleiben», antwortet Axel grinsend.

«Eine weise Entscheidung», sagt Claudia.

«So ihr Theoretiker, das heikle Thema Ehe habt ihr auf eine verblüffend einfache Weise bewältigt. Jetzt können wir hoffentlich da weitermachen, wo wir vorhin aufgehört haben», sagt Richard amüsiert.

«Ganz meine Meinung. Hier wird nicht getalkt, hier wird hart gearbeitet», ruft ihnen Lothar Horstmann zu, der gerade einen Aktenordner aus einem Regal genommen hat.

«Alter Preuße», scherzt Claudia.

«Wenn ihr fertig seid, komme ich zu euch. Ich muss euch unbedingt etwas zeigen», sagt er, hebt kurz die Hand mit dem Aktenordner und geht zu seinem von einem Raumteiler abgegrenzten Arbeitsplatz zurück.

Richard dreht sich zum Tisch zurück, gibt in den Computer einen Tastaturbefehl ein. Claudia zieht einen Stuhl zu sich heran, setzt sich neben Richard. Axel lehnt sich zurück, streckt die Beine aus, verschränkt die Arme. Er blickt erst zu Richard, dann zum Monitor.

«Na dann bau mal um, Richard», sagt er.

Richard verändert Grundrisse, verlängert und verkürzt dabei Wände, verschiebt sie, passt Balkone und Fensterflächen aneinander an. Sie spielen am Monitor Varianten durch, suchen eine möglichst einfache Lösung. Es herrscht eine anregende, trotz auftauchender Meinungsverschiedenheiten anregende Atmosphäre, die Richard genießt.

Axel Tiedeck hat noch Bedenken wegen der Dielen, glaubt, dass sie zu klein werden, wenn man die Wohnzimmer vergrößert. Er ist ein 43 Jahre alter, ziemlich korpulenter Mann, der nicht mehr mit seinen Pfunden kämpft, sondern mit einer ausgereiften Gleichgültigkeit dicker geworden ist. Richard ist seit seiner Studienzeit mit ihm befreundet. Damals schon hatten sie geplant, nach ihrem Examen als gleichberechtigte Partner ein Architekturbüro zu gründen. Sie ergänzen sich, haben sich im Laufe der Zeit gut aufeinander eingespielt, profitieren voneinander. Richard vertritt einen Architekturstil, der sich auf den Reichtum der Formen besinnt und versucht, das im Rahmen seiner Möglichkeiten zu verwirklichen. Axel neigt eher zu einer funktionalen, wenn auch nicht zu strengen Bauweise. Je nach Auftrag wird entweder die eine oder andere Stilrichtung stärker betont. Axel ist das einzige Kind eines renommierten Architekten, was ihrer Firma anfangs einen starken Schub gegeben hat. Sein Vater öffnete ihnen Türen, die ihnen sonst verschlossen geblieben wären. Heute nutzen sie ihr eigenes, sich ständig erweiterndes Netzwerk, das ihnen zu Aufträgen bis ins grenznahe Belgien und Holland verhilft.

Vor acht Jahren kauften sie zu einem Spottpreis den heruntergekommenen Gebäudekomplex einer konkursgegangenen Textilfirma, bauten ihn um und verkauften oder vermieteten dann die neu entstandenen Gewerbeflächen. Dorthin verlegten sie ihr Architekturbüro, das sich über zwei Ebenen erstreckt. Die moderne, gewagt winklige Konstruktion mit großen Fensterflächen steht in einem reizvollen Kontrast zu der alten Backsteinfassade.

Claudia Verwey, die neben Richard sitzt und mehr auf seine Vorschläge eingeht als auf Axels Bedenken, arbeitet seit fast zehn Jahren mit ihnen zusammen. Sie ist 37 Jahre alt, verfügt über eine schnelle Auffassungsgabe, ist als Architektin sehr flexibel, verliert aber auch deswegen manchmal die nötige klare Linie, was dann von Richard und Axel korrigiert werden muss. Mit ihrem sicheren Auftreten und ihrem strategischen Geschick beeinflusst sie Kundengespräche und Verhandlungen oft entscheidend.

Berufliches und Privates mischen sich bei Richard und Claudia. Sie mögen sich, Ähnlichkeiten bestätigen sie, ihre Grenzen akzeptieren sie mittlerweile. Vor drei Jahren merkten beide, dass sie mehr miteinander verbindet als enge berufliche Zusammenarbeit. Einer immer stärker werdenden Anziehung, die sie anfangs abzuschwächen versuchten, gaben sie schließlich nach und lebten sie außerhalb ihrer Ehen aus, so gut es ging. Ihre noch unbekannte private Seite zu entdecken, war für sie aufregend, eine überschätzte Seelenverwandtschaft begeisterte sie. Doch nach mehreren überhitzten Monaten mussten sie sich eingestehen, dass ihre Grenzen früher begannen als erhofft. Etwas Entscheidendes fehlte ihnen trotz aller Nähe, nämlich eine, wie sie sich eingestehen mussten, zukunftsweisende Gefühlstiefe. Was sie sich boten, war ihnen nicht genug. Die Vergleiche mit ihren Ehepartnern verunsicherten und ernüchterten sie. Sie verlangten mehr, begannen sich zu überfordern, lösten sich dann rechtzeitig voneinander. Heute mögen sie sich noch immer. Es ist mehr als Sympathie und weniger als Liebe. Das Vergangene, das in ihrer Beziehung weiter mitschwingt, mischt sich manchmal störend ein. Seit einem halben Jahr schlafen sie nicht mehr miteinander, um Gefühlsturbulenzen zu vermeiden.

Während Richard virtuell Balkone in Dachgeschosswohnungen vergrößert und umgestaltet, sitzt im hinteren Teil des Raumes Lothar Horstmann vor einem aufgeschlagenen Aktenordner. Er blättert in statistischen Berechnungen, überprüft sie auf einem Skizzenblatt. Er ist ein unscheinbarer, etwas nachlässig gekleideter Mann von Mitte vierzig. Als Diplom-Ingenieur, der sich in London zusätzliches architektonisches Fachwissen angeeignet hat, ist er verantwortlich für das Machbare. Er begeistert sich für Brückenbauten, für sich weit über Flüsse und Buchten schwingende Stahlkonstruktionen ebenso wie für in die Landschaft eingebettete Natursteinbrücken. Tragfähigkeit bedeutet ihm alles. Er neigt zur Einsilbigkeit, erst recht, wenn Frauen in der Nähe sind. Dann wirkt er schüchtern und linkisch wie ein ewiger Junggeselle. Er ist jedoch schon seit 14 Jahren mit einer Lehrerin glücklich verheiratet und hat zwei Kinder.

Seitlich von ihm, durch eine Glaswand getrennt, arbeiten Norbert Kander und Kevin Noll in einem lichtdurchfluteten Nebenraum, das Aquarium genannt, weil alle Wände aus Glas sind. Daran grenzt die rechtwinklig geschnittene Diele, von deren Mitte sich eine hölzerne Wendeltreppe nach oben spiralt. Dort befindet sich ein für Pausen und Besprechungen genutzter Raum, von dem man einen eindrucksvollen Blick auf Aachen hat.

Kander steht mit nachdenklichem Gesicht und in den Taschen vergrabenen Händen vor dem Modell eines verschachtelten Gebäudekomplexes mit Geschäften und Wohnungen. Er hat die Statur eines Athleten, treibt aber keinen Sport, ist stolz auf seine Gene. Er trägt zu einer schwarzen Jeans ein Polohemd mit Miniatur-Spirale. Er sieht verwegen aus. Seine langen Haare lassen das von einer Hakennase geprägte, schmale Gesicht hohlwangig erscheinen. Er hat Architektur und Soziologie studiert, wollte Stadtplaner werden, wechselte, von seinem Berufsalltag enttäuscht, oft die Stelle, fuhr eineinhalb Jahre Taxi, versauerte danach überqualifiziert mehrere Jahre auf dem Kölner Bauamt, bevor ihn Richard auf Empfehlung eines Bekannten einstellte. Er ist vielseitig einsetzbar, weiß, was er kann, hat einen von Richard sehr geschätzten Sachverstand, ist stark in der Argumentation, aber manchmal etwas praxisfern. Ihre Entwürfe für Ausschreibungen und Wettbewerbe weiß Norbert theoretisch glänzend zu untermauern, wodurch sich ihre Erfolgschancen vergrößern. Die Artikel, die er in Fachzeitschriften veröffentlicht, sind eine gute Werbung für das Architekturbüro.

Hinter ihm sitzt Kevin Noll in der Nähe der Telefonanlage, blickt abwechselnd zu ihm und dem Baumodell. Er scheint darauf zu warten, dass Kander etwas zu ihm sagt. Er ist 22 Jahre alt, Architekturstudent, der als Hilfskraft auch wegen seiner zurückhaltenden Art bei allen gut ankommt. Zuverlässig erledigt er die anfallenden Nebenarbeiten. Als Sohn einer alleinerziehenden Verkäuferin arbeitet er hier nicht nur in den Ferien, sondern auch stundenweise während des Semesters.

Richard merkt, wie er alles in sich aufsaugt und zu einem realistischen Berufsbild verarbeitet. Er scheint sich hier wohler zu fühlen als in der Universität. Richard gefällt seine Leistungsbereitschaft, seine immer maßvolle Neugier und wie entschlossen er sich durchboxt, um seinen Berufswunsch zu verwirklichen. Ein intelligenter, hoch motivierter Bursche, der bestimmt seinen Weg machen wird. Verglichen mit Kevin, hat er als Student ein luxuriöses Leben geführt. Er und Axel haben bereits beschlossen, sein Gehalt ab kommendem Monat deutlich zu erhöhen.

Richards Architekturbüro wird es im Gegensatz zu seiner Jugendstilvilla, die bald von der Vernichtungsmaschinerie des Braunkohlentagebaus dem Erdboden gleichgemacht wird, noch lange geben. Es ist der Ort, an dem er sich in letzter Zeit am wohlsten fühlt und der für ihn wichtiger als je zuvor geworden ist. Sein Reich, das ihm niemand nehmen kann, es steht auf sicheren Fundamenten, Bedrohungen gibt es nicht. Die Gegenwart glänzt und die Zukunftsperspektive erfreut. Sein erfülltes Berufsleben ist ein stabilisierender Ausgleich zu der nicht mehr abzuwendenden Zerstörung seines Zuhauses, seiner Heimat. Hätte er ihn nicht, dann könnte er vielleicht die Balance verlieren und in Schieflage geraten. Was er macht, ist sinnvoll, hat einen Wert. In seinem Architekturbüro ist er bei sich, genießt die freundschaftliche Atmosphäre, begeistert sich für seine Arbeit, gestaltet, ist kreativ. Das ist seine Welt, sagt er sich heute mehrmals, nicht das, was wegen des Braunkohleterrors passiert. Er fühlt sich im Leben positiv verankert.

In Düsseldorf werden zur gleichen Zeit im Konzerngebäude der Energetik AG die Weichen für die Zukunft des ebenso maßlosen wie destruktiven Braunkohlentagebaus gestellt. Hoch oben in der Vorstandsetage mit Panoramablick auf die Stadt und den dunklen, matt glänzenden Rhein haben die zu 80 Prozent männlichen Mitglieder ein schönfärbendes Thesenpapier abgesegnet. Beinahe diskussionslos hat man beschlossen, dass die Strategie dieselbe wie bisher bleiben muss.

Jede Kritik am Tagebau soll mit gezielten Gegenargumenten als ungerechtfertigt hingestellt werden. Eine Art Schutzschild ist vor gegnerischen Angriffen nötig, die mit rein privatistischen Gründen und wissenschaftlichen Halbwahrheiten die energiepolitische Notwendigkeit der Braunkohlegewinnung infrage stellen. Es muss weiterhin alles unternommen werden, um eine problemlose Stromversorgung garantieren zu können. Die Öffentlichkeit wird weiterhin professionell von ihren PR-Strategen bearbeitet. Es ist eine für sie notwendige Täuschung, die ein Gegengewicht zu den weltfremden Gegnern des Tagebaus ist. Die Energetik AG und die Landesregierung sind verlässliche Partner auf dem Energiesektor und sich ihrer großen gesellschaftlichen Verantwortung bewusst. Nur dann werden sich die Investitionen bezahlt machen, wenn rein ökonomische Ziele Priorität haben und konsequent durchgesetzt werden. Die Gefühlslage von im Vergleich zur Gesamtbevölkerung wenigen Menschen, die wegen des expandierenden Tagebaus umgesiedelt werden und sich an diese Tatsache noch gewöhnen müssen, ist angesichts ihrer Firmenpolitik bedeutungslos. Um auf dem internationalen Strommarkt, wo ein aggressiver Preiskampf herrscht, weiterhin wettbewerbsfähig zu bleiben, braucht der Konzern Handlungssicherheit und natürlich auch eine gewisse Handlungsfreiheit.

Für die Zukunft der Braunkohle sehen die Vorstandsmitglieder nicht schwarz. Ganz im Gegenteil! Die Prognosen sind glänzend, fette Gewinne locken. Auch dank der geschickten politischen Feinarbeit der Lobbyisten, auf die man heute in diesem Kreis wieder lobend eingegangen ist. Man rechnet mit einer deutlichen Gewinnsteigerung. Der Aktienkurs wird weiter Fahrt aufnehmen, und die Anleger können mit einer noch höheren Rendite als bisher rechnen. Es ist naheliegend, dass alle, die hier versammelt sind, sich selbst im Auge haben, wenn sie an Konzern denken. Je besser es ihm geht, desto mehr profitieren sie davon. Nach diesem ebenso banalen wie rigiden Credo richten sie sich. Was für den Konzern gut ist, das ist für sie gut, und was für ihn schlecht ist, das ist auch für sie schlecht. Ihr einheitlicher Kleidungsstil, der von Seriosität und Qualität zeugen soll, passt zu ihrem gut trainierten Verhalten, das an ihr Berufsleben perfekt angepasst ist. Sie achten sehr darauf, sich keine Blöße zu geben. Die nackte Wahrheit ist für sie ein Gespenst, vor dem sie zurückscheuen. Sie haben sich darauf versteift, energisch das zu vertreten, was im Interesse des Konzerns liegt. Sie hüten sich davor, anderen zu verraten, was sie wirklich denken. Das wäre für sie höchst gefährlich. Wer von den jetzt tagenden Konzernlenkern insgeheim kritisch oder gar ablehnend den Braunkohlentagebau beurteilt, verbirgt es wohlweislich hinter der Fassade seines Berufsalltags. Gebetsmühlenartig wiederholen alle, dass der Braunkohlentagebau in Deutschland eine lange Tradition hat und auch eine gesicherte Zukunft haben muss. Das Leid der Menschen, die beispiellose Umweltzerstörung und die mahnenden wissenschaftlichen Gutachten sind unmissverständliche Tatsachen, die diesen Industriezweig, objektiv betrachtet, bei den Verantwortlichen in einem ganz anderen Licht erscheinen lassen müssten. Manch einer dieser hoch bezahlten Manager wird vielleicht am Sinn des Abbaus von Braunkohle zweifeln oder sogar bedauern, was dieser sogenannte Bodenschatz bereits angerichtet hat und weiter anrichten wird. Vielleicht wird er sich sogar mitschuldig fühlen. Moralische Anwandlungen sind innerhalb dieser Führungsriege nicht auszuschließen. Aber so etwas müssen die Mitglieder für sich behalten, um ihre Karriere nicht aufs Spiel zu setzen. Sie haben eine Familie oder wollen eine gründen, befolgen alle firmeninternen Regeln und bewältigen ein großes Arbeitspensum, um ihren Lebensstandard zu sichern. Aufkeimende Sorgen wegen der Umwelt unterdrücken sie und impfen sich die Überzeugung ein, dass die Braunkohlegegner maßlos übertreiben. Es kann sein, dass jemand ein schlechtes Gewissen hat, aber er lebt gut damit. Als Lügner und Heuchler fühlt er sich hier in bester Gesellschaft.

Gleichgültig, wie groß ihre Zweifel sind, sie gehen darüber hinweg, lassen sich nichts anmerken. Ihre Intelligenz mag ihnen zwar einflüstern, dass der Braunkohlentagebau eine energiepolitische Sackgasse und zivilisationszerstörende Katastrophe ist, doch das müssen sie ausblenden. Eine gute Dosis Zynismus wird ihnen dabei helfen. Die Braunkohle ist und bleibt für sie Mittel zum Zweck. Eine Ware, mit der sie schon lange ein gutes Geschäft gemacht haben. Von Querulanten darf es nicht blockiert werden. Es geht um den Profit, und der ist ihnen heilig. Sie zementieren die Bedeutung des Braunkohlentagebaus mit Behauptungen, an die sie selbst nicht glauben. Fern jeder moralischen Hemmung, verfolgen sie rigoros ihre Ziele. Mit ihren rücksichtslosen Entscheidungen verschulden sie in Friedenszeiten verheerende Zerstörungen, die von sogenannten Volksvertretern politisch abgesegnet sind. Das gibt ihnen die nötige Rückendeckung für ihr aggressives Vorgehen. Kein Vorstandsmitglied käme auf die Idee, eigene Bedenken öffentlich zu äußern oder gar die Energetik AG anzugreifen. Wer sägt schon den Ast ab, auf dem er sitzt? Wes Brot ich ess, des Lob ich sing. Was auch immer hinter der Fassade ihrer kontrolliert und seriös wirkenden Gesichter vor sich geht, sie sind dafür verantwortlich, was sie als Konzernlenker beschließen.

Im sachlich nüchternen Konferenzzimmer, das von zwei impressionistisch abgedroschenen Landschaftsbildern aufgewertet werden soll, erheben sich die Vorstandsmitglieder wie nach einem Signal von ihren Sitzen, die um einen fast raumlangen Tisch angeordnet sind. Sie nesteln an ihren Krawatten, knöpfen ihre Jacken zu, streichen ihre Röcke glatt, lächeln und nicken sich zu, garnieren die jetzt entstehende Leere mit floskelhaften Sätzen, geben sich so bedeutungsvoll wie möglich und gehen ohne Hast wie eine wohlsituierte Gruppe angepasster Menschen gemeinsam zu Tisch. Sie können mit sich zufrieden sein. Ihr neues Thesenpapier haben sie raffiniert als Lügengebäude mit unhaltbaren, aber realistisch anmutenden Behauptungen zurechtgezimmert und ihm den letzten Schliff für eine schönfärbende Veröffentlichung gegeben, um die sich ihre PR-Abteilung gleich mit aller Raffinesse kümmern wird.

Darin behaupten sie:

Der globale Primärenergieverbrauch und insbesondere der Stromverbrauch werden nach allen Analysen deutlich steigen.

Die fossilen Energien müssen noch auf Jahrzehnte den größten Teil des weltweiten Energiebedarfs decken.

Angesichts begrenzter Ressourcen und des weltweiten Wettbewerbs kommt den heimischen Energieträgern künftig eine verstärkte Bedeutung zu.

Mit der Braunkohle verfügt Deutschland über einen Energieträger, der wesentliche energiepolitische Ansprüche erfüllt. Sie kann kostengünstig gewonnen werden und ist in großen Mengen vorhanden, wodurch eine Versorgungssicherheit für viele Jahrzehnte gewährleistet ist.

Flexible konventionelle Kraftwerke müssen Erzeugungsflauten der Erneuerbaren kompensieren. Die Erneuerbaren können ab Mitte der Dekade die gesamte Last allerhöchstens stundenweise decken. Nur ein geringer Teil der installierten Wind- und Solarleistung steht jederzeit sicher zur Verfügung. Eine Reserve durch konventionelle Kraftwerke muss bereitstehen, um den wachsenden Anforderungen an die Flexibilität gerecht zu werden. Für einen Ausgleich der fluktuierenden Einspeisung ist heute noch keine ausreichende Speicherkapazität vorhanden. Deswegen ist er innovative Ausbau neuer konventioneller Kraftwerke dringend erforderlich.

Bei ganzheitlicher Betrachtung aller wesentlichen Anforderungen ist die Braunkohle eine gute Wahl. Ihre Wirtschaftlichkeit beweisen stabile, niedrige Brennstoffkosten und die hohe Einsatzflexibiliät neuer Anlagen. Als naturgegebener heimischer Energieträger garantiert sie Versorgungssicherheit. Ihre Gewinnung bewirkt Wertschöpfung im eigenen Land.

Neue Braunkohlenkraftwerke sind flexibel regelbar und bestens für die moderne Energieversorgung gerüstet. Sie sind dadurch ein starker Partner der erneuerbaren Energien. Durch große und schnelle Leistungsänderungen kann deren schwankende Einspeisung aufgefangen werden. Um die Kapazität zu erhöhen und die Umwelt zu schonen, wird der Erneuerung der Kraftwerke konsequent fortgesetzt.

Im Rheinischen Revier wurden bisher mehr als 20000 Hektar rekultiviert. Abwechslungsreiche Rekultivierung berücksichtigt die Leitlinien der Ökologie, unterstützt die Landwirtschaft und richtet sich nach den Erholungsbedürfnissen der Bevölkerung.

Auf absehbare Zeit bleibt die Braunkohle tragende Säule in der Stromversorgung und bietet über die Verstromung hinaus vielfältige Nutzungsmöglichkeiten für die Zukunft. Forschung und Entwicklung werden auf hohem Niveau umgesetzt und Zukunftsoptionen entwickelt. Die Braunkohle sichert in vielfältiger und verlässlicher Weise Wohlstand und Beschäftigung.

Braunkohle – heute und in Zukunft ein großes Plus für das Revier. Glückauf.