Читать книгу Días bisiestos - Ainhoa González de Alaiza - Страница 11

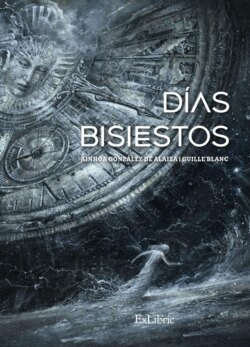

29 conjuros

Оглавление“…Y ved bien de tenerlos compuestos, sabiamente en círculo, las luces prendidas,

en el instante sin hora del día que no es un día

antes de iniciar el trabajo: que es labor que no puede ser deshecha, ni mudado el camino, ni anulado el pago

una vez se haya abierto el libro”.

Manolo el de la tasca los vio entrar a eso de las diez y media del viernes. Hoy remato, pensó. Entre saludos en voz alta felicitó el cumpleaños a Laura, les despejó una mesa y llegó junto a la reunión con una sonrisa como un rompehielos. No era mala gente la del bloque, su clientela más diaria y más fiel. El barrio había cambiado desde que él servía banderillas encaramado a un cajón tras la barra, medio siglo antes. Todas las cosas cambian. La cocinera había hecho una tarta a la antigua, galletas bien borrachas, café, crema de whisky, nata montada. De su bolsillo, era amiga personal de Laura. Aquellas tartas baratas y muy resultonas con las que quedas como Dios, las que piden a gritos una copa más para acompañarlas. Claro que esa espuela había que regalarla a cuenta de la casa, pero aun así le salían los números a Manolo. Quien bien regala, bien vende.

El zumbido del despertador resonó en el silencio del ático, sobresaltándolo. Volvió a mirar la página detenida en la pantalla del ordenador. Había estado fantaseando, no trazando planes sensatos. Ineludible bajar a donde Manolo por el cumpleaños de su vecina, molestos deberes sociales. Laura, eterna protagonista hiperactiva de su vida y de la de medio barrio, lo ponía nervioso. No tenía nada que ver que le hubiera tirado los tejos algunos años antes, ni que con humor malévolo lo apodara monje. Simplemente su charla veloz y su tendencia al cotilleo le aburrían. También estaría Lali, la cocinera. Amiga inseparable de Laura. Y la del segundo derecha para completar el trío. Tal vez algunos amigos más: sin la menor duda Juan y Alberto, la pareja del primero, contemporizando. Posiblemente Pablo, el del interior. El propio Manolo, claro. Entre tanta gente no iba a notarse una presentación, Laura se encargaría de eso: estando ella nadie más importaba, mucho menos en su noche de cumpleaños número cuarenta. Para ser honestos, número cuarenta, ya tres años repetido. Una presentación rápida sin tiempo para hacer preguntas, al menos esa noche. Era su plan, le parecía bueno. Se dirigía hacia la ducha cuando pensó si acudiría o no Alonso, el del semisótano. No encajaba bien en ningún sitio, pero solía esforzarse por ser amable con el resto de vecinos. Si es que se acordaba, por supuesto. Un vigilante de museo tiene demasiado tiempo para leer, solía comentar Laura con tono falsamente apenado: tanto que al final es incapaz de reconocer cualquier cosa que no venga impresa. Tenía la sospecha de que también había intentado coleccionar la cabellera de Alonso, con pobres resultados. Laura ignoraba por completo el significado de una negación. Cinco hombres en el bloque, dos de ellos la pareja gay, y ningún éxito. En el fondo, llevaba años cabreada con los cinco.

La reunión se había animado, tanto que casi parecían veinteañeros bien avenidos tras una tarde de cervezas por el barrio. Habían cobrado, Isa la del segundo tenía a su sobrina mayor de canguro (una universitaria muy responsable, también a la hora de pasarle factura por sus servicios); Juan y Alberto rebosaban chistes buenos, Pablo acababa de llegar desplegando su encanto de comercial, incluso con un regalo primorosamente envuelto para Laura. Las risas subían de tono, los comentarios en voz queda no llegaban a ser mordaces, se lo estaban pasando bien.

Arturo salió a la calle y pudo verla bajando de un taxi. Era muy puntual. Lo saludó con un gesto y una sonrisa mientras se aproximaba. Cercanía y distancia, una buena manera de describir su relación.

Año y medio antes la había visto de espaldas en el metro, a esa hora en que los pasillos se vuelven peligrosos y las estaciones vacías hacen eco con tus propios pasos. Tan inmóvil que se acercó a ella desde un lado, para que lo viera. Pisaba la línea amarilla, la punta de sus pies ya en el vacío. La una de la madrugada, se oía acercarse el tren. Con la voz más amigable y serena que encontró le dijo que en su opinión estaba demasiado cerca del borde. Ella giró la cara para mirarlo. Y retrocedió.

Hicieron juntos parte del trayecto sin mediar palabra. Cuando ella se bajó, ni dudó en hacerlo a su vez. Más pasillos vacíos, una situación absurda. Decidió presentarse y ser franco: estaba muy lejos de su propia casa, no era su estación, iban a cerrar y le costaría coger un taxi. No pretendía que ella le contara su vida, no era de esos. Solo acompañarla en silencio hasta que entrara en algún portal y cerrara la puerta. Para poder dormir tranquilo, o engañarse tranquilo. Funcionó. Antes de abrir el portal ella le dijo que le gustaría darle las gracias. El viernes por la noche, si le venía bien. Y mientras Arturo buscaba un taxi en la madrugada se dio cuenta de que ni tan siquiera sabía su nombre.

Manolo había bajado los cierres de las ventanas. La tasca era ahora como en los viejos tiempos, una sucursal de Whitechapel donde la media docena larga de invitados fumaba. Incluso marihuana, por supuesto. Lo saludaron desde la larga mesa con mucho más entusiasmo del que cabría esperar: una distracción, mientras todas las miradas evaluaban a la intrusa.

—Tarde y con acompañante, Arturo. —La voz de Laura tenía un levísimo eco achispado, pero su gran sonrisa mantenía a raya la inconveniencia—. Es broma, guapa, bienvenida.

—Nada de eso, cumpleañera —él también rió—. No es tarde en absoluto, a Manolo siempre le gusta un cliente más, y si la admisión se limita al bloque, os presento a nuestra nueva vecina. Segundo izquierda. El resto sin duda ya os daréis maña para averiguarlo. Por cierto…

Puso en la mesa dos paquetes envueltos, ambos sin lazo.

—Alonso me dio este a mediodía con sus mejores deseos, Laura. El otro es mío.

—¿No va a venir?

—Ya sabes como es.

—¿Maleducado?

Arturo la ignoró, volviéndose hacia los demás invitados y ofreciéndole una silla a Cecilia. Manolo jamás perdía detalle. Apareció a su lado, jovial a su manera, discreto con sorna, curioso sin disimulo.

—Buenas noches, señorita y vecina Cecilia. Permítame invitarla para darle la bienvenida. Y a ti, Arturo, que has traído una clienta más. Supongo.

—Desayunos como los de antes, vermú artesano, menú diario muy rico, casero y variado. —Los enormes ojos de Cecilia sonreían tanto como su boca—. Pida, que lo tenemos. ¿Me olvido de algo?

Manolo soltó una de sus carcajadas estruendosas.

—Me cae usted bien.

A las once y cuarto Lali acudió al rescate colocando ante cada invitado un cuenco de barro con ademanes misteriosos y ceremoniales. Después de todo, era gallega. Había convencido a Manolo de que una queimada le saldría razonable de precio, daría un aire distinto a eso tan manido de la tarta y las velitas, y dejaría al personal fuera de combate sin ganas de seguir pidiendo copas. Ella ponía el caldero, los cuencos, la cuchara de palo. Y haría de meiga, se sabía el conjuro de memoria. Había visto el ceño de Laura, capaz de estropear la noche con las defensas bajas, molesta y casi injuriada. Ni tan siquiera había abierto los regalos de Alonso y Arturo. Enfadarse para nada: el piso era de Arturo, ya lo había alquilado antes varias veces. Y ahora lo alquilaba de nuevo. A una chica educada, joven, guapa, sola. Era eso. Lali veía los pensamientos de Laura. Muy joven. Sola. Muy guapa. Y oyó cómo susurraba.

—Esta no paga el alquiler, la mantiene el monje.

—Es un bloque muy bien orientado —comentaba el vaporoso comercial, con su toque de víctima— al menos para los que vivís en exteriores.

—¿También eres funcionaria? —Isa pensaba en su canguro, en una hora más, en su amiga Laura, en que algo podía ir muy mal y estropear la noche perfecta— Cecilia, guapa. ¿Eres funcionaria?

—Me estaban hablando, Isa. No.

—Pero trabajarás en algo seguro, ¿No? Arturo es un...

—¿Un?

—Poco práctico. Los hombres, ya sabes.

Isa se sintió inundada por la mirada enorme de Cecilia.

—No, no sé. Si quieres decir algo, dilo. Siempre pago el alquiler, si te preocupa.

—Ya le ha dado —Alberto le hablaba al oído a su pareja, disimulando, como una caricia no escandalosa entre tantos heteros— Laura es de diván.

—Hay que reconocer que la nueva tiene cara de lista, se comporta; y como el comercial tiene los ojos rojos, está muy buena. Debe ser.

—El comercial ya venía colocado.

—Pero no se le había puesto dura, y ahora anda de posturitas para disimular.

—No seas cafre: una queimada y se le pasa.

Lali escogió tal vez la peor de las opciones, el papel de protagonista total. Se metió en la cocina, se puso su disfraz de meiga y salió haciendo brazos con un caldero más que respetable. Lo asentó en la mesa sobre sus tres patas. Ya estaba caliente la pócima. Aun así, puso debajo un infernillo de alcohol y lo encendió. Sacó su vara y le echó teatro con mucho estilo. O se arreglaba la noche o se estropeaba del todo. Laura la miró y, por una vez, Lali le sostuvo la mirada antes de hacer una mueca cómica.

—Ya te vale, Laura, un cumpleaños original.

—¿Vais a volar en escoba, desnudas?

—Claro, Pablito —Lali apuntó con su vara de madera al comercial—. Pero antes te sacaremos los ojos y te pondremos una cabeza de ajos en el culo. Si se hace, se hace bien.

La carcajada general pareció ser bastante. Mientras la bruja comenzaba el conjuro, Manolo trajo la tarta y atenuó las luces. La cadencia de la voz y el azul de las llamas dibujaron un momento detenido en el tiempo mientras las sombras danzaban en las paredes con vida propia, moviéndose hasta agazaparse cerca del techo como gárgolas atentas. Lali tapó la olla con un golpe de efecto. Manolo volvió a dar la luz.

—Y ahora la primera taciña antes de la tarta, para espantar a las malas meigas y los malos espíritus —llenó hasta el borde las tazas de barro—. Por ti, Laura: que cumplas muchos más, que seas feliz, y que la vida te regale todo lo que te mereces.

—Y que el discurso de agradecimiento sea breve —Pablo rió—. Bonito y cortito.

Se habían puesto en pie. No entrechocaron las tazas rebosantes, como les había avisado Lali. Las levantaron dedicándole el gesto a Laura, y bebieron hasta el fondo mientras el reloj de pared, tras la barra, juntaba sus dos saeteras sobre las doce.

Primero fue un leve temblor bajo sus pies. Luego vino el sonido, el mismo ruido que el del metro cuando va a llegar a una estación. Algunos vasos se hicieron añicos contra el suelo, empezaron a sonar las alarmas de coches aparcados en la puerta y, como un eco, la propia del bar. Vibraban los cierres metálicos bajados, la puerta se abrió de golpe. Hizo frío, no el de fines de febrero a medianoche, sino una bocanada glacial que les erizó el vello. Como remate sonó primero un gran estrépito, el que cabría esperar si algo se estuviera viniendo abajo. Y luego, una bocanada de calor desplazó al frío.

—Cago en san Sopón —Pablo metió su taza en la olla y envasó de un trago el contenido—. Se ha estrellado el metro.

—No pasa por debajo de esta calle —Arturo miró a Manolo—. Apaga la alarma, hombre.

—¿Una bomba? —Laura temblaba.

—Mis hijas…

Las hijas de Isa y su sobrina canguro aporreaban la puerta de la tasca en pijama y zapatillas. Manolo subió del tirón el cierre a medio bajar y las metió dentro. Para eso sí tenía estilo.

—Tranquilas, no pasa nada o no sabemos qué pasa. A ver esos móviles, llamad a los bomberos y a la policía, moved las manos, cojones.

—Ha sido donde Alonso —dijo la sobrina, centrada— su puerta ha reventado, sale humo, frío, y huele fatal.

—¿A gas?

—No. No es a gas.

—Se ha matado el muy cabrón. —Pablo buscó su tercera taza—. O se le ha ido la olla al maldito despistado y le ha explotado algo. La manía que tenéis con que los funcionarios sois gente de fiar para inquilinos, gente sensata. Ya ves lo normales que son, Cecilia.

Arturo salió a la calle y Cecilia lo siguió. Sacó la llave, abrió el portal y dio la luz. Funcionaba. Era frío lo que subía desde la breve escalera que bajaba al semisótano. Olía a tierra, a tierra removida, no a gas. Y la puerta había saltado de sus goznes, reventada desde dentro. Una sólida puerta de madera antigua hecha estacas afiladas.

—¿Qué vas a hacer?

—Ver si está vivo.

—Siempre llevo una linterna en el bolso, —Cecilia se la tendió.

—Gracias.

—De gracias, nada. Enciende y veamos lo que haya que ver.

Hablaba en serio. Tranquila, con los grandes ojos clavados en los suyos. Él asintió.

—Vamos.

No fueron muy lejos. El apartamento casi había desaparecido. Quedaban restos de pintura roja y negra en lo que había sido suelo de parqué. Símbolos. Letras, números. Un boquete circular con la forma y el color de una vieja manga de café, un embudo que olía a lo que era, tierra. Como si un tornado lo hubiera absorbido todo: muebles, cuadros, trozos de pared, y al inquilino mismo. Hasta la lámpara de techo había desaparecido, y los cables colgaban peligrosamente desnudos. La explosión, si se podía llamar así, había destruido los tabiques. Tampoco estaba la cama, ni el armario, ni mueble alguno. Todos los sanitarios habían volado del cuarto de baño, y la cocina era otro vacío de baldosines destrozados. La tierra se lo había tragado todo. Arturo la miró.

—¿Qué opinas?

—Que se lo ha llevado el diablo.

—A los bomberos no les gustará esa hipótesis, Cecilia.

—No estás asustado. En cierta manera, no te extraña. Eso tampoco le va a gustar a la policía.

—Le presté un libro que iba a vender y que también ha desaparecido. Muy mal negocio para mí.

—¿Alonso ha muerto?

—No lo creo. Ha buscado una salida, eso es todo: algo demasiado espectacular, pero hoy en día se carece de imaginación. Parezcamos un poco histéricos, Cecilia, ya se oyen las sirenas. Tendremos que responder preguntas.