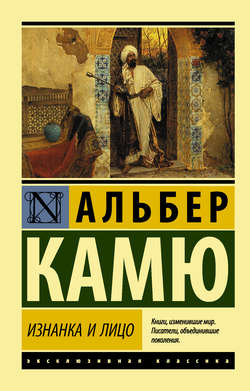

Читать книгу Изнанка и лицо - Альбер Камю - Страница 4

Брачный пир

Лето в Алжире[6]

ОглавлениеЖаку Эргону

Любовь, которая тебя соединяет с городом, чаще всего тайная. Такие города, как Париж, Прага, даже Флоренция, замкнуты в себе и тем самым ограничивают свой мир. Но Алжир – и другие счастливые города-избранники на морских берегах – открываются небу, словно рот или рана. В Алжире можно полюбить то, что видно всем: море за поворотом каждой улицы, тяжесть солнечных лучей, красоту жителей. И, как всегда, в этой бесстыдной открытости есть еще иной, тайный аромат. В Париже можно затосковать по простору и взмахам крыльев. Здесь по крайней мере человек одарен с избытком, все его желания исполнимы, и он может измерить свои богатства.

Конечно же, надо долго жить в Алжире, чтобы понять, что чрезмерное обилие даров природы может иссушить душу. Ничто здесь не рождает желания больше знать, учиться, становиться лучше. Эта страна не преподает никаких уроков. Она ничего не обещает и не предвещает. Она только дает, но дает щедро. Она вся распахнута перед глазами, и ее узнаешь сразу, с первого же восхищенного взгляда. От ее наслаждений нет лекарства, и ее радости не пробуждают надежды. Ей необходимы ясновидцы, иными словами – безутешные души. Ей нужны бы подвиги во имя ясности разума, как всходят на костер во имя веры. Необыкновенная страна, она дает пищу равно и блеску, и нищете человеческой! Неудивительно, что чувственные богатства, какими наделен здесь каждый восприимчивый человек, сочетаются с крайним убожеством. Во всякой истине есть своя горечь. Так надо ли удивляться, если мне дороже всего облик этой страны, когда меня окружают последние бедняки?

В этом краю, пока человек молод, он наслаждается жизнью в меру своей красоты. А потом – угасание и забвение. Люди делали ставку на свое тело и знали, что неминуемо проиграют. Для того, кто молод и полон жизни, в Алжире везде приют, во всем повод для торжества: залив, солнце, игра красного и белого на обращенных к морю террасах, цветы и стадионы, девушки со стройными ногами. Но тому, чья молодость прошла, не на что опереться и печали негде укрыться от себя. Есть на свете места, где человек может бежать от своей человеческой природы и тихо и мирно избавиться от самого себя – можно, к примеру, найти прибежище на террасах Италии, в монастырях Европы или любоваться холмами Прованса. А здесь, в Алжире, все требует одиночества и молодой крови. Гёте, умирая, воскликнул: «Света!» – и его последнее слово вошло в историю. А в Белькуре и в Баб-эль-Уэде старики сидят в кофейне и слушают хвастливые речи молодых людей с прилизанными волосами.

Так алжирское лето раскрывает перед нами начала и концы человеческих судеб. В летние месяцы все, кто может, покидают город. Но остаются бедняки, и остается небо. Вместе с бедняками мы спускаемся к порту, здесь ждут сокровища: теплое море, смуглые женские тела. А вечером, насытясь этими богатствами, бедняки возвращаются к столу, покрытому клеенкой, и к керосиновой лампе – другого убранства в их жизни нет.

В Алжире не говорят «купаться», говорят «бултыхнуться в море». Не будем придираться. Здесь купаются в порту и отдыхают на буйках. Если купальщик, подплывая к буйку, видит там хорошенькую девушку, он кричит приятелям: «Глядите, чайка!» Эго простые, здоровые радости. О других, наверно, эти молодые люди и не мечтают: почти все они ведут тот же образ жизни и зимой, каждый день в обеденный перерыв, во время скудной трапезы они подставляют обнаженное тело солнцу. Не то чтобы они читали докучные проповеди теоретиков жизни на лоне природы, этих новых протестантов, отстаивающих права плоти (когда расписывают по пунктам жизнь плоти, это столь же несносно, как строгая система в жизни духа). Нет, просто им «хорошо на солнышке». Невозможно оценить, как важен этот обычай для нашего времени. Впервые после двух тысячелетий на взморьях появились нагие тела. Двадцать веков кряду люди всячески старались придать благопристойное обличье дерзкому простодушию греков, все больше принижали тело и все усложняли одежду. А сегодня, в завершение этой долгой истории, движения юношей на берегах Средиземного моря вторят великолепной пластичности атлетов Делоса. И когда живешь вот так, всем телом среди других тел, начинаешь замечать, что у тела свои тончайшие оттенки, своя жизнь и, как ни странно это звучит, своя особая психология[7]. Тело развивается, как и дух, у этого развития тоже есть своя история, свои превратности, успехи и провалы. Взять хотя бы одну лишь тонкость – цвет кожи. Когда целое лето ходишь купаться в порт, замечаешь, что у всех кожа из белой понемногу становится золотистой, потом коричневой и наконец темно-шоколадной – это предел, которого может достигнуть, преображаясь, человеческое тело. Высоко над портом, точно детские кубики, теснятся белые дома Касбы. Когда лежишь у самой воды, на беспощадно белом фоне арабского города, вереница смуглых тел подобна медному фризу. И чем ближе к концу августа, чем огромней солнце, тем ослепительней белеют стены домов и тем жарче смуглеет кожа. Как же не слиться с этим диалогом камня и плоти, звучащим в лад солнцу и временам года? Все утро напролет – прыжки в воду, фонтаны брызг, и взрывы смеха, и широкие взмахи весел (огибаешь красные и черные борта грузовых судов – те, что пришли из Норвегии, дышат всеми запахами леса; от тех, что из Германии, несет масляной краской; от тех, что ходят вдоль побережья, пахнет вином и старыми бочками). В час, когда солнце заполняет все небо от края до края, оранжевая байдарка с грузом смуглых тел мчит нас к берегу в неистовом беге.

Мерные взмахи весел – а потом их лопасти, яркие, точно спелые плоды, разом застывают в воздухе, и мы еще долго скользим по тихим водам внутренней гавани, и как тут не поверить, что я переправляю по глади вод ладью с опаленными солнцем богами, в которых узнаю моих братьев?

А на другом конце города лето уже приготовило для нас совсем иные дары: безмолвие и скуку. Безмолвие ведь тоже разное, смотря по тому, рождено оно тенью или солнцем. Есть полуденное безмолвие на Правительственной площади. В тени окаймляющих ее деревьев арабы продают ледяной лимонад, приправленный для аромата настоем из апельсинового цвета, пять су стакан. Над пустынной площадью разносятся зазывные крики: «А вот кому холодного, холодного!» Затихнут крики – и снова под солнцем безмолвие, и мне слышно, как в кувшине торговца чуть позвякивают льдинки. Есть безмолвие сиесты. Глубину его на улице Торгового флота перед грязными парикмахерскими можно измерить по певучему жужжанию мух за занавесями из сухого тростника. А вот в мавританских кофейнях Касбы безмолвствует тело, оно не в силах выбраться оттуда, оторваться от стакана чаю и вместе с шумом своей крови вновь обрести ход времени. Но превыше всего безмолвие летних вечеров.

Краткие мгновения, когда день опрокидывается в ночь… надо ли населять их тайными знаками и зовами, чтобы так нераздельно для меня с ними слился Алжир? Стоит недолго побыть вдали от здешних мест, и в этих сумерках мне чудится обещание счастья. По склонам холмов над городом, среди олив и мастиковых деревьев, вьются дороги. Вот куда возвращается мое сердце. Я вижу, как там черными снопами взметаются на зеленом небосклоне птичьи стаи. Небо, где вдруг не стало солнца, словно вздохнуло с облегчением. Стайки алых облачков редеют и понемногу тают. Почти тотчас же проглядывает первая звезда, видно, как она возникает и крепнет в толще небес. И внезапно все поглощает ночь. Что же в них неповторимого, в этих мимолетных алжирских вечерах, отчего они так много во мне пробуждают? От них на губах остается сладость, но не успеешь ею пресытиться, как она уже исчезла в ночи. Быть может, оттого-то она и не забывается? Этот край таит в себе такую волнующую, такую неуловимую нежность! Но когда на миг она открывается, сердце отдается ей безраздельно. В Падовани, квартале бедноты, на взморье каждый день открыт дансинг. И в этом огромном ящике, одной стороной выходящем на море, до ночи танцует молодежь. Часто я жду здесь одной особенной минуты. Весь день окна затенены наклонными деревянными щитами. После захода солнца щиты убирают. И зал наполняется странным зеленоватым светом, который отбрасывает двойная раковина моря и неба. Когда сидишь в глубине, подальше от окон, видишь только небо, и по нему опять и опять китайскими тенями проплывают мимо лица танцующих. Порой звучит вальс, и тогда черные профили на зеленом кружат с упорством бумажных силуэтов на патефонной пластинке. Очень быстро наступает ночь, загораются огни. Но есть для меня в этом тончайшем мгновении что-то потаенное, окрыляющее. Помню рослую, статную красавицу, она танцевала весь вечер напролет. Голубое облегающее платье, влажное от пота, липло к бедрам и коленям, шею обвивала гирлянда жасмина. Она танцевала и все смеялась, запрокидывая голову. Она скользила мимо столиков, и за нею плыл смешанный запах плоти и цветов. Когда смерклось, я уже не различал ее тела, прильнувшего в танце к партнеру, только на темнеющем небе, кружась, мелькали то белые цветы, то черные волосы, а потом она вскинула голову, всколыхнулась высокая грудь, и я услыхал ее смех и увидел, как порывисто наклонился к ней профиль мужчины. Вот таким вечерам я и обязан своими понятиями о чистоте и невинности. И я научился не отделять этих людей, полных неукротимой силы, от неба, под которым кружат их желания.

На окраинах Алжира в кино иногда торгуют мятными пастилками, на которых отпечатано красной краской все, что нужно для начала любви: 1) вопросы: «Когда вы выйдете за меня замуж?», «Вы меня любите?» и 2) ответы: «Весной», «Страстно». Подготовив почву, пастилку передают соседке – и она либо отвечает тем же, либо прикидывается дурочкой. Бывало, в Белькуре вот так люди и женились, и вся жизнь строилась на том, что им случилось обменяться мятными конфетками. И в этом так ясно видна детская душа здешнего народа.

Быть может, признак молодости – всепобеждающее стремление к легким радостям. Но еще того больше торопливая, едва ли не расточительная жадность к жизни. В Белькуре, как и в Баб-эль-Уэде, женятся совсем молодыми. Работать начинают очень рано и за десяток лет исчерпывают опыт целой жизни. К тридцати годам для рабочего игра уже сыграна. Подле жены и детей ему остается только ждать конца. Все его радости были коротки и безжалостны. Такова и вся его жизнь. И тогда становится понятным, что он рожден страной, где человеку все дается ненадолго. Среди этой щедрости и изобилия жизнь проносится в сильных страстях – внезапных, захватывающих, безоглядных. Она в том, чтобы не созидать, но сжигать. А если так, незачем размышлять и стремиться к совершенству. Понятие об аде, например, здесь просто милая шутка. Подобные причуды воображения позволены разве что какой-нибудь ходячей добродетели. И я думаю, в Алжире само слово «добродетель» – пустой звук. Не то чтобы эти люди лишены были нравственных устоев. Нет, у них свои особые принципы и правила. Не годится быть «непочтительным» с матерью. На улице никто не смеет проявить неуважение к своей жене. Полагается оказывать внимание беременной женщине. Не полагается нападать вдвоем на одного – «это уж подлость». Кто не соблюдает этих простейших заповедей, тот «не мужчина» – и дело с концом. На мой взгляд, все это веско и справедливо. Нас еще немало – тех, кто бессознательно соблюдает этот устав улицы, единственный бескорыстный устав, какой мне известен. Но в то же время здесь неведома мораль торгашей. Когда полицейские ведут арестованного, я неизменно вижу на всех лицах сочувствие. И еще не узнав, кто он – вор, отцеубийца или просто инакомыслящий, люди говорят: «Бедняга!», а то и с оттенком восхищения: «Сразу видно, разбойник!»

Иные народы созданы для гордости и для жизни. Как ни странно, они особенно склонны к скуке. И совершенно не приемлют смерти. Если не считать чисто чувственных радостей, развлечения алжирцев весьма непритязательны. Общество любителей игры в шары и традиционные «обеды» однокашников или однополчан, кино за три франка и деревенские праздники – годами это единственные утехи всех, кому за тридцать. Воскресенье в Алжире едва ли не самый мрачный день. Этот народ не причастен к духу, так где же ему окутать мифами бездонный ужас своего бытия? Все, что относится к смерти, здесь либо нелепо, либо отвратительно. У этих людей нет ни веры, ни идолов, они живут в толпе, но умирают в одиночестве. Я не знаю ничего безобразнее кладбища на бульваре Брю, перед которым расстилается один из красивейших ландшафтов в мире. Здесь, где смерть открывает свое подлинное лицо, нестерпимо горько видеть, как траур захлестывает безвкусица. «Все проходит, кроме памяти», – гласят надписи на медальонах в виде сердца. И все настаивают на этой смехотворной вечности, которую нам задешево дарят любящие сердца. Те же словеса служат утешением во всяком горе. К мертвому обращаются на «ты»: «Мы тебя никогда не забудем», – мрачное притворство, словно бы наделяющее плотью и желаниями то, что в лучшем случае обратилось в черную жижу. А рядом, среди отупляющего нагромождения мраморных цветов и птиц, смелое обещание: «Не увянут цветы на могиле твоей». Но сразу успокаиваешься: надпись эта окружает золоченый лепной букет, ведь гипсовые цветы прекрасно сберегают время для живых (так же как бессмертники, обязанные своим пышным названием благодарности тех, кто пока еще вскакивает в трамвай на ходу). Поскольку надо идти в ногу с веком, взамен обычной малиновки надгробье иногда украшают сногсшибательным самолетиком из бисера, а пилота изображает глуповатый ангел, которого, нимало не заботясь о логике, снабдили парой роскошных крыльев.

И все же как вам объяснить, что эти образы смерти неотделимы от жизни? Все ценности здесь неразрывно связаны. Вот излюбленная шутка алжирских факельщиков: возвращаясь порожняком после похорон, они кричат с катафалка встречным девушкам: «Садись, красотка, подвезем!» Не очень приятно, но отчего бы не усмотреть в этом символ? Может также показаться кощунством, если при известии, что кто-то скончался, вам отвечают, подмигивая: «Бедняга, ему уж больше не петь». Или, как сказала одна жительница Орана, которая никогда не любила мужа: «Бог мне его дал, Бог и взял». Но в конце концов я не вижу, что в смерти священного, и, напротив, хорошо чувствую разницу между страхом и уважением. В стране, которая так и зовет жить и радоваться жизни, все дышит ужасом перед смертью. А между тем как раз под кладбищенской оградой молодежь Белькура назначает свидания, и не где-нибудь, а здесь девушки отдаются ласкам и поцелуям.

Я прекрасно понимаю, что такой народ не всем по вкусу. В отличие от Италии здесь разум не в чести. Алжирцев ничуть не занимает жизнь духа. Их преклонение и восторги отданы телу. В этом культе тела они и черпают свою силу, свой наивный цинизм и ребяческое тщеславие – все, за что их так сурово осуждают. Их упрекают обычно за «склад ума», иначе говоря, за взгляды и образ жизни. И в самом деле, слишком насыщенная жизнь не обходится без несправедливости. А все же этот народ без прошлого, без традиций не чужд поэзии – да, я знаю, это особая поэзия, грубая, чувственная, далекая от всякой нежности, совсем как алжирское небо, но, по правде сказать, только она меня и захватывает и задевает за живое. В противовес цивилизованным народам это народ-творец. И во мне теплится безрассудная надежда: быть может, эти варвары, что валяются под солнцем на взморье, лепят сейчас новую культуру, в чьем облике проявится наконец подлинное величие человека. Этот народ живет одним лишь сегодняшним днем, без мифов, без утешения. Он признает одни лишь земные блага и потому беззащитен перед смертью. Он издавна был одарен телесной, осязаемой красотой. А с нею – необычайной жадностью, которая всегда сопутствует столь преходящему богатству. Здесь каждый шаг и поступок проникнуты отвращением к постоянству, никто не заботится о том, что будет завтра. Люди торопятся жить, и если здесь суждено родиться искусству, оно будет послушно той вражде к долговечности, которая заставляла дорийских зодчих первую колонну вытесывать из дерева. И, однако, – да, конечно – не только неукротимость, но и чувство меры различаешь в облике этого буйного, страстного народа и в этом чуждом всякой нежности летнем небе, под которым можно высказать вслух любую истину и на котором никакое лживое божество не начертало знаков надежды или искупления. Между этим небом и запрокинутыми к нему лицами нет ничего такого, за что могли бы ухватиться мифология, литература, этика или религия, – лишь камни, да человеческая плоть, да звезды и те истины, которых можно коснуться рукой.

Ощущать узы, соединяющие тебя с землей, любить хотя бы немногих людей, знать, что есть на свете место, где сердце всегда найдет покой, – это уже немало для одной жизни, есть на что опереться. Но, конечно, этого недостаточно. И, однако, в иные минуты всем существом рвешься туда, на родину души. «Да, вот куда надо возвратиться». Разве так уж странно обрести на земле то единение, к которому стремился Плотин? Слияние здесь выражено в солнце и море. Сердце ощущает его в особом вкусе плоти, оно-то и оделяет ее и горечью, и величием. Я понимаю, нет счастья вне и выше человека, нет вечности вне отпущенного нам круга дней. Меня волнуют лишь эти ничтожные и несомненные блага, лишь эти относительные истины. А другие, «идеальные», мне непонятны, на них у меня не хватает души. Не в том дело, что нужно уподобиться животному, но в счастье ангелов я не вижу смысла. Знаю только, что небо останется, когда меня уже не будет. Так что же называть вечностью, если не то, что меня переживет? Я вовсе не хочу сказать, будто смертный доволен своей участью. Нет, это совсем другое. Не всегда легко быть человеком, еще трудней быть душевно чистым. Но быть чистым – значит обрести родину души, где тебе сродни все мироздание и удары сердца слиты с неистовым дыханием послеполуденного солнца. Старая истина: что значит родина, постигаешь в тот час, когда ее теряешь. Для тех, кто склонен к самоистязанию, родная страна – та, что их отрицает. Не хочу быть грубым, и пусть не подумают, что я преувеличиваю. Но в конце концов в этой жизни меня отрицает прежде всего то, что убивает. Все, что наполняет жизнь восторгом, в то же время делает ее еще абсурдней, бессмысленней. И алжирское лето заставляет меня понять: только одно еще трагичней страдания – это жизнь счастливого человека. Но, быть может, это еще и путь к жизни более значительной, ибо тут учишься не плутовать.

В самом деле, многие прикрываются любовью к жизни, чтобы избежать просто любви. Гонятся за наслаждениями и стараются «побольше испытать». Но это все умствования. Чтобы наслаждаться, нужно редкостное призвание. Человек существует, не опираясь на жизнь духа с ее приливами и отливами, приносящими и одиночество, и полноту. Когда смотришь на обитателей Белькура – как они работают, защищают своих жен и детей, и подчас кажется, их не в чем упрекнуть, – право же, можно втайне устыдиться. Нет, конечно, я не тешу себя иллюзиями. В жизни этих людей любви немного. Вернее сказать, ее немного остается. Но по крайней мере они ни от чего не увиливали. Есть слова, которых я никогда толком не понимал, например – грех. И, однако, я уверен: эти люди не грешны перед жизнью. Ибо уж если что и грешно, то не отчаиваться в этой жизни, а возлагать надежды на жизнь загробную и уклоняться от безжалостного величия здешнего, земного бытия. Эти люди не плутовали. В двадцать лет жажда жизни делала их богами лета, и теперь, лишенные всех надежд, они остаются прежними. Я видел, как умирали двое из них. Они были полны ужаса, но молчали. Так лучше. Из ящика Пандоры, где скрывались все злосчастья человечества, древние греки последней выпустили надежду как самую грозную из казней. Я не знаю символа более потрясающего. Ибо наперекор тому, что принято думать, надежда – это покорность. А жить – значит не покоряться.

Вот хотя бы один суровый урок, который дают летние дни в Алжире. Но погода меняется, лето уже на исходе. После такого буйства и пыла первые сентябрьские дожди – словно первые слезы освобожденной земли, как будто за несколько дней весь этот край растворился в нежности. И, однако, в эту же пору над всей страной разливается любовный аромат цветущих рожковых деревьев. По вечерам или после дождя чрево земли еще влажно от семени, что пахнет горьким миндалем, все долгое лето она отдавалась солнцу и теперь отдыхает. И снова этим ароматом освящен брачный союз человека и земли, и в нас пробуждается единственная в этом мире подлинно мужественная любовь – преходящая и щедрая.

7

Не посмеются ли надо мной, если я скажу, что не нравится мне, как Андре Жид превозносит тело? От плоти он требует сдержанности, чтобы придать желанию больше остроты, и таким образом сближается с теми, кого на жаргоне домов терпимости именуют закрученными или больно умными. Христианство тоже стремится обуздать желание, но понимает это прямолинейней – как умерщвление плоти. Мой приятель Венсен, бондарь, чемпион по брассу среди юношей, смотрит на вещи куда проще. Ощутив жажду, он пьет; когда его тянет к женщине, старается с нею переспать, а если полюбит (пока еще с ним такого не случилось), то и женится. А потом он всякий раз говорит: «Вот так-то лучше», – и, право же, трудно полнее оправдать утоленное желание. – Примеч. авт.