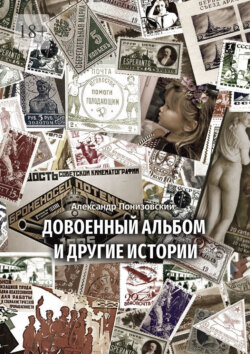

Читать книгу Довоенный альбом и другие истории - Александр Михайлович Понизовский - Страница 5

Довоенный альбом

1923 год.

Первая Всероссийская сельхозвыставка

ОглавлениеПервый советский стандартный выпуск марок изображает гегемона с гордо запрокинутой головой, крепко сидящей на мощно-напряжённой шее. За ним следуют три разноцветных профиля красноармейца в будёновке (с зубцами и без), сошедшие со скульптур «денежных мужиков» Ивана Шадра. С двумя другими «денежными мужиками» – крестьянином и сеятелем – мы познакомимся позже.

Рабоче-крестьянскую Красную армию (РККА) создал комиссар по военным и морским делам, председатель Революционного военного совета Лев Давидович Троцкий в феврале 1918 года. Он уважал героическое начало русской истории и русский фольклор и в качестве экипировки красноармейца утвердил суконный шлем, формой напоминавший «шелом» былинных русских богатырей, и шинель, навродь «стрелецкого кафтана», с яркими цветными клапанами поперёк груди («шинель с разговором»). Богатырка, а впоследствии фрунзевка и будёновка, названные так по именам командиров частей, которые первыми были ими обмундированы, имела нашитую большую красную звезду («а во лбу звезда горит»). Зимний шлем был подбит ватой, а летний был простым, из хлопчатой бумаги.

Несмотря на мефистофельскую внешность тов. Троцкого, подразумевающую сатанинское начало, Ленин, не верующий ни в бога, ни в дьявола, уважал и ценил Льва Давидовича за талант блестящего оратора и способности (чего угодно) организатора.

Комиссар по военным и морским делам

Л. Д. Троцкий, 1918. Фото: Википедия

Ленин Троцкого спросил:

Чем ты бороду красил?

Я не краской,

Не замазкой.

Я на солнышке лежал,

Кверху бороду держал,

Вот она и покраснела.

Опять нехватка всего потребного для жизни, и надпечатки «Филателия – трудящимся 1 мая 1921 г.» на кулаке, крепко сжимающем молот – главное орудие победившего пролетариата.

Это были благотворительные выпуски (как и «Филателия – детям»), продавались только на почтамте в Москве и были в почтовом обращении всего лишь один день – Первого мая. Поэтому на письмах этих марок не найти.

Второй стандарт: между рабочим и красноармейцем появляется русый, под горшок стриженый мужик с окладистой курчавой бородой – шадровский «денежный мужик» или крестьянин.

Поначалу «рабочий», «крестьянин» и «красноармеец» украсили государственные денежные знаки СССР образца 1923 года достоинством 10 000, 15 000 и 25 000 рублей соответственно. С образами рабочего и красноармейца у Ивана Шадра проблем не было: сознательные, они с удовольствием позировали, а вот с крестьянином… Мужики отказывались позировать из страха перед «греховным делом». Шадр вспоминал, как долго и горячо убеждал одного старика и услышал в ответ: «Окаянный, что ты меня улещаешь? Я на карточку-то отродясь не снимался, а ты с меня куклу стряпать хошь, гадина этакая!»

Первая и последняя Всероссийская сельско-хозяйственная и кустарно-промышленная выставка в Москве представлена четырьмя яркими красивыми марками: коричневой, зелёной, красной и синей. Первая – жнец атлетического телосложения взвалил на плечи сноп ржи, вторая – «Вышел сеятель сеять». Прообраз шадровского сеятеля Киприян Авдеев получил от односельчан прозвище «червонный сеятель», после того как попал на билет государственного банка СССР – три червонца 1924 года выпуска.

Третья марка серии – общий вид выставки с заводами, снопами и колосьями; последняя – американский колёсный трактор.

Выставка была открыта 19 августа 1923 года на основании декрета ВЦИК «О Всероссийской сельско-хозяйственной выставке». На территории в 100 гектаров (там, где сегодня располагаются парк имени Горького и Нескучный сад) при участии 600 иностранных фирм, всего за 10 месяцев и 13 миллионов рублей золотом были построены 255 павильонов. Главным архитектором был А. В. Щусев (скоро мы познакомимся с ним поближе), а генплан разработал И. В. Жолтовский (его жёлтые капитальные жилые строения «украшают» Москву и поныне). На выставке впервые были применены приёмы русского архитектурного авангарда. Самым новаторским был признан дальневосточный павильон «Махорка» (проект архитектора К. С. Мельникова). Иван Шадр тоже руку приложил, оформив выставку своими скульптурами, имевшими, говорят, большой успех. Выставку посетили 1,5 миллиона человек!

Среди многочисленных павильонов выделялся павильон Еврейской коммуны, в которой «Агро-Джойнт» (спецотделение «Джойнта») демонстрировал самую передовую по тем временам сельскохозяйственную технику. Сверху лозунг: «Так будет в Крыму, если поможем евреям там обосноваться». В еврейскую колонизацию Крыма было вложено 15 миллионов долларов, на которые в 1922 году «Агро-Джойнт» стал переселять в Крым евреев из Украины и Белоруссии и создавать еврейские сельскохозяйственные коммуны; в 1923 году их было 186.

Уже неизлечимо больной, Ленин в свой последний приезд в Москву (19 октября) осмотрел выставку и, будто бы, одобрил создание «Крымского еврейского проекта». «Джойнт» и советское правительство заключили договор о создании Еврейской автономной республики в Крыму в обмен на ежегодные кредиты (900 тысяч долларов, под пять процентов годовых) сроком на 10 лет.

Для еврейской колонизации выделялись самые заброшенные земли в северной, безводной части Крыма. Но благодаря энтузиазму евреев (бывших ремесленников и лавочников, потом «лишенцев», а ныне крестьян-коммунаров!) и американским передовым технологиям вскоре эта земля заколосилась и расцвела. Пробуравленные артезианские скважины и искусственное орошение позволили собирать не только хорошие урожаи зерновых, но и впервые внедрить виноградарство в засушливой степной зоне. Пригодился опыт грузинских, горских и бухарских евреев, организовавших свои собственные колонии.

Началась Nova vivo («Новая жизнь» на языке эсперанто)!

Осуществилась вечная и, казалось, несбыточная мечта евреев – работать руками на своей земле! А то всё головой да головой – надоело!