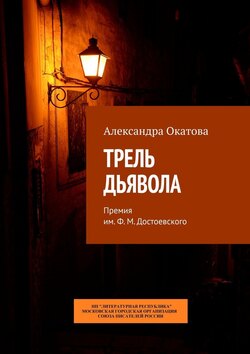

Читать книгу Трель дьявола. Премия им. Ф. М. Достоевского - Александра Окатова - Страница 15

СПЯЩЕЕ ЧУДОВИЩЕ

ОглавлениеВот уже много лет я не могу спокойно жить. Я как будто не живу, а притворяюсь, что живу. Убеждаю себя, что у меня всё в порядке, тем временем пропасть между тем, что есть и тем, что я придумала, всё увеличивается, растёт, и если я раньше могла просто перешагнуть с одного плато на другое, разрыв между ними был не более метра, а начиналось всё с еле заметной трещины, то теперь я не смогла бы перепрыгнуть с одного края на другой, даже если бы разбежалась, даже если бы я сделала себе крылья, натянув шкурки летучих мышей на остовы зонтиков, зонтиков полно на помойках, надо всего-то штуки четыре, да восемь летучих мышей, сшить между собой тонкие скользковатые, как тонкая резина, перепонки крылышек и готово дело, можно пробовать.

– Нет, нет, не пугайтесь, прошу Вас, не надо пересаживаться на другое сиденье, ведь вагон метро почти пуст, и я тоже могу встать и опять сесть по соседству с Вами, не пересаживайтесь, не бойтесь!

– Я пошутила, не нужны мне никакие зонтики, и не собираюсь я потрошить летучих мышей, правда, я пошутила! Ха-ха-ха-ха-ха!

– Какие все трусливые, чуть только что не так, как у других людей, тут же стараются убраться подальше, отодвинуться, боятся заразиться, что ли, да не заразная я, не заразная, просто шутки у меня дурацкие!

– А-а-а! Что Вы говорите? Откуда Вы знаете, что я не шучу?

– Действительно, откуда?

– На всякий случай пересели, просто хотите подремать?

– Понятно!

– Да захоти я летать, то никакие крылья мне не понадобились бы, посмотрите внимательно, – странная женщина в чёрной кожаной куртке с крупной молнией, перечеркивающей её торс от одного плеча до противоположного бедра, можно так сказать, или неаккуратно выразилась? в кожаных, облегающих как вторая кожа, брюках и высоких ботинках вытянула и отвела правую руку, как будто любовалась только что сделанным маникюром, растопырила тонкие длинные пальцы, развела их насколько возможно и повращала кистью, будто посылала кому-то прощальный привет.

– Глядите, какие у меня перепонки между пальцами, мне, – значительно сказала она, – чтобы летать, крылья вовсе не нужны, с такими-то перепонками! – собеседников в этот напряжённый момент не наблюдалась, она ехала совершенно одна, все покинули вагон на предыдущей остановке, но это её не смущало: бог знает, сколько у неё в голове личностей, если для оживленного разговора ей было достаточно себя самой.

Она вышла на конечной и, перепрыгивая через лужи с лёгкостью восьмиклассницы, побежала домой.

* * *

Она – это я. Это я пугаю попутчиков и смеюсь над ними.

Как просто напугать нормального человека, слава дождю, я не сталкивалась с настоящими психами, тогда мои шуточки могли бы кончиться трагически, я улыбнулась себе и открыла дверь квартиры.

На самом деле правды во всём этом бреде намного больше, чем бреда, потому что я разбередила себя. Я и правда не могу спокойно жить.

Я прошла в спальню и, не зажигая света, сбросила не заботясь, одежду, вернулась в ванную, налила такой горячей воды, что будет ещё горячей – и кожа слезет с меня как перчатка, насыпала соли и залезла по горлышко.

– Пора действовать, а не приставать к прохожим, – сказала я себе и взяла с себя обязательство, что завтра приступлю к осуществлению своего плана.

Кожа боролась с перегревом, если не шевелиться, то вокруг меня образуется слой не такой горячей, как остальная, воды, и можно не свариться. Я была неподвижна.

Такая ванна растопила последние остатки сомнений, и я удовлетворенно почувствовала, что готова: завтра приступлю.

– Приступлю? Не-ет!

Вслушайтесь внимательно:

– Завтра я преступлю. Чувствуете разницу? Завтра я преступлю закон, кому закон, а кому возмездие!

– Завтра я его убью! Хватит раздумывать. У меня сотня планов, а не пара хилых разработок: план А, план Б, не-ет, у меня их сотня с хвостиком.

Я так воодушевилась, что дёрнулась в порыве энтузиазма, дьявол, как горячо!

Я нарочно подвигалась под водой, развела бёдра, о! как горячо, святые угодники, мне бы сюда одного угодника, точнее, пророка, чтобы я сварила его ко всем чертям!

Я встала как в аду грешник из котла, когда чёрт отвернулся, не стала вытираться, прошла, не зажигая свет, на кухню, налила себе полстакана водки и дёрнула; открыла окно и запустила пустым стаканом со всей дури об асфальт. Он взорвался фонтаном осколков!

Что бы еще швырнуть? А то руки чешутся!

Я высунулась по пояс из окна и проорала что есть мочи в тёплую нежную тишину ночи:

– А-А-А!!! А-А-А-А!! А-А-А-А! – Полегчало.

Окно закрывать не стала, пошла и упала в кровать.

Я лежала на спине как пятилучевая морская звезда, этакий свихнувшийся пентакль, значение которого было ясно мне как дважды два. Мне надоело сдерживаться! Мне надоело притворяться! Мне надоело ждать. Что тут думать – прыгать надо! Что помогло, водка или горячая ванна, или крики в безразличную тихую ночь, не знаю, но я почувствовала, что, наконец, готова. Завтра начну.

Когда я решилась, мне стало легче. Как оказывается, приятно решиться, как правильно. Как свободно, как легко, как вдохновенно!

Я открыла все свои отверстия для познания мира. Глаза, нос, рот, уши, пупок, все три отверстия между ног, ничего не забыла!

Во мне ходила энергия всего северного полушария небесной сферы, а, может, и южного вкупе, дьявол подери! Что же я раньше-то боялась?!

Ненавижу его. Ненавижу так, что в моих жилах вместо крови течёт ненависть, и если бы сейчас взять мою кровь на анализ, то медики сошли бы с ума и бегали бы по коридорам медучреждений в развевающихся халатах с пробиркой в руках и показывали друг другу:

– А ты такое видел?

– А что?

– Да ты только посмотри, это не кровь, это чистая ненависть!

– Дай попробовать, – в шутку кричат лаборанты, вот как я его ненавижу, что уже не могу жить!

Весь вопрос только в том, как убить его не слишком быстро, чтобы я успела насладиться его мучениями и чтобы он при этом подольше находился в сознании, чтобы в его красивой голове с благородной лысиной, подчеркивающей смелую лаконичную лепку черепа, внутри которого сокровище – мозг любимого мужчины, ясно рисовались смелыми штрихами картинки: вот я подхожу, он сначала не узнаёт меня, неудивительно: мы не виделись двадцать лет, вот сердце его меня узнало, дрогнуло, заволновалось и побежало, заспешило, а глаза, слишком тесно связанные с мозгом, пока ещё не узнают мой силуэт, он смутно ему знаком, он обеспокоенно, в нехорошем предчувствии прислушивается к сердцу, которое уже выбивает древний ритм неминуемой смерти, а глаза сомневаются, что-то знакомое, но ещё не сцепилось с образом, я не спешу, не кричу: это я, смотри, что ты со мною сделал, я молчу, наслаждаюсь, читаю по глазам, как он меня узнаёт, с ужасом, с дрожью во всех членах, с мукой, с любовью, нет, нет, любви нет, есть страх, со страхом, с уверенностью, что я и его смерть – это одно и то же. Я подхожу ближе, беру за горло, пока нежно, обхватываю постаревшую шею в складках истончившейся кожи, плиссированных складках, как у грифа.

– Что, стервятник, много ли трупов женщин прибавилось в твоих шкафах с тех пор, как я ушла? Показывай трофеи, называй по именам, я хочу знать и поминать в своих молитвах каждый ёбаный вечер всех женщин, которых ты лишил жизни, поминать не сюси-пуси – «дорогие голоса, опавшие листья, ветер, прошлое», как ты, сволочь, написал в своей слюнявой книге, не назвав ни одну, и все, как на подбор, похожи на меня, и все письма, что они тебе, падальщик, писали, все эти письма так похожи на мои, что я могла бы написать каждое из них; каким волшебством ты, дьявол, называющий себя пророком, владеешь, что они как жертвенные животные, легконогие овечки с чистой длинной шерстью, несли тебе своё золотое руно, шли, закрыв глаза, на место заклания, чем ты опоил, как околдовал, что они, как и я впрочем, готовы были забыть всё на свете, забить на всё на свете, за взгляд твоих сапфировых холодных жестоких глаз.

Убью. Разорву.

Вот здесь: между третьим и четвёртым ребром, без ножа руками вскрою грудную клетку, выну сердце! Вырву. И съем, чтобы он всегда был со мной. Или растопчу, ещё не решила. Или открою балконную дверь и, метясь в небо, швырну его сердце, чёрное сердце предателя, оно взмахнёт крыльями и, тяжело поднимаясь рывками, исчезнет в листве каштанов. Я постучала в грудную клетку:

– Открой, дьявол, я пришла взять своё! Имею право! Сердце отозвалось гулко, подожду чуть, чего комкать удовольствие? Отложенное удовольствие не есть потерянное удовольствие, я очнулась от грёз и подумала, а что, если попробовать не вырывать ему сердце, а задушить в объятиях, перекрыть ему дыхательные пути поцелуем и высосать жизнь, забрать последний вздох из-под высокого свода нёба, такого глубокого, что когда он меня целовал, я всегда удивлялась глубине, мне казалось, что там по меньшей мере неф, огромный неф костёла, и тут меня чуть не стошнило, чуть не вырвало: он так постарел, стал карикатурой на себя самого, что я не смогу прикоснуться к нему. Лучше я предоставлю ножу забрать его никчемную, просроченную, конченую за истечением любви, не нужную никому жизнь.

* * *

Она встала с кровати, накинула халат и, шаркая тапочками, пошла пить свой утренний кофе, ритуалы ещё никто не отменял! Её сегодняшний состоит в том, что она будет делать только то, что хочет, значит, будет особый кофе, особый день, особая ночь.

Кофе в турке, не на горячем песке, конечно, но и не растворимый, в кофе не молоко, а сливки, не в кружку с глупым рисунком, а в особую тонкостенную антикварную чашку, чашку из маминого наследства, из приданного польской княжны, ложка серебряная с её гербом, ни на булавочную головку не отступая от ритуала.

* * *

Я села в уголок на кухне у окна, посмотрела на подросшие каштаны, каждая свеча, бело-розовая стояла строго вертикально, упруго, во славу Ваала, как эрегированный член, гордо, царственно, моя душа глядя на них, восстала, требуя отмщения, подожди, душенька, до завтрашнего утра, наберись сил, я убью его, обещаю. Каштан самое моё любимое дерево, после дуба, конечно. Крупные листья больше двух моих сложенных ладоней покачались из стороны в сторону, не убивай! я покачала головой, всё равно убью! Каштан передёрнуло. Тфьу ты – какие мы нежные!

Я решила провести рекогносцировку, пройти той дорогой, что я бегала два года, как только выдавалась такая возможность. Я не была там двадцать лет, даже поблизости не была. И не была уверена, что сразу найду нужный дом, он живёт, если он жив, там же, откуда я знаю? купила книгу, в которой на обороте титула он напечатал и свой адрес, и свой телефон, со словами: «отвечу всем моим благодарным читателям», он и с девушками знакомился одинаково: дарил свою книжечку в мягкой обложке «Грустные сказки» и спрашивал, вынимая душу своими синими глазами людоеда: «Девушка, а почему Вы такая грустная?» Меня это бесит! Бесит! Убить готова!

Я иду по следу как ищейка, Его мемуары я купила позавчера и прочла их как его письма ко мне, за один вечер и нашла в книге всех его любовниц и себя среди них и увидела, что все они как одна женщина, только в разных телах, и решила, что объединить их в моём теле и свершить отмщение будет правильным. Вопрос в том, чтобы с момента написания книги и моментом, как я её прочла, в этот неизвестный по длительности промежуток он не умер, не ускользнул от меня, не пролез в ад, не повстречавшись со мной, убийца любви, предатель любви, преступник, прячущийся в аду, в аду своей красивой головы с синими огнями холодных глаз, я найду его, вынесу приговор и приведу в исполнение.

И увижу, что это хорошо.

* * *

Я вышла из метро и как будто попала на двадцать лет назад. Пять часов дня. Солнце глядит как оспа, красным сквозь дымку, тепло, парит, влажно, серые кирпичные дома, скверики, в моей прошлой, другой жизни я видела в этом окне, как девушка, сложив ладошки, рыбкой ныряет через голову в шёлковую комбинацию, на секунду замирая от страха, когда становится слепой, когда руки связаны шёлком, когда ничего не видно на одно мёртвое мгновение, проскочила, огладила себя по бокам, влилась, соединилась, защитилась чешуёй, вильнула бёдрами, насладилась собой, хороша!

Дома постарели, вросли в землю, деревья вытянулись выше крыш, кроны сомкнулись, переплелись, темно стало, как в глухом лесу, только не спящая красавица в глуши этого леса, на третьем этаже старого дома в комнатушке, где всё застыло, заснула двадцать лет назад, а чудовище, лысое, старое, одеревеневшее, только глаза аквамариновые светят. Я ищу этот дом, не нахожу, меня кружит, водит, я провела там, в эпицентре заражения, под красным оспяным глазом, три часа, а дома не нашла. Видела три похожих, но у каждого что-то да не то, вот этот очень похож, и арка та же, но у него как сиамский близнец к торцу прилепился ещё один, а его дом был одиноким, никакого близнеца не было, был забор за домом, который я видела из окон, тоже не нашла, снесли что ли?

Приметы прошлого и зарубки настоящего переплелись между собой, и так слюбились, проникли друг в друга, соединились в пароксизме удовольствия или страдания, не разоймёшь, что запутали, закружили и водили меня ещё час. Девять вечера.

Серая жемчужно-переливающаяся в свете солнца дымка воспалились пурпуром и упала на крыши домов, солнце испустило последний вздох, контрастно высветив свинец грозовых облаков на фоне ядовитой зелени и серых с розовым кирпичей, и завернулось в тучи, умерло, почернело, ударила синяя молния, вздрогнули и затряслись от страха, перепутались все приметы и ходы, и я, не найдя логова чудовища, абсолютно обескураженная, осторожно, аккуратно, чтобы не потеряться окончательно, неверными шагами, под холодными потоками, они мгновенно испарялась с моих голых рук, стараясь не отклоняться от азимута моей памяти, практически на ощупь, спустилась в отделанную мрамором преисподнюю Москвы.

Замечали, как успокаивает метро? Думаю, это свойство ада – успокаивать горячие сердца. Самое хорошее в аду – никто ни на кого не обращает внимания, как в метро. Даже когда будут убивать, всё равно как слепые – ничего не видят: и тот, кого убивают, и тот, кто убивает, тоже.

* * *

Она любит метро, она там свободна, невидима как дух, как бог. Она так расслабилась, что не заметила, как доехала до своей станции. В вагоне осталась она и ещё один, она нечаянно прислонилась к нему, когда? сама не заметила, и задремала. Она очнулась, посмотрела на него незаметно.

– Просьба освободить вагоны, – ей показалось, что дух проехал свою станцию, и если сейчас она не вытащит его из вагона, то он попадёт в депо и сгинет там, в адовом котле, а жаль, такой же бог, дух, как она, и так ей было удобно у него на плече, будто он её брат, а может и брат, так подозрительно похожи у них губы. Папа её согрешил? Или его? Но кто-то точно согрешил, потому что не только губы были похожи, с учётом, что её женские, а его – мужские, но и глаза. Такие глаза – понимающие, заглянула и страшно стало, как будто он через её глаза моментально оказался в её голове, быстро перелистал все тома, стоящие на полочках как в библиотеке, читая, улыбнулся пару раз, захлопнул с насмешкой том, взвилась пыль, он хмыкнул, небрежно бросил на пол, схватил её за руку и вытащил из затхлой душной её головы к себе в голову, там ей понравилось: из пыльной тёмной библиотеки да на берег моря, на песок, твердеющий от влажной ласки языка волны, на тёплый ветер, на свет закатного солнца, в ворчание моря, она схватила его за рукав, крепко, чтобы не потерять, чтобы налюбоваться его каре-зелёными прозрачными понимающими глазами. Ни за что не отпущу! – подумала она. Обняла, поцеловала во все места не закрытые одеждой, начала раздевать, в метро! Опомнилась. А вдруг и правда, брат?! Ну и брат, ну и что! А что в метро, так это поправимо, и они через две ступени, как духи, почему как? – духи вылетели на поверхность. Земля сама, поворачиваясь, ложилась им под ноги!

Если он в неё войдёт, то её месть станет ещё весомее, ещё правильнее, он как недостающее звено, он необходим, как нож для жертвоприношения, она вышла нечаянно на нож для жертвоприношения! нож – это он, дух, которого она вытащила из преисподней! Ей осталось только упасть на этот замечательный молодой нож, и картина обретёт идеальную завершённость. Поверить в такое счастье трудно, особенно когда оно само идёт тебе в руки!

* * *

Я посмотрела в такое любимое лицо, хотя видела первый раз в жизни, и сразу обняла руками и ногами и ничего не сказала – не будет диалогов, когда тебя так обнимают, слова не нужны, они совершенно лишние, вредные. Подставила губы и закрыла глаза. А-а-а! За такую ночь душу отдать, и то мало будет!

* * *

Утром, ранним, обманчиво тихим, она позвонила в дверь Спящего Чудовища. Тишина. Мёртвая. Она постояла ещё немного. Опять надавила, никакого волнения, в сумочке нож. Острый. Сама ночью проверила. И не один раз. Никогда она в эту дверь так спокойно не звонила.

– Чего растрезвонилась? – соседка вышла на площадку. – Чего надо?

Она молчала.

– Ходят тут, – выдала соседка сакраментальное.

А она стояла как парашютист перед прыжком: страшно, думаешь, что уже умерла! Понимаешь, что неотвратимо наступает момент истины: она превратилась в туго натянутую от пола до неба нить.

– Нет его!

Она по-прежнему молчала: нет – это уехал? Или в больнице? Или в магазине? Или нет – умер?

– Умер он, – сказала соседка, – вчера, во время грозы. Умер.

Умер. Во время грозы. Как раз, когда она ходила вокруг его дома кругами и не могла пробиться сквозь столетние заросли шиповника. И мечтала, как убьёт его.

А когда упала на нож, она была уже свободна.

Она пошла прочь, хмельная от свободы, впервые за двадцать лет!

Её отпустило. «Нож надо выбросить», мелькнуло в голове.

– А молодому ножу не звони, – сказал вкрадчивый голос, голос чудовища, обосновавшегося в её голове, как в библиотеке.

– Спи, моё любимое чудовище, – сказала она ему, – теперь ты на своём месте!