Читать книгу Моя война - Алексей Федоров - Страница 14

13

ОглавлениеНебольшие бывшие кабинеты окрашены масляной краской, деревянный пол тоже выкрашен. Спим на полу. Дневной рацион питания: граммов по восемьдесят хлеба и ведро горячей воды на всю камеру. Заключённым из местных жителей передают домашние посылки, а мы медленно умираем. Сокамерники с нами не делятся. Их всех ждёт смертная казнь, и тем более непонятно, почему они так жадничают перед смертью. На что надеются?

На допросе та же версия, что иду из-под Курска домой. Как спасения от голодной смерти, ждём отправки в лагерь военнопленных. Ведь там дают триста граммов хлеба и три литра баланды в день.

Ура! Через неделю нас отправляют в лагерь. Вернули документы, поверили, что мы не партизаны. Лагерь расположен в больших казарменных зданиях, трёх-четырёхэтажных. Общие нары заполнены до отказа людьми и блохами. Насекомые досаждают днем и ночью. Нам повезло – успели к завтраку. Получаем дневной паёк хлеба и, не успев получить баланду, буквально проглатываем его. Вот она, долгожданная баланда из варёного проса… густая. Но, к великому сожалению, она пресная, в ней нет ни грамма соли. Почему – непонятно.

Утром другого дня мы попадаем в команду, работающую на реке Сейм по перегрузке грузов (мост разрушен), идущих с севера и северо-востока в Германию. Из вагонов на паром и с парома опять на платформы грузим доски. Есть шанс на побег. И с той, и с другой стороны нас охраняют по два немца. Второй день работаю без батьки. Для него эта работа тяжела, и он пошёл с плотниками в город. Вечером предлагаю ему план побега. Батька бежать отказывается, ссылаясь на сердце, на наступающие осенние холода.

– Лучше я останусь здесь и попробую связаться с партизанами в городе, – говорит он. И добавляет: – Прости меня…

Я злюсь. Эгоизм молодости мешает мне понять, что человек в пятьдесят лет может быть больным и слабым.

На третий день работы в поезде, который подвозит нас от лагеря к мосту, разговариваю с одним парнем о побеге. Выслушав моё предложение, он вдруг начал кричать, угрожая, что расскажет немцам о моих планах. Сидящий рядом со мной молодой человек вынимает нож и приставляет его к горлу крикуна. Тот мгновенно замолкает и даёт слово, что никому ничего не скажет.

Наутро мы с моим новым приятелем обсуждаем план побега: во-первых, надо обязательно попасть в ту часть команды, которая работает на другом берегу Сейма, а во-вторых, мы должны постоянно держаться друг друга, чтобы сразу использовать любую возможность.

Утро четвёртого дня пребывания в лагере выдалось на редкость для нас удачное. Шел сильный дождь, был воскресный день, и на работу выходила только наша команда. Я прощаюсь с батькой, мы целуемся, на глазах у него слезы. Идем. Нервы напряжены. Удастся ли? На конечном пункте выпрыгиваем из вагона и мчимся к берегу, чтобы попасть на ту сторону. Благополучно переезжаем. Ответственный за работы немец заводит нас в уцелевший станционный дом, объясняет: двадцать человек сушат одежду, а другие двадцать работают. Через полчаса меняемся, а сейчас – быстро за дровами. Выходим, с нами ещё пять человек. Подмигиваю напарнику. И вдруг в ответ – отрицательное покачивание головой. Тихо спрашиваю, в чём дело. А он: «Я не пойду».

Ну и чёрт с тобой, пойду один!

Немцы вышли из станционного здания – это хуже. Собираю дрова, незаметно переползаю в канаву и бегу по ней. Сердце стучит, как молот. Ведь канава выходит прямо к зданию, и если часовой увидит, то обязательно подстрелит. Не увидел. То ли он глядел в другую сторону, то ли сильный дождь укрыл меня, но, пробежав метров сто по канаве и не получив пулю в спину, я мигом поднялся на железнодорожное полотно, пересёк его и без остановки добежал до леса. Промок насквозь, а на душе спокойно. Из меня рвётся привычный мотив: «В путь-дорожку дальнюю». Бояться погони нечего! Мой побег могут обнаружить только часов через восемь, а сейчас дождь смоет все следы, и собаки будут бессильны. Хочется есть. Обрываю остатки конопли и ем прямо с листьями. Иду лесом, полем, в деревни заходить боюсь. Но голод не тётка. Захожу – накормили, подсушил одежду. Дождь перестал, и я иду дальше. Снова зашёл в деревню. Накормили и дали хлеба на дорогу. Ночью, ворочаясь в копне соломы, я с тоской думал о том, как же тяжело в побегах одному, тем более – осенью.

День выдался солнечный, и утром я расположился в каком-то огороде, где обнаружил капусту и рыжие-прерыжие огурцы. Я так увлекся едой, что не заметил, как ко мне подошёл старик-сторож. Он улыбнулся и, ничего не сказав, вынул краюху хлеба и кусок сала. Я поблагодарил его, и, ни словом не обменявшись, мы расстались.

Пообедать мне удалось в полевой бригаде, что убирала картофель. Подошёл, поздоровался, объяснил, кто я. Меня пригласили поесть. Начали расспрашивать. Я стал рассказывать о разгроме немцев под Москвой, увлёкся. Женщина, пригласившая меня, вдруг шепчет: «Осторожнее, сволочи везде есть, заканчивай еду и уходи. Если приедут немецкие надсмотрщики, тебя могут выдать».

Иду дальше с таким расчётом, чтобы город Глухов остался левее. Ночью в лесу наломал веток березы, а костёр развести боюсь. Холод не даёт спать. Чтобы согреться, среди ночи пустился в пляс. Так и не уснул до самого утра. А при дневном свете увидел, что кругом в лесу всё покрыто инеем.

Захожу в деревню – накормили. Разговоров никаких. Опять зашагал на север. Погода солнечная, но осенняя. Выстирал в ручье портянки, развесил на кустах сушить. Откуда-то слышались выстрелы, наверно, партизаны близко. Как мне их найти? Теперь и в деревни заходить будет опасно, придётся несколько дней голодать.

Портянки подсохли, я надел сапоги и только хотел идти, как вдруг из-за кустов: «Стой! Партизан!» И в грудь мне упёрся ствол винтовки. Опять попал. Страха уже нет. Очевидно, привычка. Какой я партизан? Объясняю, кто я, куда я иду, прошу меня отпустить. Полицай уверяет, что сделать этого не может, хотя и верит мне. Он забрал у меня документы и приказал идти в полицию. Прошу его, чтобы он не водил меня туда, потому что меня передадут немцам, а те направят в лагерь, где зимой я подохну. Но он приказывает идти. Идёт за мной, подсказывая путь. Подходим к большому селу Ярославец. Там крестьяне убирали поздние яблоки. Они напихали их мне в мешок. Полицай успокаивает. «Не бойся, если ты не партизан, тебе ничего не будет. Наш начальник – бывший лейтенант РККА».

Входим в помещение полиции, я жую яблоко. Полицай рапортует начальнику, тот поворачивается ко мне и кричит, подкрепляя свою ругань матом: «Что, за двадцать пять лет советской власти вас не научили, как надо стоять перед командиром?» Вытягиваюсь по стойке «смирно». Меня раздевают догола, осматривают всего, проверяют сапоги, начинают допрашивать. «Испугался?» Я говорю, что мне не хочется снова попасть в лагерь. «Ты не бойся, мы тебя отправим на родину. Осмотрел я тебя потому, что неделю назад так же вот один пришёл, мы его оставили ночевать, а он был обут в галоши, подвязанные веревкой. Ночью вытащил из галоши наган и застрелил нашего хлопца. Правда, мы его тут же убили, но хлопца-то потеряли».

– Поставить его к Мужику! – дает команду.

Хата Мужика недалеко от колодца. Хозяйка говорит, что сейчас накормит меня, и тихо добавляет: «Не вздумай от нас бежать. Хата под наблюдением, и тебя сразу застрелят. Тут часто бывает, что налетают партизаны. Тогда полицаи убегают в другое село. Партизаны поджигают их хаты и убивают скот».

Утром меня вызвали в полицию, приказали, вернув документы, садиться в телегу. «Вот председатель колхоза и полицай довезут тебя до деревни Х, им по пути, а там полицай тебя повезёт дальше, одному ходить здесь опасно». Я прошу меня отпустить, но тщетно. Так что вместо пути на север меня везут на запад, в «родной» Гомель. Не было печали – черти накачали. По дороге председатель колхоза расспрашивает меня о фронте. Я что-то ему рассказываю. Он слушает, слушает и вдруг говорит: «А что-то у тебя акцент московский?» Я не нашел ничего лучшего, как спросить, а что такое акцент? Он начал объяснять, а я тем временем постарался перевести разговор на другую тему. Да-а-а, председатель колхоза, судя по разговору, человек был грамотный.

На следующий день меня повезли в другую деревню, потом ещё в одну. Ночь я провёл в тюрьме при полиции не помню уже в какой деревне, ко мне привели ещё одного такого же, как я, молодого парня, но его везли под вооружённой охраной.

Случайно я попал на собрание бригадиров колхоза. Его вёл немец, судя по всему, агроном. Он стучал кулаком по столу и ругал крестьян за то, что они самовольно поделили землю и не засеяли межи. Их непременно надо засеять, потому что германскому государству очень нужен хлеб.

Один из бригадиров заявил: «Господин начальник! Ведь землю обещали поделить». Немец разгорячился и начал орать: «Сейчас идёт война, Германии необходимо продовольствие». – «А что же будем есть мы?» – раздался голос. «Как что? Разве мало вам дали – по триста граммов на человека в день».

Самый замечательный допрос я выдержал в Холме. Следователь предложил мне сесть на табуретку. Он вкрадчивым голосом спрашивал, кто я, откуда, где воевал, какое у меня образование. Я сказал, что семилетка. И вдруг, глядя на меня в упор, задаёт мне вопрос: «А ты Фёдорова знаешь?» Я был огорошен: откуда он знает мою фамилию? Но тренировка в притворстве помогла мне скрыть волнение. – «Нет, не знаю». – «Ты врёшь, ты же из его шайки». – «Ей-богу, не знаю, о ком идёт речь». И я действительно не врал. «Так ты не знаешь его?» Я осмелел и сам задал вопрос: «Скажите, кто он такой?» – «Это секретарь Черниговского обкома партии и руководитель партизанских банд».

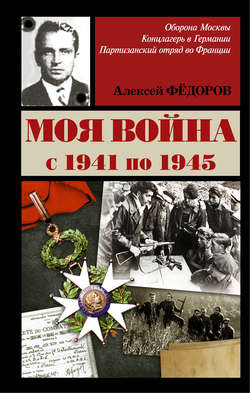

Вот где и как я впервые услышал о своём знаменитом однофамильце – дважды Герое Советского Союза Алексее Фёдорове. Судьба свела меня с ним только в 1963 году. Мы должны были вдвоём ехать во Францию, но французы не дали нам визы на въезд. И пока это дело утрясалось, мы с ним о многом поговорили. Я рассказал ему и об этом случае. Он смеялся и расспрашивал о моей дальнейшей судьбе.

А тогда, в далеком 1942-м, мы вместе с моим попутчиком оказались в тюрьме. Днём работали на участке следователя – сгребали в копны сено. Участок был в лесу. Казалось бы, место очень благоприятное для побега, но сердце чувствовало, что что-то тут не то. И сено в октябре, и охраны никакой. Работая, мы обсудили это и решили выждать. Как оказалось, не зря.

Часа в четыре из-за кустов со стороны леса вышел полицай с винтовкой в руках и повёл нас в деревню. После мы узнали, что он целый день лежал за кустами и ждал, когда мы попытаемся бежать. И слава богу, какая-то сила удержала нас на месте.

В тюрьме нам тоже устроили испытание. Охранник при нас разобрал свою винтовку и усердно начал её чистить. При этом он мурлыкал себе под нос какой-то мотивчик, но с нами не разговаривал. Парень был плюгавенький, и для нас придушить его не составило бы труда. Тем более что мой коллега был здоровяк. Мы переглянулись и поняли, что повторяется то, что было в лесу. Случайно взглянув в окно, я увидел невдалеке тени. Свет мешал разглядеть, но и так было понятно – нас провоцировали.

В другой камере сидел одинокий арестант. Поздно вечером к нему в одиночку зашли несколько полицаев и пожилого возраста крепкий мужчина. «Ты за что убил моего сына?» – спросил заключённого этот старик. Заключённый ответил, что он не убивал, что это ошибка, что это не он. «Я тебе покажу, сволочь большевистская, не ты». Он и полицаи принялись избивать заключённого. Наш полицай тоже был там.

Через какое-то время все вышли, а полицай зашёл к нам и объяснил, что в той камере сидит пойманный партизан, который застрелил полицая, а сейчас отец того предателя приходил на очную ставку.

Наутро нас вместе с этим партизаном, связав по рукам и ногам, положили в телегу и куда-то повезли. Две телеги, два полицая.

К концу дня прибыли в Карюковку, и нас поместили в камеру с нарами. Дверь открылась, вошли два полицая. Один из них следователь, другой – начальник полиции. Вошли они вместе со вчерашним стариком. Один из полицаев обратился к нему: «Кто из них?» Старик прямо указал на партизана. Его увели.

Стемнело, когда партизана привели обратно. Он лёг около меня, его била лихорадка. Стуча зубами, сказал: «Завтра утром мне конец». Я спросил его: «Тебе холодно?» Он сказал – нет, это так, волнение. Я обнял его и прижал его спину к своей груди, чтобы немного согреть.

Успокоившись, он рассказал свою историю:

– Я не партизан. Я шёл к партизанам, и не один, мы шли вдвоём. Сам я из Мариуполя – майор кадровых частей. В начале войны попал в окружение, в плен, бежал и жил в селе на правой стороне Днепра. В августе или сентябре мы с приятелем, вооружённые пистолетами, решили идти в Брянские леса к партизанам. В одном селе молодой полицай хотел нас арестовать, но выстрелом из пистолета я убил предателя, и мы смогли скрыться. Заночевали в стогу сена. Там нас и нашли полицаи. Они окружили стог, меня схватили, а приятель удрал. Теперь меня расстреляют.

Всю ночь мы не спали. К утру он, кажется, на часок заснул.

Рано утром в камеру вошёл следователь. «Вставай!» Майор встал, пожал нам руки и вышел с гордо поднятой головой. Его вывели на двор и поставили к стене тюрьмы. Окно было высоко и за решёткой, поэтому мы ничего не видели.

– Ну говори, ты расстрелял хлопца? – спросил его следователь.

– Нет, это был не я, – ответил майор по-украински.

– Врёшь, подлец! – и мы услышали звук удара.

Все свои слова следователь сопровождал крутым русским матом.

– Не я, господин следователь, – твёрдо отвечал майор.

– Ах, ты ещё будешь врать!

Раздался выстрел. Слышно было, как по стене поползло тело. «Что держишься за живот, притворяешься?» Очевидно, другой полицай подошёл к телу и сказал:

– Господин следователь, вы попали ему в живот.

– Добить собаку!..

Выстрелы, и всё кончено. Этот десятиминутный эпизод ошеломил нас. Мы не могли даже разговаривать. Русские люди уничтожали друг друга в угоду немцам!