Читать книгу Мир аутизма: 16 супергероев - Алексей Мелия - Страница 2

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Предисловие

ОглавлениеМой отзыв на книгу Алексея Мелия мог бы быть, собственно, в одно слово: «Прочитайте!» Или – в два слова: «Вклад в науку». Уберу точку и допишу: «…и в практику». Но, наверное, самое важное, что книга А. Мелия заключает в себе вклад в культуру.

Опорной идеей для автора был взгляд Льва Семеновича Выготского на типологию людей (явлений) по отрицательному признаку (по тому, «чего нет»). Убедительно показано, что под термином «аутизм» скрываются явления столь разной природы, что по мере разработки проблемы само слово «аутизм», скажем так, теряет характер знака, четко соотносимого с определенной реальностью. Перед нами, скорее, символ чего-то малоизвестного, интригующего своей многозначностью.

В книге – изобилие наблюдений и параллелей! Например, соотнесение работ Эйгена Блейлера и Николая Александровича Бернштейна (одно из лучших по своей ясности изложение концепции уровней построения движений гениального автора «Очерков по физиологии активности»). Часто ли в работах, посвященных аутизму, мы находим параллель Блейлер – Бернштейн, да еще в контексте уместных упоминаний наших соотечественников и современников, Бориса Митрофановича Величковского и Иосифа Моисеевича Фейгенберга?!

Социальная философия автора книги необычна в своей посылке и при этом убедительна в своих основаниях: «Где-то совсем рядом с нами находятся сложные и подлинные миры. Аутистические миры психических болезней, скорее всего, существовали на протяжении всей истории развития человеческой культуры, и при всей кажущейся инаковости и загадочности патологические состояния по-своему более стабильны, чем постоянно меняющаяся социальная реальность».

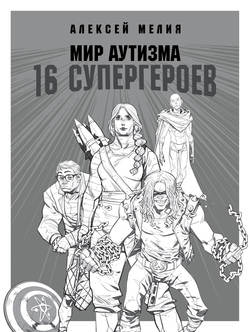

Книга содержит портреты «16 супергероев», людей, в которых сходятся условные миры «нормы» и «патологии». Каждого из 16 супергероев отличает собственный «моторный код». Для автора это – язык понимания и, если угодно, общения с людьми, так часто не разговорчивыми… И в самом деле, оригинальная сторона разработки А. Мелия (не единственная оригинальная, но важнейшая из оригинальных) – анализ движений людей («условно-безумных» и «условно-здоровых») в соотнесении с бернштейновскими уровнями построения движения, что служит для аналитика и педагога способом проникнуть в святая святых мира другого.

Так, в частности, на примере движений актрисы (и при этом руководителя благотворительного фонда) Чулпан Хаматовой автор обращается к «двойным посланиям». «На уровне направленной мимики, уровне С, она может улыбаться, быть вполне позитивной. Но глубинное расслабление делает ее лицо, фигуру, жесты как бы проваливающимися в какую-то печальную глубину. Рука безвольно падает почти после каждого жеста, микрофон держится в руке, кажется, чудом, почти без усилия… Горе и радость, устойчивость и слабость сливаются вместе. Они образуют противоречивое единство, обеспечивающее достоверность и эффективность коммуникации». Говоря своим коллегам и слушателям о конгруэнтности / неконгруэнтности посланий и отмечая это в публикациях, я всегда подчеркиваю, что отсутствие двойных посланий – прерогатива животных и роботов. Человек – существо многосмысленное, и, к счастью, способен одновременно передавать самые разные сигналы ближнему, в том числе и противоречивые.

И, наконец, мне остается задать традиционный и, в общем-то, риторический, однако значимый для потенциальных читателей вопрос: «Для кого эта книга?»

Отвечаю: «Для всех, кто еще не интересуется проблемами психологии личности, консультативной психологии, психотерапии, социальной педагогики». Вы прочитаете, и, я думаю, этот интерес вспыхнет. Рукописи не горят, но воспламеняют. А те, кто интересуется, ее и так обязательно прочитают. Им не понадобятся мои настоятельные рекомендации.

Петровский Вадим Артурович

Доктор психологических наук,

Член-корреспондент РАО