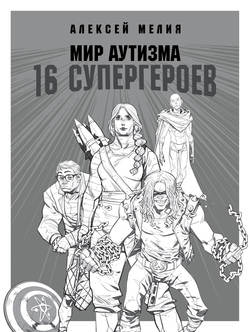

Читать книгу Мир аутизма: 16 супергероев - Алексей Мелия - Страница 4

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Часть I

Психиатрические образы

Диагностический калейдоскоп

ОглавлениеЗанимаясь с людьми с нарушениями развития, я постоянно сталкиваюсь с тем, что профессиональный язык работает неэффективно. Полноценной передачи информации от специалиста к специалисту не происходит. Да, какой-то прием сработал в одном случае, но неизвестно, как он сработает в другом. Мне говорят, что завтра я увижу нового ученика. Известен его диагноз «аутизм», но такая «профессиональная» информация оказывается не такой уж и ценной в сравнении с простым бытовым описанием: «он какой-то странный, не говорит и подпрыгивает». Есть такое выражение: «If you’ve met one person with autism, you’ve met one person with autism» – Если вы встретили одного человека с аутизмом, то вы знаете лишь одного человека с аутизмом.

У ребенка заметили отставание в развитии. Родители обратились к специалистам. Специалисты стали работать с ребенком в рамках какой-либо системы игровых занятий. А может быть, стали обучать альтернативной коммуникации на основе поведенческого подхода. Потом родители решают сходить к психиатру. И вот они получают медицинский диагноз и спешат сообщить педагогу важную информацию: «У ребенка аутизм!» Только эта информация никак на занятия не влияет и ничего в поведении ребенка не объясняет.

Я с большим уважением относился к медицинскому диагнозу, когда только начинал заниматься с «аутистами». За диагнозом «аутизм», про который я много слышал и что-то читал, должно было скрываться нечто значимое и важное. Мне хотелось приобщиться к этому особому знанию, начать видеть за внешними признаками, симптомами, поведенческими проявлениями скрытую от глаз непосвященных особую сущность, приблизиться к пониманию какой-то закономерности. Собирая информацию, изучая диагностические методики, практику их применения, историю возникновения этого диагноза, я так и не смог обнаружить за всем этим ни сущности, ни особого знания. Я почувствовал себя обманутым, и это меня разозлило.

Негативный отбор

В современной классификации детских психических расстройств во главу угла поставлены отрицательные признаки. Получается очень своеобразная логическая конструкция. Диагноз основан не на том, что ребенок переживает, что делает, а на том, какие ожидания окружающих оказались неоправданными. Ребенок не слушается старших, родителей, представителей власти – значит, у него «вызывающее оппозиционное расстройство». Ребенок неусидчив, не выполняет задания до конца – значит у него «СДВГ» – «синдром дефицита внимания и гиперактивности». Ребенок не социализируется и не коммуницирует согласно возрастной норме – говорят о «расстройстве аутистического спектра», «аутизме». Отбор по отрицательным признакам, исходя из того, кем кто-то не является в глазах окружающих, просто не способен дать ответ на вопрос: кто же на самом деле человек, с которым ты взаимодействуешь? Почти сто лет назад Лев Выготский писал о принципе отрицательного отбора: «Всякий понимает, что нет ничего более ненадежного, чем отбор по отрицательным признакам. Когда мы ведем такой отбор, то рискуем выделить и объединить в одной группе детей, которые с позитивной стороны будут иметь мало общего. Если мы станем отделять цвета, которые не являются черными, только по этому отличительному признаку, то получим пеструю смесь: тут будут и красные, и желтые, и синие цвета – только потому, что они не черные. Массовая педагогическая практика (европейская и американская) показала: установка на отрицательные признаки и привела именно к тому, что случилось бы с тем, кто вздумал отбирать цвета по отрицательному признаку, т. е. отобранные дети оказались глубоко разнородными по составу, структуре, динамике, возможностям, по причинам, которые привели их к этому состоянию».

Нельзя сказать, что негативный отбор совершенно неправомерен. Он наверняка имеет свою область эффективного применения. Так, раннее выявление каких-либо нарушений в возрасте одного или двух лет и своевременная помощь могут дать хороший результат. По крайней мере, нельзя этого исключать. Но пока в наблюдаемой реальности конструкция «аутизма» ведет, скорее, к систематической дезорганизации знаний о детских психических расстройствах. А главное – «аутизм» все больше превращается в инструмент сокрытия незнания. Психиатр говорит об «аутизме», когда не знает, что происходит с ребенком. При этом всем остальным – педагогам, исследователям и обществу в целом – предлагается верить в то, что под этим диагнозом врач подразумевает некую глубокую и значимую истину.

Изменившееся лицо аутизма

Николь Янковски живет в Америке, она – мама мальчика с диагнозом «аутизм». Николь пишет, что, когда они приходят на мероприятия для детей с «аутизмом», ее сын выглядит там как белая ворона. Когда-то такой ребенок, машущий руками и с трудом произносящий отдельные слова, был бы самым обычным «аутистом». Но теперь родители детей с таким же диагнозом и волонтеры, помогающие им на этих мероприятиях, просто не знают, как взаимодействовать с ее сыном. Они не привыкли к таким детям. У других детей «аутизм», скорее, напоминает чудачество. Николь пишет: «У моего мальчика классический аутизм. Именно он был лицом аутизма полвека назад, но сейчас именно такой аутизм исключают из описания. Нам нет места в реальном мире, где дети могут улыбаться, заводить друзей и отвечать на вопросы. И часто нам нет места даже в сообществе аутизма, где все чаще диагноз ставится более высокофункциональным детям… Теперь лицо аутизма – это мальчик со “странностями” в общеобразовательном классе». Николь обращается к сообществу: «…пожалуйста, не забудьте о нас. Об аутичных взрослых. О людях с тяжелой инвалидностью. О детях, которые не сойдут за “чудаковатых”. О тех, у кого есть тяжелые нарушения. О моем сыне. Не надо выпихивать нас на обочину».