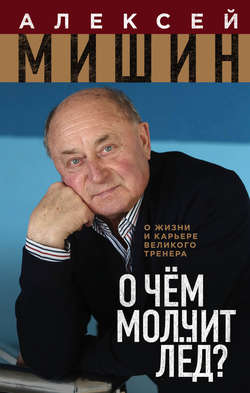

Читать книгу О чём молчит лёд? О жизни и карьере великого тренера - Алексей Мишин - Страница 3

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Часть первая

Фигурист

Начало большого пути

ОглавлениеОглядываясь на пройденный жизненный путь и воскрешая в памяти отдельные его эпизоды, хотелось бы воспользоваться названием мемуаров замечательного советского писателя Ильи Эренбурга[2] «Люди, годы, жизнь».

Какая в те годы была жизнь, иллюстрирует тот факт, что мой отец лишь чудом избежал сталинских репрессий. Причём каждый раз, когда на горизонте возникала такая опасность, реальное положение вещей едва ли могло служить причиной, чтобы обвинять его в несогласии с существующим режимом и, тем более, в предательстве Родины.

Муж моей тёти по папиной линии во время оккупации Смоленска как-то помог зашедшему в дом немцу починить радиоприёмник. Уже после войны, в начале 50-х, один из соседей, которому понравился дом дяди, вспомнил этот эпизод и донёс на него, куда следует. Делу тут же дали ход и начали копать дальше, под родственников, в результате чего вышли на моего отца… Только вдумайтесь: обвинить человека, муж сестры которого в другом городе десять лет назад допустил такую оплошность!

Для современного читателя это, возможно, прозвучит дико, но у моего отца тогда возникли серьёзные неприятности. Возвращаясь к заглавию мемуаров Эренбурга – такое было время, такие были люди, такая была жизнь…

Не успели мы перевести дух и как-то сгладить последствия этого инцидента, как возникла новая напасть. В ту пору мы жили в здании Нахимовского училища, куда отец привёз с собой целый ящик с книгами. Ящик остался спокойно стоять в коридоре, пока воспитанники училища, отломав от него доску, не начали таскать книги. Спустя какое-то время отца внезапно вызвали к начальнику училища: «Что же вы, майор Мишин, раздаёте учащимся книги, написанные врагами народа? Вот, например, у меня на столе книга за авторством бывшего маршала Блюхера, которая ходит среди юных нахимовцев». Надо сказать, что когда эта книга появилась в нашем доме, Блюхер был признанным героем страны. С тех пор многое изменилось, и нахимовцы имели неосторожность именно её вытащить из ящика. Так из-за книги маршала Блюхера, впоследствии реабилитированного и восстановленного в звании, едва не настал полный «блюхер» моему отцу.

Ещё одним штрихом к портрету эпохи может считаться тот факт, что мои родители, у которых была очень крепкая и дружная семья, официально оформили свой брак, только будучи в Ленинграде. Причиной тому, что они не решались оформить отношения, стала девичья фамилия моей матери – Делюкина. Когда во время Отечественной войны 1812 года французские войска взяли Смоленск, один из генералов армии Наполеона, по фамилии де Люк, оставил там потомство. В простонародье детей этого генерала стали называть Делюкины. Судя по всему, генерал де Люк был очень богатый человек, занимавший в армии одну из высших командных должностей. Однофамилец моей матери и мой добрый приятель Алексей Валентинович Делюкин, который долгое время был главой Петроградского района, во время поездки во Францию посетил замок семейства де Люк и рассказывал, что такое великолепное здание могло принадлежать только весьма знатному человеку. Довольно странная, доставшаяся в наследство от французского дворянина фамилия в советское время неким образом бросала тень на мою маму, и она не оформляла брак с отцом, опасаясь, что тень эта может лечь и на него.

Отец мне запомнился как очень деятельный, жизнерадостный человек, любивший жизнь во всех её проявлениях. Он обожал охоту и рыбалку. Уже в то время папа увлекался фотографией, у меня остались снимки, где всё место его охоты в Крыму было буквально усыпано зайцами. В эпоху своего пребывания в Тбилиси отец постоянно привозил домой рыбу, которую они с сослуживцами ездили ловить в Черном море.

Папа привил мне любовь к творчеству. Помню, что всё моё детство было занято игрой в конструкторы, среди которых центральное место занимали «Юный электрик», «Юный физик» и т. п.

Мама же моя была замечательной хозяйкой и рукодельницей. На всех сохранившихся детских фотографиях я неизменно запечатлён в вязаных рейтузах, вязаном свитере, вязаной шапке и вязаных рукавицах. В общем, мы с сестрой были «обвязаны» с головы до ног. Свой талант мама пронесла сквозь всю жизнь. Некая его часть, видимо, передалась и мне, потому как я тоже люблю готовить, строить, сажать, выращивать, причём, когда это становится необходимым, делаю очень даже хорошо.

Вспоминая свою жизнь, думаю, что энергию и хозяйственную смётку, способность к самой разнообразной работе я унаследовал от мамы, а склонность к научной деятельности, анализу движений фигуриста с позиции биомеханики – от отца. Отец, уже будучи в весьма преклонном возрасте, перевалив за 90 лет, продолжал писать статьи и щедро снабжал ими преподавателей кафедры фигурного катания института им. П. Ф. Лесгафта. И писал очень интересно. Многие его идеи и сейчас выглядят новаторскими.

Заслуга в том, что мой жизненный путь повернул в сторону фигурного катания, принадлежит моей любимой сестре Людмиле, которая подарила мне коньки-снегурки. Мы привязывали их верёвками к валенкам и выходили на Рузовскую улицу у Витебского вокзала. На углу Рузовской и Загородного проспекта находился дом офицеров бывшего Семёновского полка, охранявшего Царскосельскую железную дорогу. В нём была комната, где мы жили впятером – мама, папа, бабушка и я с сестрой. На этом углу с Загородного проспекта поворачивали грузовики, сама Рузовская улица тогда не чистилась и была вся утоптана и укатана снегом. Мы делали из кочерги крючки, привязывали верёвку, и когда на скользкую улицу поворачивал грузовик, цеплялись к нему по трое-четверо, выписывая так называемые «голландские шаги». Да-да, моё первое знакомство с дугами и скольжением состоялось именно на Рузовской улице. Так продолжалось до тех пор, пока однажды одному из шофёров это не надоело: он резко остановился, и мы, по инерции, выехали вперёд. Недолго думая, он схватил меня за коньки и вытряс о дорогу из меня всё желание кататься таким образом. После этого мои уличные университеты фигурного катания завершились. И я начал заниматься спортом менее экстремальным способом.

С большим стеснением по совету редактора книги признаюсь в одном факте моей детской биографии. Чувствуя в себе будущего инженера-электрика и прочитав повесть Аркадия Гайдара «Тимур и его команда», я с приятелем, жившим на этаже выше, решил усовершенствовать коммуникацию друг с другом не консервными банками, висящими на веревках, а настоящей телефонной связью.

Мои представления о телефонии заключались в том, что дуплексная связь может быть осуществлена соединением проводами двух телефонных трубок и батарейки для карманного фонаря. Батарейку мы достать смогли. Реализация проекта упёрлась в отсутствие трубок.

Поздним вечером на соседней улице в тёмной парадной решительным движением ножа была добыта первая трубка. Поход за второй окончился в милиции. Нас препроводили туда, разрезав на поясе наших шаровар резинки таким образом, что мы с понурой головой без попыток к бегству, поддерживая спадающие штаны, оказались в отделении. Это событие явилось мощным фактором, заставившим моих родителей более активно заняться моим досугом.

В те годы всё фигурное катание Ленинграда, можно сказать, концентрировалось вокруг клумбы перед Аничковым дворцом. Эта клумба, кстати, существует до сих пор. Там заливали каток и тренировались. Когда я пришёл в секцию фигурного катания, мне исполнилось 15 лет. Я был парнем очень динамичным, благо не одним катанием за грузовиками мои игры ограничивались.

Рядом с нашим домом располагались дровяные сараи. Эти сооружения служили нам в дворовых играх в качестве военных укреплений. Я и мои друзья, которые называли меня «грузином» за приобретенный в Тбилиси типичный кавказский акцент, регулярно проверяли крыши сараев на прочность. Чтобы отвлечь сына от подобных дворовых безобразий, отец решил определить меня в секцию Дворца пионеров.

Секция фигурного катания была выбрана не случайно: два обстоятельства решили мою будущую спортивную специализацию. Во-первых, мой отец сам любил в молодости кататься на коньках вместе с мамой. Они даже пробовали исполнять так называемые «голландские шаги», дуги вперёд-наружу. Во-вторых, папа купил и собственноручно прикрутил коньки 4 ГПЗ – Четвёртого государственного подшипникового завода – к обычным полуботинкам на резиновой подошве. Стопа в них держалась кое-как, однако то, что я начинал кататься на ботинках с очень короткими, практически отсутствующими голенищами, позволило настолько укрепить голеностоп, что за свою спортивную карьеру я ни разу не столкнулся с широко распространённой в фигурном катании травмой голеностопного сустава.

Сейчас я отчётливо понимаю, что именно катание в ботинках с низкими голенищами способствовало быстрому овладению рёберным катанием – чрезвычайно важным качеством фигуриста. В наши дни порой больно смотреть на начинающего фигуриста, закованного в «железобетонные» ботинки, затрудняющие освоение лёгкого, свободного скольжения…

Порой про кого-либо говорят: «В тот момент ему посчастливилось встретиться с человеком, круто изменившим его судьбу». Про себя могу сказать, что мне, наверное, на такие встречи везло на протяжении всей жизни.

По счастливому стечению обстоятельств, когда папа привел меня в секцию фигурного катания, там уже работала Нина Васильевна Леплинская – ученица и подруга легендарного Николая Александровича Панина-Коломенкина[3]. Спустя годы, во время написания диссертации, я стал изучать его книги и вспомнил, как Нина Васильевна учила делать повороты – в её методике явно была видна система Панина-Коломенкина.

Когда я пришел в спорт, обучение фигурному катанию в нашей стране только начинало формироваться. Добрые традиции дореволюционной русской системы были утрачены под натиском «революционного» представления о физической культуре и спорте. Массовые марши гимнастов, пирамиды из акробатов, стрельба и метание гранат были любимыми забавами восставшего пролетариата. Лётчики и парашютисты стали героями дня. «Буржуазные» виды спорта – теннис и фигурное катание – напротив, пришли в упадок. Однако Нина Васильевна Леплинская хорошо усвоила основы теории движений Панина-Коломенкина и грамотно обучала поворотам в фигурном катании, руководствуясь принципом встречного движения плеч относительно таза.

…Время шло, удача не покидала меня, и на меня обратила внимание Майя Петровна Беленькая – замечательный человек, партнёрша и добрый друг Игоря Борисовича Москвина, с которым она дважды выигрывала чемпионат СССР.

Учеником Н. А. Панина мог считаться и Александр Борисович Гандельсман – знаковая личность в отечественном фигурном катании, дважды победивший в паре со своей женой Ларисой на Чемпионате СССР. Будучи медицинским работником, он заведовал захоронениями умерших во время блокады на Пискаревском кладбище. Гандельсман был замечательным учёным. И снова везение – ведь именно он стал впоследствии моим научным руководителем.

Гандельсман был человеком кристальной честности. Мне рассказывали, что многие из людей, занимавшихся захоронениями в этот период, фантастически обогатились, совершая абсолютно аморальные действия. А он в это время по-прежнему жил в коммунальной квартире.

В научной деятельности он также был высокоморален. Чтобы это понять, достаточно привести небольшой пример. В те времена, чтобы защитить кандидатскую диссертацию, нельзя было обойтись без многократного упоминания в тексте имени Сталина. Только представьте: пишется серьёзная работа, и вдруг такой пассаж: «…наш великий вождь и учитель Иосиф Виссарионович говорил о проблемах внешнего дыхания, работе печени и селезенки такие слова…» Смех, да и только! Но вот самим авторам научных трудов тогда было совсем не до шуток. Александр Борисович профанацией заниматься не стал. Осознавая весь ужас тоталитарного режима, при котором прошла практически вся его жизнь, он выполнил это условие, упомянув фамилию Сталина, по делу, всего один раз, в середине списка литературы, что лишний раз делает ему честь как человеку принципиальному.

Говоря о своих великих учителях, я бы хотел отдельно рассказать об Игоре Борисовиче Москвине. Я никогда не был его самым способным учеником. Среди них числились Вова Куренбин, Игорь Бобрин и Александр Яблоков. Последнего он нещадно бил за его пристрастие к «зелёному змию», не позволившее тому стать чемпионом и рано приведшее к печальному концу. Для его времени Москвин обладал совершенно невозможным сочетанием граней таланта.

В первую очередь его отличало отсутствие слабых мест в искусстве тренера. Работа с Белоусовой и Протопоповым особенно остро проявила, активизировала в нём понимание художественной основы фигурного катания, которое тогда только зарождалось. Музыка, костюм, хореография – в то время по этим показателям Москвин был безусловным лидером в стране. Его лучшие работы могли и сейчас отвечать требованиям современной судейской системы.

При этом надо учитывать, что, работая в Ленинграде, Игорь Борисович не имел возможности на равных соперничать со столицей. В Москве уже тогда появились катки с искусственным льдом, куда мы ездили эпизодически и получали время тренировок, например, в шесть утра. Помню, как из пансионата на Песчаной улице мы выходили в 4.30 утра и шли до катка ЦСКА через заснеженное поле бывшего аэродрома сквозь пургу, как в Антарктиде…

Единственный талант, которым Москвин не обладал, – это умение ладить с руководством. У него всегда была своя жёсткая позиция, которая создавала сложности во взаимоотношениях со спортивными начальниками. После женитьбы этот недостаток с лихвой сгладила Тамара, и семья Москвиных быстро избавилась от трений, став политкорректной с важными людьми.

Сам я как тренер придаю большое значение инвентарю, уделяя значительное время его изучению и совершенствованию. Эта привычка не в последнюю очередь связана с тем, что во времена моей спортивной карьеры инвентаря отечественного производства либо вовсе не было, либо он отличался очень низким качеством. Так, например, голенища отечественных ботинок напоминали тряпки. Их приходилось неоднократно подклеивать и подшивать. А коньки 4 ГПЗ и впоследствии «Самары» годились, как мы сейчас понимаем, только для массового катания. Такого широкого выбора прекрасных лезвий, как сегодня, естественно, не было, поэтому, чтобы добиться необходимого эффекта при скольжении, они просто по-разному перетачивались, подводя кривую лезвия под «фирменную» кривую, скопированную с Gold Seal.

Кроме того, думаю, что основательный подход к выбору и подготовке инвентаря был заложен мне собственным примером Игоря Борисовича: я помню его многочисленные эксперименты с коньками. Зачастую они носили вынужденный характер, ибо в то время основным залогом соревновательного успеха было безукоризненное выполнение обязательных фигур. Главная же ученица Игоря Борисовича – Тамара Москвина обладала малым весом, поэтому ей с трудом удавалось точное и гладкое скольжение, в связи с чем ей было непросто доехать длинные фигуры. Чистота поворотов тоже не соответствовала тем стандартам, которые могли бы вывести её в мировой топ-лист фигуристок. Поэтому тренер искал самые разнообразные пути, позволяющие преодолеть эти сложности.

Сам Москвин был яхтсменом, и его класс как представителя парусного спорта был не ниже, чем фигуриста. Среди его друзей были и люди, занимавшиеся буерным спортом. Однажды он сказал: «В буерном спорте коньки делают из бронзы, потому что коэффициент трения между сталью и льдом выше, чем между бронзой и льдом. Надо попробовать изготовить бронзовые коньки». Однако он не учёл того, что коэффициенты трения стали и бронзы при малых скоростях почти не различаются. Для скоростей в буерном спорте эта разница имела существенное значение, а для фигурного катания она такого значения не имела, и эксперимент с бронзовыми коньками не увенчался успехом.

В число обязательных фигур входили различные повороты, например тройки. Между сменой рёбер должен был быть след, равный ширине конька. Судьи садились на коленки и рассматривали, ранняя была смена ребра или поздняя. Москвин решил сделать коньки более тонкими, чем обычно: не четыре, а всего два миллиметра в ширину – пусть, мол, спортсмен делает раннюю или позднюю смену, судьи всё равно этого не различат. К сожалению, идея не оправдала себя, поскольку стандартные коньки для обязательных фигур исторически приобрели ту форму, которая позволяет исполнять их наилучшим образом.

Я отношу себя к людям, которые в своей профессии постоянно учатся. Как начинающему тренеру мне повезло встретить трёх специалистов, которые значительно повлияли на моё становление. Первым таким человеком стал знаменитый тренер Карло Фасси, у которого я прожил около месяца в городе Денвер, с утра до вечера проводя время на катке. Об этой поездке я подробнее расскажу в одной из следующих глав. Вторым человеком была выдающийся тренер из ГДР – Ютта Мюллер, которая вырастила целую плеяду знаменитых фигуристов: Габриэль Зайферт, Катарину Витт, Гюнтера Цоллера, Яна Хоффмана. Третьим человеком в этом списке стала Эллен Бурка – известный североамериканский тренер наставница вице-чемпиона Олимпиады Толлера Крэнстона.

Эллен Бурку мне посчастливилось повстречать в Москве, когда наша федерация пригласила её провести семинар. Много лет спустя после этого знакомства в нашем коллективе начала работать тренер из провинциального города, в котором она развивала фигурное катание практически с нуля. Как-то, сравнивая свои прежние знания с тем, что она узнала о современных методиках обучения фигурному катанию, она призналась: «Мы были во мраке». Так вот, наше фигурное катание тех лет, когда я только начинал свой тренерский путь, по большому счёту, тоже находилось во мраке.

На семинаре я подошёл к Крэнстону и спросил: «На какой части конька надо исполнять пируэты?» Он ответил: «Пируэты надо уметь выполнять на передней, средней и задней частях конька». У нас же фактически догмой считалось, что пируэт исполняется исключительно на передней части лезвия. Крэнстон, наверное, подумал, что я совсем «ку-ку». А я почувствовал себя примерно так же, как когда-то в Гренобле на предолимпийской неделе, когда впервые попробовал бифштекс с кровью и решил, что повар напортачил, не дожарив его. Справедливости ради стоит сказать, что если при нынешней системе судейства лучшим спортсменам, таким как Каролина Костнер или Патрик Чан, за компоненты могут поставить оценки больше 9 баллов, то Крэнстон, спустись он с небес на землю и соревнуйся сейчас, получал бы одни десятки.

* * *

Однако вернёмся во Дворец пионеров. Я пришёл в фигурное катание в 1956 году, уже будучи пятнадцатилетним подростком. Даже по тем временам это считалось очень поздно – большинство ребят были значительно младше меня, а уж по нынешним меркам развития детского спорта и говорить нечего. Азы фигурного катания давались мне легко, и я довольно быстро нагнал остальных. Но отсутствие базовой подготовки, которая наиболее прочно закладывается в раннем детстве, не могло не сказаться. Я вошёл в число сильнейших одиночников страны, но стать призёром первенства Союза мне не удалось.

Коль скоро речь зашла о моих спортивных достижениях в качестве одиночника, хочется вспомнить один турнир. Проводился он в Риге и назывался «Янтарные коньки». Рига для всех нас тогда была почти что заграницей – ощущение после каждой поездки было такое, словно мы побывали в Париже или Лондоне. Неудивительно, что мы с таким удовольствием туда ездили. Я трижды выигрывал эти соревнования, а достигший таких показателей фигурист объявлялся почётным победителем турнира и получал приз на вечное хранение. Забегая вперёд, скажу, что в паре с Тамарой Москвиной я ещё дважды побеждал на «Янтарных коньках». Призы в виде плакеток с янтарными коньками и сейчас хранятся у меня где-то в гараже. Правда, они уже успели несколько потерять товарный вид – время не щадит ни людей, ни трофеи, ни титулы…

2

Илья Эренбург (1891–1967) – писатель, поэт, публицист, журналист, переводчик, общественный деятель, фотограф.

3

Николай Александрович Панин-Коломенкин (1871–1956) – первый российский олимпийский чемпион (1908) по фигурному катанию на коньках.