Читать книгу Catorce conferencias en la Universidad Sverdlov de Leningrado (1921) - Alexandra Kollontay - Страница 5

ОглавлениеEstudio Preliminar

Graciela Tejero Coni1

Palabras introductorias

Mediante la práctica social las mujeres accedieron al conocimiento de la opresión que sufren. Esa práctica incluyó su actividad en la producción y reproducción biológica y social: la vida familiar, la lucha de clases, la participación —o en muchos casos la exclusión— en la vida política y científica. Esta práctica repetida por miles de años, bajo las condiciones de la sociedad capitalista, permitió alcanzar el conocimiento de la relación contradictoria entre varones y mujeres. Gracias a ese proceso se tiene hoy la ventaja epistémica de la teoría de género para analizar las relaciones de poder entre los sexos y comprender su carácter funcional con la formación económico-social de cada momento histórico.

El género es una herramienta analítica2 formulada a fines de los años setenta del siglo pasado. Este recurso teórico permite conocer el difícil entramado de relaciones sociales en las que la vida de las mujeres queda implicada con el trabajo social y el trabajo doméstico, el cuidado de los hijos y la familia, la reproducción biológica y la sexualidad.

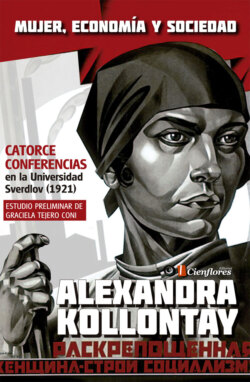

Para 1920, la Revolución Rusa había conseguido poner las bases para la igualdad real entre varones y mujeres, liberalizando las relaciones familiares y las relaciones sexuales. Se desarrollaron campañas de información para dar a conocer el reconocimiento de esos derechos y, particularmente, Alexandra Kollontay se empeñó en la formación de cuadros para el trabajo político e ideológico entre las mujeres. En esta línea, no sin debates, estuvieron inscriptas las catorce conferencias/lecciones que dictó entre abril y junio de 1921 en la Universidad de Sverdlov 3 en Leningrado, para jóvenes estudiantes.

Reeditar esta fuente tiene un gran valor historiográfico pero fundamentalmente un incalculable valor político para la pendiente “liberación social de las mujeres”, especialmente en la coyuntura actual en la que se enseñorea la restauración capitalista en todos los países que otrora habían emprendido el camino socialista. El triunfo relativo del capitalismo y su ideología esconde las verdaderas causas de la opresión de las mujeres y agudiza los antagonismos que están en la base social entre el campo y la ciudad, entre el trabajo manual y el intelectual, y entre las mujeres y los varones.

Por lo tanto, debatir sobre la realidad cotidiana de femicidios, violencia de género, muertes por abortos clandestinos, discriminación y acoso sexual en el trabajo, inferioridad salarial, sobre capacitación y acceso desigual a los recursos económicos, y otras tantas expresiones de la “doble opresión” ejercida sobre las mujeres, hace vigente los debates teóricos y las acciones prácticas de las revolucionarias rusas y de quien fue una de sus principales dirigentes.

Las opiniones de Kollontay deben situarse en una perspectiva histórica. En primer lugar sus críticas contra la NEP (Nueva Política Económica) y el creciente burocratismo en la Unión Soviética, sin abandonar jamás las filas del Partido Comunista; y en segundo lugar las referidas a la opresión de las mujeres, pues si bien hoy la antropología y la historia han sintetizado conocimientos que en muchos casos superan los desarrollados en sus lecciones, lo central de la exposición mantiene su valor.4 Desde allí es que, Kollontay ha ejercido gran influencia, no solo sobre las mujeres rusas, ni sobre las comunistas en el mundo, sino sobre todo el movimiento internacional de mujeres, por cuanto las controversias fueron parte de la lucha política e ideológica entre revolución y contrarrevolución que afecta a todas. Alexandra advierte que:

“Las generaciones de futuros científicos de la historia estudiarán por eso nuestra época actual con un gran interés, ya que vivimos en un tiempo en el que hemos roto consecuentemente con lo heredado de antiguo. Construimos un nuevo ordenamiento social y económico y surgen relaciones nuevas entre los seres humanos; y además todo esto se desarrolla con una rapidez enorme” (Kollontay, A: 1921, Catorce Conferencias, Lección 13, pág. 231)

En medio de las devastadoras consecuencias de la guerra imperialista desatada en 1914, los obreros y campesinos pobres, dirigidos por su partido comunista, impusieron el nuevo Estado Soviético e iniciaron la gran experiencia del camino socialista, a pesar de sufrir una guerra civil (1917-1919), y enfrentando la resistencia de las clases dominantes que tenían el apoyo de catorce potencias extranjeras. En ese contexto, la incorporación de millones de mujeres a la producción creó las bases para su emancipación social: el acceso a la educación mixta, legislación del divorcio y el derecho al aborto; igual salario por igual trabajo que los varones, protección a las mujeres embarazadas con beneficios sociales, y la creación de una sección encargada de proteger a las madres y a los niños, instalando el Palacio de la Maternidad.

Pero los logros en la URSS no deben crear confusión. La dictadura del proletariado, como decía Lenin, es una etapa de transición revolucionaria al comunismo, una etapa en la que siguen existiendo las clases sociales, contradicciones y lucha entre ellas. La experiencia histórica analizada por el maoísmo, plantea que en estas circunstancias la lucha de líneas en el Partido se vuelve la forma predominante de la lucha de clases en la sociedad, expresada también en la lucha por la plena libertad de las mujeres5. La dictadura del proletariado fue derrocada y el primer Estado socialista degeneró progresivamente —desde el golpe de estado de junio de 1957 encabezado por Jruschov— en “socialimperialista”: socialista de palabra e imperialista en los hechos.

La revolución no progresa de manera lineal sino que sigue un desarrollo desigual, y es un hecho de la dialéctica histórica que se seguirá luchando pese a la derrota temporal de la revolución; también en esta lógica lo harán las mujeres, por lo que la tragedia de la restauración capitalista significó un gran retroceso para ellas.

La principal lucha, entre otras, fue entre la línea reaccionaria burguesa que planteaba que el lugar de la mujer era el “hogar”, y la línea revolucionaria proletaria que buscaba la socialización de las tareas domésticas para dar tratamiento a la contradicción entre el trabajo “privado” para la familia y la incorporación masiva al trabajo social. Podemos concluir que las tres grandes revoluciones socialistas —en la URSS, China y Cuba— truncas por el triunfo restaurador capitalista, en lo específico fueron derrotadas en el intento de socialización del trabajo doméstico.6

Alexandra Kollontay enfrentaba a las tendencias autoritarias, administrativistas y burocráticas, pero propiciando cambios radicales con criterios “vanguardistas” que no permitían el protagonismo del conjunto de las mujeres. La línea de masas estuvo en el centro de la lucha de líneas y el reconocimiento de la existencia de la “doble opresión” como relación entre clase y género, analizada en la actualidad desde la Teoría de Género.

La pérdida y retroceso en las conquistas de las mujeres en los países que hicieron su revolución, preanunciaron el proceso restaurador capitalista, y se constituyeron en su demoledor antecedente. Ese fenómeno de retroceso para la libertad de las mujeres fue una de las trabas para la revolucionarización de las relaciones económicas y sociales.

Datos biográficos

Alexandra Mikhailovna Domontovich (Kollontay), nació el 31 de marzo de 1872, en una familia latifundista de la nobleza rusa inclinada a la “ilustración europeísta”. Hija del general Mikhail Alekseevich Domontovich, inspector de estudios en la Academia de Caballería en Petersburgo que participó en la guerra ruso-turca de 1877/78, y consejero de la administración rusa en Bulgaria después de la guerra. Su madre, Alexandra Androvna Masalina-Mravinskaia, era hija de un campesino finlandés que había hecho fortuna con la venta de madera, y se había casado en segundas nupcias con el general.

Alexandra compartía con su padre el interés por la historia y la política:

“Mi niñez discurrió en la atmósfera de la guerra ruso-turca, la guerra que liberó al pueblo búlgaro de la opresión turca. Desde mi más tierna infancia me acostumbré a escuchar acaloradas discusiones políticas (…) Me familiaricé con los términos relativos a la política internacional: tratados, congresos de paz, guerra por la liberación, victoria o concesiones diplomáticas.”7

De su madre recibió la disciplina:

“Mi madre era celosa del orden y la limpieza (…) a nosotras, las chicas, nos obligaba a cuidar de nuestros vestidos y ropa. ‘Qué no se os ocurra sujetaros las faldas con imperdibles. Coseos los botones. Poned las cosas en su sitio’”8.

Kollontay quería ser escritora y sus padres estuvieron de acuerdo en que recibiera clases de literatura en su casa. Logró estudiar en la universidad, pese a la oposición de su madre que sostenía que “las mujeres no tienen ninguna necesidad verdadera de una educación superior, y las jóvenes encuentran demasiadas ideas radicales y peligrosas en la universidad, y sólo deben preparase para el matrimonio”. Mayor oposición aún encontró de sus padres, a su relación con el joven Vladimir Ludvigovich Kollontay, estudiante de Ingeniería, y su primo tercero. El muchacho era pobre y su madre era quien más lo resistía, pero Alexandra aseguraba que ella trabajaría para él si era preciso. Recuerda los reproches de su madre: “Me figuro cómo vas a trabajar tú! Tú, que ni a mí ni a las criadas nos ayudas en los quehaceres caseros, que incluso tu cama la haces mal. Tú, que, como tu padre, andas por casa y estás pensando en las musarañas.”9 La enviaron a estudiar a Suiza alejándola de esa relación con la esperanza de que se olvidara de Vladimir. Sin embargo, Alexandra y el estudiante se casaron y tuvieron un hijo, Mikhail.

A tan solo tres años de convivencia el matrimonio se separó. Ella recuerda: “ el día de mi boda resultó estúpido y aburrido”10; dejó a Mikhail al cuidado de sus padres, estudió Economía con el profesor suizo Heinrich Herkner y viajó a Inglaterra.

Para 1889, Kollontay se había afiliado al Partido Social Demócrata, en la fracción menchevique o minoría, liderada por León Trotsky, siendo los bolcheviques la mayoría y su dirigente un tal Vladimir Ilich Uliánov, Lenin.

Había estudiado Historia del Trabajo en la Universidad de Zurich, Suiza y comenzó a escribir artículos desde el periódico Voz Socialdemócrata, y a interesarse por la educación y organización de las mujeres obreras, pese a la oposición menchevique sobre la organización independiente de las trabajadoras.

En 1899 regresó a Rusia y allí en 1905 participó en las calles del trágico Domingo Sangriento.11 Hay quienes dicen12 que por entonces se hizo amante de Elena Stasova, activista en el movimiento marxista en San Petersburgo, con quien colaboró como correo clandestino13 y quien la introdujo en las filas del partido bolchevique. Más tarde la publicación del artículo “Finlandia y el socialismo”, en el cual llamaba a la insurrección contra el régimen zarista, la obligó al exilio. En Europa entró en contacto con los partidos socialdemócratas de Alemania, Francia y Gran Bretaña. Hablaba con fluidez alemán, francés, inglés, español, italiano y sueco.

Ante la imposibilidad de participar en la Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas14 en la que se lanzó la consigna de “guerra a la guerra” entre las distintas delegaciones, Alexandra le envió a Lenin una carta. A vuelta de correo, Lenin le respondió:

“Mi estimada camarada. Según parece, usted no concuerda del todo con la consigna de la guerra civil y le asigna, por así decir, un lugar subordinado, y quizás aún condicional, ante la consigna de la paz. Y usted subraya que ‘debemos adelantar una consigna que nos una a todos’. Le diré francamente que lo que yo más temo en el momento presente es una unidad indiscriminada que, estoy convencido, es la más peligrosa y dañina para el proletariado”.15

En el exilio, al inicio de la Primera Guerra Mundial (1914), se unió definitiva y activamente a los bolcheviques y viajó por Europa haciendo Campaña “contra la contienda imperialista”. Nadiezhda Krupskaya, esposa de Lenin, recuerda: “Kollontay había dejado de ser menchevique en esa época”.16

Luego Alexandra participó en la Conferencia de Zimmerwald17, ya como integrante de la delegación bolchevique encabezada por Lenin, quien, entre otras cosas, sostuvo la transformación de la guerra en guerra revolucionaria presentando el trascendental folleto El socialismo y la guerra.

Kollontay partió en septiembre de 1915 para América y Lenin le escribió “recomendándole hacer todo lo posible a fin de consolidar los elementos internacionales de la izquierda americana”18. Desde entonces mantuvo con ella asidua correspondencia.

En febrero de 1917 estalló la revolución en Rusia, Alexandra pudo regresar el 18 de marzo luego de 8 años de exilio político y fue electa para el Comité Ejecutivo del Soviet de Petrogrado, donde se organizó el Gobierno provisional, luego de la abdicación del zar, encabezado por el príncipe Alejo Teodoro Lvov, Pablo Nicolás Miliukóv y Alexandr Feodorovich Kerenski.

El 25 de marzo, José Zhugashvili, quien había adoptado el nombre de Stalin (“acero”) llegó a Moscú y sostuvo que había que consolidar las conquistas democrático-burguesas, proponiendo el apoyo del partido bolchevique al Gobierno provisional de Kerenski, convertido en presidente. Una minoría de obreros metalúrgicos, apoyados por Alexandra, resistió esta propuesta de Stalin, consecuente con la determinación de los bolcheviques que sostenían que los soviets son organismos para el ejercicio del poder y que “es necesario superar la revolución burguesa con la revolución proletaria”.

Lenin regresó a Rusia en abril y en diez tesis expresó su opinión sobre lo que debía hacerse, recibiendo la crítica de la corriente menchevique acusado de levantar la bandera de la guerra civil en medio de la revolución democrática. Nadiezhda Krupskaya expresaría luego “¡Cuánto nos habíamos dividido! Recuerdo aún el fervoroso discurso de Kollontay en defensa de las tesis de Lenin”.19

En el mes de julio fue nuevamente encarcelada junto a centenares de bolcheviques por Kerenski, luego de la movilización de miles de obreros y soldados tras la consigna de “todo el poder a los soviets”. Estando Alexandra aún prisionera, Lenin encabezó el 7 de noviembre (25 de octubre) el inicio de la Revolución. Se depuso al Gobierno burgués, siendo reemplazado por Lenin, León Borissovich (Rosenfeld, su verdadero nombre) Kaménev y Trotsky.

El mismo día 7 Alexandra fue liberada y nombrada Comisaria del Pueblo para la Asistencia Pública, cargo de rango ministerial. En esa oportunidad escribió: “¡Los soviets toman el poder!; ¡Los soviets hacen un llamamiento a los pueblos del mundo para poner fin a la guerra!”.20 Se nombraron comisarios temporales para los diferentes ministerios: Negocios Extranjeros, Uristki y Trostky; para el del Interior y Justicia, Rykov; para el de Trabajo, Chliapnikov; Hacienda, Menijinski, y para Asistencia Pública, Alexandra Kollontay, convirtiéndose así en la primera y única mujer miembro del gabinete.

Como Comisaria en Asistencia Pública, Kollontay consiguió que gran parte de las reivindicaciones exigidas por las mujeres se transformaran en legislación aprobada por el nuevo gobierno revolucionario. Kollontay fue una de las organizadoras del Primer Congreso de las Trabajadoras y Campesinas de toda Rusia entre el 16 y el 21 de noviembre de 1918. De este congreso nació el Zhenotdel, Departamento de la Mujer, organismo partidario que específicamente promovía la participación de las mujeres en la vida política. Ella nos cuenta que en este Primer Congreso le correspondió

“(…) redactar un informe y una resolución sobre los métodos de trabajo entre las mujeres y la organización de un aparato adecuado dentro del partido, es decir, la organización de las Secciones Femeninas. Esta resolución fue aprobada por nuestro Congreso y sirvió de base, durante diez años, para la actividad y el trabajo de las Secciones Femeninas en el partido; además, fue aprobada en la II Conferencia Internacional de Mujeres Comunistas, celebrada en 1921, como línea maestra de la labor de todos los partidos que constituían la Internacional Comunista. (…) Recuerdo la resistencia que opusieron Rikov, Zinoviev y otros (…)”21

El Zhenotdel tenía su órgano de difusión, la revista llamada Kommunistka (Mujer Comunista) y Kollontay integraba su consejo editorial. Los primeros años de la revolución fueron muy convulsionados, guerra civil y arduos debates, pero también muy fructíferos en organización y desarrollos teóricos, particularmente respecto de la relación entre la liberación de las mujeres y la revolución social, contexto en el que Alexandra Kollontay dictó en 1921 las catorce lecciones que hoy se reeditan.

Su protagonismo en la “Oposición Obrera” (1921)22, junto a su insistencia con respecto a la liberación de las mujeres, han de ser comprendidas como expresión profunda de su afán de emancipación que, como veremos —en debates con Lenin—, no siempre tenía en consideración las circunstancias políticas concretas, sin que se entienda por ello resignar la estrategia por movimientos tácticos o adherir a acciones fraccionistas.

No tenemos registro historiográfico sobre la retirada de Kollontay de la tendencia de “Oposición Obrera”. Todo hace suponer que en acuerdo con Lenin, fue enviada a su primer puesto en el extranjero en el otoño de 1922, como consejera de la delegación de la misión comercial que se establecería en Oslo; que en 1923 en una entrevista personal con Stalin, fue designada embajadora soviética en Noruega, siendo así la primera mujer en el mundo en desempeñar un cargo de embajador. Función que asumió el 1 de febrero de 1924 cuando el gobierno noruego reconoció a la Unión Soviética.

Luego de la muerte de Lenin, Alexandra abandonó su empeñosa crítica a las tendencias burocratistas.

Desde entonces cesaron sus artículos antiburocráticos y es sabido que su primera autobiografía, escrita a sus 48 años, sufrió autocensura para su edición en 1926, pues habiendo sido parte de la “Oposición Obrera”, ese hecho no es mencionado en el texto, ni tampoco sus ideas más radicales sobre sexualidad. No obstante, no dejó nunca de ser una referencia para el movimiento internacional de mujeres comunistas.

En 1927, escribió su obra Un gran amor, inspirada en la historia amorosa de Lenin e Inessa Armand, que fue silenciada, y no volverá a escribir por más de 20 años hasta su nueva autobiografía: Memorias.23

Durante su etapa en el extranjero, Alexandra Kollontay obtuvo en su actividad diplomática grandes éxitos. Cuando en 1926 las relaciones soviético-noruegas se estabilizaron, fue enviada a México24 como embajadora, pero su función fue efímera regresando al año siguiente a Oslo. Es nuestra obligación criticar por extemporáneas las versiones que suponen su estadía en México para organizar, por órdenes de Stalin, el asesinato de Trotsky, quien se había exiliado en este país25.

De regreso en Noruega, la embajada se convirtió en un centro cultural: escritores, actores, músicos, intelectuales y políticos se daban cita allí. Tuvo un prestigio similar su embajada en Suecia, donde se mantuvo en funciones desde 1930 a 1945.

Es muy probable que Alexandra salvara su vida por su ingreso al servicio diplomático mucho antes de la agudización de la lucha de líneas dentro del partido, también por el respeto a su prestigio revolucionario y su actitud leninista de defensa del partido como necesidad estratégica. Todas las críticas formuladas dentro del partido fueron sospechadas de ataques contrarrevolucionarios del enemigo de clase, algo que jamás había sucedido en tiempos de Lenin, a pesar de la vehemencia en las polémicas ejercidas siempre desde el principio del “centralismo con democracia”.

Como miembro de la misión soviética en la Liga de las Naciones, elaboró cuestiones relativas al estado legal de las mujeres. Durante la guerra fino-soviética, logró impedir la ruptura de las relaciones sueco-rusas. Contribuyó principalmente a aquellas iniciativas que permitieron que Finlandia se retirara de la guerra y preservara su independencia. El pueblo y el gobierno de Finlandia siempre tuvieron gratitud hacia Alexandra Kollontay, por sus consejos a Lenin respecto a ese país en 1917-18 y luego, por persuadirlo de la necesidad de reconocer su independencia26, hasta su colaboración para la firma del armisticio y la paz entre Finlandia y la URSS.

El 9 de marzo de 1952, a los 79 años, murió en Moscú. A. M. Itkina describe una visita que le hizo en 1946: “Los ojos, en los que se ocultaba la tristeza, se mostraban amistosos y concentrados. Sentí que Alexandra no estaba bien: en éstas épocas de represiones basadas en acusaciones injustificadas, había presenciado la caída de amigos íntimos y camaradas”. 27

Escribió, entre otros libros: “Sociedad y maternidad”, “Los fundamentos sociales de la cuestión femenina”, “La mujer moderna”, “La nueva moral y la clase obrera”, “La prostitución y los medios de luchar contra ella”, la novela “La bolchevique enamorada” y una serie de cuentos bajo el título de uno de ellos “El amor de las abejas proletarias”.

Contexto histórico de la fuente

Democracia proletaria y la NEP

En mayo de 1918 se realizó el Primer Congreso de los Consejos Económicos Nacionales, allí se decidió nacionalizar todas las ramas claves de la industria y en noviembre se hizo otro tanto con el comercio. Los capitalistas resistían las medidas tomadas por el nuevo poder y la guerra civil se extendió por toda Rusia hasta fines de 1919.

En tales condiciones se implantó el “Comunismo de guerra”. Los campesinos debían entregar todo el excedente de su producción. Entre 1917 y 1920 el número de obreros descendió a menos de la mitad. En 1921, Lenin enfatizaba que el proletariado prácticamente había desaparecido, pues la gran industria estaba destruida y los establecimientos fabriles y talleres se encontraban paralizados.28 Durante 1919-20, la flota inglesa en el Golfo de Finlandia bloqueó el puerto de Leningrado, afectando el comercio exterior. Más tarde, pese a la victoria bolchevique sobre la contrarrevolución, el rigor de las medidas económicas se mantuvo y hasta se acentuó a fines de 1920, en medio de intensos debates y lucha de líneas dentro del partido bolchevique de cómo salir de la ruina económica y construir un camino socialista.

Tras cuatro años de guerra imperialista y tres de guerra civil, la economía rusa estaba en ruinas y el pueblo con hambre.

“En Junio de 1921 existían solo en el distrito Ufa cerca de 100.000 (niños) hambrientos (…) En diciembre, la cifra llegaba a 500.000, y el aumento diario a 150 (…) La miseria es tan grande que más de una vez se exponen niños lactantes. Muchas madres los dejan en las cunetas de las carreteras o, mendigando, en cobertizos fríos, donde más tarde se les encuentra helados, o los matan sin más para poner fin a sus lamentos. Solo en Moscú debieron vivir 40.000 niños sin techo.”29

Bajo estas circunstancias, las masas obreras y campesinas se oponían a que continuara la “economía de guerra” y sobre ese descontento trabajaba el enemigo de clase. En ese contexto, el X Congreso del PC(b)R aprobó una Nueva Política Económica, conocida como NEP, produciendo un viraje trascendental.

Se modificó la requisa de los excedentes de granos por un impuesto en especie. Se impulsó el intercambio de productos industriales por agropecuarios para restablecer la industria como fundamento de la organización socialista. Pero esta línea fracasó y degeneró en una forma de compraventa con reglas de mercado. En ese recorrido, el Poder soviético autorizó la libertad de comercio a los pequeños productores, es decir, a la gran masa campesina. De modo que el comercio pasó a ser la base económica de la alianza obrero-campesina. A los campesinos les quedaba un importante excedente para comercializar libremente y el propio Lenin dijo: “(…) sobre la base de ese comercio libre no puede dejar de crecer el capitalismo”30.

Este retroceso al capitalismo era necesario y se argumentó que serviría para crear las condiciones para futuras ofensivas en la construcción socialista. Se restableció el comercio libre como una necesidad política, para mantener la alianza obrero-campesina, base de la dictadura del proletariado. Se concibió la NEP como una táctica estrechamente ligada a la coyuntura histórica.31

Las tareas decididas exigían atender a la complejidad de las relaciones dialécticas entre el Partido, los soviets, los sindicatos y las grandes masas campesinas. En este contexto se conformó la “Oposición Obrera”, tendencia de diversos núcleos internos del partido, que contraponía erróneamente al Partido con los sindicatos.

Como las empresas estatales se habían reorganizado en base a la rentabilidad económica, como parte de la NEP, se producían allí muchos conflictos. Los intereses de los departamentos económicos del Estado generaban contradicciones, respecto de las condiciones laborales, entre los directores de fábrica y la masa trabajadora. Lenin planteaba que la obligación de los sindicatos, dirigidos por el PC, era defender los intereses obreros “corrigiendo constantemente los errores y los excesos de los organismos económicos, pues son solo una manifestación de la deformación burocrática del aparato del estado”.32

Mientras existieran las clases era inevitable la lucha de clases. Lenin consideraba que:

“(…) en un Estado proletario de tipo transitorio como el nuestro el objetivo final de cualquier actividad de la clase obrera puede contribuir solo al fortalecimiento del Estado proletario (…) mediante la lucha contra sus deformaciones burocráticas, sus defectos y errores, así como contra los apetitos de clase de los capitalistas que se esfuerzan por librarse del control de ese Estado(…) No se debe exigir en modo alguno que los miembros de los sindicatos profesen determinado credo político; en este sentido, lo mismo que con respecto a la religión, los sindicatos no deben ser una organización de partido(…) los sindicatos son escuela de comunismo, deben enseñar, en particular, a la masa (…) a administrar la industria socialista (y luego de modo gradual la agricultura)”.33

La contradicción entre planificación y mercado libre expresaba una contradicción de clase. Entre el proletariado y su Estado que impulsaban la industrialización socialista, por un lado, y, por otro, los kulaks (campesinos ricos) y los nepman, es decir, la nueva burguesía.

En los primeros años de la NEP, el mayor peligro provino de las desviaciones de “izquierda” con el riesgo de fracturar la alianza obrero-campesina y, con ello, quebrar la base social sobre la que se sustentaba la dictadura del proletariado.

En el X Congreso fueron derrotadas las posturas de la “Oposición Obrera” y su línea anarcosindicalista, pero también la tendencia encabezada por Trotsky y Bujarín que confundían el rol dirigente del Partido Comunista como forma superior de organización del proletariado, —ejercido con democracia y línea de masas— con acciones administrativas, burocráticas y coercitivas. El Congreso aprobó la orientación propuesta por Lenin según la cual la NEP era la táctica más apropiada en las condiciones concretas existentes.

Sucesos del año 1921 y sus consecuencias

En 1921, durante el X Congreso del PC(b)R, Alexandra Kollontay expuso la plataforma de la “Oposición Obrera”, que encabezaba el líder del Sindicato de Obreros Metalúrgicos, Alexander Shylapnikov y los dirigentes de los mineros y textiles. Su principal propuesta fue que la dirección de la economía debía entregarse a un Congreso de productores de toda Rusia y establecer la dirección de las empresas y fábricas por los sindicatos y elegir a los principales administradores por los trabajadores. Ella sostuvo que la “Oposición Obrera” expresaba al proletariado industrial ruso, y desde esa convicción expuso sus críticas al aparato del partido:

“Cuanto más ascendemos por la escalera de los “puestos” del soviet y del partido, menos simpatizantes de la “Oposición” encontramos. Cuanto más profundamente penetra uno en las masas, mayor es la respuesta que encuentra con respecto al programa de la Oposición Obrera” ( ) En consecuencia, la Oposición Obrera es el segmento progresista del proletariado que no ha roto el vínculo vital con las masas obreras organizadas en los sindicatos y que no ha cubierto las instituciones del soviet.”34

Por las concesiones que la Nueva Política Económica —NEP— estaba haciendo a campesinos y comerciantes, la “Oposición Obrera” temía la eliminación de la democracia y la abolición de la organización socialista de la propiedad:

“La dirección de un solo hombre es semejante a la concepción individualista del mundo de la clase burguesa. La administración unipersonal — es decir, de alguien aislado de lo colectivo—, la voluntad “libre” y aislada del individuo que aparece en todos los sectores, comenzando por el reconocimiento de un Estado autocrático hasta el gobierno absoluto del administrador de una fábrica, es la más alta sabiduría del pensamiento burgués. La burguesía no cree en el poder de lo colectivo. Solo ama “convertir a la masa en un rebaño obediente”(…) y dispersar este rebaño de acuerdo con su (…) voluntad que se vanagloria de sí misma, conduciéndolo adonde al líder se le antoja que es necesario.”35

Alexandra Kollontay, si bien reconocía las difíciles circunstancias históricas y al atraso económico de Rusia en la época de la revolución, afirmó que los cuerpos colectivos de la clase obrera debían dirigir el “trabajo social productivo”:

“La producción es su organización. Esta es la esencia del comunismo. Mantener a los obreros fuera de la organización de la producción, privarlos (…) de la oportunidad de que desarrollen sus capacidades creativas en la producción, en la organización de nuevas formas económicas y, en cambio, confiar en la “pericia” de los técnicos (…) significa abandonar la senda del pensamiento científico marxista. Pero esto es, exactamente, lo que están haciendo los jefes de nuestro partido. A la vista del estado totalmente desastroso de nuestra economía (…) los jefes de nuestro partido, presas de una falta de fe en las capacidades creativas del trabajo colectivo, buscan la salvación del caos económico en los descendientes del pasado capitalista-burgués, en los hombres de negocios y en los técnicos”.36

Además:

“(...) la desigualdad creciente entre un grupo privilegiado de la población de Rusia soviética y los obreros no cualificados, el motor de la dictadura del proletariado, se agudiza y acrecienta el descontento cada vez mayor. (…) La revolución puede ser llevada a cabo por la vanguardia de la clase pero el fundamento económico del gobierno de la nueva sociedad solo puede ser creado por toda la clase en el trabajo práctico y cotidiano de su más importante organismo colectivo de clase”.

Es importante conocer la esencia del debate para definir el perfil de Alexandra Kollontay. En el Congreso, Lenin refutó todos y cada uno de sus postulados, pero en ningún momento se refirió a ella personalmente sino a sus ideas y las de su grupo. En primer lugar, el informe de Lenin se refirió a la “desviación de izquierda”:

“1. En estos últimos meses37 se manifestó definidamente en nuestro partido una desviación sindicalista y anarquista, que exige las medidas más enérgicas de lucha ideológica y también la depuración y saneamiento del partido. 2. La mencionada desviación se debe en parte al ingreso en el partido de ex mencheviques, así como de obreros y campesinos que aún no ha asimilado por completo la concepción comunista del mundo; pero esta desviación se debe en primer lugar a la influencia ejercida sobre el proletariado y sobre el PC(b)R por el elemento pequeñoburgués (…) 3. La expresión teóricamente más completa y definida de esta desviación (variante: una de las más completas, etc., expresiones de esta desviación) son las tesis y otras producciones literarias del grupo denominado “Oposición Obrera”. Es bastante significativa, (su tesis): “La organización de la dirección de la economía nacional corresponde a un Congreso de toda Rusia de Productores, organizados en sindicatos industriales, que elegirán un órgano central para dirigir toda la economía nacional de la República”. Las ideas en que se basan esta y otras declaraciones similares son radicalmente erróneas en teoría (…) Primero, el concepto “productor” engloba al proletariado, al semiproletario y al pequeño productor de mercancías, apartándose así radicalmente del concepto fundamental de la lucha de clases y de la exigencia fundamental de establecer una precisa distinción entre las clases. Segundo, orientarse hacia las masas apartidistas o coquetear con ellas, como está implícito en la tesis antes citada, es un apartamiento igualmente radical del marxismo (…) el partido comunista, es capaz de unir, educar y organizar a una vanguardia del proletariado y de todas las masas trabajadoras (…) de guiar al conjunto de las actividades unidas de todo el proletariado, es decir, de dirigirlo políticamente y, por intermedio de él, a todas las masas trabajadoras. Sin esto la dictadura del proletariado es imposible. La comprensión errónea del papel del partido comunista en sus relaciones con el proletariado apartidista, y en la relación del primero y el segundo factor con toda la masa de trabajadores, es un radical apartamiento teórico del comunismo y una desviación hacia el sindicalismo y el anarquismo (…) la experiencia de todas las revoluciones de los siglos XVIII y XIX y del siglo XX muestra con la mayor claridad y evidencia que el único resultado posible de estas fluctuaciones —si se debilita en lo más mínimo la unidad, la fuerza y la influencia de la vanguardia revolucionaria del proletariado— es la restauración (resurgimiento) del poder y la propiedad de los capitalistas y terratenientes.”

Kollontay, también discutió con Trotsky al proclamar: “No podemos decretar el comunismo. Solo puede ser creado mediante una búsqueda activa, mediante reveses provisorios pero, en todo caso, mediante la fuerza creativa de la misma clase obrera”. 38

De hecho, todo hace suponer que su postulado teórico era imposible de satisfacer en 1921 bajo las condiciones objetivas de la Rusia de posguerra, pero debemos hoy valorar el carácter anticipatorio de su discurso:

“La esencia de la burocracia, su nocividad, no reside en el papeleo (…) sino en el hecho de que todas las cuestiones son decididas sin intercambios de opinión, sin la participación activa y directa de las personas interesadas, de un modo formal, “desde arriba”, por un individuo o, en el mejor de los casos, por un núcleo extremadamente restringido en el que, con frecuencia, las personas interesadas no están representadas en lo más mínimo. (…) El temor a la crítica y a la libertad de pensamiento, que a veces hace tambalear al sistema de la burocracia, adopta características burlescas con nosotros. ¿Qué iniciativa ha existido alguna vez sin libertad de opinión y de pensamiento? Tememos a la iniciativa de las masas. Tememos otorgar toda su importancia a la actividad creativa de la clase, tememos cualquier crítica, hemos dejado de confiar en las masas; ésta es la fuente de nuestra burocracia”.39

En segundo lugar, Lenin le refutará, demandando la unidad del partido:

“1. El Congreso40 llama la atención de todos los miembros del partido hacia el hecho de que la unidad y cohesión de sus filas, la garantía de una total confianza mutua entre los miembros del partido y el verdadero trabajo colectivo, que realmente encarna la unanimidad de voluntad de la vanguardia del proletariado, son especialmente necesarias en este momento, en que una serie de circunstancias aumenta las vacilaciones entre la población pequeñoburguesa del país. 2. (…) Estos síntomas de fraccionismo fueron puestos de manifiesto, por ejemplo, en una conferencia del partido en Moscú (noviembre de 1920) y en una conferencia del partido en Járkov41. 3. (…) la propaganda debe explicar con toda claridad, por un lado, el daño y el peligro del fraccionismo desde el punto de vista de la unidad del partido, y que el logro de unanimidad de voluntad en la vanguardia del proletariado es la condición fundamental para el éxito de la dictadura del proletariado; y, por otro lado debe explicar las características de los nuevos métodos tácticos de los enemigos del poder soviético42. (…) 4. La crítica de las deficiencias del partido, que es absolutamente necesaria, debe ser orientada de tal modo que toda proposición práctica sea sometida inmediatamente, sin ningún papeleo, en la forma más precisa posible, a la consideración y decisión de los organismos dirigentes locales y centrales del partido. Además, todos los que hagan críticas deben ver si la forma de la crítica tiene en cuenta la situación del partido, rodeado como está, de enemigos, y si el contenido de su crítica es tal, que con su participación directa en la labor soviética y de partido, puede comprobar la rectificación en la práctica de los errores del partido o de algunos de sus miembros. El análisis de la línea general del partido, la apreciación de su experiencia práctica, el control del cumplimiento de sus decisiones, el estudio de los métodos para rectificar errores, etc., no deben en ningún caso, ser sometidos para su discusión previa a los grupos formados sobre la base de “plataformas”, etc., sino exclusivamente a la discusión directa de todos los miembros del partido. Con tal fin, el Congreso dispone la publicación más regular de Diskussionni Listok 43 (…) 5. Rechazando por principio la desviación hacia el sindicalismo y el anarquismo (…) el Congreso declara que todas las proposiciones prácticas sobre las cuestiones a las que el grupo llamado “Oposición Obrera” dedicó una atención especial, tales como depuración del partido de elementos no proletarios e inseguros, lucha contra las prácticas burocráticas., desarrollo de la democracia y de la iniciativa de los obreros, etc., deben ser examinadas con la mayor atención y comprobadas en la práctica. El partido debe saber que no hemos tomado todas las medidas necesarias respecto de estas cuestiones, debido a diversos obstáculos, pero que el partido, en tanto que rechaza categóricamente la seudo crítica no práctica y fraccionista, continuará incesantemente —probando nuevos métodos— la lucha con todos los medios a su alcance contra los males de la burocracia, por la ampliación de la democracia y la iniciativa, por descubrir, desenmascarar y expulsar del partido a los elementos que se han introducido en sus filas, etc.”

A pesar de las severas palabras de Lenin y los acuerdos del Congreso, ni Shylapnikov ni Kollontay, ni ningún miembro del grupo fue expulsado del partido, ni recibieron sanciones.44 Es más, Alexandra expuso sus opiniones sin reparos donde quiso, por ejemplo, en la decimotercera lección —que hoy se reedita— en la que aseguró:

“(…) el rumbo momentáneo de la economía amenaza otra vez a las mujeres con el fantasma de la falta de trabajo. (Lenin exigió en el X Congreso del Partido Comunista ruso la implantación inmediata de la “Nueva Economía Política” —NEP— para crear por fin una relación más estrecha entre el proletariado y los campesinos) Esta tendencia ya se nota ahora respecto a las mujeres y originará como última consecuencia un aumento de la prostitución profesional; el curso momentáneo de nuestra política económica frena asimismo el desarrollo de una nueva conciencia y podemos observar día tras día cómo este proceso impide también el nacimiento de una nueva relación realmente comunista entre el hombre y la mujer. Consciente de su extralimitación, agrega: Pero no es éste el lugar adecuado para analizar esta nueva tendencia política, aunque ella podría provocar un renacimiento de las condiciones pasadas”. (Kollontay, A: 1921, Catorce Conferencias, Lección 13, pág. 249).

Alexandra fracturó nuevamente la disciplina interna del partido, al cuestionar las decisiones del X Congreso del PC(b)R, ante el III Congreso del Komintern el 5 de julio de 1921, cuando se expresó en contra de la NEP: “Pero aunque provisoriamente debiéramos salvar la producción en Rusia, también existe el gran peligro de que, al mismo tiempo, perdamos la confianza de las masas obreras en nuestro partido. (…) Y si este giro global de la política soviética continúa (hacia un capitalismo de estado burocrático) y si de nuestra república comunista se crea meramente una república soviética no comunista, este núcleo de sólidos comunistas estará preparado para coger el estandarte rojo de la revolución y ayudar a que el comunismo triunfe en todo el mundo.”45 En esa oportunidad, aunque Lenin estaba presente, se abstuvo de hacer ningún juicio crítico contra ella.

Durante el XI Congreso del PC(b)R en marzo de 1922, Alexandra Kollontay volvió a plantear la necesidad de fortalecer la democracia dentro del movimiento de la clase obrera aclarando que no perseguía ningún afán fraccionista. Inmediatamente después, en acuerdo con el CC del partido, inició su representación diplomática en el extranjero y abandonó la oposición interna en el partido después de la muerte de Lenin.46

Es de destacar que bajo la táctica de la NEP se venció al hambre sin ayuda de ninguna potencia capitalista. El campesino pagó el impuesto en especie, cesaron los levantamientos campesinos y se otorgó ayuda estatal en semillas y otros insumos. El Estado proletario mantuvo las palancas claves de la economía: la banca, el comercio exterior y la gran industria.

Los últimos escritos de Lenin, de fines de 1922 y comienzos de 1923, orientaron la estrategia general para la construcción socialista, que se plasmó en los años 30 con la colectivización, industrialización y revolución en las costumbres. Stalin, encabezó la lucha, después de la muerte de Lenin, para sacar a Rusia de la NEP y avanzar en el camino socialista. Él sostenía que las medidas adoptadas en abril de 1925, de la que surgieron nuevas contradicciones, significaban concesiones inevitables al campesinado medio, cuyo apoyo político era indispensable. Para ello, impulsó medidas durante 1926/7 para favorecer la actividad organizada de los campesinos pobres y extremó las medidas para impedir que los kulaks (campesinos ricos) ingresaran a la dirección de las cooperativas.

Muchos dirigentes revolucionarios en el ejercicio de la primera experiencia de construcción socialista, cometieron profundos errores teóricos con consecuencias políticas muy negativas como la de suponer que inmediatamente había desaparecido la lucha de clases, entre ellos, la propia Kollontay. En esta misma dirección, a partir de 1936, Stalin sostuvo que en lo fundamental las clases explotadoras habían sido eliminadas y que ya no había fuerzas internas capaces de revertir el triunfo del socialismo, sino únicamente externas. Lo erróneo de esas tesis se evidenció cuando a comienzos de 1937 altos mandos militares apoyándose en fracciones del aparato partidario y estatal, intentaron un golpe de Estado. La situación era muy contradictoria. Los privilegios y las prebendas ocultadas a las masas fortalecían los brotes de burguesía de “nuevo tipo”; por otro lado, Stalin encarnaba, pese a sus errores, los intereses y esperanzas de grandes masas populares y constituía una barrera que no permitía el desborde de los elementos burgueses ni el acceso al control de los resortes decisivos del poder dentro del PC.

En este contexto Alexandra Kollontay mantuvo su relación política con Stalin en el poder hasta su fallecimiento en 1952, un año antes que él. Esta es una etapa de difícil desciframiento histórico por falta de fuentes que revelen el carácter de esa relación.

Los elementos de burguesía de “nuevo tipo” se nutrían en la base económica y en la superestructura política e ideológica, cuyas contradicciones se estaban agudizando. Se estancó la revolucionarización de las relaciones sociales en la producción, en la familia y la cultura, frenando el avance hacia la superación de los antagonismos entre el campo y la ciudad, el trabajo manual e intelectual, y entre los varones y las mujeres. Por ejemplo, se revocó parte de las medidas que garantizaban la plena igualdad de la mujer y su emancipación completa. Fueron penalizados nuevamente la homosexualidad (1934) y el aborto (1936); se reactivó la propaganda en favor de la familia tradicional; y se reintrodujo la educación separada entre los sexos; el divorcio no se prohibió, pero se cobró por los trámites, haciéndolo más difícil; la moral tradicional volvió a imponerse en la relaciones familiares y personales.

Stalin y un sector del CC del PC(b)R intentó frenar el proceso restaurador con persecuciones y fusilamientos, instalando el terror y la represión indiscriminada como recurso de lucha contra la contrarrevolución, fracasando en su intento por el error de confundir las contradicciones en el seno del pueblo con las existentes con el enemigo, expresadas como lucha de líneas dentro del partido.

Análisis de la fuente y sus controversias teóricas

Alexandra Kollontay dictó en 1921 las conferencias/lecciones, hoy reeditadas. El propósito era educar en el “punto de vista marxista sobre la revolución en las mujeres”, bajo la premisa de que los cambios en sus condiciones de vida en la “República de los Trabajadores” sería una verdadera revolución. En igual sentido, Kollontay cierra todas y cada una de sus lecciones con un exhorto y alabanza al camino socialista y la conquista del comunismo, como por ejemplo:

“Antes de que el sueño de Praxágora se convirtiera en realidad han transcurrido más de veinte siglos. La Rusia actual es, sin embargo, una prueba viva de que Praxágora tenía razón cuando creía que la liberación de la mujer sólo era posible por medio del comunismo, la libertad y la igualdad”. (Kollontay, A: 1921, Catorce Conferencias, Lección 2, pág. 41)

“La revolución de octubre en Rusia ofrece a nuestras mujeres profesionales activas la oportunidad evidente para su emancipación. Si las mujeres la llevan a cabo, dependerá ahora realmente de su propia voluntad y talento. Ellas mismas deben darse cuenta de lo que hay que hacer. Ya existe la base para la liberación y el camino está marcado. ¿Qué queda ahora por hacer? Construir, construir, construir. Durante siglos la mujer fue esclavizada por la dictadura de la propiedad privada; por la dictadura del proletariado se liberó”. (Kollontay, A: 1921, Catorce Conferencias, Lección 14, pág. 266)

Las primeras seis lecciones se organizan bajo un esquema histórico en el que desarrolla la configuración de la opresión social de las mujeres: el comunismo primitivo, las sociedades antiguas en Grecia y Roma, las clases sociales de las que las mujeres fueron parte durante la Edad Media, la primera etapa de acumulación capitalista a través del capital comercial y la manufactura hasta el desarrollo de la gran industria. En la séptima y octava conferencia se concentra en el análisis de las causas de la opresión y las formas de lucha que las mujeres han organizado desde el siglo XVIII para enfrentarla, sus diferencias de clase y programa. Dedica desde la novena hasta la décimo tercera lección a la integración de las tareas de la liberación de las mujeres con la dirección de la dictadura del proletariado, en las que explicita sus opiniones de balance respecto de los últimos años: el trabajo durante la guerra, su organización, la relación trabajo-maternidad, los cambios y la revolución de las costumbres, etc. Finalmente, en la décimo cuarta y última lección se ocupa de analizar el fenómeno del trabajo productivo bajo la dictadura del proletariado como período de transición, y los antagonismos entre el campo y la ciudad y la división del trabajo entre los sexos.

Es de hacer notar que en el curso de las conferencias, Alexandra desarrolla pero también polemiza con los postulados teóricos de Marx y Engels; sin embargo, solo hace una escueta mención de sus textos clásicos47. Por el contrario, exalta los análisis de August Bebel48 volcados en su obra La mujer y el socialismo (1883) quien reivindica que “el movimiento femenino proletario está subordinado a la lucha unitaria del movimiento de los trabajadores”.

En tal sentido encuadra su tesis y eje vertebrador de sus lecciones, haciendo suya la afirmación que, del proceso histórico milenario

“(…) podemos deducir la conclusión definitiva de que la equiparación de la mujer en todos los demás terrenos será realidad con el tiempo, ya que sabemos muy bien que el papel de la mujer en la sociedad y la relación entre los sexos depende de su función en la producción. Por eso debemos explicar con toda claridad la importancia revolucionaria que tiene la implantación general del trabajo obligatorio para la liberación de la mujer.” (Kollontay, A: 1921, Catorce Conferencias, Lección 9, pág. 189)

Lo que la lleva a asegurar que:

“El trabajo general obligatorio es una parte integrante de importancia de nuestra nueva ordenación social y es además un instrumento para una solución fundamental del “problema de la mujer”. Sin embargo, debe apoyarse a esa tendencia por medio de una protección más amplia a la madre, y sólo así podemos garantizar la fuerza de trabajo y la salud de las futuras generaciones. Únicamente cuando la clase trabajadora tome en sus manos el poder de los Estados y las mujeres realicen un trabajo útil socialmente, puede ponerse fin definitivo a la incapacidad de la mujer que persiste durante tantos siglos”. (Kollontay, A: 1921, Catorce Conferencias, Lección 10, pág. 198)

Obviando el debate que genera el sesgo autoritario que puede suponer el “trabajo obligatorio” para las mujeres por sobre ganar su consenso y conciencia social, podemos ofrecer algunas reflexiones críticas respecto del supuesto carácter liberador del trabajo.

Sin duda, la familia patriarcal, particularmente individual y monogámica, consolidó la división del trabajo que excluyó a la mayoría de las mujeres de la producción social y las confinó al trabajo doméstico con carácter de “servicio privado”, lo que, desde entonces, configura uno de los principales rasgos de su opresión. Pero, desde el siglo XIX, la gran industria abrió nuevamente —en principio a las mujeres de la clase obrera— la producción social. Este hecho se constituyó en la paradoja del sistema capitalista que no habiendo agotado el desarrollo de sus fuerzas productivas necesitó, progresivamente hasta el día de hoy, la incorporación masiva de la fuerza de trabajo de las mujeres, en el orden productivo y ampliamente en el socialmente necesario.

Es así como Engels tuvo razón cuando analizó que:

“(…) la república democrática no suprime el antagonismo entre las clases; por el contrario, no hace más que suministrar el terreno en que puede desplegarse este antagonismo. Y, de igual modo, el carácter particular del predominio del hombre sobre la mujer, así como la necesidad y la manera de establecer una real igualdad social de ambos, no quedarán claramente de manifiesto, sino cuando el hombre y la mujer tengan, según la ley, derechos iguales en absoluto. Entonces se verá que la manumisión de la mujer exige, como condición primera, la vuelta de todo el sexo femenino a la industria pública, y que, a su vez, esta condición exige que se suprima la familia individual como unidad económica de la sociedad.”49

Alexandra Kollontay, reconoció la realidad histórica del desarrollo capitalista y comprendió el significado de la condición primera. Polemizó con quienes absolutizaban la acción liberadora del trabajo y no tenían en consideración que si la producción continúa funcionando según las relaciones capitalistas no puede “liberar” a las mujeres porque, por otra parte, este sistema nunca ha liberado a los varones50.

En sus lecciones, respectivamente, afirmó:

“El capitalismo la llamó a tomar parte en el trabajo productivo y creó los presupuestos necesarios para la lucha de las mujeres por la equiparación de derechos y por su independencia”. (Kollontay, A: 1921, Catorce Conferencias, Lección 4, pág. 78)

“ (La mujer) Por medio de su participación en la producción pone el fundamento de su liberación en todos los campos sociales. Sin embargo hasta la nueva ordenación económica de la sociedad, el comunismo, no puede imponerse prácticamente esa liberación”. (Kollontay, A: 1921, Catorce Conferencias, Lección 6, pág. 121)

“En varios países capitalistas burgueses la mujer tiene ahora los mismos derechos políticos que el hombre. El derecho al trabajo lo ha conseguido por doquier. En casi todas las naciones tienen además las mujeres la posibilidad de estudiar. La relación entre marido y mujer, padres e hijos se ha regulado ahora de tal manera que la mujer ha obtenido en realidad derechos importantes. Sin embargo, el llamado “problema de la mujer”, la situación de ésta, todavía sigue sin solucionarse, como antes. El reconocimiento formal de sus derechos en el capitalismo y en la dictadura de la burguesía en realidad no la libera de una vida como criada de servicio en la propia familia, de la discriminación por medio de prejuicios y costumbres de la sociedad burguesa de la dependencia de su marido, y, esto es decisivo, de la explotación por los capitalistas”. (Kollontay, A: 1921, Catorce Conferencias, Lección 8, pág. 155)

Ahora bien, podemos asegurar que la participación de las mujeres en el trabajo social no ha liberado a las mujeres, sin embargo ha constituido un factor decisivo de toma de conciencia “para sí” de su opresión social, lo que ha permitido el desarrollo de amplios movimientos de liberación, particularmente durante las dos primeras décadas del siglo XX y sus últimas cuatro.

Las mujeres rusas se volcaron a la producción social pero, esta última, fue parte de su emancipación solo en la medida que en los soviets tenían, junto a los varones, poder de planificación, control sobre los medios de producción, decisión sobre los reglamentos de trabajo y de distribución de los bienes producidos, condiciones éstas que no lograron consolidarse y fueron también parte de la lucha por resolver la contradicción entre el trabajo doméstico y el trabajo social.

Estas dificultades son las que nos obligan a criticar la certeza de Kollontay que, impuesta la dictadura del proletariado, negó que la lucha de clases también se expresaba en las contradicciones intergenéricas y como consecuencia la necesidad de un programa propio:

“Desde que la clase trabajadora se concentró en un partido político y pasó a activar una política de auténtica lucha de clases, desapareció también la necesidad de que las trabajadoras actuaran con programa propio. La exigencia de igualdad de salario para idéntica tarea encontró en todos buena acogida.” (Kollontay, A: 1921, Catorce Conferencias, Lección 8, pág. 159).

“En la sociedad burguesa el antagonismo de clases, la atomización de la sociedad en hogares unifamiliares y también naturalmente la forma de producción capitalista impiden la discusión del problema de la protección a la madre. Por el contrario, en nuestra república de trabajadores, en la que el hogar unifamiliar se encuentra subordinado a la economía popular colectiva, y donde las clases sociales han desaparecido, la solución expuesta anteriormente de la cuestión de la protección a la mujer se resuelve por sí sola por medio de la dinámica social”. (Kollontay, A: 1921, Catorce Conferencias, Lección 12, pág. 220).

También, erróneamente, supuso que bajo las nuevas circunstancias, “la vuelta de la mujer al círculo estrecho de la familia y a su anterior status sin derechos se ha convertido en un imposible”. (Kollontay, A: 1921, Catorce Conferencias, Lección 8, pág. 166).

La socialización del trabajo doméstico implica necesariamente la destrucción de la función económica de la familia, y por ende de su función política como reproductora del sistema social de opresión y explotación. Por ello el debate se concentró en qué recursos nuevos debían emplearse para reemplazar a las mujeres en tareas como cocinar, lavar o cuidar a los chicos. Alexandra Kollontay, propuso:

“Justamente para las mujeres activas profesionalmente la vida en una comunidad significa un enorme alivio: la cocina, la lavandería central, el suministro asegurado de combustible, agua caliente y electricidad y las mujeres de limpieza51, le ahorran innumerables trabajos. Toda mujer dedicada a alguna actividad laboral debe por tanto desear especialmente que se creen pronto muchas más casas-comuna para poner fin para siempre a las tareas domésticas improductivas y derrochadoras de fuerzas en todos los aspectos”. (Kollontay, A: 1921, Catorce Conferencias, Lección 12, pág. 217).

La propuesta plantea un gran debate sobre el aspecto principal de la revolucionarización de las relaciones sociales: ¿solo se estatizan los servicios, especializando a un grupo de trabajadoras: “las mujeres de limpieza” concentrando en sus manos las tareas improductivas? o ¿se socializan las tareas domésticas repartiéndolas lo más ampliamente posible?, generando las condiciones que permitan la verdadera ruptura de la familia burguesa y la ancestral división del trabajo en el camino de resolver la contradicción entre lo público y lo privado, entre el trabajo manual e intelectual.

En China, aprendiendo de los errores y aciertos de la experiencia soviética, se buscó, durante la Gran Revolución Cultural Proletaria52, poner en primer plano la lucha contra la desigual división del trabajo sin la premisa de progresos técnicos, saliendo al cruce de la “teoría del desarrollo de las fuerzas productivas”; o sea, se puso la transformación de las relaciones de producción y la revolucionarización político-ideológica, junto al desarrollo técnico, la mecanización y socialización del trabajo doméstico.

El tratamiento que el bolchevismo le dio a la maternidad fue un gran revulsivo al quitarle el carácter privado y plantear su “función social”. No obstante en este terreno, la propia Kollontay reconoció en sus Memorias el error inicial de su postura al respecto:

“Entre nosotros la maternidad no es ya un asunto privado y de derecho familiar, sino una función social y adicional importante de la mujer (…) Si queremos hacer posible a las mujeres que colaboren en la producción, la colectividad debe liberarlas de toda la carga de la maternidad El trabajo y la maternidad se pueden combinar entre sí cuando la educación de los niños no sea ya una tarea privada de la familia, sino una misión social del Estado de trabajadores. Nuestro Gobierno soviético se ha atribuido la orientación y educación de los recién nacidos y de los niños” (Kollontay, A: 1921, Catorce Conferencias, Lección 12, pág. 220).

Por lo tanto la conclusión que sacaba era que “los hijos, son asunto del Estado”. Tales concepciones expresaban la desconfianza en las mujeres y su capacidad para tomar en sus manos las grandes transformaciones. Nadiezhda Konstantinovna —Krupskaya—, se oponía a quienes propugnaban que los hijos son propiedad de los padres y de igual modo polemizaba con Kollontay. Krupskaya decía que “los niños no pertenecen a sus padres, ni al Estado, sino a sí mismos”, estando el Estado llamado a dejar de existir bajo el comunismo. Es por eso, que “el conjunto de la sociedad, cada uno de sus miembros, y no el Estado, tiene deberes hacia ellos; todos somos responsables de su formación física, intelectual, moral e ideológica”. Es al calor de este debate que Alexandra reconoce que:

“(…) la madre debe ser liberada principalmente de todas las cargas de la maternidad y debe disfrutar totalmente al estar junto a su hijo. De hecho no hemos conseguido totalmente ese objetivo. (…) Como es natural en nuestra república de trabajadores nadie arrebata violentamente los hijos a las madres, como lo afirma muy complacientemente la propaganda burguesa (…) el objetivo del Gobierno soviético es que todas las obreras y campesinas puedan acudir a su trabajo con tranquilidad porque saben que su hijo se halla bien atendido en la sala de lactantes, en el jardín de la infancia o en el hogar de día. Estas instituciones sociales que están abiertas a todos los menores de dieciséis años son las premisas necesarias para la creación de un nuevo ser humano. En estos sitios se encuentran los niños, día tras día, bajo la vigilancia técnica de pedagogos y médicos, y claro está, también bajo el control de su misma madre (…)” (Kollontay, A: 1921, Catorce Conferencias, Lección 12, págs. 225).

Al abrigo de la categoría analítica de género, entendida como relación de poder, se comprende cabalmente el carácter dual —social y natural— de las relaciones de producción y reproducción analizadas muy tempranamente por el marxismo, reconociendo nuevamente razón a Engels cuando afirma:

“En un antiguo manuscrito inédito, descifrado en 1846 por Marx y por mí53, encuentro esta frase: “La primera división del trabajo es la que se hizo entre el hombre y la mujer para la procreación de hijos” Y hoy puedo añadir: el primer antagonismo de clases que apareció en la historia coincide con el desarrollo del antagonismo entre el hombre y la mujer en la monogamia; y la primera opresión de clases, con la del sexo femenino por el masculino. La monogamia fue un gran progreso histórico, pero al mismo tiempo inaugura, juntamente con la esclavitud y con la propiedad privada, aquella época que aún dura en nuestros días...”54

Esa dualidad y coincidencia es la que hace comprensible el dominio sobre el cuerpo de las mujeres que ejerce el sistema patriarcal para controlar su capacidad productiva y también su potencial reproductivo, por lo que quedan implicados los sistemas de parentesco y herencias y, por ende su sexualidad. Estos temas llevaron a las revolucionarias rusas a cuestionamientos de fondo sobre el “tipo de familia”, el matrimonio burgués, monógamo y heterosexual y su contracara la prostitución, propugnando las “uniones libres”.

“Pero no solamente ha cambiado nuestra relación respecto al matrimonio y a la familia, sino también nuestro criterio frente a la prostitución. (…) la sociedad en conjunto no reprocha a una mujer el que se acueste con muchos hombres, sino porque como la esposa casada legalmente, no ejercita ninguna actividad profesional, escurre el bulto al trabajo productivo. (…) Entre nosotros, la prostitución está condenada a desaparecer (…) Pero mientras la mujer siga todavía dependiendo del hombre a causa de circunstancias económicas caóticas y embarulladas (alusión a la NEP), seguirá produciéndose también entre nosotros la prostitución pública y encubierta. (…) Mientras las mujeres trabajen, como antes, en los oficios peor pagados, seguirá existiendo la forma encubierta de prostitución (…)” (Kollontay, A: 1921, Catorce Conferencias, Lección 13, pág. 249).

Alexandra Kollontay, en una de sus obras La nueva moral y la clase obrera (1918), contraponía el concepto de “marido” a “compañero de vida”; en el capítulo “El amor y la nueva moral” denunciaba la crisis sexual, propiciando el “amor-juego” sin coacciones ni posesión; en “Las relaciones intersexuales y la lucha de clases” analiza “el amor como factor psico-social” desenmascarando el egocentrismo y la hipocresía burguesa en las relaciones intersexuales. En la “Revolución en la vida cotidiana” reivindica la despenalización del aborto por disposición del 18/11/1920, por iniciativa y participación de la Sección de Mujeres, pese a la necesidad del aumento poblacional y en sus lecciones sostendrá que:

“Mientras no se hayan asegurado las condiciones de vida de las mujeres los abortos seguirán practicándose (…) para la mujer siempre hay algún medio, pero esa “ayuda secreta” destruye la salud de las mujeres (…) Un aborto practicado por un cirujano en condiciones normales no supone en absoluto ningún peligro (…)” (Kollontay, A: 1921, Catorce Conferencias, Lección 12, pág. 229).

La experiencia soviética plantea la necesidad de estudiar la dialéctica que existe entre la Revolución y la Liberación de las mujeres. ¿Cuán imprescindible es la revolución social con hegemonía proletaria a la liberación de las mujeres y, en cuánto dependerá esa revolución de su activa participación? Dar una respuesta implica comprender lo que se llamó desde tiempos de la Revolución Rusa, la “especificidad”, que no es otra cosa que la “doble opresión” sufrida como trabajadoras y como mujeres. Alexandra Kollontay analizó esa dialéctica y las dificultades de la propia clase obrera y su vanguardia para comprenderla. En tal sentido, expresó en sus lecciones:

“El movimiento femenino proletario está ligado de la manera más estricta e inseparable con el restante movimiento obrero y es sencillamente una parte integrante orgánica de éste. Sin embargo reincidiríamos en el error de las feministas si negáramos que no se diferencian la situación de la parte masculina y la femenina del proletariado si solo afirmáramos que ambas partes tiene en efecto un solo objetivo — el comunismo (…) Precisamente la circunstancia de que la mujer no es solo ciudadano del Estado y fuerza de trabajo, sino también madre de sus hijos, la pondrá siempre en situación especial. ( ) El proletariado no puede prestarse a ignorar estos hechos importantes cuando ahora se trata de construir nuevas formas de vida.” (Kollontay, A: 1921, Catorce Conferencias, Lección 8, pág. 151).

“(…) al principio ni las trabajadoras ni la clase trabajadora comprendieron que el objetivo final del movimiento de trabajadores traerá consigo también, al mismo tiempo, la solución del problema de la mujer. Poco a poco, a base de experiencia adquirida a alto precio durante décadas llegó a hacerse cargo la clase trabajadora de que dentro del proletariado no existe (no debiera existir) ninguna contradicción antagónica ni conflictos de intereses.” (Kollontay, A: 1921, Catorce Conferencias, Lección 8, pág. 156).

“Queremos decir que aunque la mayoría del proletariado no se dio cuenta hasta muy tarde de que la lucha por la liberación de la mujer es parte integrante de la propia lucha de clases, la vanguardia de la clase trabajadora, los socialistas, lo comprendió desde el principio. Ya los socialistas utópicos del comienzo del siglo XIX —Saint Simón Fourrier y sus seguidores — trataron del problema de la mujer. Sin embargo, los utopistas no podían descubrir las razones reales de la opresión de la mujer (...)” (Kollontay, A: 1921, Catorce Conferencias, Lección 8, pág. 160).

El retraso en la comprensión de la “especificidad” o doble opresión de las mujeres agudizó los debates dentro del Partido Bolchevique respecto de la necesidad de “organizaciones específicas” del partido y de masas y, en segundo lugar, la formación de cuadros políticos femeninos y su derecho a ocupar cargos de dirección.

Al respecto Alexandra Kollontay relata en sus Memorias que en el contexto de guerra y carestía que se vivía en abril de 1917:

“Yo comencé a lamentarme acaloradamente de que el partido no hacía nada en este sector [las mujeres]. Que había que crear una comisión o buró del partido para el trabajo entre las mujeres (…) Mi proposición consistía precisamente en que en cada organización del partido hubiera un buró especial para el trabajo entre las mujeres y que uno de los miembros de la organización del partido llevase la responsabilidad de ese sector (…) Mientras que, en la creación de un aparato especial en el partido para ello, había muchos que veían una “desviación feminista” (…) Todo esto eran jalones para la actividad futura del partido entre las mujeres trabajadoras, encaminada a atraerlas a la política y elevar su conciencia, pero también planteaba ante el propio partido y, en el futuro, ante el poder de los Soviets, problemas referentes a las necesidades específicas de las mujeres (…)”

El análisis de la relación dialéctica entre superestructura y base económica en los procesos de revolucionarización y de retrocesos y restauración capitalista es muy complejo en todos sus aspectos, en particular la opresión de las mujeres.55

Alexandra era consciente de la necesidad de incidir en la superestructura ideológica y por ello se planteó dictar estas lecciones/conferencias:

“Nuestro Gobierno soviético moviliza a las mujeres para la producción y la vida rutinaria de las mujeres se configura según principios totalmente nuevos. Nacen por todas partes normas de comportamiento colectivo, tradiciones, conceptos, ideas que hoy se orientan hacia la futura sociedad comunista. La liberación de la mujer puede convertirse en realidad sólo después de una revolución radical de las normas tradicionales de comportamiento. (…) Nosotras mismas somos testigos, hoy día, de este amplio proceso revolucionario de las normas de conducta. Por eso, también en nuestra rutina, la liberación de la mujer es parte integrante natural de nuestra vida”. (Kollontay, A: 1921, Catorce Conferencias, Lección 12, pág. 230).

Afirmamos que los debates y batallas, que como mujeres, ellas mismas debieron dar y ganar, profundizaron el carácter revolucionario de esos procesos. Pero, así también, sostenemos la hipótesis de que las conquistas que perdieron con posterioridad, preanunciaban el fenómeno restaurador capitalista.

Alexandra Kollontay, no tuvo reservas para expresar sus críticas a la NEP, y sus temores a que la línea de coyuntura desembocara en retrocesos y así lo hizo en su última lección:

“(…) la revolución de las formas de vida se ha puesto en serio peligro, de momento, por el cambio de rumbo de la economía política con el que se retrasa la liberación de las mujeres y el desenvolvimiento de nuevas formas de relación entre los sexos que debe construirse sobre la estima e inclinación mutua y no como hasta ahora sobre consideraciones de tipo económico. Pero precisamente por eso, hoy, cuando los brotes de la nueva sociedad son todavía jóvenes y vigorosos y su crecimiento puede ser detenido seriamente por elementos hostiles, es particularmente necesario hacer que consten los cambios realizados hasta la fecha en la forma en que han ido dibujándose durante los primeros años de la revolución —y ciertamente contra la comprometida intervención de los agitadores comunistas—. Una relación de esas experiencias y un análisis de esas formas de vida serán de gran utilidad para el futuro de todos nosotros. (…) Aunque de momento nos encontramos en un período sombrío y triste de estancamiento general, sin embargo hemos dejado ya una huella imborrable en la historia de la humanidad y en especial en la de la mujer con lo que hemos llevado a efecto hasta el presente desde la revolución de octubre de 1917. Mientras continúe la detención momentánea en la construcción de nuevas formas de vida debería ser misión de nuestra sección femenina revolucionaria elaborar un inventario completo de nuestros cambios eficaces en las costumbres y en las conciencias y propagar estas experiencias entre amplias capas de la población, pues solo así pueden alcanzar las masas un nivel de conciencia tan alto como el que posee hoy el estrato dirigente del proletariado. Junto a ello las secciones femeninas deben transmitir nuestras experiencias prácticas —por medio de una actividad adecuada de propaganda— a las trabajadoras de todos los países para despertar en sus corazones la convicción firme de que la efectiva liberación de la mujer puede convertirse en realidad en la fase de transición al comunismo. Pues es un hecho que la revolución rusa ha creado la base para la liberación de la mujer no solo en la teoría, sino también en la práctica.” (Kollontay, A: 1921, Catorce Conferencias, Lección 14, pág. 254).

El encuentro teórico-práctico entre socialismo y feminismo sigue suscitando intensos debates en todo el movimiento internacional de mujeres. Pero en los últimos treinta años lo hace en el marco de la mayor ofensiva anticomunista, es por ello que celebro la reedición de las conferencias de Kollontay, pues los reavivarán.

Hacer balance de lo mucho que aportaron las revoluciones socialistas del siglo XX ayudará, sin duda, a iluminar qué caminos deberemos seguir para luchar contra la explotación y la opresión de las mujeres. Viejos argumentos se enriquecen con nuevas reflexiones sobre nuevas prácticas.56

Fuentes y bibliografía

– Actas del III Congreso del Komintern, 5 de julio de 1921.

Broyelle, Claudie, La mitad del cielo. El movimiento de liberación de las mujeres en China, México, Siglo XXI, 1981.

– Domínguez Aragonés, Edmundo; Alexandra Kollontay La primera mujer embajadora y la primera en México, en Historias Extraordinarias, El Sol de México. 12 de septiembre de 2010

– Echagüe, Carlos; Revolución, restauración y crisis en la Unión Soviética, Buenos Aires, Ágora, 1991. Tomo I.

– Engels, Federico; El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado; México, Ediciones Nuevomar, 1984.

– Fetscher, Iring, Epílogo, en K.A. Autobiografía de una mujer sexualmente emancipada, Barcelona, Ed. Anagrama, 1975.

– Kollontay, Alexandra; Autobiografía de una mujer sexualmente emancipada, Barcelona, Ed. Anagrama, 1980. Original: Berlín, 1920 y revisada por su autora en 1926.

– Kollontay, Alexandra; Catorce conferencias en la Universidad Sverdlov de Leningrado (1921), Mujer, economía y sociedad, Ituzaingo, Editorial Cienflores, 2014.

– Kollontay, Alexandra; Marxismo y Revolución Sexual (Compilación); Edición Miguel Castellote, Madrid, 1976.

– Kollontay, Alexandra; Memorias; Madrid, Editorial Debate - Colección Tribuna Feminista, 1979.

– Krupskaya, Nadiezhda; Lenin. Su vida, su doctrina; Buenos Aires, Editorial Rescate; 1984.

– Lenin, V.I.; Obras Escogidas, Buenos Aires, Editorial Cartago, 1973.

– Lenin, V.I.; Obras completas, Buenos Aires, Editorial Cartago, 1958/60.

– Mao Tse-tung, Sobre la contradicción, Obras Escogidas-Tomo I, Buenos Aires, Rosa Blindada, 1973.

– Ortiz, Rina; Alexandra Kollontay en México. Diarios y otros documentos, México, Universidad Veracruzana, 2012.

– Stalin, Cuestiones del leninismo, Buenos Aires, Problemas, 1947.

– Scott, Joan; El Género: una categoría útil para el análisis histórico; en Amelang-Nash; Historia y Género: las mujeres en la Europa Moderna y Contemporánea, Valencia, Ed. Alfons El Magnanim, 1990.

– Tejero Coni, Graciela, Mujeres, revolución y restauración, en II Congreso Feminista Internacional de la República Argentina, Buenos Aires, 2010.

1 Historiadora. Militante política y feminista. Docente universitaria. Directora del Museo de la Mujer-Argentina.

2 Scott, Joan; El Género: una categoría útil para el análisis histórico; en Amelang-Nash; Historia y Género: las mujeres en la Europa Moderna y Contemporánea, Valencia, Ed. Alfons El Magnanim, 1990.

3 Sverdlov, I. M. (1885-1919) Destacado militante del Partido Comunista y personalidad del Estado soviético. Miembro del partido desde 1901. Después de la revolución democrático burguesa de febrero de 1917 fue uno de los dirigentes de la organización del partido en los Urales. Participó activamente en la preparación y realización de la Revolución de Octubre. El 8 de noviembre de 1917 fue elegido Presidente del Comité Ejecutivo Central de toda Rusia.

4 Kollontay, Alexandra; Autobiografía de una mujer sexualmente emancipada, Barcelona, Anagrama, 1980. Berlín, 1926.

5 Análisis válido para investigar los procesos de restauración capitalista en la URSS, China y otros países socialistas en el pasado.

6 Tejero Coni, Graciela; A 80 años de la Revolución Rusa, Seminario Política y Teoría, Buenos Aires, Facultad Ciencias Sociales-UBA, 21 y 22 de noviembre de 1997.

7 Kollontay, Alexandra; Memorias; Madrid, Editorial Debate-Colección Tribuna Feminista, 1979. Pág. 45

8 Ídem, Pág. 6

9 Kollontay, A.; Memorias, op. cit. Pág. 56

10 Ídem, Pág. 55

11 Domingo 22 de enero de 1905, la policía y el ejército del zar Nicolás II ametrallaron en San Petersburgo a una manifestación de obreros que se dirigía al Palacio de Invierno para entregar una carta con peticiones laborales y sociales.

12 Domínguez Aragonés, Edmundo; Alexandra Kollontay. La primera mujer embajadora y la primera en México, en Historias Extraordinarias, El Sol de México. 12 de septiembre de 2010.

13 Kollontay, Alexandra; Memorias, op.cit., Pág. 77. “Stasova me enviaba a veces a alguna dirección, que yo debía recordar de memoria, a entregar un paquete o una carta a una persona desconocida.”

14 Krupskaya, Nadiezhda; Lenin. Su vida, su doctrina; Buenos Aires, Editorial Rescate, 1984. Pág. 268. Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas realizada en Berna, 26-28 de marzo de 1915, “…no sólo resultaba importante que tal conferencia se efectuara sino que no fuera de tono pacifista, y que adoptara un definitiva posición revolucionaria. Esto necesitaba un gran trabajo preliminar, el que en su mayor parte le tocó a Inessa (…) Además sabía lenguas. Ella se escribía con Clara Zetkin, Balabanova, Kollontay, y mujeres inglesas, fortaleciendo así los hilos de los vínculos internacionales.”

15 Krupskaya, N., op. cit.; Pág. 268-9.

16 Ídem. Pág. 268.

17 Reunión de delegaciones internacionalistas de la socialdemocracia europea del 5 al 8 de septiembre de 1915.

18 Krupskaya, N.; op.cit. Pág. 277.

19 Ídem, Pág. 309.

20 Kollontay, Alexandra.;op. cit.

21 Kollontay, A.; Memorias, op.cit.

22 Autora del folleto Oposición Obrera, crítica de la NEP y del creciente burocratismo partidario y de Estado.

23 Kollontay, A.; Memorias, op.cit.

24 Ortiz, Rina; Alexandra Kollontay en México. Diarios y otros documentos, México, Universidad Veracruzana, 2012.

25 Domínguez Aragonés, E.; op.cit.

26 Fetscher, Iring, Epílogo, en K.A. Autobiografía de una mujer sexualmente emancipada, op.cit. Pág. 132-33

27 Itkina, A. M.; Pág. 1255. Citado por Fetscher, I., op.cit. Dos maridos de Alexandra Kollontay, el comandante de la Flota Roja, Pavel Dybenko, y el líder de la “Oposición Obrera”, Alexander Shylapnikov, fueron víctimas de las purgas stalinistas.

28 Lenin, V. I.; La Nueva Política Económica y los objetivos de los organismos de educación política, en Obras Completas, Bs. As., Cartago, 1958/60. Tomo 33, pág. 54.

29 Wassilewiki; Libro del hambre, Moscú, 1922.

30 Lenin, V. I.; La Nueva Política Económica…, en O.C.; op.cit., pág. 53.

31 Stalin, Cuestiones del leninismo, Buenos Aires, Problemas, 1947. Pág. 427-28. Dijo Stalin: “…Error de quienes piensan que la NEP sólo sirve para establecer el enlace entre la ciudad y el campo… Nosotros necesitamos… no un enlace cualquiera, sino aquél que asegure el triunfo del socialismo… Lenin decía que la NEP se había implantado de un modo serio y para mucho tiempo. Pero lo que jamás dijo Lenin es que se implantase para siempre”.

32 Lenin, V.I.; El papel y las tareas de los sindicatos en la Nueva Política Económica, en O.C.; op.cit., pág. 167 y ss.

33 Lenin, V.I.; Ídem

34 K.A. y otros; La Oposición Obrera, Barcelona, Anagrama, 1975.

35 Idem.

36 K.A. y otros; La Oposición Obrera, op. cit.