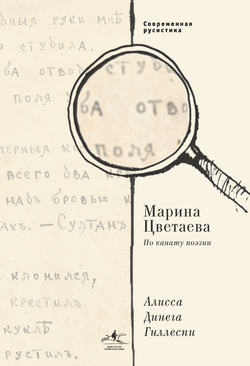

Читать книгу Марина Цветаева. По канату поэзии - Алиса Динега Гиллеспи - Страница 9

Введение

По канату поэзии

Проблема «инакости» и мифопоэтика Цветаевой: Предварительные замечания

ОглавлениеЦветаевой необходим такой архетип, где действующие лица не были бы совершенно самостоятельными, отдельными исполнителями, а связывались бы определенными мифическими отношениями, обеспечивающими парадоксальную свободу и возможность обретения нового смысла, новой речи. Иными словами, в поэзии она стремится сублимировать потребность определения себя относительно другого, невыдуманного человеческого «я» (возлюбленного) через тонкие вариации мифологических структур. Миф – это возможность увидеть себя иначе, не в той перспективе, которую предоставляет аморфное человеческое общение, глубоко враждебное, согласно Цветаевой, поэзии; это прорыв за границы «я», новый путь вовне. Это погружение себя в миф представляет собой интеллектуально радикальный отказ от традиционной женской судьбы и отважный способ решения стоящей перед ней проблемы утверждения жизнеспособной поэтической личности.

О мифопоэтике Цветаевой много писали; один из ее корреспондентов, эмигрантский писатель Роман Гуль, даже назвал ее «мифоманьяком». Однако, как показывает проанализированное ранее стихотворение «Барабан», Цветаева не просто адаптирует или «присваивает» поэтические мифы, созданные другими, но в полной мере их обживает, выходя далеко за границы их своевольного переосмысления и достигая точки невозврата, когда миф уже сам, так сказать, начинает «читать» ее[51]. Ольга Питерс Хейсти в своей книге «Орфические путешествия Цветаевой в мирах слова» убедительно и с большой глубиной показала, в какой степени поэтическая мысль Цветаева организована мифологическими паттернами:

«В творчестве Цветаевой миф приобретает парадигматическую функцию, прежде всего в структурировании знаков окружающего мира. Внешне случайные и хаотичные детали повседневности кристаллизуются вокруг мифологических сюжетов в согласованные, связные структуры. Иными словами, миф служит Цветаевой не источником особого рода аллегоризации, но скорее поводом к типологическому мышлению. Он дает творческую рамку, паттерн и формулы, посредством которых разные грани реальности собираются в понятное целое»[52].

Тонкое и основательное исследование Хэйсти мифа об Орфее в творчестве Цветаевой оказало значительное влияние на мое представление о поэтике Цветаевой; однако, несмотря на упоминание гендерных вопросов в связи с Эвридикой, Офелией и Кумской сивиллой, Хейсти все же не затрагивает сложного вопроса о том, как именно Цветаевой в конце концов удается на деле взяться за собственное орфическое предприятие, невзирая на то, что она женщина. Для понимания борьбы Цветаевой с «гендерным вопросом» ключевым является, как мне представляется, другой миф. А именно, сложное отношение Цветаевой к «инакости», возникающее из ее размышлений о своей «женскости», тесно связано с ее попытками вписать себя в сюжет фундаментального мифа об обретении поэтического вдохновения – мифа о поэте (мужчине) и его музе (женщине).

Отправная точка моего исследования и центральная тема первой главы – эксплицитные поиски Цветаевой музы в ее лирических циклах 1916 года к Александру Блоку и Анне Ахматовой. Открытия этих циклов в конечном счете не удовлетворили Цветаеву; за ними в январе 1921 года последовала поэма «На Красном Коне», где дано оригинальное мифологическое разрешение их проблематики. В первой главе я говорю о том, что Цветаева, чувствуя некоторую угрозу независимости своей поэтической позиции со стороны двух ее любимейших соперников по ремеслу и полная решимости по-своему, не так, как они, разрешить дилемму вдохновения, уходит от прямого поэтического диалога в область фантазии. Созданный ее воображением суровый мужчина, исполняющий роль музы, одновременно избран и предопределен, а неразрешимые психологические противопоставления реальной жизни (я и другой, активность и пассивность, сексуальное и духовное и проч.) получают мощную и беспокоящую поэтическую реализацию, растворяясь в могучем потоке воплощенной поэзии. Не только язык, но и телесный опыт и вся реальность вообще воспринимаются как система свободно подвешенных знаков, которыми поэт может манипулировать по своему усмотрению. В процессе этой рискованной, но полной воодушевления деятельности та тонкая грань между безднами, по которой идет Цветаева, превращается в характерный для нее вертикально устремленный «вектор» вдохновения, дающий возможность поэтического взлета.

Во второй главе от рассуждений о поиске Цветаевой музы и работающей модели мифа об обретении вдохновения я перехожу к более конкретной истории – истории об отважном бунте Психеи (в своеобразном переосмыслении этого мифа Цветаевой) против ее божественного супруга Амура (Эроса), предпринятом ею ради того, чтобы вырваться из сферы темной телесности, сексуальности и женской чувственности в высший мир просветленного сознания, что, в конечном счете, ведет к достижению бессмертия. В моем понимании этот миф, в котором сконцентрированы фундаментальные парадоксы дара Цветаевой, становится текстом-матрицей для ее страстного эпистолярного общения с Борисом Пастернаком и лежит в основании многочисленных посвященных ему поэтических произведений, прежде всего цикла 1923 года «Провода». Миф о Психее не только дает Цветаевой способ выразить глубокую психологическую и эмоциональную неудовлетворенность, которую вызывает в ней нереализуемая страсть к Пастернаку, но и снабжает ее повествовательной моделью, обеспечивающей мандат на то, чтобы сохранить основополагающее одиночество, – одиночество, связанное посредством мифа с поэтическим гением. Иными словами, будущее поэтическое бессмертие достигается ценой сегодняшнего отказа от желания, поскольку для женщины-поэта чувственное соединение с возлюбленным, грозящее вернуть ее к состоянию объекта, равносильно творческой гибели. В конечном счете, отношения Цветаевой с Пастернаком – несомненно, наиболее взаимные из всех ее связей с другими поэтами, и сверх того, в наибольшей степени обещавшие залечить разрывы в ее самости – остаются незавершенными и таким образом лишь углубляют те самые трещины, которые могли бы заделать.

В третьей главе я рассматриваю эпистолярные отношения Цветаевой с немецким поэтом Райнером Мария Рильке. Вначале в восприятии и письмах Цветаевой Рильке предстает своего рода старшим alter ego Пастернака, но со смертью от лейкемии несколько месяцев спустя, Рильке преображается в нечто иное и занимает свое место в поэтике Цветаевой как герой абсолютно нового мифа. Этот миф отличается от всех других, о которых идет речь в настоящем исследовании, тем, что он не имеет внешнего источника в какой бы то ни было литературной или мифологической традиции, но является самостоятельным творением Цветаевой, органично выросшим из ее поэтики. В определенном смысле этот миф включает в себя частичное возвращение к воображаемому миру поэмы «На Красном Коне», однако уже без всякой иллюзорной надежды на то, что поэтические фантазии хоть в малой степени могут соединиться с реальным, живым человеческим опытом. В этой покоряющей и тревожной аллегории, изображающей обретение вдохновения женщиной-поэтом, ушедший из жизни мужчина-возлюбленный самим событием своей смерти занимает место музы, музы-смерти, представляя область вечного – истинной родины настоящего поэта, за пределами всех человеческих разломов и различий. Это отождествление вдохновения женщины-поэта с поэтической, театрализованной смертью – естественное следствие исчезновения личного «я», ставшего результатом ее поэтического предприятия. В отличие от единения духа и тела с божественным «другим», единения, метафорически воплощенного в традиционной, мужской концепции вдохновения (имеется в виду триединство: поэт-мужчина – женщина-возлюбленная – божественная муза), поэзия Цветаевой становится метафорой переселения духа или души в потусторонний мир. На этом пути «смерть» переопределяется как «жизнь», и наоборот, а поэт более фундаментальным образом, чем когда-либо, отчуждается от категорий внепоэтической реальности – тех, что Цветаева стремилась отринуть.

Во всех предшествовавших вариантах цветаевского мифа об обретении вдохновения целостный, «холистический» опыт поэтического взлета обретается ценой лишь фрагментарного принятия тех опытов, которые дает реальная жизнь. Теоретически постулируя альтернативный мир, где тело – не более чем метафора страсти, а реальные поступки имеют исключительно символические следствия, Цветаева, сама того не желая, переступает основополагающие границы человеческой морали. Как в шекспировской трагедии: что посеешь, то и пожнешь. Еще недавно прямой вектор ее поэтического вдохновения сворачивается в порочный круг, из которого не будет выхода. В поздней лирике Цветаева осознает истинные последствия своих ранних попыток трансценденции через разделение в языке буквального и фигурального значений, духовных целей языка и его физических истоков. Краткие увлечения Цветаевой молодыми поэтами Николаем Гронским и Анатолием Штейгером, которым посвящена последняя глава моей книги, уже не являются попытками найти выход в некую подлинную мужскую инакость, но лишь свидетельствуют о ее полнейшей к этому неспособности. Вполне естественно, что центральный миф последних лет жизни Цветаевой – миф Страшного Суда. Героически не склоняя головы, трагически верная избранному пути до самого последнего горького конца, она берет на себя всю ответственность за последствия своих поэтических деяний в реальной жизни – и, ожидая воздаяния, продолжает отстаивать поэтическую правоту своих опасных слов и действий. Как показывает, надеюсь, настоящее исследование, однажды выбрав путь поэзии и определив, что предполагает для нее этот путь, Цветаева была крайне ограничена в выборе направления движения, – героическое «присвоение» ею собственной судьбы лишь подчеркивает трагическое достоинство ее облика.

Из всего сказанного можно понять, что важная цель настоящего исследования – показать, что Цветаева не просто закоренелый романтик, какой ее так часто изображают, но серьезный, последовательный и упорный мыслитель, – просто ее мышление определяется неконвенциональными, поэтическими правилами и логикой. Иными словами, тщательно проанализировав поэтические размышления Цветаевой над вопросами пола, я вскрываю лакуны в ее максимализме. Да, она романтик, но романтик не только по природе, но и по выбору – она осознает возможности, от которых отказывается, и, более того, видит и принимает последствия своего выбора жизненного пути.

Неоднократно отмечалось, что Цветаева – виртуозный поэт оппозиций: жизнь и смерть, тело и душа, человек и поэт, преходящее и вечное. Эти и множество других дихотомий, унаследованных от немецкого романтизма и русского символизма, формируют ее мировоззрение и определяют поэтический мир. Психологически и поэтически непростое диалектическое противопоставление любви и одиночества, лежащее в основании моего исследования, – еще одна из ряда ее оппозиций. Во взаимоотношениях с поэтами-современниками Цветаева стремится примирить единичность с взаимностью, поэтическое вдохновение с человеческой близостью. Постоянно ища собственную, легитимную музу, она одновременно вырабатывает поэтический голос и уникальную метафизику и, на более приземленном уровне, стремится обрести подлинную эмоциональную близость с другим человеческим существом. Эта диалектика одиночества и любви весьма вероятно лежит в основании всех остальных ее дихотомий, поскольку постоянно толкает Цветаеву к переоценке своей позиции как поэта в отношении человечества и Поэзии в целом, и, следовательно, составляет неиссякающий источник вдохновения для ее поэзии и диктует долг по отношению к ней.

Важно отметить, что проблема инакости, ключевая для настоящего исследования, – это не просто произвольно выбранный теоретический инструмент, но предмет, к которому время от времени возвращалась сама Цветаева. Пассаж из ее письма Константину Родзевичу (с которым у нее была короткая, но яркая связь, вылившаяся в две великие поэмы пражского периода, «Поэму горы» и «Поэму конца», 1924) иллюстрирует непреклонную ясность цветаевского самоанализа в этой области:

«Вы сделали надо мной чудо, я в первый раз ощутила единство небо и земли. О, землю я и до Вас любила: деревья! Всё любила, всё любить умела, кроме другого, живого. Другой мне всегда мешал, это была стена, об которую я билась, я не умела с живыми! Отсюда сознание: не – женщина – дух! Не жить – умереть. Вокзал» (6: 660).

В этом коротком отрывке сжато изложена вся логика моего исследования. Здесь и оппозиции сексуальности и духовности, жизни и поэзии, земли и неба, вытекающие из невозможного пола Цветаевой («не – женщина – дух!»); ее неспособность проникнуть в какое бы то ни было субъективное бытие, отличное от ее собственного; и, как следствие, неспособность любить по-настоящему – в конечном счете, вообще жить. Цветаевой удается удерживать хотя бы подобие равновесия в этом мире – и этот подвиг возможен лишь с помощью поэтического языка и гибких мифологических архетипов, из которых этот язык исходит[53].

Акробатическая метафора Цветаевой, с которой я начала эту вводную главу и которая лежит в основе заглавия этой книги, прекрасно схватывает глубинную двойственность ее жизни и сочинений. Та резкость, с какой она бросает вызов стихиям, силам природы и самой судьбе, придает до странности театральный или даже сатирический оттенок событиям, которые иначе относились бы исключительно к сфере высокой трагедии. Посредством этой отчаянной уловки Цветаевой удается создать впечатление, будто ей удается вернуть значительную часть свободы от тех непреложных границ конкретной реальности, в которую она заключена фактом своего рождения, и тем самым сформировать себя как подлинно великого поэта, свободного от бремени пола, истории, беды или любых иных враждебных сил, какие встретятся на пути. Конечно, она на самом деле никогда полностью не освобождается от этого бремени и, и ее величие как поэта отчасти связано как раз с тем, как она отвечает на вызовы этих самых сил; ее легкий танец над бездной – это трюк поэтического обмана, выполненный с большим умением и драматическим мастерством. Ставки в этом обмане высоки – как и цена, которую она платит – и этот тревожащий аспект поэтической игры Цветаевой иногда окрашивает критическое восприятие ее творчества.

Однако от внимания исследователей по большей части ускользает та беспечная веселость, с какой Цветаева включается в опасную игру жизни, хотя эта веселость также составляет важный элемент ее поэтики. В стихотворении «Дикая воля» поэт едва может сдержать смех, даже когда молит ураган разорвать ее на части; во втором эпиграфе к настоящему введению она также сближает смех и неминуемую смерть: «Помню сухой и жуткий / Смех – из последних жил!». Аналогичным образом в стихотворении, описывающем жуткую встречу живого мужчины и мертвой девушки, она настаивает на реакции смеха, а не страха или жалости, которых было бы естественно ожидать, весело провозглашая: «Я слишком сама любила / Смеяться, когда нельзя!» («Идешь, на меня похожий…», 1: 177). Часто своей блестящей поэтической неортодоксальности Цветаева достигает с помощью лукавого девчоночьего хохота – не больше, но и не меньше. Именно эта нарушающая правила «игривость» – следствие «неподходящего» пола – позволяет ей преодолевать самые непроницаемые границы человеческих эмоций и опыта, одновременно позорясь и освобождаясь[54].

Сильная мифологическая ориентированность Цветаевой – один из источников театральности ее текстов; другой – символистское кредо «жизнетворчества», которое она никогда прямо не упоминает, но явно исповедует. Она распределяет для себя и для тех, кто ее окружает, роли мифологических героев и героинь и пытается прописать эти роли таким образом, чтобы сохранить их исходную целостность и при этом выявить – новым контекстом, в котором играются эти роли, – современные, индивидуальные и неповторимые оттенки. В большинстве случаев различные роли, которые распределяет Цветаева, в сущности, представляют собой проекции конкурирующих и конфликтующих аспектов ее собственного «я» – женского и мужского, смертного и бессмертного, человеческого и поэтического, и т. д.[55] В конечном счете, цель ее творческого труда – создать поэтическое целое, в котором сойдутся несочетаемые фрагменты ее субъективного бытия, служа высшим интересам художественной формы. Неуместный смех необходим именно для достижения этой дерзкой цели. Однако при всем своем иконоборчестве Цветаева не одинока в своем подходе – она лишь доводит до логического предела вполне обычную поэтическую парадигму. Об этом с большой проницательностью написал Генрих Горчаков:

«Игра с действительностью — не нарушение традиционного образа поэта. Вспомним маскарадность “Арзамаса”, мистическую игру символистов, желтую кофту футуристов. Даже такой серьезный философ и поэт, как Владимир Соловьев, любил озорную пародию. У иных веселая театральность переходила в жизненную позу, в своеобразную маску представительства, как, например, у Бальмонта, у Ремизова, или защитную маску, как, скажем, у Есенина. <…>

“В проявленном – сила”, – писала Марина. Для проявления своих “странностей” многие поэты имели публичную арену: салоны, кружки, литературные кафе, групповые альманахи. Становление Цветаевой как поэта не знало подобной публичной арены. Она была вне всяческих групп. Единственной такой ареной для нее оставались тетрадь и личные отношения. То, что у других могло выливаться в манифестах и декларациях, у нее – только в бытовом общении. Может быть, поэтому ее “странности”, которые, по сути, вообще свойственны поэтам, производили такое ошеломляющее впечатление.

Мистификаторство Цветаевой утрачивало непосредственный игровой характер. Мистификация становилась манифестацией, была не просто защитной маской, но служила утверждению ее жизненных и поэтических принципов. Марина Цветаева играла всерьез. И это почему-то иных задевало, вызывало неприязнь»[56].

Хотя Горчаков не пишет прямо о частично гендерных причинах ухода Цветаевой с «публичной арены», общая идея, которую он здесь формулирует, в основном та же, что и у меня: поэзия Цветаевой, при всей ее серьезности и даже трагичности, в сущности, есть театральная игра в замкнутом амфитеатре ее души[57]. Как весьма проницательно пишет сама Цветаева: «Решено – играем оба, / И притом: играем разно: / Ты – по чести, я – плутуя. / Но, при всей игре нечистой, / Нáсмерть заиграюсь – я» (1: 500). Цветаева нарушает все правила невинной игры ради того, чтобы перейти на иной уровень и достичь метафизического «рывка», который необходим ей в поэтических целях: цель ее плутовства – не выигрыш, а смерть.

51

Замечание Р. Гуля (из личного письма) цитирует Саймон Карлинский в своей книге «Marina Tsvetaeva: the Woman» (P. 176). О мифопоэтике Цветаевой см. две работы Светланы Ельницкой: «Поэтический мир Цветаевой: Конфликт лирического героя и действительности» и «Возвышающий обман: Миротворчество и мифотворчество Цветаевой» (в сб.: Marina Tsvetaeva: 1892–1992 / Ed. Svetlana El’nitskaia and Efim Etkind. Northfield, Vermont: The Russian School of Norwich University, 1992. P. 45–62), а также статью Збигнева Мациевского «Прием мифизации персонажей и его функция в автобиографической прозе М. Цветаевой» (в сб.: Марина Цветаева: Труды Первого международного симпозиума / Ed. Robin Kemball. Bern: Peter Lang, 1991. P. 131–141). Идея поэтического заимствования лежит в основе исследования творчества Цветаевой, предпринятом Майклом Мейкином: он утверждает, что Цветаева никогда не создает собственные мифы, а только заимствует у других: «Предположим, что ей действительно было не по силам “придумать” сюжет» (Мейкин. Марина Цветаева: Поэтика усвоения. С. 14). На мой взгляд, эта тенденция в творчестве Цветаевой не имеет абсолютного характера, и даже когда она, о чем говорилось выше, присваивает чужие сюжеты, они становятся живыми сущностями, которые одновременно «присваивают» ее (ср. в ее письме Пастернаку, написанном по окончании поэмы «Молодец», являющейся переработкой сказки Афанасьева: «<…> только что кончила большую поэму (надо же как-нибудь назвать!), не поэму, а наваждение, и не я ее кончила, а она меня, – расстались, как разорвались! <…>» (6: 236)).

52

Hasty O. P. Tsvetaeva’s Orphic Journeys. P. 6.

53

Так, например, Ольга Питерс Хейсти отмечает, что дихотомическое понимание Цветаевой женской сексуальности выражается одновременно «в настойчивой сексуальности Офелии и в утверждении Эвридикой асексуального товарищества поэтов», и далее добавляет, что «и эти антитетические требования способен успешно соединить именно язык» (Hasty O. P. Tsvetaeva’s Orphic Journeys. P. 160).

54

Нортроп Фрай замечает, что «игривость» можно рассматривать как именно ту черту, которая отмечает разграничительную линию между реальностью и искусством. «В поэзии физическое или действительное противопоставлено не тому, что существует в области духа, а тому, что существует гипотетически <…>. Превращение действия в подражание, переход от совершения ритуала к игре в ритуал представляет собой одну из ключевых черт развития от дикости к культуре <…> выход факта в сферу воображения» (Frye N. Anatomy of Criticism. New York: Atheneum, 1996. P. 148).

55

Даже когда лирические протагонисты Цветаевой явно вымышлены, она часто (вне текста) утверждает свою личную с ними связь. Так, в письме Пастернаку она называет себя Марусей, героиней поэмы «Молодец»: «Ведь я сама – Маруся <…>» (6: 249); аналогичным образом она идентифицирует себя с героиней своей романтической драмы «Метель»: «Я, молча: “Дама в плаще – моя душа, ее никто не может играть”» (4: 298).

56

Горчаков Г. Марина Цветаева: Корреспондент – Адресат // Новый журнал. 1987. № 167. С. 158–159.

57

Я не хочу сказать, что в реальности Цветаева была совершенно одинока или что у ее произведений не было читателя. На самом деле, несмотря на все ее возражения, письма дают достаточно доказательств того, что, даже в те периоды, когда стихи ее не печатались, она всегда имела круг друзей и поклонников, воспринимавших ее как настоящего поэта и ценивших ее гений. И все же предпринимавшиеся ею поэтические исследования масштабов и границ собственной субъективности были неизменно отмечены высокопарной самопоглощенностью, вообще характерной для ее выступлений на лирической сцене, создавая иллюзию полной изоляции поэта – иллюзию, которую сама она культивировала, особенно в годы эмиграции (ср.: Karlinsky. Marina Tsvetaeva: The Woman. P. 176–178).