Читать книгу Иррациональный модернизм. Неврастеническая история нью-йоркского дада - Амелия Джонс - Страница 3

1. Баронесса и неврастеническая история искусства

ОглавлениеГениальность – это не что иное, как причудливое выражение способностей тела.

Артюр Краван, 1914

Некоторые полагают, будто [художественный] модернизм, что бы это ни значило, возник с подачи женщин.

New York Evening Sun, 1917

Говорят, «Нью-Йорк» очумел от «дада», а Ман Рэй с Дюшаном стряпают какой-то на редкость экзотический и бестолковый журнал… А дальше что? Это ж ещё хуже баронессы. Забавно, кстати, как вдруг выяснилось, что она всё время, сама того не ведая, была дадаистом. Правда, я никак не возьму в толк, что такое этот их дадаизм, если не считать безумной мешанины из четырёх сторон света, шести чувств и пудинга с изюмом. Но коли за всем этим и правда стоит баронесса, то, кажется, я в состоянии вовремя учуять неладное и сбежать.

Харт Крейн, ок. 1920

Париж прожил с дада пять лет, а мы прожили с Эльзой фон Фрейтаг-Лорингхофен года два. Но великие люди мыслят одинаково, и великие природные истины бередят умы даже в самых отдалённых точках планеты. Эльза фон Фрейтаг-Лорингхофен загадочным образом объединила Париж [с] Нью-Йорком.

Джон Родкер, 1920

Душа моя – сплошной бунт. Ах, дайте, дайте ж мне побунтовать!

Эльза фон Фрейтаг-Лорингхофен, ok. 19251

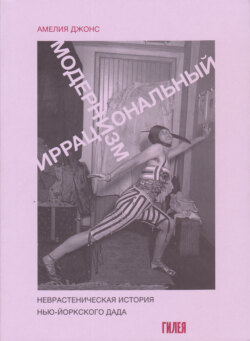

В письме, которое нью-йоркский художник Ман Рэй написал в 1921 году Тристану Тцара, румынскому поэту и первому проповеднику дада в Париже, иллюстрацией для отправленного за океан дадаистского «дерьма» (“merdelamerdelamerdela…”[1]) служит фотография обнажённого тела немецкой эмигрантки баронессы фон Фрейтаг-Лорингхофен (илл. 1). Лобок выбрит, закинутые назад руки подчёркивают стройную фигуру, а контуры тела образуют букву «А» в слове «Америка!», выведенном рукой Мана Рэя. Для самого Мана Рэя, для Тцара, а значит и для всего европейского дада это тело становится символом «merde-эффекта» американского дадаизма, свидетельством того, что «дада не может существовать в Нью-Йорке», потому что «Нью-Йорк уже весь насквозь дада, и конкурентов терпеть не станет». Так Ман Рэй формулирует суть того парадоксального явления, каким был и остаётся нью-йоркский дадаизм – собственно, это название уже позднее закрепилось за группой американских и европейских художников (самыми известными среди них были Ман Рэй, Марсель Дюшан и Франсис Пикабиа), которые работали в Нью-Йорке в годы Первой мировой войны и часто собирались у Вальтера и Луизы Аренсберг2.

Из письма Мана Рэя также следует, что, несмотря на всеобщее стремление уместить историю нью-йоркского дада в просветы между этой мужской троицей и их работами (особенно реди-мейдами Дюшана), существует некое тело (его, как сказал бы Мишель Фуко, «язык метит, а идеи – растворяют»3), воплощающее и одновременно – в перформативных, жизненных своих проявлениях – беспощадно разрушающее дадаистское течение изнутри. Тело это (и населяющий его разум) – баронесса, поэт, автобиограф, художница, натурщица, исполнительница собственной жизни как провокативного культурного перформанса, которую Беренис Эббот некогда весьма метко прозвала «Иисусом Христом и Шекспиром в одном флаконе» – точно так же стало движущей и разрушительной силой для моей истории нью-йоркского дадаизма4.

Ман Рэй был далеко не единственным из современников баронессы, кто радикализировал собственное представление о нью-йоркском дада (или же отсутствие такового) через её тело. В 1922 году Джейн Хип (она и её партнёрша Маргарет Андерсон печатали тексты баронессы в журнале “Little Review”) назвала баронессу «первым американским дадаистом», заметив, что «это единственный человек на свете, который одевается в дада, любит дада и живёт как дада»5. В начале 1930-х годов Жорж Юнье даёт баронессе не менее запоминающуюся оценку: «Словно инопланетная императрица, водрузив на голову убор из консервных банок и не обращая ни малейшего внимания на вполне закономерное любопытство прохожих, баронесса фланировала по многолюдным улицам, точно дикий призрак, вырвавшийся из оков»6. Было в баронессе что-то пугающее, потустороннее, иррациональное — даже для тогдашнего, казалось бы, радикального богемного и авангардного сообщества. Баронесса воплощала, вживую разыгрывала какую-то оголтелую субъективность, которую большинство художников того времени могли лишь исследовать или изображать в работах, и которой многие – как бы они ни стремились подорвать буржуазные устои, провозглашая себя авангардистами, – и вовсе усердно избегали.

Как субъект перформанса баронесса предстаёт перед нами на нескольких сохранившихся фотографиях (в основном это снимки Мана Рэя), в её собственных экспериментальных автобиографических текстах и стихах, а также в многочисленных обрывочных описаниях её колоритных самопоказов, которые встречаются в заметках о Гринвич-Виллидж периода Первой мировой. В качестве яркого примера последних можно назвать воспоминания Маргарет Андерсон, где рассказывается о том, как баронесса впервые появилась на пороге редакции “Little Review”:

На ней был красный костюм в шотландскую клетку: юбка чуть ниже колен и укороченный пиджак с рукавами три четверти, на запястьях сверкало множество грошовых браслетов – серебряных, позолоченных, бронзовых, зелёных и жёлтых. На ногах – высокие белые гетры, подвязанные сверху декоративной обивочной тесьмой. А на груди болтались два заварочных шарика… Голову украшал шотландский берет из чёрного бархата с пером и ложками – длинными такими ложками для мороженого. В ушах висели огромные серьги из потемневшего серебра, а пальцы были сплошь унизаны кольцами, причём на мизинцах она носила крупные пуговицы-гирьки с дробинками внутри. Шевелюра у неё была рыжая, как у гнедой лошади7.

Очевидно, по мнению баронессы, «стиль [создавал] женщину»8. Из найденного на улице мусора и вещиц, украденных в универмагах, она изготавливала затейливые наряды и непременно появлялась в них – дополнив образ чёрной помадой, налысо бритой головой или ярко выкрашенными волосами и прочими декоративными элементами – на легендарных балах в Гринвич-Виллидж или же (что приносило ей скандальную славу и уж точно гораздо сильнее бросалось в глаза) на улицах Нью-Йорка. Даже ежедневные газеты не гнушались историями о представлениях баронессы. Например, в 1915 году “New York Times” в статье под заголовком «Баронесса-беженка стала натурщицей» рисует перед читателями такую картину: «Гибкое тело и изящество леопарда, рыжие волосы и глаза цвета морской волны. Все костюмы – собственного изготовления: она сама и придумывает их, и создаёт. Возможно, кому-то её наряды покажутся дикими». Далее цитируются её мелодраматические сентенции: «Я все силы отдаю на то, чтобы высказать, выразить в творческом процессе хотя бы часть тех идей, которые клубятся у меня в голове… Этот вечный душевный голод – вечный бешеный внутренний протест против шаблонов»9. Закрыв глаза на намечающийся коммерческий интерес к образу баронессы, которая стала, благодаря многочисленным историям очевидцев, символом богемы в Гринвич-Виллидж, следует заметить, что при жизни ей так и не удалось окончательно или хоть сколько-нибудь удачно вписаться в официальные структуры10.

С образцовой для Новой женщины независимостью, но при этом демонстрируя гораздо более радикальное поведение и открыто проявляя сексуальность, баронесса (урождённая Эльза Плётц) в восемнадцать лет сбежала из своей мелкобуржуазной немецко-польской семьи. Унося ноги от мачехи, или, по её собственным словам, вырвавшись из «мещанских оков благопристойности», она отправилась в Берлин, а затем в Мюнхен с твёрдым намерением стать актрисой, танцовщицей и художницей. Чтобы обустроить жизнь «со вкусом», она рассчитывала найти богатого любовника11. Со временем баронесса сменила множество мужей и любовников, перебралась на другой континент и уже там, в Нью-Йорке, заполучила титул, выйдя замуж за немецкого барона фон Фрейтага-Лорингхофена (который вскоре после свадьбы ушёл добровольцем в немецкую армию и не вернулся)12. В Нью-Йорке она поселилась в 1913 году и прожила там десять лет, вращаясь в богемных кругах Гринвич-Виллидж и обретаясь среди тех художников, которых теперь принято называть нью-йоркскими дадаистами.

Несмотря на периодические трудности в общении с такой темпераментной натурой, Маргарет Андерсон, её коллеги на литературном и феминистическом поприще Джейн Хип и Джуна Барнс, а также начинающий фотограф Беренис Эббот очень тепло относились к баронессе, часто помогали ей, по-дружески поддерживая её, публикуя её работы (Андерсон и Хип печатали её сочинения в “Little Review”, а Барнс уговорила баронессу написать автобиографический очерк), и кроме того неоднократно оказывая ей финансовое содействие13. А тем временем давнишний друг и бессменная пассия баронессы поэт Уильям Карлос Уильямс опубликовал в 1921 году в журнале “Contact” откровенно женоненавистнический очерк о встрече с этой знаменательной личностью. Реакция Уильямса служит пусть и утрированным, но характерным примером тому, какое смятение вызывала ненасытная гетеросексуальность баронессы у большинства авангардистов мужского пола. Уильямс называет её «богемным персонажем» и тут же описывает её как жалкую, безнадёжно влюблённую дамочку, изрыгающую «кроваво-зелёные сантименты» в нескончаемом «потоке» писем. Он заявляет, что тело у неё дряхлое (не забыв сообщить о «сломанных зубах и сифилисе» и обозвав её «старухой», хотя тогда ей было всего-то сорок с лишним) и что от неё слишком дурно пахнет («багряная вонь исходила от её тела») в отличие от «чистеньких кисейных особ, населяющих матушку Америку». Аналогичным образом он высказывается и о её квартире: «…самое невозможное, изгаженное жилище во всём городе. Романтичная, мистическая грязь, замызганные стены, проходы, освещённые тусклыми газовыми лампами, узкие лестницы, повсюду запах нечищеных общих уборных – по одной на этаже, с вечно мигающим тоненьким язычком пламени в газовом рожке и обрывками газет, втоптанными в мокрый пол. С каждым лестничным пролётом вонь била в нос всё сильнее… Я застал их [её собак] за этим занятием на её грязной постели»14.

Скатологическое изображение баронессы в виде какого-то зловонного потока, которое мы видим у Уильямса, будто бы перекликается с каламбуром Мана Рэя (“merdelamerdelamerde…”), предваряющим дадаистское послание. Очевидно, баронесса, оказывая мощное и действенное влияние на нью-йоркский культурный авангард (вплоть до того, что многие представители этих кругов воспринимали её как страшную личную угрозу, а её экспериментальная поэзия и прозаические сочинения вызывали горячие споры)15, сама была мишенью для ожесточённых выпадов. Можно сказать, она стала той фигурой, которая обозначила пределы авангарда в целом.

Впрочем, такой эффект производил не только её дадаистский способ существования. Баронесса также выступала с критикой жизни и творчества Уильямса и Дюшана в опубликованных стихотворных и прозаических текстах, объясняя, в чём, на её взгляд, заключалась ограниченность этих авторов. Например, в едком отзыве на сборник Уильямса «Кора в аду», она пишет о поэте: «стреножен неврастенией ⁄ отравлен «близкими» [имеется в виду его буржуазное семейство, живущее в пригороде Нью-Джерси] ⁄ измучен сексом», – и прибавляет: «У. К. набрасывается на искусство, когда находит время». По мнению баронессы, Дюшан и Уильямс были типичными примерами мужчин-авангардистов, которые занимались радикальным искусством на досуге, а сами при этом жили в меру буржуазной жизнью, прогибаясь под неврастеническими страхами и внушёнными современным обществом сомнениями в собственной мужской состоятельности16.

В очередном пассаже, уже в другом тексте о баронессе (ведь к мысли о ней он явно, сам того не желая, без конца возвращался) женатый поэт сообщает с наигранным драматизмом: она «…пыталась меня погубить. Мне-то один чёрт, у неё ведь ничего не вышло, но выглядело всё это очень знакомо. Дескать, “уйди ко мне, и я сделаю из тебя мужчину”. Ну да, как же… Прямо как Кортес, заявившийся к Монтесуме. И она ведь собиралась учинить точно такую же дикость. Погубить меня»17. В конечном счёте все разглагольствования Уильямса о баронессе как будто сводятся к попытке отстоять уязвлённое мужское достоинство. В очерк для журнала “Contact” он вводит с этой целью явно автобиографическую фигуру – могущественного, чуть ли не богоподобного главного героя «Эвана Диониса Эванса», который решительно отвергает опасные ухаживания баронессы и превращает её в символ борьбы против европейского влияния на американскую культуру, распространяющегося через дада. В конце этой обличительной речи Уильямс горестно сетует: «Господи, да чего же эта Европа от Америки хочет-то… [?]»18. В самом деле, чего же хочет какая-то непонятная баронесса с ярко выраженным либидо – олицетворение этнической, национальной, классовой и сексуальной инаковости (немка с андрогинной внешностью и ненасытным сексуальным аппетитом, которая расхаживает, точно безумная попрошайка, в подобранном на улице барахле) – от задёрганного авангардного поэта?

В сущности, баронессу можно воспринимать (а многие мужчины-авангардисты её именно так и воспринимали) как квинтэссенцию того разномастного, хаотичного скопления народностей, полов, сексуальных предпочтений и классов, каким был Нью-Йорк времён Первой мировой. Собственно, на этом фоне и произошли масштабные культурные сдвиги, нашедшие отклик и активную поддержку среди дадаистов. С одной стороны, образ баронессы – многократно воспроизведённый в рассказах Мана Рэя, Уильямса и Андерсон – становится знаковым для нью-йоркского дада, а с другой – он выражает возникшую в результате этих сдвигов угрозу для «стандартных» представителей модернистского авангарда, то есть для белых гетеросексуальных мужчин европейско-американского происхождения, как бы по-разному они ни следовали этим стандартам маскулинности. Возможно, именно из-за этих различий женоненавистническая реакция Уильямса так далека от гораздо более сдержанного отказа, которым баронессе ответил Дюшан: его вирильность (по крайней мере в условиях Нью-Йорка времён Первой мировой) уже тогда представлялась неоднозначной.

Как сказал мне однажды Дэвид Джослит, у Дюшана проявление мужского начала в нью-йоркский дадаистский период сравнимо с «эффектом Уоррена Битти в фильме “Шампунь”»: мужчина, мало похожий на мачо, примеряет на себя чисто женские атрибуты, чтобы соблазнять женщин19. В связи с высказыванием Джослита следует отметить, что видя в «женском» нечто, ставящее стандарты маскулинности под вопрос, я отнюдь не считаю, что мужские черты строго определены. Мужское начало способно принимать различные и переменчивые формы, и некоторые из них (в частности, персонаж Битти) могут не иметь ничего общего с фигурой мачо. Феминизация в этой книге – собирательное понятие для обозначения определённого типа неполноценной маскулинности, которое я использую, чтобы подчеркнуть, каким образом утверждались гендерные категории в ту эпоху (как раз когда начиналось очевидное размывание их границ) и каким образом всяческие попытки баронессы (и аналогичных персонажей вроде Артюра Кравана) «поиметь гендер» начисто отметают бесконечные перепевы традиционных представлений о половой идентичности20.

Соответственно, баронесса стала символом разрыва социальной (и гендерной) ткани, произошедшего в чрезвычайно напряжённый период, приблизительно между 1913 и 1923 годами – во время безудержных, свирепых, феминизирующих, низких и унизительных проявлений модернистской эпохи и в особенности индустриального урбанизма с его жесточайшими порождениями: фронтовыми траншеями и высокотехнологичным оружием Первой мировой. Именно в эти годы баронесса жила в Нью-Йорке и именно к этому периоду принято относить авангардизм нью-йоркского дада.

Стало быть, баронесса – или, пользуясь прелестной лексикой Уильямса, «старая грязная сука», невыносимо вонючая, разводящая «кроваво-зелёные сантименты», которые с опасной силой выплёскиваются за грань авангардистских приличий, – олицетворяет то, что я назвала здесь иррациональным модернизмом. Через эту книгу она пройдёт со всей присущей ей неподражаемой переменчивостью и подрывной силой (с нетрадиционным разрушительным отношением к гендеру и к гомо- или гетеросексуальному самоопределению) – точно так же, как она вторгалась в общество художников и писателей, которых теперь принято считать участниками нью-йоркских авангардных движений периода Первой мировой (в их число входят нью-йоркские дадаисты, а также писатели – от Барнс до Эзры Паунда и Джеймса Джойса – сотрудничавшие с “Little Review” и другими малотиражными экспериментальными изданиями). Таким образом, баронесса разорвёт нить этого искусствоведческого рассуждения о нью-йоркском дада, воспроизводя здесь те самые иррациональные действия, за которые она в своё время так яростно ратовала. Она оживит потрёпанную и неприглядную изнанку модернизма, которую изо всех сил пыталась спрятать идеология высокого искусства и архитектуры, навязывая модели рационального подхода.

Обратившись к фигуре баронессы, я также смогу привлечь внимание к сексистским и женоненавистническим тенденциям, характеризующим авангардистские течения того времени (и особенно нью-йоркский дадаизм), к этой застарелой сексуальной консервативности (судя по реакции Уильямса, совершенно очевидной), и, кроме того, я постараюсь добиться признания ключевой роли, которую сыграли в истории искусств женщины-авангардисты, развивавшие, распространявшие и применявшие на практике идеи и новаторские эстетические концепции дадаизма. Как выразилась Наоми СоуэлсонТорс в авторитетнейшей ревизионистской антологии «Женщины в дада», «…парадоксальная ирония дада заключается в несоответствии. Это чисто бунтарское течение было при всём при том откровенно репрессивным, [и в нём]… неизменно процветало женоненавистничество»21. Феминистские литературоведы годами пытались воскресить и реабилитировать творчество отдельных писательниц в рамках авангардных литературных течений (например, таких важных для этой работы авторов, как Мина Лой, Джуна Барнс и сама баронесса в писательской своей ипостаси, вновь открытой благодаря трудам Айрин Гэммел), а история искусств всё это время очень неохотно принимала подобные феминистские порывы. Вообще, по словам культуролога Маризы Джануззи, несмотря на то, что в последние годы стали появляться исследования, посвящённые отдельным писательницам и художницам, «…дадаизму как течению удалось по большей части избежать таких [феминистических] переоценок – вероятно, как раз из-за той условной, сплошь усеянной подводными камнями выгоды, которую видят в нём действующие феминистки»22.

Надеюсь, лавируя между этими подводными камнями и полагаясь на помощь баронессы (а ведь она и вправду виртуозно обходила трещины на нью-йоркских тротуарах и преодолевала чёрные дыры, возникавшие перед женщинами на пути к авангарду), а также следуя за Соуэлсон-Горс с её «Женщинами в дада» и Гэммел с её революционной феминистической биографией баронессы, я сумею нарисовать портрет нью-йоркского дадаизма, который не только выявит ограниченность этого течения в свете социальных и гендерных изменений, но и напомнит, скольким оно обязано таким радикальным феминисткам, как баронесса. Думаю, мне удастся предложить новый, иной взгляд на нью-йоркскую дадаистскую группу, которая не только ничего не теряет от признания противоречий, но даже наоборот, становится более значительной и интересной. Ведь противоречия эти действительно обнаруживают прямую связь дадаизма с неоднозначной позднемодернистской (или постмодернистской) ситуацией, сложившейся в начале XXI века.

1

la merde – дерьмо (фр.) (здесь и далее в постраничных сносках – примеч. перев.).