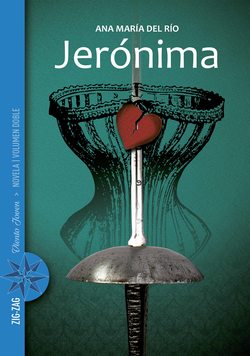

Читать книгу Jerónima - Ana María del Río - Страница 5

ОглавлениеPRIMERA PARTE

1863

1

La calle se ve negra en esta noche del año 1863. Es el aniversario de la apertura del Teatro. Una ocasión solemne.

Estoy en el centro del universo, infinitamente pequeña, en medio de la noche. Siento a mi solo corazón en el punto medio de algo, no sé, tal vez en el centro del miedo, de la felicidad, todo junto.

Lustrosos, como bichos oscuros, los coches se mueven lentos bajo el aire helado. No sé por qué hace tanto frío. Hay tantos coches que apenas se puede circular en esta noche. Calesines, forlones, todos cerrados, parecen cucarachas grandes. Los caballos se mueven, con las narices húmedas, inquietos.

Todos se han dado cita en el Teatro Municipal. Veo el coche de los Valdés, el de la Martina Barros, el de los Amunátegui, el coche viejo de los Egaña, el de los Urmeneta, el de los Vial, los Subercaseaux, los Echaurren, los Errázuriz, los Eyzaguirre. El Teatro estará repleto, pienso.

Que estén todos, qué importa. Lo único que sé es que voy atrasada. Y que esta noche es demasiado importante para mí. Ojalá que no haya sonado el tercer gong. Juan Pino, el cochero, no se apura. Va a tranco lento, sin importarle mi agonía.

–Juan, por favor, ¿podrías ir un poquito más rápido? –le digo con mi voz más encantadora.

Pero ni siquiera se da vuelta a mirarme. Sé por qué. Está enojado. Tuvo que salir de la cama para venir a dejarme al Teatro Municipal. Tuvo que sacar el coche grande y enganchar de nuevo los caballos, bajo el frío. Aunque tampoco debería estar tan enojado. Venir a dejarme al Teatro es una excusa perfecta para él. Lo conozco. No se quedará esperándome en el pescante. Va a ir a tomarse uno, dos, cinco vasos de pipeño, allá, al garito de la calle Matucana. Llegará, después de la ópera, a buscarme, rojo como tomate, moviéndose lento como un buzo en el fondo del mar, rezongando. Juan Pino siempre está rezongando por algo.

Me subo un poco el escote, hundiendo los hombros. Pero después cambio de idea, me enderezo y me subo los pechos, resaltándomelos. Ya que el traje es escotado, que me vean escotada. Que digan lo que quieran. Igual lo harán. Ya he pasado por la inspección moral de mi casa. Las tías Ovalle me miran con el vestido puesto, el pelo suelto, con la orquídea que me ha regalado el Tata y se llevan las manos a la cabeza.

–Esta niñita es un desastre, Pedro –dicen–. Mírale el pelo, desmelenado. Y ese escote, por Dios. Si parece no sé qué. De todo, menos una niña como debe ser.

Fantástico. No quiero parecer una niña como debe ser. Sé que el Tata no les hace caso. Porque las tías Ovalle no fallan: encuentran que todo es una indecencia. Con ellas, una va a la segura.

Pero yo no transo. Será este vestido y ningún otro. Es el único que quiero llevar esta noche. Mi mejor vestido. El que me trajo Elisa de París.

Elisa, pienso en un relámpago. Ojalá estuvieras aquí. Por qué tuviste que irte. Pero tenías razón. Siempre la tuviste. En realidad, no podías quedarte.

Juan Pino huasquea con rabia a los caballos. Los trata horrible. Más bien, los maltrata. Sé que ellos lo detestan. Cualquier día lo matarán a coces mientras los esté herrando. Pero esta noche, ah, esta noche necesito que vuele. Apúrate, por favor, ruego en silencio. Que no me oiga. Si me ve ansiosa, frenará los caballos. Él es así.

Me paro y me siento dentro del coche. Huele a hule viejo y está heladísimo. De verdad es una noche fría. El corazón salta como un animal escapado de mi cuerpo. Voy a verte. Sé que estarás ahí. Tienes que estar, amor.

Sé que todo Santiago estará ahí. Dentro del Teatro Municipal, recién refaccionado. Familias conocidas, en los palcos con nombre. Los otros se agolparán en el gallinero, allá arriba, desde donde los cantantes se ven enanos, gritando, entusiasmados, coreando las arias de ópera que todos se saben: La donna è mobile, La traviata, El barbero de Sevilla de Rossini.

Mierda, Juan Pino, por favor, corre más ligero, pienso.

Al fin llegamos. Antes de detenernos me tiro a la vereda con el coche andando. Juan Pino se asusta.

–Niña de porquería –rezonga.

Me da lo mismo. Entro corriendo. No hay nadie en el hall. Han subido todos. Corro. Me tropiezo, me tomo el vestido con una mano, y me lo subo. No hay nadie en la gran galería de espejos ovalados. Corro a todo chancho por las inmensas baldosas blancas y negras. Tengo un calor horrible, mi cuello arde bajo el pelo suelto. Transpiro bajo el vestido de Worth traído por Elisa; mi pulso salta como un corzo y entro.

Estoy sola en mi palco. Sin mamá, papá, hermanos. Soy hija única. La mamá se murió cuando yo nací. Mi papá se fue de la casa del Tata esa misma noche. Nunca quiso conocerme. Pasó toda su vida en Punta Arenas administrando tierras del Tata. Murió el año pasado. Me encogí de hombros cuando me lo dijeron. Hoy se termina el luto y es mi cumpleaños.

Mejor estar sola, pienso.

Esta noche nadie entrará en mi palco, excepto tú.

Porque entrarás, ¿no, amor?, pienso. Se me aprieta el corazón. La duda duele. Miro ansiosamente hacia la puerta de gruesas cortinas rojas. Las niñas de los palcos se paran y se sientan. Muestran sus vestidos. Ahora están de moda las gasas floreadas y los vestidos estilo imperio. Los encuentro horribles. Voy vestida justo al revés. Un vestido ajustado, sin crinolina, de una tela que cae, pesada, vertical. Con toda esa gasa y vuelos, las niñas se ven como mariposas gordas.

Tengo miedo. Miedo de lo que me han susurrado en el coro. Mi corazón galopa. Creo que soy la única que viene porque tengo que venir. Porque tengo que saber.

Porque si no te veo, me muero, amor. Por eso.

Suena el segundo gong. Todos se precipitan a sus palcos.

Dónde estás, amor.

Las arcadas del frontis quedan desiertas. Están a punto de tocar el tercer gong.

–Si vas a la función de gala de mañana, tendrás una sorpresa con tu Carabantes, Jerónima Larraín –me han dejado caer durante el ensayo.

Oigo, pero no puedo creer lo que oigo. Toda mi piel se ha puesto alerta, como un animal, al acecho. Miro hacia atrás. Todas hablan animadamente.

–¿Qué sorpresa? –digo.

Aparento calma. Pero el miedo me quema.

–Qué tanto preguntas por Alvar Carabantes, tú, Jerónima Larraín –dice la Trini Rodríguez de la Cuadra, mirándome fijo–. Estás comprometida con ese viejo con facha de ropero de tres cuerpos. –Todas ríen.

–No –digo–. No lo estoy.

–Es igual. Mañana en la ópera verás que tal vez tu Alvar Carabantes no es tan tuyo –dice la voz nuevamente, saliendo de entre el coro de caras iguales.

Me vuelvo rápidamente para ver quién me habla. Pero el grupo de niñas me mira, entero, compacto, sus caras sonrientes, burlonas, crueles.

–¿Quién dijo eso? –pregunto.

Nadie contesta. Santiago está repleto de voces murmurantes, escurridizas. Siento que mi pulso se va. Tengo miedo. No puede ser cierto.

Por eso, esta noche estoy aquí. Con las manos agarradas a la baranda de mi palco en el teatro. Para ver. Para saber. Todo es un chisme, pienso. Y temo. Temo que no lo sea.

Las luces. Tanta luz. Toda la luz. Me duelen los ojos. Las lámparas de los palcos son nuevas. Todo el mundo comenta, mirándolas. Son las lámparas de gas, con el sistema inventado por Claro y Urmeneta, donado al Teatro Municipal. Las mujeres, lanzando grititos de admiración.

Los hombres, inflando el pecho, explicándoles el funcionamiento de las lámparas. Toda la explicación es mentira. Inventan cualquier cosa. Pero da lo mismo, porque las mujeres no entienden nada. Oyen, boca y ojos muy abiertos, y pestañean, sonriendo. Por qué la gente sonríe tanto, pienso.

Conozco exactamente el funcionamiento de las lámparas, con su combustible de gas butano, aunque puede ser también metano o propano, donde hay una llave reguladora del gas y el aro selector de aire, que se abre y se cierra. Me lo explicaste tú mismo, amor.

Me miran desde los otros palcos. Sé que me veo rara sola en el palco. Es el único palco en que hay una sola persona. Tensa, no puedo estar más tensa.

De pronto, violentas, se abren las cortinas rojas del fondo de la platea. Ah. Eres tú. Al fin. Apareces caminando, rápido, erguido, tan delgado, por la alfombra roja de la platea. Viniste, amor, pienso. Gracias, Dios mío, pienso después. Viniste. Sube.

–Sube a mi palco –digo en voz baja–. Sube luego, amor. ¿Qué esperas?

2

Vienes entrando, a grandes pasos. Como siempre, envuelto en tu amplia capa negra. Miro tu aro de la oreja izquierda, la moda de los soldados de Napoleón. Qué delgado estás.

Ah, tu rostro. Suave, algo largo, con una nariz definida, grande. Tu boca.

Amo tu rostro. Todo en él son huesos. Pero no eres un hombre frágil. Tu larga huesería, fuerte, dura. La siento en la carne y me erizo de placer. Sube pronto, pienso.

Tus ojos. Oscurísimos. Brillan en la oscuridad. Metidos tan hondo en tu rostro que parecen ojeras. Esta noche te brillan. Qué bello estás, esta noche. Llegas al centro del teatro, levantas los ojos y miras con calma hacia los palcos. Como si estuvieras solo. ¿Es que acaso no sabes cuál es mi palco? Sube. Quiero besarte delante de todos. Aunque lo sepan en la casa cuando les llegue el chisme, que es lo único que aquí, en Santiago, se desplaza más rápido que el aire.

¿Pero qué pasa? Ni siquiera miras hacia acá. Te informo que eres el único hombre del Teatro Municipal que no me mira, pienso, picada. ¿Qué haces?, pienso casi en voz alta. No puedo creerlo. No vienes a mi palco. En vez de eso...

Te veo entrar al palco de José Tomás Urmeneta. No puedo creerlo. Por qué entras allá... Creo que me caeré. Pero sigo mirándote. Veo como te acercas a Manuela. Manuela, la mayor, la hija paralítica de José Tomás Urmeneta, siempre en su silla de ruedas, siempre tiritando de frío, siempre con chales de gasa en los hombros. Heredera de todo el cobre de Chile. Te estás acercando a ella, amor. Qué pasa. Veo paso a paso, célula a célula, cómo te acercas a ella. Y no lo creo. No puedo creerlo.

¿Qué pasa, amor? ¿Qué te pasa? ¿Por qué no vienes?

Entonces veo como tomas, delicadamente, uno de sus largos y esqueléticos brazos enguantados en raso blanco. Y besas largamente su pequeña mano esmirriada. Dios, qué haces, amor, qué estás haciendo, pienso. Qué broma es esta. Pareces dispuesto a que todos te vean. Sí. Es evidente. Estás haciendo esto para que lo vea todo Santiago. Por qué. Qué pasa.

La Urmeneta tiene los labios cerrados. Los aprieta hasta dejarlos blancos en una especie de sonrisa de satisfacción. Casi no puedo respirar. El aire se retira de mi palco. Todo se enrarece. Estoy en otro país, en territorio enemigo. Todos miran al palco Urmeneta y luego al mío. Los ojos, como en un partido de tenis. La pelota, de lado a lado de la cancha.

–Amor mío, qué estás haciendo, por Dios –digo en voz baja.

Te veo quedarte junto a ella, como si te hallaras en el tablón de asalto de un barco, balanceándote ante el abismo, tranquilo, mesurado. Tu boca resuelta, de los que han tomado una decisión final. Tienes la decisión empuñada en tu mano. En tu cuerpo. En platea, los jóvenes de Santiago, con las cabezas en alto, te miran, sonríen. Oigo susurros. Escucho frases. –Buena la jugada de Carabantes, astuto este nortino, sabe perfectamente dónde está la gallina de los huevos de oro –oigo, entre jirones de conversación.

Te sientas junto a Manuela. Miras el escenario. Tus ojos hacen un cuidadoso recorrido en el trabajo de no mirar hacia mi palco. Tu mentón está rígido. Tienes un gesto en la boca que nunca has tenido. Te conozco tanto, amor. No puede ser cierto. En ese momento, la Urmeneta tirita. Su figura angulosa se estremece, un lujoso atado de huesos, envueltos en raso blanco. Entonces te veo, amor.

Te levantas, y despojándote de tu capa, esa capa, amor, con que me cubriste a mí, a mí, en las noches, en tu casa, mi capa, te la sacas y se la pones sobre los hombros. El forro granate, que tiene mi olor, amor, parpadea un segundo y luego desaparece alrededor de ella. De su espalda de huesos de pollo. A continuación, veo lentamente todo lo que sucede. Te sientas y pasas el brazo por sobre los hombros de Manuela. Atrás, en las sombras, papá y mamá Urmeneta sonríen. El pacto está sellado. La Urmeneta estira la cara, una sonrisa, se acurruca en tus brazos y tirita. Eso solo se hace con una novia. Estás comprometido con ella.

En ese momento comienza a abrirse lentamente el telón y se oyen los compases de la obertura de Ernani, con sus notas terribles, llenas de presagios y terrores.

Me tambaleo. Me afirmo desesperadamente en la baranda del palco. No puedo creerlo. Clavo las uñas en el borde de terciopelo. Los susurros callan. Todos me miran. El tiempo, la vida, se detienen. Me pongo de pie.

Aprieto mi cartera de malla metálica. Recuerdo la frase en el coro: –Mañana en la ópera, verás que tal vez tu Alvar Carabantes, no es tan tuyo.

Estoy ante el palco Urmeneta. Empujo la puerta. Cómo he llegado, no lo sé. Abro la cartera metálica. Saco la pequeña pistola. Cierro los ojos, apunto.

–¡Cuidado! –grita alguien.

Y antes de que los gritos de los Urmeneta comiencen, suena un estallido. Otro estallido, que no es el de mi arma. Las lámparas estallan. Todo el teatro queda a oscuras. Y entonces, comienza el incendio.