Читать книгу Судьба калмыка - Анатолий Григорьев - Страница 11

Глава 9

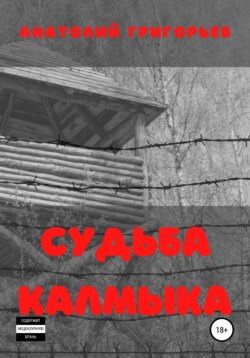

ОглавлениеПослевоенные годы особой нитью прошили добрый десяток лет каждого жителя этого таежного села. Разрушенные войной города и села восстанавливались. Огромная необходимость в лесоматериалах на стройках, насыщалась неимоверным трудом на лесоповалах вот в таких таежных селах. Навевало радость все то, что осталось в живых и пусть даже покалеченным. Необыкновенно быстрый рост народного хозяйства не сразу отразился, на столах обедневших и поредевших за войну семей. Но душевный подъем был, была вера в лучшую жизнь. Были настоящие люди, жертвовавшие собой в тяжелом труде, как и на войне, среди коммунистов и беспартийных. Много было патриотов, много и врагов. И разобраться в этом было очень сложно. Первым кто быстро оттаивал от ледяных ужасов войны и голодной жизни – были дети. Ребятишки как-то мало раздумывали о свалившемся на страну несчастье и также продолжали свои игры в войну. А в этой игре обязательно должны быть две стороны – «наши» и «немцы». Дело доходило до настоящих драк.. местные пацаны – естественно – «наши» – русские, любыми методами создавали вторую сторону– «немцев» – из спецпереселенцев, будь то греки, литовцы, финны, эстонцы, калмыки, те же немцы или другой национальности. Село Орешное было настолько интернациональным, что редко какой национальности из народов СССР здесь не было. Сначала к ним относились как к предателям родины, поскольку так объяснялось людям партийцами и энкавэдеэшниками. Постепенно люди обжились, обвыклись, показали свои деловые качества. Кончилась война, зло и презрение к этим людям притупилось. Постепенно люди разобрались кто есть кто, и за что попали в Сибирь. А ведь понять великую неразбериху было не просто. Чрезмерная бдительность и подозрительность власть предержащих, имеющих под рукой тупых исполнителей, которым в каждом человеке мерещился враг народа, втоптали в грязь недоверия миллионы людей. Врываясь ночами с неожиданными обысками, они переворачивали в доме все вверх тормашками, вспарывали штыками перины и подушки, опрокидывали бадьи с солениями, запасенными впрок. Выискивали неизвестно что. И отойдя от шока хозяин с хозяйкой кидались защищать свое добро, взывая к совести ворвавшихся. Что ж, вы делаете, ироды! Да, фашисты у нас так не издевались! Фашисты значит лучше? Ну вот наконец и раскрылось ваше вражье нутро! И горе этим людям, высказавшим свой справедливый гнев. Они без суда и следствия исчезали. Были конечно и настоящие предатели из-за которых страдали тысячи и миллионы людей. В лучшем случае они выселялись в Сибирь, в необжитые места Азии, Крайний Север. Многие были расстреляны, еще большее количество пополняли бесчисленные лагерные зоны. Люди, определенные на поселение в глухие леспромхозы, безропотно работали на лесоповалах, сплавляли лес по рекам, работали на лесозаводах. Давали стройматериалы поднимающейся из руин стране. Их силами и здоровьем строились секретные заводы, прокладывались авто- и железнодорожные магистрали через топи и непроходимую тайгу. Они безымянно гибли, зарабатывая себе прощения неизвестно за что, перед непререкаемой личностью Сталина и КПСС. Им никогда не узнать, что это все уйдет в небытие, и что, после этих идолов непререкаемости останутся заброшенные полусожженные пустые бараки с редкими остатками колючей проволоки, да полу-обвалившиеся могилы с криво стоящими столбиками с номерами. И на многие десятилетия после их гибели не будет у ребятишек ни дедов ,ни бабок , братьев и сестер. В общем была война. И на многие годы после великой отечественной тоже была война, только идеологическая, тайная, без названия но с одним и тем же результатом – Гибелью. А ребятишки, несмотря на ужасные условия жизни, на то клеймение – «враги народа», покосившись друг на друга, через некоторое время становились друзьями, отчаянно дрались, зарабатывая себе право на жизнь, и на место в ней.А жизнь возможно, в отместку за несправедливость к их отцам и дедам, опрокинула всемогущую империю, обещавшую вечную эпоху коммунизма. Того самого, которого так многие и не увидели, кроме тех идолов, придумавших этот мираж. А народ ждал с нетерпением прихода весны. Зимы были холодные и голодные. Многолетние неурожаи подтягивали животы к хребту. И первая зелень на болотных кочках и лесных проталинах срывалась под самый корешок и аппетитно съедалась. Впрок напихивались холщовые сумки. Это была черемша – дивный гибрид лука с чесноком, самая ранняя зелень Сибири. Та самая, первая зелень, после суровых зим, спасающая миллионы людей Сибири и севера, до сих пор. А в те кошмарные годы для зэков и спецпереселенцев – это было основное лекарство от безвитаминья, от голодной слабости. Известно, что боготворя какое-то растение, которое дает большую пользу людям, на гербах и эмблемах некоторых стран и городов есть кокосовые пальмы, чайные и кофейные кустарники, кедры и так далее. У нас же никто не догадался занести черемшу, как и картошку, ни в один герб. А напрасно. И ничего, что чесночно-луковый острый запах весной постоянно сопровождал человека. А при скоплениях народа, хоть топор вешай, увисит в воздухе, так говаривали в народе, но зато это была надежная защита от цинги и инфекционных заболеваний. А если еще мелко нарезанную черемшу приправить сметаной или растительным маслом, лучшего салата и быть не может. Стебель толщиной в карандаш и такой же примерно длины, с раздвоенными на верхнем конце листьями, похожими на листья ландыша, знает в Сибири каждый малец, почти с рождения. Даже присказка по поводу черемши имела серьезное значение. – Коль на кочках лезет черемша, значит, кончилась зима ребята, ша! А дальше чуть зазеленели травой поляны, как, стремительно опережая в росте любую траву, на полуметровую высоту лезли сочные стебли саранки. И выбросив на макушке стебля сочные бледно-розовые цветы, которые были крахмалисты и съедобны, всем было известно, что готовы и ее приплюснуто округлые корнеплоды. Из них модно было печь лепешки. Следом наступает череда кислицы, – так здесь называют красную смородину, которую поедают и в зеленом виде, сразу после цветения. Дурманяще – терпкие кусты черемухи, выбросив кисти белых приятных цветов, к концу цветения устилают землю осыпающимися своими крохотными лепестками. И неискушенному человеку покажется, что выпал снова снег. И твердят матери своим заневестившимся дочкам и им вторят умудренные жизненным опытом старые девы: Ой, девки, не ходите с парнями в черемуховые кусы при ее цветении! Одурманит, захмелит голову, зацелуют парни до греха! Не верят девки, и бегут на свидания в черемушники, подогретые рассказами, обожженных любовью старших подруг. А, будь, че будет! Сами-то миловались а мы че? И жадно вдыхая пьянящий аромат черемухи, идут на роковые свидания, а через неделю – другую, чуть побуревшие недозрелые каменной плотности черемуховые ягоды уже хрумкаются вездесущими пацанами. Сначала они популяют их через трубочки, срезанные из бурьяна в девчонок, на индейский манер. Все рты ребятишек запачканы терпким вяжущим месивом из разжеванных вместе с косточками ягод. Нахрумкаются этих незрелых ягод так, что рта закрыть невозможно.Десна и язык обрастают вяжущим налетом так, что разговаривать трудно. Зубы покрываются коричнево-черным налетом. Немного неудобно, но вкусно. И голодуха утоляется. Не отстают от них и взрослые,а черемуха вообще полезная ягода. От расстройства желудка самое первое вяжущее средство. И на зиму насушить впрок можно. Свяжет расстроенный живот, что хоть палочкой выковыривай. Наевшись до отвала черемухи, у ребятишек возникает в отхожих местах существенная проблема, – не могут быстро опорожнить животы. И сидят на корточках друзья – товарищи, задумчиво покряхтывая и перекликаясь. – Ну че, Мишка, ты уже? Не-а! Давай посидим еще, только не долго, а то вон пацаны купаться пошли. Следом пойдет пора жимолости-пьяницы. А потом черная смородина, черника, брусника. а к осени замшелые болотистые низины кровянятся клюквой. И на протяжении всего лета среди бурьяна, кудрявятся темно-зеленые пучки, – разновидность дикой петрушки. Только здесь ствол толще и выше. И главное не прозевать, когда ствол сочный – хрумкай себе длинную сочную дудку. Тоже пища. К концу лета ребятишкам не до баловства, надо заготавливать ягоды и грибы на зиму. С ведрами, корзинами, собираясь по несколько человек они идут на промысел. Девчонки ловчее собирают ягоды, но одни боятся ходить в лес далеко, мальчишки больше знают ягодных мест, но пока подурачатся, – пора и домой к вечеру, а в ведрах ягод на донышке. Ну и давай девчонок пугать, что не выведут их из леса, заблудятся. Те сообща предлагают помочь им собрать ягод.. а тут еще на почтительном расстоянии идет толпа калмычат, которые тоже хотят нарвать ягод. Как их не отгоняют, как не пугают, как не прячутся от них, все равно идут. И когда их обнаружат, и хоть они идут вроде по ободранным уже ягодникам, у них ягод оказывается не меньше. Смотри, и глаза у них узкие, а поди ж ты, все видят! – негодуют пацаны. А кто их сюда привел?, – за нами знамо, пришли! ведерко ягод придется у них за нашу доброту забрать. И на поставленный вопрос калмычата, пошушукавшись между собой без всяких выставляли ведро ягод. Не, ты нам тут мозги не выравнивай! Обижено отнекивался атаман русской стороны. Ты сам отдаешь? Калмычонок посмотрел на своих, помотал головой. Ну, так вот, значит сам и высыпай из своего ведра, ему, вот этому и сюда. Калмычонок деловито производил дележку. Вот и хорошо! – смеялись пацаны.А теперь своему Очирке подсыпьте понемножку каждый и у всех будет одинаково. Калмычата внимательно делились со своим товарищем. Назад все шли веселой гурьбой, на равных основаниях. А со временем и в лес уже шли вместе. Дети быстрее привыкают к равенству. Конец августа – начало созревания кедровых шишек. Ядро ореха еще молочное, но вкусное. Кедровый орех, тоже большое подспорье к пище. Тайга вырубленная вокруг села за многие годы существования леспромхоза, отодвинулась дальше в горы. По ложбинам и пологим разлогам, провели узкоколейку – малогабаритную железную дорогу. Извилистая, узкая железка, как ее называли, где по насыпям положенным бульдозером, где по бревенчатым настилам крест накрест накиданным по оврагам и топям, работала день и ночь, без всяких светофоров. Была всего одна колея, кое-где разъездные тупики, а поди ж ты, бежали по ней громыхая порожняки вглубь тайги, а назад – коричневой змеей натужно ползли груженные длиннющими хлыстами, пыхтели паровозы. Точнее это были малогабаритные паровозики – кукушки, работающие на дровах. За паровозом вплотную примыкал тендер дров, которые постоянно кидал в топку кочегар. А машинист знай себе вертел головой по сторонам: как бы на рельсы не вышли коровы, или встречный не прозевать, ну и само собой, вовремя пугнуть свистком и выпущенным паром ватагу пацанов всегда охочих подъехать – прокатиться. Скорость игрушечных составов была небольшая, прямых и длинных участков было мало, линия виляла подобно убегающей змее, и машинист часто не видит даже середины своего поезда. Пацаны народ ушлый не раз поротый за свои дерзости и поэтому хорошо зная географию местности, ее спуски и подъемы, и все повороты, терпеливо сидели в кустах и ждали груженого поезда. Подцепиться тайком в хвосте поезда за бревна и поехать как можно дальше, считалось большим шиком. А главное, чтобы не заметил машинист, который бывало останавливал состав и уж тогда подзатыльников не миновать. Были случаи аварий поездов, при которых попадали и затаившиеся ребятишки, ломали руки и ноги. И вот в ягодно–ореховый сезон, охотников подъехать «зайцем» было полно. Рано утром для развоза рабочих по лесосекам была и специальная дрезина. На которой можно было поехать наравне со всеми бесплатно. Но это было рано утром, ребятишки как правило еще спали. Но, а кто и ехал из них рано утром, то стремились надармочка набрать кедровых шишек, с угрозой для своего здоровья. А взрослые отвечай за недосмотр.

Так что потом и здесь стали гонять пацанов. Девчонок брали, они были послушнее. А все дело оказывалось в том, что за шишкой надо было лазить на громадные кедры. А недоспевшая шишка сбивалась тяжело. Под валку леса шли деревья – сосна, ель, листвяг, пихта, кедр. И несравненно проще собирать шишки с поваленной кедрины, нежели лазить на нее. Но сбор шишек с поваленной кедрины был сопряжен с большой опасностью. Рабочим некогда было разглядывать куда валить дерево, нужно было давать план, зарабатывать деньги. Поэтому за каждый кустик, где мог затаиться пацан, никто не заглядывал. В лесосеке стоял шум и треск от бензопил, от падающих деревьев, от работы тракторов, от криков погонщиков лошадей, работающих по вывозке леса. На безопасных участках рабочие разрешали собирать шишки. Но пацаны есть пацаны. И рискуя жизнью они пробирались на опасные места. Считалось геройством насобирать полмешка шишек под лежащей кедриной, когда невдалеке падали сотрясая землю подпиленные деревья, да еще чтобы не заметили вальщики. Бывали конечно и ушибы у пацанов. То сучок отлетит далеко, то убегая от опасности шибанется бедолага лбом в дерево или напорется на сук. Но особо трагический случай произошел с калмычонком Улюмкой. Его имя было длинное – Улюмджин, или как-то так, но когда его спрашивали, как его зовут, он смеясь отвечал скороговоркой – Улюм, остальную часть имени проглатывая в смехе. Это был симпатичный худенький калмычонок лет десяти – одиннадцати. А главное веселый и не жадный. Всегда делился тем что у него было, а среди пацанов это – главное. Он был шустрый пацан и как все ребятишки того времени всегда хотел есть. Из него наверное бы получился хороший гимнаст или циркач. Он стоял на голове без рук, умел кувыркаться, как никто не мог. И все это или за кусочек хлеба или просто так. Он всегда ходил следом за местными пацанами. И его не прогоняли. Сначала он жил где-то на третьем поселке села в землянке с матерью и еще с кем-то. Потом мать его умерла, и он потыкавшись там-сям, пришел к холодам босой и оборванный к избе, где квартировал и Максим. Он уже знал его так как приходил сюда посмотреть на него, когда он только что пришел в Орешное, и несколько дней ходил в наградах. Он тогда сразу сказал матери, что надо переселиться ближе к центру села, туда, где новый калмык построил хорошие нары для сна. Теперь мальчишки, живущие там, спят как в гнездышках на хорошем свежем сене. Да вообще, матери надо было бы посмотреть на дядю Мукубена, может он наш, его, Улюмджина, отец? Мать застеснялась, замахала руками и закрыла лицо руками и долго так сидела. А оказалось, что под ладонями она прятала слезы. Потом ее придавило в лесосеке, она еле зашла домой, дня через три умерла. Взрослые калмыки, живущие с ними, ругали какого-то мастера, он должен был ее отвезти в больницу, но он сказал, что в больнице нет мест, и привез ее на лесовозе домой. Так Улюмка оказался на новом месте жительства, где ему нашлось место как поспать, так поесть. Старухи ворчали иногда на Улюмку, что он должен принести продовольственную карточку на себя, чтобы хоть получать хлеб. Уже была зима, Улюмка сидел дома, на улицу ему выходить было не в чем. Мутул как старший ходил два раза на прежнее место обиталитща Улюмки, но там была нищета еще хуже чем у них и ему сказали, что карточки похоронили вместе с матерью и смеясь предлагали: – Иди, поройся в могиле, может найдешь. Ишь, чего захотел – хлеба! Единственное, что он принес Улюмке – это материну ложку и ее старые валенки. И то ему тайком их вынесла женщина, которая молча сидела у печки и не вступала в разговор. – Пусть живет у вас, если можно, его место уже заняли какие-то бродяги. Постепенно, Улюмке нашли кой-какую одежду, или носили ее попеременке. Материны валенки оказались ценной обувью и пацан стал уважаемым членом семьи. Они были большого размера, крепко подшиты прорезиненной лентой и стали дежурной обувью. На них можно было покататься с ледяной горки и постоять в очереди за хлебом у магазина. Так и прожил Улюмка зиму и лето в этой семье и стал равноправным ее членом. Он гордился что живет здесь, и что главным здесь является дядя Мукубен. На войне он наверное был самым главным – раз у него столько медалей. Да и лесовоз на котором уже больше года ездил Максим, был самый лучший, утверждали ребятишки. Кто еще мог посадить в машину всех своих калмычат и прокатить? Да, никто! Наступила осенняя пора, и вновь привлекла охотников до ягод и кедровых шишек. Да и как не заняться промыслом природных даров, если голодный и холодный 1947 год, напрочь подтянул животы к хребтам. Дождливое лето, неурожай на полях и огородах, вовсе обессилели людей. Даже в лесах ягодники были скуднее прошлых лет, шишки на кедрах тоже было мало. Ребятишки часто ходили в лес, то за ягодами, то за грибами. В ближайших лесах оставшиеся кедрины мальчишки знали на пересчет. Оставалась надежда на лесосеки, но оттуда немилосердно гоняли пацанов, во избежание несчастных случаев. Но пацаны все равно проникали туда, где уезжали утром, где цеплялись на порожняки, где подвозили их возвращающиеся за лесом лесовозы. И вот однажды с ватагой местных пацанов за шишками увязался и Улюмка. Пацаны ему объясняли: – Смотри попадешься, мало того, что уши надерут, еще из-за тебя выгонят всех нас! Улюмка серьезно выслушивал их и отвечал: – ничаво, прятаса будем, не найдут! – и хитро улыбался. Ребятишки незаметно подошли поближе к валящимся деревьям и терпеливо ждали, когда же они спилят громадный кедр, усыпанный шишками. Везде кедры стояли почти без шишек, а этот был увешан – на всех хватит. Наконец громадное дерево закачалось и ухнуло вниз по косогору, совсем не в ту сторону куда хотели пацаны. Пока пацаны соображали что да как, Улюмка с мешком подмышкой пригибаясь успел незаметно для мужиков убежать вниз и за большими ветками лежащей кедрины его совсем не было видно. Сидевшие в засаде пацаны зло перешептывались друг с другом, чуть не до драки: – Вот калмычонок нагребет сейчас шишек, а вы дурачье сидите!. А че ты сдрейфил, не побежал? Струсил? Я те струшу! Вот за этой перепалкой и обнаружили их вальщики. -А ну марш отсюда, пока задницы не надрали! Пацаны нехотя отходили дальше, сделали крюк и тайно подошли опять на видимое расстояние кедрины. Вальщики опиливали деревья вокруг. И вдруг одно спиленное дерево, как-то кособоко падая наскочило своим торцом на соседний пень и изменив в воздухе свое направление в падении, ухнуло крест на крест на ту кедрину, куда убежал Улюмка. Вместе с шумом падающего дерева раздался детский пронзительный крик, который четко обозначился на секунду – две больше, нежели утих шум падающего дерева. Рабочие вытянули шеи, пытаясь сообразить откуда же был крик. -Во мать твою! Пацаненка где-то зашибли! Прислушивались двое вальщиков, вытягивали шеи. Может не здесь кричали? Переглядывались они. Да, здесь, здесь! – уже не таясь бежали из укрытия ребятишки, -Калмычонка нашего кедриной накрыло! -Ах, растуды ваши задницы! Побежали туда рабочие. Первая могучая кедрина опиралась на землю своими толстыми поломанными сучьями. Так что ее ствол не лежал на земле а был над землей примерно в метре. Сверху на нее свалилась меньшее дерево переломившись почти пополам. Там где-то под сбитой ударом хвоей и мелкими ветками в обнимку с мешком, в котором было насобранно почти пол мешка шишек – лежал Улюмка без признаков жизни.– Е мое, вот это да! Побелели мужики. Загубили пацаненка! А все нельзя, нельзя! Отчитывали их пацаны. Дали бы нам пять минут, мы бы набрали шишек и ушли. А теперь вот! Улюмка, Улюмка, ты наш друг, ну открой глаза! Хлопали глазами пацаны, разгребая с него мелкие ветки и хвою. Улюмка судорожно дышал и наконец открыл глаза, болезненно улыбнулся. Живой, живой! Радостно загалдели дети.– Давай вставай, пойдем отсюда, мы твои шишки понесем. Нам не надо! Улюмка попытался подняться и задержавшись упал. Из носа и ушей у него пошла кровь. Усатый сучкоруб ощупал все его тело и заключил: переломов нет, контузия у парня. Волной накрыло, чуть ветками шибануло. Дерево спасло, что над землей лежит, а так бы каюк. Ну, контузия тоже не подарок. Вон Андрюху Шабалина с войны до сих пор по сторонам швыряет. В больницу парня надо, точно вам говорю, на фронте я санитаром был. Дык мы ж на работе, как же? – раскрыли рты вальщики. Мастера находите, сообщите ему. Да мы сами его увезем, только помогите его донести до железки. Щас, ребятки милые щас! И мешок его унесем, а вы тут пока шишки пособирайте. Мы вот токо бензопилу да топоры определим, а то растащат. И вальщики кинулись вверх к своим инструментам. Вы завсегда приходите к нам лебезили они токо прятаться не надо. Так мол и так! Да мы че ж, не люди? И осторожно взяв на руки Улюмку, который закатил глаза под лоб и как-то странно улыбался, по очереди понесли его к узкоколейке. Пацаны шли следом, несли в мешках шишки, кто сколько успел собрать и обсуждали этот случай, подбадривали его: Ниче Улюмка, я тебе молока принесу – сразу выздоровеешь, а я у мамки сопру варенья, тоже принесу. – торопился другой. Картохи насобираем с ведро, у них нынче есть вроде урожай, только охраняют вроде пока, на подсобном. Даже если и поймают скажем: так мол и так, человек мол в аварию попал, кормить его хорошо надо. Неужели не дадут? Дадут! Уверено утверждали пацаны. Наконец почти бегом добежали до узкоколейки. Еще бы минут пять и опоздали бы. Жди до вечера. Че там? поинтересовался машинист. Куда вас столько? Все забито пустыми ящиками и флягами. Тару со столовок везу. Ты, вот это, возьми-ка пацаненка, и их, зашибло малость. А это тебе на пол литра, довези! Умасливали его вальщики. Да че я ? – сразу стал сговорчивее машинист дрезины, и сдвинув плотнее ящики, пригласил пацанов. Давай, в тесноте да не в обиде! Во-во! Торопились вальщики, усаживая полулежа Улюмку между ними. Вишь, с калмычонком возиться приходится. А вы ребята в лесосеки не ходите, смертное это дело, мастер-то не разрешает. Уже на ходу движущейся дрезины досказывали они. Дак вы, ж говорили завсегда можно, только чтоб не прятаться! Э-э, брат, че было то сплыло! Живой ваш друг, а мы тут не причем! А гады, свиньи! Орали на них пацаны и кидали еще почти свинцовыми шишками. Мужики уклонялись, потом озверев стали махать им кулаками и кричать: – Задницы хворостинами напорем, тока еще раз здесь появитесь! Приехав в село, пацаны с трудом дотащили Улюмку и его мешок с шишками до избы, где он жил. Старшего Мутула, который сносно говорил по-русски дома небыло. Пацаны кое-как рассказали старухам курившим трубки, что случилось с Улюмкой. Старухи очень удивились, как это Улюмка падал с дерева и успел насобирать пол-мешка шишек? Ловкий он, у нас, ничего вылечим! – обнадежили они пацанов. Зачам больниса? Вот больниса! Тыкали они друг на друга. Гелюнг придет, Бадмай молитву щитать будет. Все пройдет. Жомба попьет, сильный будет. И вы жомба пейте, тоже сильными будете. Пацаны уже не брезговали и всласть пили калмыцкий чай. Вкусно! А старухи все посылали самого маленького калмычонка в избу. Тот прибегал и ничего не произнося закрывал глаза и подкидывал к уху ладонь. Все понимали что Улюмка спит. Первое время пацаны дружно приходили к Улюмке и приносили ему что-нибудь из еды. Но он ничего не хотел есть и только слабо улыбался, думая о чем-то своем. Одной рукой он постоянно махал перед своим лицом. Гля, ребя, он комаров или мух гоняет, а их-то уже нет! – смеялись пацаны. Улюмка лежал и не вставал. Старухи постоянно его чем-то натирали, поили какими-то отварами и скоро он мог сидеть. К первому снегу, Улюмка вылез из избы, замотавшись в какое-то тряпье и стоял и качался на своих слабых ногах держась за столбик навеса над костром. Ребятишки приходили к нему, играли бегая тут же по двору, катались по крутому склону их огорода. Улюмка восстанавливался, все крепче и крепче двигался на ногах. Вскоре его можно было видеть в любой кучке пацанов, он тащился сзади за ними, куда бы они не шли. Только одна странность была заметна за ним – его неожиданно начинало швырять по сторонам. Пацаны сначала думали, что он просто дурачится. Но потом когда он вдруг начинал падать и дергаться, не реагируя ни на что, все поняли – это припадки. После этого он мог часами лежать на снегу и смотреть в небо. После припадка, пацаны не бросали его, тащили домой, говорили об этом старухам. Те участливо кивали головами и сложив руки клинышком у лица говорили: Будда молиса будем, Будда! Узнал об этом и Максим, но он приезжал домой редко и поздно вечером, когда ребятишки уже спали. И горестно разводя руками говорил старухам: Лечить надо парня. Хотя бы в районную больницу повезти. А кто меня отпустит? Да и возьмут ли его? И дикая боль безысходности терзала его душу, окутывая воспоминаниями о своей семье, о своих детях. Несчетно раз он спрашивал парторга и участкового, о розыске и воссоединении со своей семьей, и каждый раз получал односложные ответы: – Дали запрос, – ждем ответа. Несколько раз он писал сам и в районную прокуратуру и в военкомат, в Манский райцентр по спец. перепискам. Ни одного ответа он не получил. Письма или изымались, или где-то терялись. Акцию по высылке народов с их исконных земель за подлые поступки кучки негодяев – иначе как местью и садизмом не назовешь. Им было заранее известно на какие муки они обрекают народы, удовлетворяя свою власть предержащую прихоть. Такие мысли путались в голове у Максима, ярость распирала его грудь. Сидя на чурбачке у печурки, он увесисто хлопал себя по голове, скрипел зубами. Но здоровый рассудок брал верх над бурей чувств, постепенно успокаивая и гася их: – Жить, жить, пережить унижения, не сломаться. Жить! Ведь придет же время справедливости! И назавтра ранний, утренний гудок вспарывал тяжелую морозную тишину, звал продолжать жить, гнал в тайгу тысячи людей, зарабатывать себе кусок хлеба. И результатом тяжелых лесоразработок, в окрестностях села на берегах небольшой речушки – Баджейки скапливалось все больше и больше готовой стандартной древесины. Шестиметровые бревна без сучьев, со здоровой древесиной, вывезенные из лесоучастков свозились лесовозами и разгружались на так называемых плотбищах-складах на берегах реки.Тут они маркировались, дополнительно обрабатывались и рядом укладывались в огромные штабеля – высотой с двухэтажный дом. Потом, весной в большие паводки, эту армаду бревен постепенно скатят в воду и она донесет их до нужных мест. А пока зима, все заковано морозом и даже из топких мест возможно вывезти лес. Вот и происходит накопление бревен, чтоб весной расстаться с ними. Окончательная обработка бревен до стандарта оканчивалась тем, что на плотбищах накапливались большие кучи сучьев и древесной коры, которые осложняли дальнейшие работы. Это отходы приходилось сгребать в большие кучи и сжигать. Они круглосуточно горели, теплясь буграми горячей золы, даже в лютые морозы. Ребятишки любили ходить сюда и погреться, пожарить картошку и просто побыть среди громадных штабелей бревен источающих смолянистые запахи. Лучших мест для игр в прятки и в войну, чем здесь не было. Да и наковырять с лиственного бревна смолы – серы, которую если перетопить, то лучшей по вкусу и полезности жвачки не было. Есть нечего – жуй жвачку, – запаха изо рта приятнее нет на свете. Да и поменять на что -тоже неплохо. Ходовой товар – одним словом, а главное – дармовой. И вот однажды, в конце зимы, когда солнце в зените нагревало до тепла шершавые бока бревен, а снег начинал мягчеть – подтаивать, ибо не сегодня – завтра по календарю – весна, ватага пацанов пришла на плотбище. Основная масса ребятишек училась, многие переросли свои годы, отлынивали от учебы. И все проклятая война! В 1947 году Сталин издал указ – всех посадить за парты. Не хочешь учиться- иди работай. Садили учиться, заставляли работать, отправляли в колонии. Да, куда там! Сразу выполнить приказ оказалось невозможным. Колонии были переполнены. Малолетний бандитизм и беспризорность гуляли по стране. И вот на сей раз вот такая ватага пацанов всех уровней и сословий привалила на плотбище. Разумеется, сзади горланящей на все лады пацанвы, тащился Улюмка. В игры его уже не принимали, но и не прогоняли. Он стал какой-то блаженный, часто задумывался, то плакал, то смеялся. А в народе к блаженным относятся с пониманием. Понимали это и пацаны. Если было, у них что-то съестное – делились с ним, но не обижали. Рабочие с плотбища тоже пацанов прогоняли, так как играя на таких громадных штабелях бревен, сорваться с них было проще простого. А иногда и штабеля бревен с грохотом рассыпались из-за плохо подставленных подпорок, что тоже могло привести к беде. Но как бы их не гоняли, пацаны все равно продолжали быть там, где опасно. Интересно там! И опровергнуть эту точку невозможно Разделившись на две половины, одна часть ушла «жмуриться», другая прятаться. Прятавшаяся сторона старалась не попасться на глаза искавшей и поэтому залезала в самые невероятные щели между бревен штабелей. Вдруг, рыжий Валька Сидоркин из команды искавших заорал что есть силы: – Гля ребя! Улюмка чего вытворяет, так и загнуться может! Пацаны, кончай игру! Гляди, гляди! Тревожные крики Вальки подействовали на спрятавшихся пацанов и они осторожно стали выглядывать со своих мест. Улюмка плясал какой-то непонятный танец и что-то выкрикивал на калмыцком языке. Он подбегал к огненным кучам и возвращался назад словно выискивая место куда же прыгнуть. Наконец, покружившись на месте, он вдруг быстро побежал и врезался в край чуть дымящейся огромной мерцающей кучи, вздыбив пепел и золу, поднявшихся вверх. Из-под пепла и золы полоснул красным полотнищем огонь таившейся в середине и брызнул во все стороны пучками искр. Лови, его! Лови! – завизжали бабы – маркировщицы и кинулись к тому месту, где катался человеческий комочек объятый пламенем по краю огненной кучи. Но поймать его никак не удавалось. Наконец один мужик бежавший с уже снятой фуфайкой, накинул ее на Улюмку, сгреб его в охапку и отбежав на несколько метров от костров завалился вместе с ним в кучу грязного снега на обочине дороги. Задыхаясь и кашляя от дымящийся одежды, все стали закидывать их снегом. Наконец мужик встал, приоткрыл фуфайку, побросал под нее еще снега и совсем стащил ее с Улюмки. Калмычонок лежал на снегу с обугленным лицом в прогоревшей одежде и не подавал признаков жизни. Скрюченные обгорелые руки и видневшиеся тощие черные колени сквозь прожженные штанишки, дополняли страшную картину. И вдруг, скрюченное тельце мальчишки задергалось. Живой он, живой! Засуетились все вокруг. В больницу его надо! – завопили бабы. На фуфайке его нести надо, а то кожа полопается. Мужики переложили тщедушное тельце на обгорелую фуфайку и осторожно понесли его к селу. До больницы было далеко. Все пацаны гурьбой сопровождали процессию. Бабы плакали, сморкаясь в рукава, проклинали жизнь. На плотбище как на грех не было ни одной машины, ни трактора, ни лошади. Все были в разъезде. Путь до больницы, наиболее короткий лежал через гараж. Надо бы как-то родных его оповестить! А чей он и где живет? Ребятишки, где его родня, где он живет? – допытывались бабы. А там где этот калмык, что шоферит, там он и живет! Ответил кто-то из пацанов. Так это выходит Максима Цынгиляева – сынок, или кто? Не знаем. Они все его баажа Мукубен зовут. Может это по ихнему папа, не знаем. Поди ж ты! – дивились бабы, – Максим рядом со своими детьми и чужих кормит, а сколько ж у него своих? Не знаем. А жена, – то тоесть мать-то у детей есть? Не знаем. Старухи там только какие-то. Ребятишки, вы быстрей побежали бы в гараж, может там кто из водителей есть, довез бы до больницы быстрей. Пацаны быстро убежали. Вскоре они вернулись назад крича издалека. Там как раз дядя Цынгиляев разгружается, сейчас подъедет. И действительно через несколько минут показался пустой лесовоз, из которого обеспокоено выглядывал сорокалетний скуластый калмык. Остановившись перед толпой, он внимательно смотрел на лежащего на фуфайке мальчонку. Максим горе-то какое! – обгорел парнишка, в больницу его надо! – хлюпали бабы. Твой это? – заглядывали они ему в глаза. Мой, мой! Печально кивал головой. Все Орешенские калмыки мои! – И нагнувшись над мальчонкой он еще внимательнее стал смотреть на него. Положите его на дорогу – сказал он. Может в кабину его сразу, да в больницу быстрее – подсказал мужик. Никуда его уже не надо, – его уже здесь нет. К-как? Да вот он, ты че, Максим? – опешил мужик. -Да тело его здесь, а души нет, там он уже, на небе. И Максим медленно поднял глаза вверх. Мужики положили фуфайку на раскатанную дорогу, в недоумении переглядываясь и поглядывали на небо. А Максим встал на колени потрогал шею и голову Улюмки, поклонился, соединив руки у своего лица, сказал несколько слов по-калмыцки и поднялся на ноги. Пусть полежит пока на земле, дождется пока душа долетит до неба. Тогда и повезу его. А сгореть ему надо было там, дома, чтобы не мучился здесь. Не сгорел бы, так пристрелили бы. – Да ты что Максим, бог с тобой? – зажали себе рты бабы – ошалело глядя на него. Бог, говоришь? Косо поглядывая спросил одну. Ты где родилась? – неожиданно спросил он. Я –то? Здесь! – растерялась баба, тутошние мы! Вот, вот! У тебя Бог есть, дом у тебя есть. Не везли тебя сюда как скотину, да еще под автоматами. А его и меня везли. Их слабых и невинных отдельно от нас везли. А нас здоровых и сильных с фронта снимали и в лагеря под автоматами заталкивали. Это вместо того чтобы фашиста били, нас в лагеря. Это мне повезло, меня долго мой генерал не отдавал, за столько «языков» сколько я в разведке будучи приволок, он меня на героя представлял. Все твердил: – терпи Цынгиляев, это вранье и ошибка с твоим народом. Разыщем твою жену и детей. А когда все-таки скрутили, замолчал мой генерал. Ну вот , и заработал, я себе прощение – трудом в лагерях. Свободен. Но раз приехал воссоединиться с семьей, значит я такой же предатель и спецпереселенец как мои малолетние дети и жена. А где они? Кто мне скажет? -Да ты че, Максим, здесь нет твоих детей и жены? А мы думали, что это твои дети. Да вот так! – растеряно развел он руками. Моих родных здесь никого нет, хотя за всех Орешенских калмыков вроде как отвечаю. Ну, ладно давайте –ка моего малыша, поеду похороню его. Максим да ты что? Надо бы его в больницу или к участковому на освидетельствование. Что вы, какое освидетельствование? Сколько наших здесь перемерло? Как собак зарыли. И за него отвечать никто не будет. И он осторожно поднял на фуфайке скрюченного мальчишку. Потом снял с себя засаленную фуфайку, оставшись в одной гимнастерке, и протянул мужику, стоявшему в рубахе. На, одень, а то простынешь! Да ты че Максим! – заупрямился мужик. Одевай, одевай! – у меня в машине еще старенькая есть. Мужик нехотя взял фуфайку. -И спасибо всем вам! -Да за что? Мальчишку-то не спасли. -За человечность спасибо! И захлопнув дверку кабины, он пошел обходить машину к дверке со своей стороны. И идите на свои рабочие места, а то вон уже начальство шагает сюда. Взревев мотором, он медленно развернулся и уехал. На десятом у них кладбище, наверное туда повез. А копать могилу-то сейчас как? Все заморожено. А, маломальскую ямку выдолбят и ладно. А весной камнями да дерном накроют. Придут попоют на могилах, пожалкуют, вот тебе и жизни конец. Люди ведь тоже, а за что на них такие мучения? Пошли-ка скорей на рабочее место, а то вон парторг коршуном уже летит. Парторг все-таки догнал кучку рабочих и первые его слова были: почему не на рабочих местах? А то кто-нибудь бревна растащит, или молоко скиснет! – сказал кто-то. Лесная промышленность – придаток оборонной промышленности нашей социалистической родины, – важно заявил парторг. И как учит коммунистическая партия… – ну поехала старуха за дровами, – не дали закончить парторгу нравоучение. Ты спрашивал почему не на рабочих местах? Отвечаем: – эта дорога, и плотбище – это все наше рабочее место. А сейчас помогали спасать мальчонку, да не спасли! Зло выкрикнула одна баба. -Что за мальчонка? Что с ним случилось? Кто он, из местных или из этих спец.переселенцев – предателей? Да как у тебя язык поворачивается ребенка называть предателем? Окрысилась опять эта же баба. Я разъясняю вам гражданка Ливанова, что партия и правительство постоянно призывают… – ну, коль тебя призывают, то иди и пусть тебе партия и правительство объясняют, как из-за скотских условий жизни погибают дети, а потом их хоронят как собак. -Товарищ Ливанова! Начальнически прикрикнул парторг. Я тебе не товарищ! Я беспартийная! И баба грузно зашагала к штабелям бревен. Парторг принялся выспрашивать у пацанов. Но пацаны народ смекалистый. Не раз поротые их задницы напоминали им, что от властей лучше быть подальше. Дружно, ответив: – мы ничего не видели и не знаем! – пацаны отправились в село. День был испорчен. По чьей вине была загублена еще одна душа, да еще и детская? – знал один Бог. Но разговор о боге в те времена надо было вести с оглядкой.