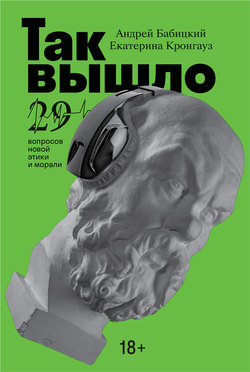

Читать книгу Так вышло: 29 вопросов новой этики и морали - Андрей Бабицкий - Страница 5

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Часть I

Вопросы, которые были всегда

Глава 1

Человек – он плохой или хороший?[1]

ОглавлениеКейс № 1

В конце 2019 года режиссер Илья Хржановский стал художественным руководителем киевского мемориального центра «Бабий Яр», посвященного памяти жертв нацистских преступлений, – в Бабьем Яру в 1941–1943 годах было расстреляно около 100 тысяч человек. В апреле 2020 года в сети появилась концепция музея, который планируется создать на территории центра. Она вызвала возмущение не только в социальных сетях, но и в команде самого музея – часть сотрудников, в том числе главный историк мемориального центра «Бабий Яр», исследователь холокоста Карел Беркхоф, ушли из проекта.

Катя: В прошлом своем проекте, «Дау», Илья Хржановский построил в Харькове советский институт, в который поселил людей и в течение нескольких лет их снимал. У кого-то были роли, у кого-то не было, в институте случались секс, пьянки, побоища – всё это потом долго монтировалось в множество часов экранного времени, а когда было показано публике, начались скандалы. «Дау» поднял множество этических вопросов[2]. Сегодня искусство затрагивать не будем, а поговорим о музее и опыте, который предлагается всем пережить. Надо сказать, первое, что меня поразило после прочтения концепции «Бабьего Яра», – это удивительное сладострастие, с которым в презентации представлен проект психологического эксперимента над людьми.

Андрей: Этические дилеммы, в которых окажутся посетители, предполагается сделать очень реалистичными за счет современных технологий. Если верить презентации, они будут персонифицированы при помощи психологического скрининга и анкетирования.

К: Да! Попадая в музей, посетитель проходит тестирование и становится частью музейной экспозиции. Он идет своей персональной, предписанной ему по результатам тестирования тропой, и во время этого путешествия с ним происходят некие трансформации, благодаря которым он оказывается полноправным участником событий 1941–1943 годов и в результате узнает что-то новое и о себе. Все, что там произойдет, смогут увидеть следующие посетители. Концепция Хржановского опирается на известные психологические эксперименты: Стэнфордский тюремный[3], эксперимент Милгрэма[4], эффект толпы, «Добрый самаритянин»[5]. Все они сводятся к тому, что человек, помещенный в некоторые обстоятельства, проявляет не самые приятные свои черты. В общем, весь мемориальный комплекс «Бабий Яр» станет сам по себе местом огромного эксперимента над людьми.

А: Эта концепция – поразительный документ, она совершенно не предполагает, что в мемориальном комплексе будут о ком-то вспоминать. А ведь это главная задача мемориального комплекса и важная человеческая потребность – рассказать о людях, которые погибли. Все жертвы «Бабьего Яра» оказываются в этой концепции всего лишь персонажами компьютерной игры, где главный герой – посетитель.

К: В зависимости от психологического портрета и обстоятельств он может оказаться жертвой или палачом. Но если ты палач, то по кому будешь стрелять? По голограммам когда-то расстрелянных здесь евреев? Интересно, имеют ли жертвы – люди, которые погибли в Бабьем Яру, – право на то, чтобы милые женщины и мужчины, которым дали в руки автоматы, не расстреливали их голограммы?

А: И главное – зачем это все нужно? Зачем говорить «Все люди – звери. Вы такие же гестаповцы, просто у вас до сих пор не было повода проявить себя. А сейчас он появится, и вы это поймете»?

К: Есть один важный момент: знание о том, что плохое может повториться, защищает нас от его повторения. Я была во многих еврейских музеях и мемориалах в разных странах мира. И конечно, очень многое построено там на том, чтобы как можно сильнее задеть твои чувства, даже без всякого эксперимента. Всюду есть эта художественность, которая создает атмосферу ужаса и отвращения. Один из сотрудников «Бабьего Яра», уволившихся в знак протеста после того, как Хржановский представил свою концепцию, написал, что она неэтична, потому что противоречит основной идее всех музеев и организаций, занимающихся холокостом, – «никогда больше». Действительно, у концепции Хржановского совсем другой посыл – можем повторить в любой момент с любым человеком. И в этом очень важное этическое, идеологическое расхождение концепции Хржановского с основной идеей памяти о холокосте.

А: Я за этим вижу политическое высказывание, что люди – сами по себе плохи.

К: На этом была построена концепция Ханны Арендт[6] – что зло делается руками обычных людей.

А: И Ханна Арендт, и Стэнли Милгрэм, который проводил социально-психологические эксперименты, наблюдали за одним и тем же процессом Эйхмана – на суде он последовательно повторял, что был обычным человеком[7].

К: Просто выполнял приказы, как винтик в машине окончательного решения.

А: Но, если ты всерьез соглашаешься с тем, что любой человек может стать таким винтиком, получается, что от повторения холокоста нас удерживают только мудрые автократы.

К: Мы все-таки очень многого про себя не знаем. Что будет, если мы действительно столкнемся с насилием, голодом, страхом? Возможно, в нас откроются грани, о которых мы не подозревали. Хржановский предлагает нам это проверить.

А: Есть какая-то невероятная самоуверенность в том, чтобы считать, что с помощью новых технологий – VR, голограммы или эксперимента – человек сможет получить опыт, сравнимый с опытом тех, кто оказался в Бабьем Яру в 1941–1943 годах.

К: Но ведь кино пытается дать нам такой опыт – ты же сопереживаешь герою. Причем настолько, что некоторые фильмы о тех событиях слишком тяжело смотреть. Мне хватает этих переживаний, чтобы понять: я не хочу, чтобы когда-нибудь люди опять все это пережили – причем в любой роли. Описанные в концепции «Бабьего Яра» психологические эксперименты были придуманы для психологического развития и обучения. Хржановский, конечно, использует их для того, чтобы показать человеческую деградацию, абсолютную низменность и слабость человеческой души.

А: Вокруг Стэнфордского тюремного эксперимента было много споров, в том числе из-за того, что он нарушал и научные принципы проведения экспериментов. Одна из претензий состояла в том, что, когда ты приглашаешь добровольцев участвовать в чем-то подобном, откликаются довольно специфические люди. Интересно, кто поедет получать иммерсивный опыт в «Бабий Яр»?

К: Я должна тебе признаться, что однажды, в начале нулевых, меня по заданию редакции отправили на экскурсию во Владимирский централ. Нас привезли во Владимир, покормили завтраком и дальше с криками выгнали к автобусу для перевозки заключенных, надели наручники, куда-то конвоировали, взяли отпечатки пальцев, посадили в вычищенную для туристов камеру. Что-то я, наверное, тогда написала ироничное о том, как все это на самом деле далеко от реального опыта, просто очень острые ощущения. Мне бы хотелось так никогда и не узнать, как я буду вести себя, когда будут выдирать ногти мне или кому-нибудь, кого я люблю. Мне кажется, есть опыт, который человеку не нужен, он ничего хорошего никогда ему не даст.

А: Более того, я думаю, что в некотором смысле этот опыт невозможен. Он состоит не в том, чтобы проснуться на рассвете на берегу Днепра и взять в руки автомат. А в том, чтобы прожить годы, которые привели в эту точку. Тоталитарное государство, особенно немецкое, само по себе – огромный жестокий эксперимент по социальной психологии. Поэтому воссоздать его нельзя. Можно сделать все максимально натуралистично, но не получится передать настоящий страх или устроить настоящую многолетнюю промывку мозгов. После того, как я посмотрел на презентацию Хржановского, я могу сказать, что не допустить повторения того, что тогда происходило, – это не допустить не только убийства людей, но и в принципе появления подобного рода моральных дилемм.

К: Я не согласна с тобой в том, что этот опыт нельзя получить. Есть места, где продолжают уничтожать людей. В мире, где есть настоящая жестокость и настоящий геноцид, его не надо конструировать. Если мы хотим дать человеку этот опыт, мы можем организовать ему такие же автобусы, как во Владимирский централ, только в Руанду.

А: Нет. Ты можешь попасть в Руанду, но ты не можешь оказаться внутри руандийца. Этот опыт нельзя получить, и поэтому я считаю, что создание такого музея в Бабьем Яру ничему нас не научит, только принесет в мир больше зла. Проект Хржановского построен на мизантропии, на нелюбви к людям. И поэтому мне кажется важным поговорить о том, почему надо считать, что люди на самом деле хорошие.

Кейс № 2

В 2020 году вышла книга голландского историка Рутгера Брегмана «Человечество: Оптимистическая история» (Humankind: A hopeful story), в которой он продвигает идею, что в человеке изначально заложено стремление делать добро и эту программу на самом деле не так-то просто отключить. Брегман спорит с философами и писателями, которые на протяжении нескольких веков представляли человека животным, спрятанным под маской цивилизации. В поисках аргументов для этого спора Брегману удалось найти историю, опровергающую одну из важных книг XX века – «Повелителя мух» Уильяма Голдинга. В «Повелителе мух» мальчики, оказавшиеся на необитаемом острове, превратились в дикарей, стали злыми и жестокими. В реальной истории, которую пересказывает Рутгер Брегман, мальчики провели на необитаемом острове 15 месяцев, но не одичали, а сумели организовать свою жизнь так, чтобы выжить. После спасения они дружили еще много лет и совершенно не стыдились своего приключения.

Катя: Эта новость перевернула мой мир. Мне кажется, в детстве «Повелитель мух» производит такое невероятное впечатление, потому что разрушает мечту о жизни без надоедливых и скучных взрослых. А теперь выясняется, что мы все могли спрятаться на необитаемом острове и жить там долго и счастливо.

Андрей: Я давно ждал этой публикации. Я не знал, кто ее сделает и по какому поводу, но был совершенно уверен, что она выйдет. Я довольно много читал про людей в экстремальных обстоятельствах. Например, про полярников. Истории там бывали очень разные: некоторые экспедиции заканчивались совершенно невероятными подвигами гуманизма и сострадания, в других команда могла отравить капитана мышьяком, чтобы скорее вернуться домой. Но ни одна из историй не была голдинговской. То есть люди в подавляющем большинстве своем были хорошими.

К: А я всю жизнь увлекаюсь социальной психологией и все время читаю про разные эксперименты, которые доказывают, что, если снять с человека шелуху культуры и социальных ограничений, тут-то из него и попрет настоящая животная гадость.

А: Это очень консервативный взгляд на мир. Еще во времена французской революции ее противники говорили: «Вот поглядите, мы сняли с людей шелуху и они устроили термидор». Получается, наша ответственность перед человечеством состоит в том, чтобы держать людей в ежовых рукавицах, чтобы не дать им стряхнуть эту шелуху, и, как бы ни был плох политический режим, крепостное право и так далее, они все равно лучше, чем бешеные толпы злых обезьян, которые скрываются под личиной людей.

К: То есть, по-твоему, все эти эксперименты на самом деле не освобождали человека от ограничений и не обнажали его истинную сущность, а просто ставили его в такие условия, что в нем просыпалось животное. Знаешь, на что это похоже? На христианскую идею, что дети изначально безгрешны и, только когда жизнь и искушения делают свое дело, они становятся грешниками. Но мы же не живем в соответствии с этой идеей. Когда мы воспитываем ребенка, нам кажется, что, если мы до него не донесем каких-то общечеловеческих вещей – не расскажем, что младшим надо уступать, старших уважать, не надо ссориться и так далее, ничего осмысленного из него не получится. А теперь если мы примем идею, что человек базово и так хорош, то окажется, что все системы воспитания, образования, социального взаимодействия, которые человечество выстраивало несколько тысяч лет, были абсолютно бессмысленны.

А: Люди впустую тратили на них время.

К: Не просто тратили время, а портили детей. Потому что исходили из неправильной предпосылки.

А: Но ты же не пытаешься научить ребенка каждой мелочи. Ты учишь его не врать и не воровать. Причем, возможно, он бы выучился этому и сам, потому что минимальная цивилизованность – это не бонсай, который надо постоянно подстригать и поливать, а довольно естественная вещь. Задача воспитания не в том, чтобы при помощи подпорок, двойного скотча и веревочки создать приличного человека, а в том, чтобы не травмировать человека настолько, чтобы он стал плохим.

К: Я-то как раз всю жизнь исхожу из того, что люди хорошие, а если они творят зло, то что-то пошло не так. По – моему, объективное отношение к человеку – это любовь к нему. И тогда ты видишь человека таким, какой он есть. Но все же с теорией Брегмана не все гладко. Как быть с фашизмом?

А: Рутгер Брегман много про это пишет. Он считает, что к совершению преступлений людей подготовил очень травмирующий опыт – годы нацистской пропаганды. На эту тему много писали и до Брегмана. И не будем забывать – точно так же, как не каждый человек готов участвовать в тюремном эксперименте, не каждый пойдет работать в лагерь, когда туда набирают охранников, вертухаев.

К: То есть вертухаи не обычные люди, а те, кто отозвались?

А: Да.

К: В какой-то момент проявления человеческой жестокости перестали меня удивлять. Но вот истории про праведников народов мира – про неевреев, которые спасали евреев, – меня потрясают до сих пор. В Риге есть прекрасный музей Жаниса Липке, человека, который спас из гетто 44 человека. Казалось бы, какое ему было дело? Но он рисковал собственной жизнью, спасая евреев.

А: Ты же понимаешь, что тут тоже может быть отбор? Что в какой-то момент Жанис Липке выходит из дома и видит, что набирают праведников. Большинство людей этого просто даже не понимают – они проходят мимо и думают: «Ой, еврея повели». А Липке думает: «Кажется, набирают праведников».

К: Кстати, праведников в отличие от вертухаев набирают ежедневно. А все равно их гораздо меньше.

А: Да, наверное. В книгах, описывающих зверства каких-нибудь старых войн, обычно рассказывают истории про палачей. Холокост дал нам истории про праведников. Давайте не будем гордиться преступлениями, которые мы совершили, а будем гордиться праведными поступками.

К: Вот ты говоришь, что не каждый человек готов стать вертухаем. Ты считаешь, что отбор уже произведен изначально?

А: Нет, конечно. Еще одна важная идея – даже важнее той, что люди изначально хорошие, – существование свободы воли. У человека есть выбор. Любая траектория жизни, даже не очень удачная, состоит из множества точек выбора. Когда вертухай выполняет свою работу, он оставляет себе возможность – по крайней мере мы должны оставить ему возможность – поступить хорошо.

К: Но почему тогда вся социальная психология построена на экспериментах, которые высвечивают в человеке нехорошие черты? Почему не проводятся эксперименты, чтобы научно доказать, что человек на самом деле хорош?

А: Эти модные эксперименты появились через 20–25 лет после войны, как раз потому, что для людей было абсолютной загадкой, как все это могло случиться. И среди ряда возможных объяснений кто-то натолкнулся на вечно повторяющуюся консервативную мантру, что может быть люди плохи. И решил проверить, так ли это. Но у меня есть и контрпример. Некоторое время назад в Science[8] вышло огромное интернациональное исследование человеческой честности. Исследователи кидали кошелек, в котором была некоторая довольно приятная сумма, и смотрели, что произойдет. Оказалось, что большинство людей возвращает кошельки. И надо заметить, что, например, в России возвращали кошельки чуть ли не чаще, чем в других странах.

К: У нас эмпатия очень развита. Знаешь, как обидно потерять деньги? Я вот один раз 500 евро потеряла. Ну хорошо, а как ты думаешь, если мы все время будем исходить из того, что все люди хорошие, что произойдет? Не воспользуются ли этим действительно плохие люди?

А: Мы же не говорим, что плохих людей не бывает. Просто их не так много. Это, конечно, не исключает того факта, что ущерб они могут нанести огромный. В принципе, довольно легко выучить несколько простых правил, которые позволяют не попасть в совсем уж странные ситуации. Например, что не стоит ходить в гости к людям, про которых ты ничего не знаешь. Или сообщать кому-то номер кредитки. Есть же техника безопасности. Если ее соблюдать, можно доверять людям. Доверие – это важный залог счастья. А неспособность доверять – жутко деструктивная вещь.

К: Но ты же понимаешь, откуда она берется. Все от того же предположения, что в первую очередь человек хочет тебя надуть. Если будет доказано, что люди базово хорошие, добрые и честные, то это, конечно, полностью перевернет наш мир.

А: В некотором смысле этот эксперимент уже поставлен. Потому что есть страны, где люди гораздо больше доверяют друг другу. Это страны с самым высоким уровнем жизни. В Швеции или Голландии люди в среднем доверяют друг другу гораздо больше.

К: Мой любимый индикатор – забор. Доверие в этих странах проявляется в первую очередь в том, что там нет заборов.

А: Да. У тебя может не быть забора, ты можешь оставить какую-то ценную вещь на пороге, не боясь, что ее кто-то украдет. Ты можешь купить что-то в интернете, не проведя перед этим четыре часа в поисках отзывов на магазин, потому что боишься, что твои деньги просто украдут, и так далее. Согласно экономическим исследованиям, чем больше в обществе доверия незнакомым людям, тем лучше оно живет. Я так сформулирую: доверять абсолютно всем – неправильно, но каждый из нас должен научиться доверять большему числу людей, чем он доверяет сейчас. Мы дети трудных лет России и Советского Союза. Мы все недостаточно доверчивы. Нам полезно говорить о том, что люди хорошие. Полезно читать Рутгера Брегмана. И главное, все наши с тобой разговоры про этику тоже рассчитаны на хороших людей, а не на плохих. Я могу это легко тебе доказать – мы с тобой никогда не апеллируем к выгоде, только к человеческому. Мы могли бы записать подкаст, почему невыгодно бить детей. Но почему-то этого не делаем.

К: Это было бы нам невыгодно.

А: Да. Но, в принципе, любой наш разговор опирается на предпосылку, что люди базово – хорошие.

К: Абсолютно счастлива слышать это от тебя. Скажи мне, теперь ты будешь больше доверять полиции?

А: Нет, полиции, как и мафии, я доверять не буду.

К: Разве нельзя считать, что базово там работают хорошие люди?

А: Я верю, что любой полицейский может не делать зла. Я уверен, что есть полицейские, которые и сейчас не делают зла – не подкидывают наркотики, не берут взяток и так далее. Больше того, как я уже говорил, я уверен, что даже плохой человек, который делал зло, всегда может раскаяться, одуматься и пойти по другому пути. Это и есть то чудо, совершенно христианское, которого мы все ждем, про которое мы любим читать и смотреть кино, на которое надеемся до последнего. Готовясь к этому подкасту, мы с тобой оба, почти не сговариваясь, вспомнили один и тот же текст Григория Дашевского, поэта и критика, – коротенькую рецензию на «Жизнь и судьбу» Василия Гроссмана. Вышел сериал по книге и Дашевский написал в Weekend текст по этому поводу[9]. Очень мощный.

К: Давай я процитирую. «Этому сознанию, конечно, должен казаться наивным и банальным трезвый, ясный, не магический и не пьянящий ни в одном элементе роман Гроссмана, где человек всегда часть системы – армии, лагеря, института, редакции и так далее, но без его согласия человеческое в нем неуничтожимо».

А: Да. И это очень важно. Даже у того, кто совершил только что гадость, завтра будет очередной выбор, и мы никогда не можем быть до конца уверены, что он не совершит на этот раз что-то хорошее. Пока есть человек, мы всегда можем ждать чуда.

2

Подробнее о проекте Ильи Хржановского «Дау» см. в главе «Надо ли защищать людей, которые нас об этом не просили?».

3

В 1971 году американский психолог Филипп Зимбардо провел эксперимент в Стэнфордском университете, чтобы изучить, как меняется поведение человека в условиях заключения. Испытуемых разделили на две группы: одни выступали в роли охранников, другие – в роли заключенных. Многие «охранники» оказались склонны к насилию, а «заключенные» получили настоящие психологические травмы. Эксперимент пришлось завершить досрочно.

4

Серия экспериментов, начатая в 1963 году психологом Стэнли Милгрэмом, изучавших поведение человека, который вынужден причинять боль другим людям. В результате экспериментов оказалось, что человек продолжает выполнять указание начальства, даже если то, что от него требуют, вызывает в нем моральные страдания.

5

Эксперимент американских психологов Джона Дарли и Дэниела Батсона, проведенный в 1970 году, исследовал связь между религиозностью и состраданием. Оказалось, что прямой связи между ними нет, а люди склонны помогать незнакомому человеку, только если сами никуда не спешат.

6

Ханна Арендт (1906–1975) – писатель и философ. Одна из идей Арендт – о банальности зла: человек может совершать страшные вещи не из злого умысла, а просто по долгу службы.

7

Адольф Эйхман (1906–1962) – немецкий офицер, возглавлявший отдел гестапо, который занимался «окончательным решением еврейского вопроса». После войны скрылся в Южной Америке, в 1960 году был похищен военной разведкой Израиля из Аргентины и доставлен на суд в Иерусалим. Процесс Эйхмана был открытым, на суде выступали свидетели, было обнародовано множество важных документов. Эйхман был признан виновным и приговорен к смертной казни. В книге «Банальность зла» Ханна Арендт высказывает идею, что Эйхман был не «сверхзлодеем», а обычным человеком, винтиком тоталитарной машины.

8

Статья «Civic honesty around the globe» вышла в журнале Science 5 июля 2019 года.

9

Статья Григория Дашевского вышла в «Коммерсантъ Weekend» 12 октября 2012 года.