Читать книгу Полярная авиация России. 1946–2014 гг. Книга вторая - Андрей Болосов - Страница 7

Глава I. Секретные экспедиции

1.3. В начале славных дел

ОглавлениеВесной 1947 года МАГОН УПА получила два самолёта Пе-8 («СССР-Н395» и «СССР-Н396»), которые конструктор И. Ф. Незваль совместно с И. И. Черевичным подготовили для эксплуатации в полярных условиях.

Для проведения полноценных испытаний сразу решили выполнить на них по два транспортных рейса. 7 июля того же года Пе-8 «Н-395» был разбит при взлёте с мыса Косистый в районе Хатангского залива. Причиной аварии стала ошибка механика, который перекрыл все четыре крана топливоподачи, и все двигатели самолёта разом остановились. И. И. Черевичный мастерски совершил вынужденную посадку на холмистую и заболоченную тундру, люди не пострадали, но самолёт ремонту уже не подлежал. Вину за эту тяжёлую аварию взял на себя командир корабля.

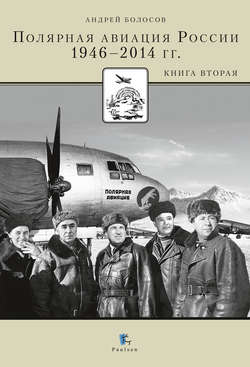

Самолёт Пе-8 «СССР-Н396» на аэродроме в Маточкином Шаре

Второй из переоборудованных Пе-8 под командованием В. Н. Задкова включили в качестве топливозаправщика в состав авиагруппы секретной Высокоширотной воздушной экспедиции (ВВЭ) «С-2» или «Север-2», которая стала советским ответом на всё возрастающую активность американцев и канадцев в Арктике. Официальным её началом стало правительственное постановление от 19 февраля 1948 г.

Таблица аварий в Полярной авиации в 1946–1947 гг.

Кроме Пе-8, в состав ВВЭ также вошли шесть Ли-2 на лыжах, четыре только запущенных в серию Ил-12 и пять Си-47 из 2‑го транспортного авиаполка (с 02.02. 1949 г. – 708‑й авиатранспортный полк особого назначения) 2‑й АДОН (авиадивизии особого назначения) ВВС. Всего в экспедиции участвовал 251 человек, в том числе от ГУСМП – 120 человек, от военной авиации – 125 человек. Из лётного состава Полярной авиации командирами экипажей были И. И. Черевичный, В. И. Масленников, М. В. Водопьянов, И. С. Котов, М. Н. Каминский, Б. Н. Агров, Л. В. Шульженко, М. И. Козлов, Н. Н. Андреев, А. В. Багров и М. А. Титлов. Авиаотрядом руководил генерал-майор авиации И. П. Мазурук. Подготовкой экспедиции по линии УПА с июля 1947 г. занимался его новый начальник полковник М. Н. Чибисов, вступивший в эту должность по просьбе А. А. Кузнецова в мае 1947 г. Это был опытный морской лётчик, в 1944–1945 гг. командовавший спецгруппой по перегонке ленд-лизовских гидросамолётов типа «Каталина» из США в СССР.

Чтобы оценить ситуацию перед проведением Высокоширотной воздушной экспедиции, он на знакомой ему «Каталине» ПБУ-6А проинспектировал маршрут Москва – Диксон – Игарка – Дудинка – Хатанга – Тикси – Кресты Колымские – бухта Провидения – Угольная – Котельный – Москва. (Согласно записям в лётной книжке, в 1947 г. его общий налёт составил без минуты 203 часа).

Американский бомбардировщик Б-29, потерпевший аварию в Гренландии во время разведывательных полётов по программе Ptarmigan в феврале 1947 г.

В справке о лётных происшествиях за 1946 и 1947 годы полковник Чибисов подробно описал и неудовлетворительное состояние аэродромов, и плохое обслуживание материальной части в аэропортах, и недостатки в работе со стороны диспетчеров аэропортов и радиослужбы.

Полковник М. Н. Чибисов. В морской авиации с 1931 г. В 1934–1940 и 1943 гг. служил в ВВС ТОФ, в 1941 г. – в ВВС БФ. В 1944–1945 гг. командовал спецгруппой по перегоке «Каталин» из США в СССР, затем командир 19‑й МТАД. С мая 1947 г. по январь 1951 г. – начальник УПА ГУСМП. Позже – генерал-майор, командир 16‑го минно-торпедного авиационного училища в г. Камышин

Так, например, неоднократно возникали поломки самолётов при посадке «на рыхлый снежный покров», на «размокшую почву» или «мягкий грунт» взлётно-посадочной полосы. Причиной частых пожаров машин был «подогрев мотора лампой АПЛ-1», причиной вынужденных посадок – наличие в бензобаке воды, «заправленной вместе с бензином».

Оценив ситуацию, М. Н. Чибисов отметил в своём дневнике: «Картина складывалась непростая. Места базирования полярной авиации находились на большом расстоянии друг от друга и были раскиданы почти по всему побережью Северного Ледовитого океана. Взлёты и посадки осуществлялись с естественных полос – так было даже в Игарке и Крестах Колымских, где располагались постоянные авиагруппы. Первое, что бросалось в глаза, – это слабое техническое обеспечение полётов и бедность аэродромного хозяйства. Достаточно упомянуть, что в условиях полярной ночи, длившейся до 5 месяцев, полосы посадки и взлёта в лучшем случае освещались слабенькими фонарями «летучая мышь». А чаще всего – кострами горящего мазута. Недостаточность жилого фонда для сотрудников, отсутствие нормальных помещений для отдыха экипажей обескураживали. И это при том, что личный состав работал в тяжелейших условиях и, по большей части, при температурах от –25°С до –40°С. <…> В маленьких, кое-как обустроенных аэропортах пассажиры, как дрова, валялись на полу, ожидая самолёта. Из-за сложных метеоусловий такие ожидания частенько затягивались на несколько суток, а то и недель…»

Поэтому первым делом для экспедиции в авральном порядке были созданы опорные базы на островах Котельный и Врангель, где хранились запасы продовольствия, горючее, запасные части, научное оборудование и пр., а для кардинального изменения ситуации Совет министров СССР 25 марта 1948 года принял решение о строительстве по всему Крайнему Северу вдоль трассы Северного морского пути 14 аэродромов, отвечающих самым высоким требованиям. Выполнение работ поручили Главсевморпути, а его руководство укрепили бывшим начальником управления материально-технического снабжения (строек и лагерей) НКВД генерал-майором инженерно-технической службы В. А. Поддубко. В декабре того же года в Министерстве госбезопасности СССР собрали информацию о ходе работ и подготовили для руководства страны несколько докладных о катастрофическом состоянии дел на строительстве аэродромов вдоль северных границ страны.

Начальник ГУСМП, Герой Советского Союза, генерал-майор авиации А. А. Кузнецов. 1948 г.

Вопрос уже стоял об «исследовании будущего театра военных действий в свете усиления угрозы реального ядерного удара по СССР», поэтому необходимо было, не дожидаясь ввода в строй обещанных 14 грунтовых аэродромов, срочно находить и осваивать «ледяные авианосцы» в Арктике.

Тематический план работ ВВЭ «С-2» был утверждён секретным постановлением Совета Министров и включал комплексное научное изучение района Арктики, известного как «область полюса относительной недоступности», решение практических вопросов обеспечения уверенного самолётовождения и плавания на трассе Севморпути, изучение теоретических проблем океанографии, физики атмосферы, геомагнитного поля Земли. Целями военно-технической подпрограммы стали: определение возможности базирования и действий боевой авиации и сухопутных войск во льдах и на побережье Ледовитого океана в случае военного столкновения между СССР и США в Арктике, а также испытания новой техники (самолётов, средств навигации и связи, систем бомбометания, способов и средств маскировки и т. п.).

Для Главсевморпути приоритетными становились задачи по организации этой и подобных авиаэкспедиций в ближайшем будущем, что привело к очередным кадровым перестановкам. В конце марта 1948 г. А. А. Афанасьев был назначен на пост министра морского флота СССР с сохранением должности начальника ГУСМП (через месяц он будет арестован, обвинён в шпионаже и приговорён к 20 годам лишения свободы). В октябре того же года генерал-майор авиации А. А. Кузнецов становится начальником ГУСМП.

Начало строительства временного ледового аэродрома

В МАГОН в это время группа полярных лётчиков под руководством инструктора Н. В. Метлицкого срочно осваивала новый самолёт Ил-12, который планировали использовать в экспедиции и который сразу завоевал симпатии экипажей. Помимо лётчиков МАГОН к участию в экспедиции привлекли экипажи из региональных авиагрупп. В частности, из Игарки вызвали самолёт Ли-2 лётчика К. Ф. Михаленко. Но всё равно ГУСМП в то время не располагало нужным количеством самолётов и лётным составом для выполнения и экспедиционных, и повседневных работ. Поэтому, чтобы обеспечить ледовые аэродромы необходимыми грузами и обслуживающим составом, маршал авиации К. А. Вершинин предложил для решения всех оперативно-тактических задач в Арктике использовать лётчиков ВВС и передал в УПА несколько военных экипажей с самолётами из 2‑го транспортного авиаполка особого назначения (ТАП ОН). Для сохранения секретности на самолётах смыли красные звёзды и номера, заменив надписью «Аэрофлот». Лётный состав переодели в форму лётчиков Гражданской авиации, но так как военные пилоты никогда не летали в Арктике и не были знакомы со спецификой полётов в ней, то для приобретения опыта к каждому военному экипажу УПА прикомандировало трёх своих инструкторов – лётчика, штурмана и бортрадиста.

Круглая палатка КАПШ-1, за ней более поздняя овальная палатка КАПШ-2

Научный состав экспедиции состоял из 23 человек. Руководил экспедицией новый начальник ГУСМП генерал-майор А. А. Кузнецов, его заместителем по научной работе был начальник геофизического отдела АНИИ М. Е. Острекин, а по материально-техническому обеспечению – Б. В. Вайнбаум. Заместителем начальника экспедиции по военной части стал Герой Советского Союза полковник Н. Г. Серебряков.

Прежде всего надо было решить вопрос с жильём для членов экспедиции, поскольку в это время в Арктике ещё продолжается зима. В своё время конструкцию палатки для «СП-1» предложил конструктор С. А. Шапошников, но она была слишком громоздкой и тяжёлой. На этот раз Шапошников создал новый тип сферической палатки КАПШ-1 (каркасная арктическая палатка Шапошникова) на каркасе из дюралевых дуг. Чехол из плотной чёрной ткани и подстёжка из белой бязи, водонепроницаемый перкалевый пол обеспечивали определённый комфорт, а для отопления использовался газ бутан-пропан в металлических баллонах.

Аэродром базы № 2. 1948 г.

Для проведения гидрологических работ и подъёма образцов грунта со дна океана инженер Ю. К. Алексеев создал лёгкую гидрологическую лебёдку с бензиновым моторчиком и тонким, но прочным стальным тросом. Назначенные в экспедицию сотрудники Арктического института М. М. Сомов, П. А. Гордиенко, А. Ф. Трёшников, М. М. Никитин, Л. Л. Балакин тренировались работать на лебёдке в сквере института.

Участник ВВЭ «Север-2» капитан И. И. Наседкин за полёты в Арктике был награждён орденом Ленина. 1949 г.

В состав экспедиции были включены так называемые «прыгающие» отряды. Метод их работы заключался в следующем: два самолёта с научной группой на борту и облегчёнными приборами совершают посадку на дрейфующую льдину в намеченной точке и выполняют комплекс наблюдений в течение 1–3 суток. После этого перебазируются, или «перепрыгивают», в следующую точку. Этот метод так и стали называть – «метод прыгающих групп». Работой этих отрядов руководил М. М. Сомов.

Следует подчеркнуть, что такие первичные посадки на неизвестные и неподготовленные снежно-ледяные площадки были очень рискованными и требовали особого мастерства лётчиков и слаженности действий экипажа. Обычно после визуального обнаружения достаточно большого участка пакового льда без трещин и торосов на него сбрасывалась дымовая шашка для определения направления ветра. При посадке один из членов экипажа, как правило радист или механик, в открытую дверь смотрел назад, на следы от лыж: если те темнели – значит лёд тонкий и под ним вода. Пилот тут же давал полный газ и взлетал. Если след белый, то радист спрыгивал на лёд с ручным буром и проверял толщину льда, а самолёт, не останавливаясь, двигался вокруг него. Если лёд оказывался достаточно толстым – он останавливался. Если же нет – то радист бежал к машине, где его в дверях подхватывали двое, а самолёт взлетал. Каждая из таких первичных посадок оплачивалась отдельно.

В период подготовки к экспедиции в УПА произошла катастрофа Ли-2 «Н-444». 8 марта 1948 г. самолёт с экипажем из МАГОН (командир В. А. Попов) в ходе рейса Дудинка – Амдерма пропал без вести. Полёт проходил в ночное время, на борту его находились 6 членов экипажа и 14 пассажиров, в том числе командир Чукотской авиагруппы Телес и два ребёнка. Поиски начались уже на следующий день. Велись они интенсивно и долго, но результатов не дали.

ВВЭ «Север-2» началась 17 марта 1948 г. вылетом из Москвы нескольких военно-транспортных самолётов с лучшими экипажами для проверки трасс и аэродромов по маршруту Москва – Архангельск – Нарьян-Мар – Амдерма – Диксон – Хатанга – Тикси. Искали пригодные для посадки тяжёлых самолётов льдины. В трёх районах Арктики нашлись подходящие площадки, где для работы учёных было организовано три ледовых аэродрома: первый – к северу от Новосибирских островов в точке с координатами 80°32' с. ш. и 150°10' в. д., второй – в 380 км от Северного полюса в точке с координатами 86°38' с. ш. и 157°22' в. д., третий – ближе к США, в районе «полюса недоступности» в точке с координатами 80°15' с. ш. и 175°40' в. д. Участник этой экспедиции, в то время штурман Си-47, капитан И. И. Наседкин вспоминал: «В полёт пошли только добровольцы. Риск был велик. Не знали, что ждёт. В Арктике почти никто не летал. Всех предупредили – экспедиция совершенно секретная, никому – ни слова. Все военные полетели под своей «легендой»: географ, топограф и т. п. Сроки экспедиции не были определены.

Пошли на самолётах Ил-12, Ли-2, Си-47. Все переоделись в гражданское. На бортах закрасили военные знаки. Выдали оружие. Мне, как штурману, было тяжело вести самолёты – ориентиров нет, а по всему маршруту всего три радиомаяка: на Диксоне, в Тикси и на мысе Шмидта. Не было карт магнитных склонений, да и радиосвязь на тех широтах была ненадёжной. С огромным трудом прошли. Задание выполнили. В лётной книжке потом начштаба записал: «Спецрейс. Налёт 82 ч.».

Вылет основной группы самолётов состоялся 2 апреля 1948 г. с Центрального аэродрома Москвы на самолётах Ли-2 и Ил-12. Через день в путь отправились из Подмосковья скоростные бомбардировщики Пе-2 и истребители МиГ-3, которые шли южнее основной группы по трассе Салехард – Норильск – Хатанга – Тикси – мыс Шмидта. В пути к ним присоединились два самолёта ВМФ.

На первой базе научную группу возглавил М. М. Сомов, на второй – Я. Я. Гаккелль, а на третьей – А. Ф. Трёшников. С 10 апреля на всех трёх базах работы пошли по полной программе. Все спешили, так как приближалась весенняя оттепель.

«Прыгающие отряды» на двух самолётах Ли-2 и Ил-12 – экипажи и несколько учёных – вылетали в разные районы Полярного бассейна. После выбора посадочной площадки самолёты садились, экипажи ставили палатки, учёные проводили необходимые гидрологические замеры. Затем самолёты перелетали в другой район или возвращались на одну из баз экспедиции. Была чётко отработана методика проведения промерных работ на дрейфующей льдине.

Знаменитые полярные асы И. И. Черевичный и М. В. Водопьянов. 1948 г.

23 апреля 1948 г. три самолёта Полярной авиации доставили отряд М. М. Сомова в географическую точку Северного полюса. Учёные немедленно начали проводить комплексные наблюдения. Гидрологи М. Сомов и П. Гордиенко взрывом проделали лунку в полутораметровом льду, установили на ней лебёдку и накрыли её палаткой. Глубина возле Северного полюса оказалась равной 4039 м. Один из самолётов под командованием И. И. Черевичного в тот же день улетел на базу № 3. На полюсе остались два Ли-2 под командованием И. С. Котова и В. И. Масленникова. Всего на обоих бортах находилось 18 человек: 12 членов экипажей, 4 научных работника, журналист и кинооператор.

На второй день в районе полюса началась интенсивная подвижка льдов. Льдина, на которой размещались самолёты и лагерь, треснула в нескольких местах. Одна трещина, продолжая расширяться, прошла вблизи самолётов, отрезав их от взлётной полосы. Местами образовались разводья. Вскоре трещины прошли даже под самолётами. В тридцатиградусный мороз пилоты прогрели моторы, чтобы отъехать от опасной зоны. Но стронуть машины с места не удалось – примёрзли лыжи! Чтобы сдёрнуть и развернуть самолёты на ледяном пятачке, пришлось тросом зачалить Ли-2 за киль и всем лагерем впрячься в постромки. Трещины на льдинах закрыли наспех изготовленными дощатыми настилами.

Торошение льдов в этом районе происходило более суток. Только на второй день подвижки прекратились. Пришлось заново строить взлётную полосу, прорубая в торосах широкие проходы, взрывая их, засыпая трещины обломками льда и затем заливая их водой. С трудом удалось выровнять полосу длиной 340 м, а для взлёта самолёта Ли-2 требовалась минимальная полоса длиной 680–700 м. Нужно было спешить, чтобы улететь до начала новой подвижки. Для облегчения машин пришлось бросить лебёдку, часть оборудования, продовольствие, бочки с горючим и даже большую ценность по тем временам – баллоны со сжиженным газом, а бензина взять всего на час полёта. В самолёты погрузили только самое ценное оборудование. М. М. Сомов позднее вспоминал: «Это был «цирковой» взлёт. Первым взлетел самолёт Котова. Я был на первом самолёте. Моторы взревели в начале небольшой полосы. И лыжи покатились, грохоча о лёд. Всё быстрее и быстрее приближалась полоса разводья, а за ней – синие хребты торосов. Казалось, самолёт соскочит в воду и через мгновение врежется в торосы. Но в нужный момент Котов поднял самолёт в воздух, и мы уже летим над торосами. Вслед за Котовым благополучно взлетел второй самолёт – Масленникова… Мастерство наших пилотов при взлёте спасло нам жизнь». Самолёты сумели сесть на временной базе в 150 км от полюса, где на Си-47 с горючим для дозаправки их ждал капитан Л. В. Шульженко. Вскоре учёные продолжили свою работу.

Герой Советского Союза В. Д. Боровков

Через сутки, забрав запасную лебёдку на второй базе экспедиции, отряд М. М. Сомова вместе с заместителем начальника экспедиции по науке М. Е. Острекиным вылетел к месту предполагаемого второго магнитного полюса. Наблюдения в этой точке были выполнены обстоятельные, но второго магнитного полюса здесь не оказалось. Но в этот день, 27 апреля 1948 года, в точке с координатами 86°26’ с. ш. и 154°53’ в. д. было сделано другое открытие – здесь, совсем рядом с Северным полюсом, вместо ожидаемой океанической глубины 4–5 километров было зафиксировано всего лишь 1290 метров. Так был открыт подводный хребет Ломоносова, протянувшийся от Новосибирских островов через полюс к канадскому острову Элсмир.

Герой Советского Союза В. А. Попов

Всего в период работы экспедиции самолёты совершили 121 посадку на ледовые аэродромы на дрейфующих льдах в 10 пунктах Центральной Арктики, а 6 мая 1948 г. экипаж майора И. Г. Севостьянова из 2‑го ТАП ОН с инструктором от УПА В. М. Перовым на военно-транспортном самолёте Ил-12 достиг Северного полюса, где несколько часов проработали сотрудники Арктического института.

Герой Советского Союза майор И. Г. Севостьянов

Также в апреле в ходе одного из разведывательных полётов пилот И. П. Мазурук и штурман Б. И. Иванов в точке 85°45' с. ш., 140°50' в. д. обнаружил новый, пока самый крупный «ледяной остров» в Центральной Арктике, длиной 32 км и шириной до 28 км с обрывистыми берегами, долинами и оврагами. Примерно через полтора года И. П. Мазурук видел его уже сравнительно недалеко от полюса, на 87° с. ш., 155° в. д. и уже обследованным и обжитым американцами, которые дали острову название «Т-2».

Всего в апреле – мае экспедицией были организованы восемь временных баз на льду, в том числе в точке географического Северного полюса, на которых проводились разно-образные научные исследования. Работы в высоких широтах были закончены 8 мая, после чего экспедиция «Север-2» на Си-47 и двух Ил-12 возвратилась в Москву и в Ленинград.

Успешная работа ВВЭ «Север-2» дала полярным авиаторам бесценный опыт посадок на дрейфующие льды, научным работникам – уникальные материалы, а руководству ГУСМП и командованию ВВС – уверенность при планировании новых операций в Арктике.

Сразу после сбора первой информации о состоянии ледяного поля в различных районах Арктики было решено провести эксперимент по перелёту группы новых истребителей Ла-11 на один из ледовых аэродромов, используемых учёными. В случае успеха операции появлялась возможность размещать самолёты на аэродромах за Полярным кругом и на дрейфующих льдинах и использовать истребители для перехвата вражеских бомбардировщиков на дальних северных рубежах.

Ещё раньше, в соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 12 декабря 1947 г., на часть Ла-11 поставили противообледенительную систему для лобового стекла фонаря и лопастей винта, а на несколько самолётов – реверсивные винты с доработанной системой управления, которые упрощали посадку на ледовых аэродромах, так как при этом не требовалось использования энергичного торможения.

30 марта 1948 г. лётчик А. Г. Прошаков провёл специальные испытания для определения возможности безопасного взлёта Ла-11 на лыжах с неукатанного снега. Четыре взлёта он выполнил на колёсах с укатанной снежной полосы и шесть – на лыжах с неукатанной полосы.

Герой Советского Союза В. И. Масленников

На первом этапе операции группа в составе трёх истребителей Ла-11 выполнила перелёт из Москвы на аэродром мыса Шмидта (на Чукотке) дальностью 8500 км. Следует заметить, что аэродром на мысе Шмидта представлял собой галечную косу длиной около километра и шириной 30–40 метров, обозначенную флажками и заканчивавшуюся неширокой морской протокой. На краю косы стояли два дощатых домика для обслуживающего персонала и экипажей.

Герой Советского Союза И. И. Черевичный. Апрель 1954 г.

К первому полёту в район Северного полюса были привлечены лётчики В. Д. Боровков, В. А. Попов и штурман авиагруппы С. А. Скорняков из 1‑й иад и 53‑го иап, базировавшегося возле чукотского поселка Уэлькаль и имевшего большой опыт длительных полётов на истребителях в сложных метеоусловиях Севера. Обеспечивали экспедицию экипажи самолётов Ли-2 из 650‑го отдельного транспортного авиаполка, Си-47 из 1‑го транспортного авиаполка 2‑й авиационной дивизии особого назначения и Ил-12 из 708‑го транспортного авиаполка особого назначения. Возглавил эту операцию начальник ГУСМП генерал-майор А. А. Кузнецов.

На этапе подготовки к перелёту три Ла-11 и двухмоторный разведчик Ту-6 (модификация бомбардировщика Ту-2) в качестве лидера провели несколько тренировочных полётов в полярных условиях, базируясь на мысе Шмидта и острове Врангеля. Затем с острова Врангеля на разведку к полюсу вылетел Ту-6, имевший достаточно хорошее навигационное оборудование. Он совершил посадку на льди-ну в районе Северного полюса (82°51' с. ш. и 172°30' в. д.) и вернулся на материк. 7 мая 1948 года при благоприятном погодном прогнозе все три истребителя на колёсном шасси, следуя за лидером Ту-6, перелетели на базу № 2 и благополучно сели на подготовленную льдину. ВПП была хорошо расчищена на длину около километра и ширину метров триста. Но когда шасси коснулись ледяной поверхности, то даже при полностью включенных тормозах самолёт не гасил скорость. Пришлось использовать опыт автомобилистов, часто притормаживая и отпуская педаль. Позже в наградном листе полковник Н. Г. Серебряков отмечал: «Самолёт посадочных лыж не имел и посадки производились на колёса. Всё это было произведено мастерски, так как посадочные площадки были крайне ограничены и заснежены. Условия полёта проходили в тяжёлых метеорологических условиях Арктики. Для выполнения таких заданий необходимо проявление мужества и отваги». А пока лётчики отметили это событие обедом из сибирских пельменей на льдине в Северном Ледовитом океане, расположенной на 82°15' с. ш. и на расстоянии 1200 км от материка. Через 12 часов они вернулись назад. Посадки истребителя на дрейфующие льды были выполнены впервые в истории авиации.

К сожалению, второй полёт на льдину весной 1949 г. уже шести истребителей окончился трагически. Три лётчика, не имевшие опыта полётов в Центральной Арктике, в сложных метеоусловиях потеряли в воздухе ориентацию и на обратном пути разбились в районе Амдермы.

Истребитель Ла-11 на лыжах. Лыжи имели сверху специальное гнездо для свободного захода самолёта на колёсах, фиксировавшихся упорами с полукруглыми вырезами. После отрыва самолёта лыжи оставались на земле. Закатка истребителя осуществлялась командой из 15 человек за 2–3 минуты

Позже было ещё несколько таких экспедиций в разных районах Арктики, и лишь затем Ла-11 стали регулярно нести вахту по охране наших северных границ. Для этого пришлось, в частности, оснастить самолёты противообледенительными системами, улучшить навигационное оборудование и обеспечить взлёт с неукатанных снежных полос. В конце 1940‑х годов на дрейфующей льдине базировался уже полк истребителей Ла-11.

Ещё одним достижением Полярной авиации в 1948 г. стало обеспечение в конце лета работы экспедиции океанолога А. Ф. Трёшникова при проведении аэромагнитной съёмки по маршруту от Новой Земли до о. Врангеля. К работе был привлечён надёжный гидросамолёт ПБН-1 «Номад», имевший большую продолжительность полёта. Экипажем командовал И. И. Черевичный. За месяц авиаторы и учёные налетали более 50 тыс. км. Помимо выполнения основного задания А. Ф. Трёшникову также удалось составить подробную карту ледяного покрова в центральном и восточном секторах Арктики.

Но, к сожалению, не обошлось в Полярной авиации в этот год и без потерь. 16 сентября в ходе проведения ледовой разведки над Баренцевым морем пропал Ли-2 «Н-464» под командованием В. А. Адамова. Он вылетел из Амдермы при достаточно хорошей погоде, миновал Карское море, дошёл до Земли Франца-Иосифа и, выполнив задачу, повернул на обратный курс. После мыса Желания метеоусловия резко ухудшились. Задул сильный встречный ветер, штормовое море закрывалось туманом, который становился всё гуще. Резко упала путевая скорость. Командир повернул к берегу Новой Земли, но в отсутствие видимости проскочил через пролив Карские Ворота и оказался снова над Баренцевым морем. В это время закончилось горючее.

На поиски людей было направлено несколько самолё-тов. Всей операцией руководил начальник УПА полковник М. Н. Чибисов. Удалось обнаружить только клипер-бот с вещами членов экипажа и бочку из-под горючего с пропавшего Ли-2. Кроме В. А. Адамова погибли штурман С. С. Круглов, механик Л. В. Голотин, радист Н. А. Олейник и известный гидролог А. Н. Золотов.

Ту-6 – первый в СССР фоторазведчик, строившийся серийно, и лидер истребителей Ла-11 в полётах на арктические аэродромы

А 1 ноября того же года на трассе Усть-Янск – Мыс Косистый из-за поломки мотора потерпел катастрофу Ли-2 «Н-494» (командир корабля П. Ф. Журавлёв). Самолёт был найден только 17 ноября на льду бухты Кожевникова в 16 км восточнее а/п Мыс Косистый полузатопленным и вмерзшим в лёд. Все шесть членов экипажа погибли.

Эффективность метода работ ВВЭ «Север-2» и исключительная ценность полученных результатов свидетельствовали о необходимости продолжения исследований в районах Центральной Арктики. Экспедиция также показала высокую эффективность и важность использования военной и гражданской авиации в Арктике.

Следующей по номеру должна была стать экспедиция «Север-3», но этот номер был присвоен океанографической экспедиции на ледорезе «Литке», которая работала летом 1948 г. в северной части Карского моря и северо-западной части моря Лаптевых в сравнительно высоких широтах. Поэтому весной 1949 г. в Центральную Арктику решили отправить очередную высокоширотную воздушную экспедицию «Север-4». Район её работ был значительно расширен по сравнению с 1948 г., почти втрое увеличено количество пунктов проведения научных исследований на льду.

Экспедиция состояла из трёх подвижных отрядов под руководством М. М. Сомова, А. Ф. Трёшникова и П. А. Гордиенко. Начальником экспедиции по-прежнему был глава ГУСМП А. А. Кузнецов, его заместителем по лётной части – М. Н. Чибисов, а заместителем по научной работе – геофизик М. Е. Острекин. Личный состав по линии Главсевморпути был утверждён в количестве 221 человека, из них 50 научных сотрудников и 94 человека лётного состава.

Обслуживать ВВЭ выделили 14 самолётов: восемь Ли-2, два Ил-12, один Пе-8, один Си-47 и трофейный МК-200. Кроме того, к экспедиции были приписаны несколько человек из ВВС ВМФ и самолёт Министерства обороны Си-47, оборудованный специальной аппаратурой для выполнения аэромагнитной съёмки.

На ледовом аэродроме (слева направо): военно-транспортный самолёт Ли-2, «бензовоз» Пе-8 и пассажирский Ил-12

При проведении работ решили использовать тот же метод, что и в «Севере-2»: научный десант учёных-полярников на самолётах Полярной авиации, главным образом Ли-2 на лыжном шасси, высаживался на дрейфующий лёд Арктического бассейна в заранее намеченных точках и выполнял комплекс научных наблюдений. В ходе работ 1949 г. станции планировалось выполнить уже за Северным полюсом – ближе к Гренландии и Канадскому Арктическому архипелагу.

Гвардии капитан медицинской службы В. Г. Волович в 1949 г. был откомандирован в распоряжение ГУСМП в качестве флагманского врача. Ему предстояло лечить участников экспедиции и оказывать неотложную помощь экипажам самолётов в случае аварии или вынужденной посадки на дрейфующую льдину. Участвовал в ВВЭ «Север-4» и «Север-5», работал на станциях «СП-2» и «СП-3». Позже занимался проблемами выживания лётчиков и космонавтов, а также жизнеобеспечения человека в экстремальных условиях

4 апреля 1949 г. в Вашингтоне был подписан договор о со-здании Североатлантической оборонительной организации (НАТО), разделивший мир на два противостоящих друг другу военно-политических блока. При этом из 12 государств, вошедших в НАТО, половина граничила с полярной областью. В такой напряжённой обстановке 17 апреля официально приступил к работе первый отряд Высокоширотной воздушной экспедиции «Север-4».

Второй отряд был высажен на льдину в точке с координатами 87°07' с. ш. и 147°55' в. д. (всего в 280 км к югу от полюса) 30 апреля. За 27 дней в 32 пунктах Центральной Арктики самолёты совершили 204 посадки на дрейфующие льды, из них 121 – на лыжном шасси, 83 – на колёсном. В 28 точках был выполнен обширный комплекс научных наблюдений. Кроме Полярной авиации активно участвовали в снабжении отрядов восемь экипажей на Ил-12 из 2‑го ТАП (с 2 февраля 1949 г. переименован в 708‑й ТАП) под общим командованием майора И. Г. Севостьянова, которые совершили 105 самолёто-вылетов и перевезли 153 человека и 18 тонн груза. При этом особо отличился командир Ли-2 капитан И. П. Замятин, который совершил несколько десятков полётов для перевозки грузов и личного состава экспедиции, а в апреле 1949 года возглавил спасение экипажа самолёта, потерпевшего аварию в районе Северного полюса, выполнив при этом полёт на максимальную дальность для своего Ли-2.

Перед самым завершением работ начальником экспедиции А. А. Кузнецовым было принято решение о проведении операции по десантированию двух парашютистов в географической точке Северного полюса. В свете возможных боевых столкновений в Арктике необходимо было выявить особенности раскрытия здесь основного и запасного парашютов, управления ими и оценить состояния десантников. Непосредственное руководство экспериментальной операцией осуществлял начальник УПА полковник М. Н. Чибисов.

Бортмеханик И. М. Каратаев в кабине полярного Пе-8.

Штурман Н. В. Зубов в носовой рубке Пе-8. 1948 г.

9 мая 1949 года Си-47 «Н-369» лётчика Н. В. Метлицкого (второй пилот В. Щербина, штурман М. Щерпаков) в полдень по московскому времени вылетел с базы № 2 и через час парашютист, мастер спорта А. П. Медведев и врач экспедиции (до этого батальонный военврач 351‑го гв. полка ВДВ) капитан В. Г. Волович успешно совершили первый в мире прыжок с парашютом с высоты 600 м на Северный полюс, положив начало новому методу доставки людей и грузов в суровых условиях Центральной Арктики.

Едва парашютисты успели сфотографироваться и отметить это событие, как Си-47 сел неподалёку и взял их на борт. Ещё через час парашютисты вернулись на базу. Фотоплёнка по возвращении в лагерь сразу же была конфискована. После возвращения в Москву А. П. Медведеву и В. Г. Воловичу вручили ордена Боевого Красного Знамени. В закрытом указе было сказано: «За выполнение особого правительственного задания».

Закончилась ВВЭ 16 мая эффектным беспосадочным полётом самолёта Пе-8 «Н-419» (командир В. Н. Задков, второй пилот Г. И. Самохин, штурман Н. В. Зубов, бортрадист О. А. Куксин, старший механик И. М. Коротаев, второй механик В. М. Водопьянов – сын знаменитого полярного лётчика) с базы № 5 (88° с. ш., 170° з. д.) через Северный полюс в Москву.

Первоначально планировали лететь в Москву с посадками на Диксоне и в Архангельске, но подсчитав наличие горючего, его расход и реальную загрузку самолёта, флаг-штурман А. П. Штепенко предложил командиру экипажа и начальнику экспедиции А. А. Кузнецову осуществить беспосадочный перелёт. Генерал Кузнецов, подумав, согласился.

Е. М. Сузюмов в период Великой Отечественной войны работал в штабе морских операций в Мурманске под руководством И. Д. Папанина. В 1946–1949 гг. в ГУСМП, в 1954–1986 гг. – в Отделе морских экспедиционных работ АН СССР. За освоение Арктики и Антарктики награждён шестью орденами и многими медалями.

Дополнительно загруженный несколькими бочками с топливом, четырёхмоторный гигант тяжело оторвался от ледяной полосы. Так как Северный полюс был совсем рядом, решили сначала сделать над ним прощальный круг. Сбросив на полюс вымпел, Пе-8 берёт курс к о. Рудольфа. Чтобы облегчить ориентировку пилотам и подстраховаться на случай отказа моторов, полетели не по прямой, а над полярными станциями, пеленгуя их радиостанции. В этом перелёте, кроме членов экипажа, Кузнецова и Штепенко, на борту также находились помощник начальника по оперативной работе Е. М. Сузюмов, гидролог В. Х. Буйницкий, кинооператор М. А. Трояновский и инспектор связи Б. В. Рожков.

Следующим после Земли Франца-Иосифа контрольным пунктом маршрута была Новая Земля. На этом отрезке полёт проходил в плохих метеоусловиях на высоте 3500–4000 м, где уже чувствовалась нехватка кислорода, а перед Новой Землей путь самолёту преградил грозовой фронт.

Бортрадист Полярной авиации, Герой Социалистического Труда О. А. Куксин

Е. М. Сузюмов так описал эту ситуацию в своих воспоминаниях: «Казалось, от самой воды на много километров поднялась стена тёмных туч, закрывая добрую половину неба. Она надвигалась на нас, клубясь, извиваясь, озаряемая непрерывными вспышками молний. Беспокойно задвигался в своём кресле Задков, посматривая на штурманов. Штепенко и Зубов подошли к командиру.

– Дело дрянь! – с досадой махнул рукой Зубов. – Отступать надо…

– Может быть, проскочим? – с надеждой спросил Самохин.

– Нет, – покачал головой Штепенко. – Придётся поднимать машину ещё тысячи на две, а на такой высоте долго не продержимся, кислородных приборов нет…

– И на бреющий переходить нельзя, – продолжал Зубов. – Хлещет дождь, видимости нет. В берег врежемся…

– Лететь под грозовой тучей нельзя, видите, какие молнии бьют! Будем обходить, – решает Задков. – Но куда?

– Обход с северо-востока, может быть, и короче, но тогда мы можем угодить в центр циклона. Только на запад, – решительно произносит Зубов, показывая Задкову карту.

– Грозовой фронт тянется километров на полтораста, – сказал Штепенко, – надо уходить на запад, в море. Оттуда сумеем проскочить к Архангельску.

Задков тем временем закладывал плавный вираж, и наша стальная птица послушно описывала над облаками полукруг. Задков экономил время и бензин, не отрываясь далеко от грозной огнедышащей стены. Через иллюминаторы левого борта машины были видны косматые зловещие тучи. Они то выбрасывали чёрные протуберанцы, то извергали из своих недр ослепительное пламя молний. Всё это неслось в сума-сшедшей пляске. Правее и правее отходила стрелка компаса, всё более к западу отворачивал штурвал пилот.

Сх. 1. Самолёт для авиалиний малой и средней протяжённости Ил-12 начал регулярные полёты летом 1947 г. Строился в четырёх основных модификациях. Ил-12Т широко применялся в Полярной авиации. В левом борту его фюзеляжа была расположена двустворчатая дверь. В Аэрофлоте летал до конца 1970‑х гг.

Куксин, сняв наушники, безнадёжно разводит руками, вытирая вспотевший лоб. Треск грозовых разрядов заглушает все звуки в эфире. Связь временно прервана.

Несколько раз в грозовой стене намечались просветы, сине-чёрные тучи сменялись мягкими белыми облаками. Тогда Задков брал левее, пытался прорваться сквозь облака. Но снова на нашем пути возникали то серые, то тёмно-синие тучи, и снова пилоту приходилось отступать на запад.

Дух захватывало от такого неистовства природы. Ведь мы привыкли наблюдать грозу из одной точки где-то внизу, на земной поверхности. А здесь зрители находились в воздушном океане, там же, где неслись грозовые тучи, и молнии сверкали и рассыпались не над головой, а где-то внизу.

Грозовой фронт оборвался неожиданно. Первый солнечный луч робко скользнул в пилотскую кабину с юго-востока. Сквозь разрывы облаков внизу показалась буро-серая земля.

– Остров Колгуев, – пояснил Зубов и протянул на карте от острова тонкую линию на Мезень.

На материк мы вышли через Чешскую губу. Часы показывали шесть утра, – значит, в полёте уже полсуток».

Компенсировать непредвиденный расход топлива пришлось ручной его перекачкой из припасённых бочек.

Над Архангельском диспетчер местного аэропорта, видимо оказавшийся не в курсе этого незапланированного перелёта, попытался посадить Пе-8 на Кегострове. Но начальник Главсевморпути А. А. Кузнецов велел продолжать полёт.

Герой Советского Союза Д. А. Макаров

17 мая 1949 года в 11 часов 15 минут первый беспосадочный полёт Северный полюс – Москва был успешно завершён. Самолёт находился в воздухе 17 часов 27 минут.

Надо отметить, что этот перелёт выполнял и практическую задачу – в войска уже десятками поступали стратегические бомбардировщики Ту-4, для которых надо было «протаптывать» дорогу на ледовые аэродромы у полюса.

Анализ собранных экспедицией «С-4» данных безоговорочно подтвердил предположение учёных о наличии здесь подводного хребта протяжённостью почти 1800 км и простиравшегося от Новосибирских островов к Северному полюсу и далее к Земле Элсмира. «Если в прошлом году мы своими лотами только зацепили за хребет, то теперь оседлали его», – шутил океанограф Я. Я. Гаккель. Хребет был назван именем М. В. Ломоносова.

6 декабря 1949 г. некоторым участникам экспедиций «С-2» и «С-4» закрытым Указом Президиума Верховного Совета СССР присвоили звания Героев Советского Союза. Золотой Звездой были награждены А. А. Кузнецов, полярные лётчики В. Н. Задков, И. С. Котов, И. И. Черевичный, военные лётчики-истребители В. А. Попов, В. Д. Боровков, штурман С. А. Скорняков, командиры военно-транспортных самолётов И. Г. Севостьянов, И. П. Замятин, Л. В. Шульженко, Д. А. Макаров и начальник отделения геофизики АНИИ М. Е. Острекин.

Первая советская атомная бомба РДС-1 и её создатель академик Ю. Б. Харитон. Примечательно, что аббревиатуру «РДС» неофициально расшифровывали как «Россия делает сама»

А. Ф. Трёшников стал Героем Социалистического Труда. Вместе с ним за «исключительные заслуги перед государством в деле изучения и освоения Арктики» звания Героев Социалистического Труда были присвоены ещё трём членам экипажа В. Н. Задкова: штурману Н. В. Зубову, борт-механику И. М. Каратаеву и бортрадисту О. А. Куксину[1]. Начальника УПА полковника М. Н. Чибисова наградили орденом Красного Знамени. 31 человек из 708‑го ТАП, в том числе командиры экипажей капитаны Жилин и Харагезов, старшие лейтенанты Глинский, Красиков, Шац, Шичко и лейтенант Турин были награждены орденами и медалями. Многие из гражданских участников этих экспедиций также получили высокие награды.

1

По невыясненным причинам звания Героя Социалистического Труда не был удостоен второй пилот из этого экипажа Георгий Иванович Самохин. Возможно, в то время решающим стал анкетный факт нахождения в 1943 г. лётчика на оккупированной территории после того, как его Пе-8 был сбит.