Читать книгу История русской социологии - Андрей Медушевский - Страница 2

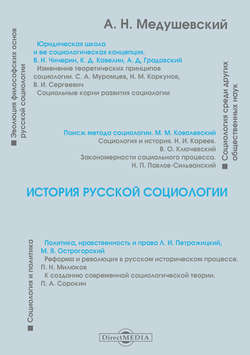

ЧАСТЬ I. Эволюция философских основ русской социологии

Глава 1. Юридическая школа и ее социологическая концепция

Б.Н. Чичерин, К.Д. Кавелин, А.Д. Градовский

§ 1. Гегель и государственная школа

ОглавлениеЦелостное представление об истории социологии в России можно получить лишь в том случае, если обратиться к широкому направлению правовой, исторической и политической мысли XIX в., которое традиционно носит название юридической школы. Именно данное научное направление, образовавшее магистральную линию развития русской исторической мысли, представленное капитальными трудами по праву, социологии, истории К.Д. Кавелина. С.М. Соловьева, Б.Н. Чичерина, А.Д. Градовского, В.О. Ключевского, В.И. Сергеевича, П.Н. Милюкова и многих других, составляет тот реальный научных базис, без которого трудно представить себе дальнейшее поступательное развитие исторической науки и социологии2.

Причины широкого общественного внимания и интереса к исторической мысли прошлого вообще следует искать, прежде всего, в сфере социальной и духовной жизни общества.

Историография как выражение исторической мысли и, шире, исторического сознания своей эпохи является наиболее чутким барометром той широкой гаммы научных взглядов, представлений, а также настроений и чувств, которые составляют колорит времени, придают ему определенную интеллектуальную и эмоциональную окраску. В этом своем качестве историография аккумулировала, по существу, многие задачи философии, социологии, права, которые в силу ряда обстоятельств могли решаться, прежде всего, на историческом материале.

В переживаемую нами эпохи реформ обращает на себя внимание и другая особенность гуманитарных наук рассматриваемого периода, прежде всего юридической школы. Ее центральной проблемой, как известно, являлось обоснование демократических преобразований, конституционного строя, правового государства. Именно в этом направлении велась ее научная, публицистическая и политическая деятельность, в этом состоит ценность ее идей для современности.

Особенностью ученых юридической школы, делающей их близкими современному читателю, является также определенно выраженная западническая направленность их общей историософской, социологической концепции. Будучи последователями ведущих западных мыслителей своей эпохи – Фихте, Шеллинга, Гегеля, а впоследствии – Конта, Маркса, Спенсера, много работавшие на Западе русские ученые не могли остаться равнодушными к западным социально- политическим порядкам, философским доктринам и той свободной научной атмосфере, которая им соответствовала; они отстаивали необходимость просвещения и европеизации России, видя в этом единственный путь мирного разрешения грядущих социальных конфликтов. Отвергая учение славянофилов об особом, избранном пути России и фетишизацию русской общины и мужика как исконного и природного носителя социализма, государственники подготовили почву для признания идеи общности законов всемирно- исторического процесса, сходства судеб различных народов, что не мешало им видеть и глубоко раскрыть специфику русской истории.

Особая ценность данного научного направления состоит в объективном характере подачи материала.

Содержательности научной концепции. Действительно, если попытаться осмыслить эту концепцию с точки зрения последующего исторического опыта. Которым мы располагаем сегодня, то окажется, что концепция эта дает емкую, глубокую и во многом верную модель развития социальных отношений, наиболее адекватно объясняющую главным образом специфику русского исторического процесса. Конечно, многое из того, что было написано более ста лет тому назад, представляется уже не столь убедительным, но поразительно другое: сколько наблюдений о сословном строе, крепостном праве, служилом государстве, политических институтах русского абсолютизма оказалось верными, выдержало проверку временем и вошло в той или иной степени в современную науку3. Специалист по истории России на каждом шагу сталкивается с положениями и выводами государственной школы, хорошо объясняющими новый фактический материал, ранее малоизвестный или вовсе неизвестный исследователям. Очевидна поэтому необходимость обращения к формированию философской и социологической концепции государственной школы, а затем и к изменениям ее теоретических принципов.

Проникновение идей классической немецкой философии в Россию началось еще до оформления государственной школы. Первоначально наибольшее распространение получили идеи Фихте и главным образом Шеллинга, привлекавшие своим мессианским, романтическим характером. Впоследствии их влияние сменилось более глубоким воздействием Гегеля, которое прочно вошло в сознание эпохи4. Философские взгляды определялись степенью развития социальной мысли России и Запада, изучение и интерпретация гегелевской философии было центральным направлением идейной работы времени. Отношение к идеям Гегеля было различным у славянофилов и западников, революционеров-демократов и либералов. Оно определялось отношением к социальным проблемам и научной позицией философски мыслящих русских современников. Классическая немецкая философия становилась оружием в идейной борьбе эпохи: она необыкновенно расширяла горизонты мысли, давала единый взгляд на мироздание, выдвигала диалектику бытия и мышления, которая, словно огонь Гераклита, уничтожала все временное. Преходящее, неразумное, а потому недействительное. Важнейший принцип гегелевского идеализма – все разумное действительно – давал силы для создания идеалов и борьбы за них. Современники (В.Г. Белинский, М.А. Бакунин, А.И. Герцен) оставили ряд ярких характеристик этих общественных настроений5. Более сдержанную оценку философии Гегеля дал Н.Г. Чернышевский. Выделяя в качестве важнейших открытий Гегеля учение об объективной истине и диалектический метод, он в то же время отмечал консервативные тенденции немецкой идеалистической философии, нашедшие свое законченное выражение в обскурантизме позднего Шеллинга. Как бы связывая философию Гегеля с деятельностью государственной школы, Чернышевский писал: «…мы встречаем строго ученый взгляд новой исторической школы, главными представителями которой были гг. Соловьев и Кавелин: тут первый раз нам объясняется смысл событий и развитие нашей государственной жизни»6. Объективно возникла связь между гегельянством и изучением всеобщей истории: существовала настоятельная потребность отказаться от традиционных объясняющих схем и выработать новые, дающие предельно абстрактную картину развития исторического процесса. По свидетельству С.М. Соловьева, «время проходило не столько в изучении фактов, сколько в думании над ними, ибо у нас господствовало философское направление: Гегель кружил всем головы…»7.

Государственная школа представляет собой одно из наиболее заметных явлений в истории русской социальной мысли: сформированный ее представителями подход к изучению общественных явлений отличался цельностью и диалектичностью, а концепция русского исторического процесса долгое время оставалась господствующей в русской историографии.

В качестве определяющих признаков самостоятельного научного направления выделяются, как правило, его предмет и метод, а также наличие длительной научной традиции. Этими признаками обладает государственная школа: предметом ее изучения является главным образом русский исторический процесс, прежде всего история государства и права, методом – философия немецкого идеализма, научной традицией – несколько поколений философов, историков и юристов. Существовавшие между отдельными авторами разногласия и споры, приведшие к некоторым модификациям основных теоретических положений, скорее подчеркивают преемственность развития государственной школы, чем отрицают ее. Хронологические рамки существования государственной школы могут быть примерно определены следующим образом: начало 40-х – 80-е годы XIX в.; наиболее видными представителями этого направления за все время его существования являлись: К.Д. Кавелин, С.М. Соловьев, Б.Н. Чичерин, В.И. Сергеевич, а с некоторыми существенными оговорками также В.О. Ключевский и П.М. Коркунов. Важно также отметить наличие в философской литературе рассматриваемого периода определенных традиций немецкой идеалистической философии, в особенности консервативного гегельянства (С.С. Гогоцкий, Н.Г. Дебольский, а в последующий период, например, И.А. Ильин и др.)8.

Государственная школа в лице своих наиболее видных представителей рассматривала философскую систему Гегеля как высшее достижение мировой философии и принимала, иногда с оговорками, все его учение, включая и самую консервативную его часть – философию права9. Это позволяет говорить о единстве метода рассматриваемого направления. Вместе с тем в отношении к философским взглядам Гегеля у различных представителей государственной школы не было полного единства, и со временем они претерпели некоторую эволюцию10.

Изучение влияния Гегеля на государственную школу целесообразно проводить по трем направлениям, соответствующим структуре гегелевской философской системы и основным компонентам учения государственной школы: общефилософские взгляды (прежде всего отношение к диалектическому методу); философия права (публичное право и концепция государства); философия истории (отношение к русскому историческому процессу). Общефилософские взгляды представителей государственной школы в их отношении к системе Гегеля наиболее четко проявляются при рассмотрении вопросов о диалектическом методе и теории познания, в полемике с позитивизмом.

В отношении государственной школы в лице ее наиболее видных представителей к основным положениям гегелевской философии – феноменологии духа, науке логики, теории познания – прослеживается определенная эволюция. Центральной проблемой анализа взглядов государственной школы явился вопрос об ее отношении к диалектическому методу, который является ядром гегелевской философии и её важнейшим выводом. Анализ взглядов государственников показал сложный и противоречивый характер освоения диалектического метода в философской традиции изучаемого направления. Революционный характер гегелевского учения о противоречиях подменялся эволюционным, а диалектическая триада – безысходным кругом. Вместе с тем речь идет о первых попытках интерпретации Гегеля в России, которые в силу ряда объективных и субъективных причин не могли не носить несколько схоластического характера. В философских работах представителей государственной традиции находим изложение диалектического метода, понятого в духе фундаментальной гегелевской идеи о тождестве бытия и мышления. Диалектика мира и диалектика познания рассматривались в соответствии с существом гегелевского учения.

Характерно, что, в отличие от многих западных современников, русские ученые оценили значение идеи диалектического противоречия как источника движения и развития бытия и мышления. Это объясняется, как состоянием философской мысли этого времени, так и накалом социальной борьбы, дававшей пищу размышлениям о сущности мира, общества, месте человека в нем11. Определенное значение имела гегелевская диалектика в полемике против позитивизма и неокантианства, особенно в конце XIX – начале ХХ в. (например, критика субъективно-идеалистической теории А. Шопенгауэра и его русских последователей с позиций гегелевского объективного идеализма). Вместе с тем с течением времени кантианская методология оказывает все бóльшее влияние на представителей изучаемого направления. Философские взгляды государственной школы определили ее подход к изучению проблем теории государства и права.

Правовые взгляды государственников, большинство из которых были юристами, охватывают широкий круг вопросов общественного развития и, по существу, могут рассматриваться как социологическая теория. Для них характерно последовательное логическое выведение основных социальных институтов – общества, государства, семьи – из идеи органического развития абсолютного духа.

Стержневая идея философии Гегеля – принцип свободного раскрытия и самореализации, воплощения абсолютного духа – лежит в основе философии права: абстрактное право, нравственность, мораль, а также семья, гражданское общество и государство представлены как ступени саморазвития абсолютной идеи. Центр тяжести интерпретации философии права у государственников приходится на анализ диалектики общества и государства, причем с сильным креном в сторону последнего. На этой стороне их учения целесообразно остановиться, так как оно легло в основу методологических воззрений государственной школы.

Б.Н. Чичерин, исходя из гегелевской концепции разделения и «философского различения» гражданского общества и государства, проводит изучение их взаимоотношений по принципу единства и борьбы противоположностей: «…государственное единство и общественная рознь составляют соответствующие и восполняющие друг друга явления»12. В соответствии с Гегелем государство определяется как осуществление нравственной идеи, а его внутренняя цель как «высшее сочетание свободы с разумным порядком», служение идеалу общего блага, охрана свободы и прав личности и собственности. Эти вопросы нашли подробное освещение в «Курсе государственной науки» Чичерина. С позиций либерализма рассматриваются им вопросы верховной власти (ее нераздельность, неотчуждаемость), законодательные прерогативы и законность действий, а также связь с обществом (сочетание прав и обязанностей личности).

В соответствии с правовой традицией того времени право подразделяется на публичное и частное, причем последнее рассматривается как подчиненное по отношению к первому. Это связано с гипертрофированным представлением о государстве как «высшем назначении народа, его историческом призвании», «высшей цели общественного развития»13. Государство предстает вечным и «верховным союзом на земле»14. В соотношении общества и государства, как понял его Чичерин, наиболее отчетливо выражается механичность гегелевского представления о публичном и частном праве, в соответствии с которым «гражданское общество» образуется на основе взаимодействия частных целей отдельных лиц, а государство является осуществлением общественной или коллективной цели. Не случайны поэтому упреки Чичерину в возрождении теорий естественного права и «общественного договора» Руссо, высказывавшиеся в современной ему юридической литературе. В связи с этим понятна также логика критики Чичериным известных правовых теорий того времени, дающих определение права с неокантианских позиций (работы Р. Иеринга «Цель в праве» и сочинений С.А. Муромцева).

В учении о государственной власти для Чичерина характерна известная дихотомия, т. е. все формы правления он однозначно подразделяет на государственные и негосударственные. При этом, в отличие от Гегеля, Чичерин придает самостоятельное значение не только идеалу государственного устройства, но и подготовившим его формам, отмечая, что с исторической точки зрения «все образы правления одинаково правомерны, хотя не все обнаруживают одинаковую степень развития»15. Однако, как и Гегель, идеальной формой правления Чичерин считал конституционную монархию, позволяющую, по его мнению, совместить сильную власть (монархическое начало) и свободу (элемент народного представительства). В этих идеалах нашли выражение политические устремления либерализма в конкретных условиях России, отразившиеся в либеральном земском движении и публицистике16.

Отмеченная тенденция нашла развитие в трудах государственников более позднего периода. В очерке А.Д. Градовского «Политическая философия Гегеля» последовательно раскрывается гегелевская трехступенчатая формула – семья, гражданское общество, государство. Характерно, что автор делает упор именно на ступенчатый, механистический характер формулы, а не рассматривает ее как выражение диалектической триады, что было свойственно представителям государственной школы раннего периода. Вполне в духе гегелевской философии права государство определяется как «продукт сознавшего себя духа, продукт народного самосознания», «действительность идеи воли, действительность конкретной свободы». Эти признаки государства объединяются постулатом единства цели: «…государство… есть само по себе цель. Эта цель есть абсолютная, неподвижная и конечная цель, в которой свобода достигает высочайшего своего права». В отличие от многих других авторов, Градовский склоняется к расширительной трактовке формулы Гегеля о конституционной монархии как форме власти, «которая может получить самое разнообразное содержание»17.

Споры о существе гегелевской философии и возможном характере ее соотнесения с действительностью нашли свое концентрированное выражение в дискуссии об интерпретации формулы Гегеля, изложенной в его философии права: «Что разумно, то действительно, и что действительно, то разумно». Сам Гегель указывал на непонимание смысла этой формулы его современниками. Многие авторы, в том числе некоторые ученики Гегеля, выступили с критикой этого положения, поняв его однозначно, как реакционное оправдание прусской государственности. Так, по мнению Р. Гайма, «Философия права…яснее всего отражает направление или. Лучше сказать, эту судьбу Гегелева учения – превращение абсолютного идеализма в идеализм рестраврационный»18. К.Д. Кавелин считал формулу Гегеля «туманной идеалистической абстракцией», подчеркивая, что «далеко не все действительное разумно», а современность «достойна не только критики, но и глубокого порицания»19. Н.М. Коркунов также интерпретировал эту формулу как консервативную, связывая ее появление с усилением реакционных черт мировоззрения Гегеля в поздний период творчества (с этим связано несколько механическое противопоставление раннего Иенского и Гейдельбергского периодов позднему Берлинскому, когда была создана «Философия права»)20. Неправомерность подобных упрощенных трактовок формулы Гегеля отметил К. Фишер: положение «все действительное разумно» не более консервативно, чем положение «все разумное действительно» – революционно21. Свою трактовку формулы Гегеля дал П.И. Новгородцев, подчеркнувший многоплановость понятия «действительное»: «…дело в том, что Гегель не все существующее считал действительным. Под действительностью он понимает ту высшую реальность мирового и исторического процесса, в которой осуществляется закономерное движение духа»22.

Государственная школа находила свой идеал разумной действительности в идее правового государства. Под этим углом рассматривалась история правовой мысли, смена основных социологических концепций. Гегелевская философия права, ставившая в центр внимания государство, явилась теоретической осно- вой их построений. Выявляя историографическую традицию государственно-правового направления, П.И. Новгородцев рассмотрел вопрос о взаимоотношении философии Гегеля с исторической школой права Савиньи, преодолевшей некоторые метафизические догмы теории естественного права и представившей правовое развитие как длительный исторический процесс постепенного складывания государственных учреждений, правовых идей и соответствующего им законодательства23. На место теорий спонтанного, волюнтаристского происхождения правовых норм (например, Вольтера и Руссо) была выдвинута идея об их органическом развитии из опыта и традиций народной жизни. Новгородцев отметил воздействие гегельянства на позднейшие воззрения представителей исторической школы права, чем объяснял некоторые модификации исторической теории права.

Изложение правовых взглядов Гегеля связано с разработкой Новгородцевым его собственной концепции. Задачу философии права он видит в том, чтобы оценивать факты существующего с этической точки зрения. Этот «этический критицизм» является своеобразной попыткой совместить категорический императив Канта и философию права Гегеля, с одной стороны, с идеей правового государства – с другой. История государств и политической мысли сводится Новгородцевым к стремлению утвердить идеал правового государства. «Этот путь, – пишут он, – намечается историческим развитием новых европейских государств, приводящих все их без исключения, по некоторому непреложному закону, к одному и тому же идеалу правового государства».

Новгородцев считает, что гегелевское понятие о государстве следует рассматривать как идеал государственного строя и не более того, так как в его построении много черт «идеалистического утопизма», объяснявшегося тем, что все гегелевское построение «совершалось на высоте диалектической идеи»24. Раскрывая историю формирования этого представления через смену философских и правовых идей, Новгородцев подчеркивает, что гегелевская философия стала завершающим этапом и как бы подведением итогов этого пути: если у Макиавелли, Гоббса, Руссо государство предстает источником нравственной жизни людей и занимает место церкви, а у Канта высшей целью истории провозглашается объединение всего человечества под господством единого и равного для всех права, то у Гегеля эта идея выражается в представлении о государстве как о «земном боге», «действительности нравственной идеи» на земле.

Опираясь на гегелевский идеал государства, Новгородцев в традициях либерализма характеризует свое представление о правовом государстве, которое «должно объединить все классовые, групповые и личные интересы в целях общей жизни», «сочетая частные интересы единством общего блага», воплощая идею «единого и равного для всех права». Своими предшественниками в формировании концепции правового государства Новгородцева считает в Англии – И. Бентама, во Франции – Б. Констана и А. Токвиля, в Германии – Гегеля и Лоренца Штейна, чьи идеи, по его словам, стали «общим достоянием, к которому все привыкли». Гегелю среди них он отводит особое место: «…в известном смысле он является завершителем идеала правового государства»25.

Обращаясь к интерпретации гегелевской формулы о соотношении действительного и разумного, мы видим противоречивость ее оценок представителями рассматриваемого направления. Наряду с критикой этой формулы имеет место понимание ее абстрактного характера. Интерпретация ее содержания представителями государственной школы выражалась в либеральной трактовке общественной мысли, истории политических учений и доктрин, в частности идей античной демократии, естественного права, исторической школы права. В практическом и политическом отношении это означало выдвижение в качестве идеальной формы государственной власти конституционной монархии26.

Философия истории определила отношение государственной школы к русскому историческому процессу и роли государства в нем. Историки государственной или юридической школы – С.М. Соловьев, Б.Н. Чичерин, К.Д. Кавелин, В.О. Ключевский, В.И. Сергеевич, А.Д. Градовский, М.Ф. ВладимирскийБуданов, А.А. Кизеветтер, а также историки государственного права – Н.М. Коркунов, А.Н. Филиппов, В.Н. Латкин, Г.В. Вернадский рассматривали абсолютистское государство как силу, стоящую над обществом, над классами и выражающую интересы всего общества. Этим объясняется то внимание, которое они уделяли реформам сверху, формированию государственных учреждений и официальной идеологии государства, выраженной в праве. «Вся русская история, – писал, например, К.Д. Кавелин, – как древняя, так и новая, есть по преимуществу государственная, политическая в особенном, нам одним свойственном значении этого слова»27. В результате такого подхода история государства, «государственного начала» стала для представителей юридической школы своего рода стержнем русской истории вообще. «После этого, – заключал Кавелин, – оставалось только понять, так сказать, почву, элемент, в которых совершалась государственная жизнь, и уловить законы ее развития – и дело было сделано, задача решена, взгляд на русскую историю создан»28.

Сама направленность исследований определялась интересом к государственно-правовой тематике. Попытка разрешить вопрос о генезисе русской государственности вела к анализу раннего периода истории, когда (по Эверсу) складывались родовые отношения и «когда начальники отдельных племен, возникшие из патриархального быта семейств, начинают основывать государства, – времени, на которое мы везде должны обращать внимание, чтоб уразуметь древнее право»29. С этих позиций подошел к разработке концепции русского исторического процесса Б.Н. Чичерин. Определяющую роль в этой концепции должно было занимать «государственное начало». С ней прежде всего связывалась история общественных отношений древнего и нового времени: так возникли «родовая теория» и связанная с ней теория «закрепощения сословий государством». Строительство государства, далее, потребовало создания специального военно-служилого сословия, а его материальное обеспечение сделало необходимым закрепление других сословий: «Все подданные укреплены таким образом к местам жительства или к службе, все имеют своим назначением служение обществу. И над всем этим господствует правительство с неограниченной властью»30.

С этим тезисом согласился К.Д. Кавелин, вновь подчеркнувший идею о преимущественном значении государственного начала для России и ее исторического процесса, поскольку «в Европе все делалось снизу, а у нас сверху»31. Добавляя новые штрихи к концепции закрепощения сословий государством, С.М. Соловьев сделал упор на объективном характере и исторической обусловленности этой меры: «Прикрепление крестьян – это вопль отчаяния, испущенный государством, находящимся в безысходном экономическом положении»32.

В условиях подготовки реформы 60-х годов в историографии усилися традиционный интерес к реформам Петра I, которые вообще служили объектом острых споров. Оценка реформ Петра I стала важным вопросом мировоззрения в идейной борьбе эпохи реформ XIX в. Не случайно С.М. Соловьев называл реформы Петра I «нашей революцией начала XVIII века» и сравнивал их с Великой французской революцией. Рассматривая Петра I как великого государственного деятеля, Соловьев формулировал свою концепцию российского государства, значения крутых реформ государственного как великого государственного деятеля, Соловьев формулировал свою концепцию российского государства, значения крутых реформ государственного строя, решал вопрос о роли народа и личности в истории33. Апофеоз идеи государства достигает у государственников кульминации при их обращении к петровским преобразованиям. Петр I предстает «великим зодчим», который «собрал рассыпанную храмину в единое стройное здание». Результатом его деятельности «было основание прочной государственной системы, организация государственных сил, возведение России на ту степень могущества, которая дала ей возможность играть всемирно-историческую роль»34.

Государственно-правовая социологическая теория определила общий подход государственной школы к исследованию русской истории. Выработанная концепция соотнесения общества и государства выдвигала на первый план государственное начало, в котором видели стержневую идею русской истории и её главное отличие от истории западноевропейских стран. В соответствии с этим основным принципом разрабатывалась теория русской государственности и ее исторического развития: в русле этой концепции дан ряд модификаций теории «родового быта» и «закрепощения сословий государством», объяснений переломных эпох русской истории. Разрабатываемые теоретиками государственной школы взгляды на русскую историю и место государства в ней нашли выражение в большом числе конкретных исследований сходной идейной направленности. Концепция государственной школы на раннем этапе своего существования служила схемой для объяснения многих характерных черт русской истории, для сравнительного изучения государства и права России и других стран, отдельных институтов общества и государственных учреждений, для отбора и изучения исторических источников.

Оценка значения государственной школы, данная ее позднейшими представителями, показывает, что они считали ее завершенным направлением науки, давшим свою обобщенную концепцию русской истории. Анализируя «историю той общей формулы, в которой выразилось понимание русской истории у главнейших представителей юридической школы», П.Н. Милюков подчеркивал единство ее основных принципов, среди которых: 1) потребность понять историю как развивающийся процесс; 2) концепция исторического процесса как смены политико-юридических форм; 3) единство выработанной схемы. Вместе с тем им показан исторически преходящий характер концепции государственной школы. «В сорок лет, – писал П.Н. Милюков, – это направление совершило свой цикл: послужило знаменем для целой школы историков, вызвало ряд капитальных исследований в нашей литературе, дало свою формулу русской истории и, наконец, само сделалось фактом нашего прошедшего». При этом подчеркивается, что это направление сходит со сцены «не замененным никаким другим, которое было бы столь же общепризнано»35.

Рассматривая государственную школу как единое научное направление, выработавшее свою социологическую концепцию, Н. Милюков отметил в то же время и эволюцию ее философских основ, прежде всего тенденцию к отходу от осмысления исторического процесса в целом, к переходу на позитивистские позиции. В своих «Воспоминаниях» он следующим образом сформулировал отношение к основным идеям государственной школы и их эволюции: «Соловьев был мне нужен, чтобы противопоставить съему историка, считающегося с внешней обстановкой исторического процесса, схемам юристов, постепенно устраняющим этот элемент среды и сводящим конкретный исторический процесс к все более отвлеченным юридическим формулам. Идеализация гегелевского государства у Чичерина, докторально противопоставлявшего эту высшую ступень – низшей, частному быту; спасение от тисков государства свободной личности (с Петра) – у представителя прогрессивного лагеря, Кавелина; наконец, окончательно опустошенная внутренне схема, с устранением элемента неюридических отношений и подчинения событий юридическим формулам у петербургского антагониста Ключевского, Сергеевича, – это сопоставление, вытянутое в логический ряд, представляло в оригинальном свете эволюцию одной из глав новой русской историографии»36. Попытка самого П.Н. Милюкова подойти к проблеме русского государства и реформ Петра I через изучение государственного хозяйства показывает, что ему не удалось освободиться от традиционного подхода государственной школы.

Таким образом, философская система Гегеля оказала преимущественное влияние на формирование концепции государственной школы, определив ее философские, правовые и исторические взгляды и подход к изучению русского исторического процесса.

2

Медушевский А.Н. Гегель и государственная школа русской историографии // Вопросы философии. 1988. № 3.

3

Там же.

4

Ковалевский М.М. Шеллингианство и гегельянство в России. К истории немецких культурных влияний // Вестник Европы. Пг., 1915.

5

Герцен А.И. Былое и думы. Л., 1947. С. 216.

6

Чернышевский Н.Г. Очерки гоголевского периода русской литературы. М., 1953. С. 256.

7

Соловьев С.М. Записки. Пг., б.г. С. 60.

8

Дебольский Н.Г. Введение в учение о познании. СПб., 1870; Он же. Философия будущего. Соображения о ее начале, предмете, методе и системе. СПб., 1882; Он же. Философия феноменального формализма. Метафизика. СПб., 1892.

9

В этом отношении особенно характерны воззрения Б.Н.Чичерина, изложенные в его специальных философских трудах: История политических учений (М., 1869); Основания логики и метафизики (М., 1894); Вопросы философии (М., 1904).

10

Новгородцев П.И. Кант и Гегель в их учениях о праве и государстве. М., 1901; Коркунов Н.М. История философии права. СПб., 1915.

11

Berlin I. Russian Thinkers. Harmondsworth, 1979.

12

Чичерин Б.Н. Курс государственной науки. Ч. 2. Социология. М., 1896. С. 37.

13

Чичерин Б.Н. Собственность и государство. М., 1883. Ч. 2. С. 359.

14

Там же. М., 1882. Ч. 1. С. 179.

15

Чичерин Б.Н. Курс государственной науки. М., 1894. Ч. 1. С. 70–71.

16

Чичерин Б.Н. Конституционный вопрос в России. Рукопись 1878 г. СПб., 1906; Он же. Воспоминания. Земство и Московская дума. М., 1934.

17

Градовский А.Д. Политическая философия Гегеля // Собр. Соч. Т. 3. СПб., 1899. С. 298, 303.

18

Гайм Р. Гегель и его время. СПб., 1861. С. 306, 312.

19

Вестник Европы. 1888. Кн. 5. С. 16.

20

Коркунов Н.М. История философии права. СПб., 1915. С. 370.

21

Фишер К. История новой философии. Т. VIII. Гегель. Его жизнь, сочинения и учение. М.–Л., 1933. С. 425.

22

Новгородцев П.И. Лекции по истории философии права, учения нового времени (XVI–XIX вв.). М., 1918. С. 195.

23

Новгородцев П.И. Историческая школа юристов, ее происхождение и судьба. Опыт характеристики основ школы Савиньи в их последовательном развитии. М., 1896. С. 62.

24

Новгородцев П.И. Кант и Гегель в их учениях о праве и государстве. М., 1901. С. 241. В построении «идеального государства» видит автор смысл гегелевского учения о конституционной монархии.

25

Новгородцев П.И. Лекции… С. 200. См. также: Ильин И.А. Философия Гегеля как учение о конкретности Бога и человека. М., 1918. Т. 1. С. 268; Т. 2. С. 213.

26

Подробнее об этом см.: Utechin S.V. Russian political thought. A concise history. N. – Y., 1963.

27

Кавелин К.Д. Монографии по русской истории // Собр. Соч. Т. 1. С. 271.

28

Там же. С. 280.

29

Эверс И.Ф. Древнейшее русское право в историческом его раскрытии. СПб., 1835. С. 19.

30

Чичерин Б.Н. О развитии древне-русской администрации // Опыты по истории русского права. М., 1858. С. 383.

31

Кавелин К.Д. О книге г. Чичерина «Областные учреждения в России в XVII веке» // Монографии по русской истории. Т. 1. С. 566.

32

Соловьев С.М. Публичные чтения о Петре Великом. СПб., 1902. С. 212.

33

Соловьев С.М. История России с древнейших времен. М., 1962. Т. 14. С. 442–443.

34

Чичерин Б.Н. Опыты по истории русского права. М., 1858. С. 388.

35

Милюков П.Н. Юридическая школа в русской историографии (Соловьев, Кавелин, Чичерин, Сергеевич) // Русская мысль. 1886. Кн. 6. С. 83.

36

Милюков П.Н. Воспоминания (1859–1917). Нью-Йорк, 1957. Т. 1. С. 127.