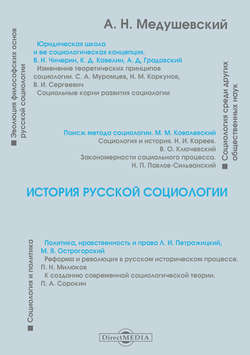

Читать книгу История русской социологии - Андрей Медушевский - Страница 4

На сайте Литреса книга снята с продажи.

ЧАСТЬ I. Эволюция философских основ русской социологии

Глава 1. Юридическая школа и ее социологическая концепция

Б.Н. Чичерин, К.Д. Кавелин, А.Д. Градовский

§ 3. Развитие социологических воззрений К.Д. Кавелина. Взаимосвязь права, истории и политики

ОглавлениеДругой крупнейший представитель государственной школы – К.Д. Кавелин в своем идейном развитии в значительной степени прошел тот же путь, что и Чичерин. Взгляды Кавелина представляют особый интерес, поскольку он более непосредственно, чем другие ученые, принимал участие в идейной борьбе эпохи реформ и в ее проведении. В то же время деятельность Кавелина была органически связана с его общим мировоззрением. Основу философских взглядов Кавелина, как и Чичерина, составляло учение Гегеля, однако в дальнейшем они претерпели сильную эволюцию в направлении позитивной науки. Это обусловливало определенную противоречивость всего мировоззрения ученого, который стремился сочетать идеализм с эмпирическим познанием явлений. Конец классической немецкой философии, ощущавшийся современниками, заставлял их искать новые пути философского осмысления мира. Отказываясь постепенно от абстрактных принципов гегелевской философии и от последующих субъективистских направлений, ученый обращался к конкретным областям знания – праву, политической экономии и истории хозяйства, этнографии. Об эволюции философских взглядов Кавелина в этом направлении свидетельствует и круг его чтения в рассматриваемый период. В его заметках по историческим, юридическим и философским вопросам отражены труды И.Ф. Гербарта, Д.С. Милля, а также А. Шопенгауэра, обнаруживающие интерес к психологическому и вообще позитивистскому направлению44.

Если гегелевская философия с ее цельным взглядом на мир уже содержала в себе идею соотнесения исторических судеб различных народов и этим, в частности, была интересна русским историкам, то и позже, в период кризиса философского метода, русские исследователи стремились сопоставить свои философско- исторические взгляды с представителями западной науки. Примером этого может служить переписка Кавелина с французским историком Альфредом Рамбо за 1873–1874 гг. Переписка началась в январе 1873 г. по инициативе А. Рамбо, которому Кавелин обещал помогать в изучении России и русского языка. Кавелин отвечает на ряд вопросов своего корреспондента, рассматривая при этом проблемы философии и политической истории России. В связи с этим он рассказывает о состоявшемся диспуте по диссертации В.С. Соловьева «Кризис западной философии», направленной против позитивизма, и излагает свою точку зрения. «Общей характеристикой пробуждающегося интереса к философии, – считает Кавелин, – можно назвать то, что мысль начинает у нас тяготиться крайне материалистическим, реальным, позитивным направлением последнего времени и ищет других путей. Есть потребность в более идеальном воззрении, хотя трудно предвидеть то, какую оно получит у нас форму. Попытку Соловьева нельзя назвать удачной при всем его таланте и значении. Но что-нибудь свое, оригинальное должно выработаться, это чувствуется. Немецкий и вообще европейский идеализм не отвечает нашим национальным наклонностям и инстинктам, да и время его прошло…»45.

Философские искания Кавелина представляют интерес и как обоснование им новых подходов в области права. На протяжении всего творчества его привлекали социологические и сравнительно-исторические аспекты права, которое понималось весьма широко.

Характерно в этом отношении его собственное суждение, высказанное в письме к известному публицисту и общественному деятелю, издателю рядя крупнейших журналов В.А. Гольцеву. «Посылаю вам, – писал он, – лекции мои по семейному праву… В этой работе я старался докопаться до живого источника, который наглухо завален невежеством и рутиной, делаю попытку проследить развитие семьи от древнейших времен до нашего и указать все открывающиеся перспективы дальнейшего развития»46. Ученый обращает внимание на отличие своего подхода от традиционного формально-юридического; он стремится использовать право для широких социологических обобщений. Подход к праву как норме, за которой стоят определенные социальные отношения, прослеживается на всем протяжении деятельности Кавелина.

Такое направление исследований содержится в теоретических трудах Кавелина по гражданскому праву, правоведению вообще и наследственному праву, в частности. Преимущественное внимание исследователей направлено на правовое регулирование землевладения и землепользования в их историческом развитии от общинного права древних народов до нового времени, причем анализ проводится в сравнительно- историческом освещении. В этом отношении Кавелин исходит из трудов исторической школы права Савиньи, где с эволюционной точки зрения рассматривалась система римского владельческого права. Оценивая метод Савиньи, Кавелин подчеркивал, что «в нем римское учение о владении впервые представлено было в полной системе; все положения римского права, относящиеся ко владению, рассмотренные с новой точки зрения, получили новый свет и настоящее свое значение…»47. Развивая данный подход, Кавелин формулирует свой взгляд на историческое развитие русского порядка законного наследования и сравнение русского законодательства о владении с римским, французским и прусским. В работе о теориях владения он рассматривает отношения собственности при переходе от родовых и семейных отношений к государственным, используя при этом, в частности, данные об общине Севера. Здесь прослеживаются различия общинной и княжеской земельной собственности, соотношение частного и публично-правового элементов в земельном праве удельного периода. Напомним, что эти вопросы составили важный момент родовой теории С.М. Соловьева и Б.Н. Чичерина, а впоследствии получили развитие в трудах Н.П. Павлова-Сильванского. Согласно Кавелину, в этот период не существовало четкой грани, разделявшей публичный (государственный) и частный элементы. Уделы и вотчины последующего времени – рудимент родовых отношений. Их сближение с поместьем – закономерность развития государственной жизни.

В центре внимания исследователя оказывается указ о майорате 1714 г. – важнейшее законодательное мероприятие Петра I по уравнению правового статуса двух основных форм землевладения – поместного и вотчинного. В связи с этим ученого интересует проблема складывания и последующего отмирания сословного строя. Сословия рассматриваются как продукт длительной исторической эволюции, получивший впоследствии правовое закрепление. Исследование проблем гражданского права имеет своим перспективным направлением, считает Кавелин, установление связи юридических норм с такими объективными категориями, как имущественные отношения. Согласно этому новому взгляду, который вызвал большие споры и в целом не был поддержан большинством юристов, «место так называемого гражданского права должен занять в системе права разряд или отдел юридических отношений с характеристическими признаками, ему одному свойственными, и связанный единством общего начала. Таковы юридические отношения между лицами (в юридическом смысле) об имуществах и вообще, о ценностях, стоимость которых может быть определена на деньги»48. Ученый подчеркивает объективный характер отношений, которые он здесь выделяет: «Главный довод в пользу выделения имущественных прав в особую группу – это их относительная объективность, их относительная, если позволено так выразиться, безличность»49.

Мысль о необходимости реформы основ гражданского права как науки сложилась у Кавелина еще в бытность его профессором гражданского права Петербургского университета. Оставив кафедру, в 1864 г., он написал по этому вопросу статью «Что есть гражданское право и где его пределы?»50. В дальнейшем изучение юридической науки на Западе, практическая деятельность и работа над Сводом гражданских законов еще более утвердили его в этой позиции. В непосредственной связи с его общей концепцией гражданского права находятся размышления Кавелина относительно преобразования существующего в России Свода законов. Он отмечает, что в нем «нет почти вовсе тех общих положений, тех коренных юридических начал, которые вековым опытом и наукою по всей справедливости, бесспорно, признаны за юридические аксиомы и стоят на первом плане во всех европейских кодексах, составляя их существеннейшее достоинство и лучшее украшение»51. Говоря о направлениях кодифицирования права, Кавелин исходит из его воспитательной роли. Внедрения в общественное сознание идей законности и правового государства. Анализируя специально Свод законов гражданского права (т. Х), ученый предлагает такую его новую систематизацию, которая на первый план выдвигала бы подразделение права по важнейшим социальным принципам – так, выделяются имущественные права, права личные (а в них права состояния, т. е. сословные права)52.

Концепция закрепощения и раскрепощения сословий составила социологическую основу интерпретации реформ 60-х годов в трудах всех представителей государственной школы. В сжатом виде эти идеи сформулированы К.Д. Кавелиным уже в известной «Записке об освобождении крестьян в России» 1855 г. В новых условиях стало необходимым освобождение крестьян, которое интерпретировалось как важнейший завершающий шаг высвобождения сословий от государственной зависимости и условие создания гражданского общества. При этом Кавелин исходил из того, что крестьянская реформа должна соблюсти три важнейших условия: крепостных следовало, по его мнению, освободить вполне из-под зависимости от господ; освобождение должно непременно осуществиться с землей и не иначе как с вознаграждением владельцев53. Давая социологическую оценку положения различных сословий в ходе реформы, Кавелин придает особое значение анализу дворянства как правящего сословия. Он при этом обращает преимущественное внимание на такие параметры, как собственность, привилегии и социальный престиж: «В прирожденном и имущественном неравенстве людей коренится… причина общественного неравенства, возвышения и неравенства одного слоя общества над массой народонаселения»54. Опасной тенденцией в развитии дворянства в России он считает превращение его в замкнутую наследственную касту, «управляющую делами страны в одних исключительно своих интересах, не думая о благе и пользе прочих сословий и общественных элементов». Пагубность этой тенденции он подчеркивает, сопоставляя ее с градацией французского дворянства накануне революции и с позициями английского дворянства, сохранившего свои привилегии.

Вопрос о положении крестьянского сословия – центральная проблема эпохи реформ – рассматривается Кавелиным с социологической, юридической и исторической точек зрения. Для него крестьянство – это основная сила русского исторического процесса, то «четвертое сословие», от которого в конечном счете зависит будущее России. В сравнительно-исторической перспективе, обращаясь к истории Западной Европы, Кавелин приходит к выводу, что решение аграрного вопроса на Западе, приведшее к обезземеливанию крестьян, создало предпосылки пролетариата. Подобная перспектива для России кажется ему приемлемой, Россия не должна повторить ошибку Запада, последствия которой ощущаются в новое время: «Это тень Банко, которая возмущает живых своим неожиданным появлением. Общественная неправда, совершенная предками, тяжко отзывается теперь на потомках»55. На Западе, по Кавелину, «гнет капитала… заступил место юридического рабства, наложенного на низшие классы крепостным правом»56. Альтернативный путь исторического развития для России Кавелин связывает с правильным решением крестьянского вопроса. Считая, что «в крестьянстве – ключ нашего национального существования, разгадка всех особенностей нашего политического, гражданского и экономического быта», Кавелин пытается преодолеть традиционную недооценку крестьянского вопроса правовой наукой его времени: «Немецкие профессора говорят о четвертом сословии, имея в виду рабочих как часть городского населения. Я же думаю, что действительно новое четвертое сословие представляет социальный тип, еще никогда не игравший никакой роли в истории, – тип сельского жителя, земледельца, крестьянина. Эту мысль я развивал еще в 1863 г. в Бонне, в кружке профессоров»57. Вспоминая об этом в переписке с А. Рамбо, ученый писал: «Я точно так же удивил немецкую публику в Бонне в 1863 г., доказывая, что четвертое сословие (der vierte Stand) не есть безземельный и бездомный рабочий, а мужик, владеющий землей. Россия есть и долго будет для европейцев страной сюрпризов всякого рода, потому что и история у нее совсем особенная, непохожая на европейскую, а её то европейцы не знают вовсе, думая, что, прочитав Карамзина, они все узнали. Карамзин мастер писать, но историк он и политик очень плохой. После него много сделано, чего в Европе не знают и даже не подозревают»58.

В связи с историей обсуждения крестьянского вопроса накануне проведения реформы несомненный интерес представляет письмо К.Д. Кавелина известному историку общины барону Августу Гекстгаузену 14/23 августа 1857 г., черновик которого на французском языке сохранился в фонде историка: в нем выражается удовлетворение тем обстоятельством, что оба ученых работают в одном направлении, изучая, как говорит Кавелин, «один из величайших вопросов моей родины, которую я люблю больше всего на свете»59. Можно сделать предположение о том, что оба мыслителя во время их встречи довольно подробно обсуждали перспективы решения крестьянского вопроса в России и, в связи с этим, вопрос об общине.

В трактовке вопроса о сельской общине в России Кавелин занимал весьма специфическую позицию, в которой сочетались идеи государственной школы (представлявшей общину как институт, созданный государством в фискальных целях) и славянофильских верований в великую роль общины как реальной альтернативы развитию капитализма в России. Оптимальным ученый считал разумное сочетание общинного землевладения, препятствующего переходу земли в руки частных владельцев, с личной поземельной собственностью крестьянина, позволяющей избежать пролетаризации и нищеты крестьянских масс60. Кавелин исходил, по-видимому, из того, что с течением времени наиболее богатая часть населения будет выходить из общины и переселяться в города, а беднейшая, неимущая, останется в общине, которая оградит ее от бродяжничества и нищеты, даст работу. Обращаясь к истории общины, в частности в связи с разбором книги немецкого ученого Кейсслера об общине в России, Кавелин подчеркивал постепенность ее возникновения, органический характер развития, а также внутренний демократизм. Он отмечал хозяйственное и тягловое значение общины в русском государстве, но при этом подчеркивал, что она не является в принципе чисто славянским институтом, а представляет собой известную стадию развития всех народов, как древних, так и новых. Прикрепление к земле и введение подушной подати придали древнерусскому общинному владению его теперешний вид и имели своим последствием введение общинного владения даже в тех общинах, где прежде земля находилась в личном владении и пользовании крестьян61. Кавелин придает большое значение общинному устройству крестьянства, но в то же время он далек от той идеализации общины, которая была свойственна славянофилам и Герцену.

Участие Кавелина в реформах 60-х годов не ограничивалось научной и публицистической деятельностью. Он участвовал в разработке ряда законодательных проектов. Вел практическую деятельность в своем имении, а также имел обширную переписку по этим проблемам с широким кругом общественных деятелей и ученых. Эта сторона деятельности Кавелина нашла более полное отражение в документах его личного архива62. Кавелин собирал различный, главным образом законодательный, материал о положении таких категорий крестьянского населения, как казенные и удельные, обязанные, вольные хлебопашцы, о различных сторонах экономического положения городского и сельского населения, в том числе об организации акциза, доходах и расходах крестьян в городах, о вопросах местного и центрального управления, в том числе о правах волостных и сельских управлений ведомств государственных имуществ, земстве, подготовке законодательных изменений и их положений.

В произведениях и публицистике Кавелина, который был, особенно на первом этапе своей деятельности, довольно близок к правительственным сферам, мы находим оригинальный взгляд на роль бюрократии в русском обществе, ее место в проведении реформ и последующих контрреформ. Уже в письмах дореформенного периода обозначился вопрос о противодействии администрации реформам, в принципе одобренным высшей властью. Осознание этого обстоятельства становится особенно отчетливым непосредственно в ходе проведения самих реформ, когда, по выражению Кавелина, от них остался не дух, а только буква закона, а затем в период контрреформ. К этому времени относится ряд суждений ученого о социальной природе бюрократии и ее позиции. Бюрократия в России всесильна и централизованна, констатирует он, но ей нет противовеса, а потому с ней необходимо считаться. С развитием общества она будет цивилизоваться, но вовсе не отомрет, так как выполняет важные социальные функции. Говоря о политических иллюзиях, которые развеялись в период контрреформ, Кавелин подчеркивает объективные основы существования бюрократии и её противодействия реформам. «Русский Бог, – пишет он, – избавил нас от конституционной лжи ограничения царской власти народным представительством; зато все последствия конституционного миража, будто администрация находится в руках царской власти, мы испытали вполне, до единого, во всей их печальной правде»63.

Преодоление административного произвола Кавелин связывает с прогрессом вообще, с подъемом культуры и просвещения, а в качестве непосредственной меры – реформой государственных учреждений, преобразованием центральных и особенно местных учреждений, судопроизводства, освобождением печати от цензуры. Вновь к этому вопросу он обращается и позднее, в 80-е годы. В статье «Бюрократия и общество» (1881) он говорит: «Во все времена величайшая ошибка и несчастие правителей заключалось в том, что они уединялись, давали себя окружить непроницаемой стеной приближенных и мало-помалу, по необходимости, начинали глазами этих приближенных смотреть на вещи и на людей»64. Для преодоления этого отчуждения необходимо, по мнению Кавелина, введение гласности, прежде всего справедливого закона о печати и совершенствование государственных учреждений. Насущным вопросом ученый считал не политический (введение конституции), а административный. По его мнению, нужны не преобразования взаимных отношений между сословиями и даже не политические гарантии от произвола верховной власти. «Все, что нам нужно и чего хватит на долгое время, – писал он, – это сколько-нибудь сносное управление, уважение к закону и данным правам со стороны правительства, хоть тень общественной свободы». Основная задача состоит, таким образом, в обуздании «придворной клики».

«Но чтобы власть могла преобразоваться, с отменою крепостного права, в правильную, хотя и неограниченную европейскую монархию, совлечь с себя свои обветшалые, полуазиатские, полукрепостные формы, для этого нужны прочные, самостоятельные государственные учреждения, состоящие из лучших людей страны»65.

Отношения сословий и государства в России эпохи реформ интерпретируются Кавелиным в связи с обсуждением конституционного вопроса. Возражая тем либеральным мыслителям, которые видели в конституции и парламенте оптимальный вариант социально- политического строя, Кавелин утверждал, что в России это нереально. Согласно его мнению, всякая конституция во время проведения реформы неизбежно передала бы власть в руки дворянства, а это, при отсутствии среднего класса и полной политической незрелости народной массы, привело бы к освобождению крестьян без земли. Этот выход из положения, как уже было показано, Кавелин считал совершенно неприемлемым, ибо он вел к обезземеливанию и пролетаризации крестьянства. Исходя из этого, для периода реформ он считал необходимым не конституцию, а развитие местного земского самоуправления, предназначенного явиться той школой политической зрелости, которая создаст предпосылки будущего правового государства66.

44

Отдел рукописей Российской государственной библиотеки (далее – ОР РГБ), Ф. 548, Карт. 3. Д. 20, Л. 1–37.

45

Российский государственный архив литературы и искусства (далее – РГАЛИ), Ф. 264, Оп. 1, Д. 13, Л. 6–7.

46

РГАЛИ, Ф. 191. Оп. 1, Д. 3366, Л. 203–203об.

47

Кавелин К.Д. О теориях владения // Собр. соч. СПб., 1900. Т. 4. С. 503.

48

Кавелин К.Д. Права и обязанности по имуществам и обязательствам // Собр. соч. СПб., 1900. Т. 4. С. 865.

49

Кавелин К.Д. Какое место занимает гражданское право в системе права вообще? // Там же. С. 890.

50

Кавелин К.Д. Что есть гражданское право и где его пределы? // Там же.

51

Кавелин К.Д. Чего желательно для России: нового Свода законов или Уложения? // Там же. С. 910.

52

Кавелин К.Д. Русское гражданское Уложение // Там же. С. 945.

53

Кавелин К.Д. Записка об освобождении крестьян в России // Собр. соч. СПб., 1904. Т. 2. С. 25.

54

Кавелин К.Д. Дворянство и освобождение крестьян // Там же. С. 113.

55

Кавелин К.Д. Землевладение в Западной Европе // Собр. соч. Т. 2. С. 383.

56

Кавелин К.Д. Крестьянский вопрос // Там же. С. 574.

57

Там же. С. 593.

58

РГАЛИ, Ф. 264, Оп. 1, Д. 13, Л. 3–3об.

59

ОР РГБ, Ф. 548, Карт. 3, Д. 39, Л. 1.

60

Кавелин К.Д. Взгляд на русскую сельскую общину // Собр. соч. Т. 2. С. 162–194.

61

Кавелин К.Д. Поземельная община в новой и древней России // Там же. С. 513.

62

ОР РГБ, Ф. 548, Карт. 2, Д. 30, 32, 42 и др.

63

Кавелин К.Д. Политические призраки // Собр. соч. Т. 2. С. 945.

64

Кавелин К.Д. Бюрократия и общество // Там же. С. 1067.

65

Кавелин К.Д. Чем нам быть? // Там же. С. 896.

66

Некоторые ученые поэтому оспаривают возможность отнесения Кавелина к либералам классического типа: Field D.Kavelin and Russian Liberalism // Slavic review. 1973. Vol. 32. N 1.