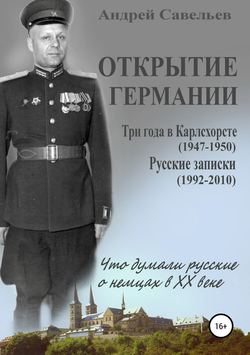

Читать книгу Открытие Германии - Андрей Николаевич Савельев - Страница 3

Без визы по Европе

ОглавлениеВ 1945 году, в июле, меня назначили редактором газеты Особого военного округа в Кенигсберге. Уходили в прошлое невзгоды фронтовой жизни, и мы переходили к оседлому состоянию. Не требовалось передвигать громоздкое хозяйство фронтовой газеты по дорогам войны, выпускать красноармейскую газету то в деревне Шелуденево, то в Калиновке или же Рябиновке. Лесные дороги, распутица, сугробы отпали как препятствия передвижения редакционного коллектива, издательского и типографского имущества.

На фронте, когда мы кочевали, часто приходила мысль: раз мы движемся, значит ближе конец походной жизни. Однако уже в 1945 году стало выясняться, что журналистам еще придется поколесить. Весь первый год после окончания войны представляется как великое переселение людей. Домой уходили миллионы солдат. Сокращался офицерский корпус. Дивизии передвигались к месту новой дислокации или в пункты расформирования. Семьи ехали к месту службы мужей, отцов. Любой кадровый военный мог оказаться в любом конце страны или за границей. По стране передвигались десятки миллионов демобилизованных, эвакуированных, военных и невоенных, взрослых и детей. Двигались редакции газет и где-то на пути к Москве расформировывались редакционные коллективы. Добрая половина военных журналистов подалась "на гражданку", а сроднившиеся с армией покорно ждали вызова "в кадры" для переговоров или приказов о назначении. Было время ожиданий и колебаний.

Без преувеличения можно сказать, что в 1945-1947 годах выпускать солдатскую газету было труднее, чем на войне. Редакциям досталась изношенная типографская техника. Непрерывно менялся состав специалистов. Сегодня демобилизуются печатники или наборщики, завтра не стало стереотипера или же корректора. Приходили новые солдаты, наскоро учились типографскому делу, но вскоре их год демобилизовался, и все начиналось заново. Остановить процесс демобилизации невозможно. Каждого тянуло к родным местам и к довоенной профессии.

На примере жизни редакционного коллектива легко понять, насколько трудной политической и экономической задачей была демобилизация многомиллионной армии. Остающиеся в кадрах Советской Армии не могли рассчитывать, как говорится, на постоянную прописку, в любой момент можно было попасть под сокращение или испытать переброску к новому месту службы. Мне, например, только в январе 1946 года, через четыре с половиной гола после начала войны удалось воссоединиться с семьей. От Свердловска до Кенигсберга семья с трудом, но в общем благополучно проехала, потеряв лишь два ящика с книгами.

Осенью и зимой 1945-1946 года в Кенигсберге жить было, мягко говоря, трудно. В помещении редакции работали в шинелях, семьи мерзли в особняках, не отопляемых из-за отсутствия коксика. Во сто раз приятнее размещаться в старых русских халупах какой-либо ж деревни Федоровки, чем в разрушенном и неприветливом прусском городе, где ничто не радовало глаз. Каждого из нас тянуло на Восток, и каждый надеялся окопаться где-нибудь в России или на Украине.

Не пришлось долго жить в Кенигсберге и стать свидетелем, как город бывшей Восточной Пруссии становился советским. В апреле 1946 года меня назначили редактором газеты Южной группы войск. Из Кенигсберга, не заезжая в Москву, следовало попасть в Бухарест, а затем в Констанцу. Командировочное предписание лежало в кармане, а что взять с собой? – ведь перемещаясь в другую страну, прядется пересечь государственную границу. Редактор может обойтись без домашнего скарба, но без набора книг никак обойтись нельзя.

В конце концов, без семьи и без домашнего имущества я двинулся в Румынию и вскоре оказался на пограничной станции Рени. Никаких таможен и пропускных пунктов, никакого транспорта чтобы перебраться к румынскому поезду. Тяжелые ящики, набитые книгами: Собрание сочинений В.И.Ленина, "Капитал" К.Маркса, Малая Энциклопедия и другие книги. Подшивку журналов "Большевик", "Коммунистический интернационал", мемуары Ллойд Джорджа, "Антишпионская" библиотечка и многие ныне редкие книги, накопленные в годы работы на Урале, сдал в библиотеку дома Красной Армии в Кенигсберге, к сожалению, безвозвратно.

Книжный груз на своих плечах пришлось перетаскивать через советско-румынскую границу, в 1947 году перевозить в Берлин, и лишь оттуда "Капитал" Маркса возвратился в Москву, где я его покупал в 1928 году. К книгам-путешественникам у меня особое уважение. Вспомнилось, что в старой Румынии за хранение и чтение марксистской литературы пытали и вешали. В мае 1946 года, проезжая через Румынию, мне и в голову не приходила мысль о преследовании за доставку коммунистической литературы в портовый город Констанцу. В освобожденную страну я ехал по праву победителей, без визы и таможенных досмотров, с одним командировочным предписаниям.

В майские дни 1946 года Бухарест выглядел целехоньким: орава чумазых мальчишек с криками "чистим, блистим" преследовала до тех пор, пока не отдал сапоги во власть настырных чистильщиков. На тротуарах Бухареста довольно нарядная публика, в уличных кафе спокойно едят мороженое. Чувствуешь среди них настороженную тишину, когда мимо проходит советский офицер. У королевского дворца стояли на карауле гвардейцы короля Михая. В витринах магазинов и в окнах парикмахерских висели портреты королевы "мамы Елены".

Куда я попал? Страна капитулировала почти два года назад, а молодой король Михай продолжает царствовать и забавляться. Заядлый автомобильный гонщик, он с юношеской радостью принимал простенький самолет, подаренный ему советским командованием. При многочисленных орденах он присутствовал на пышном приеме другого подарка – парусной яхты. А как Михаю не радоваться паруснику, если у Румынии в результате войны не осталось ни одного судна. Тогда самонадеянный монарх, вероятно, не догадывался, что через полтора года ему придется расстаться с дворцом и коротать свой век у Женевского озера в компании отставных монархов.

Первое впечатление от Румынии было противоречивым: спокойно ходишь в военной форме, близко размещены советские войска, действуют контрольные органы союзников и никаких эксцессов. С другой стороны, везде мелькают портреты короля и "мамы Елены". В районе Меджедия я видел настоящего, живого помещика. Высокий, в нарядном сером костюме, при галстуке, с золотой цепочкой на жилете, мрачный и озабоченный, он предчувствовал революцию в деревне и очень недружелюбно с нами разговаривал. А рядом барак, глиняный, пыльный, около него смиренно стояли батраки, плохо одетые, в каких-то чеботах на уровне поношенных лаптей. Румынская деревня, не тронутая революционными силами, жила как бы в прошлом веке.

Бедная Румыния с богатыми королем и помещиками находилась в тяжелом экономическом положении. Инфляция обострялась с каждым днем. По годовой смете нашей газете было положено 250 миллионов лей. Но что мы за миллионеры, если вызвать из Бухареста мастера для ремонта линотипа стоило несколько миллионов, плюс "харчи" за наш счет. Да что там говорить, старенький фотоаппарат стоил 12 миллионов лей.

Политическая жизнь Румынии в 1946 году была активной, проходили выборы в парламент. На плакатах перечислялись кандидаты в депутаты от нескольких старых буржуазных партий, а кандидат от коммунистической значился в конце списка. Выборы проходили по правилам буржуазной парламентской механики. Они показали, что в стране еще только зреют те силы, которые на исходе 1947 гона покончат с монархическим режимом.

Румыния почти избежала разрушений. Мне удалось немало поездить по стране. Сады и виноградники, великий Дунай, пшеничные и подсолнечные поля, рослая кукуруза, богатые и бедные города и поселки, богато и бедно одетые люди, равнинный и горный пейзаж. Красивая страна, не обделенная природными богатствами, населенная трудолюбивым народом, ведущим историю от древних даков и времен похода римского полководца Марка Аврелия.

Румыния расплачивалась за прислужничество гитлеровской Германии. Она переживала переходный период, искала пути к революционной переделке социальных и экономических условий. Присутствие советских войск создавало благоприятные условия для прогрессивных преобразований. Три с лишним года понадобилось для ликвидации в Румынии королевской власти и помещичьего строя, для прихода к власти рабочих и крестьян. Все ли румыны сейчас помнят о том, что Советская Армия и советское государство расчистили им дорогу для сегодняшних успехов социалистического строительства? Но это уже другой вопрос.

Летом 1947 года мне из Румынии пришлось перебираться в Берлин, в связи с назначением в газету "Советское слово". Сейчас почти невозможно представить положение, при котором советский полковник, без визы и валюты, без железнодорожного билета, с семьей и домашним имуществом, с командировочным предписанием войсковой инстанция среднего масштаба мог пробраться из румынского приморского города Констанца до оккупированного Берлина. Из Кенигсберга в Констанцу я проехал без денег и без проездных документов. Но через Европу?!

Вот румынская "Рапида" движется к венгерской границе. Впереди другая страна, чужой народ. Мы знали, как гитлеровцы использовали подразделения мадьяр для карательных операций. Знали о сопротивлении венгров и кровопролитных боях на территории их страны. К середине 1947 года в советско-венгерских отношениях еще далеко не исчезла отчужденность и настороженность.

Пышная растительность венгерской низменности свидетельствовала о том, что мы едем по другой стране, сильно отличающейся от Румынии. Еще в довоенное время я читал о том, как толстосумы съезжались сюда для охоты на кабанов, сколько долларов стоило такое удовольствие и как, в отличие от нас – скромных охотников, вели себя богачи, сочетая неограниченную трехдневную стрельбу по фазанам с весельем в ресторанах и домах терпимости Дебрецена. Венгерские эксплуататорам пришлось проститься со старыми порядками, хотя в 1956 году они еще пытались восстановить свою власть и право наживаться на всем, в том числе путем монополии на фазанью охоту. Но бесполезно!

Вспомнилась и другая сторона истории Венгрии, ее революционное прошлое. Воскресали в памяти события, связанные с образованием в 1919 году Венгерской Советской Республики, горячие приветствия В.И.Ленина венгерским революционным массам, героизм венгерских интернационалистов в годы гражданской войны в нашей стране и в Испании. Реакционный хортистский режим, союз Венгрии с фашистской Германией принесли плачевные результаты. Из сознания венгров постарались вытравить чувства интернационализма и уважения к первой в мире социалистической державе. Много жизней советских людей на совести венгерских реакционеров.

Расплата Венгрии за участие ж войне была тяжелой. Это чувствовалось и летом 1947 года. Будапешт выглядел пустым, обезлюдевшим и мрачным городом. Преследовала боязнь выстрелов из окон высоких серых каменных домов.

На перроне будапештского вокзала ходил высокий человек в форменной одежде, с большой кожаной сумкой. Это был представитель венгерского банка. Он менял валюту на форинты – новую денежную единицу, введенную вместо ленто. В те дни 1947 года чтобы проехать на трамвае нужно иметь несколько миллионов пенго. Правда, это была купюра размером с почтовую марку. Инфляция требовала от людей миллиарды пенго.

Я подошел к представителю балка и спросил, можно ли рубли обменять на форинты. Ответ был кратким и резким: нельзя, запрещено. Надо, однако, пообедать. Около вокзала, на типичной барахолке, за махровое полотенце дали столько форинтов, что их хватило на обед для двоих, вторая половина семьи поела из продуктов военного лайка, взятого в Румынии. Мой товарищ по фронту, работник советского посольства в Венгрии Смирнов в беседе нарисовал мрачную картину положения в стране. Да это было видно и не вооруженному статистикой человеку.

Чужой язык, неприветливый город, исподлобья глядящие люди, ощущение какой-то напряженности – вот впечатление от Будапешта в июне 1947 года, желание скорее проехать Венгрию было, поэтому, вполне естественным. И когда я оказался в поезде Будапешт-Вена, то настроение выправилось, как будто миновал серьезное препятствие на пути. Только увидев Венгрию 1947 года можно по достоинству оценить великие достижения венгерских коммунистов по переделке своей страны, по приобщению ее к братской семье народов социалистического лагеря.

Как попасть на поезд Будапешт-Вена? Ведь в Австрии хозяевами были союзники, в восточной части страны находились советские войска, в западной – американские, и хотя австрийцы воевали против нас на равных с гитлеровцами, в этой стране чувствуешь себя спокойнее, чем в Венгрии. Видимо, историческое прошлое, стремление австрийского народа к независимому существованию оставило отпечаток в его сознании.

Вена, в которое пришлось остановиться на несколько дней, выглядела благоустроенным мирным голодом. Шиллинги относились к устойчивой валюте, и если ты их имеешь, можно хорошо покушать. Красивая Вена как будто и не ощущала оккупационного режима, хотя советских военных в городе было много. Дом офицеров группы войск размещался в роскошном помещении дворцового типа. Но меньше всего приходилось думать о целях туристических. Как ни интересен собор святого Стефана, как ни прекрасен Венский лес, как ни велико желание хотя бы немного узнать австрийский народ, но моя цепь – попасть в Берлин, а до него еще далеко. К тому же было трудно попасть на поезд Вена-Прага. Понадобилось соблюсти некоторое формальности, чтобы получить право на проезд в Чехословакию. Освобожденная советским народом Чехословакия не знала никаких оккупационных властей и сразу же после войны получала полную самостоятельность.

В вагоне поезда Вена-Прага никого кроме моей семьи не было. Проводник участливо спросил, куда я еду. После моего ответа он пространно рассуждал о чем-то, но я впервые слышал чешскую речь и ничего не понял. В конце концов, увидев дружественное расположение проводника, решился на проступок. У меня хранилась сторублевая бумажка, и я попросил обменять ее на кроны. После пространных объяснений, скорее всего, возражений, проводник дал мне сколько-то крон, которых хватило на обед в ресторане пражского вокзала.

Вокзал в Праге был переполнен. Впервые за многие годы увидел шумных и веселых людей, пьющих черное пиво из тяжелых хрустальных кружек. От сугубо мирной обстановки мы давным-давно отвыкли, да и до войны нам не приходилось много веселиться. Страдания военных лет тогда, в 1947 году, еще не были забыты. Вероятно, поэтому до сих пор помню ресторан пражского вокзала, переполненный хорошо одетыми людьми и с довольными лицами. Несколько позднее мне удалось вновь быть в Праге и присутствовать на опере "Тоска" в оперном театре. Бросалась в глаза надпись на дверях театральной ложи, гласившей, что ложа принадлежит машиностроительному заводу. После февраля 1949 года рабочий класс стал хозяином положения, и будущее Чехословакии попало в надежные руки. Но до последнего времени спрашиваю себя, почему так прочно запечатлелась картина сытой и довольной публики на пражском вокзале? Вероятно потому, что 1947-й год являлся голодным для других стран Европе, опустошенных войной и переживавших трудности восстановления разрушенного. В Румынии было невозможно купить мяса и хлеба. В Венгрии свирепствовала инфляция. Трудящиеся Австрии не имели шиллингов. Немцы жили на полуголодном пайке. Чешский народ не испытал ни разрушений, ни свирепой оккупации. Без паузы работали предприятия промышленности, сильно развившейся в годы войны. В неприкосновенности сохранялись производительные силы, а производители, все до единого, могли заниматься мирным трудом, ничего не надо восстанавливать и строить. Уважительное отношение чехов к советскому человеку говорило о том, что они понимали величие заслуг советского народа, своим героизмом спасшего Чехословакию от разрушительного смерча войны.

И все же, как в 1947 году можно было проехать без билета и без крон почти через всю Чехословакию? У кого просить разрешение для проезда из Праги до станции Подмокля на чешско-германской границе? Раз нет советских представителей, обращайся к всесильным железнодорожникам. Уважение чехов к Советской Армия заменило проездные документы. Чехи долго обсуждали, как советскую семью переправить через границу, да еще с чемоданами и ящиками. Документов не спрашивали, великолепно понимая, что отправить советского полковника обратно труднее, нежели переправить его в Германию. В конце концов, семья и имущество были погружены на дрезину, каким-то образом железнодорожники с помощью чешских пограничников протолкнули дрезину через границу и мой "эшелон" оказался на территории оккупированной Германии.

Никогда не изгладится из памяти первое впечатление от пребывания в поверженной Германии. Маленькая пограничная станция называлась, насколько помню, Шоне. Настораживало полное безлюдье, станция освещалась слабо, и кругом все выглядело мрачно. Рельсы казались черными, без того сероватого отлива, который видишь при нормальном освещении и которые всегда зовут вперед. В помещении вокзальчика неуютно, холодно, хотя и в летнюю пору. Вся обстановка заставляла семью вести разговор шепотом, как будто мы находились во вражеском тылу. О том, чтобы поужинать или попить горячего чайку не могло быть и речи. Пришлось довольствоваться остатками румынских заготовок десятидневной давности. Мы испытывали неприятное ощущение беззащитности в этом темном уголке чужой и чуждой страны, ведь вокруг не было советских людей.

Безлюдье на станции и настораживающая темнота создавали впечатление, будто через два года после войны вся Германия выглядит такой же мрачной и настороженной, как и станция Шоне на германо-чехословацкой границе. Чувство победителей, очевидно, преодолевало боязнь диверсии против одинокой советской семьи. А может быть форма вооруженного советского офицера заставила немцев отпрянуть от станционного здания? Не знаю. Во всяком случае, на окраине бывшего фашистского рейха мы чего-то опасались, но терпеливо ждали поезда.

Наконец-то от станции Шоне, в предутренние часы поезд двинулся на север, к Берлину. На территории Саксонии, ближе к Дрездену, стали встречаться признаки нового и необычного.

То и дело увидишь человека в советской военной форме и на душе становилось спокойнее. Понимал, что где-то близко размещены наши войска. А на Силезском вокзале, попав в сферу власти советского коменданта Берлина, а затем в руки работников издательства "Советское слово", почувствовал конец путешествия без визы и вступил как бы в собственные владения.

Переезд от Констанцы в Берлин, через пять европейских государств, с семьей и без визы, в некоторой степени отражает обстановку послевоенного времени. Мы ехали по праву, завоеванному трудом и кровью советских людей. Крах немецкого фашистского государства и союзных с ним стран привел к тому, что несколько лет не существовало препон для передвижения советских людей до всей Германии и многим европейским государствам.