Читать книгу Открытие Германии - Андрей Николаевич Савельев - Страница 4

Без визы по Европе

В бывшем Прусском банке

ОглавлениеРедакция "Советского слова" размещалась в центре Берлина, печаталась газета в другом районе города, а жили мы в Карлсхорсте, где размещались органы СВАГ. Каждую ночь наши машины сновали по Берлину с бумагой, матрицами, тиражом газеты. Автобусы привозили и увозили наших сотрудников на работу и с работы. Транспортом мы обеспечивались вдоволь, и разобщенность редакции и издательства не приносила особых трудностей.

Поражало и угнетало здание редакции, размещенной в фасадной части бывшего Прусского банка. Боковое крыло здания ремонтировалось, а второе крыло находилось в развалинах. Огромное здание размещалось на Жандармской площади, где пустыми окнами зияли полуразрушенные здания театра и соборов – в них не было признаков жизни.

Здание бывшего Прусского банка находилось очень близко от американского аэродрома Темпельгоф, и шум самолетов сотрясал полупустые кварталы берлинского центра, где нагромождены глыбы гранита, камня и кирпича. Гудела и наша банковская крепость.

Жандармен-маркт или Жандармская площадь – от одного нашего адреса можно смутиться. В 1948 году на этой площади расстреливали восставших берлинцев. Летом 1947 года на площади разместилась и давала представления бродячая цирковая труппа "Марелли-Чимаро". Марелли – хозяин труппы, а Чимаро – канатоходец. Через огромные окна редакции можно наблюдать за цирковыми представлениями. Виднелся канат, подвешенный на высоте около 50 метров между зданием бывшего театра и куполом бывшего собора. Вечером, когда редакция трудилась в полную силу, по канату ходил циркач, подсвечиваемый прожектором. Зрители приходили со своими скамейками, аплодировали слабо, деньги платили по принципу "шапка по кругу".

Таким выглядел в 1947 году один из уголков послевоенного Берлина. Мы вынуждены были терпеть деятельность господина Марелли, а через некоторое время переехали в Карлсхорст, в большое и благоустроенное здание, разместились рядом с основными руководящими органами СВАГ.

Мало сказать, что всех удивляла резиденция редакции, она ошарашивала, поражала. Комендант банковской крепости провел меня в подвалы, воспользовавшись ключом метровой длины, Чтобы открыть многотонную стальную дверь, комендант пользовался таблицей на дверном диске, набирая нужную цифру, чтобы ключ действовал. Кроме сотен стандартных металлических шкафов, очищенных от банковских документов, в подвале ничего не хранилось. Перед входом в подвал, в просторном фойе разместились шесть линотипов нашего наборного цеха.

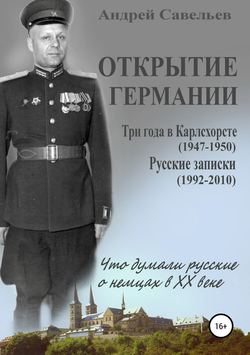

Здание редакции газеты "Советское слово", 1947. Бывший Прусский банк, Жандармен-маркт, Берлин.

Всю войну нам приходилось ютиться в деревенских избах, а тут, пожалуйста – работайте в здании, где хранились богатства прусских фабрикантов и юнкеров. Редактору достался кабинет управляющего банком. Кроме стола и нескольких стульев в кабинете другой мебели не было. Космические просторы кабинета пятиметровой высоты не располагали к творческому труду и годились для крупного администратора. Рядом с кабинетом для него имелась комната для отдыха и небольшой зал для заседаний. Сотрудники размещались в просторных кабинетах, а гулкие коридоры были настолько велики, что впору секретариату заводить курьеров. Но мы тогда были молодые и не притязательные.

Работникам редакции следовало, прежде всего, знать, для кого, для какого круга читателей предназначена газета "Советское слово". Она издавалась для работников управлений СВАГ, ее органов на местах, для военных комендатур и других советских организаций в зоне оккупации. Часть тиража отправлялась в Группу советских оккупационных войск. Политуправление СВАГ определяло тираж газеты в пределах 40-60 тысяч экземпляров. Четырехполосная газета печаталась на плотной немецкой бумаге, так называемым рейнским форматом.

Сам я без колебаний согласился с назначением в "Советское слово" ответственным редактором, как тогда именовалась редакторская должность. Мне неведомы были задачи СВАГ и я не представлял себе лицо газеты. Следуя своему правилу, знакомился с каждым сотрудником. Увы, настроение у них оставляло желать лучшего.

В июле 1947 года на стопе редактора лежало около десяти рапортов от военных журналистов с просьбой об отправке их на Родину. Несколько товарищей требовали, чтобы их отпустили из "Советского слова" в любую военную газету. Из 44 сотрудников редакции и издательства, с которыми велась беседа, лишь немногие считали, что они попали в интересную газету. Но и те просиди переместить их в другие отделы редакции. Многих тянуло в отделы внутригерманской жизни.

Такому разброду в коллективе не приходилось удивляться. Ведь журналисты-офицеры, все до единого, пришли в "Советское слово" с опытом работы в боевых условиях и в войсках. Правда, в распоряжении СВАГ имелась большая войсковая часть в Саксонии, при комендатурах имелись воинские подразделения, причем в крупных городах довольно многочисленные, но их обязанности сильно отличались от войсковых подразделений. Какой должна быть газета? Этот вопрос должен был решать коллектив и никто больше, поскольку опыта издания газеты в оккупированной стране никто не имел.

Первые номера газеты были похожи на солдатскую газету. "Повышать огневую выучку воинов", "Физическая подготовка офицеров", "Совершенствовать боевое мастерство" – такие и подобные заголовки перекочевали в "Советское слово" из военных газет.

Газета создавалась для десятков тысяч советских людей, приехавших в Германию для защиты политических и экономических интересов своей Родины. И, конечно же, они не ощущали необходимости строевой или же стрелковой подготовки.

Центробежные настроения в редакции мешали быстрому на– хождению лица газеты и повышению ее роли в коллективах советских людей. Стремлению журналистов уехать в Советский Союз отчасти способствовали бытовые неурядицы. Холостяки были вынуждены прибегать к услугам немцев и расплачиваться за уборку квартиры, стирку и прочее продуктами из офицерского пайка.

На партийном собраний в августе 1947 года один коммунист заявил: проклинаю Германию за то, что вынужден пребывать на ее территории. Второй коммунист такого выразил рода настроения в форме вопроса: зачем и ради чего нам гореть на работе? Действительно, нельзя плодотворно работать в газете, если не знаешь, роди каких целей оставлен в Германии или же послан туда. Нельзя работать, сохраняя антинемецкие настроения военного времени.

Решающую роль в сплочении коллектива сыграла партийная организация редакции. На одном из собраний коммунисты высказались по всем наболевшим вопросам. О чем только ни говорили! О слабом внимании к газете со стороны руководства СВАГ и о неблагополучии с корректурой, о повышении бдительности и семейных неурядицах, о наступлении на буржуазную идеологию и об отзывах читателей.

В результате активной деятельности парторганизации редакция сравнительно быстро наладила внутреннюю жизнь. Прекратились "чемоданные" настроения, утряслось с вопросом распределения журналистов по отделам. Всем нашлось интересное дело и простор для журналистской работы. На редакционных летучках развертывалась товарищеская критика. Привычными стали ночные бдения, ведь газета начинала печататься в четыре часа утра. В общем, к концу 1947 года творческий коллектив "Советского слова" функционировал нормально. Бывшее здание Прусского банка стали осваивать немецкие академики, для каждого из них отводился кабинет с библиотекой и со всеми удобствами. А мы в Карлсхорсте стали не только жить, но и работать в просторном помещении и в нормальных условиях.

Настроения в редакционном коллективе были характерными для многих советских людей, в течение нескольких лет живших вдали от Родины. В одной из передовых статей газеты мы писали: "Нелегко советскому человеку жить и работать вдали от родной страны. Но мысль, что мы помогаем своему народу укреплять мир и безопасность, помогать ему осуществлять послевоенную пятилетку, окрыляет нас".

Горячий советский патриотизм, в конце концов, победил отрицательные настроения и в коллективе поняли благородные цели нашего пребывания за границей.

Перечитывая свои записи на партийных собраниях редакция "Советского слова", видишь, как постепенно складывалась обстановка трудового подъема, появлялись примеры инициативы журналистов. В июле 1948 года на собрании наши коммунисты уже говорили об удачах литературных сотрудников, о том, что в редакции сложилось ядро журналистов, понявших высокое предназначение "Советского слова" и честно отдававших свои силы газете.

Изменения в составе коллектива конечно были. Отдельные сотрудники уезжали на Родину по их настойчивому требованию "уехать в Россию", других вынуждали уезжать семейные обстоятельства. К сожалению, имелись случаи принудительной отправки в Советский Союз, но отнюдь не с ведома редактора. Присылали пакет со многими сургучными печатями, а в пакете приказ: такого-то откомандировать и в такой-то день доложить.

Похвалы заслужили многие сотрудники "Советского слова", усилиями которых создавалась газета. К ним относятся наши собкоры, представлявшие газету в Дрездене, Галле, Веймаре, Потсдаме и Шверине. Там трудились такие опытнейшие газетчики, как Н.Рабинович, Ф.Козлов, А.Копаев, Д.Тытарь и А.Кизилов. В редакционном аппарате хорошо потрудились Б.Фарберов, М.Кунин, Н.Ковынев, Н.Писаревский, В.Егоров, Э.Дубовицкий, Н.Дубовенко, Г.Подоксенов, С.Улановский, В.Рудим и другие товарищи.

Внутренняя жизнь редакционного коллектива характерна тем, что в процесс работы над номером возникали споры. На летучках и совещаниях газетчики не только критиковали недостатки и отмечали удачные выступления, но и познавали состояние дел в зоне и в коллективах СВАГ. По письмам в редакцию и на читательских конференциях мы убеждались в высокой требовательности к газете со стороны читателей. Нельзя, конечно, сказать, что мы до всего доходили своим умом. Из последующих разделов воспоминаний можно будет сделать вывод, какое значение имела помощь и критика газеты со стороны читателей и руководящих работников СВАГ.

Чтобы выпускать ежедневную газету необходимо иметь большое количество разнообразной информации. О жизни своей Родины нас удовлетворяла информация из материалов ТАСС и от внештатных корреспондентов. Специфические запросы читателей, проявлявших острый интерес к событиям в зоне оккупации, частично удовлетворяло немецкое агентство печати (АДН), хотя оно только-только создавалось. В АДН, снабжавшей информацией немецкую прессу, работал русский белоэмигрант, насколько помню, по фамилия Пигулевский. По телетайпу он на русском языке передавал информацию, которая представляла интерес для советского читателя.

О трудном положении с информацией для газеты свидетельствовал один неприятный факт, относящийся к сентябрю 1947 года. Тогда на II съезд СЕПГ из Москвы прибыла делегация во главе с секретарем ЦК ВКП(б) М.А.Сусловым. Членом делегации являлся редактор "Правды" Поспелов П.Н.

II Съезд СДПГ, сентябрь 1947. Правее пустого кресла сидит, склонив голову набок и сцепив пальцы рук на колене, М.А.Суслов. Рядом с ним, ближе к центру ложи – Н.А.Бубнов

В день открытия съезда наша партийная делегация отдела в главной ложе оперного театра, где проходил съезд. Мы, журналисты, тоже находились в ложе. Приветствие ЦК ВКП(б), подписанное М.Сусловым, зачитывалось на немецком языке. Приученные ТАСС к определенной дисциплине, мы ждали официального текста приветствия ЦК ВКП(б) съезду СЕПГ, ждали, как всегда, до трех часов утра, когда передачи ТАСС заканчивались, и не дождались. Советские газеты вышли без текста приветствия ЦК нашей партии.

На следующий день, рано утром, к тов. Суслову срочно вызвали начальника пресс-бюро СВАГ Колтылина, редактора "Теглихе рундшау" Кирсанова, редактора "Советской Армии" Барышникова и меня. На вопрос тов. Суслова почему советские газеты в Берлине не опубликовали текст приветствия ЦК ВКП(б) мы ничего не смогли ответить. Редактор "Советской Армия" Барышников пытался доказать, что в СВАГ не было должного порядка с информацией для наших газет. Но М.А.Суслову оставалось мало времени до начала заседания съезда СЕПГ, и он не стал решать сложный вопрос. Днем мы получили из Москвы официальный текст приветствия ЦК ВКП(б) и в очередном номере газеты опубликовали его на первой странице, причем дали самый крупный шрифт, какой только можно было найти в типографии.

Со временем, примерно через год после выпуска первого номера "Советского слова" мы научились добывать информацию собственными силами. Ее регулярно доставляли наши "корпункты" в землях, чаще стали ездить в командировки сотрудники редакции, создался актив корреспондентов из числа специалистов, работавших в управлениях СВАГ и на местах. Каждое утро редакция получала пачку немецких газет, и в график редакторского труда было включено время на просмотр берлинских газет. Слабо зная немецкий язык, мне пришлось нанять немецкую учительницу, помогавшую читать немецкие газеты. Она ни слова не знала по-русски, не учила меня "их бин, ду бист", а помогала точнее понять газетные публикаций. В конце занятия учительница говорила: мы занимались столько-то времени, с вас причитается столько-то марок.

В конце концов, основной трудностью становился не объем информации, а умение разобраться в потоке фактов и сообщений, особенно в дни бурных событий, связанных с обострением борьбы по германскому вопросу. Наши довоенные знания и опыт военного времени были явно недостаточны.

Приведу пример работы над номером "Советского слога" за 12 июля 1947 года. После выхода газеты в свет я прочитал сообщения о текущих событиях во всех возможных источниках. Нерадостная картина! Газета не опубликовала сообщение о запрете коммунистических газет в заданных зонах. Наша "соб.инф." о забастовочном движении в западных зонах отстала на 3-4 дня. Пропущена декларация блока партий Тюрингии по вопросу о единстве Германии. Прозевали сообщение об открытии памятника В.И.Ленину в Эйслебене. Не попало в газету сообщение о прибытии немецких писателей из Москвы и их первые интервью. Могли дать, но не дали сообщение о первом заседании немецкого экономического комитета Народного совета и о выступлении на нем против плана Маршалла. Не появилось в тот день в нашей газете сообщение об открытии "культуртага" СЕПГ и о выступлении там Пика, Гротеволя и известного датского писателя Андерсена Нексе.

Под впечатлением "исследования" в моем дневнике записано: "Газета зайдет в тупик, если она будет отставать и плестись в хвосте событий". Депо, конечно, не ограничилось записью в дневнике. В моих руках появилось убедительное основание для конкретных указаний секретариату, отделу внутригерманской жизни и для других действий, обеспечивающих своевременный приток информации в редакцию.

В 1948 году "Советское слово" выглядело уже оригинальной газетой. Сложился дружный трудовой коллектив, журналисты поднаторели в германском вопросе, образовался актив добровольных корреспондентов. Газета выходила по графику, распространялась быстро, имела вполне приличный внешний вид. В Политуправлении СВАГ на одном из совещаний говорили о требованиях увеличить лимит на подписку для комендатур, администраций земель и для Группы войск. Редакция провела большое количестве читательских конференций, где от похвал в адрес газеты могла закружиться голова.

Имеет смысл привести запись телефонного разговора редактора с читателем.

– Редакция? Говори т. Ефимов. Чем кончилась партия международного шахматного турнира?

– Откуда звоните?

– Из войсковой части.

– Знакомы ли Вы с нашим представителем по Мекленбургу?

– Знаком. Хорошо, что имеете здесь своего корреспондента. На вашу газету большой спрос.

– А вы в газете читаете только о шахматах?

– Нет, что Вы! В газете много интересного. Передайте работникам редакции спасибо от нашего личного состава.

– Спасибо, товарищ Ефимов.

Особенность "Советского слова" заключалась еще в том, что она набиралась, версталась, матрицировалась и печаталась руками немецких рабочих. Мы писали и печатали на машинках по-русски, конечно, а немцы набирали текст, не зная русского языка. Странно, но факт. В один из рабочих дней ко мне явились представители профсоюза и заявили, что до закону, изданному в прошлом веке при Бисмарке, за набор на иностранном языке доложена быть надбавка к зарплате. Надбавку дали без всяких споров.

По карточкам немецкие рабочие, в том числе и в нашей типографии, получали скудный паек. В 1948 году по распоряжению органов СВАГ для индустриальных рабочих вводилось дополнительное к нормам снабжения горячее питание, или, как его называли немцы, "котиковессен", связывая улучшение питания с фамилией советского коменданта Берлина. Немецкий профсоюз с помощью нашего издательства быстро оборудовал столовую, куда в термосах привозили горячую пишу и раздавали рабочим цеха. Немцы хорошо знали, сколько калорий содержится в миске мясного супа, как и в пайке, который они получали по карточкам. Меня удивлял их математический подход к питанию, с калориями они обращались как с граммами. А что сделаешь, если их нормированный рацион был низким. В какой-то книге о первой мировой войне говорилось, что еще в те годы немцы научились организованно голодать. Был период и после второй мировой войны, когда питание немцев сильно ограничивалось. История приучила немцев к калориям и расчетам.

Трудовая дисциплина у немецких рабочих была безупречной. Ровно в два часа дня, как и положено по графику, ни минутой раньше или позже, наборщик поднимается с рабочего места, снимает рабочий халат, моет руки, поправляет галстук и опять-таки в определенное время пьет уже подогретый кофе и ест неизменные бутерброды. Нашим офицерам, руководителям издательства и типографии не приходилось призывать рабочих к соблюдению трудовой дисциплины.

Впрочем, мы попробовали поднять наборщиков на социалистическое соревнование. Говорили им, что советские наборщики за смену набирают в полтора-два раза больше знаков, чем наборщики "Советского слова". Наше предложение немцы довольно твердо отклонили, ссылаясь на то, что они производят набор на иностранном языке.

– Немецкие рабочие и так хорошо работают, – заявил нам профсоюзный функционер.

Отношения между советскими офицерами и немецкими рабочими складывались хорошо. В августе 1947 года я выступал перед рабочими типографии по случаю выпуска сотого номера газеты. Есть такой обычай у немцев. Выступал я на немецком языке, заблаговременно "записав" ее в памяти. Небольшая речь советского "оберста" и "шефа" редакции принималась к моему удивлению, с горячим одобрением. Рабочие, очевидно, почувствовали уважение к со стороны победителей и будущих друзей.

Деятельностью немецких рабочих типографии и издательства руководил начальник издательства И.И.Теренин. В его распоряжении находилось имущество, оцениваемое в миллион марок. Мне почти не приходилось вмешиваться в дела издательства, так как оно работало бесперебойно. Правда, за недостатки в ведении отчетности зам. Главноначальствующего СВАГ генерал Дратвин объявил мне выговор и, успокаивая, сказал: – Не тебе одному объявлен выговор, многим.

Собственно за редакционные дела иногда назревало взыскание, но так ни разу и не обрушилось на потрепанные редакторские нервы.

В настоящее время подшивки "Советского слова" хранятся в библиотеке Института марксизма-ленинизма. Они понадобятся тем, кто изучает историю социалистических преобразований на немецкой земле, Тем, кто захочет оценить интернационализм советского народа и его проявление в побежденной стране. Кто исследует корни "холодной войны".

Газету "Советское слово" можно считать летописью событий в послевоенной Германии. Имеются несомненно горы документов, до которых могут добраться лишь будущие исследователи событий, наши и немецкие историки. Мы же в "Советском слове" по мере сил трудились над тем, чтобы советские люди знали задачи СВАГ, глубоко понимали советскую политику в германском вопросе. И как только оказались выполненными задачи СВАГ, а затем Советской Контрольной Комиссии, так отпадала необходимость выпуска советской газеты на немецкой земле.