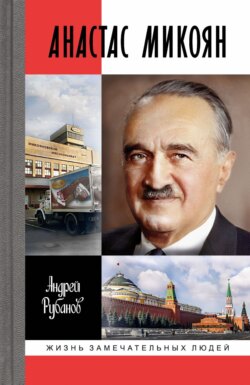

Читать книгу Анастас Микоян - Андрей Рубанов - Страница 7

Часть I

1895–1939

Глава 2

Горец

3

Его первая война

ОглавлениеЛетом 1914 года – 28 июля по новому стилю или 15-го по действующему в Российской империи старому – Австро-Венгрия объявила войну Сербии. Началась Первая мировая война.

В сентябре Анастас начал новый учебный год, но теперь всё изменилось. Турция вступила в войну на стороне Германии и вторглась в пределы границ Российской империи – на территории Западного Закавказья, в Карскую область.

В Западной Армении проживало тогда до 2 миллионов армян – цифру приводит сам Микоян.

Начиная приблизительно с октября 1914 года на границе Турции и Российской империи, в Южном Закавказье, началось то, что позже назовут геноцидом армян. Планомерное уничтожение целого народа. Убийства, ограбления, насильственные выселения – сейчас и тогда это называется аккуратным словом «депортация», на деле выглядело как изгнание. Тех, кто пытался противостоять, убивали.

Армянские крестьяне были неграмотны, газет не читали. Кровавые расправы над армянами никем не были описаны. Расходились только слухи. Никто не знал, что происходит. Турецкое правительство не сделало никакого публичного обращения к армянскому народу – такой практики просто не существовало.

Мировое общественное мнение сфокусировалось на военных действиях в Европе. Продвижение турецкой армии в Закавказье никак не волновало европейского обывателя.

В сентябре того же года германская армия подошла к Парижу на расстояние в 40 километров, французское правительство бежало. В сентябре произошла решающая битва на Марне, хотя Германии удалось полностью оккупировать Бельгию, но ее войска были отброшены от Парижа. Весь мир внимательно следил за тем, как передрались между собой народы старой цивилизованной Европы: французы, англичане, немцы, бельгийцы. Счёт жертв уже шёл на десятки тысяч, включая множество мирных жителей, поскольку война велась в густонаселённых территориях. В этой ситуации мировое общественное мнение не проявило интереса к военным действиям на юге Карской области. Армения была слишком далеко от Европы.

Битва на Марне осенью 1914 года стала первой в череде тяжелейших сражений Первой мировой. Далее были другие мясорубки: одно только сражение при Вердене унесло почти 700 тысяч жизней. Поля Европы покрылись мёртвыми телами. История про уничтожение армян была забыта.

Воюющие государства изнемогли в этой войне, но развитие получили новейшие вооружения: танки, боевые отравляющие вещества, самолёты, тяжёлую артиллерию, подводные лодки. Однако технологичность той войны не следует преувеличивать. Танки и аэропланы использовались редко, их значение разгоняла военная пропаганда. Основная тяжесть войны легла на живую силу, на пехоту. На фоне этих ужасающих потерь мировое общественное мнение просто не запомнило геноцид армян.

Зимой 1914 года Тифлис наводнили русские войска: Кавказская армия под руководством генерала Юденича. Тифлис превратился в опорную базу русской армии, здесь был главный штаб, железнодорожный перевалочный пункт и весь тыл, включая интендантов и лазареты. Здесь же, вокруг Тифлиса, в полевых лагерях (палаточных городках), находились резервисты, десятки тысяч рядовых солдат, либо ожидавших отправки в действующие части, либо уже повоевавшие, отозванные в тыл для отдыха.

Начиная примерно с ноябре в Тифлисе появились армянские беженцы, сообщившие о стремительном наступлении турецких войск на юге Закавказья и о массовых убийствах армян.

В этой ситуации русское военное командование разрешило создание национальных армянских боевых дружин. В Тифлисе активизировалось Армянское национальное бюро – руководящий орган Дашнакцутюна.

Армянские националисты были объединены в крепкую и сильную партию Дашнакцутюн. Это было достаточно молодое и агрессивное движение: партию создали в 1890 году. Она существует и поныне. Изначально партия опиралась на радикалов, молодых людей, готовых защищать свой народ с оружием в руках. Дашнаки провозгласили своей целью создание независимой Армении. Царское правительство активно преследовало армянских националистов, но перед лицом военной угрозы сменило тактику: были амнистированы и выпущены из тюрем более тысячи ранее осуждённых дашнаков.

История политического движения дашнаков, армянских националистов, изложена уже достаточно подробно, и пишется до сих пор. Здесь нам важно отметить следующее. Анастас Микоян, начитавшийся Маркса, Бебеля и Каутского, в свои 18 лет был убеждённым интернационалистом, сторонником классовой теории. Его сознание отвергало национальные различия. В своих мемуарных книгах Микоян и вовсе никогда не использует формулу «национализм», всюду заменяя его на формулу «шовинизм». Всю свою жизнь Микоян резко отмежёвывался от дашнаков.

Отношения со своей кровной родиной, с Арменией, сложились потом в отдельный сюжет.

Но осенью 1914 года, в первые месяцы войны, когда в Тифлисе стали множиться слухи о массовых убийствах армян 18-летний Анастас Микоян немедленно вступил в армянскую боевую дружину и отправился воевать.

Он вступил в боевой отряд не один, с ним пошли ещё несколько друзей. Потом большая часть отсеялась. Один друг написал отцу, тот срочно приехал и своей волей забрал сына из отряда. Другой просто сбежал сам. Настоящая война не понравилась 18-летним юношам, она оказалась слишком грубая и страшная.

В отряде Анастаса большинство составляли деревенские парни, неграмотные молодые люди. Они пошли воевать из неосознанного желания реализоваться, или, грубо говоря, из жажды приключений.

Эта первая война Анастаса Микояна потом отзовётся эхом во многих других войнах.

Его первый поход. Его первые выстрелы. Его первый убитый враг. Опыт первой войны, изнурительной и неблагодарной, всегда останется с ним.

Ни один лидер советской державы, начиная с Ленина, не имел опыта Первой мировой. Никто не дрался на той войне – только Микоян. Ни Сталин, ни Ворошилов, ни Троцкий, не видели въяве Первой мировой, а Микоян видел.

Его описания войны – точные и любопытные, хотя и краткие.

Горная война велась вдоль ущелий и проходящих через ущелья дорог. С обеих сторон солдаты имели мотивацию. Турки дрались за «Великий Туран» – империю, контролирующую всё Закавказье, включая Каспий. Армяне воевали за спасение своего малочисленного народа. Русские – за полный контроль над регионом. Курды дрались на стороне турок, ассирийцы – на стороне русских.

В ноябре отряд Анастаса перевезли по железной дороге в город Джульфа, там новобранцев наскоро обучили обращению с винтовками и перебросили в район персидского Азербайджана, к городу Хой (ныне расположен на территории Ирана). Это высокогорье, более 1800 метров над уровнем моря.

Основной целью турецкой армии на том, первом этапе войны был захват крупного персидского города Тебриза и превращение его в опорный пункт для дальнейшего продвижения к берегу Каспийского моря. До Тебриза турецкие соединения добрались только в январе 1915-го, но уже через две недели были отброшены. Всю зиму шло довольно успешное контрнаступление русских войск и армянских дружин, увенчавшееся кровопролитным сражением при Ване весной 1915 года.

Сам Микоян, согласно его воспоминаниям, принял участие минимум в двух крупных боевых столкновениях, с применением артиллерии и с большими потерями с обеих сторон. Турки отчаянно контратаковали, их полегло много. Однажды, во время редкой перестрелки, Микоян специально полез под пули, чтобы, как он сам говорит, испытать себя, понять, насколько велик его страх и можно ли его преодолеть. Он прополз и пробежал несколько сотен метров по ничейной земле, под непрерывным винтовочным огнём, но не пострадал. Однако личная храбрость сочеталась в Микояне с физиологическим неприятием человекоубийства, пусть даже в условиях войны. Микоян описал случай, когда отряд получил приказ готовиться к ночному штыковому бою. Анастас понял, что не способен воткнуть штык в живого человека, пусть и во врага. Вдобавок он не владел навыками рукопашной схватки: какие навыки у вчерашнего юноши-студента? В предстоящем бою он решил драться не штыком, а револьвером. Револьвер попросил у товарища: тот понял и отдал. Вообще, воинский обычай не велит просить оружие у друга, тем более перед боем. Хороший солдат имеет своё оружие, свою винтовку, свой револьвер, свой нож; бережёт оружие, ибо оно хранит его жизнь. Попросить у друга взаймы его оружие, да ещё непосредственно перед делом, – значило переступить через гордость, нарушить воинскую этику; но Микоян на это пошёл, а его товарищ, имя которого мы не знаем, всё понял и помог. К счастью, ночная рукопашная атака так и не состоялась.

Война – это прежде всего физическое изнурение. Война в горах, зимой – троекратное изнурение. Анастаса Микояна спасало то, что он сам был горец. Каждый солдат имел шинель и компактную одноместную брезентовую палатку. Вечером, где-нибудь на ровном участке, на горном склоне, палатку надо было расставить – и в ней заночевать. Ежедневный пеший переход – от 3 до 5 километров, по безлюдной местности. Редкие сёла по пути следования – все пусты. Население бежало в горы, забрав с собой продовольствие. Еду подвозили из тыла, в основном солдаты обходились сухим пайком. Снег, обморожения, переохлаждение, мозоли, недоедание, бессилие. Грязь: стирать и мыться негде. Так продолжалось шесть месяцев, включая всю зиму 1914/15 года.

Организм солдата Микояна не принимал мяса. Стоило съесть кусок курицы – тошнота, рвота, сыпь на теле. Анастас Микоян обходился только кашей и хлебом, свой паёк – мясные консервы – обменивал на сыр и хлеб.

Так отряд, ведомый дашнаком Андраником, в течение зимы пробился с боями – и, надо полагать, с тяжёлыми потерями – далеко на запад, к городу Ван, древней столице Армении. Этот город находится на территории Турции. Ванское сражение весны 1915 года историками хорошо изучено. Потери с обеих сторон составили до 2 тысяч только убитыми; из них более тысячи – турецкие солдаты. Микоян, однако, не участвовал в Ванском сражении. В конце марта, когда отряд подходил к городу, 19-летний солдат армянской дружины Микоян выбыл из строя – свалился с тяжёлой малярией. Малярия – это высокая температура, лихорадка, рвота, поражение нервной системы. В острой форме – смерть. В начале апреля 1914 года Анастаса отправили в тыл. На этом первая война для него закончилась. Потом будут ещё две большие войны и четыре международных военных конфликта.

Солдат Микоян две недели ехал в тыл: шатающийся от озноба инфекционный больной, сначала на конных повозках, потом по железной дороге в Эривань, а оттуда в Тифлис, в военный госпиталь.

Впоследствии, в советский период, Первую мировую объявят империалистической. Любой национализм будет запрещён. Дашнаки станут врагами советской власти. Участие в империалистической войне, в отряде националистов, скорее не украшало анкету большевика Анастаса Микояна. Даже в своих воспоминаниях, написанных в позднейшее время, в 1970-е годы и позже, он описывает свой поход коротко, на двух страницах.

В СССР существовал свой четкий канон отношения к Первой мировой войне: это была несправедливая мясорубка, капиталисты ввергли свои народы в бойню, ради денег, ради ресурсов и рынков сбыта. В СССР Первая мировая замалчивалась. Никакой общественной дискуссии не было. В литературе и кино она была представлена как унылая и несправедливая. Поэтому и Микоян описал свою Первую мировую очень скупо.

Но сейчас, пытаясь реконструировать тот май 1915 года, можно предположить, что эта первая война войдёт в подкорку Анастаса Микояна. С тех пор и до конца жизни он будет знать всё про войну: какова она на самом деле, как её выносит солдат на своём горбу. За шесть месяцев, включая зиму 1914/15 года, Микоян прошагал пешком от персидского города Хой до армянского города Ван, в составе отряда, который, в свою очередь, входил в русскую Кавказскую армию. Русские дрались рядом с армянами. Был совершён тяжёлый зимний переход через горы длиной около 300 километров. Турецкая армия дважды пыталась перейти в контрнаступление, и тогда Кавказская армия оборонялась.

В условиях горной местности войска не могут маневрировать, совершать обходы с флангов. В горах флангов нет: сражения ведутся за дороги, проходящие через долины и ущелья. Единственный способ пробить себе путь – лобовая атака на неприятеля. Огромное значение приобретала в таких условиях огневая мощь, горная артиллерия, лёгкие орудия, перевозимые на конной тяге, а главное, получившие широкое распространение миномёты – ещё более лёгкие и исключительно эффективные в бою.

Бронемашины и вообще автомобили также не использовались. Три десятка автомобилей ездили по Тифлису. А по горным тропам сновали вьючные лошади.

Разведка – важнейшее оружие русской армии во все времена – полностью зависела от донесений местных союзников. Разведка вся была армянская.

Тыловые службы, в условиях растянутых коммуникаций, работали плохо. Боеприпасы и провиант доставлялись на конной тяге, повозками и вьюками. Сёла на пути следования отряда все были беднейшие, на 10–15 дворов, – и все пусты. Бойцы, первыми добравшиеся до села, немедленно разбредались по домам – разжигали печки и грелись. Потом подходили другие отряды, русские и армяне, и командиры выгоняли солдат из тёплых домов, наводили порядок: здесь штаб, здесь лазарет, здесь арсенал, здесь кухня. В каждом селе задерживались на два-три дня. Раненых было мало, но много больных, истощённых, со сбитыми ногами. Кое-как отогревались, собирались с силами и шли дальше. В таких условиях сражались обе армии: и наступающая русская, и отступающая турецкая.

В той войне штаб Кавказской армии и ее командующий генерал Николай Юденич – блестящий военный специалист – применили тактику быстрого передвижения крупных конных соединений. Скорость маневра обеспечила победу в войне. Большие – в несколько сотен сабель – конные отряды, вооружённые винтовками, пулемётами и миномётами, совершали стремительные прорывы по горным дорогам, занимали сёла, мосты и переходы через реки. Если наталкивались на сильные контратаки так же быстро уходили. Русские кавалеристы хорошо владели навыками горной войны – иначе бы не добыли победу.

К 1916 году Кавказская армия отбила для России большие территории, включая Трапезунд (Трабзон) – Россия впервые в истории выходила на южное побережье Чёрного моря. Под контроль Кавказской армии также перешла вся Западная Армения.

Захватив значительные территории Османской империи, генерал Юденич приказал установить военный, оккупационный режим, и стал ждать воли свыше. Что делать с новыми, присоединёнными землями? Население их – в основном армяне, и многие сражаются вместе с русскими. Армяне давно включены в русскую цивилизацию, а турки – наоборот, исторически – оппоненты, враги.

В мае 1915 года мы находим Анастаса Микояна в Тифлисе, в военном госпитале, в инфекционном, малярийном отделении, в плохом состоянии, с признаками дистрофии. Однако молодой парень быстро идёт на поправку.

Пока лежал в госпитале разошлась страшная весть о чудовищной резне, учинённой турками над армянским населением Западной Армении. Сам Микоян называет цифру в 1,5 миллиона убитыми.

После выписки из госпиталя Анастас уехал домой, в Санаин, и там в родительском доме восстанавливал здоровье. Он вернулся в Тифлис в августе. Состоялись несколько встреч с Даниэлом Шавердяном. Тот снабдил парня свежей литературой. Псевдоним Ильин уже был давно раскрыт, под ним работал Владимир Ульянов (Ленин), и Анастас проглотил статьи «Война и российская социал-демократия», «Шаг вперед, два шага назад» и работу «О праве наций на самоопределение», а также брошюры Степана Шаумяна и Иосифа Сталина по национальному вопросу, и ещё – книгу Георгия Плеханова «Наши разногласия». По рекомендации Шавердяна Анастас отправился в городскую библиотеку Тифлиса и свёл знакомство с девушкой по имени Джаваира Тер-Петросян, родной сестрой легендарного Камо. С этого момента запрещённую литературу Микоян будет получать по двум каналам: и от Шавердяна, и из библиотеки.

Позиция большевиков, обозначенная Лениным, была ясной: империалистическая война зашла в тупик; миллионы солдат гибнут ради интересов буржуазии; войну следует прекратить, а штыки развернуть против настоящих врагов – мирового капитала и сросшегося с ним аристократического истеблишмента. Осенью 1915 года, Микоян уже изменил своё отношение к войне. Ленин выступал за превращение ее в войну гражданскую. Армянин и турок должны были драться не между собой, а против общего врага – крупной буржуазии, которая наживалась, стравливая меж собой народы. Большевики предлагали объединение людей не по национальному, а по классовому принципу. Национальные противоречия должны были отойти на второй план.

В последующие десятилетия в Советской России любой национализм, включая армянский, будет жестоко преследоваться. Русский национализм придёт в решительный упадок. Все русские националисты эмигрируют, вместе с Белой гвардией и аристократией, и далее зачахнут в берлинских и парижских кафе. В ленинской, и позже в сталинской России националистов просто уничтожали. Сама партия изначально была интернациональной, её руководство составляли русские, украинцы, евреи, грузины, в том числе армянин Микоян.

Наконец в ноябре 1915 года Анастас Микоян вступил в партию большевиков. Формально для него ничего не изменилось: его партийным заданием стала агитация среди учащейся молодёжи; он её вёл уже несколько лет.

Весь год он учился, не поднимая головы, усиленно навёрстывая пропущенное за прошлую зиму. За год он прошёл программу 6-го (пропущенного) и 7-го классов, в июне 1916 года сдал выпускные экзамены и закончил учёбу в семинарии. Ему исполнилось 20 лет. Теперь ситуация для него кардинально изменилась. Война продолжалась. Анастас был военнообязанным и подлежал призыву. Призвали его старшего брата Ерванда – тот ушёл на фронт. Но Анастас уже не собирался воевать за интересы буржуев. Существовал способ уклониться от призыва: продолжить образование в духовной академии, в Эчмиадзине, тем более что выпускников Нерсесяновской семинарии принимали туда без экзаменов. Обучение – бесплатное, проживание – в интернате. И не только Анастас – все его товарищи по марксистскому кружку приняли то же самое решение.

Ленин, повторим, сформулировал позицию большевиков относительно войны исчерпывающе: «Для нас, русских с.-д., не может подлежать сомнению, что с точки зрения рабочего класса и трудящихся масс всех народов России наименьшим злом было бы поражение царской монархии… ‹…› Чем больше будет жертв войны, тем яснее будет для рабочих масс измена рабочему делу со стороны оппортунистов и необходимость обратить оружие против правительств и буржуазии каждой страны. Превращение современной империалистской войны в гражданскую войну есть единственно правильный пролетарский лозунг…» Член партии Анастас Микояни эти инструкции лидера большевиков знал наизусть; об участии в войне не могло быть и речи.

Восемнадцатого сентября 1916 года Микоян был зачислен на 1-й курс духовной академии и получил официальную отсрочку от призыва, после чего переехал в интернат при Эчмиадзине. Его учёба в академии длилась недолго, с сентября 1916-го по февраль 1917 года. Анастас и его товарищи не занимались ничем, кроме изучения языков и марксистской литературы. Микоян продолжал осваивать немецкий.

В декабре 1916-го он написал и опубликовал свою первую в жизни статью, в армянской газете «Пайкар» («Борьба»).

Следует кратко упомянуть, что в тот период в Закавказье в Эривани, Эчмиадзине, Тифлисе, Баку выходили не менее 50 периодических изданий на армянском языке – газет и журналов самых разных направлений, включая детские и сатирико-юмористические. Тиражи были скоромные: от нескольких сотен до нескольких тысяч экземпляров. Наиболее популярная газета «Мшак» в 1916 году имела тираж в 6 тысяч копий. Большинство издателей успевали выпустить десяток-другой номеров, после чего прогорали и закрывали дело. Но самые популярные, вроде журнала «Хатабалла» («Переполох»), держались долго.

В феврале 1917-го грянула революция. 2 марта царь отрёкся от престола. Власть перешла к Временному правительству России. В том же марте Анастас отправился к ректору академии и попросил дать ему отпуск; пообещал, что экзамены сдаст позже. Важно было сохранить официальную отсрочку от призыва. Ректор уступил. Оставаясь официально слушателем академии Микоян отправился в Тифлис, ещё не зная, что к учёбе он больше не вернётся. Его ждала совсем другая жизнь.

В Тифлисе он немедленно разыскал Шавердяна и очертя голову бросился в политический водоворот. В том же марте закавказские большевики впервые собрались легально: 250 человек. Место собрания – Народный дом Зубалова, построенный на деньги нефтепромышленника, благотворителя и мецената Льва Зубалова (Зубалашвили), уроженца Тифлиса. Пройдёт два десятилетия и Анастас Микоян, перебравшись в Москву и став народным комиссаром, поселится в ближнем Подмосковье в бывшем поместье всё того же Зубалова.

Анастас познакомился с Алёшей Джапаридзе, опытным, прошедшим тюрьму и ссылку 37-летним большевикому. Потом Микоян будет работать в Баку под началом Джапаридзе и останется с ним до последних дней его жизни – тот будет расстрелян в числе других бакинских комиссаров. Пока же Алёша Джапаридзе – один из лидеров большевистского Закавказья.

Дни полетели в лихорадочной суете. Большевики не признали власть Временного правительства и призвали создавать Советы рабочих и солдатских депутатов. В конце марта в Тифлисе состоялось ещё одно собрание: обсуждали, как усилить работу в Баку. Оттуда прислал письмо Степан Шаумян: просил прислать в помощь надёжных людей.

Микоян вызвался добровольцем.

Даниэл Шавердян второй раз сыграл важную роль в судьбе Микояна, не только одобрил его поездку, но и снабдил рекомендательным письмом к Шаумяну. Вот его текст: «Дорогой Степан! Представитель сей записки Анастас Микоян является новокрещённым эсдеком в достаточной степени подготовленным. Направляю его тебе для борьбы против дашнаков. Он очень способный парень. Прошу уделить особое внимание. О здешнем положении он расскажет тебе».

Анастас уехал в Баку.

С марта 1917 года он – профессиональный революционер.