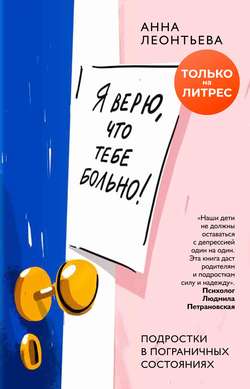

Читать книгу Я верю, что тебе больно! Подростки в пограничных состояниях - Анна Леонтьева - Страница 5

Часть 1. Не уходи!

История одной депрессии

Глава 2

Депрессия. Начало

ОглавлениеЯ не понимала, как поднять ее оттуда. Я уже начала догадываться, что что-то с ней происходит не так – но не знала названия этого «не так». Я говорила: «Вставай, давай пойдем учиться, тебе будет легче». Я говорила: «Папа хотел бы, чтобы ты жила и занималась интересными вещами!» (Ужас какой! Хуже не скажешь! Это только усиливало ее и без того невыносимую боль: папа хотел бы, а она – не может!) Я говорила: «Малыш, жизнь продолжается!»… Я оплатила курсы по подготовке в художественный вуз.

Дочь под давлением моих псевдободрых увещеваний вставала с кровати – и уходила в парк, делая вид, что ушла на курсы. Там она ложилась на скамейку и смотрела в одну точку. Я испытывала облегчение: что-то сдвинулось, вот же, пошла учиться… Я, с трудом двумя руками удерживающая чашку чая и не всегда понимающая, зачем звонит будильник (страшный зверь моей боли сидел рядом с будильником и сразу принимался меня глодать, как только я открывала глаза), все же имела смутное представление: пока кто-то куда-то идет – жизнь не заканчивается. И там, куда я «сдавала» дочь, – там ей помогут, там кипит жизнь, там чему-то ее учат… Мне становилось легче.

Это вообще частая иллюзия многих родителей. О том, что детей можно куда-то «сдать» – и там нам их «сделают». Да, детей могут без нас научить математике и английскому, провести операцию в больнице, подготовить к вузу в закрытом пансионате – но вся их душевная, психическая опора закладывается внутри семьи, внутри дома любви родителей, братьев и сестер, внутри этого до поры до времени – а точнее сказать, вне всякого времени – закрытого и защищенного мира. Это не про стены, стены не имеют никакого значения. Это про душевную крепость и фундамент.

•

Наступила зима. Дочь на своей скамейке простудила себе почки и в плохом состоянии попала в больницу. Мама мне говорила: «Она что, не понимает, как тебе больно?!» Дочь как-то услышала это. Она решила уйти жить к друзьям. Как я узнала потом – чтобы мне не было так больно еще и из-за нее. Там она пробовала облегчить свое состояние наркотиками, пыталась много общаться, как она говорит – «уходила в социальные запои». Когда она наконец заехала домой повидаться – меня поразил ее истонченный, измученный, предельно тревожный образ. К тому же она побрилась наголо («Мам, я хотела состричь с себя всю негативную энергию, накопленную в волосах») и сделала много аккуратных, неглубоких царапок на запястьях («Мам, я хотела попробовать, как физическая боль может унять душевную, мне так легче!»)…

Я уговорила ее пойти к своему психологу. После приема психолог позвонила мне в ужасе: «Это не мой пациент! Процесс очень запущен! Срочно в клинику!» И дала мне телефон психиатра. «Психиатр» – каким страшным показалось мне это слово!

•

Слово «психиатр» в нашем сознании – у тех, кто ни разу с данным видом медицины не сталкивался, – ассоциируется с советской «карательной психиатрией», то есть тем самым страшноватым периодом в нашей стране, когда неугодных или неудобных обществу или власти людей принудительно запирали в стенах психиатрических клиник, постепенно доводя их до состояния «овощей». Ну или не в нашей стране: тем, кто смотрел фильм «Пролетая над гнездом кукушки», тоже может быть знаком такой образ. Поэтому мы, любящие родители, до последнего не хотим вести ребенка в это место «с решетками на окнах», где ребенка накормят таблетками с непредсказуемым эффектом. Я лично, перед тем как все-таки решиться на поход в клинику, провела целое маркетинговое исследование лучших клиник и врачей и обзвонила всех знакомых с вопросом: «А точно они не сведут ее окончательно с ума?»

И несмотря на это, на первый прием пришла со своей «заготовкой». (Может, еще не возьмут? Может, мы не «их случай»?) Заготовка была такая: «Да, моя девочка имеет порезы на запястьях – но она тщательно их дезинфицирует и делает в тех местах, где нет вен. Да, она пробовала наркотики – но она думала, что ей станет легче. И вообще – возможно, ее поведение более демонстративное, чем болезненное? Может, не надо таблетки? Может, можно обойтись своими силами?»

Это желание «обойтись своими силами» на самом деле для родителей совершенно нормально. Все же лечит любовь! И надо обязательно собрать все свои силы, всю свою любовь – но я бы сказала так: мы же знаем, что пенициллин спасает при ангине и воспалении легких? Да, он не очень полезный для организма. И после него придется пройти некоторую реабилитацию. Так вот, клиническая депрессия – это «ангина» психики. И ребенка в острых состояниях надо просто спасать. А потом – реабилитировать той самой любовью. А психиатры, как выяснилось, бывают замечательно квалифицированными и внимательными врачами.

•

Хочу еще – что очень важно – отметить: все процессы, которые я так долго описываю: поход к психологу, обзвон друзей, поиск лучшего врача – заняли не дни и не недели. Прошло всего двое суток. Это важно – потому что в том состоянии, в котором оказалась дочь, времени на долгие раздумья просто не было. Действовать необходимо было как можно быстрее. И я наконец это полностью осознала.

Клиника, куда мы попали, была на удивление не пугающая, называлась она «Клиника пограничных состояний». Без решеток на окнах, медсестры – очень дружелюбные, а под окном – огромный сад с цветущими вишнями. Психиатр, которого рекомендовали мне друзья, опроверг все мои «заготовки». Он объяснил, что:

да, порезы на руках дочери скорее носят демонстративный характер. Но это демонстрация ее глубочайшей внутренней боли, крик отчаяния, мольба быть услышанной;

ни она, ни я не справляемся с ситуацией, и это уже очевидно, требуется помощь врача и медикаментов;

ее мозг находится в настолько истощенном и воспаленном состоянии, что любое неловкое движение, любой даже небольшой толчок могут быть фатальными;

ее организму просто необходим отдых – от тревоги, навязчивых мыслей, поисков выхода из тоннеля. Этот период необходимого отдыха – как период искусственного сна. Он не спасает от горя и ужаса, но дает покой. Необходимый для восстановления;

и мы не одни такие, многим подросткам в остром периоде их клинической депрессии (так я в первый раз услышала этот диагноз) необходима помощь;

это они не вредничают. Это в их мозгу нарушился захват серотонина и прочих гормонов радости – а без этой радости существовать невозможно.

В общем, я плохо тогда поняла про серотонин, но поняла главное. Дочери нужна помощь, и таблетки – это не зло, а передышка для ее воспаленной психики.

В Клинике пограничных состояний было свободное посещение под присмотром врача (врач предварительно разговаривал с не-родственниками-посетителями). Здесь я познакомилась с большим количеством «подросткового народа», почти у всех были порезы на руках. Здесь я узнала, что это называется «самоповреждающие действия», и психиатрами они рассматриваются как суицидальное поведение. Дочери назначили антидепрессанты и нейролептики. Этот период она вспоминает как начало выздоровления, как первый луч света в глухом мраке ее безрадостного отчаяния.

•

Посмотрела недавно передачу о депрессии. Не самую удачную, но очень показательную. На ней не присутствовал ни один клинический психолог! Тезисы приглашенных «экспертов» очень четко отражали общую картину отношения к этой болезни в нашем обществе. Пожилая актриса уговаривала всех страдающих депрессией побольше бывать на природе и улыбаться. Социальный психолог призывал помогать страждущим и творить добро для тех, кто тоже несчастен. Были еще несколько участников, предлагавших схожие рецепты. И лишь одна монахиня, имевшая медицинское образование, заметила, что самый ее активный в плане помощи нуждающимся друг, который непрестанно творит добро и улыбается, – находится в тяжелой клинической депрессии и выживает благодаря медикаментозной помощи. И второй герой передачи – священник, который помногу принимает исповеди у прихожан и, казалось бы, вот сейчас скажет что-то вроде «Возлюбите друг друга и почаще ходите в храм», – вместо этого сказал, что нередко на исповеди ему приходится решать сложнейший для него как неспециалиста вопрос: кроме того, что он благословляет человека на исповедь и причастие – может ли он посоветовать ему посетить психолога и психиатра? Два этих мнения прозвучали наиболее трезво.

Депрессия – это конечный пункт, к которому ведет много дорог (мысль взята мною из книги Эндрю Соломона «Бес полуденный», но пропущена через собственное осмысление и опыт). Депрессия может быть наследственной, то есть она была у кого-то из родственников. Она может быть реактивной – как следствие тяжелого жизненного события. И меланхолической, когда вроде бы ничего не произошло, но травмирующие факторы накопились в психике – и дали результат – болезненное состояние, при котором нарушаются химические процессы в мозгу.

Так как специальной литературы на эту тему много и всегда можно почитать и про гормоны, и про работу мозга, я опишу этот процесс просто. Организм не может жить без радости, и если мозг перестает ее «вырабатывать» (это уже химический процесс) – начинается депрессия.

Невозможность пребывать в «безрадостном» состоянии особенно очевидна для подростков – они еще не умеют рефлексировать и объяснять себе, что с ними происходит. Они начинают бороться за радость, искать выход. Теми способами, которые им доступны и известны. Наркотики, опасные виды спорта, «плохие компании», алкоголь, самоповреждающее поведение, участие в «группах смерти». Это до поры до времени – крики о помощи: «Мне больно, и я не понимаю, что со мной! Я хочу, чтобы не было больно, но не знаю, как это сделать!» Участие в группах типа «Синих китов» – тоже попытка себе помочь, примкнуть к сообществу с подобными проблемами.

Если с наследственной депрессией может разбираться только специалист, у реактивной все причины, как правило, видны (смерть близкого, тяжелые переживания на фоне психической травмы), то случай меланхолической депрессии требует пересмотра отношений в семье. Это не обвинение родителей, но причина начать разбираться, «что пошло не так». Во всех трех случаях начинать надо с разговора, деликатного налаживания контакта, «вслушивания» в ребенка и внутреннего со-чувствия ему (то есть попыток чувствовать вместе с ним). Во всех трех случаях необходимо серьезное и уважительное (но не паническое) отношение к состоянию и мыслям вашего подростка.

•

Самое лучшее, что случилось с дочерью в клинике, – это то, что к ее болезни, то есть к ее клинической депрессии, наконец отнеслись серьезно. Наконец прозвучал диагноз. Наконец все признали, что ей больно и с этой болью ее нельзя оставлять один на один. Наконец ей начали оказывать помощь. Побочные эффекты у лекарств были пугающими, часто появлялся тремор, странности поведения тоже были. Дочь тем не менее ощущала это как путь наверх из узкого колодца, в ледяной воде которого она боялась не выжить. Вот что она писала в то время:

«Мысли о том, чтобы что-то с собой сделать, были как бы светом в конце тоннеля моей боли. Мне кажется, я внутренне была убеждена, что ничего до конца с собой не сделаю. Но возможность такого выхода из этой темноты была очень утешительна – и необходима. Я стояла на балконе десятого этажа. Я резала себе руки – но всегда там, где не будет много крови, и дезинфицировала порезы, чтобы не внести инфекцию. Я пробовала наркотики и блуждала среди жутких видений. Это, кстати, совсем не помогало.

Когда я оказалась в клинике – стало происходить нечто неожиданное. Мне совсем не нравилось действие таблеток, от которых хотелось спать, мутило, не было аппетита, появлялась странная дрожь в руках. Но я очень старалась пробиться сквозь всю эту вату, которой обложили мой мозг. И поскольку я рисую и пишу, я стала рассылать в социальные сети и инстаграм свои рисунки, фотографии и тексты. И на меня пошла волна любви. Мир как будто повернулся ко мне всей своей любовью. Мне писали тысячи людей. Кому-то я разрешала приехать в клинику. Мой психиатр должен был разговаривать предварительно со всеми, кто меня посещал. Так вот через неделю моего пребывания он сказал мне: „Пощади! К тебе каждый день приходит столько народа!“ Знакомые из интернета приносили фрукты, цветы, сидели со мной, ходили курить в сад. Разговаривали, признавались в любви. Я не ожидала, что меня так можно любить. Цветы еле помещались в нашей палате, от них шел аромат по всему этажу. Из-за таблеток или всеобщего внимания ко мне – или того и другого – я начинала понимать, что меня можно любить и что люди так и делают!»

Это пишет моя девочка, которая, как мне казалось, просто тонула в любви и обожании в семье! Мы с мужем и два брата всегда обращались с ней как с принцессой – так мне виделось. Ан вот, любви всегда, оказывается, не хватает. Слишком много ее точно не бывает. Вполне возможно, что я, так интенсивно «отталкивающаяся» от модели любви моих родителей (вырастила меня все же бабушка), – тоже не даю ее в нужном количестве. Вечный дефицит любви, нарушение ее обмена… Тогда как, по меткому замечанию психолога Людмилы Петрановской, удовлетворенная потребность в любви – освобождает.

Ребенок, «дополучивший» ее от близких, не зависит от чужих оценок и не сомневается в своей значимости в этом мире. Не путать, конечно же, с гиперопекой: слишком опекающий ребенка родитель, не дающий ему принимать самостоятельных решений и подчеркивающий свою значимость в его жизни, – на самом деле самый что ни на есть «недополучивший» в своем детстве и внутренне желающий быть гиперзначимой фигурой в жизни ребенка – до патологических проявлений, описанных на горьких страницах сайта «Токсичные родители»…

•

В клинике мы приобрели новых «сотоварищей по депрессии», которые так же невидимо, но с полной отдачей сражались за свою жизнь – казалось бы со стороны, «при полном здоровье» и при полном комплекте родителей, навещающих их, как и я, с пакетами еды… А как нам еще было проявлять свою любовь и заботу?..

Вот что писала про свои открытия дочь:

«Мы с девочками в клинике стали анализировать такой момент. Мы выясняли, какие у нас самые тяжелые пороки. Одна говорила: зависть. Другая: жадность. Мой порок был – гнев. Я всегда легко приходила в это состояние, могла закричать, подраться, если мне казалось, что кто-то меня обижает. Так вот, в тот момент я поняла: мой гнев – это моя броня! Что этот порок на самом деле спасает меня от окружающего мира. Это как панцирь под кожей: всем кажется, что я такая мягкая, нежная, кто-то пытается меня уколоть – а под кожей – сталь моего гнева! И обидчик ломает свои колющие предметы. Мой гнев – это ответ: „Идите все! Я хорошая! И не дам себя проткнуть!“ Так я поняла, что мой гнев – правильный и праведный. Он спасает меня.

Сейчас я знаю, что бывают срывы, бывают панические атаки, которые неожиданно посреди дороги могут сковать тело и душу каким-то смертельным ужасом, от которого, кажется, нет спасения, ты вот-вот погибнешь и сердце выпрыгнет или остановится… Но я стараюсь полюбить себя, и от этого мне стало не страшно. Как только я почувствовала эту любовь к себе – ты знаешь, у меня очень сложные отношения с Богом, мы с Ним как-то еще в диалоге, я с Ним как будто не договорилась о многом… но это сродни чувству, что Бог все-таки меня любит. Потому что меня есть за что любить! Когда я себя не любила – Бог тоже как будто не обращал на меня внимания, такую ненужную. И когда пришла любовь – моя к себе и как будто Бога ко мне, – я стала источать любовь. Она стала выливаться из меня. Ты знаешь, у меня есть хорошие друзья. И есть лучшие друзья. Вот у нас такая женская дружба (пошляки те, кто о ней говорит издевательски). И негласный договор: любая из нас в любую минуту бросает все и бежит спасать друга. Так было уже тысячу раз. Когда в тебе появляется любовь, это выглядит конкретно так. Мне звонит, например, в полночь моя любимая подруга Ниночка, у нее депрессия. Она сидит в кафе и не может выйти на улицу из-за приступа панической атаки. Я не говорю ей: „Держись“ или там „Ну, может, возьмешь себя в руки“ – я просто беру такси и еду к ней. И сижу и разговариваю с ней в кафе, пока ей не станет легче. И везу ее к себе на ночевку, и мы всю ночь разговариваем. Потому что я друг и могу с ней поделиться. И мне от этого тоже становится легче».

•

Когда дочь вернулась из клиники, у меня все еще было мало сил – помочь ей. И моя внешняя деятельность (напудренный нос, вкусные обеды, бодрые слова) не могла никого обмануть. У меня появился бзик: я стала тщательно убирать все в доме, мыла полы и посуду, покупала цветы и много еды. После периода, когда все это делать не было сил, внешний порядок в доме и наличие еды в холодильнике казались прикрытием от внутреннего кошмара. Я все еще не научилась двум вещам: быть сильной и быть слабой. Быть слабой – значит признать, что «ресурса» пока маловато и надо уметь просить о помощи. Не обладая этим даром, я «работала под прикрытием» своих внешних активностей, внутренне истекая кровью – молча, со сжатыми зубами. В моем окружении некому было подсказать мне, что это не самая удачная позиция. И дети, очевидно, считывали мое внутреннее состояние – даже при наличии обедов, вымытых полов и записанных на радио программ.

Дочь продолжала борьбу со своей депрессией в этом моем «полуприсутствии». Но отец не зря так гордился ее стальным характером. Когда он рассказывал, как она в протестном порыве выбежала на мороз в футболке, он не знал, как понадобится ей эта сталь, которая продержит ее, все еще без моей активной помощи, в ее пограничном состоянии, не позволяя скатиться в пропасть. Борьба за жизнь продолжалась – но и это было только начало…

•

Есть еще один важный момент, о котором надо сказать в связи с депрессией подростков. Помогает ли депрессивным подросткам вера в Бога? Безусловно! Но по моим наблюдениям – Бог действует в жизни человека настолько незримо, что, лишь оглядываясь назад, я вижу, какую «крутую» работу проделали наши Ангелы Хранители (признают или не признают их присутствие мои бунтующие подростки), сколько пропастей мы пролетели «на полной скорости», почти не заметив!

Иногда в процессе нашей борьбы за «жизнь после жизни» я слышала советы о том, что всем этим страдающим подросткам, равно как и моей девочке, надо просто пойти на исповедь и причаститься – и их депрессия отступит. Я встретила экстремальных православных психологов, которые говорили мне о депрессии и суицидальном поведении как о гордыне и душевном (духовном) повреждении. Хочу, во-первых, привести цитату. Профессор, заместитель директора Психического института здоровья Василий Каледа ответил на это в одной из своих лекций о депрессии: «Спаситель сказал в отношении бесноватых, что сей род изгоняется только молитвой и постом. Когда помогают антидепрессанты, значит, другая причина…»

А во-вторых, о бунте подростков «против Бога» я имею свое мнение – и оно совершенно частное. Мои дети родились и выросли в православной семье, со многими перегибами на местах, которые неизбежны у родителей-неофитов. Это наше «усердие не по разуму» и жаркий новоначальный пыл – я верю – были сполна компенсированы той любовью и благодатью, которая дается начинающим путь в христианство – авансом. То есть вот тебе, начинающий православный родитель, благодати столько, сколько унесешь. Дети причащались Христовых Таин, радостно ездили с нами в церковь, пели в церковном хоре.

Потом они стали тремя подростками. Подростки – это сложные, иногда трогательные, иногда замкнутые, но всегда искренние создания. Они ищут Бога и смысл. Они провели детство в наших с мужем исканиях – мы ведь не родились православными. Мы ими пытались стать в течение нашей жизни. И наши дети прошли с нами все этапы наших попыток, проб, ошибок, надежд и провалов. То, что в детстве было для них совсем-совсем очевидно, – что родители правы. Во всем. И когда поднимают их в шесть утра и заставляют выстоять длинную службу в церкви. И когда мама и папа сами просыпают литургию, потому что накануне гости разошлись под утро. И когда родители читают полночи молитвы. И когда они до утра спорят на кухне на философские темы с друзьями или друг с другом.

Потом дети вошли в возраст, когда поняли, что родители неправы. Тоже – во всем. Старший поступил на философский, снял с себя крестик и сказал, что первые христиане крестиков не носили. Дочь сказала, что чувствует, что Нечто есть, но должна сама решить, как Оно называется. Младший просто посмотрел на всех и сказал, что старшие – они умные, значит, ему тоже не нужно в воскресенье так рано вставать на литургию, он и так всю неделю рано встает.

Я расстраивалась. Я молилась. Я пыталась указать, что первые христиане не носили кресты – потому что на них распинаемы были. И что мы прекрасно знаем – ну мы же с папой знаем! – как зовут Это Нечто. И так далее. Потом я встретила умного священника. Он сказал: «Их детство было связано с Богом, с церковью, с литургией, с Евхаристией. Они будут выяснять свои отношения с Богом, им это нужно. Но если вы не будете на них за это обижаться и перестанете возвращать их обратно в церковь во что бы то ни стало – вы оставите им тропинку назад, домой…»

Я успокоилась. Я больше не катехизирую своих детей. Наши отношения стали лучше и свободнее. Я одна встаю в воскресенье на литургию. Старец Паисий Афонский говорил: «Пусть матери больше говорят Богу о детях, чем детям о Боге». Я надеюсь, мои дети вернутся. Домой.