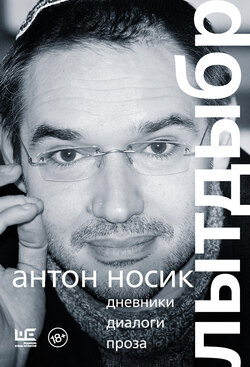

Читать книгу Лытдыбр. Дневники, диалоги, проза - Антон Носик - Страница 43

Глава вторая

Ни слова о шин-гимеле

Демьян Кудрявцев. Еврей и человек

ОглавлениеМой друг Антон Носик был королём прокрастинации и лени – и безропотным рабом долга: два года подряд он ежедневно выпускал и верстал колонку “Вечернего Интернета”, первого русского блога, самого регулярного медиа, учебника, откровения ранней цифровой эпохи, – но он же месяцами не мог завершить простейшее, подступиться к важному, справиться с надоевшим.

Становясь похожими на людей, с которыми мы провели жизнь, мы заимствуем их слабости чаще достоинств. Я не смог написать о Носике, когда он умер, я не сел за стол сразу, когда составитель этой книги попросила меня о предисловии к следующей главе, и вот я сдаю текст за день до крайнего срока – и так поступил бы Антон. Я почти всегда спрашиваю себя, как бы он поступил.

Я знал Антона 27 лет, что к июлю 2017 года было больше, чем половина моей жизни, и навсегда осталось половиной его. В обоих смыслах этого глагола в разные годы мы с ним разделяли жильё, работу, влюблённости, пороки, пристрастия, деньги и убеждения и, многократно споря и даже ругаясь, ни разу не поссорились: такой тип отношений был ему свойственен, для меня же это стало исключением.

В каком-то смысле это теперь только усложняет задачу, потому что мой ближайший товарищ, которого я знал и помню до непозволительной степени откровенности, до мельчайших жестов и деталей быта, прежде всего должен быть достоверно описан и полно запечатлён как, возможно, самая важная общественная фигура цифрового сообщества начала этого века, невероятно много сделавшая для установления этики и практики российского интернет-взаимодействия, как одна из наиболее самобытных величин современного российского еврейского просвещения и нового сионизма, теоретик и практик низовой благотворительности, и даже политик – в том смысле, в котором становится политиком в России любой деятельный и неравнодушный человек с большой аудиторией, чёткими взглядами и волей. Именно в этих терминах и обстоятельствах должен он быть изучен, запомнен и оценён современниками и потомками, которым ничего не должны и не могут добавить мои нарывающие воспоминания о его лукавой улыбке, о моментально вскипающем раздражении, о сигаретном пепле, ровным слоем засыпающем пол, о том, какое это было счастье – следить за работой его невероятного сознания, настолько сильного и блестящего, что незадействованные излишки этой мощности всё чаще приходилось глушить и заливать, и в какое мучение с годами превратилось наблюдение за его усталостью и незадействованностью, обременёнными славой и многообразными обязательствами, которые он постоянно взваливал на себя. Именно такого, частного Антона я видел чаще всего и выше всего ценю. Для его общественных ролей, уверен, ещё найдётся свой исследователь, который заменит мою размытую от сантиментов близость на отчуждённую дальнозоркость точности и непредвзятости.

В свои лучшие годы Антон Борисович был человеком уникальной памяти и невероятного круга интересов.

Ещё до всякого интернета в нужную минуту он поражал не только точностью цитаты, но и номером страницы книги, где она приведена. Перед любой поездкой он начитывал путеводители и другую справочную литературу до эффекта узнавания переулков в никогда до того не виденных городах. В предисловии к жизнеописанию Казановы ему вынесена благодарность переводчика как врачу-диагносту, пациентом которого стал умерший в XVIII веке автор. Десятки людей ежедневно ходят по Венеции с видеофайлами его экскурсий и распечатками статей.

Мне повезло, я слышал их там вживую – та же энциклопедическая смешливая дотошность: даты, имена, биографии, особенности постройки как великих соборов, так и маленьких, случайно сохранившихся церквей. Ценность картины определялась для него совокупностью сюжета, историей создания и владения, перипетиями жизни автора, поэтому о рядовой фреске он мог рассказывать так же долго и с той же радостью, как о шедевре.

Лишённый, возможно, органического восприятия подлинной гармонии, он развил в себе особое удивительное чувство: в искусстве и архитектуре он тоже ценил данные, культурные и контекстуальные связи – каркас цивилизации. Именно этот невидимый строящийся собор человеческого гения – суммы его доказанных знаний и практических достижений – видел он, говоря о флорентийских мостах и восторгаясь шанхайским скоростным экспрессом. Именно поэтому, не расставаясь с камерой, он не гнался за хорошей фотографией – не до конца понимая даже, какая может быть хороша, – а просто фотографировал тысячами – каждый угол, каждое событие, каждый шаг.

Его неразборчивость, помноженная на доброту, разрушала любую иерархию: он с одинаковой радостью прочитывал за день нового Эко, Катулла в оригинале, Диккенса и Дубовицкого, защищал Веллера и Горчева, а Пушкина и Быкова равно декламировал наизусть. Иногда казалось, что такая всеядность, всеохватность его сознания и души обнуляют в нём человеческое: какая-то помесь ходячей википедии и электронного микроскопа, с одинаковым интересом зависающего над бриллиантом и пеплом. Такому восприятию способствовали страннейший темперамент Антона – его ровное радушие и терпеливая ирония с постоянной подспудной готовностью к возмущению и раздражению, его речь, плотно переложенная матом, его неприглаженная честность, почти врачебная холодность в суждениях.

Антон обрастал душой, превращался в невероятно тонкого, деликатного, заботливого человека только в своей частной жизни: он был прекрасным товарищем, немыслимо преданным, а не поверхностно “надёжным”. Состоя в приятелях у всей Москвы, он был настоящим другом короткому списку никак не связанных (и даже иногда не знакомых между собой) людей, и это была и радость, и честь, и ноша – оказаться среди них. Это была дружба по уходящим, практически недопустимым сегодня стандартам: его дом был всегда открыт для тебя, для ночного визита не требовалось ни договорённости, ни даже звонка, но сам он никогда не появлялся на пороге незваный и без подарка.

За все эти годы он приходил ко мне сотни раз, часто жил и однажды умер у меня дома, – но всегда приезжал с горой покупок.

Доводя до истерики врачей, он ночевал у меня в реанимации и помнил день рождения моего отца. Он отказывался подписать мне гарантию на кредит, который мог меня – не разорить, нет, но на лишний год привязать к неинтересной работе и неяркой жизни.

По большому счёту, на сдачу от этого огромного и подлинного умения дружить поддерживалось много случайных новых связей и отношений. Малознакомые люди постоянно вспоминали, как проходивший мимо Носик, услышавший об их проблеме в кафе – о севшем телефоне, больном ребёнке, арестованном счёте, неважно (он видел разницу, но не придавал ей особого значения), – начинал эту проблему решать, с одинаковой степенью готовности вкладывая свои время, силы и деньги и привлекая чужие – у него всегда стояла под ружьём армия подписчиков и почитателей, готовая одновременно и спорить, и помогать.

Я часто думал, что, будучи приложены к иной области человеческой деятельности, те силы, которые Антон тратил на дружбу, могли бы дать любые плоды – прекрасный брак, международное признание, капитал, you name it. Но каждый раз с благодарностью и эгоизмом радовался, что этого не случилось. Наша молодость пришлась на сложный и переменчивый отрезок истории, наша биография размазана по разным странам и семьям, мы меняли профессии и гражданства, нас судили, награждали, призывали и изгоняли, мы боролись, смеялись, спорили, скрывались и хоронили – так что дружба, возможно, была единственно постоянным чувством и состоянием, в котором мы провели жизнь и которым по-настоящему овладели.

Я не знал Антона в детстве, но, когда мы познакомились в самом центре Иерусалима, оно ещё играло и переливалось в нём ровным светом хорошей московской детской, юношеским всезнанием, бесконечным количеством неожиданных знакомств и постоянной готовностью к приключениям. Это был блестящий молодой человек, говорящий на нескольких языках, включая не сразу давшийся многим иврит.

Он был той редкой звездой последней еврейской миграции, которая одинаково принималась всеми поколениями переселенцев, даже теми, кто оказался в Израиле до того, как Антон родился. Для новоприехавших он был живым доказательством возможности интеграции и успеха, для старожилов – оправданием новой “алии”, свидетельством её образованности, немеркантильности, её европейскости, если хотите. К моменту, когда он уже не мог соответствовать этим ожиданиям, отказавшись и от интеграции, и от постоянной жизни в Израиле, в такой ролевой модели не стало особой нужды: новая эмиграция преуспела сама и видимым образом изменила окружающую действительность.

Но первые пару лет адаптации слово Носика было, возможно, самым слышным. Его статьи обсуждали, его выступления цитировали, его война с банками против ипотечной кабалы была поводом для ток-шоу, экономических докладов и даже карикатур. Ему светила политическая карьера – та самая, которую сделали худшие из его первых эмигрантских читателей: “русская” партия, лидерство в новом гетто, деньги, подряды и прочая ерунда. Я помню, как решительно он отказывался – не только потому, что был против любого сепаратного, как привилегированного, так и ущемлённого существования новой общины, но также потому, что всегда старался взаимодействовать с истеблишментом и государством открыто и “снаружи”.

Очень схожим был период становления русского интернета, когда на протяжении нескольких лет, в общине примерно такого же размера, как новая российская эмиграция в Израиле, и схожей герметичности, – среди миллиона первых русских пользователей Сети, – авторитет Носика был совершенно непререкаем, идеи невероятно востребованы и все начинания успешны. В среде, которая вскоре дала десятки миллионеров, создала сотни тысяч рабочих мест и практически полностью изменила общество, он так и остался ироничным одиночкой среднего достатка, дорожившим своей отдельностью более многого другого.

Сколько я его знал, он всегда был против постов, но не ответственности, с ними связанной, денег и акций, но не возможностей, которые они давали (президентство в “Рамблере” можно счесть исключением, но фиаско Носика на этом посту только подтверждает мою правоту).

Я часто слышал, что его считали спонтанным и непоследовательным, но на самом деле в этих кажущихся противоречиях его воззрений и действий была своя система. Прежде всего, Носик искал причастности и бежал принадлежности, этим напоминая мне своего гоголевского тёзку. При этом у него не было проблем с поисками идентичности, он очень жёстко отсекал чужое, никакие соблазны чуждого не были ему страшны. Помню, как не мог уговорить его заниматься бизнесом и политикой в Киргизии, Латвии, Сингапуре, и в то же время он был готов “вписываться” в любые проекты в Израиле и России, быть частью любых журналистских или сетевых начинаний.

Он показательно соблюдал свою версию кашрута и показно курил по субботам, не снимая кипы. Он был очевидным политическим сторонником израильских крайне правых, но дружил и общался в основном с левыми. При всем его открытом противостоянии и презрении к российским авторитарным консерваторам в целом, он дружил, общался и защищал многих деятелей кремлевского лагеря, чётко отделяя неприятие идей и систем от симпатии или терпимости к отдельным их носителям. Он дружил и общался с Навальным и Потупчик, Невзлиным и Леонтьевым, Гусинским и Тимаковой – и никто не считал его ни конъюнктурным, ни всеядным, потому что с каждым из них и тысяч других он не был согласен, но был внимателен и странным образом добр. Среди больных, которым он помогал в своей благотворительной ипостаси, были и мусульмане, и сирийцы, которых в то же самое время он призывал “бомбить” (или к чему он там призывал) в своём знаменитом подсудном тексте, который и сейчас невозможно перечитывать без грусти и раздражения.

И да, он часто был невыносим, упрям, нетерпим и несправедлив, но даже тогда его способ аргументации, его базовая логика и ехидная интонация не менялись. В каком-то смысле он был московским раввином, не праведником, но учителем, занудой и сумасшедшим, местной достопримечательностью и третейским судьей, к которому все приходили за ободрением и советом, финансовой и иной помощью, и засиживались допоздна. И именно это место, эта ниша так и осталась в моём городе и поколении не занята, именно в этом была настоящая роль и предназначение моего друга Антона Носика, как говорят в этих случаях наши единоверцы, благословенна память о нём.

[1994. Из армейского дневника]

“Знаешь, день разрушает ночь, ночь разделяет день. Попытайся бежать. Попытайся спрятаться. Прорвись на другую сторону”.

Это поёт Джеймс Моррисон, солист американской группы The Doors, пионер психоделического рока. Вернее, Джеймс Моррисон ничего такого уже не поёт, потому что в 1971 году он умер в номере парижской гостиницы от передозировки чего-то внутривенного и похоронен на кладбище Пер-Лашез, а на могиле его написано: “KATA TON DAIMONA EAYTOY”. Но радиостанция “Решет Гимель” почему-то именно сегодня решила закончить свою ночную субботнюю программу двухчасовым концертом группы Doors, и раздолбанный длинноволновый приёмник на подоконнике сторожевой будки разносит звуки старой американской песни по склонам уснувших гор Шомрона, который, понятно, Самария.[21]

То есть я – здесь, в бронежилете с облысевшими застёжками, в каске с кожаным намордником, в поясе с двумя флягами и четырьмя магазинами (пятый примкнут к стволу), с автоматической винтовкой типа М16А1 за плечами, охраняю спокойный сон поселения Неве-Багад, неся ночную вахту у железных его ворот. Читатель вправе мне на это заметить, что никакого такого поселения Неве-Багад не существует не только в Самарии (которая, понятно, Шомрон), но и во всей ЙеШа, и вообще кан. Согласен: не существует – и вряд ли оно в обозримом будущем возникнет. Но поскольку охранять спокойный сон поселения поставила меня Армия обороны Израиля – организация, одержимая совершенно детсадовским пристрастием к игре в секретики, – настоящее название места моей действительной службы объявлено военной тайной, разгласить которую мне мешают присяга и подписка о неразглашении. Посему разрешим поселению именоваться Неве-Багад и спать спокойно, покуда я в бронежилете с облысевшими застёжками обхожу дозором обе стороны его ворот, уперев указательный палец в предохранитель автоматической винтовки, а Джеймс Моррисон ([22][23]1943–1971) поёт “Прорвись на другую сторону” на волнах радиостанции “Решет Гимель” далеко за полночь.

Ветра нет, и мясистые розовые цветы на деревьях с неизвестным мне названием почти совсем не шевелятся. Большие серебристые звёзды стоят в чёрном ханаанейском небе неподвижно. Цикады цикают в траве, сверчки сверчат, поселенцы спят, как малые доверчивые дети, а злоумышленники двоюродной национальности то ли отказались от своего первоначального злого умысла, то ли он у них ещё не созрел.

Как бы то ни было, признаков враждебной террористической деятельности в окрестных кустах не наблюдается, если не считать сосредоточенного блуждания сутулой мужской фигуры вдоль забора. Фигура принадлежит моему напарнику по караульной службе, рядовому Джейкобсу из города Питтсбург, штат Пенсильвания (излишне, наверное, напоминать здесь, что его настоящая фамилия, имя и личный номер составляют военную тайну). Угрозы для безопасности поселенцев рядовой Джейкобс не представляет (я собственноручно проверял его винтовку перед началом смены и убедился, что она стоит на предохранителе, а патрона в стволе нет), зато моему напарнику 27 лет, и он созрел для серьёзных намерений в отношении блондинки в возрасте от 20 до 25 лет. О чём и просит меня сообщить читательницам через газету. Исполняю его пожелание. Джейкобс предпочитает, чтобы будущая избранница была из города-героя Хайфы и окрестностей, желательно – сабра, но тут уж он, по-моему, преувеличил.[24]

Итак, Самария, далеко за полночь. Вдали на горном склоне видна цепочка огней – это уличные фонари в арабском селении Бака эль-Гарбие, название которого при всём желании не может составлять военной тайны. Я не слишком много знаю про это селение; успел заметить, что там есть три мечети, бензоколонка и несколько ресторанов восточной кухни.

Помню, что на следующий день после гибели рава Кахане кто-то из его последователей застрелил здесь двух арабов и скрылся на машине марки “пежо” в направлении автострады Шхем-Дженин. Помню ещё, что в Баке живёт коренастый садовник Джамаль, чьё апельсиновое удостоверение личности каждое утро передаётся на наш КПП, потому что Джамаль много лет работает в поселении Неве-Багад и мы его впускаем в ворота даже без специального разрешения от начальника местной охраны. Белый “мерседес”, на котором Джамаль приезжает пропалывать грядки и клумбы поселенцев, остаётся обычно стоять на площади перед поселковым советом, пока его хозяин возится с зелёными насаждениями.[25]

21

“В согласии с твоим демоном [духом]”. (др. греч.)

22

Иудея и Самария. (иврит, аббр.)

23

Букв. “здесь” (иврит) – израильский лозунг, связанный с протестами против отдачи территорий и обозначающий, что “если уступим здесь, то далее везде”.

24

Коренная жительница Израиля.

25

Раввин Меир Кахане (1932–1990) – общественный и религиозный деятель, депутат кнессета, радикальный сионист. Убит в Нью-Йорке арабом-террористом.