Читать книгу Gilgamesh - Antonio Bentué - Страница 6

ОглавлениеPRÓLOGO

Aun cuando la muerte no forma parte de la vida de nadie, puesto que acontece cuando alguien ha terminado ya de vivir1, la conciencia es capaz de “amargarnos la existencia” hasta hacérnosla experimentar como absurda. E incluso puede provocar en nosotros una inútil rebelión. ¡Resulta efectivamente absurdo, y una “injustificable violación”2, el que todo viviente concreto, –puesto que sólo se vive en concreto–, acabe siempre reducido a nada, al dejar de existir!

Y es que la conciencia prevé la muerte como el espectro de la aniquilación del propio yo, cuando constata que un “tú” muy cercano dejó de ser “tú”. Así, el “yo” toma conciencia de lo que ineludiblemente le espera. Y experimenta la angustia, al prever la propia aniquilación final. Es debido a ello que intentamos alejar de la propia conciencia ese espectro, transformando la muerte en “noticia”: ¡Siempre mueren los demás! De esta manera tratamos de disimular el problema y camuflar la angustia, convirtiendo la muerte de los “otros” en recurso incluso para permitirnos un mayor entretenimiento en la vida. A costa, claro, de muertes ajenas morbosamente publicitadas en los “noticieros” y mientras estas ocurran a suficiente distancia del ámbito en que se mueve nuestra cotidianidad. Los miles de muertos en Afganistán, en Irak o en el Congo, aunque puedan conmovernos, no nos inquietan demasiado, mientras sean impactantes “informaciones” que podamos observar, cómodamente recostados en un diván, frente a la pantalla del televisor, o leer en el periódico. E incluso podemos reírnos de la muerte, contemplando las fantasmagorías mortíferas de Rambo I

y Rambo II.

Sin embargo, el buen ciudadano neoyorquino de Manhattan, que experimentó mucho más cerca de lo deseado el espantoso derrumbe de las torres gemelas del World Trade Center, no pudo camuflar aquel escenario tan horriblemente mortal bajo su apariencia “noticiosa”. De un solo golpe, la “noticia” se convirtió para él en una real y aberrante brutalidad, que ocurría frente a sí, cara a cara. Mientras, para los televidentes del resto del mundo, se convertía únicamente en la gran “noticia” del año, sin que a las pobres víctimas de aquel desastre, contemplado en vivo aunque muy lejos de la dramática escena, les impidieran seguir saboreando su taza de café matinal.

El juego macabro de la conciencia, aprisionada entre la angustia ante una “muerte anunciada” y el intento evasivo por evitarla convirtiéndola en noticia, ha sido patrimonio de la humanidad desde su misma emergencia a partir del mundo animal inconsciente previo3.

Todo mal, aunque muy particularmente ese “mal de la muerte”, radica en la conciencia. Donde no hay conciencia no existe mal alguno, ni, por tanto, el de la muerte. El “mal” es experimentado como tal en la medida que hay conciencia del carácter “carente” e “indebido” de una situación concreta. Lo que es, por el mero hecho de ser, es bueno. Pero la conciencia capta también lo que podría, o debería ser, y no es. Uno puede intentar defenderse de esa conciencia del mal, integrando la “carencia”, sin hacerse ilusiones de ninguna especie. Como lo proponía Buda en sus “nobles verdades”: “Si quieres dejar de sufrir, deja de desear”4. Es decir, “no pidas peras al olmo” y acepta la realidad sin intentar evadirte de ella con proyecciones ilusorias5. Sin embargo, el contenido inconsciente de esa misma aceptación de la realidad frustrante, sin ilusiones, puede constituir también una “neurosis” desesperada de autodefensa.

¿Estamos, así, condenados a un callejón sin salida, tanto si nos ilusionamos con que hay salida, como si nos conformamos estoicamente con la imposibilidad del “escape”?

En realidad, mientras vivamos en este mundo, nunca podremos “saber” si hay o no esa “salida” más allá de la muerte. En su apariencia inerte y misteriosa, ¿es la muerte el rostro tras el cual se oculta un seno acogedor en algún Más Allá? ¿O es quizá tan sólo la máscara macabra de la nada? Pero si la nada constituye la última palabra, y la existencia humana consiste únicamente en “ser-para-la-muerte”6, esa muerte no está sólo al final, sino que acompaña toda existencia consciente, haciéndose carne de la vida del ser mortal. Y, así, no sólo la muerte constituye la amenaza de absurdo, sino que también la misma vida. Todo puede haber sido por nada. Como una gran y solemne tomadura de pelo o, en la forma más elegante de Lévi-Strauss, como una majestuosa y multicolor puesta de sol, que acaba en noche oscura.

Ese es el dilema ineludible que intenta mostrar el texto dramático que aquí presento. Para ello, me sirvo de un personaje mítico, Gilgamesh. Protagonista de la más antigua y venerable epopeya sobre la búsqueda desesperada de superación de la muerte7. El poema mesopotámico contiene también uno de los más antiguos mitos, el del diluvio, como caos que amenaza todo lo que existe en el cosmos8, comenzando por la vida humana misma.

Y, así, mientras estaba en pleno goce de la vida, la muerte toca, bruscamente, de cerca al tirano Gilgamesh, arrebatándole el amigo del alma, Enkidu, su “alter ego”. Destrozadas las sensaciones juveniles de inmortalidad, Gilgamesh no puede ya seguir camuflando la muerte como mera “noticia” que afecta sólo a los demás. Sólo le queda aferrarse con todas sus fuerzas al deseo, único recurso posible para seguir alimentando la esperanza de inmortalidad. Y hubiese podido casi lograrlo, de no haber sido por la “antigua serpiente” que, con su astucia engañosa, se encargó de poner la verdad del hombre en su sitio. El pobre Gilgamesh se vio, entonces, obligado de nuevo a renunciar a inútiles ilusiones y a conformarse con la trágica realidad. Tal como se lo había recordado la cervecera Siduri: “Cuando los antiguos dioses crearon a los hombres, los hicieron mortales, reservándose tan sólo para ellos la inmortalidad”. El único consuelo que le quedaba era, pues, el conformismo realista del carpe diem, tal como más tarde lo propondría también el estoicismo epicúreo greco-romano9.

Sin embargo, aun cuando fallen las expectativas, la tozudez humana nunca ha podido renunciar del todo a la esperanza. Y, en la epopeya, parece también abrírsele al hombre esa esperanza. Como a un Noé babilónico, los dioses habían concedido a Utnapishtim el acceso a su séptimo cielo, el Esarra, gracias a la oportuna intervención de la diosa del amor y la fertilidad10, Ishtar. Es ella también quien favorece, en primera instancia, a Gilgamesh, aunque luego decida castigarlo. Pero, en la última escena, será de nuevo ella quien conceda a Gilgamesh el don de la inmortalidad. Y Gilgamesh se unirá a Tammuz, amante de la diosa y rescatado por ella del Hades invernal, para ascender, junto a él, a la primavera de la vida.

En el capítulo cuarto del texto aparecen mezclados algunos personajes sacados de los 34 cantos con que Dante describe el descenso al infierno, en su Divina Comedia11. Incluso se reproduce alguna frase de la versión original italiana, como la del inicio del primer canto: Nel mezzo del cammin di nostra vita, o la del famoso letrero que, se encuentra escrito sobre la puerta de entrada al Hades: Lasciate ogni speranza, voi ch’entrate (Canto III).

Finalmente, la última escena ofrece un contexto propio de los “cultos mistéricos”. Los “misterios” fueron celebrados, durante más de mil años, en Asia Menor, de donde pasaron a Grecia y después a Roma. En ellos se escenificaban ritualmente los diversos mitos que narraban el paso de muerte a vida por parte de protagonistas humano-divinos. Ese desenlace “pascual” podía tener una estructura “incruenta” (de descenso-ascenso) o “cruenta” (de muerte-resurrección). Los fieles participaban en tales ritos, con antorchas encendidas en sus manos y sus rostros “tapados” (müstoi), caminando en peregrinación nocturna, hasta llegar al “telesterion”, donde culminaba la ceremonia cuando, en una representación ritual, “veían” a la diosa Deméter subiendo del Hades con su hija Perséfone liberada. Gracias a ello, los “müstoi” se convertían en “videntes” (epoptai) del misterio de acceso al Más Allá. Y por la fuerza “homeopática”12 de esa “visión” ritual, confiaban en poseer una verdadera prenda de la superación de su propia muerte13. E irrumpían en gritos de júbilo, como los fieles de los misterios de Sabacio al exclamar: ¡Éfügon kakón, euron ámeinon! (¡Escapé del mal, y encontré lo mejor!).

En este mundo, nunca podrá alguien “saber” si tras la muerte hay o no un “más allá”. Por lo mismo, al ser humano le quedará siempre abierta la posibilidad de creer que lo hay. Y así mantener viva la esperanza de salvación frente al riesgo angustiante de la nada final. Obviamente ello no excluye la validez de la opción contraria de quienes creen que no hay un “más allá” y que aquella esperanza convierte al ser humano en una “pasión inútil”14. Aun así, quizá pueda resultar convincente la intuición de que esa esperanza no es vana, sino que remite al fondo verdadero de la realidad. Sigue considerándolo así gran parte de la humanidad, con formas religiosas muy variadas. En todo caso, la cuestión de si es el ser con su garantía de sentido, o el no-ser con el riesgo de absurdo, la última palabra de la realidad, seguirá siendo el más porfiado planteamiento para toda conciencia lúcida. Y, por lo mismo, seguirá constituyendo el “tema” más crucial de la cultura, en las diversas dimensiones del arte, la filosofía y obviamente la teología.

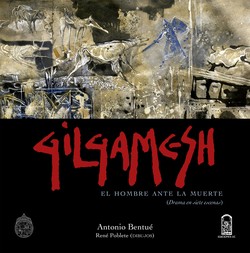

Eso es, pues, lo que, de forma “interdisciplinar”, intenta también plantear este modesto Ensayo. En su elaboración ha tenido un papel fundamental mi buen amigo y gran pintor René Poblete, con las notables ilustraciones que corresponden, en buena parte, a pinturas de gran tamaño, exhibidas anteriormente con el mismo título –Gilgamesh–, en una prestigiosa sala de arte santiaguina. Los largos años de amistad que nos unen, hace que esta publicación conjunta tenga para mí un especial significado. Y dejo aquí constancia de mi reconocimiento a René por ello.

Finalmente, quiero también justificar la doble dedicatoria de este libro. En primer lugar, la de Alberto Vega, amigo por quien siento un entrañable afecto. Fue profesor y director de la Escuela de Teatro de la Universidad Católica, además de gran actor. Tuve ocasión de soñar en realizaciones conjuntas, interdisciplinarias, durante el último año en que compartimos el espacio común del Campus Oriente de la misma Universidad. Hasta que, inesperadamente, un grave accidente lo dejó postrado, sin ninguna capacidad de movimiento. A partir de entonces, sólo la movilidad de un ojo le ha permitido seguir conectándose con el mundo exterior. Aun así, gracias a esa pequeña y viva pupila, ha podido seguir comunicándose con familiares y amigos, ayudado por un sofisticado computador electrónico por medio del cual puede dejar constancia de sus pensamientos y seguir escribiendo sus siempre notables y renovadas ideas y proyectos.

A pesar de las inevitables limitaciones, Alberto tuvo la gentileza de hacerse leer el texto Gilgamesh que aquí presentamos y, tras esa lectura, dejar estampada su reacción con las palabras que constituyen el Postfacio al final del libro. Debo confesar que me siento honrado por ellas hasta la emoción. Ojala que puedan encontrar nuevas resonancias en quienes, desde ahora, tengan en sus manos el texto con las ilustraciones que aquí les ofrecemos.

Y termino con mi dedicatoria más sentida, desgraciadamente ya póstuma, a Vitalia. Ella ha sido mi mujer y amor inspirador durante los últimos 41 años en que pudimos compartir, en familia, nuestra vida de pareja. Con mayor profundidad, si cabe, en los últimos 12 años, después que, en 1998, un fulminante paro cardíaco obligó a trasplantarle un corazón. Y, así, gracias a la generosidad de la familia de Alvaro, el donante, ella pudo continuar viviendo con plenitud. Hasta que, a pesar de todos los esfuerzos, el pasado 2 de agosto su nuevo corazón se cansó ya de latir, cediendo ante los derechos inevitables de la muerte. Aunque nunca cejó en la callada esperanza que alimentó su vida hasta el final, confiando plenamente en que se cumplirá la Palabra que está escrita: La muerte ha sido devorada en la victoria (1C 15,54).

Antonio Bentué

Agosto de 2011