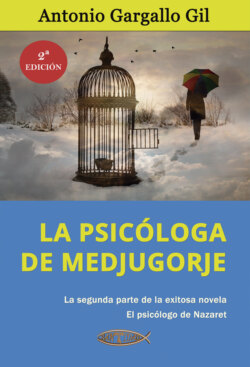

Читать книгу La psicóloga de Medjugorje - Antonio Gargallo Gil - Страница 5

Оглавление2

El estridente ruido del cerrojo le recordó, una vez más, a la pocilga de cerdos de sus abuelos maternos. ¡No lo soportaba! Diez largos años combatiendo diariamente con el mismo sonido y todavía no se había acostumbrado. Cada vez que lo escuchaba se le resquebrajaba el alma. Una auténtica tortura a la que intentó poner fin en dos ocasiones, pero el destino le privó de la oscuridad infinita. Nada tenía sentido y menos en aquel habitáculo de paredes tortuosas de apenas catorce metros cuadrados cuyas únicas vistas eran unas paredes peladas rodeadas de concertinas.

La sensación claustrofóbica de lo que se había convertido en un gran ataúd, en lugar de remitir con el paso del tiempo, se hizo cada vez más perenne, hasta el punto de que dormir se convertía en una necesidad imperiosa para evadirse de aquella pesadilla, mientras el trapicheo de pastillas se convertía en su principal mecanismo de subsistencia; el hachís, un consuelo; y la heroína, una debilidad. Hoy había conseguido tres Trankimazines a cambio de seis cigarrillos; un buen botín dado que su cotización iba en aumento. Sin embargo, lamentaba profundamente no haber podido conseguir un poco de heroína para darse un homenaje y celebrar a lo grande su treinta aniversario. Las deudas le empezaban a asfixiar y ya llevaba tres buenos tajos en el cuerpo por no poder hacer frente a ese maldito vicio que lo tenía enganchado desde los dieciocho años.

Se fumó un porro para calmar su ansiedad y, seguidamente, se tumbó en el catre para volver a viajar con su mente hasta los sitios más recónditos de la Tierra. La imaginación, la única superviviente del lugar donde quedan presos los sueños, era como un hada invisible capaz de birlar la vigilancia y disfrutar de la ansiada libertad.

En esta ocasión no hubo sueños, no hubo viajes astrales, solo un llanto compungido acompañado por aquellos cuatro muros de soledad. Y dolor, mucho dolor.

«¿Cómo he podido perder los mejores años de mi juventud encerrado en este antro? ¿Qué he hecho para merecer esta miserable vida? Y, encima, no tengo a nadie que se acuerde de mí. ¡Ni siquiera mis padres han sido capaces de felicitarme! ¿Acaso no saben que estoy sufriendo? ¡Menudos egoístas! ¿Cómo pueden tener un corazón tan mezquino y no ser capaces siquiera de perdonar a un hijo?», los pensamientos de Francisco volvían a descender hasta los infiernos, su segunda morada.

—Sacadme de aquí —gritó, de repente, despavorido.

—Francisco, por Dios, ¡cállate o te pondrán un parte! —se oyó una voz de cazalla proveniente de la habitación contigua, separada por una pared tan endeble como el papel de fumar.

—¡No aguanto más!

—Te quedan quince días para obtener el tercer grado y disfrutar de tu primer permiso. ¡No la cagues a última hora!

—¡Silencio! —espetó uno de los funcionarios encargados de la vigilancia nocturna.

«¿Y adónde iré si no tengo siquiera donde caerme muerto? —se preguntó desconsolado—. Solo hay una manera de poner fin al teatro de la vida. ¡Ya es hora de cerrar el telón!».

Una imagen le vino a la mente y la dio por válida, a pesar de que en ella se visibilizaba sufriendo una muerte lenta y dolorosa. Francisco buscó el sacapuntas que tenía en su estuche con el firme propósito de extraer la pequeña cuchilla del mismo para chinarse el cuello con la firme idea de acabar desangrado.

Tras una búsqueda incesante por su desastroso escritorio, lo encontró. Lo tiró al suelo con el fin de reventarlo de un pisotón, aunque al hacerlo se encontró con el contratiempo de que el sacapuntas salió rebotado y acabó desapareciendo bajo la cama.

—¡Maldita sea! —gruñó en voz baja—. Voy a tener mala suerte hasta para suicidarme.

Se arrastró como una serpiente hambrienta hasta que se hizo con él. Lo colocó de nuevo en medio de la habitación, se levantó y clavó con furia el pie sobre el pequeño objeto de color amarillo. En esta ocasión no erró y el instrumento escolar quedó destrozado y con la cuchilla libre para llevar a cabo su última misión.

Cogió el pequeño trozo de metal con la yema de los dedos y, sin más preámbulos, se sentó en la cama para iniciar su cometido.

«Si arriba hay un Dios que me escucha, te suplico me des una mejor acogida que la que me has dado aquí abajo. ¡Ojalá te hubieses hecho presente en mi vida! No entiendo por qué me has abandonado y te has cebado conmigo», oró a modo de despedida con el corazón impregnado de frustración de quien sabe ha tirado toda una vida por el retrete.

Aproximó la cuchilla hasta la yugular. El corazón empezó a galopar con furia al verse obligado a caminar hacia el sendero de la muerte pintado de un horizonte gris aterrador. Sus manos empezaron a temblar, mientras las gotas de sudor comenzaban a hacerse presentes en su sien. Su cuerpo mostraba indicios de rebelión ante las órdenes recibidas, por ello la mano que sujetaba la cuchilla bailaba descontroladamente alrededor de un cuello derrotado. Un sentimiento de indecisión empezó a rondar por su mente. Por un lado quería hacerlo para dejar de sufrir, pero por otro no soportaba la idea de ver cómo se desangraba lentamente, además del dolor que suponía romperse las venas. ¿Y qué pasaría con aquellos ojos color esmeralda que, como faro en la noche, habían guiado a su corazón hacia el puerto del amor?

«¡Qué más da, si nunca ibas a ser correspondido!», instó el coronel de la muerte.

«Hay muchos peces en el mar», susurró el capitán de la vida.

«Lo cierto es que tampoco lo he intentado. Si tuviese valor para hacerlo», pensó entre el barullo de voces que invadían su mente.

«No seas ingenuo, no ves que eres un pobre miserable, un yonqui de pacotilla. ¿Acaso crees que alguien como ella podría fijarse en un tipo como tú?», intervino de nuevo el lado oscuro.

«Si cometes una locura, perderás las grandes sorpresas que te puede deparar la vida», dijo la voz esperanzadora.

«¿Y si me declaro y juego la única carta que tengo?».

«Ave de carroña, si ya tiene pareja. Lo único que te espera en tu vida es rechazo y dolor», gruñó el coronel de la muerte.

Se levantó empapado de sudor, con el corazón desbocado y con la respiración alterada. Dio una vuelta por el pequeño habitáculo para tranquilizarse y, cuando lo consiguió, se convenció de que tenía que dar el paso final. ¡Debía evitar pensar y hacer frente a los vanos resquicios esperanzadores que intentaban emerger como amapolas en un campo de malas hierbas!

«Si no soy siquiera amado por mis padres. ¿Acaso podría hacerlo una mujer? Mejor enfrentarse a unos minutos de sufrimiento, que no a toda una vida», se dijo para persuadirse ante las suaves y delicadas caricias del coronel de la muerte, quien iba guiando sus pasos con templanza.

Cuando la cuchilla estaba a punto de perforar su piel, el sonido del cerrojo obligó a Francisco a abortar de inmediato su misión.

«Jolín, ahora me traen a un compañero de celda», pensó con desdén al ver entrar a un joven muchacho de tez morena, enfundado en unos pantalones vaqueros resquebrajados por todos los costados y una camiseta ceñida al cuerpo para presumir de pectorales, con unos brazos tan musculados y fibrosos que parecían martillos. Le afeaba su nariz respingona, sobre la que se apoyaban unas gafas de color negro a juego con sus ojos que le daban un cierto aspecto de intelectual, aunque su apariencia era más la de un joven apasionado por el gimnasio que el de ratón de biblioteca. Su mirada insegura lo delataba, seguramente se trataba de su primera entrada en prisión.

—Francisco, aquí tienes a Julián, tu nuevo compañero —expuso el funcionario con aire distendido—. Hazle un sitio en la suite.

—Sí, claro. ¡Bienvenido al hotel de los pobres! —exclamó el veterano con una sonrisa irónica—. Aquí estarás incluso más a gusto que en tu casa o que en el Hotel Ritz. Si te acercas a la ventana podrás ver unas vistas maravillosas… —dijo señalando las rejas que cubrían la diminuta ventana rectangular—. Disculpa, hoy no porque está nublado, pero en general podrás contemplar la majestuosidad del cielo azul con bellas fachadas aterciopeladas y adornadas en su parte superior con flores aromáticas en forma de modernas concertinas —A continuación se levantó para darle mayor énfasis a la presentación—. A tu mano derecha, si mueves esta cortinita, encontrarás un váter de última tecnología, dado que es como un asiento empotrado con un agujero a prueba de bombas; el lugar idóneo para que nuestras burbujitas de aire comprimido rociadas de metano se socialicen, al carecer de puerta se fusionarán en un apasionante aroma que dejará impregnada toda la habitación para deleite de nuestro sistema olfativo. Y para que puedas descansar ante la extenuación que habrá supuesto para ti recorrer la inmensa dimensión de la suite, te mostraré tu lecho. Aquí arriba —dijo estirando el brazo y señalando la litera con base de hormigón ubicada en la parte superior—. Una cama ultramoderna, vanguardista, propia de reyes y princesas que, unida al colchón de espuma que te han dado corroído como tus pantalones, te permitirá caer en un sueño tan profundo que desearás no volver a despertar. Finalmente, para deleite de tu sistema auditivo, juntos tocaremos toda la noche la sinfonía número cuatro de Beethoven para acompasar a nuestros vecinos, dado que tenemos montada una maravillosa orquesta sinfónica de la cual no puedo más que invitarte a ser partícipe, aunque espero no asumas el rol de director —concluyó con una sonrisa forzada.

—Veo que asistir a la escuela te está yendo de maravilla, ¿no has pensado en ser escritor? —musitó el funcionario tras la original bienvenida.

La palabra escuela evocó un sentimiento de esperanza en Francisco, y lo hizo con tanta magnitud que consiguió acallar la terrorífica voz del coronel de la muerte. Un arcoíris de sentido común nació en su mente gracias a esos pequeños rayos de luz que comenzaban a brillar tras enfrentarse a una de las tormentas más devastadoras que casi deja anegado todo su ser.

—Una cárcel sin escuela es como una comida sin pan. ¡Ojalá la hubiese aprovechado antes! —susurró Francisco con un halo de arrepentimiento, consciente de que, si hubiese asistido antes, ahora podría tener una carrera universitaria y más probabilidades de encontrar un empleo a su salida; sin embargo, durante nueve años estuvo atrapado bajo los tentáculos de la pereza, adormilado ante la falta de responsabilidades cuyo resultado no es otro que un cuerpo abandonado y una mente endeble al no tener que pensar si quiera en la necesidad de luchar por cubrir las necesidades básicas, cayendo en una vorágine de pensamientos infructuosos cocidos a fuego lento en un patio donde los problemas se multiplican como las cucarachas en las cloacas.

El estridente sonido del cerrojo volvió a rechinar con furia, aunque esta vez la resonancia fue diferente, todavía más aterradora al escuchar un corazón ajeno que se rompía y se hacía añicos cayendo sobre los gélidos suelos como lluvia de ácido corrosivo.

—Nunca es tarde, todavía eres joven —intervino Julián con la sensatez propia de quien entra en un territorio desconocido y ve ondear en su punto más alto la bandera de la incertidumbre tejida con hebras de miedo.

Francisco miró a su interlocutor con compasión. Jamás había percibido tanto dolor en una nueva entrada, a pesar de que el muchacho mostraba dos lenguajes completamente contradictorios: por un lado hablaba su cuerpo, firme y seguro, pero sus ojos desvelaban el lenguaje interno del alma, el cual era desolador.

—Estas acojonao, ¿verdad? —inquirió el veterano con espontaneidad—. No te preocupes, todos nos sentimos igual en la primera entrada.

Julián miró los ojos azulados de aquel joven endeble, famélico, tan consumido por la desesperación que parecía acababa de salir de una tumba. Un treintañero en un cuerpo que aparentaba medio siglo, aunque con rasgos atractivos disipados por las secuelas de ese polvo marrón devorador de encías. Su altura le daba presencia, pero su percha esquelética mostraba fragilidad; su pelo negro despeinado dibujaba claros indicios de dejadez y abandono.

—Estoy que no me lo creo —repuso Julián tras el fugaz análisis a su compañero. Le llamó la atención su mirada, tan apagada y endeble que daba la impresión de que podía desvanecer de un momento a otro—. ¡Esto no me puede estar pasando a mí! —exclamó dejando escapar un suspiro envuelto en una burbuja de angustia y amargura.

Francisco quitó una botella de champú y unos pantalones que tenía sobre el nuevo lecho de Julián para que este colocase el colchón que traía como único equipaje.

—Veo que vienes con lo puesto.

—Sí, ha sido una entrada inmediata y no he podido siquiera traerme una maleta con mis neceseres o un poco de ropa.

—Colega, la vas a pasar canutas hasta que te acostumbres al hotel de los pobres.

—Dime que esto es una pesadilla de la cual en breve voy a despertar —balbució llevándose la mano a las mejillas.

—Esto es una pesadilla, sí, y te aseguro que de ella despertarás —afirmó Francisco asintiendo con la cabeza—. Despertarás cuando te des cuenta de que el sistema penitenciario no reinserta, sino que es un mero búnker donde se nos confina para proteger al resto de la sociedad de nuestros actos delictivos, porque, lo quieras o no, causamos daños a la sociedad. Despertarás cuando te encuentres más solo que una liebre en un nido de águilas y te des cuenta de que entre tú y la nada no existe diferencia alguna porque acabarás siendo devorado por la soledad. Despertarás cuando descubras a presos que han sufrido la extorsión de fiscales: «Cien mil euros y nos olvidamos de tu caso» —decía con voz señorial.

—¿En serio suceden estas cosas? —inquirió Julián, mientras colocaba el viejo colchón sobre el inhóspito somier y de un salto ágil quedaba sentado sobre el mismo.

—La corrupción no solo está presente entre los políticos, sino que en la justicia hace estragos. ¡Ni te imaginas la cantidad de jueces y fiscales corruptos que imparten justicia al son del dinero! —exclamó en un tono de voz remarcado por las alas de la indignación—. No te equivoques, la cárcel se creó para los pobres.

Una ráfaga de silencio recorrió la habitación, desvelando el carácter taciturno de Julián.

—Cuéntame, ¿qué hace aquí un chaval como tú? —intervino de nuevo Francisco, quien comenzaba a valorar la compañía que le había privado de cometer una locura.

—Eso es lo que yo me pregunto… ¿Cómo he podido acabar aquí? —repuso de manera esquiva.

—¿Con cuánto te pillaron?

—¿Cómo lo sabes? —inquirió con cara de admiración y sorpresa, lo que dejó con cierto aire de complacencia a su homólogo.

—Cuando llevas varios años entre delincuentes, si eres observador, como es mi caso —quiso remarcar con una altivez pasajera—, aprendes a leer los delitos. Sabes si te encuentras ante un asesino, un camello, un estafador o un violador, y aprendes a convivir con ellos —Francisco hizo una pequeña pausa—. Bueno, con todos menos con los violadores, dado que como la mayoría de presos tienen hijos y estos son sagrados, desquitan su furia en la piel de esas sabandijas sin corazón. ¡Menuda paliza le metimos en las duchas al Pichabrava! —exclamó con aire triunfal.

—Entiendo que tienes hijos.

—Por las púas de Espinete, ¡no! —gruñó con el entrecejo arrugado—. Pero me desahogué con aquel animal de carroña como no lo había hecho nunca antes. Había violado a un menor, que encima era disminuido. ¿Cómo se puede ser tan miserable? —escupió la pregunta con llamas en los ojos—. No me pude contener. ¡Casi lo enviamos para el otro barrio! —expuso con una sonrisa lacónica—. No lo hicimos porque queríamos que siguiese sufriendo y así seguir dándole la terapia que solo los presos pueden ofrecer.

—He observado que está todo lleno de cámaras de seguridad, de modo que, ¡os pueden aumentar la condena!

—¡Qué pardillo! —espetó Francisco con sorna—. ¿Por qué te crees que todas las contiendas tienen lugar en las duchas o en las escaleras?

Julián dejó escapar un suspiro de aire fétido. ¿Cuánto tiempo tardarían los internos en descubrir que él estaba allí por violar a una adolescente de trece años? La información que le había aportado su ingenuo compañero de celda era aterradora, pero vital para su supervivencia.

—Respondiendo a tu pregunta —titubeó Julián un instante con el claro objetivo de ir tejiéndose una máscara a medida—, me pillaron con quince kilos de cocaína.

—Ostras, chaval, pues te espera una buena condena.

Un escalofrío recorrió el cuerpo de Julián, que todavía no sabía el tiempo que estaría condenado a falta de juicio. ¡Menudo calvario les esperaba si se filtraba la noticia del verdadero motivo de su encarcelación! Tenía que hacer todo lo posible para que el bulo de que era traficante se extendiese por el módulo y, con un poco de suerte, pasar desapercibido.

—La vida del narco es peligrosa, pero sin riesgo no hay victoria —adujo con más energía que convicción.

—¿Para quién trabajas?

La pregunta de Francisco cayó como una estalactita en una cueva, dejando un ruido atronador en una mente ofusca y retorcida. Por un momento lamentó haberle seguido el juego a un yonqui que seguramente conocía a toda la red de traficantes del país. ¿Por qué no había elegido cualquier otro delito que no tuviese nada que ver con su compañero de celda?

—Esa información no puedo facilitártela… Me cortarían la cabeza —improvisó con voz temblorosa.

—¿Pura o cortada?

—¿Cómo?

«No me lo puedo creer. ¡Este gañán es un maldito violador!».

3

Por primera vez desde que entró en prisión, Francisco agradeció escuchar el timbre que puntualmente sonaba a las siete y media de la mañana. Se incorporó inmediatamente para estar visible en el recuento, lo contrario le supondría un parte y eso era lo que menos le convenía si quería salir de aquel antro. Un deseo que se incrementó tras desenmascarar al personaje que se encontraba durmiendo encima de él. Sintió tanto odio y repudia hacia este, que no pudo pegar ojo en toda la noche. Lástima que se encontrase ante un tanque, de lo contrario él mismo habría sido el primero en emplear la ley de la cárcel.

—Buenos días —dijo Julián, ajeno a los hostiles pensamientos de su camarada—. ¿Has dormido bien?

—Sí, fenomenal —espetó Francisco con desgana.

«Este yonqui tiene que estar con el mono. ¡Menudo despertar!», pensó ante la respuesta fría de su compañero de celda.

No hubo más palabras, solo una tirantez equitativa a los cables de alta tensión que, cualquiera que osase a tocarlos, podría acabar despedido por los aires.

A las ocho y media, tras el aseo personal y la colaboración necesaria a la hora de dejar la celda ordenada como un dintel, los funcionarios abrieron las celdas.

Francisco abandonó la habitación como un toro cuando sale de corrales, dejando atrás a su compañero que lo seguía desde la distancia. Al menos, su estela lo conduciría hasta el comedor donde tomarían el desayuno.

Julián quedó anonadado ante la inmensidad de un comedor con capacidad para más de cien personas. Le sorprendió que la mayoría de los internos estuviesen sentados en las mesas con una actitud pasiva, como esperando que un camarero les sirviese el desayuno, mientras solo unos pocos hacían cola.

Cogió una bandeja y se dispuso a seguir el séquito con la enorme satisfacción de no resultar el centro de las miradas. En su mente todavía vagaba la idea de que, al ser nuevo, sería el foco de atención, todavía inconsciente del trasiego continuo en las cárceles: entradas y salidas constantes que hacían de la novedad una apatía.

De repente, el señor que le precedía se giró y le dedicó unas palabras envueltas de hostilidad.

—¿Eres novato, verdad? —preguntó un señor mayor de raza gitana con el pelo color nieve y un bigote de perro viejo.

—Sí —asintió Julián.

—¿Nadie te ha explicado que quien hace una cola de más de siete personas acaba con un parte?

—Ah, lo siento —repuso ante la mirada felina del gitano.

—Siéntate en esa mesa que ahora iré yo —le indicó con el dedo el lugar donde debía sentarse—. Tú y yo seremos buenos amigos —concluyó con una sonrisa conciliadora. El destino le ofrecía sin buscarlo el guardaespaldas perfecto para llevar a cabo con seguridad todos sus negocios. Los enanos crecían en el circo y su poder, por momentos, parecía tambalearse, pero si pasaba de una mano de hierro a una mano de acero, las aguas volverían a su cauce.

Francisco se sentó en la otra punta del comedor con sus compañeros habituales, aquellos con los que tenía más afinidad, aunque lo hizo con una actitud distante. Tras un rato de conversa, uno de los presentes se percató del silencio que mostraba Francisco, completamente ausente y recluido en sus pensamientos.

—¿Qué te paza, killo? —preguntó su amigo Leo de origen andaluz, cuya dentadura presentaba tantas deudas como las arcas del Estado—. Te veo má muztio que una flor meada por un perro.

—Ahora te contaré —le dijo con templanza mientras se levantaba y se dirigía a una cola ya menguante.

«Entonces… ¡sí es un camello!» —pensó aliviado al ver a su compañero Julián hablando distendidamente con el mayor narco de la prisión. Por su actitud cercana, debían conocerse y, casi con total seguridad, sería miembro activo de la red que el gitano seguía administrando tanto en el interior como en el exterior de la prisión.

Por un instante, incluso llegó a sentirse culpable por haber sido tan seco con él.

Tras coger el desayuno, Francisco regresó a la mesa con otro semblante, se mostraba más aliviado, incluso contento, hecho que no pasó desapercibido para su amigo el andaluz que le dijo con sorna:

—Zi fueze mujer diría que tiene la regla.

El comentario jocoso consiguió arrancarle una sonrisa, dando pie a que se generase una conversación chistosa y surrealista, asidua en las tertulias mañaneras.

Cuando terminó de desayunar se acercó hasta la mesa donde se encontraba Julián. Quería mostrarle un poco de simpatía, una manera indirecta de pedir disculpas sin necesidad de llegar a hacerlo; sin embargo, su presencia pasó desapercibida. Julián y el gitano mantenían una animada conversación a modo de cuchicheos, claro indicio de que algún trapicheo se estaba cociendo en aquel preciso instante. Sería el gitano, en un momento en el que alzó la mirada, el único en percatarse de la presencia de uno de sus principales clientes cuyo aspecto, advirtió, era cada día más deplorable. Una presencia que no le importunó, aunque sí la privacidad de la conversación, razón por la cual dio un giro brusco a la conversación.

—¿Y qué tal tu compañero de celda? —inquirió en voz alta a su nuevo guardaespaldas mientras dirigía una sonrisa cómplice a Francisco. Gesto que pasó inadvertido para Julián que estaba como hipnotizado, incapaz siquiera de mover los ojos hacia otro lugar por temor a que su nuevo jefe pensase que no le estaba prestando la atención adecuada, y más tras acabar de averiguar que ante él estaba un hombre generoso con sus empleados, pero que la traición la pagaba con la muerte.

—Regular, me ha tocado un colgao —repuso con sinceridad sin advertir la presencia de Francisco y la mirada de fuego que a este último se le quedó tras escuchar tal agravio.

En un movimiento envolvente e improvisado, Francisco sacó la cuchilla que llevaba en su bolsillo y se abalanzó al cuello de Julián hundiéndola en su piel, aunque sin llegar a cortarle.

—Colgao es como aparecerás mañana —amenazó con una mirada diabólica, la misma que utilizó en los robos a mano armada por los que fue condenado una década atrás para satisfacer al monstruo de la droga que dominaba toda su voluntad e incluso su ser. Un monstruo que ni siquiera pudo controlar en su casa: robó a sus progenitores sin ningún tipo de miramiento, hasta dejarles la cartilla en números rojos. Un fortísimo golpe que dejó a sus padres en una posición francamente complicada al verse inmersos en una orden de desahucio al carecer de fondos para hacer frente a la hipoteca, no llegándose a ejecutar gracias a los minipréstamos recibidos in extremis por parte de amigos y familiares. Tras un silencio sepulcral, añadió—: Nunca subestimes a tu compañero de celda. ¿Me oyes? ¡Nunca!

—Vale, vale, perdona, colega. No era mi intención ofenderte… Es que como te he visto tan seco conmigo esta mañana —se disculpó Julián, consciente de que en la calle ya le habría roto el brazo a su oponente, pero aquí era diferente, dado que su compañero de celda le estaba insinuando que en cualquier momento podría clavarle un pincho mientras dormía o rajarle con la cuchilla que en aquellos precisos instantes estaba a punto de hendirse en su cuello. Sin embargo, no podía mostrar miedo ante aquel repentino ataque, de lo contrario el gitano podría prescindir de sus servicios y convertirse en el hazmerreír de la prisión—. Venga, relájate que esta noche nos damos un viaje que nos vamos al séptimo cielo. ¡Invito yo! —repitió literalmente y con aplomo las palabras que escuchó en la escena de una película entre yonquis—. No querrás que acabe con un corte y tú con todos los huesos rotos, ¿verdad? —inquirió con una sonrisa desafiante con olor a pólvora mojada.

Un segundo eterno con miradas de plomo gris provocó una fuerte carcajada por parte del gitano, poniendo de forma magistral fin a la contienda.

—Claro que sí, ese es mi colega —dijo Francisco con los ojos brillantes como si de una nueva persona se tratara y nada hubiese ocurrido entre ellos. Solo de imaginarse que por fin volvería a sentir la heroína recorrer todo su cuerpo, lo colmaba de satisfacción y gozo. ¡La necesitaba como un buceador precisa de oxígeno! La angustia y los dolores comenzaban a ser irresistibles.

Julián sonrió ante la actitud esquizofrénica y surrealista de su compañero, capaz de pasar del odio al amor en un suspiro y, además, hacerlo sin dejar un solo resquicio de rencor.

—Socio, luego te paso diez gramos —dijo el gitano con una sonrisa rebosante de cuando se cierra un buen negocio—. Y, tú, Paquito, recuerda que aún tienes una deuda conmigo.

—Pronto se la devolveré, don Sebastián —repuso con el respeto de quien sabe depende su vida.

«En dos semanas no me vuelves a ver el pelo en tu vida, viejo asqueroso».

—Eso espero —dijo con una mirada desafiante—, no sea que tenga que hacerte una corbata colombiana si en una semana no has liquidado tus deudas conmigo —concluyó levantándose y marchándose con la misma seguridad que una modelo cuando está sobre una pasarela.

«¡Maldición! A este no se le escapa una».

La amenaza caló en los huesos de Francisco consiguiendo que le temblasen hasta las piernas, principalmente porque sabía que se trataba de un ultimátum verídico. Aquel pequeño gitano de rasgos inofensivos no se andaba con rodeos. En su retina quedó grabada la imagen de un chileno con forma de Goliat que le debía dinero; un día se lo reclamó, pero el gigante le dijo que no podía devolvérselo. En realidad no quería porque no lo temía, dado que frente a él solo veía a un pitufo entrado en edad. El pequeño hombre le retó a solventar ese asunto en las duchas. El chileno aceptó con gusto porque sabía lo dejaría KO con un simple soplido. De camino, mientras se dirigían con parsimonia hacia el lugar del combate, en un punto muerto sin cámaras, el viejo sacó de la nada un cuchillo y en apenas décimas de segundo aquel armario con piernas se encontró quince centímetros de acero atravesando su corazón. Murió de forma instantánea y, por supuesto, nadie osó a descubrir al asesino, por más entrevistas individuales y privacidades que se impusieron al módulo para que alguien lo delatara, pero el miedo a la muerte actúa como la adrenalina ante el peligro, más cuando de todos es sabido las duras represalias que sufren los chivatos en prisión.

—¿Qué pasa, compañero, te has quedado más blanco que el papel higiénico? —bromeó Julián, crecido por haber cerrado un negocio repleto de ventajas. Por un lado debía proteger a alguien que, dada su reputación y respeto, le garantizaba indirectamente más protección que la que él mismo le pudiese ofrecer; y, por otro, recibiría el máximo peculio de cuatrocientos euros al mes. Una cantidad nada desdeñable teniendo en cuenta que no tenía a nadie que pudiese ingresarle dinero para cubrir sus necesidades. Estaba tan avergonzado de su delito que prefería que sus familiares y amigos pensasen que estaba muerto o que se había marchado al extranjero, antes que descubriesen su encarcelación por cometer una atrocidad de la cual ya se arrepentía. Si no hubiese bebido como un cosaco aquella noche maldita y se hubiese tratado su adicción al sexo, ahora no estaría perdiendo los mejores años de su vida en la jaula donde mueren los sueños. Menos mal que había creado una buena sinergia con aquel gitano cuyos frutos ya empezaba a visualizar a través de las miradas respetuosas que recibía por parte de algunos presos, entre ellas la del propio Francisco.

—Bueno, tú cumple tu promesa y diviértete mientras puedas —repuso Francisco con la voz temblorosa.

—Soy un hombre de palabra —dijo su compañero con un guiño de ojo.

Francisco miró su reloj con nerviosismo.

—Me voy a la entrada que van a llamarme para ir a la escuela —expuso con el estómago encogido.

—¿Van mujeres?

—Sí.

—Voy contigo —añadió Julián complaciente y con los ojos desorbitados.

—No puedes —repuso Francisco con el ceño fruncido.

—¿Por qué?

—Porque no estás en las órdenes —musitó—. Tienes que hacer una instancia solicitando entrar en la escuela y dentro de una semana podrás hacerlo.

Sin más explicaciones, aunque con un gesto cordial, Francisco salió disparado del comedor.

Antes de que sonara la bocina, Francisco ya estaba sentado en primera fila. Siempre lamentó no haber descubierto la escuela antes y haber perdido miles de horas muertas que se pasó tirado en el patio como un trozo de papel arrugado que queda obnubilado ante cualquier ráfaga de viento, lugar donde se puede doctorar en el arte de la crítica, y maldecir se convierte en un juego diario adictivo, tan venenoso para el subconsciente como la droga para el cerebro. «Francisco, pareces un trapo viejo, roto y mugriento. ¿Por qué no te apuntas a la escuela? Al menos te ayudará a no pensar y verás chatis», le dijo un día su anterior compañero de celda. Aquella invitación fue como un flotador que se tira desde un barco a un náufrago a la deriva. Sabía que se estaba ahogando entre arenas movedizas, que necesitaba ayuda, pero no sabía ni podía salir de un terreno pantanoso humedecido por la droga, cuyos tentáculos eran tan portentosos que dejaban inocuo cualquier intento de fuga. Una prisión de alta seguridad donde la propia piel se transforma en rejas de acero, impidiendo incluso la entrada a la propia familia, carcomida por la impotencia de ver cómo un ser querido se consume como la llama de una vela. Un ser que se hunde y hunde, sin capacidad de respuesta, con la mente dominada por un monstruo que solo quiere alimentar un placer artificial. ¿Le daría la escuela la oportunidad de despertar de su letargo? Aprender era un deleite y más cuando la profesora era la dulzura personificada con una belleza que enamoraba con tan solo una mirada. Sus clases se habían convertido en el único aliciente del día, no solo para él, sino para la competencia. Igual que él, había muchos otros que estaban locamente enamorados de la profesora y quienes asistían a clase solo para verla.

Desde el primer momento que la conoció sintió algo especial, una química desbordante, pero no sabía si sería recíproca, principalmente porque llevaba un anillo de casada que, al inicio de cada clase, miraba con el deseo ardiente de que al día siguiente dejara de llevarlo porque significaría que habría dejado a su marido y, quizás, juntos podrían alzar el vuelo como tórtolas que recorren en libertad la inmensidad de la atmósfera. Soñaba con ese momento día y noche, pero la fortuna parecía no estar de su parte porque cada nuevo amanecer veía relucir esa pequeña joya de color dorado que se incrustaba en su corazón como una aguja hirviendo.

«Maldición, ¡sigue llevando el anillo!», pensó en cuanto vio a Cristina entrar pocos segundos después de sonar la bocina. Sentimiento apático que desapareció al percatarse de que estaban solos en clase. No había nadie del módulo de respeto, los principales asistentes, probablemente porque algún funcionario habría tenido algún contratiempo y sacaría a los reclusos con retraso. No era común, pero sí una gran oportunidad para abrir su corazón de una vez y para siempre. ¡El destino por fin le sonreía!

—Buenos días, Francisco.

—¡Buenos días! —repuso con nerviosismo ante la mirada imponente de Cristina. Estaba realmente atractiva con aquellos pantalones vaqueros azulados y jersey negro a juego con sus zapatos. Siempre discreta, pero imposible ocultar el atractivo de una mujer madura irresistible a los ojos de cualquier hombre. Al fin y al cabo a él no le importaba la edad, aunque pudiese ser diez o doce años mayor. El amor no entendía de edad y menos si la persona que tenía enfrente conseguía que su corazón vibrase con tan solo una mirada.

—¡Qué raro que no haya nadie!

—En breve llegarán, se habrá retrasado el funcionario.

—Les daremos unos minutos de cortesía, en ese caso —expuso Cristina mientras dejaba su carpeta sobre su escritorio—. ¿Cómo estás?

«¡Me está sonriendo y se está preocupando por mí! ¡Eso es porque le gusto! ¡Lo sabía!».

—No tan bien como usted, porque está guapísima, pero bien.

—Chico, muchas gracias, así da gusto empezar el día.

«Tengo que aprovechar la ocasión, antes de que se presenten los buitres del módulo seis».

—¿Sabe que me dan la libertad en apenas dos semanas?

—Ah, sí, ¡enhorabuena! —repuso Cristina con una sonrisa ladina.

«Venga, es el momento. ¡Ahora o nunca!».

Francisco se rascó la cabeza, cogió aire y se lanzó del avión sin paracaídas, a riesgo de recibir el mayor tortazo de su vida. Si le decía que no, ya nada tendría sentido.

—Si quiere me puede facilitar su número de teléfono y tomamos algo cuando ya esté fuera.

Un silencio sepulcral se hizo en la clase y el temblor volvía a hacer acto de presencia en su castigado cuerpo. ¿Por qué se ponía tan nervioso cuando una chica le gustaba? Tenía la sensación de estar siendo devorado en vida por las termitas y cada segundo que pasaba lo dejaba más indefenso.

Cristina abrió su carpeta y de ella extrajo un folio que entregó a Francisco.

—Bueno, vamos a comenzar la clase, no sea que estemos esperando en balde.

«¿Por qué se hace la estrecha?», se preguntó con un nudo en la garganta.

«Ataca ahora —susurró el coronel de la muerte—, no ves que quiere que insistas».

«Está casada, ¿es que no te das cuenta de que está esquivando tu proposición? Y, por otro lado, deberías respetar ese sacramento sagrado», masculló la suave voz del capitán de la vida.

«Pero ¿no te das cuenta de cómo te sonríe todos los días? ¿No has visto cómo le ha halagado tu piropo? Es ahora o nunca, imbécil. ¿Acaso crees que vas a volver a tener una oportunidad como la de ahora? El destino ha hecho que os encontréis solos», instó el coronel de la muerte.

«Cierto, no volveré a encontrar una ocasión como esta», pensó Francisco ante el devenir de sus pensamientos.

—Sé que no puede facilitar sus datos a ningún interno, pero no se lo diré a nadie… Se lo prometo —espetó Francisco con las cuerdas vocales a ritmo de una lavadora en marcha.

Cristina se sonrojó. Sin apenas darse cuenta estaba metida en un callejón sin salida, rogando que los otros internos llegasen para zanjar un tema en el que ni siquiera quería entrar.

—No creo que le hiciese mucha gracia a mi marido —dijo Cristina buscando ser lo más tajante y clara posible, aunque con la educación suficiente para no herir los sentimientos de aquel joven en cuyas venas veía como circulaba la exasperante soledad—. La verdad es que estoy muy ocupada con mis hijos y ni siquiera puedo quedar con mis amigas.

Las palabras de Cristina atravesaron el corazón de Francisco como flechas infectadas de dolor. La saliva se le convirtió en limón y el aire en plomo, dejándole el más amargo y pesado sentir que había experimentado nunca. La vergüenza le cubría con retales que apenas podía disimular, por ello sus ojos tomaron el brillo de quien desea llorar y no puede.

Un halo de compasión recorrió el cuerpo de la profesora, convertida en espectadora involuntaria de un corazón en llamas que ardía en angustia a través de la mecha de la soledad.

Cristina leyó en los ojos de su alumno el clamor de un alma atormentada, moribunda, enterrada en los valles de la oscuridad. Fue entonces, cuando, de forma súbita, un pensamiento le vino a la mente como un rayo de luz en una noche lóbrega: ¡Francisco era la persona a la que tenía que entregar la tarjeta de la psicóloga de Medjugorje! Idea que le inundó de paz, lo que confirmaba y ratificaba que era la persona idónea.

—Tengo algo para ti —dijo Cristina con voz alegre, echándose la mano derecha en el bolsillo de atrás.

Francisco extendió la mano y cogió la tarjeta verde pistacho que le extendió su profesora y se quedó mirándola sin entender nada.

—¿Me manda a una psicóloga? —inquirió tras escrutar la tarjeta—. Sé que no estoy bien, pero si no tengo dónde caerme muerto, ¿cómo voy a pagar a una comecocos?

—Esta mañana me he encontrado a una psicóloga que me ha entregado esa tarjeta. Me ha dicho que era una tarjeta única y que debía entregársela a uno de mis alumnos —exponía Cristina rememorando la conversación mantenida con aquella dama misteriosa—. Además, también me dijo que la persona a la que se la entregase recibiría la terapia de forma completamente gratuita, así que no tienes que preocuparte por el dinero.

—¡Qué extraño!

—Te voy a contar algo muy personal —musitó Cristina con una mirada maternal—. Hace unos años estaba tan triste y deprimida que solo deseaba morirme. Me sentía tan mal que la idea del suicidio rondaba en mi ser como las abejas en un enjambre. Un sisear continuo me decía que debía quitarme del medio para dejar de sufrir —Francisco miraba con ojos de incredulidad las palabras de Cristina. ¿Cómo un ser angelical como ella pudo llegar a sentir los mismos sentimientos que él tenía?

—Mire —dijo Francisco arremangándose la camisa para mostrarle su piel completamente erizada—. Ayer mismo estuve pensando precisamente eso —confesó sin pudor—. Pero yo tengo motivos porque nadie me quiere, al fin y al cabo no soy más que un pobre desgraciado, una escoria de la sociedad sin presente ni futuro.

—¡Eso mismo pensaba yo! Lo cierto es que llevaba una venda en los ojos que hacía que todo lo viese distorsionado y en blanco y negro, hasta que alguien me enseñó a ver los colores de la vida. Fue un auténtico punto de inflexión —añadió Cristina con los ojos luminosos—. Realicé una terapia poco convencional que transformó mi vida. Fíjate, ¿quién me iba a decir que ahora estaría felizmente casada, con tres hijos y con un trabajo maravilloso? Soy inmensamente feliz y solo de pensar todo lo que me podría haber perdido, si hubiese llevado a cabo aquella locura, hace que me estremezca.

—¡Qué fuerte lo que me está contando!

—Algún día te contaré la historia que tuve con el psicólogo de Nazaret, donde todo comenzó con una tarjeta de color verde pistacho como esa que tienes entre tus manos. Una historia que se repite, aunque de manera diferente —Las palabras de Cristina eran tan alentadoras que Francisco sintió vibrar su corazón—. Lo único que puedo asegurarte es que esa terapia te salvará la vida y pasarás de la noche oscura en un gélido desierto a la arena luminosa de la playa de un paraíso.

—¡Ya estoy deseando comenzar la terapia! —exclamó Francisco con sinceridad—. ¿Y dónde se encuentra esta psicóloga… porque aquí no pone ninguna dirección?

El rostro de Cristina cambió tras una pregunta a la que no tenía respuesta. Solo sabía que tenía que entregarle la tarjeta, el resto era todo un enigma que él mismo tendría que resolver.

—No lo sé.

—¿Entonces?

—Tendrás que averiguarlo por ti mismo.

Francisco clavó los ojos en la tarjeta intentando descifrar aquel enigma infinito.

—La psicóloga de Medjugorje —leyó en voz alta—. Pero ¿qué es Medjugorje? —inquirió pensativo—. ¿Se trata de algún barrio de por aquí?

—En realidad no —negó Cristina con la cabeza—. Medjugorje es una pequeña población en Bosnia-Herzegovina.

—Usted es muy culta, conoce hasta los pueblos de los pequeños países —expuso Francisco con admiración.

—Hace unos años escribí un libro y para ello realicé una profunda investigación con el fin de seguir las huellas de Jesús de Nazaret. Fue un trabajo muy laborioso, aunque emocionante. Quise escuchar vivencias personales sobrenaturales que pudiesen darme pistas para ir encajando las piezas de un puzle tan misterioso como apasionante, lo que me permitió llegar al testimonio de la famosa escritora María Vallejo Nájera, una atea convencida que tras visitar Medjugorje tuvo una experiencia mística que le hizo convertirse al catolicismo. Una historia conmovedora de una mujer que quedó a las puertas de ganar el Premio Planeta y cuyo libro sería publicado. Según comentaba la autora, creó un personaje con el fin de desprestigiar a la Iglesia y atacarla con furia. Tras su conversión consideró que lo que había escrito era tan dañino y mezquino que decidió comprar todos los libros publicados para así destruirlos. Desde entonces solo escribe para Dios.

—Interesante historia… ¿Y qué tiene de especial ese lugar?

—No lo sé porque nunca he estado allí, pero dicen que se aparece la Virgen desde 1981.

—Ah, se han inventado un cuento de hadas para promocionar el pueblo —farfulló Francisco con cierto desdén en sus palabras.

—A mí personalmente me gustaría visitar Medjugorje. Millones de personas han visitado el lugar y solo escucho maravillas. Son muchos los que afirman haber presenciado fenómenos paranormales o incluso milagros. También he leído que hay una comunidad llamada Cenáculo formada por drogadictos que consiguen dejar las drogas y volver a vivir.

—Yo es que no creo en la Virgen ni en Dios ni en nada de esa bazofia. ¿Usted sí?

Cristina dejó que el silencio le abrazara y comenzó a rumiar el último comentario de Francisco, similar al que ella misma había pronunciado años atrás.

De repente, Cristina sintió una fuerte corazonada. ¡Ya sabía dónde se encontraba la psicóloga de Medjugorje! ¿Cómo no se había dado cuenta antes?

¡La dirección de la psicóloga estaba estampada en la propia tarjeta!

—Francisco, yo tampoco creía hasta que descubrí el camino, la verdad y la vida —acogió con respeto y comprensión las duras palabras de Francisco—. Ahora sé que tienes que ir a Medjugorje; allí te encontrarás con Miriam, la psicóloga que transformará tu vida.

—No sé… —repuso dubitativo—. ¿Y cómo llego hasta allí, en autostop?

—Yo te pagaré el billete.

—Doña Cristina, pero si no se lo voy a poder devolver en años.

—No tendrás que hacerlo si no puedes —sonrió con una mirada generosa—. Tu vida se va a transformar y, cuando eso suceda, de alguna manera devolverás esta cadena de favores que empieza aquí pero que no sabemos dónde terminará. Es hora de que te aferres al timón de tu vida y le des un nuevo rumbo. El rumbo que todo ser merece y que nace de los deseos más profundos de tu corazón. Si los entierras, te enterrarás a ti mismo. ¡No lo olvides!

—Ojalá fuese capaz, pero me resulta imposible quitarme de las garras de la droga —confesó sin pudor.

—Eres joven, inteligente, atractivo, tierno —Las palabras de Cristina acariciaban el corazón de Francisco como un manto de terciopelo—, pero te escondes tras una máscara que no te permite llegar a la esencia de tu ser. ¿No te das cuenta de que tienes toda una vida por delante y que estás tirando por la borda todos tus sueños?

—Si supiese cómo me siento…

—Sé cómo te sientes, como una mariposa que ha perdido sus alas y vive una metamorfosis inversa, atrapado en una crisálida de miedos y con tan poca autoestima que crees que solo mereces ser oruga —Francisco escuchaba cabizbajo—. Pero el ser humano no ha nacido para arrastrarse, sino para caminar e incluso correr tras esos sueños que vuelan tan alto que, en ocasiones, incluso llegamos a pensar que son imposibles de alcanzar.

—No lo podía haber descrito mejor —musitó Francisco—. Encerrado entre rejas ves cómo el tiempo transcurre y lo hace con voracidad, puesto que es capaz de corroerte hasta los dulces recuerdos de la infancia… Ya no soy persona, soy carcoma.

—La droga tiene el potencial de un ejército de termitas, capaz de devorar, no solo el cuerpo, también el alma y la voluntad. Cuando consigas liberarte de ella volverás a volar, tendrás una vida digna y serás capaz de reinsertarte en la sociedad.

—La sociedad no me ha tratado bien y nada espero de ella.

—La sociedad no está contra ti, sino contigo, aunque te parezca lo contrario. No olvides que nuestra misión es dejar huella en el corazón del prójimo, no heridas, pero el cambio tiene que nacer de ti, de tu propia voluntad, porque el tiempo pasa y no espera a nadie —Cristina se levantó y se acercó hasta uno de los carteles que colgó en la clase su primer día—. ¿Qué pone aquí?

Francisco agudizó la vista y leyó en voz alta.

—Un día despertarás y te darás cuenta de que ya no tienes más tiempo para luchar por tus sueños. El momento es ahora, ¡actúa!

—Estás postrado en una silla de ruedas imaginaria que te has construido a medida. ¡Levántate!

—Si pudiera.

—No solo puedes, sino que es tu obligación. La vida no se te regaló para verla pasar sin pena ni gloria, sino para disfrutarla a través de la misión específica que tienes para ti —expuso Cristina mientras regresaba a su asiento—. Sé que estás roto por dentro, por ello vas a necesitar ayuda y sé que la psicóloga de Medjugorje será capaz de reconstruirte como lo hizo el psicólogo de Nazaret conmigo.

Cristina cogió una cuartilla y en ella escribió una frase. La dobló cuidadosamente y se la entregó a Francisco.

—Toma, aquí tienes un mensaje especial. Léelo cuando sientas que la vida te supera.

—En ese caso es el momento de leerla —espetó Francisco en cuanto el papel tocó la yema de sus dedos.

—Perdería su magia… Lo harás cuando estés en Medjugorje. ¿De acuerdo?

—Puede contar con mi palabra.

La entrada de los alumnos del módulo seis puso fin a una conversación donde Francisco pudo sentir la magia de la comprensión a través de un rayo de esperanza. En cuanto saliese de la cárcel se dejaría llevar por el consejo y la generosidad de su profesora e iría a Medjugorje. Había llegado la hora de dejar atrás las drogas y dar un nuevo giro a su vida.