Читать книгу Frida Kahlo - Ariadna Castellarnau - Страница 7

На сайте Литреса книга снята с продажи.

ОглавлениеComo todos los días a la hora del descanso entre clases, la joven Frida Kahlo, alumna de primer año de la Escuela Nacional Preparatoria, se escabulló del ala del segundo piso donde estaban confinadas las treinta y cinco estudiantes del centro para bajar al amplio patio porticado. A sus espaldas, oyó a la prefecta llamarla, pero ella apuró el paso. Las chicas tenían prohibido mezclarse con los varones durante los recreos, pero a Frida le aburrían la mayoría de sus compañeras y aún más la prefecta. Al doblar una esquina, esquivó al profesor de Matemáticas, el viejo Palafox, y se precipitó escaleras abajo. Era rápida y ágil. Viéndola saltar los peldaños de dos en dos, nadie habría sospechado que su pierna derecha sufría las secuelas de una poliomielitis, una enfermedad cuyos rastros ella se encargaba de ocultar a base de bravura.

Al llegar al patio grande, respiró aliviada. Allí, en ese lugar sombrado por árboles frondosos, era donde tenían lugar las discusiones interesantes, las novedades y también las aventuras. En un extremo, unos jóvenes leían pasajes en voz alta de El capital de Karl Marx, y otros, muy estirados, debatían sobre las consecuencias nefastas de la democratización de la cultura. Eran todos hombres, por supuesto, porque la Preparatoria justo había pasado a ser una institución mixta unos pocos años antes y en 1922 reinaba en la sociedad mexicana la creencia de que las mujeres y la formación intelectual eran conceptos antagónicos. Frida, no obstante, no se sentía en modo alguno impresionada. De hecho, adoptaba un aire desafiante mientras se abría paso entre sus compañeros vestida con un mono de trabajo azul, como el que usaban los operarios en las fábricas, su pelo corto y esos ojos oscuros que escrutaban alrededor con una ligera expresión de burla. Algunos se giraban para mirarla, asombrados del aspecto extraño de la muchacha. Otros, en realidad la mayoría, ya se habían acostumbrado a su presencia, a su deambular provocador, con las manos en los bolsillos, y sabían que era mejor no meterse con ella. La capacidad de réplica de la alumna Kahlo era proverbial. Su lengua, rapidísima y sagaz, inventaba motes y formas de dejar en ridículo al adversario en cuestión de segundos. Se decía de ella que se había propuesto estudiar Medicina, como Matilde Montoya, la primera mujer mexicana en recibir ese título universitario.

En realidad a Frida le interesaban muchas cosas. Le gustaba la anatomía, la biología, la fotografía, el arte y el deporte. Era curiosa, apasionada y poseía una inteligencia genuina, sin artificios, al contrario que muchos de los alumnos de la Preparatoria que se esforzaban por resultar brillantes. Y lo más importante: estaba acostumbrada a batallar contra la adversidad desde bien pequeña. Frida había nacido el 6 de julio de 1907 en Coyoacán, un barrio al suroeste de la capital mexicana, en una casa baja, cuadrada y de una sola planta, que casi parecía sacada de la época colonial, aunque en realidad su padre, Guillermo Kahlo, la había mandado construir apenas unos años antes del nacimiento de Frida, en 1904. Aquellos habían sido buenos tiempos para la familia, de mucha bonanza económica.

Guillermo Kahlo, que en realidad se llamaba Wilhelm, procedía de Alemania, en concreto de Pforzheim, una ciudad en las laderas de la Selva Negra. Las razones por las que terminó en México son inciertas. Guillermo era hijo de un joyero y le estaba destinado un futuro prometedor. Sin embargo, una retahíla de hechos aciagos torció su camino. Al poco de empezar a estudiar en la universidad sufrió una caída que le dejó secuelas cerebrales que luego derivaron en epilepsia, su madre murió y su padre volvió a casarse. Es posible que el joyero de Pforzheim quisiera gozar al máximo de esta segunda oportunidad que brindaba la vida y decidiera enviar a su hijo lejos, con la esperanza de que recuperara la salud milagrosamente. También es sabido que Guillermo no se llevaba bien con su madrastra. Sea como fuere, el padre de Frida Kahlo llegó a Ciudad de México con veinte años y una pequeña cantidad de dinero en el bolsillo que no le duró mucho. En los siguientes cuatro años trabajó de cajero en una cristalería, de librero y de vendedor en una joyería. También se casó, tuvo tres hijas, de las cuales sobrevivieron dos, María Luisa y Margarita, y enviudó. Una vida intensa en muy poco tiempo.

Cuando conoció a Matilde Calderón, hacia principios de 1898 y al poco de perder a su esposa, ambos eran dependientes de la joyería La Perla. Guillermo había cumplido los veintiséis y Matilde los veinticuatro, una edad en la que las jóvenes mexicanas que aún no habían contraído matrimonio comenzaban a despeñarse por lo que se consideraba el aterrador abismo de la soltería. Por las venas de Matilde corría sangre indígena, que se manifestaba en su tez morena y sus hermosos ojos negros. Era iletrada, como la mayoría de las mujeres latinoamericanas de aquel entonces, y poseía una ferviente fe católica. Guillermo, enamorado y a la vez ansioso por encontrar una nueva madre para sus hijas, le pidió matrimonio y se casaron casi sin que mediara un noviazgo, el 21 de febrero de ese mismo año.

Del matrimonio nacieron otros cinco hijos. Frida fue la cuarta, precedida de un varón que murió al poco tiempo de venir al mundo, una tragedia que causó una honda herida emocional en Matilde. Una prole tan numerosa necesitaba un padre emprendedor. Guillermo, por consejo de su suegro, que era fotógrafo, comenzó a formarse para dedicarse profesionalmente a ese oficio. Para cuando nació Frida, había logrado labrarse una reputación como fotógrafo oficial del patrimonio mexicano y colonial del Gobierno de Porfirio Díaz, un empleo lo bastante lucrativo como para que la familia viviera con holgura y pudiera permitirse construir una casa en la calle Londres, esquina con Ignacio Allende.

Tras la boda, las hijas del anterior matrimonio de Guillermo fueron ingresadas en un convento, pero también pasaban tiempo en la casa de la calle Londres. La convivencia de las niñas en ese ambiente no siempre resultaba armónica. Frida se llevaba muy bien con Cristina, la menor, pero no tanto con las del primer matrimonio de su padre. Un día que jugaban en el patio, María Luisa, una de sus hermanastras, se acercó y le dijo:

—Tú no eres hija de mi padre. A ti te recogimos de un basurero.

Frida, que debía de tener unos cuatro o cinco años, se encogió de hombros y siguió jugando. El hogar de los Kahlo era un sitio extraño, lleno de voces femeninas que se entretejían en las distintas habitaciones, pero cubierto de un velo de melancolía. Guillermo añoraba su Alemania natal, y sus ataques de epilepsia no le habían dado tregua durante todo ese tiempo. Matilde tampoco era una mujer particularmente alegre. La muerte de un hijo es una experiencia traumática para cualquier mujer y ella había canalizado su pena hacia la fe, a la que se abrazaba como a un clavo ardiendo. Tenía su propio banco en la iglesia de San Juan Bautista, a una corta distancia de su casa, y aleccionaba a sus hijas en la religión y las tareas domésticas con un rigor piadoso digno de la directora de un convento. Matilde prácticamente no había criado a Frida en sus primeros meses de vida, sumida como estaba en el dolor, y había delegado el amamantamiento a una nodriza india que bebía de más.

Pese a todo, Frida era feliz, o por lo menos así quedó en ella impreso el recuerdo de su infancia, lo cual no deja de resultar sorprendente si se tiene en cuenta que las circunstancias que la rodearon no siempre fueron alegres. Amaba a sus padres, aunque a cada uno de una forma distinta. A Guillermo lo adoraba con veneración; a Matilde, con una mezcla de identificación y desprecio. No le gustaba que fuera tan estricta y poco cariñosa, que siempre estuviera taciturna y las obligara a ir a misa, pero a la vez la necesitaba. De la misma manera, el hogar de Coyoacán era, paradójicamente, su matriz y su cárcel. Le encantaba la naturaleza exuberante del patio, tan propicio al juego y la imaginación, inventar historias con Cristina, perderse en ensoñaciones durante las siestas de verano, cuando la casa entera se sumía en la quietud. Pero también se preguntaba qué habría más allá de aquellas paredes entre las que empezó a flotar una tristeza inasible, una indescifrable sensación de pérdida y desmoronamiento, sutil como el polvo, pero persistente.

Este desmoronamiento tenía una causa concreta: Guillermo había perdido su empleo. Pero ¿cuándo había ocurrido eso? En 1910, José de la Cruz Porfirio Díaz llevaba más de treinta años en la presidencia del país, y el padre de Frida quizá confiaba en que el general se perpetraría en el poder aún muchos más, proveyéndolo de encargos, pero no fue esto lo que sucedió. En México estaba gestándose desde hacía tiempo, quizá desde el mismo momento de la independencia, en 1810, una revolución económica y social enraizada en lo más hondo de la historia nacional. Para muchos era indudable que durante el régimen porfirista el país se había desarrollado económicamente gracias a la entrada de capital extranjero y el crecimiento de la industria y la minería. En términos macroeconómicos, por lo tanto, la nación, y en particular la ciudad de México, representaba un modelo excelente de modernidad y cosmopolitismo, pero no podía decirse lo mismo de la situación social y económica del pueblo. El lema «orden y progreso», que encabezaba el mandato de Porfirio, se asentaba sobre la expropiación de las tierras comunales de los campesinos para el tendido de las vías del ferrocarril, grandes latifundios agroexportadores donde pervivía el trabajo semifeudal y la concentración de riqueza en manos de unos pocos. Así pues, mientras la capital relucía con sus cafés elegantes, sus teatros, sus avenidas y los petits hôtels semejantes a los del París, en el campo, lejos del fulgor urbano, una masa de población empobrecida se preparaba para librar una lucha, acaso la más antigua de todas: la lucha por la tierra.

En noviembre de 1910, al tiempo que los mandatarios del porfirismo se preparaban para celebrar los fastos del centenario de la independencia, en el norte del país, un político llamado Francisco Madero inició una revuelta insurreccionista con el respaldo de dos líderes populares: Francisco Pancho Villa, en nombre de los aldeanos, y Emiliano Zapata, en representación de los campesinos. La contienda fue breve, aunque sangrienta. En mayo de 1911, Porfirio Díaz, que por aquel entonces tenía ya ochenta años, hizo lo que nadie pensaba que haría: se subió a un tren con destino a Veracruz y de ahí partió a su exilio en Europa, dejando la presidencia en manos de Madero.

Esta huida precipitada del dictador trajo la ruina económica a los Kahlo, que, al verse desprovistos de su principal fuente de trabajo, tuvieron que hipotecar la casa, vender sus muebles franceses y acomodarse como pudieron a lo que estaba por venir. Frida vio cómo el humor de su madre, que nunca había sido demasiado bueno, se volvía aún más sombrío. Matilde vivía obsesionada con el dinero, que llegaba a casa con cuentagotas. La revolución no había significado para los Kahlo un alivio ni una esperanza. A partir de ese momento, los integrantes de la casa del barrio de Coyoacán tuvieron que acostumbrarse a la nueva situación con creciente incertidumbre.

Hacia 1913 Frida enfermó de poliomielitis. Según el propio relato de la pintora, su padre la había llevado a caminar una tarde por el bosque de Chapultepec. Hacía un tiempo espléndido y Guillermo iba señalándole todo cuanto encontraba a su paso y le llamaba la atención. En un momento dado, metió sin querer el pie entre las raíces de un gran árbol y se cayó. De la herida empezó a manar sangre. Según escribió Frida en su diario:

A la mañana siguiente, cuando quise levantarme tuve la impresión de que mil flechas me atravesaban el muslo y la pierna derecha. No sé qué relación puede establecerse entre mi caída en Chapultepec y lo que viví después. Lo seguro es que aquel día el dolor entró en mi cuerpo por primera vez.

Es posible que Frida hubiera contraído el virus antes y que la caída solo acelerara su diagnóstico. Sea como fuere, la convalecencia fue atroz. Matilde y sus hermanas se turnaban para ponerle paños tibios en la pierna, que solo conseguían atenuar ligeramente el dolor. En 1913 faltaban cuarenta y dos años para que se inventara la vacuna contra el virus de la polio y el tratamiento se reducía a que el paciente guardara cama. Los analgésicos tampoco eran tan eficaces como los de ahora, de modo que la pequeña Frida debió de sufrir mucho, aunque lo que más le disgustaba no eran las intensas punzadas que le atravesaban la pierna desde el muslo hasta el pie, sino la soledad. Nueve meses permaneció confinada en su habitación y durante ese tiempo se gestó y germinó en ella ese rico paisaje interior que es condición indispensable de todo artista y que acostumbra a ser el fruto combinado de una mente imaginativa y de una infancia algo solitaria.

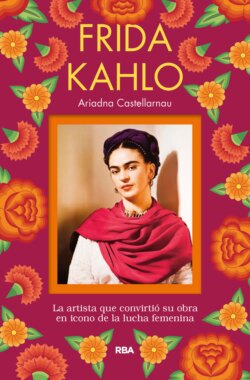

Frida creció en Coyoacán con su familia; cuando enfermó de poliomielitis, sus hermanas cuidaron de ella. Abajo, a la izquierda, su madre Matilde (de pie) en un retrato de 1916 junto a Frida y sus hermanas: Adriana (sentada en el centro) y Cristina (a la izquierda). Abajo, a la derecha, un retrato de Frida cuando entró en la Escuela Nacional Preparatoria. Arriba, una fotografía de sus padres.

Su madre y sus hermanas trajinaban en la casa, absortas en la liturgia de las tareas domésticas, y ella, recluida en su habitación, echaba vaho en el cristal de su ventana y dibujaba con el dedo una puerta. No sabía de dónde le había venido la idea, pero se le ocurría que la puerta era el principio de la aventura, el umbral necesario a otro mundo. A través de ella, salía a un llano que conducía a una lechería que tenía por nombre Pinzón. Y allí, en ese lugar, la esperaba su amiga. Cómo se llamaba o qué aspecto tenía eran asuntos que no le importaban a la pequeña Frida. Es posible que fuera ella misma, una suerte de doble, quién sabe. El caso es que su amiga bailaba y bailaba sin parar, ágil como una cometa, mientras Frida le contaba sus secretos. A veces ambas volaban hasta debajo del árbol de cedrón que había en el patio de la casa y allí, arrinconadas al amparo de la sombra, seguían cuchicheando, riendo, parloteando durante horas. Aquella amistad imaginaria no solo la salvó del tedio, también le mostró que la fantasía se manifiesta como un poder definitivo para ampliar y subvertir aquello a lo que llamamos realidad.

Cuando al fin se recuperó y pudo sostenerse en pie, el médico le recomendó un régimen estricto de ejercicios. Guillermo dispuso entonces que la pequeña tomara clases de gimnasia, natación y hasta de boxeo, una serie de actividades que, de más está decir, se consideraban totalmente inapropiadas para una niña respetable, y a las que Frida se entregó con entusiasmo. ¡Había pasado tanto tiempo encerrada...! Todo cuanto quería hacer ahora era exprimir cada segundo al máximo. Así pues, mientras su madre la exhortaba que se estuviera quieta, guardara un poco las formas y no forzara tanto su pierna enferma, su padre estimulaba cada una de sus aventuras. De sus seis hijas, Frida era la preferida de Guillermo. La fuerza y la rebeldía que mostraba cuando se reía por lo bajo durante la bendición de la mesa o se escapaba de misa para trepar a los árboles de la plaza, aficiones que Matilde tachaba de propias de un marimacho, revelaban para Guillermo el sello de algo muy particular.

—Ella es diferente a las demás, ella es la más inteligente —solía decir.

Pero Frida no solo era inteligente. También tenía un empuje y una vitalidad desbordantes. Odiaba que la consideraran enferma o la subestimaran, de modo que en los deportes se esforzaba para ser el doble de rápida, de ágil y de fuerte que sus compañeros varones. La naturaleza humana, no obstante, tiende a rechazar al imperfecto, al baldado, y los niños suelen llevar esta tendencia al extremo. Cuando regresó a la escuela, sus amigos le hicieron el vacío. Frida se encontró de nuevo sola, rechazada por su pierna atrofiada. Qué haría ahora, pensó. Lamentarse no era una opción, prefería morirse antes que echarse a llorar en un rincón. Con una conmovedora dignidad, primero se afanó en ocultar su pierna demasiado delgada debido a la polio usando calcetines muy gruesos y botas, para que la gente no le tuviera compasión, y luego, como si con aquello quisiera compensar lo que pensaba que le faltaba, se dedicó a ser la más traviesa, la más divertida y audaz, la chiquilla a la que no le importaba usar palabras vulgares o que fingía una altiva indiferencia cuando paseaba por el barrio montada en su bicicleta, pedaleando a toda velocidad, mientras los niños le gritaban «¡Frida, pata de palo!».

Desde aquel momento, ella se creyó desposeída de atributos físicos, lo cual resulta una locura si se echa un simple vistazo a su extenso archivo fotográfico. Pero el reino de la belleza es harto despótico, poco dado a la variedad, y Frida no sentía que encajara entre sus estrechos confines. Una extraña suerte para ella, al fin y al cabo, pues ese exilio le permitió reinventarse a sí misma por caminos nada convencionales y, lo más importante: convertirse en una mujer única, fuera de lo común, en una sociedad y una tradición que negaba y reprimía la libertad, así como el deseo femenino.

La Escuela Nacional Preparatoria era la mejor institución educativa de México. Fundada en 1868 bajo el gobierno de Benito Juárez, prometía dar a sus estudiantes una sólida formación basada en el ideal positivista de la búsqueda del conocimiento. Su primer director, Gabino Barreda, había logrado que la institución sentara sus bases sobre los ideales liberales defendidos por la República de Juárez, lejos del control de la Iglesia católica y los sectores conservadores. En este sentido, la Escuela Nacional Preparatoria era algo más que un centro docente y representaba la superación ideológica de un período dominado por la lógica escolástica asociada al poder colonial.

Frida llegó a las aulas de la Preparatoria en 1922, con quince años recién cumplidos. Guillermo se había ocupado personalmente de que su hija predilecta recibiera la mejor educación. Al margen de lo que le enseñaban en el colegio donde Frida había cursado la primaria, él mismo se había encargado de instruirla en arte y literatura, así como en el manejo de la cámara. Frida lo había acompañado en no pocos encargos, llevando su instrumental e incluso ayudándolo a reponerse cuando sufría uno de sus ataques epilépticos, cada vez más frecuentes. Es posible que Matilde no viera con demasiados buenos ojos que su hija, justamente la de carácter más rebelde y difícil, acudiera a la Preparatoria, donde iba a estar rodeada de tantos hombres. No obstante, prevaleció la opinión de Guillermo.

En 1922 el país no era el mismo que en los comienzos de la Revolución. Desde entonces, habían pasado por el poder once presidentes en un lapso de doce años. Madero, el mismo que había derrocado a Porfirio Díaz, había sido asesinado en 1913, tras un sangriento golpe militar conocido como la Decena Trágica. Sus dos inmediatos sucesores habían sido Victoriano Huerta (que solo duró un año en el poder) y Venustiano Carranza. Ninguno de estos tres presidentes había mostrado un interés real en satisfacer las aspiraciones de la masa campesina. Tal como había sucedido en la Revolución francesa, la burguesía se había visto obligada a apoyarse en el campesinado para derrocar un régimen al que consideraba poco conveniente a sus intereses. Sin embargo, apenas instaurado el poder y aplacados los ánimos, la burguesía, tanto en la Francia del siglo xviii como en el México de los primeros años del xx, había buscado separarse de aquellas proclamas inflamadas de los primeros días revolucionarios para asentar su poderío sobre un nuevo tipo de explotación: el trabajo asalariado.

En la época en la que Frida comenzó sus estudios en la Preparatoria, Emiliano Zapata ya había sido asesinado a balazos y Pancho Villa caería poco después. Álvaro Obregón, presidente del país desde 1920, intentaba, no obstante, llevar a cabo una política de pacificación y que tendía a tener en consideración los derechos de los más desfavorecidos, un propósito que se había visto concretado en la polémica expropiación de algunos latifundios y la devolución de tierras a los campesinos. En materia de educación, y bajo el liderazgo de José Vasconcelos, rector de la Universidad Nacional, el país se dirigía al encuentro de sus propias raíces, lejos de la tendencia europeísta que había marcado el porfiriato. Los aspectos populares e indígenas, el mestizaje, las motivaciones ideológicas y románticas que habían alentado la Independencia y la Revolución integraban el proyecto cultural de Vasconcelos, cuyos artífices eran los artistas y los intelectuales, muchos de los cuales, de hecho, se habían formado o se estaban formando en la Preparatoria. Tal era el ambiente con el que se encontró Frida cuando salió del hogar de Coyoacán para ir a la gran ciudad a estudiar en aquella mítica institución situada a escasa distancia de la plaza del Zócalo, de la Catedral Metropolitana y de las ruinas del Templo Mayor, en el corazón mismo de la historia del país.

Frida era una de las mejores alumnas de la Preparatoria, pero también una de las más complicadas. Sus «cuates», su grupo de amigos, era una pandilla de rebeldes que se hacían llamar los Cachuchas, que en el argot mexicano significa «gorra», pues todos se cubrían la cabeza con este complemento que, por aquellos días, se asociaba a la clase obrera. Los Cachuchas eran nueve: siete hombres y dos mujeres. González Ramírez, uno de los integrantes del grupo, escribiría años más tarde:

Los Cachuchas fuimos anárquicamente alegres, y nuestro ingenio lo gastábamos en hacer versos, quemar cohetes, y estudiar a nuestro modo. ¿Estudiar, he dicho? Piadoso sería decir que nosotros estudiábamos en aquella época. En cambio, devorábamos libros de variadas materias, especialmente literatura.

Frida al fin había encontrado a sus pares. Si su infancia había sido solitaria y hasta cierto punto dolorosa, su juventud estaba resultando tumultuosa. Los Cachuchas eran tan poco comunes y corrientes como ella. En aquel grupo, Frida podía dar rienda suelta a sus extravagancias, mostrarse radical, alegre, brillante e irreverente. Cuando se presentaba vestida con sus monos de trabajo o sus trajes de hombre, con los que se sentía tan a gusto, no la miraban con recelo como las vecinas o los niños remilgados de Coyoacán. Los Cachuchas tenían clase, eran sofisticados, de mente abierta, tenían mundo o pretendían tenerlo. Al salir de clase, el grupo solía dirigirse a la antigua iglesia de la Encarnación, reconvertida en la Biblioteca Iberoamericana por orden de Vasconcelos, algo que no puede dejar de ser notado por su valor simbólico. Allí devoraban libros con la misma fruición con la que inventaban bromas pesadas contra sus compañeros y profesores. Por las manos de Frida pasaron Alejandro Dumas, Victor Hugo, Julio Verne, Marcel Schwob, Hegel, Kant y los autores rusos, por los que sintió devoción. Pushkin, Gógol, Andréiev y Tolstói, en su traducción al español, le abrieron un mundo tan lejano como fascinante.

De entre todos los Cachuchas había uno por el que Frida sentía una particular inclinación. Se trataba de Alejandro Gómez Arias, un alumno un año mayor que ella, hijo de un diputado nacional por Sonora, uno de los treinta y un estados de México. Alejandro, a ojos de Frida, tenía algo de fascinante: sus ropas y modales eran las de un niño bien, pero sus ideas no coincidían para nada con las de un burgués. A las chicas con las que salía, por ejemplo, las llamaba «mis jóvenes amantes» y nunca novias, pues consideraba que esa palabra entrañaba toda una serie de insoportables valores conservadores. También hablaba de la Revolución con ardor y decía «mi México» cada vez que deseaba expresar una opinión sobre el futuro del país. Alejandro era un excelente orador, lo que lo volvía sumamente atractivo. Le gustaba citar al escritor ruso Leonid Andréiev y en particular aquel momento de la novela Sashka Zheguliov que dice: «El amor ansía ser correspondido; buscan las lágrimas que les respondan. Y cuando el alma de un gran pueblo sufre, su vida entera acusa el dolor; tiembla toda alma viva y los de corazón puro van al sacrificio».

La poliomelitis marcó la infancia de Frida, quien al principio se avergonzaba de enseñar su pierna derecha, más delgada y atrofiada debido a la enfermedad. En la imagen, junto a su hermana Cristina, Frida trata de ocultar su pierna echándola hacia atrás. Sin embargo, luego esa diferencia física la llevó a querer superarse y reinventarse, hasta convertirse en la mujer única que acabó siendo.

Frida se enamoró de él y de sus ideales socialistas teñidos de un romanticismo nacionalista.

Seis años más tarde, Alejandro se convirtió en el líder de la huelga estudiantil de 1929, un hecho histórico gracias al cual se consiguió la autonomía de la Universidad de México frente al Gobierno y la designación de autoridades en el seno de la institución, con sus propias leyes y mecanismos de funcionamiento. Pero aún faltaban años para eso. En 1922, los enamorados, aún estudiantes de la Preparatoria, compartían lecturas, ideales, paseos y citas clandestinas. Frida no era una muchacha como las demás. El sexo no la asustaba y no pensaba que fuera algo que tuviera que reservarse para la noche de bodas, lo cual le granjeó cierta fama de chica fácil entre sus coetáneos. La sociedad patriarcal de aquel entonces era incapaz de conceptualizar que la etapa de iniciación, exploración y autodescubrimiento fuese algo necesario para las mujeres. Se esperaba que estas pasaran directamente de la niñez al matrimonio; del control paterno al del esposo. En estas circunstancias tan poco favorables, iniciarse requería valentía y confianza, dos cualidades que Frida poseía con creces. Además, pensaba Frida, ella y Alejandro se amaban y el futuro se abría ante sus ojos como un camino apasionante, lleno de acontecimientos y sorpresas.

Desde 1921, y como fruto de la política cultural vasconcelista dirigida a revalorizar la mexicanidad, existía en el país una importante escuela de muralistas que había comenzado a adquirir prestigio internacional no solo por su relevancia artística, sino especialmente por ser un movimiento social y político de resistencia e identidad nacional. Los muralistas se habían distanciado del academicismo artístico burgués (que se empeñaba en mantener una mirada eurocéntrica de escenas religiosas, mitológicas e históricas) y pintaban, entre otros temas, la Revolución, la lucha de clases y el hombre indígena. No eran un tipo de arte elitista, sino que iba dirigido a las masas, de ahí que el soporte ideal fuese el muro de los edificios públicos. En razón de esto mismo, el objetivo último de este tipo de arte no era entretener o convertirse en objeto de disfrute intelectual de unos pocos, sino insuflar en el pueblo el orgullo de pertenecer a una gran nación. Entre los muralistas destacaban Fernando Leal, Fermín Revueltas, David Alfaro Siqueiros, Jean Charlot, Emilio García, José Clemente Orozco y Diego Rivera. Era justamente este último, Rivera, quien parecía tener la carrera más prometedora.

En septiembre de 1922, Diego Rivera recibió el encargo de pintar un mural en el anfiteatro de la Preparatoria. Rivera era un hombre de mundo, además de talentoso. Había vivido en Ecuador, Bolivia, Argentina, España y Francia. En París había entrado en contacto con el bullicioso ambiente artístico de Montparnasse y había experimentado con el cubismo antes de regresar definitivamente a la pintura figurativa. Se decía de él que había tenido una trifulca con Pablo Picasso, al que acusaba de robarle ideas, y con un crítico de arte francés con el que estuvo a punto de batirse en duelo después de que este criticara uno de sus cuadros. El mural para la Preparatoria era su primer trabajo en la ciudad de México e iba a llevar por título La Creación.

En cuanto Frida supo de la noticia, decidió que no podía perdérselo por nada del mundo. Conocía a Rivera de oídas y le interesaba su trabajo. Ya por aquel entonces la joven tenía una postura política e ideológica firme, en gran parte gracias a su paso por las aulas de la Preparatoria. Con la pasión propia de los adolescentes, se había llenado de un enardecido nacionalismo romántico. Ella, al igual que tantos otros de sus contemporáneos, comenzaba a ver a México como nación independiente, con una cultura y unas tradiciones propias, más allá del afrancesamiento del período porfiriano, del cual solo quedaban escombros. En demasiadas ocasiones se ha retratado a Frida como una muchacha encandilada con la figura del maestro. Nada más lejos de la verdad. Frida era una estudiante brillante, una lectora voraz, una joven intelectual que vivía inmersa en las nuevas corrientes artísticas y de pensamiento. ¿Cómo no iba a querer conocer de primera mano el trabajo de un artista de vanguardia? Durante tardes enteras había hablado con los Cachuchas sobre la importancia de un arte y una literatura comprometidos con la historia y que dieran voz a la construcción de una identidad mexicana, en confrontación con el modelo europeo. Y ahora, en su propia escuela, tenía la oportunidad de ver en persona a uno de los artífices del movimiento pictórico del momento.

Decidida, pues, a no quedarse al margen, y sin duda animada por el aburrimiento que le provocaban algunas clases, Frida se coló una tarde en el anfiteatro. Diego estaba subido a un andamio, pintando, y Guadalupe Marín, su esposa, bordaba sentada en un banco. Se suponía que los alumnos no debían entrar ahí, pero ya sabemos que a Frida la traían sin cuidado las normas.

—¿Le causaría alguna molestia que lo viera mientras trabaja? —preguntó al pie del andamio y mirando directamente hacia arriba.

El pintor, con algo de estupor, contestó:

—De ningún modo, señorita, me encanta.

Rivera por aquel entonces tenía treinta y seis años, veinte más que ella, y la gordura hacía que pareciera mayor, además de poco saludable. Cuando vivía en Francia había lucido la típica barbita de artista parisino, algo descuidada, pero ahora iba afeitado, lo cual evidenciaba su papada y la flacidez de su cara. Los ojos, que quizá podrían haber salvado aquel rostro hinchado, tenían una luz opaca, como si los hubieran hervido. No era un hombre atractivo, esto estaba más allá de toda duda, pero a Frida lo que le interesaba era verlo pintar y con ese fin se sentó en un banco junto a Lupe y se quedó ahí quieta, durante una hora, sin perder detalle de lo que hacía Rivera en el andamio.

Pasado un tiempo más que razonable, Lupe comenzó a inquietarse. Inexplicablemente, Diego ejercía un gran magnetismo sobre las mujeres. Tenía amantes por todas partes a las que ella soportaba con ese estoicismo explosivo típico de las mujeres mexicanas de la época: montaba unos escándalos tremendos, amenazaba con irse, abandonarlo, pero al final, se quedaba. Era una época aquella en la que al sexo femenino lo habían instruido para aguantar las humillaciones y las salidas de tono de los hombres como parte del paquete del matrimonio. Así pues, después de analizar detenidamente a la jovencita que tenía sentada a su lado y de considerar que era un peligro potencial, dejó el bordado a un lado, se levantó y la encaró para pedirle sin demasiada paciencia que se marchara. Frida hizo como quien oye llover. Rivera estaba pintando una de las figuras a la derecha, la que representaba la justicia, y tenía, justamente, la cara de Lupe, a la que la joven encontraba hermosa, por cierto. ¿Qué había de malo en que ella estuviera allí? Nada, pensó. Por su lado, Lupe siguió increpándola hasta que al fin, vencida, acabó diciendo entre risas:

—¡Mira a esta niña! Por pequeña que sea, no teme a una mujer alta y fuerte como yo. Realmente me cae bien.

Frida sonrió y solo cuando consideró saciada su curiosidad, se marchó de allí prometiendo volver al día siguiente. Estaba conmocionada. Todo cuanto había visto era hermoso. La energía y la fuerza sobrecogedora de las figuras y los colores sobre la pared blanca habían dejado en ella una profunda impresión. No tenía ni idea de que la pintura pudiera generar semejante emoción ni canalizar de aquella manera tan gráfica, tan expresiva y pasional los ideales políticos que bullían en su cabeza.

La Revolución mexicana había sido para Frida un turbulento sueño que la había acompañado durante sus meses de convalecencia, mientras se recuperaba de la poliomielitis, y el material de algunos recuerdos difusos y quizá inventados, como el día en el que su madre había abierto los portones de la casa de Coyoacán para dejar pasar a los guerrilleros zapatistas y alimentarlos con gorditas de maíz. Los nombres de los caudillos (Madero, Carranza, Villa, Zapata) eran pura leyenda a esas alturas, por lo que los jóvenes como ella necesitaban hallar nuevas formas de canalizar aquellos ideales nacionalistas. El socialismo y el comunismo se presentaban como alternativas muy posibles, especialmente entre la juventud de la Preparatoria. En 1917, Rusia había librado exitosamente una revolución contra un régimen imperial que hasta 1861 no había abolido la servidumbre feudal. Pero el logro de los soviets no había consistido solo en esto (en derrocar tres siglos de dinastía Románov), sino que había ido un paso más allá al impedir la restauración de un orden burgués. Para los idealistas como Frida y los Cachuchas, Rusia representaba el sueño cumplido de una crisis revolucionaria que había salido triunfante, decantándose en favor de los explotados y oprimidos en un período convulso de acumulación material desigual.

En cuanto a Diego Rivera, él también estaba convencido de que el comunismo era la mejor forma de guiar a un pueblo hacia la conquista de su libertad. De hecho, en 1922 el pintor acababa de afiliarse al partido comunista y al parecer hacía proselitismo de eso entre los estudiantes de la Preparatoria, como demuestra esta enternecedora nota que Frida le hizo llegar a su madre y que data, más o menos, de la misma época en la que Rivera estaba pintando aquel mural de la Preparatoria:

Hoy me quedo en la escuela porque Diego Rivera da una conferencia y creo que es de Rusia y yo quiero aprender algo de Rusia […]. Mándame 5 c. para barquillo y 5 c. para quesadillas.

Frida ya no era aquella niña solitaria que se entretenía jugando con su amiga imaginaria ni aquella chiquilla traviesa que sorteaba las burlas de sus compañeros mostrándose aguerrida y procaz. En ella empezaba ya a prefigurarse la mujer que sería: rebelde, impulsiva, pero también cabalmente comprometida con un ideal político y social que expresaba su propia firmeza ante la vida.

A finales de 1923, la relativa paz que había reinado en México se vio truncada por una nueva revuelta, esta vez liderada por el conservador Adolfo de la Huerta y quienes simpatizaban con sus ideales: la clase media burguesa, miembros del ejército, la Iglesia y parte del sector agrícola descontento con las políticas progresistas de Álvaro Obregón. Como el clima en la capital era tenso, Guillermo y Matilde decidieron que Frida se quedaría en casa, donde estaba más segura. La joven se desesperó. Coyoacán le parecía un sitio insoportable y se ahogaba entre los muros de casa, no solo porque allí no ocurría nada que valiera la pena, sino porque la situación la mantenía separada de Alejandro. El 12 de enero de 1924 le escribió:

Mi Álex: Lo de la inscripción en la escuela está muy verde, pues un muchacho me dijo que empezaban el 15 de este mes y todo es un lío, pero mi mamá dice que hasta que se arreglen bien las cosas no me voy a inscribir, así es que ni esperanzas de ir a México y me tengo que conformar con quedarme en el pueblo. ¿Qué sabes de la revuelta? Cuéntame algo para estar más o menos al tanto de cómo andan las cosas, no que aquí cada vez me vuelvo más atascada.

A Frida le costaba estar separada de Alejandro. No era una muchacha tibia de sentimientos, sino que amaba impetuosamente. En cierto modo, esta era su forma de ser. Nada en ella se manifestaba a medias tintas. En las cartas que escribía regularmente a su novio, se hacía evidente su necesidad de hablar, de comunicarse, de detallarle hasta el último de los pormenores de su vida, pero con una vivacidad asombrosa. Frida jamás caía en lo banal. Incluso los vaivenes domésticos, como las trifulcas que tenía con su madre o el soberano aburrimiento que la embargaba en Coyoacán, se vuelven graciosos al pasar por su pluma. En vísperas de la Navidad de 1923 escribió:

Estoy triste y aburrida en este pueblo. Aunque es bastante pintoresco, le falta un no sé quién que todos los días va a la Iberoamericana.

Y en otra ocasión:

Cuéntame qué hay de nuevo en México, de tu vida y todo lo que me quieras platicar, pues sabes que aquí no hay más que pastos y pastos, indios y más indios, chozas y más chozas de los que no se puede escapar,así que aunque no me creas estoy muy aburrida con b de burro... Cuando vengas por amor de Dios tráeme algo qué leer, porque cada día me vuelvo más ignorante. (Discúlpame por ser tan floja.)

Finalmente, en marzo, cuando las aguas políticas parecieron volver a su cauce, aunque no sin antes haberse cobrado miles de víctimas, Frida pudo volver a la Preparatoria y recuperar su vida. Mientras tanto, las cosas en casa de los Kahlo no puede decirse que hubieran mejorado mucho. Los encargos fotográficos tardaban en llegar, el dinero seguía siendo escaso y la vida se balanceaba en precario equilibrio. Para contribuir a la economía familiar, Frida, además de ayudar a su padre en el estudio fotográfico, se empleó primero como cajera en una farmacia y luego como aprendiz en el taller de un amigo de Guillermo, el próspero impresor Fernando Fernández. El trabajo le parecía entretenido, pero lo que más le gustaba era que le daba la oportunidad de tener una excusa perfecta para verse con Alejandro a escondidas.

El muchacho no era del agrado del padre de Frida. Guillermo podía ser un hombre avanzado en algunos aspectos, como el relacionado con la educación de su hija, pero no por eso estaba dispuesto a que la joven anduviera de aquí para allá con un socialista. En congruencia con la ideología del porfiriato, Guillermo se había dedicado a retratar el excelso patrimonio arquitectónico de la nación y a obviar la miseria social. Algo de esta actitud negacionista debía de quedar en él, sin duda. En cuanto a Frida, al parecer comenzó por esa misma época un romance con Fernando Fernández, al tiempo que aprendía a copiar los grabados del sueco Anders Zorn. Poco se sabe de lo que ocurrió en verdad entre ellos, pues en principio fue un amor pasajero. Sin embargo, este hecho da cuenta de que en 1924 Frida Kahlo era una joven en plena posesión de su cuerpo y su deseo. De alguna manera, la Frida de los dieciocho años parecía haber resuelto, de manera bastante precoz, ese permanente estado de querella que las mujeres de su época sentían al debatirse entre sus deseos de libertad y las barreras y dificultades que les asignaban su familia y la sociedad. Pero algo estaba por ocurrir en su vida. Algo más importante y definitivo que cualquier Alejandro o amante ocasional y que lo cambiaría todo de manera irreversible.

Sucedió el 17 de septiembre de 1925, un día después de la celebración de la Independencia mexicana, durante una tarde lluviosa. Frida y Alejandro salieron de la Preparatoria y abordaron uno de los autobuses hechos de madera que circulaban por aquel entonces, con destino a Coyoacán. El muchacho no frecuentaba la casa de Frida, pero siempre la acompañaba un trecho. Con alegría descubrieron dos asientos al fondo del vehículo. Qué oportuno, pensaron. Frida se sentó al lado de un hombre con un peto azul manchado de pintura y que cargaba un paquete. Durante el viaje, los novios no pararon de hablar y de hacer planes. Frida llevaba tiempo fantaseando con ir a Estados Unidos, aunque no sabía bien a qué. Deseaba ver mundo, de eso sí estaba segura. Al llegar a los límites del centro histórico, donde hoy empieza la calzada de Tlalpan, el autobús, que avanzaba a una velocidad temeraria, se cruzó con un tranvía procedente de Xochimilco. El choque fue instantáneo y a la vez extraño. El tranvía envistió al vehículo por la mitad y la madera comenzó a curvarse haciendo un ruido insoportable. En el interior, los pasajeros comenzaron a gritar.

Frida, como les sucede a algunas personas cuando se encuentran frente a una experiencia trágica, no entendía qué estaba pasando. Era consciente de que habían chocado y que el tranvía arrastraba al autobús hacia un desenlace seguramente fatal, pero a la vez su mente se negaba a aceptar lo ocurrido.

Yo era una muchachita inteligente, pero poco práctica, pese a la libertad que había conquistado. Quizá por eso no medí la situación ni intuí la clase de heridas que tenía. En lo primero que pensé fue en un balero de bonitos colores que compré ese día y que llevaba conmigo. Intenté buscarlo, creyendo que todo aquello no tendría mayores consecuencias. Mentiras que uno se da cuenta del choque, mentiras que se llora.

En un punto, el autobús no resistió más la presión y reventó en dos, mientras el tranvía seguía adelante, incapaz de detener su marcha, arrollando a los pasajeros indefensos. Alejandro quedó debajo del tranvía y sobrevivió de milagro. Cuando pudo incorporarse, aún aturdido y cubierto de polvo, corrió a buscar a Frida entre los heridos. La encontró en lo que quedaba del autobús, tendida en el suelo, completamente desnuda. La violencia del choque había sido tal que le había arrancado la ropa. Su cuerpo joven se sacudía convulso y ensangrentado, aunque sus ojos estaban abiertos y miraban alrededor con sorpresa, como si aún no atinaran a comprender. Alejandro la tomó en brazos con la intención de levantarla cuando algo le hizo ahogar un grito de horror. Una barra de hierro, posiblemente parte del pasamanos, había atravesado el cuerpo de Frida desde la cadera izquierda hasta la pelvis. El muchacho se quedó helado, sin saber qué hacer. De repente, el hombre del peto azul se abrió paso a empellones y gritó:

—¡Hay que sacárselo!

Antes de que Alejandro pudiera reaccionar, el hombre apoyó su rodilla en el cuerpo de la joven y tiró con firmeza de la barra. Frida, cuya consciencia hasta aquel entonces se había mecido en una especie de limbo, volvió repentinamente en sí y gritó tan fuerte que su voz ensordeció el estruendo de la sirena de la ambulancia que ya se acercaba. Sus ojos repletos de dolor, bajo sus espesas cejas, se llenaron de lágrimas. Frida levantó la cabeza para mirarse y todo cuanto alcanzó a vislumbrar antes de desplomarse de nuevo fue la sangre que manaba de su herida, mezclada con una sustancia dorada. El hombre del peto azul, al tirar de la barra, había soltado el paquete que cargaba, lleno de polvo de oro, y la pintura había caído sobre el cuerpo de Frida como una lluvia de sol, como una caricia suntuosa, como los últimos reflejos de luz de un día que agoniza.