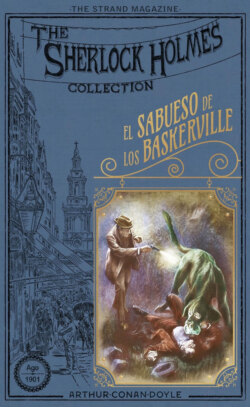

Читать книгу El sabueso de los Baskerville - Arthur Conan Doyle - Страница 7

Capítulo II

La maldición de los Baskerville

ОглавлениеTraigo un manuscrito en el bolsillo —dijo el señor James Mortimer.

—Me fijé en ello cuando entraba usted en la habitación —contestó Holmes.

—Es un manuscrito antiguo.

—De principios del siglo xviii, a no ser que se trate de una falsificación.

—¿En qué se basa para decir eso, señor?

—Mientras usted hablaba, ofrecía a mi examen tres o cuatro centímetros del mismo. Mal especialista sería el que no fuese capaz de señalar la fecha de un documento, década más o menos. Quizás haya leído usted mi pequeña monografía sobre el tema. Yo situaría ese manuscrito hacia mil setecientos treinta.

—La fecha exacta es mil setecientos cuarenta y dos. —El doctor Mortimer lo extrajo del bolsillo del pecho—. Quien encomendó a mi cuidado este documento de familia fue sir Charles Baskerville, cuya muerte, repentina y trágica, ocurrida hace unos tres meses, levantó tanto revuelo en Devonshire. Puedo decir que yo era amigo personal suyo, además de su médico de cabecera. Era hombre de firmes resoluciones, astuto, práctico, y tan desprovisto de imaginación como yo. Y, con todo ello, tomó en serio este documento y vivió preparado para un final como el que, en efecto, tuvo.

Holmes alargó la mano para agarrar el manuscrito, y lo alisó encima de su rodilla.

—Fíjese, Watson, en el empleo alternativo de la letra ese larga y corta. Fue uno de los indicios que me permitieron señalar la fecha.

Miré por encima de su hombro el papel amarillento y la escritura descolorida. Lo encabezaban estas palabras: «Palacio de Baskerville», y debajo, en grandes cifras irregulares: «1742».

—Parece ser una declaración.

—Sí, es una declaración en la que se consigna cierta leyenda que se van transmitiendo los miembros de la familia Baskerville.

—Pero he creído entender que usted desea consultarme sobre alguna cosa más reciente y de tipo práctico.

—Mucho más reciente. Es un asunto sumamente práctico y apremiante, que precisa resolverse dentro de las próximas veinticuatro horas. Pero el manuscrito es breve y guarda íntima conexión con el problema. Con el permiso de ustedes, se lo leeré.

Holmes se arrellanó en su asiento, juntó las yemas de los dedos de las manos y cerró los ojos con aire de resignación. El doctor Mortimer volvió el manuscrito hacia la luz y leyó en voz alta y aguda el siguiente y curioso relato de tiempos pasados.

“El doctor Mortimer volvió el manuscrito hacia la luz y leyó”.

—«Se han hecho muchas afirmaciones acerca del origen del sabueso de los Baskerville; pero como yo desciendo en línea directa de Hugo Baskerville, y como he oído la historia de labios de mi padre, que la recibió a su vez de boca del suyo, la he puesto por escrito, con la plena convicción de que el hecho ocurrió tal como aquí se relata. Y yo quisiera, hijos míos, que tuvieseis fe en que la misma justicia que castiga el pecado puede también generosamente perdonarlo, y que no existe anatema que no pueda ser levantado mediante las oraciones y el arrepentimiento. Aprended, pues, de este relato a no temer los frutos del pasado, pero también a ser circunspectos en el porvenir, a fin de que las perniciosas pasiones que tan dolorosas consecuencias han acarreado a nuestra familia no se desaten otra vez para ruina nuestra.

»Sabed, pues, que en tiempos de la Gran Rebelión (cuya historia, escrita por el doctor lord Clarendon, recomiendo vivamente a vuestra atención) era señor de esta casa solariega de Baskerville, Hugo, del mismo apellido, sin que pueda pasarse por alto el decir de él que era el más salvaje, blasfemo e impío de los hombres. Todo esto, a decir verdad, se lo habrían perdonado los habitantes de la región, en vista de que nunca abundaron por allí los santos; pero había en el carácter de Hugo cierta inclinación a lo temerario y cruel, que convirtió su nombre en objeto de horror por todo el Oeste. Pues bien: este Hugo se enamoró (si es que puede aplicarse nombre tan hermoso a una pasión tan sombría) de la hija de un terrateniente que vivía cerca de los dominios de los Baskerville. Pero la joven doncella, que era discreta y gozaba de excelente reputación, esquivaba siempre el encontrarse con él, porque el mal nombre que Hugo tenía le inspiraba temor. Ocurrió, pues, por San Miguel, que Hugo, con cinco o seis de sus compañeros, ociosos y malvados, se presentó en secreto en la granja y raptó a la doncella, mientras su padre y sus hermanos se hallaban ausentes, detalle del que Hugo estaba enterado. Cuando la tuvieron en la mansión, la recluyeron en una estancia del piso superior, mientras Hugo y sus amigos se sentaban a la mesa para celebrar una larga francachela, según tenían por costumbre todas las noches. La pobre moza se habría vuelto loca en el piso de arriba al oír los cantos, vociferaciones y blasfemias terribles que le llegaban desde abajo, porque dicen que las frases que acostumbraba emplear Hugo Baskerville, cuando estaba borracho, eran como para que quien las pronunciase volase hecho pedazos. Por último, y en las angustias de su terror, la joven hizo una cosa que hubiera asustado al hombre más valiente y osado: valiéndose de la enredadera que cubría (y aún cubre) el muro de la parte sur, se descolgó desde el alero del tejado, y acto seguido se encaminó a través del páramo hacia su casa, porque entre la mansión y la granja de su padre mediaba solo una distancia de tres leguas.

»Al poco rato de esto se le ocurrió a Hugo separarse de sus invitados para llevar alimento y bebida..., y quizá con propósitos peores..., a su cautiva, descubriendo con ello que la jaula estaba vacía y que el pájaro había escapado. Parece que entonces se puso como si estuviera poseído por el diablo; echó a correr escaleras abajo hasta el comedor, se encaramó de un salto sobre la espaciosa mesa, haciendo volar por los aires las botellas y las viandas, y dijo a gritos, en presencia de los allí congregados, que sería capaz de entregar aquella noche su cuerpo y su alma a las potencias del infierno con tal de conseguir alcanzar a la moza. Y mientras el grupo de juerguistas contemplaba con la boca abierta el furor desatado de aquel hombre, uno de ellos, más malvado que los demás, o quizá más borracho, gritó que había que lanzar a los sabuesos sobre la pista de la muchacha. Al oír aquello, Hugo salió corriendo de la casa, gritando a sus caballerizos que le ensillasen su yegua y sacaran de las perreras la jauría; echó a los sabuesos un pañuelo de la joven, los lanzó sobre la huella, y los perros salieron aullando por la paramera a la luz de la luna.

»Los compañeros de juerga permanecieron un rato boquiabiertos, sin llegar a comprender todo aquello que se había hecho con tanta precipitación. Pero luego sus cerebros entontecidos comprendieron la índole de lo que iba probablemente a ocurrir en las tierras del páramo. Se armó un alboroto estrepitoso; los unos pedían pistolas, los otros, sus caballos y algunos, otra botella de vino. Finalmente, sus cerebros enloquecidos recobraron algo de claridad, y todos, trece en número, montaron a caballo y emprendieron la persecución. La luna brillaba clara por encima de ellos, mientras cabalgaban rápidamente, siguiendo la dirección que por fuerza tenía que tomar la doncella si quería llegar a su propia casa.

»Llevarían recorridas una o dos millas cuando se cruzaron con uno de los pastores nocturnos que había en la paramera, y le gritaron si no había visto la partida de caza. El hombre, cuenta la historia, se hallaba tan aturdido de miedo que apenas podía hablar, pero por último dijo que sí, que había visto a la desdichada joven, y a la jauría sobre sus huellas. Y agregó: “Pero he visto más; porque Hugo Baskerville se cruzó conmigo en su yegua negra, y tras él, persiguiéndole en silencio, un sabueso del infierno, como no quiera Dios que yo lo vea jamás tras mis talones”.

»Los caballeros, borrachos, maldijeron al pastor al oír aquello, y siguieron su cabalgada. Pero, a poco andar, sintieron que se les helaba la sangre, porque les llegó, cruzando la paramera, el ruido del galope de un caballo: la yegua negra, salpicada de blanca espuma, cruzó en sentido contrario, arrastrando las riendas y con la montura vacía. Aquellos juerguistas arrimaron unos a otros sus caballos, presas de gran pavor, pero siguieron galopando por el páramo, aunque si cada uno de ellos hubiese estado solo, se habría alegrado muchísimo de hacer girar en redondo la cabeza de su caballo. Avanzando de ese modo, a paso corto, llegaron por fin a donde estaba la jauría. Los sabuesos, aunque afamados por su bravura y su sangre, estaban ahora apiñados y gimoteando, a la entrada de una profunda cañada que formaba allí la paramera; algunos intentaron retroceder, y otros miraron, con la pelambre del cuello erizada, hacia el fondo del valle que tenían delante.

“en el centro del calvero yacía la desdichada doncella en el sitio donde había caído”.

»El grupo se detuvo; aquellos hombres, como ya adivinaréis, estaban más despejados que cuando salieron de la mansión. La mayoría de ellos se negó resueltamente a avanzar, pero tres, los más audaces, o quizá los más borrachos, lanzaron sus caballos cañada abajo. Desembocaba esta en una ancha explanada, en la que se alzaban dos grandes piedras, que aún hoy se ven allí, y que fueron asentadas donde están por ciertos pueblos olvidados que hubo hace muchísimo tiempo. La luna iluminaba con su luz brillante aquel calvero, y en el centro del mismo yacía la desdichada doncella en el sitio donde había caído, muerta de miedo y de fatiga. Pero no fue la vista de su cadáver, ni siquiera la vista del cuerpo de Hugo de Baskerville, que yacía en el suelo junto a la moza, lo que erizó los cabellos de aquellos tres atrevidos bravucones, sino que, apoyado encima de Hugo, y forcejeando, con los dientes clavados en el cuello, había un ser repugnante, una bestia corpulenta, negra, de la forma de un sabueso, pero de volumen mucho mayor que el de todos los sabuesos que han visto ojos humanos. Mientras estaban mirando, la bestia arrancó el garganchón de Hugo de Baskerville. Al ver aquello y que la fiera volvía sus ojos llameantes y sus mandíbulas, que chorreaban sangre, hacia ellos, los tres hombres lanzaron un alarido de terror y corrieron en sus caballos por la paramera como si en ello les fuese la vida y sin dejar de gritar. Se dice que uno de ellos murió aquella misma noche de la impresión que le produjo lo que había visto, y que los otros dos ya no fueron sino guiñapos durante el resto de su vida.

»Tal es, hijos míos, la leyenda de la aparición del sabueso que, según se cuenta, ha perseguido desde entonces de manera tan dolorosa a nuestra familia. Si he puesto esta leyenda por escrito es porque lo que se sabe con claridad aterroriza menos que lo que no pasa de insinuación y barrunto. No puede tampoco negarse que muchos miembros de nuestra familia han tenido muertes lastimosas, repentinas, sangrientas, misteriosas. Pero, con todo eso, busquemos cobijo en la bondad infinita de la Providencia, que no va nunca en el castigo de los inocentes más allá de la tercera o de la cuarta generación, que es la amenaza que hace en la Sagrada Escritura. A esa Providencia, hijos míos, os encomiendo ahora, y os aconsejo, como medida de precaución, que no crucéis nunca la paramera a las horas tenebrosas en que andan triunfantes las potencias del Mal.

»(Este escrito dirige Hugo Baskerville a sus hijos Roger y John, con instrucciones de que nada digan acerca de su contenido a su hermana Elizabeth)».

Al acabar de leer esta extraña narración, el doctor Mortimer alzó sus gafas hacia la frente y miró a través de ellas al señor Sherlock Holmes. Este último bostezó, arrojó al fuego la colilla de su cigarrillo y exclamó:

—Usted dirá.

—¿No lo encuentra interesante?

—Para un coleccionista de cuentos de hadas.

El doctor Mortimer sacó del bolsillo un periódico doblado.

—Pues bien, señor Holmes: voy a leerle algo más reciente. Aquí tiene usted el número del Devon Country Chronicle del 14 de junio de este año. Trae un breve relato de los hechos que salieron a relucir con motivo de la muerte de sir Charles Baskerville, ocurrida unos días antes de esa fecha.

Mi amigo inclinó un poco el cuerpo hacia delante y mostró gran atención. Nuestro visitante reajustó sus gafas y empezó a leer:

—«La muerte repentina, acaecida recientemente, de sir Charles Baskerville, cuyo nombre se había mencionado como probable candidato del partido liberal por Mid-Devon en las próximas elecciones, ha sumido en la tristeza a todo el condado. Aunque sir Charles llevaba viviendo en la mansión de los Baskerville poco tiempo, su simpatía y su gran generosidad le ganaron el afecto y respeto de cuantos le trataron. En estos tiempos de nouveaux riches reconforta encontrarse con un caso en que el descendiente de una antigua familia del condado venida a menos ha sido capaz de enriquecerse por sí mismo y regresar después para restaurar la caída grandeza de su linaje. Como es bien sabido, sir Charles ganó grandes sumas de dinero en especulaciones sudafricanas. Más cauto que quienes siguen adelante hasta que la rueda se vuelve contra ellos, hizo la liquidación de sus ganancias y regresó a Inglaterra con ellas.

»Hace solo dos años que estableció su residencia en la mansión de los Baskerville, y los ambiciosos planes de reconstrucción y mejoras que la muerte ha venido a interrumpir habían llegado a ser tema corriente de conversación. Dado que no tenía hijos, su deseo, públicamente expresado, era que toda la zona se beneficiase, en vida suya, de su buena fortuna, y son muchos los que tienen razones personales para lamentar su prematura desaparición. En estas columnas se ha hecho con frecuencia crónica de sus generosos donativos a instituciones de caridad, tanto locales como del condado.

»No puede afirmarse que la investigación judicial haya puesto por completo en claro las circunstancias que rodean la muerte de sir Charles, pero al menos se ha hecho lo suficiente para acabar con ciertos rumores que han nacido de supersticiones locales. No existe razón alguna para sospechar que se haya cometido un delito, ni para imaginarse que su muerte pueda obedecer a causas que no sean naturales. Sir Charles era viudo, y puede decirse de él que en ciertos aspectos era un hombre excéntrico. A pesar de su considerable fortuna, sus gustos personales eran sencillos y el servicio de la mansión se limitaba a un matrimonio, los Barrymore: el marido ejercía de mayordomo, y la mujer, de ama de llaves. Sus declaraciones, corroboradas por distintos amigos, ponen de manifiesto que la salud de sir Charles era precaria desde hace algún tiempo, y hacen pensar principalmente en alguna enfermedad cardiaca, que se manifestaba en cambios de color, ahogos y accesos agudos de depresión nerviosa. El doctor James Mortimer, amigo y médico de cabecera del difunto, ha testimoniado en el mismo sentido.

»Los hechos ocurridos son sencillos. Sir Charles Baskerville solía pasear todas las noches, antes de acostarse, por la célebre avenida de los Tejos, de la mansión de Baskerville. La declaración de los Barrymore corrobora esta costumbre. El día 4 de junio manifestó su intención de salir al día siguiente para Londres, y ordenó a Barrymore que le preparase el equipaje. Aquella noche salió a dar su habitual paseo nocturno, durante el cual solía fumar un cigarrillo, pero no regresó. Barrymore, al encontrar abierta la puerta principal a medianoche, se alarmó y, tras hacerse con una linterna, salió en busca de su señor.

»El día había sido lluvioso y resultó fácil seguir las huellas de sir Charles por la avenida. Hacia la mitad del paseo hay una puerta para carruajes que da al páramo. Hay allí señales de que sir Charles permaneció en aquel lugar un breve lapso de tiempo. Siguió luego adelante por la avenida, y en el extremo más lejano de esta fue encontrado el cadáver. Ha quedado inexplicada la afirmación que hizo Barrymore de que las huellas de los pies de su amo cambiaron de aspecto desde el instante en que cruzó la puerta de la paramera; desde allí en adelante parecía que hubiese caminado de puntillas. Cierto individuo llamado Murphy, gitano y tratante de ganado, se hallaba en la paramera, a no mucha distancia del lugar y a esa misma hora; pero resulta de su propia confesión que su borrachera lo incapacitaba para todo. Manifiesta que oyó gritos, pero no puede asegurar de qué dirección venían. No se advirtieron en el cuerpo de sir Charles señales de violencia, y aunque la declaración del médico daba a entender que existía una distorsión facial casi increíble —tan grande, que el doctor Mortimer se resistió a creer en los primeros momentos que aquel era su amigo y paciente—, se dio la explicación de que semejante síntoma no es extraordinario en ciertos casos de disnea y de muerte por agotamiento cardiaco. Esta explicación fue confirmada por la autopsia, que puso al descubierto una enfermedad orgánica muy anterior; y el juez de instrucción dictó su veredicto de acuerdo con las declaraciones médicas. Más vale así, porque tiene evidentemente la mayor importancia que el heredero de sir Charles venga a residir en la mansión y lleve adelante la buena obra de manera tan triste interrumpida. Si la prosaica conclusión del juez de instrucción no hubiese cortado las novelescas historias que se rumoreaban en relación con este asunto, habría sido difícil encontrar alguien que quisiera establecer su residencia en la mansión de los Baskerville. Según parece, el pariente más próximo es el señor Henry Baskerville, si es que vive; es hijo del hermano menor de sir Charles Baskerville. Las últimas noticias que se tuvieron de este joven lo situaban en Norteamérica, y se está investigando para informarle de su buena suerte».

“en el extremo más lejano de la avenida fue encontrado el cadáver”.

El doctor Mortimer volvió a doblar el periódico y a metérselo en el bolsillo.

—Estos son, señor Holmes, los hechos del dominio público relacionados con la muerte de sir Charles Baskerville.

—He de darle a usted las gracias —dijo Sherlock Holmes— por haber llamado mi atención hacia un caso que ofrece, desde luego, algunos rasgos de interés. Leí por ese tiempo ciertos comentarios periodísticos, pero me hallaba entonces sumamente preocupado con el asuntillo aquel de los camafeos del Vaticano, y mi gran deseo de quedar a bien con el Papa me hizo desconectarme de varios interesantes casos ocurridos en Inglaterra. ¿Dice usted que ese artículo contiene todos los hechos que son de dominio público?

—Así es.

—Pues entonces, cuénteme aquellos que son del dominio privado.

Se recostó en su asiento, juntó las yemas de los dedos y adoptó la expresión más impasible y más propia de un juez.

—Al hacerlo —dijo el doctor Mortimer que había empezado a mostrar síntomas de una fuerte emoción— voy a decirle cosas que no he confiado a nadie. Lo que me llevó a ocultárselas al juez investigador fue la resistencia, propia de un científico, a situarse ante el público en una posición que podría servir de apoyo a una superstición. Me movía a ello, además, el que, como dice el periódico, nadie seguramente querría vivir en el palacio de Baskerville si se hacía algo que aumentase todavía más la ya siniestra fama del mismo. Por ambas razones creí que estaba justificado decir bastante menos de lo que sabía, puesto que ningún bien podía derivarse de mis palabras; pero no existe razón alguna para que a usted no le hable con absoluta franqueza.

»Los habitantes de la paramera son muy escasos, y los que viven cerca unos de otros mantienen un trato muy estrecho. Por esta razón frecuentaba yo mucho a sir Charles Baskerville. Si exceptuamos al señor Frankland, de la mansión Lafter, y al señor Stapleton, el naturalista, no hay en muchas millas a la redonda otras personas cultas. Sir Charles era un hombre retraído, pero el hecho de su enfermedad nos acercó a todos, y un interés común en la ciencia nos mantuvo ligados. Sir Charles había traído de África del Sur muchos datos científicos, y hemos pasado juntos más de una velada deliciosa discutiendo la anatomía comparada del bosquimano y del hotentote.

»En el transcurso de los últimos meses fui viendo cada vez con mayor claridad que el sistema nervioso de sir Charles se hallaba en una tensión próxima al punto de ruptura. Se había tomado muy a pecho esta leyenda que les he leído..., hasta el punto de que, paseándose como se paseaba por su finca, nada del mundo le habría hecho salir de noche a la paramera. Por increíble que a usted le parezca, señor Holmes, él estaba sinceramente convencido de que sobre su familia pesaba una terrible fatalidad, y, desde luego, los casos que podía citar de sus antepasados no eran nada tranquilizadores. La idea de alguna aparición terrible le perseguía constantemente, y en más de una ocasión me preguntó si en mis idas y venidas de médico no había visto por las noches algún animal raro, o si no había oído los ladridos de un sabueso. Esta última pregunta me la formuló varias veces, y siempre con la voz vibrante de emoción.

»Recuerdo perfectamente un viaje que hice en coche a su casa, a primeras horas de la noche, unas tres semanas antes del fatal suceso. Dio la casualidad de que él se hallaba en la puerta principal. Me había yo apeado de mi calesín y estaba en pie delante de sir Charles, cuando me fijé en que su mirada se clavaba por encima de mi hombro en algo, y en que sus ojos, dilatados por una expresión del más espantoso terror, parecían ver algo que estaba a mis espaldas, aunque lejos. Giré en redondo y tuve apenas tiempo para un atisbo de algo que tomé por un voluminoso becerro negro que cruzaba por el extremo del camino de coches. Era tal la alarma de sir Charles que no tuve más remedio que ir hasta el lugar donde había estado el animal aquel, y lo busqué. Pero había desaparecido, y este incidente pareció afectar a sir Charles de una manera desastrosa. Permanecí a su lado en esa ocasión toda la velada, y para explicarme la emoción que había sentido fue cuando él me dio a guardar el relato que le leí a usted en los comienzos de mi visita. Menciono este pequeño episodio porque adquiere alguna importancia en vista de la tragedia posterior; pero, en aquel momento, tuve el convencimiento de que se trataba de un asunto completamente trivial y de que no existían razones que justificasen su agitación.

»Sir Charles iba a trasladarse a Londres por consejo mío. Yo sabía que él padecía una lesión cardiaca. Su ansiedad constante, por quimérica que fuese la causa, repercutía de una manera evidente y seria sobre su salud. Creí que algunos meses disfrutando de las distracciones de la capital lo devolverían a su casa como nuevo. También el señor Stapleton, amigo de ambos, que se preocupaba mucho por el estado de salud de sir Charles, era de la misma opinión. En el último instante ocurrió la tremenda tragedia.

»La noche de la muerte de sir Charles, Barrymore, el mayordomo, que fue quien hizo el hallazgo, envió al mozo de cuadra Perkins a caballo en mi busca, y como yo había estado levantado hasta muy tarde, pude llegar a la mansión de los Baskerville antes de que hubiese transcurrido una hora del suceso. Comprobé y confirmé todos los hechos que se mencionaron en la investigación. Seguí las huellas de los pies por la avenida de los Tejos, vi el sitio, junto a la puerta que da al páramo, donde parecía haber estado esperando, me fijé en el cambio experimentado desde allí en adelante en la forma de las pisadas, y comprobé que sobre la arenilla blanda no había otras, fuera de las de Barrymore, y, por último, examiné el cadáver, que nadie había tocado hasta mi llegada. Sir Charles yacía boca abajo, con los brazos extendidos, los dedos clavados en el suelo, y los rasgos de su cara convulsionados por una fuerte impresión, hasta el punto de que difícilmente habría yo podido declarar bajo juramento que era él. Desde luego, no tenía señales de ningún maltrato físico. Pero Barrymore hizo durante la investigación una afirmación errónea. Aseguró que alrededor del cadáver no había huella alguna. Él no las vio. Pero yo sí..., un poco alejadas, pero recientes y muy marcadas.

—¿Huellas de pies?

—Huellas de pies.

—¿De hombre o de mujer?

El doctor Mortimer nos miró de un modo raro durante un momento, y su voz se redujo a un mero cuchicheo al contestar:

—¡Señor Holmes, eran huellas de las patas de un sabueso gigantesco!