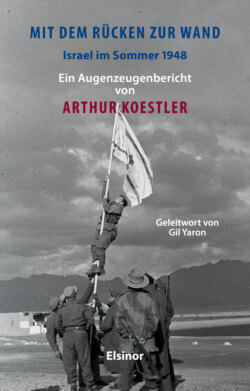

Читать книгу Mit dem Rücken zur Wand - Arthur Koestler - Страница 5

ZUR EINFÜHRUNG

ОглавлениеArthur Koestler

Mitte der dreißiger Jahre stellte sich nicht mehr die Frage, ob der Zionismus eine gute Idee war oder eine schlechte, ob er wünschenswert sei oder nicht – 500 000 Juden in Palästina, das war keine politische Theorie mehr, sondern eine Tatsache. Die Juden besaßen einen zusammenhängenden Teil des Landes, und obwohl die Araber ihnen zahlenmäßig noch im Verhältnis zwei zu eins überlegen waren, hatten sie, was wirtschaftliche Stärke und soziale Errungenschaften betraf, bereits die führende Rolle in dieser unglückseligen Angelegenheit übernommen. Die Voraussetzungen für den späteren Staat Israel waren damit jedenfalls geschaffen.

Eine kurze Analyse dieser Voraussetzungen erscheint umso mehr angezeigt, als Israel praktisch der einzige existierende Staat ist, für den sämtliche Daten für eine solche Analyse niedergelegt und ohne Weiteres zugänglich sind.

So gut wie alle unabhängigen Staaten sind durch einen gewaltsamen und zum jeweiligen Zeitpunkt rechtswidrigen Umsturz entstanden, der nach einer Weile als vollendete Tatsache hingenommen wurde. Nirgendwo in der Geschichte – weder zur Zeit der Völkerwanderung noch bei der normannischen Eroberung Englands, weder im Holländischen Unabhängigkeitskrieg noch während der gewaltsamen Kolonisation Amerikas – finden wir das Beispiel eines Staates, der durch eine internationale Vereinbarung friedlich ins Leben trat. Auch in dieser Hinsicht ist Israel eine Ausnahmeerscheinung. Ähnlich wie das Geschöpf Frankensteins wurde es auf dem Papier gezeugt, während der Mandatszeit entwickelt und im Laboratorium der Diplomatie ausgebrütet. In der letzten Phase seines Geburtsprozesses jedoch war die Anwendung von Gewalt der entscheidende Faktor. Wie bei anderen Nationen auch beruht Israels Existenz letztendlich auf vollendeten Tatsachen, für welche die ursprünglich einheimische Bevölkerung die Zeche zu zahlen hat.

Die Balfour-Erklärung1 war bekanntlich das Versprechen einer Nation, einer zweiten ein Land zu überlassen, welches einer dritten gehörte. Als mildernder Umstand mag gelten, dass die Geschichte des Nahen Ostens gewissermaßen von vorne begann, als die Araber durch die Briten mit Waffengewalt von der Türkenherrschaft befreit wurden. 1917 war Palästina ein dünn besiedelter Landstrich aus Wüsten und Sümpfen, und die arabischen Anführer haben es damals ganz bereitwillig den Juden überlassen unter der Voraussetzung, dass sie selbst über den Rest des riesigen befreiten Territoriums vom Indischen Ozean bis zur türkischen Grenze herrschen durften. Emir Feisal, der Sohn des Kalifen, unterzeichnete sogar ein Abkommen mit dem Führer der Zionisten, Dr. Weizmann2, über eine freundschaftliche Zusammenarbeit zwischen dem zukünftigen arabischen Staat Großsyrien und der Nationalen Heimstätte der Juden.

Da Großsyrien nie zustande kam, trat auch das Abkommen nie in Kraft, und das Schicksal Palästinas wurde letztlich gewaltsam entschieden.

Der Begriff «historische Gerechtigkeit» ist unscharf und unbestimmt. Anders als im Strafgesetzbuch gibt es hier keinen festen Bezugsrahmen. Grundsätze und Kriterien, diesen Begriff betreffend, sind ganz und gar abhängig von der jeweiligen Weltanschauung. Aus darwinistischer Sicht bedeutet historische Gerechtigkeit das Überleben des Stärkeren auf Kosten des Schwächeren. Aus Sicht der jüdischen Religion ist Israel die Erfüllung der Verheißung vom Sinai und somit ein Akt göttlicher Gerechtigkeit. Für den Juristen basiert der Begriff auf einem Versprechen von Downing Street, das der Völkerbund gebilligt hat, und damit auf internationalem Recht. Dem marxistischen Dialektiker geht es um die Überwindung einer mittelalterlich-feudalen Gesellschaftsstruktur durch eine moderne sozialistische; das entspricht den Gesetzmäßigkeiten des historischen Fortschritts. In den Augen des Philanthropen geht es um einen Zufluchtsort für eine verfolgte, heimatlose Rasse, der aus genau diesem Grund zu begrüßen ist. Der romantische Traditionalist sieht die Verunreinigung einer primitiven und patriarchalen Lebensform durch die Geschäftigkeit einer technisierten Zivilisation. Und unter dem Aspekt nationaler Souveränität und Selbstbestimmung stellt Israel schließlich eine historische Ungerechtigkeit dar.

Jede dieser Betrachtungsweisen basiert auf einem anderen Referenzsystem und ist eingebettet in ihr je eigenes «Universum der Argumentation». Wenn diese Universen vermischt werden, muss jede Auseinandersetzung in einem heillosen Durcheinander enden. Die Diskussion der letzten zwei Jahrzehnte über das Palästinaproblem war ein klassisches Beispiel für eine semantische Verwirrung, die durch emotionale Voreingenommenheit noch verschlimmert wurde.

Tatsache ist, dass historische Gerechtigkeit nicht an absoluten Standards gemessen werden kann, sondern dass dafür nur relative und vergleichende Maßstäbe zur Verfügung stehen.

Da der Lauf der Geschichte nun einmal unumkehrbar ist, bleibt jedes Urteil seiner Zeit verhaftet. Ein Gewaltakt von gestern gilt heute als vollendete Tatsache (fait accompli) und morgen als rechtmäßiger Status quo. Darum hängt die Bestimmung von historischer Gerechtigkeit davon ab, welchen Zeitpunkt man als Stunde null ansetzt.

Welche also ist die Stunde null für Palästina? Als die Stämme der Hebräer das Land gewaltsam von den Kanaanitern, Jebusitern und Philistern eroberten? Als die Juden nach dem Bar-Kochba-Aufstand im zweiten Jahrhundert daraus vertrieben wurden? Als es im siebten Jahrhundert von arabischen Nomaden oder im sechzehnten Jahrhundert von osmanischen Türken eingenommen wurde? Oder war es der Einmarsch von Allenbys Truppen 1917, mit der Balfour-Erklärung in der einen Tasche und Wilsons Vierzehn-Punkte-Plan in der anderen? Als 1939 das britische Weißbuch in Kraft trat oder als die Briten 1949 Israel anerkannten?

Historische Gerechtigkeit erscheint somit als eine Funktion zweier Variablen: des Zeitpunkts, den man auswählt, und der Wertekriterien, die man anlegt. Das Urteil wird zunächst davon abhängen, wie weit die Vergangenheit als Beweismittel in Anschlag gebracht wird: Liegt der Ausgangspunkt bei den Eroberungen der Makkabäer, bei der Herrschaft der Kalifen oder bei der Schlacht im Negev? Zweitens wird es aber auch davon abhängen, was ein Richter vergleichsweise höher bewertet: die Senkung der Kindersterblichkeit bei den Arabern durch die eingewanderten jüdischen Ärzte oder im Verhältnis dazu das Recht der Araber auf ihre eigene Lebensweise ohne fremde Einmischung.

Jede Vorstellung von Gerechtigkeit basiert auf einem feststehenden Referenzsystem. Das Vorhandensein der zwei Variablen «Zeit» und «Wertvorstellungen» jedoch wandelt die gesamte Vorstellung von «historischer Gerechtigkeit» in eine subjektive und beliebige Angelegenheit, reduziert sie im Grunde auf einen Widerspruch in sich. Historie kann man nicht beurteilen, indem man einen starren Moralkodex anwendet, sie kann nur in der Art einer griechischen Tragödie hervortreten, in der beide Widersacher nach ihren eigenen Kriterien und innerhalb ihres je eigenen «Universums der Argumentation» im Recht sind. In der Tragödie der Juden und Araber in Palästina waren beide im Recht, und der Zuschauer konnte nicht mehr tun, als der einen oder anderen Seite mit Sympathie zu begegnen, entsprechend den eigenen subjektiven Wertvorstellungen und Neigungen.

Folglich muss sich jede Untersuchung der moralischen Grundlagen Israels auf einen begrenzten Zeitraum beziehen – zum Beispiel von der britischen Eroberung Palästinas bis zur Unabhängigkeitserklärung des neuen Staates –, und das Urteil kann sich nur auf einen Vergleich mit anderen Fällen stützen, in denen europäische Siedler ein Land eroberten. An diesen begrenzten und relativen Maßstäben gemessen, bleibt die Ungerechtigkeit, die den palästinensischen Arabern widerfahren ist, immer noch eine unleugbare Tatsache, aber verglichen mit historischen Präzedenzfällen erscheint sie als eine relativ milde Ungerechtigkeit und die Art und Weise der jüdischen Besiedlung als vergleichsweise anständig und human.

Es ist eine grundlegende Tatsache, dass die jüdische Besiedlung Palästinas weder durch Gewalt noch durch Androhung von Gewalt erfolgte, sondern, im Gegensatz zur allgemein vorherrschenden Meinung, in regem Zusammenspiel mit den Arabern. Kein Araber wurde jemals gezwungen, sein Land zu verkaufen – egal, ob es sich dabei um den Grundbesitz eines reichen Effendis handelte oder um masha’a-Land, das Gemeinschaftseigentum eines Dorfes. Und es trifft auch nicht zu, dass die Araber als naive Opfer der Verlockung jüdischen Goldes erlegen sind.

Die arabische Propaganda wetterte unablässig gegen den Landverkauf an Juden. Gleichzeitig war die Politik der Mandatsverwaltung gezielt darauf ausgerichtet, solchen Verkäufen durch administrative und gesetzliche Maßnahmen von zunehmender Härte einen Riegel vorzuschieben. […] Am Ende war Palästina ab 1940 das einzige Land der Welt, abgesehen vom nationalsozialistischen Deutschland, in dem es Juden untersagt war, Land zu erwerben.

[…] Man muss deshalb immer wieder betonen, dass die Juden sich die Landstriche, die das ökonomische und strategische Fundament ihres Staates bilden, nicht mit Gewalt aneigneten, sondern mit der freiwilligen Zustimmung ihrer jeweiligen Besitzer. Die staatliche Gesetzgebung diente ausschließlich dem Zweck, die Interessen der Eigentümer und ihrer Pächter abzusichern. Die Araber verkauften freiwillig und genossen den größtmöglichen Schutz gegen übereiltes Handeln oder Übervorteilung. Trotz aller Warnungen und Restriktionen verkauften sie aber weiterhin und taten es sehenden Auges. […]

Der Widerspruch, der darin besteht, dass ein erheblicher Teil des Landes nach und nach in jüdischen Besitz überging, während gleichzeitig die Anzahl «enteigneter» Araber unerheblich blieb, lässt sich leicht auflösen. Der größte Teil jenes Landes, das die Juden erwarben, sowohl von Großgrundbesitzern als auch von Dorfbewohnern, war zuvor gar nicht kultiviert worden. So bestanden die beiden wesentlichen zusammenhängenden Landstriche, die zur materiellen Basis des jüdischen Staates wurden, die Küstenebene und die Ebene von Jesreel, vor der Ankunft der Juden größtenteils aus Wildnis – Sanddünen, Sümpfe und Steinwüsten, hier und da ein malariaverseuchtes Gewirr von Lehmhütten oder die Ruinen eines Dorfes, dessen Bewohner der Krankheit erlegen waren. Die zunehmende jüdische Besiedlung bewirkte weder eine Verkleinerung der von Arabern kultivierten Flächen noch eine Umsiedlung oder Verarmung der arabischen Bauern – ganz im Gegenteil.

Der als Einführung des Autors vorangestellte Textauszug wurde Buch eins des Gesamtwerks Promise and Fulfilment entnommen (S. 21-27); Näheres zur englischen Vorlage im Nachwort der Übersetzerin.