Читать книгу Mit dem Rücken zur Wand - Arthur Koestler - Страница 8

I. DIE UMKEHRUNG VON POMPEJI

ОглавлениеHaifa, Freitag, 4. Juni 1948

Nach einem holprigen Flug von Zypern aus, der M.5 Übelkeit verursachte und die beiden Irgun6-Terroristen an Bord kleinlaut wirken ließ, erscheint eine gelbe Linie, wie mit einem Stift gezeichnet, zwischen Wasser und Horizont: die Küste Israels. Sie dehnt sich rasch aus und verwandelt sich in die goldenen Dünen der Bucht von Akko, die Pinienhänge des Karmel und, darüber gesprenkelt wie ein Hautausschlag, die Vororte von Haifa; die Ölraffinerien und dahinter zwei riesige Treibstofftanks, wie monströse Amphoren aus Zement.

Die großen Tanks sind trocken, weil der Zufluss des Öls aus Mesopotamien nach Beirut und Amman umgeleitet wurde. Die goldenen Dünen sind vermint. Zwischen den Pinien des Karmel spielen arabische und jüdische Scharfschützen Verstecken. In die verwitterten Mauern der Kreuzfahrerfestung Akko hat man ein Loch gesprengt, durch das die Freunde unserer Terroristen geflohen sind.

Doch nichts von alledem ist auf dem lächelnden Antlitz der Bucht zu erkennen. Die von der Sonne beschienene Landschaft, diese levantinische Zwillingsschwester des Golfs von Neapel, schlägt sofort den Dominantakkord aller Reisen in den Krieg an: Es ist so vollkommen friedlich.

Dieser intensive und widernatürliche Friede, der die Schauplätze Körper zerfetzender und Trommelfelle zerreißender Gewalt überlagert, ist eine archetypische Kriegserfahrung. Gras schmeckt niemals süßer als in einem Schützengraben, wenn man das Gesicht während eines Bombenangriffs in die Erde presst. Welcher Soldat hat nicht schon einmal jener Raupe zugesehen, die einen Rindenspalt des Baumes hinaufklettert, hinter dem er Deckung genommen hat, und er hat trotz des Ratterns seines Maschinengewehrs ihren Aufstieg verfolgt? Dieses Aufeinandertreffen tragischer und trivialer Schichten des Lebens hat mich immer fasziniert – im Spanischen Bürgerkrieg, beim Zusammenbruch Frankreichs, beim «Blitz», den Bombenangriffen auf London.

Die Dakota mit ihrer Fracht aus Terroristen, Zeitungsleuten und Kriegsfreiwilligen bereitet sich auf die Landung vor. Dies ist der Augenblick, vor dem wir uns alle insgeheim seit Le Bourget gefürchtet haben: Man hörte von einer arabischen Blockade Israels zu Wasser und in der Luft. Ein landendes Flugzeug ist für eine feindliche Luftwaffe wie eine Taube für einen Habicht, und der jüdische Staat verfügt bisher noch nicht über eine Flugabwehr. Aber es sind keine syrischen oder ägyptischen Flugzeuge in Sichtweite. Mit dem erlösenden Rumpeln beim Aufsetzen auf die Landebahn ist das Schlimmste überstanden. Nun kann man sich in Ruhe in der Routine eines weiteren Krieges einrichten: abermals Verdunklung, wieder heulende Sirenen, Mädchen in verschwitzten Uniformen und planmäßige Operationen.

Die Spiegelungen der Sonne auf den Wellen des Meeres, der senkrechte dünne Schatten der Palmen auf dem Sand wirken wie der stumme Kommentar der Mineralien und Pflanzen zu diesem Novum der Evolution, dem menschlichen Verstand.

Der Flughafen. Während wir uns einer nach dem anderen durch die schmale Tür der Dakota zwängen und die schwankende Gangway hinunterstolpern, klicken eine Menge Leicas, und Filmkameras surren. Der Staat Israel ist genau achtzehn Tage alt, darum sind alle Ereignisse hier historische Ereignisse, und alle Leute, die aus dem Ausland eintreffen, sind VIPs. Hocherfreut marschieren wir zum Zoll.

Anders als Bahnhöfe, die sofort darüber Auskunft geben, in welcher Art von Stadt man angekommen ist, weisen Flughafengebäude überall auf der Welt dieselbe eintönige, unauffällige Architektur und Atmosphäre auf. Waterloo ist London, St.-Lazare ist Paris, aber Croydon und Le Bourget gehören zu demselben Niemandsland der Luftfahrt.

Eine Ausnahme von dieser Regel macht der Flughafen von Haifa. Er stellt die erste und bisher einzige Verbindung des neugeborenen Staates zur Außenwelt dar. Die Hinweisschilder mit den hebräischen Wörtern für ZOLL, PASSKONTROLLE, POLIZEI, DAMEN und HERREN sind frisch gemalt und noch feucht. Der gerade erst ernannte Beamte der Einwanderungsbehörde besitzt noch keine Uniform, ebenso wenig wie der Zollinspektor oder die Polizei oder die Armee. Sämtliche Staatsbediensteten, in ziviler wie in militärischer Funktion, tragen die gleiche Kleidung: Khakihemd und kurze Khakihose. Diese Uniformität ohne Uniform signalisiert sofort eine monotone Effizienz. Eine Armee ohne Orden und Ehrenzeichen nimmt dem Töten seinen Glanz: Auf Frauen üben die Soldaten Israels keinen Zauber aus. Nirgendwo in Haifa sahen wir junge Offiziere, die attraktive Frauen zum Essen ausführten. Man kann einen Offizier nicht einmal von einem einfachen Soldaten unterscheiden. Von Anfang an hat man den Eindruck, dass es sich um einen farblosen, geschäftsmäßigen Krieg handelt, ganz im Einklang mit der tristen Funktionalität israelischer Architektur.

Die frisch gebackenen Beamten am Flughafen sind allesamt leutselig, unsicher und ein wenig hilflos. Hier zeigt sich eine Bürokratie im Larvenstadium der Unschuld, noch bevor sie Zeit hatte, sich selber einen Kokon aus roten Aktenschnüren zu spinnen. Schon bald werden sie lernen, mit ausdruckslosen Gesichtern das kleine Heft mit den Namen derer durchzublättern, die die Geheimpolizei auf eine schwarze Liste gesetzt hat, sie werden mit eisiger Höflichkeit Erklärungen verweigern und zwischen den schmutzigen Hemden der Reisenden nach versteckten Schekeln suchen, jeder einzelne ein kleiner Herrgott. Aber noch befindet sich alles im Zustand eines unberührten Wirrwarrs, wie am ersten Tage der Schöpfung, bevor Himmel und Erde geschieden wurden, und Beamte der Einwanderungsbehörde schweben wie auf Wolken durch das Chaos und spendieren den Passagieren Zigaretten und Brandy. Derjenige, der sich mit unseren Pässen befasst, gibt sich erkennbar Mühe, sein Amt ernsthaft zu versehen, aber ohne großen Erfolg. Ich stelle mir vor, dass er jeden Morgen vor dem Frühstück eine Coué-Formel7 vor sich hin murmelt:

«Du bist nun Beamter einer wirklichen Regierung, die mit jedem Tag und auf jegliche Art und Weise immer souveräner wird.»

Er schaut sich unsere Visa an, sie sind ihm eine Augenweide, denn sie sind ein weiteres Symbol dafür, dass Israel Staatswürde erlangt hat. M.s Visum und das meine gehören zu den ersten zehn, die von der Vertretung der Übergangsregierung in Paris ausgestellt wurden. Sie sind in Hebräisch und Französisch geschrieben, mit roter Tinte gestempelt, nehmen eine ganze Seite in unseren Pässen ein und tragen die Nummern 5 und 7. Wir haben sie noch am selben Abend in einem Militärhospital in Haifa einer Gruppe verwundeter Männer der Haganah gezeigt. Sie schauten sie an wie Kinder ein neues Spielzeug. Später haben wir den gleichen entzückten Ausdruck auf den Gesichtern von Menschen gesehen, die die ersten israelischen Banknoten erblickten oder Flugzeuge mit dem Davidstern auf den Tragflächen, die neue Flagge oder den ersten ausländischen Botschafter, der der Regierung sein Beglaubigungsschreiben überreichte. Sie können es immer noch nicht fassen, dass es sich um echte Flugzeuge handelt, echte Flaggen und echte Botschafter.

Wir hörten die Geschichte von einem amerikanischen Zionisten, der amerikanischen Juden von den wunderbaren Errungenschaften der Pioniere in Palästina vorschwärmte – wie sie die Sümpfe trockenlegten und die Wüste zum Blühen brachten –, ohne selbst jemals in Palästina gewesen zu sein. Dreißig Jahre war er ein glühender Propagandist, als man ihn überredete, endlich einmal selbst ins Land zu reisen. Als er das erste jüdische Dorf vor Augen hatte, schien er verwirrt und schwieg einige Minuten lang. Dann fragte er kleinlaut: «Wollt ihr mir weismachen, dass all das, wovon ich in meinen Reden immer berichtet habe, tatsächlich wahr ist?»

Die Bürger Israels reiben sich die Augen. Es geschieht nicht oft, dass ein Traum Wirklichkeit wird.

Haifa, Samstag, 5. Juni 1948

Wir entschlossen uns, vor der Weiterreise nach Tel Aviv zunächst einige Tage in Haifa zu verbringen, um ein paar alte Freunde zu treffen. So fuhren wir mit einem Taxi vom Flughafen aus hinauf zum «Sanatorium» auf dem Karmel. In Friedenszeiten war dies eine Art Kurhaus für die eingebildeten Leiden der Reichen aus Tel Aviv. Es wurde ausgesprochen effizient vom alten Dr. Bodenheimer aus Berlin geleitet, der es verstand, eine exzellente koschere Küche mit einem teutonischen Eifer für Sauberkeit zu verbinden. Sodass man vor seinem inneren Auge quasi verfolgen konnte, wie die Küchenchefin eine einsame Streptokokke, die durch die Luft segelte, mit einer Serviette aus dem Speisesaal jagte. Die Zimmer haben große Balkone, von denen man einen herrlichen Blick auf die Bucht hat, und die Luft ist erfüllt vom Duft der berühmten Pinien des Karmel. An sehr heißen und sehr feuchten Tagen, von denen es auf dem Karmel viele gibt, hat man das Gefühl, ein Badezimmer zu betreten, in dem gerade jemand sein Bad in Pinienextrakt beendet hat – Batseba vielleicht, und Urija hält ihr das Handtuch … Aber wir haben jetzt Anfang Juni, und da wir erst vor ein paar Tagen die Nebel von Nordwales hinter uns gelassen haben, erscheint uns der strahlende Sonnenschein wunderbar.

Nachdem Dr. Bodenheimer seinen Hut aufgesetzt und den Segen gesprochen und die Bedienung uns ermahnt hatte, wegen des Sabbats nicht zu rauchen, nahmen wir unsere erste Mahlzeit in Israel ein. Das Sanatorium ist inzwischen zur Hälfte in ein Genesungsheim für verwundete Soldaten umgewandelt worden; zur anderen Hälfte sind die Gäste reiche Paare aus Tel Aviv, die unter dem einen oder anderen Vorwand hier wohnen – in Wirklichkeit aber, weil sie sich vor den Luftangriffen fürchten.

Menschen von dieser unsympathischen Sorte gibt es in jedem Land. Warum aber halten wir dann ihre jüdische Variante für ausgesprochen anstößig? Und warum geht der jiddische Singsang bei den Streitereien in der Küche M. mehr auf die Nerven als das Geschrei italienischer Frauen, die sich auf dem Markt zanken, oder das Geplapper irgendeines ausländischen Fremdenführers? Wahrscheinlich aus demselben Grund, aus dem Zeitungsberichte über Schwarzmarkthandel sofort größer aufgemacht werden, wenn der Name des Täters Abramowitz oder Cohen lautet und nicht Schmidt. Die Gestalt des Juden, der sich vor dem ehrwürdigen Richter mit Perücke windet, findet einen tiefen archetypischen Widerhall im Leser, dessen Ursprünge ihm ebenso verborgen sind wie der Grund seiner gespannten Erregung, wenn es um das Ungeheuer von Loch Ness geht, um Funksignale vom Mars oder um den Bettler, der in seinem Testament eine Million hinterließ. Das alles sind moderne Varianten uralter Symbole aus Legenden und Mythen. Herr Abramowitz ist nämlich kein Individuum, das eine individuelle Straftat begangen hat; er ist volkstümliche Überlieferung, verdichtet zu einer Pressenotiz. Ließe sich sein Abbild im Auge des Lesers mit Röntgenstrahlen erfassen, käme ein neuzeitliches Bild zum Vorschein, das ein verblichenes Porträt Shylocks überlagert; und darunter würden noch schattenhaftere mythologische Umrisse zutage treten.

Und genau dies ist das Argument und vielleicht das einzige Argument, das für einen jüdischen Staat spricht. Die eigentümliche soziale Struktur und die Verhaltensmuster, die den Juden in der Diaspora in Jahrhunderten der Abgrenzung aufgezwungen wurden, dieser unheimliche Geruch nach Andersartigkeit, nach Vagabundiererei und Betrügereien, welcher Herrn Abramowitz umgibt, der von nirgendwo kommt und nirgendwo dazugehört, lässt ihn gleichzeitig übermenschlich und untermenschlich erscheinen, ein Mann ohne Schatten, das Produkt verdichteter Überlieferung.

Wann immer man ihn bei lebendigem Leibe verbrennt, ihm ein Messer in den Bauch stößt oder Gas in seine Lungen pumpt, taucht er wie ein Springteufel wieder auf und bietet mit einem noch abscheulicheren, unterwürfigen Lächeln einen gebrauchten Anzug oder eine Immobilienaktie an. Dieses eintönige Schauspiel läuft inzwischen seit zwanzig Jahrhunderten, und nichts deutet darauf hin, dass es im 21. Jahrhundert endet.

Nun aber wird der Jude endlich sagen können: «Ihr wollt mich hier nicht haben? In Ordnung, dann geh’ ich eben …» Schon allein das Wissen darum, dass man so auftreten könnte, wird langsam, aber sicher einen heilenden Einfluss auf das älteste soziale Syndrom ausüben, die jüdische Neurose.

Nach dem Abendessen plauderten wir beim Licht der Sterne auf der Terrasse des Sanatoriums mit einigen der verwundeten Haganah-Soldaten. Einer von ihnen ist Kuhhirte im Kibbuz Sha’ar Hagolan im Jordantal, südlich vom See Tiberias. Am 15. Mai, in der ersten Kriegsnacht, hatten sie dort einen syrischen Angriff vom anderen Ufer des Jordans erwartet. Darum legte er sich zusammen mit fünfzehn anderen auf einem Hügel auf die Lauer, und sie warteten auf die syrischen Panzer. Die Araber hatten den Zufluss des Brunnens gesperrt, der Sha’ar Hagolan mit Wasser versorgt, und die importierten holländischen Kühe, Stolz und Haupteinnahmequelle der Kommune, drohten zu verdursten. Gelegentlich hörten sie Artilleriefeuer von der anderen Jordanseite, und immer wenn die Waffen schwiegen, vernahmen sie das klagende Brüllen der Kühe. «Jedes Mal, wenn ich sie hörte», sagte der Kuhhirte versonnen, «konnte ich mich nicht entscheiden, welches gewissermaßen die wirkliche Wirklichkeit war: der Krieg und die Panzer oder die Klagelaute der durstigen Kühe in der Nacht.»

Die Kühe, die Raupe, die einen Baum hinaufklettert, der Geruch der Pinien in der Dunkelheit. Und auf einer anderen Ebene jene andere Wirklichkeit. Beide existieren und schließen sich doch gegenseitig aus, und in den seltenen Augenblicken, in denen diese beiden Arten des Erlebens zusammentreffen, gewinnt die Wahrnehmung an Tiefe, und das Bewusstsein erlangt eine ansonsten unerreichbare Intensität.

Mittagessen mit Abram Weinshall. Er berichtet, aufseiten der Juden gebe es bereits über 3000 Tote. Die eigentliche Gefahr eines längeren Krieges liegt nicht in der Niederlage an sich, sondern im allmählichen Ausbluten der Jugend dieses Landes. 3000 Tote nach nur einem Kriegsmonat bei einer Gesamtbevölkerung von etwa 750 000, das entspricht im Verhältnis etwa 200 000 getöteten Engländern oder 600 000 Amerikanern.

Aber diese Zahl ist irreführend. Die meisten Verluste gab es, noch bevor der offizielle Krieg am 15. Mai begann. Seit Beginn des «richtigen» Krieges war die Zahl der Gefallenen sogar rückläufig.

Abrams Sohn Saul, der in London Jura studiert hat, ist zur Israelischen Armee einberufen worden und kehrte gestern zurück.8 Seine Tochter Judy hält sich in den Staaten auf. Ihr Verlobter, ein Freiwilliger aus der Schweiz, wurde in den ersten Kriegstagen getötet. Vor einigen Jahren, da war sie achtzehn, schrieb sie mir begeisterte patriotische Briefe, für die sie unverzüglich im Gefängnis gelandet wäre, wenn die Dokumente der britischen Zensur in die Hände gefallen wären. Abram selbst hatte man 1947 verhaftet, nur weil er zehn Jahre zuvor der Revisionisten-Partei angehört hatte. Er verbrachte vierzig Tage im Konzentrationslager von Latrun.

Inzwischen ist der Abzug der Briten nahezu abgeschlossen. Die zivile Verwaltung stellte am 15. Mai, also am Tag, als das Mandat endete, ihren Dienst ein. Die letzten Truppenverbände von etwa 3000 bis 4000 Mann wurden in kleinen, mit Stacheldraht umzäunten Enklaven in und um Haifa konzentriert.

Vom Geschäftszentrum in Haifa aus, das in der Stadtmitte gelegen ist und sich an das Hafengebiet anschließt, führen einige Straßen in Haarnadelkurven hinauf zu den jüdischen Wohnvierteln, die sich über die Hänge des Karmel ausbreiten. Im Verlauf der zwanzigminütigen Fahrt von der Stadtmitte zum Sanatorium muss man drei dieser britischen Sicherheitszonen durchqueren. Sie bestehen aus ein oder zwei beschlagnahmten Häusern in strategisch beherrschender Lage und sind umgeben von einem Dschungel aus Stacheldrahtverhauen. Sie werden «Bevingrad»9 genannt. Tatsächlich handelt es sich um Drahtkäfige, kleine Konzentrationslager, in denen die Nachhut der britischen Streitkräfte im Nahen Osten voller Wehmut in selbst verordneter Gefangenschaft ihre Tage verbringt.

Die Straße durchquert diese Enklaven jeweils auf einer Länge von knapp hundert Metern, und an jedem Einreise- und Ausreisepunkt, also dort, wo die Straße den Stacheldraht kreuzt, stehen britische Grenzposten mit der Waffe im Anschlag. Sie sehen sich die Papiere des Fahrers an und winken ihn hinein nach Bevingrad, und hundert Meter weiter steht der nächste Wachtposten, der sich seine Papiere anschaut und ihn hinauswinkt; und jedes Mal ist ein Maschinengewehr auf das Auto gerichtet.

Keine Worte werden gewechselt, und man lächelt sich nicht an, während die Papiere kontrolliert werden. Die Juden versuchen teilnahmslos zu blicken, doch der Zorn ist auf ihre Gesichter geschrieben, und in ihr Schweigen mischt sich für den Wachtposten ein verächtlicher Ton. Der Wachtposten blickt ebenso teilnahmslos, seine Stiefel sind blank poliert und seine Bewegungen sind zackig, aber er weiß, dass er zur Nachhut eines Weltreiches gehört, das den Rückzug angetreten hat.

Tel Aviv, Sonntag, 6. Juni 1948

Palästina, so erklärte einst ein britischer Staatsmann, habe die Größe einer Grafschaft, aber die Probleme eines Kontinents. In den nicht einmal achtundvierzig Stunden seit unserer Ankunft haben wir Kostproben von etlichen dieser Probleme bekommen, eine Speisenfolge, die den Gaumen verbrennt wie scharfes Curry.

Im Sanatorium haben wir einen der verwundeten Soldaten gefragt, wie er die politischen Aussichten nach dem Krieg einschätzt. Er ist ein Kibbuznik10, Angehöriger von Hashomer Hatzair11, ein freundlicher, verträumter Junge. Er antwortete: «Als Erstes mussten wir die Briten rauswerfen. Jetzt müssen wir die Araber schlagen. Und danach werden wir unsere eigenen Faschisten erledigen, die Leute von der Irgun.»

«Glaubst du wirklich, die von der Irgun sind Faschisten?», fragte ich ihn.

«Aber sicher.»

«Wie würdest du einen Faschisten beschreiben?»

«Ach», sagte er müde, «Sie müssen sie sich nur ansehen. Sie sind genau dieser Typ.»

Die Aussicht auf einen Bürgerkrieg schreckte ihn nicht im Mindesten. Als guter Marxist hielt er Bürgerkriege für eine Selbstverständlichkeit der Geschichte und Appelle zur Toleranz nur für sentimentalen Quark – so wie anderthalb Jahrhunderte zuvor aufrechte Nationalisten Eroberungskriege für eine Selbstverständlichkeit nahmen.

Heute Morgen fuhren wir mit dem Taxi nach Tel Aviv, und beim Anblick des Verkehrs auf der Küstenstraße fühlte ich mich wieder in den Spanischen Bürgerkrieg vor zehn Jahren zurückversetzt. Auf der Straße wimmelte es von Lastwagen und beschlagnahmten Bussen, vollgestopft mit singenden Soldaten – auf den offenen Lastern standen sie alle und hielten sich aneinander fest, in den Bussen hockten sie einander auf den Knien und streckten ihre Ellbogen zum Fenster hinaus. Mit ihren Fäusten trommelten sie den Rhythmus ihrer Lieder gegen die Blechwände. Um die Fahrzeuge gegen Luftangriffe zu tarnen, hat man sie, als einfache Notlösung, mit einer dicken Schicht Schlamm eingeschmiert. So sind sie farblich von dem gleichen schmutzigen Khaki wie die Hemden und Hosen der Soldaten. Und wieder der Eindruck monotoner Effizienz; den Juden fehlte schon immer ein Sinn für Farbe. In Palästina sorgten die Araber für die Farbe, aber die Araber sind fort. Die Souks in Haifa sind verlassen, die Basare geplündert, die Häuser verschlossen. Die Kamele und die Esel, die Wasserpfeifen und die Schuhputzerjungen, diese schwere Duftwolke orientalischer Gewürze, die durch die Souks strömte – alles fort. Die Lehmhütten in den Armenvierteln entlang der Küstenstraße wurden gesprengt, ihre Bewohner sind weggezogen. Ein neuer Exodus, doch mit der gleichen Verwüstung.

Lastwagen auf Lastwagen mit singenden, johlenden Soldaten. Einige Laster sind mit einer Art selbstgemachter Panzerung umkleidet, andere Fahrzeuge sollen Panzer vortäuschen. Die meisten Soldaten haben keine Gewehre oder Tornister. Dies alles erinnert an die Straße von Valencia nach Madrid im Jahr 1936: überall die Zeichen von Dilettantismus, Durcheinander und enthusiastische Improvisation.

Die Soldaten sind alle jung, braun gebrannt und allerbester Laune. Genau wie die spanischen Milizionäre, die serbische Guerilla, die Soldaten der Französischen Revolution. Nur unkonventionelle Revolutionsarmeen kennen diesen Gefühlsüberschwang. Sie kämpfen wie die Teufel, und wenn sie in Panik geraten, laufen sie wie die Affen. Sie sind nicht abgestumpft wie die Soldaten regulärer Armeen, denen Nörgeleien als Ausdruck von Selbstachtung und Zeichen von Zuverlässigkeit gelten. Und wenn es so etwas wie einen gerechten Krieg überhaupt geben kann, dann ist dieser Krieg Israels ein gerechter Krieg.

Der Haken bei allen Kriegen ist allerdings, dass die Erscheinungen, welche sie hervorbringen, nur sehr mittelbar mit der ursprünglichen Absicht oder dem Anlass verknüpft sind. Diejenigen, die ihn tatsächlich führen, denken nicht in Begriffen wie «Demokratie», «nationales Selbstbestimmungsrecht», «spanische Thronfolge» oder «Abschaffung der Sklaverei». Sie singen, grölen und träumen von ihren Lieblingsspeisen, masturbieren und zählen ihre Läuse. Sie sind hart und sentimental, vergnügt und melancholisch, selbstsüchtig und uneigennützig, alles nach demselben schäbigen, vorgefertigten Muster. Sie hassen den Feind nicht, aber sie lieben es, die Möbel in den requirierten Unterkünften zu zertrümmern und ein Höchstmaß an Schmutz zurückzulassen, so wie Kinder in unbewusstem Protest gegen elterliche Verbote Dreck auf die Tapete schmieren. Alle Armeen sind Brutstätten regelrechter Seuchen des Infantilismus. Im Krieg ist es nicht der Aspekt des Tötens, der das gesamte Militär, unabhängig vom Anlass der Kämpfe, in eine unreife, deprimierende Erscheinung verwandelt. Vielmehr ist es die unvermeidliche Erniedrigung, die erzwungene Reduzierung der intellektuellen Reife, die so etwas hervorbringt.

Das abstoßende Heldentum an der Heimatfront ist noch schlimmer: der alte Nörgler, der sich als Luftschutzwart aufplustert, das verlogene Plakat mit der Aufschrift «Es kommt auf dich an», die Verkürzung unserer Frontlinien und die Verlängerung der feindlichen Nachschublinien, Churchills Zigarre und Hitlers Haarlocke, Totemmaske und Tabuschild, das Zeitalter der Pfadfinder, der Triumph des Schwachsinns.

Die abrupten Veränderungen der Landschaft entlang dieser Küstenstraße, von Wüstendünen zu Orangenhainen und wieder zur Wüste, haben mich stets fasziniert. 1926, als ich mich zum ersten Mal auf den Weg von Haifa nach Tel Aviv machte, gab es hier keine Straße, und der größte Teil des Landes war Wildnis. Zu der Zeit brauchte der Zug etwa fünf Stunden für eine Strecke von gut hundert Kilometern, und wenn man mit dem Auto unterwegs war, musste man einen langen Umweg landeinwärts über die Hügel von Samaria nehmen. Dieses Dilemma blieb mir damals erspart, da ich nicht einen Penny besaß und die Küste zu Fuß hinunterwanderte. Ich ging ganz gemächlich, mied die eher berüchtigten arabischen Dörfer und bekam in jüdischen Siedlungen eine Mahlzeit und einen freien Schlafplatz. Handelte es sich bei der Siedlung um ein Kollektiv, konnte ich sogar die tägliche Zigarettenration beanspruchen. Bis heute gewähren die landwirtschaftlichen Kollektive Besuchern freie Unterkunft und Verpflegung. Jetzt reisen die Leute allerdings mit Autos oder Bussen, während es vor zwanzig Jahren kaum Straßen gab, noch weniger Autos und keine Hotels oder Rasthäuser außerhalb der Städte. Trampen war ein Nationalsport und das ganze Land eine einzige große Familie.

Wer in seiner Jugend solche Erfahrungen beim Trampen gemacht hat, dem bleibt einerseits eine nostalgische Stimmung, andererseits ist man auch stolz auf die Gegend oder das Land, das man bereist hat. 1926 gab es nur ungefähr ein Dutzend Siedlungen in der Küstenebene zwischen Haifa und Tel Aviv, und der größte Teil der Ebene bestand aus Sanddünen, Wüste und Sümpfen. Heute bilden die Siedlungen eine lückenlose Kette, und die Landstraße führt an einem grünen Teppich künstlich bewässerten Kulturlandes vorbei, in dem nur gelegentlich ein Flecken Sand unversehens an die Vergangenheit gemahnt. Und jedes Mal, wenn wir an solchen Wüstenflecken vorbeikamen, befiel mich dieses alberne Gefühl des Besitzerstolzes, den man empfindet, wenn man einem Touristen seine Heimatstadt zeigt. Bewohner, die die rasante Entwicklung ihres jungen Pionierlandes mit eigenen Augen verfolgt haben, neigen in besonderer Weise dazu. Selbst der New Yorker Intellektuelle kann, wenn er Besucher herumführt, nicht umhin, den Eindruck zu erwecken, er habe das Empire State Building mit eigenen Händen erbaut. Kein Wunder also, dass der Bürger Israels, dessen persönlicher Anteil an dem, was hier entstand, doch ungleich größer ist und für den der Bau eigener Städte wahrlich ein historisches Novum darstellt, immer noch wie berauscht ist vom Stolz über jeden Hektar kultivierter Wüste, über jede Kuh, die darauf grast, und jede Tomate, die darauf wächst. Für seine Vorfahren im Ghetto galt eine Kuh als wildes Tier, und eine Tomate war eine Ware, die wie durch ein Wunder im Lebensmittelladen auftauchte.

Zusammengehalten durch eine Religion aus grauer Vorzeit, haben Juden seit Jahrhunderten vertrauten Umgang mit dem Übernatürlichen gepflegt, und darüber war ihnen die Natur fremd geworden. Daher ihre naive Begeisterung für jüdische Kühe und jüdische Wiesen, jüdische Tomaten und jüdische Eier. Sie bestaunen das Küken, welches, kaum geschlüpft, schon picken kann; es ist ein Wunderkind wie diejenigen, die mit sieben Jahren ganze Kapitel der Heiligen Schriften auswendig hersagen können. Die grünen Weiden Israels sind einer zweifachen Wüste entsprossen: dem trockenen Boden des Landes und der ausgedörrten Vergangenheit dieser Nation.

Für Außenstehende ist dieser naive, selbstzufriedene Enthusiasmus zunächst sehr anrührend, dann aber ebenso ermüdend. Einer meiner Freunde, ein amerikanischer Journalist, wurde von einem Regierungsbeamten herumgeführt. Als dieser ihm zum zwanzigsten Mal erzählte, Tel Aviv sei auf Sand erbaut worden, seufzte er in gespielter Verzweiflung: «Ich wünschte, sie hätten es gelassen.» Die Miene des Beamten versteinerte, und mein Freund galt fortan als Antisemit. Extreme Empfindlichkeit und ein fehlender Sinn für Humor sind typische Merkmale der Pioniermentalität.

Wir überqueren die Straße, die Tulkarem und Netanya verbindet. Dies ist die Wespentaille Israels. Die Küstenebene verengt sich hier auf gut 15 Kilometer zwischen dem Meer und der arabischen Grenze. Die Front verläuft zurzeit etwa fünf Kilometer östlich der Kreuzung.

Etliche Dörfer entlang der Straße sind noch von Arabern bewohnt. Einige arbeiten sogar auf den Feldern, und eine kleine, verhutzelte Araberin verkauft aus ihrer Korbtrage heraus Orangen an jüdische Soldaten. Der Krieg ist für sie wie Hekuba, also ohne Bedeutung, und sie ist ohne Bedeutung für den Krieg. Aber nicht mehr lange. In wenigen Wochen werden einige arabische Burschen von diesen Dörfern aus jüdische Lastwagen aus dem Hinterhalt beschießen. Die jüdische Armee wird daraufhin die Dorfbewohner zusammentreiben, ihre Häuser sprengen und die jungen Männer in Konzentrationslager stecken. Die Alten hingegen werden eine Matratze und eine Messingkaffeekanne auf den Esel binden, die alte Frau wird vorausgehen und den Esel am Zügel führen, während der alte Mann auf ihm reitet, eingehüllt in seine Kufiya und versunken in düstere Betrachtungen über die verpasste Gelegenheit, sich an seinem jüngsten Enkelkind zu vergehen. Wie alle Kriege ist auch dieser ein Festzug der Halbwahrheiten in schimmernder Wehr. Der Sieger ist nie vollständig im Recht, und es gibt keine unschuldigen Opfer.

Tel Aviv, Montag, 7. Juni 1948

Seit wir in der Hauptstadt angekommen sind, empfinde ich dieses irritierende Gefühl der Unwirklichkeit noch stärker. Wir haben unsere ersten Luftangriffe erlebt, haben gesehen, wie Leute Unterstände ausheben, und haben die Kommuniqués gelesen. Aber es ist schon merkwürdig, in biblischem Hebräisch zu lesen, dass unsere Truppen ihre Stellungen rund um den Berg Kanaan ausgebaut haben und dass am See Genezareth alles ruhig bleibt. Jedenfalls fällt es schwer, daran zu glauben, dass Israel ein wirklicher Staat ist, seine Armee eine richtige Armee und dieser Krieg ein richtiger Krieg.

Mit Sicherheit handelt es sich aber um den kuriosesten Krieg der jüngeren Geschichte. Die unbedeutenden Stimmen der Führer dieses Zwergstaates gehen unter in einem weltweiten Echo. Die unerheblichen Tatsachen, die hier geschaffen werden, werfen einen gewaltigen Schatten. Die Floskeln der Frontberichte sind überfrachtet mit historischen Anspielungen. Auf der einen Seite Heiliger Krieg und Tausendundeine Nacht, auf der anderen Seite die Bibel und die Makkabäer. Jeder Hügel oder jedes Wadi, wo heute Maschinengewehre rattern, kann bezeugen, wie in den Tagen Josuas die Sonne stillstand oder dass Christus dort ein Wunder vollbrachte. Die Wirklichkeit versinkt in Archetypen.

Es gibt aber noch einen anderen Grund für den kaum greifbaren, traumartigen Charakter der ganzen Angelegenheit. Wie in allen Träumen haben die Symbole, die im Kopf Gestalt annehmen, mehrere Bedeutungsebenen. Was wir hier erleben, ist eine Art Umkehrung dessen, was in Pompeji geschah. In Pompeji wurden Schuljungen, die gerade mit ihren Murmeln spielten, urplötzlich von der Lava erstickt, und sie erstarrten zu Monumenten. Schlagartig wurden sie von der alltäglichen auf die tragische Ebene versetzt. Alle Katastrophen haben eine ähnliche Wirkung. Sie veranschaulichen auf drastische Art und Weise die ansonsten unsichtbare Wandlung trivialer Ereignisse in historische Fakten. Denn Gegenwart ereignet sich hauptsächlich auf der trivialen Ebene, Historie hingegen immer auf der tragischen.

Der Pompeji-Effekt besteht darin, dass sich diese ansonsten allmähliche Wandlung jäh und wie unter einem Brennglas ereignete. Von Menschen gemachte Katastrophen – Kriege und Revolutionen – haben die gleiche Wirkung. Dantons erhobener Arm erstarrt mitten in der Luft zur Geste eines Bronzedenkmals. Napoleons Leber und Kleopatras Nase gehören gleichzeitig der trivialen wie der tragischen Ebene an. In den schöpferischen wie in den zerstörerischen Umwälzungen ahnen die Akteure meistens nichts von ihrer Rolle. Sie wissen nicht, wo genau die beiden Ebenen aufeinandertreffen, auf welche Weise ihre persönlichen Eigenheiten sich zu Legenden auswachsen und an welchem Punkt eine subjektive Geste zu einem Fixpunkt der Geschichte gerinnt. Menschen, die bewusst versuchen, eine solche Wirkung zu erzielen und sich auf die historische Ebene zu katapultieren, sind für gewöhnlich größenwahnsinnig oder utopieverliebte Spinner.

In diesem Land jedoch spürt jeder, dass er soeben etwas erlebt, das umgekehrt verläuft wie in Pompeji. Alle empfinden ganz deutlich, dass sie mitten in einem Lavastrom der Geschichte stecken, in dem alles, was jetzt geschieht, für die Ewigkeit bewahrt wird. Selbst die Schuljungen, die mit ihren Murmeln spielen, spüren, wie ihnen die Geister der Makkabäer über die Schulter schauen.

Bei dieser Massenproduktion historischer Fakten sorgen nicht die Proklamationen, die Reden und die selbstbewussten Auftritte der Anführer für die faszinierenden und anrührenden Episoden. Vielmehr sind es die kleinen Pannen, die sich zwischendurch ereignen, die Löcher im Mantel der Geschichte, die hastig und improvisiert gestopft werden.

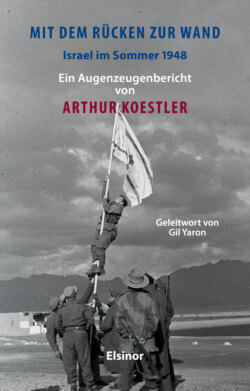

Da gibt es zum Beispiel die Geschichte der Nationalflagge Israels. Sie wurde uns am Tag unserer Ankunft von einem alten Freund erzählt, dem Maler Karl Rubin (der zwischenzeitlich zum israelischen Botschafter in Rumänien ernannt wurde).

Offenbar erschien vor ungefähr einer Woche eine amtliche Anzeige in den hebräischen Zeitungen, in welcher Künstler gebeten wurden, Vorschläge für die Nationalflagge Israels zu unterbreiten. Den Teilnehmern an diesem Wettbewerb räumte man für das Einsenden ihrer Vorschläge eine Frist von achtundvierzig Stunden ein! Rubin war empört, er eilte zu der genannten Adresse und fand heraus, dass dort niemand etwas von der Flagge wusste. Er eilte zu einer zweiten und dritten Adresse und erfuhr am Ende, dass irgendjemand einen Ausschuss eingesetzt hatte, dem drei bärtige Männlein angehörten, die über die zukünftige Flagge Israels entscheiden sollten. Die drei Männlein repräsentierten jeweils die Partei der Linken, der Rechten und der Mitte, entsprechend dem System des «Parteienschlüssels», das in diesem Land heilige Tradition ist. Es sieht vor, dass in jeder öffentlichen Einrichtung und Institution alle politischen Parteien proportional zu ihrer relativen Stärke vertreten sein müssen. Rubin fand außerdem heraus, dass keines der Mitglieder dieses Ausschusses jemals in seinem Leben mit Kunst oder Heraldik zu tun gehabt hatte. Es war ihnen noch nicht einmal in den Sinn gekommen, dass bei ihrer Aufgabe ästhetische Gesichtspunkte eine Rolle spielen könnten. Eine Flagge, erklärten sie Rubin, sei eine politische Angelegenheit. Der Vertreter der Linken hatte darauf zu achten, dass nicht zu viele religiöse Symbole auf der Flagge versammelt waren. Der Vertreter der Rechten sollte verhindern, dass zu viel Rot hineinkam. Der Vertreter der Mitte hingegen hatte ihre gegensätzlichen Ansichten auszugleichen, indem er verschiedene Stücke aus den verschiedenen Entwürfen der Wettbewerber herausnahm und zu einer Art Koalitionsflagge zusammensetzte – so, wie man auf der Basis von mehreren Vorlagen eine Resolution formuliert.

Rubin verzichtete auf weitere Diskussionen und wandte sich an die Regierung, wo alle mit dem laufenden Krieg beschäftigt waren. Am Ende erreichte er, dass die Frist für den Wettbewerb verlängert wurde, und er erhielt eine vage Zusage, dass ein Künstler in den Ausschuss aufgenommen werden sollte. Da aber Künstler, wie alle Einwohner Israels, der einen oder anderen Partei angehören, würde das kooptierte Mitglied den Parteienschlüssel durcheinanderbringen – und an diesem Punkt ruht die Angelegenheit im Augenblick.12

Die zweite Geschichte verläuft in gleicher Weise. Bei einer seiner ersten Zusammenkünfte wählte der israelische Staatsrat, der als provisorisches Parlament fungiert, den altgedienten Zionisten Professor Weizmann zu seinem Präsidenten. Da Israel bisher noch keine Verfassung hat, konnten sie ihn nicht zum Präsidenten der Republik ernennen, aber es war offensichtlich, dass die Wahl genau dies beinhaltete. Dann kam die Panne, das Loch im Mantel der Geschichte. Erstens musste der neue Präsident in Abwesenheit gewählt werden (er traf erst etwa vier Monate nach der Unabhängigkeitserklärung in Israel ein). Diese etwas ungewöhnliche Situation überging man stillschweigend angesichts der heiklen Gesundheit des Präsidenten und seines ebenso heiklen Verhältnisses zu Premierminister Ben Gurion. Zweitens war da aber noch die Frage der Staatsangehörigkeit des Präsidenten. Während des britischen Mandats genügten zwei Jahre mit Wohnsitz in Palästina, um als Bürger Palästinas anerkannt zu werden. Und es galt als patriotische Pflicht eines jeden jüdischen Einwanderers, offiziell ein Bürger Palästinas zu werden. Obwohl Dr. Weizmann sich wegen seiner Pflichten als Leiter der Zionistischen Weltorganisation zumeist im Ausland aufhielt, hätte er natürlich die palästinensische Staatsangehörigkeit erwerben können, ohne dass die Mandatsbehörde Schwierigkeiten gemacht hätte. Tatsächlich aber hatte er nie darum ersucht und es vorgezogen, seinen britischen Pass zu behalten. Als dann die Frage seiner Wahl auf der Tagesordnung stand, stellte einer der beiden Mitglieder der «Revisionisten» im Staatsrat, die zur Opposition gehören, unverfroren die berechtigte Frage, «ob ein Ausländer, und noch dazu ein Engländer, Präsident Israels werden» könne. Der Justizminister Dr. Rosenblueth brummelte verlegen, er werde diesen Punkt prüfen, doch die Angelegenheit wurde geflissentlich vergessen, und die Wahl erfolgte per Akklamation.

Gestern Morgen, unser erster in Tel Aviv, wurden wir um acht Uhr von der Detonation einer Bombe geweckt, die aus einem ägyptischen Flugzeug abgeworfen worden war. Sie fiel einige hundert Meter von unserem Hotel entfernt auf den Strand, eine kleine, fünfundzwanzig Pfund schwere Antipersonen-Bombe, die keinen Schaden anrichtete, außer dass in der Umgebung ein paar Schaufenster zu Bruch gingen. In Erinnerung an die V1- und V2-Angriffe auf London betrachteten wir die Lilliput-Bomben in diesem Lilliput-Krieg eher snobistisch. Dennoch waren eine Woche zuvor an einer Bushaltestelle einundvierzig Menschen während eines Luftangriffs getötet worden – deutlich mehr als die durchschnittliche Anzahl an Opfern, die einer einzelnen der etwa hundert Mal schwereren Bomben auf London zum Opfer fielen.