Читать книгу Zurück zu Gott - Benedikt XVI. et alii - Страница 4

Als Notre-Dame in Flammen stand

ОглавлениеVorrede des Herausgebers

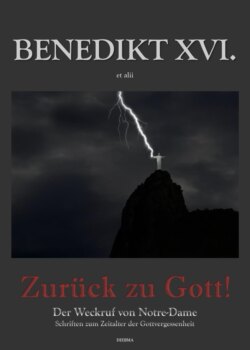

Als 2019 mitten in Paris auf einmal die berühmteste Kathedrale der Welt in Flammen stand, konnte die französische Hauptstadt sich der Anteilnahme einer respektvoll erschütterten Welt gewiss sein. Als etwa zur gleichen Zeit der Vorgänger des amtierenden Papstes eine neue Schrift veröffentlichte, wenige Tage vor seinem 92. Geburtstag, nahm dieselbe Welt davon kaum Notiz. Würde ich es wagen, diese beiden Ereignisse in Beziehung zueinander zu setzen, weil die brennende Kathedrale fast schon aufdringlich wie ein Fanal wirkt, ein Leuchtfeuer, das den vier Tage zuvor veröffentlichten Bußruf, mit dem sich Benedikt XVI. aus der klösterlichen Abgeschiedenheit von Mater Ecclesiae zurückmeldete, besonders hell erstrahlen lässt, dann würden dieselben Menschen, die mit maximaler Ergriffenheit um das weltbekannte Bauwerk bangten, jedenfalls viele von ihnen, mich mit Spott, Tadel und so manchem Scheltwort bedenken. Sie würden über mich den Kopf schütteln, die Nase rümpfen und mein vermeintlich mittelalterliches Weltbild geißeln. Denn wenn wir eines aus den Schriften des Alten und Neuen Testament lernen können, dann das: Von Buße will die Welt nichts wissen. Und auch nichts hören.

Wenn ich an die Amtszeit von Papst Benedikt XVI. denke, dann stellt sich unweigerlich das biblische Bild von der Stimme eines Rufers in der Wüste ein und dazu der berühmte Vers aus dem Prolog des Evangeliums nach Johannes: »Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat's nicht ergriffen.« Vieles spricht dafür, dass dieser Papst ein letzter göttlicher Sendbote war, um die Menschheit und namentlich die Deutschen zur Buße, zur Umkehr zu Gott, zu rufen. Er glich dem Sämann aus dem berühmten Gleichnis. Doch seine Saat fiel auf dürres Land, auf ausgedörrtes Gelände, in dem vor allem Vipern überleben, Schlangen, deren Einflüsterungen die Menschen, wie im Schöpfungsbericht des Alten Testaments demonstriert, eher zu lauschen geneigt sind, auf die sie bereitwillig hereinfallen, wenn diese gebetsmühlenhaft immer wieder die verführerische Frage wiederholen: »Sollte Gott gesagt haben ...?«

Was Gott den Menschen zu sagen hat, das war Benedikt wichtig, das lag ihm am Herzen. Er wollte Jesus verkündigen, den in die Welt zu ihrer Rettung gekommenen Menschensohn. Um Jesus von Nazareth ging es in seinem gleichnamigen dreiteiligen Hauptwerk. Es eroberte die Bestsellerlisten, doch die Finsternis hat's nicht ergriffen. Sie verwickelte die Öffentlichkeit in von der biblischen Botschaft wegführende Debatten, versperrte die Sicht auf das Wesentliche durch fruchtlose Diskussionen, führte die öffentliche Meinung auf Nebenschauplätze: Man las und hörte statt von Jesus, dem Nazarener, von einem Bischof namens Williamson und einer kleinen Bruderschaft, die beide nie zuvor die Aufmerksamkeit der Medien erregt hatten und es auch danach nie wieder tun sollten. Doch beide wurden damals in den Fokus gerückt, damit die Gesellschaft nur nicht etwa auf die Idee käme, der Stimme des Rufers zu lauschen, der nur eines wollte: Jesus verkündigen. Büchner-Preisträger Martin Mosebach ist es zu verdanken, dass die Öffentlichkeit wenigstens noch eine Chance bekam, die Dinge einmal aus anderer Warte, der des Gläubigen, zu betrachten. Der Schriftsteller und bekennende Katholik betonte in einem Essay (SPIEGEL 7/2009), eine Exkommunikation sei kein »Parteiausschluss« und ihre Aufhebung auch nicht die Aufhebung der Suspendierung des umstrittenen Bischofs von seinem Amt. Auch der bis heute anhaltende Skandal um sexuellen Missbrauch durch katholische Geistliche begann damals die Öffentlichkeit vom Kern der kirchlichen Verkündigung abzulenken. Er steigerte sich zu einer gewaltigen Last für Kirche und Kurie. Papst Franziskus ist nun dabei, dieser Last ein wenig von ihrer Schwere zu nehmen. Seinen Vorgänger hat er in den schmerzlichen Prozess der Aufarbeitung ganz bewusst mit hineingenommen. Das Ergebnis ist der hier veröffentlichte Aufsatz, der nach seinem ersten Erscheinen im Klerusblatt 4/2019 bereits zahlreiche Kritiker auf den Plan gerufen hat, die letztlich aber, indem sie eine von der Heiligen Schrift losgelöste Argumentation anstrengen, nur den Nachweis für die Notwendigkeit dessen erbringen, was Benedikt fordert: ein Zurück zu Gott. Die eingangs erwähnten Vipern, die sich durch Benedikts Stellungnahme auf ihren gedrungenen Leib getreten fühlten, wollen davon nichts wissen. Die Finsternis fühlt sich geblendet vom Licht der göttlichen Wahrheit. Stellvertretend seien in dieser Vorrede drei Reaktionen auf Benedikts Schrift kurz herausgegriffen und in das Licht dieser Wahrheit gestellt: die des SPIEGEL-Journalisten Hans-Jürgen Schlamp sowie die des Theologen Magnus Striet und seines Kollegen Markus Nolte, beide veröffentlicht in katholischen Online-Magazinen. Denn es ist wichtig zu verstehen, durch welche geschickt aufgestellten falschen Wegweiser der διαβαλλων, der große Durcheinanderwerfer und Verleumder, der gerade die Kirche des Herrn immer wieder in Verruf bringen muss, die Menschheit in die Irre zu führen trachtet. Alle drei Beispiele illustrieren, wie wenig die Welt, der das Wort vom Kreuz immer Torheit ist, dem geistgewirkten Scharfsinn dieses erlauchten Verkündigers ewiger Wahrheiten entgegenzusetzen hat.

Zunächst zu Hans-Jürgen Schlamps Online-Kommentar: Unter der Überschrift »Schuld sind immer die anderen«1 bemüht sich der aus Rom für den SPIEGEL berichtende Autor, Benedikts Thesen darauf zu verengen, dass er die Schuld von der Kirche auf andere abzuwälzen versuche. Im Gegensatz zu seinem Nachfolger verhehle Benedikt, dass auch die »Machtstrukturen der Kirche« ein Grund für den Missbrauch gewesen seien. Jeder aufmerksame Leser der in diesem Buch nachzulesenden Schrift wird leicht erkennen können, wie unredlich und unsinnig dieser Diskreditierungsversuch ist. Selbstverständlich thematisiert der Text, der ja übrigens in enger Abstimmung mit Papst Franziskus entstanden ist (der vermeintliche »Gegensatz zu seinem Nachfolger« ist also nur konstruiert), problematische Machtstrukturen: Irrlehren (wie Garantismus und Relativismus) lassen sich überhaupt nur durchsetzen mit Macht. Wer also genau liest, versteht sowohl Benedikts fundamentale Kritik an denjenigen innerhalb des Klerus, die den im zweiten Kapitel seiner Denkschrift explizierten Garantismus durchzusetzen vermochten, als auch an denen, die die Bibel als moralische Richtschnur entwerteten, als Kritik an Menschen, die ihre Position, ihren Einfluss für unheilige Zwecke missbraucht haben. Richtig ist, dass es die Versündigung geistlicher Würdenträger an Kirchengesetz und Gottesgebot in der Kirchengeschichte immer gegeben hat. Leugnet der Altpapst das? Zitat aus der hier veröffentlichten Schrift: »Ja, es gibt Sünde in der Kirche und Böses.« Man darf einem ehemaligen Papst durchaus zutrauen, dass die Exzesse der Borgia-Päpste Kalixt III. und Alexander VI. oder der von Luther kritisierte Ablasshandel unter Leo X. in seinem kirchengeschichtlichen Basiswissen keinen blinden Fleck bilden. Es stimmt: Sie hätte Benedikt XVI. genauso zur Buße rufen müssen, wie er es heute mit den Geistlichen tut, die sich nicht mehr von Schrift und Tradition binden lassen wollen. Doch sie lebten nicht in seiner Epoche. Wenn der Emeritus nun aber im letzten Abschnitt seiner Ausführungen schreibt: »Nur der Gehorsam und die Liebe zu unserem Herrn Jesus Christus kann den rechten Weg weisen«, dann ist das zu verstehen als eine für jede Epoche der Kirchen- und Menschheitsgeschichte gültige Richtlinie und nicht als das plumpe Ablenkungsmanöver, zu dem Modernisten mit beschränktem Horizont es zu machen versuchen. Keiner der drei von mir rezipierten Kritiker des Papstes a.D. hat das begriffen. Das beweist das von allen dreien mehr oder weniger explizit vorgetragene Argument: Der Papst wolle doch wohl kein Zurück zur verklemmten Sexualmoral der fünfziger Jahre! Sie haben nicht begriffen, dass es vollkommen gleichgültig ist, ob ich mangels Vertrauen zu Gott in den fünfziger Jahren des letzten Jahrhunderts außerehelichen Geschlechtsverkehr habe und somit »ungewollt« schwanger werde, mit allen unerfreulichen Konsequenzen, oder ob ich mangels Vertrauen zu Gott als geweihter Priester in den siebziger Jahren Unzucht mit Minderjährigen treibe, mit allen unerfreulichen Konsequenzen. Genau vor diesen Konsequenzen will mich ja Gottes Ordnung, Gottes Gebot, schützen. Denn es ist eine Ordnung der Liebe zu den Menschen, auf die diese mit Liebe zu Gott antworten sollten. Emanzipieren wir uns von dieser Ordnung, wie es die Schlange Adam und Eva im Paradies rät, begeben wir uns in die Hand des Bösen. Oder um es mit Benedikts Worten zu sagen: »Die Macht des Bösen entsteht durch unsere Verweigerung der Liebe zu Gott.« Deswegen ist auch der anthropozentrische Relativismus völlig verfehlt, dem der Freiburger Fundamentaltheologe Magnus Striet mit seinem Postulat einer autonomen, »an Freiheitsrechten orientierten Moral« das Wort redet. Autonom, das heißt unabhängig, wovon? Von Gott? Wozu dann noch Theologie? Wollen wir von Gott lernen oder von uns selbst? Die Theologie kann sich von Gott und seinem in der Heiligen Schrift erklärten Willen nicht einfach lossagen wie ein enttäuschter Wähler von der Partei, der er jahrelang die Treue gehalten hat. Das ist das eine. Das andere: Eine Gesellschaft, die vor hundert Jahren Vernunftgründe dafür fand, Homosexualität zu ächten, und dieses heute nicht mehr tut, offenbart, dass die immanente menschliche Vernunft kein zulängliches Fundament für das Erkennen universeller Normen und Werte ist. Die Erfahrung der NS-Zeit lehrt uns vielmehr, Vernunft und Wissenschaft zutiefst zu misstrauen und ihnen die – dem Bereich des Transzendenten zuzurechnende – Offenbarung des göttlichen Willens vorzuziehen, welche uns in Gestalt der Bibel gegeben ist. Nur sie bildet ein tragfähiges Fundament für sittliche Grundsätze, die allen Stürmen der Zeit standhalten. Was mit diesem ethischen Fundament nicht in Einklang zu bringen ist, muss – jedenfalls in jedem theozentrischen Weltbild, das Gott, nicht den Menschen in den Mittelpunkt rückt – als dem Bösen zugehörig identifiziert werden.

Eben dies sei durch die Verwirrung, die die gesellschaftlichen Umbrüche Ende der sechziger Jahre ausgelöst haben, nicht mehr möglich gewesen, argumentiert Benedikt, auch nicht in der Kirche, die zu dieser Zeit ganz offenkundig vom Bösen überwunden wurde, zumindest in weiten Teilen: »Zu der Physiognomie der 68er Revolution gehörte, dass nun auch Pädophilie als erlaubt und als angemessen diagnostiziert wurde.« Hans-Jürgen Schlamp bestreitet dies mit dem absurden Argument, dass die Grünen 1985 wegen ihrer Forderung nach Legalisierung von »einvernehmlichem Sex« zwischen Erwachsenen und Minderjährigen den Einzug in den nordrhein-westfälischen Landtag verpasst hätten. Das ist allerdings kein Argument gegen, sondern für das, was Benedikt geschrieben hat. Er hatte ja lediglich verdeutlichen wollen, dass in den Kreisen, die die sexuelle Revolution anführten, eine beispiellose Enttabuisierung festzustellen war, die auch den Bereich sexueller Handlungen mit Minderjährigen einschloss. Und es war genau diese Enttabuisierung, die noch anderthalb Jahrzehnte später bei den Erben der Bewegung, den Grünen, virulent war, aber von der Gesellschaft nicht in allen Teilen übernommen wurde, Gott sei Dank.

Lässt man die unseriösen polemischen Passagen außen vor, die keiner Replik bedürfen, findet sich in Schlamps Kommentar noch ein drittes Argument. Und das scheint das stichhaltigste zu sein: Der von der katholische Kirche selbst in Auftrag gegebenen Studie zufolge gab es sexuellen Missbrauch in der Kirche auch in den Jahren vor 1968. Mindestens 3.677 Minderjährige sind nach dieser Studie zwischen 1946 und 2014 in allen deutschen Diözesen missbraucht worden. Diese Zahlen widerlegen Ratzingers These vom Zusammenhang zwischen der sexuellen Enthemmung Ende der sechziger Jahre und dem Missbrauchsskandal in der Kirche aber natürlich nur dann, wenn man den Nachweis erbringt, dass die weitaus größere Zahl der Fälle zwischen 1946 und 1968 liegt. Über das exakte Zahlenverhältnis jedoch schweigt sich der SPIEGEL-Enthüller aus. Dafür kann es zwei Gründe geben: Entweder er kennt die Zahlen nicht oder er kennt sie, verschweigt sie aber lieber, weil sie seine eigene Argumentation torpedieren würden. Welcher Grund auch immer zutrifft, entwertet ist sein Argument auf jeden Fall. Gleichsam als Ersatz für die fehlende Statistik für die Zeit von 1946 bis 1968 dienen ihm zwei andere Fälle aus der Zeit vor 1968: In Mexiko habe der Gründer der Legionäre Christi seit 1960 mit mehreren Frauen Kinder gezeugt, Seminaristen seien missbraucht worden. Und in Pennsylvania habe man rund 300 katholische Priester des Missbrauchs an mehr als tausend Kindern überführen können. Der Freiburger Theologe Magnus Striet, ein noch entschiedenerer Benedikt-Kritiker, schlägt in dieselbe Kerbe: Der Emeritus müsse erklären, wie es eigentlich vor 1968 zu sexuellem Missbrauch habe kommen können. Alle diese Skandale stehen aber überhaupt nicht im Widerspruch zu dem, was der Papst a.D. schreibt, wenn man nur Ohren hat zu hören. Deswegen hier noch einmal in einfachem Deutsch: Es geht Benedikt XVI. nicht darum zu leugnen, dass katholische Geistliche grundsätzlich versuchbare und somit zu moralischer Verfehlung fähige Menschen sind. Man mag es glauben oder nicht: Auch Joseph Ratzinger ist vertraut mit der sündigen Natur des Menschen. Er führt ein ganzes Kapitel (»Die sexuelle Revolution und die Krise der Moraltheologie«) lang aus, dass gerade sie das Kernproblem ist, das es zu bekämpfen gilt: Geistliche, die sich vom Bösen überwinden lassen, obwohl sie wissen müssten, wie man sich dagegen wappnet, Geistliche, die sich in anthropozentrischem Relativismus von der Autorität der Bibel und ihrer Gebote lossagen und auf einmal glauben, sich ihre Moral und ihre Gebote selbst stricken zu können. Richtig ist, dass diese Hybris, die Anmaßung, sich von der Autorität Gottes zu emanzipieren und zu verneinen, dass er über mein Trachten und Handeln ein Urteil fällen darf, kein Alleinstellungsmerkmal der Achtundsechziger ist, sondern – ein Blick in das erste Buch der Bibel reicht aus, um das festzustellen – ein Problem der Menschheit schlechthin.

Magnus Striet offenbart mit Vokabeln wie »grotesk«, »absurd« sowie dem linken Diskussionshemmer »Homophobie« grundsätzlichen Unwillen, vielleicht auch eine grundsätzliche Unfähigkeit, sich einer offenen Diskussion zu der Frage zu stellen, ob zwischen Verlust von Volksfrömmigkeit und Sittenverfall eine Beziehung bestehen könnte. Es ist die Unfähigkeit desjenigen, der berauscht um das goldene Kalb tanzt, zu erkennen, dass genau dieses selbst gegossene Kalb der fundamentale Irrtum ist. Dabei stammt Striet – verstörend genug – selbst aus dem Umfeld der katholischen Kirche. Seine Gegenrede zu Benedikts Essay wurde auf katholisch.de, dem Internetportal der römisch-katholischen Kirche in Deutschland veröffentlicht.2 Schon der Titel des Beitrags »Die Gesellschaft ist nicht schuld an der Missbrauchskrise!« weist in die völlig falsche Richtung. Es wird, ganz ähnlich wie in dem Kommentar von Hans-Jürgen Schlamp und vermutlich mit voller Absicht, das Missverständnis erzeugt, Benedikt hätte Verfehlungen seiner Kirche auf die Gesellschaft abwälzen wollen. Doch darum geht es nicht. Es geht um die Frage, ob eine Gesellschaft, die Gott aus den Augen verloren hat, damit nicht automatisch ihres moralischen Kompasses verlustig gegangen ist und ob sie ohne diesen Kompass noch eine »heile« Gesellschaft sein kann. Dabei ist es völlig irrelevant, wie diese Gesellschaft sich selbst versteht – als geistliche oder als weltliche Gemeinschaft. Es geht um die Frage, ob nicht Kirche und Gesellschaft, gleichsam Seite an Seite, zwangsläufig in einen moralischen Abwärtsstrudel geraten, wenn Gott in ihnen abwesend ist. Magnus Striet weist das zurück. Die »Abwesenheit Gottes« ist für ihn nicht das Problem. Dabei ist sein Beitrag ein grandioses Quod-erat-demonstrandum für eben diese Abwesenheit. Gott ist nämlich in dem Artikel anwesend nur in Form von Benedikt-Zitaten. Striets eigene Argumentation – und der Mann ist Theologe! – kommt komplett ohne Gott, ohne Christus und selbstverständlich auch ohne den Heiligen Geist aus. Insofern trifft immerhin die Vokabel »sprachlos« ins Schwarze, mit der er sich in seinem Kommentar selbst beschreibt: Der Mann ist sprachlos in seinem Reden von Gott. Glaubt er eigentlich an den θεος, dem die Wissenschaft, in der er sich betätigt, ihren Namen verdankt? Die Frage führt Striet in ein Dilemma: Verneint er, bestätigt er die von Papst Benedikt beklagte Abwesenheit Gottes im Denken der Menschen, namentlich der Theologen. Sagt er Ja, muss er erklären, warum er dann nicht auf Gott rekurriert und biblisch argumentiert. Die Antwort liegt auf der Hand: Striet kann nicht biblisch argumentieren, weil das erste Kapitel des Römerbriefs ihm fundamental widerspricht, wenn er forsch behauptet:

Nicht homosexuelle Orientierungen als solche stellen ein Problem dar, sondern eine nicht in die Persönlichkeit integrierte Sexualität und ein Raum, der mit seiner Doppelmoral für entsprechende Personen attraktiv ist. Pädophile Neigungen dürfen um keinen Preis ausgelebt werden, weil sie Menschen ein Leben lang traumatisieren können; gleiches gilt für den Missbrauch von Minderjährigen. Für homosexuell liebende Menschen aber nicht . 3

Im Klartext: Homosexuelle Neigungen dürfen Striet zufolge ausgelebt werden, pädophile nicht. Und auf Benedikts Diagnose vom Sittenverfall in Priesterseminaren antwortet er: Nicht etwa die Veränderungen im sittlichen Verhalten der Priester seien das Problem gewesen, sondern: Man hätte »über das Phänomen von Homosexualität« nachdenken »und die eigene moralische Überzeugung« hinterfragen sollen. So hätte, meint der Theologe, Missbrauch verhindert werden können. Was er unterschlägt: Die zweifelhafte moralische Überzeugung, von der er spricht, geht zurück auf den nach seinem Verständnis »homophoben« Apostel Paulus, der in seinem Brief an die Gemeinde in Rom die homosexuelle Praxis als »verwerflich« (αδοκιμοϛ, wörtlich: »untauglich«) und als »Schande« (ασχημοσυνη, auch mit »Unanständigkeit« oder »Hässlichkeit« zu übersetzen) bezeichnet hat.4 Paulus erklärt: Eine degenerierte Gesellschaft, die nicht mehr den Schöpfer ehrt, sondern das Geschöpf, wird von Gott ihren dekadenten Lüsten und Leidenschaften überlassen, zu ihrem eigenen Unheil. Es sei nur der Form halber kurz in Erinnerung gerufen: Beim Apostel Paulus handelt es sich um einen Zeitgenossen des Nazareners, bei Magnus Striet um einen Menschen mit 2000 Jahren Distanz zum historischen Jesus. Als theologisch interessierter Leser möchte man da schon gern wissen, wie Magnus Striet seinen eklatanten Widerspruch zur Heiligen Schrift begründet und auf welche höhere Autorität er sich dabei beruft. Es kann doch ein redlich arbeitender Exeget sich nicht hinstellen und in Anbetracht von Römer 1,22ff. allen Ernstes behaupten, Menschen würden, indem sie ihre homosexuelle Neigung ausleben, den Schöpfer ehren und nicht das Geschöpf! Weiterhin ist zu fragen: Was soll an die Stelle der ethischen Grundsätze treten, die Magnus Striet für reformbedürftig hält, und mit welcher Legitimation? Hier kommt nun der von Benedikt als Wurzel vieler Übel beklagte Relativismus ins Spiel. Striet nennt ihn euphemistisch eine »auf Autonomiefüße gestellte Moral«. Während ich in meinem Theologiestudium noch gelernt habe, dass die Autonomie des Menschen der größte Mythos der Aufklärung ist, huldigt der Freiburger Fundamentaltheologe genau diesem Mythos, dem goldenen Kalb der Moderne. Er vertritt ganz offensichtlich eine Theologie, in der Bibel, Kirchenväter und Scholastik nur historische Wegmarkierungen für einen in letzter Konsequenz atheistischen Vernunftglauben sind, dem »die Wahrheit von objektiven Normen« zugänglich ist. Wenn er von Autonomie spricht, meint er in letzter Konsequenz eine Autonomie von Gott. Deshalb, so darf man folgern, ist die Abwesenheit Gottes für ihn kein Problem. Von Gott, den man sich wohl als menschliches Konstrukt denken muss, ist sowieso nichts zu erwarten. Der Mensch muss sich alleine auf diesem Planeten zurechtfinden, mit einer eklektizistisch aus religiösen und philosophischen Versatzstücken selbst zurechtgezimmerten Moral. Die ist dann aber natürlich nicht schuld am sexuellen Missbrauch. Denn, so Striet, »eine an Freiheitsrechten orientierte Moral« sei ja keine Lizenz zum hemmungslosen Ausleben von »Begierden«. Das mag stimmen, aber wenn nicht die von Striet beschworene autonome Moral versagt hat, als Priester Kinder missbrauchten, was dann? Warum also haben sich Geistliche an Minderjährigen vergangen? Benedikts Antwort lautet: weil sie an die Stelle der Liebe zu Gott ihr Ego gesetzt haben. Striets Antwort lautet: weil »autoritäre Strukturen« es ihnen leicht gemacht haben. Welche Erklärung geht tiefer? Welche packt das Problem bei der Wurzel? Machtstrukturen, so viel ist klar, machen sich nicht selbst, sie werden von Menschen gemacht. Und niemand ist gezwungen, sich in diesen Strukturen böse zu verhalten oder sie in inhumaner Weise zum eigenen Vorteil zu nutzen wie jener Kaplan, der seinen Missbrauch mit den für die heilige Eucharistie vorgesehenen Worten einleitete: »Das ist mein Leib, der für dich hingegeben wird.« Die Frage ist doch nicht, woher wir unsere moralischen Regeln haben, die Frage ist, warum wir sie nicht befolgen. Der entscheidende Faktor ist das böse Herz, das Gott dem Menschen in Genesis 8,21 attestiert und das immer wieder tut, was falsch, und unterlässt, was richtig ist. Dieses böse menschliche Herz vermag in seiner Rebellion gegen Gottes Gebot gewaltigen Schaden anzurichten, und zwar nicht nur in der katholischen Kirche, sondern auch in der evangelischen, die 2019 einen zaghaften Prozess der Aufarbeitung ihrer Missbrauchsfälle einleitete. Jenseits der nach Ansicht vieler durch das Zölibat verursachten Übergriffe katholischer Würdenträger gab es nämlich auch dort Missbrauch – in ähnlich hohem Ausmaß5. Damit zerfällt das Hauptargument gegen den von Benedikt aufgezeigten Zusammenhang zwischen sexueller Revolution und Missbrauch. Hätte sich dieser ausschließlich in der katholischen Kirche mit seinen starren Hierarchien und dem Zölibatsgebot ereignet, hätte man auch nach den Ursachen ausschließlich dort suchen müssen und nicht in der Gesellschaft. Nun aber ist der sexuelle Missbrauch kein Phänomen allein der Kirche, er ist das Symptom einer durch die Achtundsechziger sexuell »befreiten« – man könnte auch sagen: in die Libertinage entlassenen – Gesellschaft mit Folgen auch, aber nicht nur für die Kirche. Die Vorfälle an der Odenwaldschule unter dem Regiment des Reformpädagogen Gerold Becker, einem Verfechter von Bildungskonzepten der Achtundsechziger, und der Missbrauch von über tausend Jungen im Kreuzberger Falckenstein-Keller, einem Treffpunkt der Berliner Alternativen Liste, sind nur zwei von etlichen Beispielen, die belegen, dass der Altpapst mit seiner These einer Korrelation zwischen sexueller Revolution und sexuellem Missbrauch richtig liegt. Nur besonders Verblendete haben daran wohl ohnehin je gezweifelt. Es ist klar, dass die anarchische Grundstimmung jener Zeit viele moralische Normen außer Kraft gesetzt hat. Mit Folgen für alle. Warum kann man das nicht einfach mal zugeben?

Doch es gibt eine Gegenkraft gegen Normlosigkeit und sittlichen Verfall. Für sie wirbt Benedikt XVI. im letzten Abschnitt seiner Schrift nachdrücklich. Für sie plädiert auch Otto-Uwe Kramer in seinem Beitrag »Solus Christus – Christus allein«: Wenn wir Gott mehr lieben als unsere eigenen Bedürfnisse, wenn Gott auf dem Thron unseres Lebens sitzt und nicht unser Ego, dann können wir, wie es auch John Steinbeck in seinem großen Roman »Jenseits von Eden« in Aussicht stellt, dem Bösen Einhalt gebieten, wenn der große Versucher mit seinen Einflüsterungen uns auf seine Seite zu ziehen versucht und die »objektiven Normen«, die wir eigentlich kennen, plötzlich keine Geltung mehr haben. Das gilt insbesondere für den gesamten Bereich der Sexualität, in dem der Mensch seit jeher besonders versuchbar ist.

Bei fast zwei Dritteln (62,8 %) der von der katholischen Kirche dokumentierten Missbrauchsfälle handelte es sich um Vorgänge zwischen Geistlichen und Jungen. Trotzdem sieht Magnus Striet keinen Zusammenhang zwischen Homosexualität und Missbrauch. Er verweist auf »einschlägige wissenschaftliche Studien«. Sie dürften von ähnlicher Qualität sein wie die, die zum Ergebnis hatten, das Pestizid Glyphosat sei unbedenklich. Der Gelehrte räumt lediglich ein, »dass sexuell unreife homosexuell orientierte Männer ein Gefährdungspotenzial haben«. Aha. Aber wie soll diesem Gefährdungspotenzial begegnet werden? Nicht etwa dadurch, dass ihr Trieb durch meditative Übungen und eine asketische Form der Frömmigkeit sublimiert wird, was selbst die säkulare Psychoanalyse nach Freud für möglich hält, nicht dadurch, dass der Geistliche in seiner Beziehung zu Gott einen Ersatz für seine unauslebbare Neigung findet. Denn das scheint Striet Geistlichen seiner Generation nicht mehr zumuten zu wollen. Er rät lieber zur Überwindung einer »homophoben« Moral. Mit Worten der Bibel heißt das: den Teufel mit dem Beelzebub austreiben.

Immerhin kann man Magnus Striet uneingeschränkt zustimmen, wenn er das Fazit zieht: »Der Text von Benedikt XVI. bietet ein Lehrstück dafür, dass eine bestimmte Theologie die Probleme überhaupt nicht angemessen in den Blick bekommen kann.« Und diese bestimmte Theologie ist jede Theologie, die nicht mehr von Gott redet, sondern nur noch von autonomer Moral. Nur verdient sie, weit mehr Gedanken der Aufklärung verpflichtet als dem Gott der Bibel, eher das Wort Ideologie: In ihr ist Gott zur Idee degradiert. Aber eine Idee kann nicht auf einem Thron sitzen. Das kann nur eine Person. Als solche begegnet uns der Gott des Alten und Neuen Testaments. Die Degradierung Gottes im Anthropozentrismus ist, mit Striets eigenen Worten, die »missbrauchsbegünstigende theologische Denkfigur«, über die dringend nachzudenken wäre.

Während Magnus Striet seine Thesen immerhin noch auf hohem intellektuellem Niveau vorzutragen vermag, erweist sich Markus Nolte, die dritte kritische Stimme, auf die hier nur noch kurz eingegangen werden soll, mit seinem Kommentar »Schreiben und verschweigen«6 als schlichter Apologet jenes flachen Humanitarismus, der das Ergebnis der von Benedikt beschriebenen Krise der Moraltheologie ist. Hier scheint sich jemand mächtig geärgert zu haben über Benedikts Frontalangriff auf seine Glaubensüberzeugungen, die freilich mit dem Gott der Bibel offenkundig wenig zu tun haben. Denn auch hier: kein einziges biblisches, kein einziges geistliches Argument, Gott hat lediglich in der Floskel »Gott sei Dank« überlebt. Stattdessen: ein klares Bekenntnis zum Relativismus (»was sich in den letzten Jahren in der Kirche verändert hat«). Wer sich als Anhänger des Neopaganismus der Achtundsechziger zu erkennen gibt, indem er ihren selbstreferentiellen Hedonismus als Genuss der »Fülle des Lebens« preist, der »die verquaste Sexualmoral der Kirche« im Weg gestanden habe, konvertiert besser vom Katholizismus zum Epikureismus. Seine Überzeugungen wären ja damit nicht aus der Welt. Er könnte sie jederzeit weiterhin auf Bündnisgrünen-Parteitagen vertreten, ohne Widerspruch seitens der Hüter einer – Zitat Nolte – »überkommenen« Moral befürchten zu müssen. Selbst dem einfachsten Gläubigen ist indes klar, dass, auch wenn Jesus einem Tropfen Wein grundsätzlich nicht abgeneigt war, die Schriften des Neuen Testaments nicht die Auflösung des Individuums im epikureischen Sinnenerlebnis propagieren, sondern eine Haltung der moralischen Lauterkeit und der Hingabe an Gott.

Mit ihrem sturen Festhalten an einer Theologie, die den in der Bibel sich offenbarenden und zu uns sprechenden Gott zunehmend wegzudenken versucht, machen sich moderne Theologen beider Kirchen zum Sprachrohr derer, die das Unheil überhaupt erst über sie gebracht haben: der Verfechter des Relativismus, die glauben eine autonome Verstandesmoral an die Stelle göttlicher Offenbarung setzen zu können. Sie repräsentieren ein verweltlichtes Christentum, das Benedikt XVI. als Grundübel seiner Kirche ausgemacht hat und das sie in eine Reihe stellt mit Päpsten wie Alexander VI. oder Leo X. Auch die so genannten Deutschen Christen, die sich kritik- und charakterlos dem faschophilen Zeitgeist unterwarfen und sich für keine Verbiegung der christlichen Lehre zu NS-Erfüllungsrhetorik zu schade waren, gehören in diese Reihe. Hier waren und sind Menschen am Werk, die eine neue Moral postulieren, ohne jedoch ein Heilmittel anbieten zu können für das böse Herz, das in uns Menschen schlägt, die wir moralische Grundsätze zwar kennen, aber trotzdem fortdauernd dagegen verstoßen.

Wo sich wie ein Krebsgeschwür der Relativismus ausbreiten konnte, sind selbstverständlich auch Menschen mit davon befallener Theologie in Amt und Würden gekommen. Das ist die Antwort auf Magnus Striets Frage, wer eigentlich die Bischöfe ernannt habe, die jetzt beschuldigt werden. Er will damit sagen: Das waren doch nicht alles Leute aus dem Umfeld der Studentenunruhen und also kann die Bewegung dafür auch nicht in Haftung genommen werden. Nimmt man es genauer unter die Lupe, erweist sich auch dieses Argument als vollkommen unbrauchbar. Muss man etwa ein bekennender Achtundsechziger sein, um sich von der falschen Lehre umgarnen zu lassen, für die die Bewegung steht? Muss man selbst in einer Kommune gelebt haben, um in den Sog des Lügengeistes und der Depravation zu geraten, die damals – Benedikt schildert anschauliche Beispiele – um sich griffen, und unter dem Einfluss dieses Lügengeistes und dieser Depravation noch Jahre später einen Irrweg nach dem anderen zu beschreiten, eine falsche Entscheidung nach der anderen zu treffen? Es sind oft die einfachen Wahrheiten, die am leichtesten übersehen werden: Die Achtundsechziger-Bewegung war eine Studentenbewegung und jeder Pfarrer, jeder Priester, jeder Bischof hat als junger Mensch Theologie studiert. Er ist mithin automatisch in den Sog des revolutionären Aufbruchs und seiner ideologischen Prämissen geraten. Er konnte dem nicht entkommen. Das Gift des Relativismus, durch den es, wie der emeritierte Papst schreibt, »nicht mehr das Gute, sondern nur noch das relativ, im Augenblick und von den Umständen abhängige Bessere« gab, hat der Sünde das Feld bereitet. Jeder heidnische Tyrann, jeder atheistische Diktator orientiert sich an der Maxime: Im Zweifel ist das Bessere das, was mir am meisten nützt. Mit ihr lässt sich das anthropozentrische Weltbild auf den Punkt bringen. In führenden kirchlichen Kreisen wurde die Vorstellung, dass da schon kein Gott so genau hinschauen werde, zum Maßstab des Handelns, auch bei Personalentscheidungen, die im Licht der Erkenntnisse von heute fragwürdig erscheinen. Damals aber waren sie opportun. Alles relativ! Und es ist – um die Vokabel eines seiner Kritiker zu benutzen – grotesk, mit Joseph Ratzinger ausgerechnet die Person für Vertuschungen und Fehlbesetzungen verantwortlich zu machen, die gerade diesen Sünde nährenden Relativismus immer als große Gefahr ausgemacht und vor ihm gewarnt hat.

Wie wichtig unumstößliche Werte und Überzeugungen sind und wie untauglich von Tradition und Religion losgelöste Normen, wenn es darum geht, gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stiften, hat sich im Jahr des Erscheinens von Papst Benedikts Schrift in auffallender Deutlichkeit gezeigt. Geprägt war die erste Jahreshälfte 2019 vom beginnenden Europawahlkampf, in dem immer offensichtlicher wurde, in welche fundamentale Krise das vermeintliche Friedensprojekt der Europäischen Union inzwischen geraten ist. Experten wie Rolf-Dieter Krause, ehemaliger Leiter des ARD-Studios Brüssel, oder Dirk Schümer, Europa-Experte der WELT, wurden sich Anfang des Jahres in einer Talkshow einig: Die EU befindet sich in der größten Krise ihrer Geschichte. Führende Politiker und Medienschaffende schieben die Schuld daran mit verdächtiger Einmütigkeit auf so genannte populistische Bewegungen, auf nationalistische Stimmungsmacher. Der Begriff »Populist« ist seit geraumer Zeit Dauergast in der Berichterstattung der öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten und der Print-Leitmedien. Aber die Kritik greift zu kurz.

Erstens ist es in demokratisch legitimierten Systemen völlig normal, dass Stimmung für oder gegen einen politischen Kurs gemacht wird. Im Wettstreit der politischen Anbieter miteinander ist es anders nicht möglich, die Massen zu mobilisieren. Populistische Empörung ebnete dem Frauenwahlrecht die Bahn, setzte die Straffreiheit für Kindstötungen im Mutterleib durch, machte die so genannte »Ehe für alle« möglich. Das Endergebnis solcherart meinungsstarker linkspopulistischer Mobilisierungen waren politische Entscheidungen in ihrem Sinne. So funktioniert Demokratie.

Zweitens dient der Vorwurf der EU-Funktionäre vor allem dazu, vom eigenen Versagen abzulenken. Dieses Versagen legt der französische Soziologe Emmanuel Todd in seinem Buch »Traurige Moderne«7 dar. Die Vorstellung, alle Europäer seien »kulturell gleich [...] und Europa ein homogener Raum«, bezeichnet Todd als »romantische Idee« überenthusiastischer Visionäre und die Krise der EU als das Resultat fortdauernder Ignoranz.8 Das EU-Projekt von heute ist für den Sozial- und Geschichtswissenschaftler der totale Triumph von Ideologie über Empirie: Übernationale Imperien wie die Sowjetunion oder Jugoslawien sind zerfallen und ehe sie zerfallen sind, war es auch nur Zwang und nicht ideologische Verschworenheit, was sie zusammenhielt. Solchen Zwang, meint Todd, übe nun auch der Euro aus. Die dahinter steckende Doktrin lautet: Eint uns sonst nichts, eint uns der Mammon. Doch Nationen mit fundamentalen soziokulturellen und anthropologischen Unterschieden durch die Einführung einer gemeinsamen Währung in ein gemeinsames ökonomisches Korsett zu zwängen ist für Todd so erfolgversprechend wie Rosenpflanzen auf dem Mond.

Und dann brennt auf einmal die berühmteste Kirche der Welt. In notorischer Eintracht mit den Franzosen beklagen Europas Eliten – ja, was? Ein beschädigtes Museum oder den zerstörten Ort religiöser Andacht? »Nach der Erschütterung des 2. Weltkriegs hatten wir in Deutschland unsere Verfassung noch ausdrücklich unter die Verantwortung vor Gott als Leitmaß gestellt. Ein halbes Jahrhundert später war es nicht mehr möglich, die Verantwortung vor Gott als Maßstab in die europäische Verfassung aufzunehmen«, schrieb Benedikt XVI. Europas Eliten vier Tage vor der Katastrophe ins Stammbuch und rückte damit die vielleicht wichtigste Ursache für die Krise der EU ins Bewusstsein: die Abkehr vom Christentum als der zentralen Europa einenden Tradition. Eine Gesellschaft ohne Gott, so der Altpapst, stapft auf der Suche nach Maß und Orientierung blind durch die Gegend.

Wer sich in der Bibel auskennt, weiß, wie Globalisierung scheitert und wie sie gelingt. Die Aufspaltung der Menschheit in Kultur- und Sprachgemeinschaften, die sich so stark voneinander unterscheiden, dass ein globales An-einem-Strang-Ziehen nicht (mehr) mühelos möglich ist, entspricht Gottes Willen für seine Schöpfung. Das dokumentiert die alttestamentliche Geschichte vom Turmbau zu Babel, dem globalistischen Urprojekt gewissermaßen: Das Buch Genesis schildert, wie sich die Menschheit an einem monströsen Großprojekt versuchte, das zeigen sollte: Wir sind zu allem fähig, wir können es mit Gott aufnehmen. Der Teufel in Gestalt der Schlange hatte damit bereits den Menschen im Paradies verführt und so die Verbindung Mensch-Gott gekappt. Nun also der größenwahnsinnige Versuch, zu beweisen, dass die Schlange recht hatte: »Lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reicht« (Genesis 11,4a). Wozu? »Wir werden sonst zerstreut in alle Länder« (Genesis 11,4b). Gott ist dagegen. Er sieht den Größenwahn des Menschen, die Hybris, den Hang zur Selbstherrlichkeit: »Sie werden nicht ablassen von allem, was sie sich vorgenommen haben zu tun« (Genesis 11,6) – und macht ihm einen Strich durch die Rechnung, indem er die Nationen- und Sprachgrenzen erfindet.

Gottes Züchtigungsmaßnahme für die Menschheit nach dem Turmbau hat also zwei Komponenten: eine linguistische, die Sprachverwirrung, und eine geografische, die Zerstreuung. Das NT als Dokument des neuen Bundes, den Gott in Jesus mit den Menschen geschlossen hat, findet auf beide eine Antwort und weist den Weg zur Aufhebung der göttlichen Doppelsanktion. Mit seiner Predigt vom Königreich Gottes, zu dem jeder, der Christ wird, Zugang erhält, endet die Aufspaltung in miteinander rivalisierende Volksgruppen. Jeder Christ kann heute überall auf der Welt eine vom Glauben an Jesus erfüllte Gemeinde und darin Heimat finden. Die christliche Gemeinde ist das funktionstüchtigste Globalisierungsprojekt aller Zeiten. Ihren Ursprung hat es im Missionsbefehl aus Matthäus 28. Jesus formuliert hier die ultimative Antwort auf die von Gott nach Babel verfügte Zerstreuung. »Gehet hin und lehret alle Völker [...], was ich euch befohlen habe.« Missionare mussten beschwerliche Reisen in ferne Länder auf sich nehmen, um den Befehl Jesu auszuführen und so sein Königreich über geografische Grenzen hinweg zu errichten. In diesem Königreich ist die durch die Sünde verloren gegangene Einheit zwischen Mensch und Gott, aber auch die zwischen Mensch und Mensch wieder hergestellt. Sichtbarer Ausdruck und Bestätigung dessen ist das Pfingstwunder, mit dem nach der geografischen auch die linguistische Komponente der göttlichen Babel-Sanktion außer Kraft gesetzt ist: »Männer aus allerlei Volk«, aus den verschiedensten Volks- und Sprachgruppen, können die betenden Galiläer nach der Ausgießung des Heiligen Geistes auf einmal verstehen! Mit spürbarem Vergnügen schildert Lukas in der Apostelgeschichte (Kapitel 2), wie Gott durch das Wirken seines Geistes die von ihm selbst errichtete babylonische Sprachbarriere wieder einreißt: »Wie hören wir denn ein jeglicher seine Sprache, darin wir geboren sind?«, wundern sich die Fremden.

Während Christen daran glauben, in dem von Jesus gepredigten Reich Gottes, das nicht von dieser Welt ist, die verloren gegangene Einheit auf spirituellem Wege wieder herstellen zu können, führt eine EU-Elite, die diesen Glauben abgestreift hat wie einen alten Handschuh und lieber an abstrakte Theorien glaubt, ein realitätsfernes ethnosoziales Großexperiment mit ungewissem Ausgang durch. Das autonome Gegenprojekt zu Gottes Weltrettungsplan mit den Wegmarkierungen Missionsbefehl und Pfingstwunder ist die von dem Atheisten Karl Marx ausgerufene internationale Arbeiterbewegung, deren Hymne passend auch die »Internationale« heißt. Proletarier aller Länder sollten sich vereinigen und mit Gewalt in dieser Welt ein globales kommunistisches Paradies errichten, ein Paradies ohne Gott, versteht sich. Als Kosmopolitismus-Doktrin lebt diese fixe Idee bis heute im linken Milieu weiter unter den Nachfahren derer, die vor fünfzig Jahren die neue Hippie-Moral verkündeten, und ist von ihnen mitten ins Herz der EU getragen worden. Wer dort von Migrationspakten, von »einer Welt« und von Globalisierung spricht, denkt kosmopolitisch. Und er denkt Kosmopolitismus mit Marx ohne Gott. Der moderne Kosmopolitismus ist gleichsam der Versuch des Menschen, die Sanktion von Babel aus eigener Kraft wieder aufzuheben. Es ist der Weg der Schlange: Sollte es dem Menschen etwa unmöglich sein, alle Grenzen und Barrieren allein kraft seiner Vernunft zu überwinden?

Dass es eine linke, säkulare Mehrheit ist, die die EU-Politik bestimmt, dafür gibt es eine Reihe von Indizien: 2004 sollte der italienische Politiker Rocco Buttiglione EU-Justizkommissar werden. Er wurde jedoch vom zuständigen Ausschuss abgelehnt, weil er es gewagt hatte, Homosexualität als Sünde zu bezeichnen. Undenkbar, dass eine von den Werten des Christentums bestimmte EU einen Kandidaten für ein Kommissionsamt zur unerwünschten Person erklärt, nur weil er öffentlich wiederholt, was in der Bibel steht. Eines der neueren Projekte des paneuropäischen Neomarxismus ist das so genannte »Menschenrecht auf körperliche Selbstbestimmung«, eine politische Auswirkung des heidnisch-hedonistischen Weltbildes der, wie Benedikt in Erinnerung ruft, maximal sexualisierten Achtundsechziger: Die »sexuellen und reproduktiven Rechte« der Frau werden als »grundlegende Menschenrechte« postuliert und somit die Vernichtung Ungeborener endgültig entkriminalisiert. Jede Frau, so das Argument, müsse allein über ihren Körper verfügen können. Ein solches Recht ist der Bibel fremd. Sie verlangt, dem Schöpfer zu dienen und nicht dem Geschöpf (vgl. Röm. 1,25). Papst Franziskus geißelte diesen Ruf nach einer Lizenz zum Töten am 10. Oktober 2018 mit scharfen Worten: »Einen Menschen zu beseitigen ist wie die Inanspruchnahme eines Auftragsmörders, um ein Problem zu lösen«, sagte das Oberhaupt der katholischen Kirche bei seiner Generalaudienz im Vatikan zum Thema Abtreibung.

Und sein Vorgänger macht in seinem Bußruf klar, wie es zu solchen Verirrungen kommen konnte: Die Weichen für ein nicht-christliches Europa wurden gestellt, als sich im Ringen um den Gottesbezug in der EU-Verfassung die Vertreter einer »auf Autonomiefüße gestellten Moral« durchsetzten. Gott war dem postmodernen Abendland nicht mehr zuzumuten. Im Vertrag von Lissabon ist stattdessen vage die Rede vom »kulturellen, religiösen und humanistischen Erbe Europas«, Gott gleichsam als Mumie ins Museum gestellt, ein Museum, wie es für viele auch Notre-Dame längst geworden war. Ironie am Rande: Nach knappen zehn Jahren haben die Argumente der Gottesgegner ihr Haltbarkeitsdatum bereits überschritten: Eine Sorge war gewesen, dass ein klares Bekenntnis zum Gott der Bibel die Türkei von der EU-Mitgliedschaft ausgeschlossen hätte. Heute wissen wir: völlig zu Recht. Dass die Türkei mit ihrer muslimischen Tradition ein natürlicher Antipode zum abendländischen Europa ist, musste nicht erst durch das illiberale Erdogan-Regime erwiesen werden. Das hätte man auch aus der Geschichte lernen können. Die von Emmanuel Todd diagnostizierte »anhaltende Realitätsverweigerung durch die geschichtsvergessenen Eliten« hat das aber offensichtlich verhindert. Das zweite Argument, Menschen ohne Glauben könnten sich durch den Gottesbezug diskriminiert fühlen, ist sogar noch absurder. Wenn es an einem in der EU-Gesetzgebung nicht mangelt, sind es schließlich Antidiskriminierungsvorschriften, die nebenbei bemerkt selbst längst illiberale Züge tragen.

Jedem Christen muss klar sein: Wer Gott nicht ehrt, der überlässt das Feld dem Fürsten dieser Welt, dem »Durcheinanderwerfer«. Ihn und nicht neu entstandene nationalistische oder populistische Bewegungen trifft die Hauptschuld an der Krise der EU. Denn ihm haben die EU-Eliten mit ihrer Abkehr vom Gott der Christenheit, ihrer Absage an ein klares Bekenntnis zur christlichen Tradition und den damit verbundenen Werten Tor und Tür geöffnet. Womöglich haben sie so unwissentlich Europas Totenglöckchen geläutet. Denn das viel postulierte »mehr Europa« konnte unter säkularen Vorzeichen nur in die Krise führen. Wer durch freien Warenverkehr nur möglichst viel Umsatz erzielen will, für den reicht eine Zoll- und Wirtschaftsunion mit gemeinsamem Binnenmarkt, wie es sie im Kern schon seit den Römischen Verträgen von 1957 gibt. Wer jedoch mehr als nur Mammon dienen will, wer eine Kultur- und Werteunion anstrebt und glaubt, dies auf der Grundlage von Theoremen, staubtrockenen Verträgen und verklausulierten Gesetzestexten herbeiführen zu können, wer gleichzeitig historisch gewachsene nationale Eigenarten als leicht über Bord zu werfenden Ballast abtut, der ist ein Dünnbrettbohrer, der sein Werkzeug wegwerfen kann, sobald ihm das erste dicke Brett vorgelegt wird. Ein solches dickes Brett war die Griechenland-Krise. Ein solches dickes Brett ist die weiter ungelöste Flüchtlingskrise, die Europa seit 2015 verunsichert. Gesellschaften, die unter Druck geraten und sich von Auflösung bedroht sehen, reagieren darauf mit einem »Rückzug in die innere Burg«9, ist sich EU-Kritiker Emmanuel Todd sicher. Die Union wurde so zum Gegenteil von dem, was sie angeblich bezweckt: Statt zu einen, spaltete sie, statt Frieden zu stiften, säte sie Zorn und Hass. Die Folgen: Die deutsche Bundeskanzlerin als Karikatur mit Hitlerbärtchen, Brexit-Chaos, Pegida-Demonstrationen. In seinem Ausblick im Schlussteil von »Traurige Moderne« malt der Franzose ein düsteres Bild und prognostiziert eine »postdemokratische Zukunft«. Das übernationale Vereinigungsprojekt in seiner jetzigen Form sieht er zum Scheitern verurteilt.

Ist die Union also noch zu retten? Der oft erhobene Vorwurf mangelnder Bürgernähe, wie ihn Dirk Schümer von der WELT erhoben hat, kratzt nur an der Oberfläche. Denn damit ist noch nichts darüber gesagt, was denn den Bürgern wirklich nahegeht. »Familie und Religion bilden gewissermaßen das Unbewusste der Gesellschaften, während Wirtschaft und Politik sich an der Oberfläche der Geschichte, im Bereich des Bewussten abspielen«10, so Emmanuel Todd im Interview mit dem SPIEGEL. Will man den Zumutungen der Europäischen Union etwas entgegensetzen, um an dem viel beschworenen Friedensprojekt Europa festzuhalten, dann muss man gesamteuropäische Identität stiften und keine politischen Gardinenpredigten halten. Man könnte einen gesamteuropäischen Feiertag einführen, an dem sich alle an die Hand nehmen und eine länderübergreifende Lichterkette bilden. Man könnte sich aber auch einfach auf das besinnen, was es schon seit Jahrhunderten gibt: Was könnte unterschiedliche Nationen und Sprachgruppen schließlich besser zusammenbringen und -halten als derselbe Glaube mit Weihnachten, Ostern und Pfingsten als seinen unumstößlichen, sinnlich erleb- und begreifbaren, Halt gebenden Marksteinen? Hierauf haben nicht nur die im zeitgenössischen Diskurs vollkommen vernachlässigten Geschichts philosophen Christopher Dawson und Arnold J. Toynbee hingewiesen, sondern in jüngerer Zeit auch der US-Politologe Samuel Huntington, der in »Kampf der Kulturen« schrieb: »Das westliche Christentum ist historisch gesehen das wichtigste Charakteristikum der westlichen Kultur.« Das einzige zukunftsfähige übernationale Großprojekt heißt daher: Reich Gottes. Die EU von heute aber folgt dem Rat der Schlange: Sie versucht eine europäische Einheit herzustellen ohne ihr wichtigstes Einheit stiftendes Fundament: das Christentum. Dieses kehren ihre falschen Propheten als ideologisch überholt unter den Teppich eines flachen Humanitarismus, der ihnen als Ersatzreligion dient. Europa aber braucht wie die Luft zum Atmen das vereinigende Band des gemeinsamen Glaubens an den dreieinigen Gott und die Verbindlichkeit seiner Gebote als Grundlage einer Wertegemeinschaft. Dieser Glaube ist seit Jahrhunderten grenzübergreifend in Europa lebendig. Er wurzelt tiefer, er durchdringt stärker und er verbindet besser als jede abstrakte Ideologie, als jede politische Doktrin, als jeder humanistische Appell und als jede noch so gut gemeinte EU-Richtlinie. Er lebt auch jenseits der klerikalen Versammlungsorte in Liedern, Festen, Ritualen und Alltagsredewendungen, die jeder kennt. Ohne diesen Glauben und das, was er geprägt hat, kann es kein vereintes Europa geben, sondern nur einen pragmatischen Bund von Staaten, die das darwinistische Prinzip vom Überleben des wirtschaftlich Stärksten immer wieder zu Rivalen der globalen Rennbahn macht und die Solidarität mit einem größeren Ganzen nur kennen, solange es ihnen irgendeinen Nutzen bringt. Vielen EU-Bürgern würde das anscheinend auch schon reichen. Sie würden zusehen, wie Notre-Dame wieder aufgebaut wird, und wenn sonntags die Kirchenglocken zur Messe rufen – ja, was dann?

Das ist die Stelle, an der sich entscheidet, wem der Mensch mehr vertrauen möchte: der Stimme des Rufers in der Wüste oder den fetten Vipern, den arglistigen Schlangen, die daran schuld sind, dass sein Land zur geistlichen Einöde geworden ist. Bei dieser Entscheidung möchte das vorliegende Buch Orientierungshilfe leisten. Denn wenn Gott existiert, kann es dann etwas Wesentlicheres geben als ihn? Müssen sich dann nicht an ihm und seinem Wort alle richtungsweisenden gesellschaftlichen Entscheidungen messen lassen? Bei der Entscheidung für die Eheschließung zwischen Menschen desselben Geschlechts ist genau dies offenkundig nicht geschehen. In einem voluminösen Essay, der im vorliegenden Buch auf Benedikts Denkschrift zur Missbrauchskrise folgt, geht es um die Prämissen und Hintergründe für dieses Politikum. Der Text stammt zwar nicht von dem Papa emeritus; im entscheidenden Kapitel (»Die Haltung der katholischen Kirche«) kommt er mit Texten aus seiner Zeit als Präfekt der Kongregation für die Glaubenslehre, der höchsten Instanz in Fragen der Interpretation und Verteidigung des Katholizismus, aber erneut ausführlich zu Wort.

Jesus zu verkündigen, das war nicht nur Papst Benedikt XVI. stets ein Anliegen; es war auch das Leitmotiv während der Amtszeit von Propst Dr. Otto-Uwe Kramer, Benedikts protestantischem Glaubensgenossen. Auch er die Stimme eines Rufers in der Wüste, wenngleich er in den Jahren seines Wirkens im schleswig-holsteinischen Kirchenkreis Oldenburg vieles in Bewegung setzte, manche geistliche Einöde zum Erblühen brachte und mit seinen Predigten begeisterte, ehe er schließlich kurz nach Erreichen des Pensionsalters 2015 viel zu früh von seinem himmlischen Vater in sein Reich geholt wurde. Von ihm stammt in diesem Buch der Beitrag »Solus Christus«, ein wegweisender Titel.

Den Abschluss dieser Textsammlung bildet Sherif Moukhtars großartiges Prosastück »Der Letzte seines Geschlechts«, das in bester biblischer Tradition grundlegende Wahrheiten in einer Gleichniserzählung zu veranschaulichen sucht und sich ideal zum Einsatz in Bibelkreisen, Gesprächsrunden oder im Religionsunterricht eignet. Die Vielgestaltigkeit seiner Texte macht dieses Buch zu einer besonders lohnenden Lektüre.

Es ist ein besonderes Gnadengeschenk, dass der Papa emeritus mit der hier erstmals im E-Book-Format veröffentlichten Schrift zu einem der Kernprobleme der westlichen Gesellschaften noch einmal die Gelegenheit ergreifen konnte, einen Bußruf in die Welt hinaus zu senden. Höret die Stimme!